Découvrez les 10 techniques utilisées par archéologues, historiens et institutions pour falsifier l’histoire africaine et mondiale, et comprendre comment déconstruire ces récits biaisés.

Quand l’histoire devient un champ de bataille

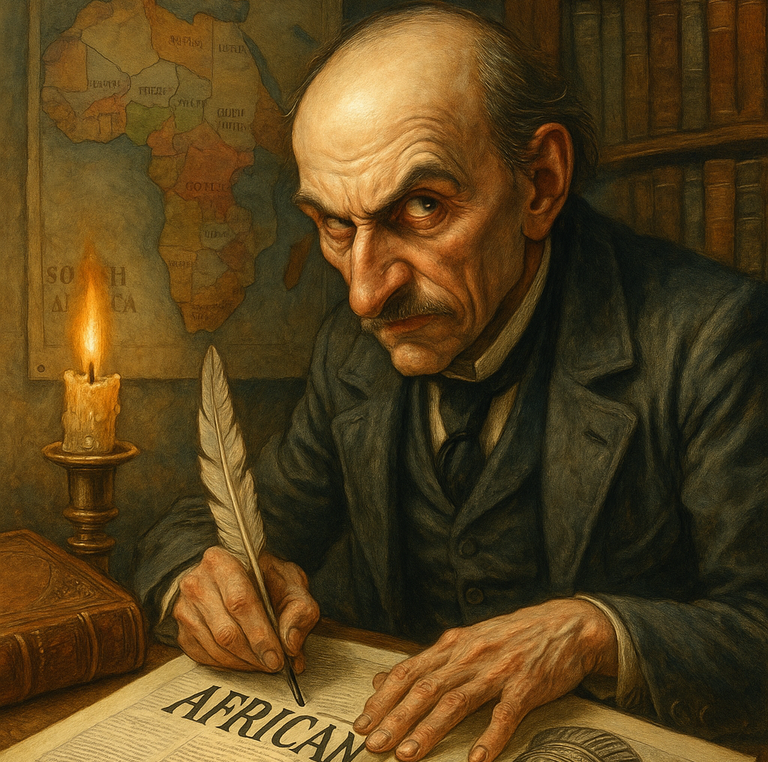

« Qui écrit l’histoire décide du passé… et influence l’avenir. » Cette maxime illustre toute la puissance des récits historiques : ils ne se contentent pas de raconter, ils hiérarchisent, légitiment, parfois effacent. L’Afrique en a fait l’amère expérience. Depuis l’époque coloniale, son histoire est devenue un champ de bataille idéologique, où l’érudition s’est souvent mêlée à la propagande.

Car l’histoire africaine ne fut pas seulement négligée : elle fut sciemment remodelée. Des archéologues, historiens et institutions ont mobilisé outils scientifiques, classifications et musées pour imposer une image tronquée du continent. Derrière les discours académiques, il s’agissait de justifier la conquête, de valider la colonisation, et de maintenir l’idée d’une Afrique dépendante, sans civilisation propre. Les grandes réalisations (métallurgie ancienne, architectures monumentales, savoirs astronomiques, philosophies orales) furent minimisées ou attribuées à des « étrangers » supposément plus avancés.

La problématique est claire : comment des disciplines censées éclairer la vérité ont-elles servi à construire de faux récits qui continuent encore aujourd’hui d’influencer les représentations de l’Afrique et du monde ?

L’objectif de Nofi est donc double. D’abord, dévoiler dix techniques concrètes de manipulation historiographique ; de l’occultation des sources africaines à la falsification archéologique, en passant par la caricature muséale et le blanchiment des civilisations. Ensuite, montrer en quoi ces procédés ont façonné une mémoire mondiale où l’Afrique se retrouve marginalisée, réduite à un rôle secondaire dans la grande fresque de l’humanité.

Derrière cette déconstruction, il y a un enjeu vital : redonner à l’Afrique sa voix historique. Non pas par militantisme aveugle, mais par rigueur, en réhabilitant ses textes, ses sciences, ses langues et ses héritages matériels. Comprendre ces manipulations, c’est apprendre à les déconstruire. Et déconstruire, c’est ouvrir la voie à une histoire enfin partagée et rééquilibrée.

Technique 1 — Le silence des sources ou l’effacement volontaire

L’une des premières techniques utilisées pour marginaliser l’Afrique dans l’histoire mondiale a consisté à faire taire ses propres voix. Pendant longtemps, les chercheurs européens ont ignoré ou délibérément minimisé les sources africaines disponibles : manuscrits, chroniques, traditions orales, inscriptions ou archives locales.

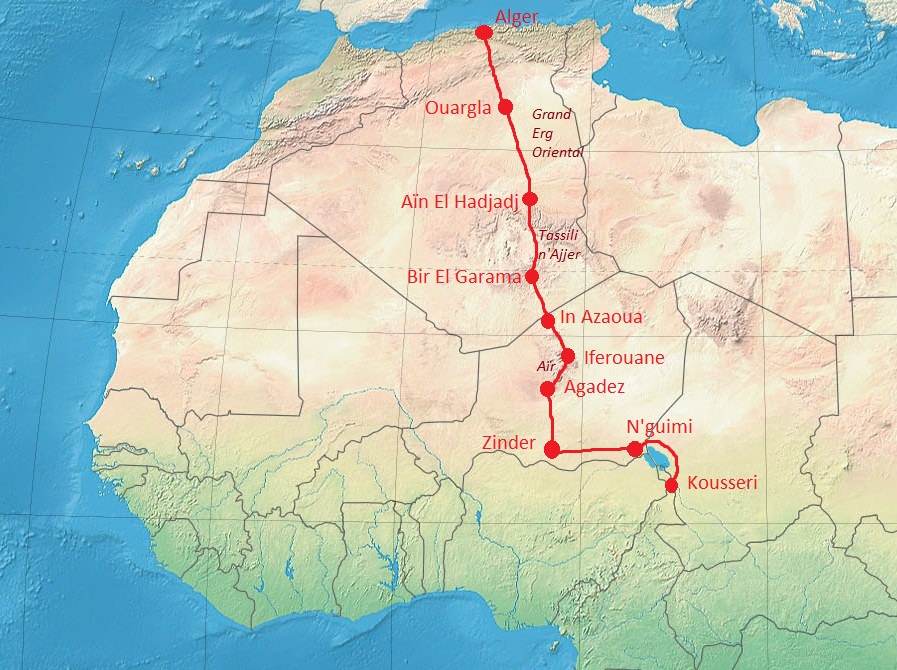

Le cas le plus emblématique est celui de Tombouctou, dont les bibliothèques regorgeaient de milliers de manuscrits en arabe et en ajami (langues africaines transcrites en caractères arabes). Ces textes, traitant d’astronomie, de droit, de commerce ou de philosophie, constituaient la preuve éclatante d’une culture lettrée et savante en Afrique de l’Ouest dès le Moyen Âge. Pourtant, ces archives furent ignorées par des générations d’historiens occidentaux, qui préféraient parler d’un continent « sans écriture » ou d’une « tradition orale primitive ».

De la même manière, les annales swahilies, qui relatent l’histoire des cités de la côte est-africaine (Kilwa, Mombasa, Lamu), furent longtemps écartées. On privilégiait des récits de navigateurs arabes ou portugais, jugés plus « fiables », au détriment des chroniques locales. L’histoire de la côte swahilie fut ainsi réécrite en insistant sur l’apport extérieur (arabisation, islamisation), comme si les Africains eux-mêmes n’avaient pas eu de rôle central dans ces échanges.

Quant aux traditions orales, leur richesse a souvent été reléguée au rang de mythes ou de contes folkloriques. Or, elles constituent de véritables archives de la mémoire africaine, porteuses de généalogies, d’événements politiques, de savoirs techniques. En refusant de les considérer comme des sources historiques à part entière, les chercheurs ont longtemps contribué à véhiculer l’image d’une Afrique incapable de produire et de conserver son propre passé.

L’effet de ce silence orchestré est décisif : il a donné l’illusion d’un continent dépourvu d’histoire, figé hors du temps, attendant d’être « découvert » et raconté par d’autres. Une illusion utile à la colonisation, qui pouvait ainsi se présenter comme un projet de « civilisation » venant combler un vide.

Technique 2 — La falsification archéologique

La deuxième grande technique de manipulation historiographique a consisté à détourner l’archéologie de son rôle scientifique pour en faire un instrument idéologique. Lorsque les Européens commencèrent à explorer les sites monumentaux du continent africain, ils furent incapables (ou refusèrent) de reconnaître qu’ils étaient le fruit de sociétés locales.

Le cas le plus emblématique est celui du Grand Zimbabwe. Découvert par les Européens au XIXᵉ siècle, ce vaste complexe de pierres sèches (murs de plusieurs mètres de haut, tours, enclos royaux) témoignait d’un savoir architectural et politique sophistiqué. Mais au lieu d’attribuer l’ouvrage aux ancêtres des Shona, qui en revendiquaient la mémoire, les colons britanniques préférèrent inventer des explications exotiques. Certains affirmèrent qu’il s’agissait d’une colonie phénicienne, d’autres d’un comptoir arabe, voire d’une construction biblique liée à la reine de Saba. Pendant des décennies, toute interprétation reconnaissant une origine africaine fut rejetée, car elle contredisait le récit colonial de l’Afrique « primitive ».

Le même mécanisme se retrouve dans l’étude de la métallurgie africaine. En Afrique centrale et orientale, des fouilles ont révélé des traces très anciennes de travail du fer et de hauts fourneaux complexes, parfois plus anciens que ceux d’Europe. Mais longtemps, ces découvertes furent minimisées ou mal datées, soit par manque de moyens scientifiques, soit par volonté d’éviter de remettre en cause le dogme de la « supériorité technique » occidentale.

La falsification archéologique ne relevait donc pas seulement d’erreurs de méthode : elle s’inscrivait dans une logique politique. Reconnaître aux Africains la capacité de bâtir des cités de pierre, de maîtriser le feu du métal ou de développer des savoir-faire originaux revenait à contester la justification même de la colonisation.

L’effet fut lourd de conséquences : pendant des générations, l’Afrique fut représentée comme un espace sans monuments, sans techniques, sans innovations. Une vision biaisée, qui a servi à légitimer l’idée que seules des influences extérieures pouvaient « apporter la civilisation » au continent.

Technique 3 — L’appropriation des civilisations africaines

Une autre technique de falsification a consisté à arracher à l’Afrique ses propres civilisations en les attribuant à des peuples venus d’ailleurs. Cette méthode a été appliquée systématiquement aux cultures les plus prestigieuses, celles dont la grandeur contredisait trop ouvertement l’idée d’une Afrique « primitive ».

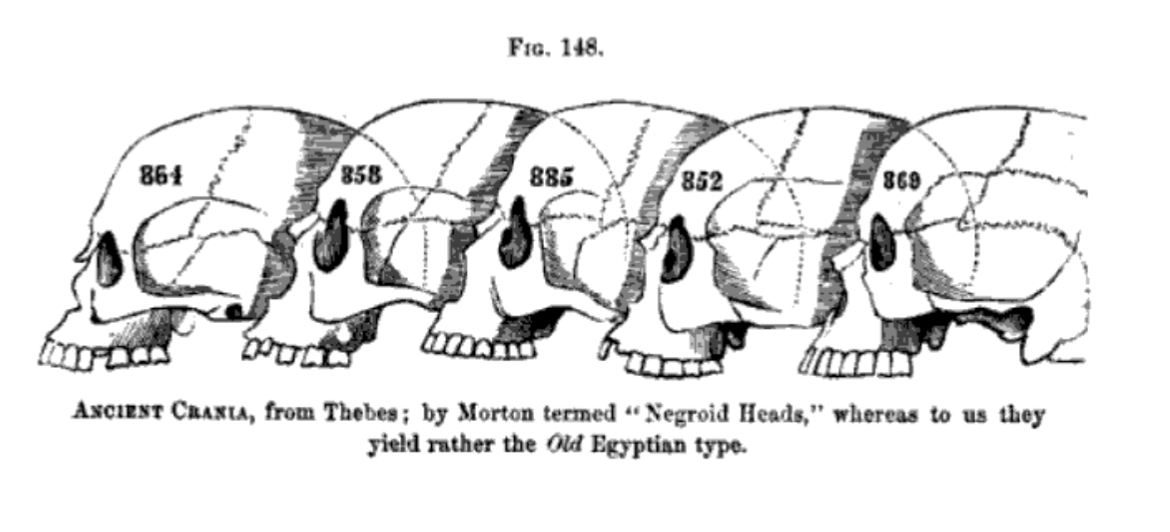

L’exemple le plus marquant est celui de l’Égypte pharaonique. Depuis l’Antiquité, ses pyramides, ses temples et ses textes fascinaient le monde. Pourtant, dès le XIXᵉ siècle, les savants européens s’efforcèrent de « blanchir » l’Égypte, en insistant sur ses liens supposés avec l’Orient ou la Méditerranée. Les pharaons furent représentés avec des traits caucasiens, et l’iconographie égyptienne fut relue à travers le prisme de l’Europe classique. On alla jusqu’à nier les évidences géographiques : l’Égypte, située au nord-est du continent africain, fut symboliquement « sortie » de l’Afrique pour être intégrée à un « Orient » imaginaire, plus compatible avec les récits eurocentriques.

La Nubie et la vallée du Nil furent victimes du même processus. Malgré l’archéologie qui révélait des pyramides nubiennes, des royaumes florissants comme Méroé ou Kerma, on continua à les expliquer par des influences « venues du Nord » ou de « peuples civilisateurs » extérieurs.

Ce biais était consolidé par ce que l’on a appelé l’hypothèse hamitique. Selon cette théorie raciale, les grandes réalisations africaines n’auraient pas été le fait des populations noires locales, mais d’un « peuple hamite », intermédiaire supposé entre Européens et Africains. Dans ce cadre, le Nil n’était pas vu comme le cœur africain d’une civilisation, mais comme le couloir par lequel des « étrangers civilisés » auraient pénétré le continent pour y laisser leur empreinte.

L’effet de cette appropriation est double. D’un côté, elle retire à l’Afrique ses propres réussites, niant aux peuples noirs la capacité d’avoir produit les premières grandes architectures, sciences et institutions. De l’autre, elle renforce l’idée que l’Afrique ne peut être que réceptrice, jamais créatrice, dépendante de l’apport d’autrui.

En procédant ainsi, l’historiographie coloniale a réussi à bâtir un récit où l’Afrique ne pouvait pas être sujet de sa propre histoire, mais seulement le décor passif d’influences étrangères.

Technique 4 — La pathologisation raciale

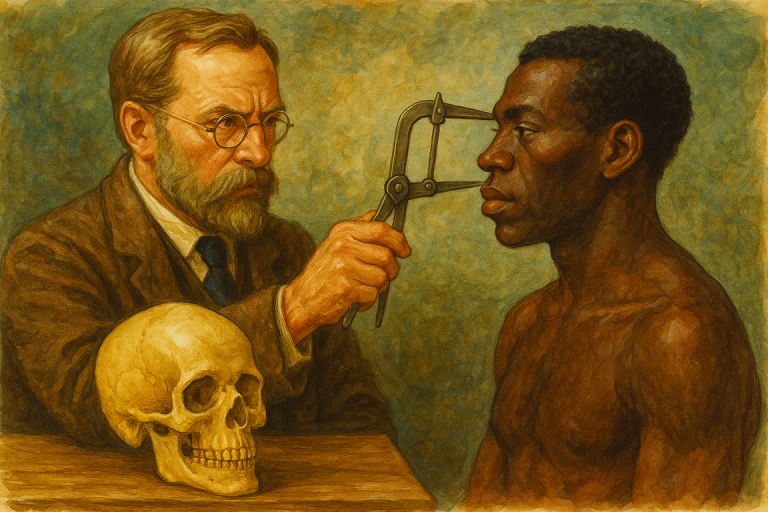

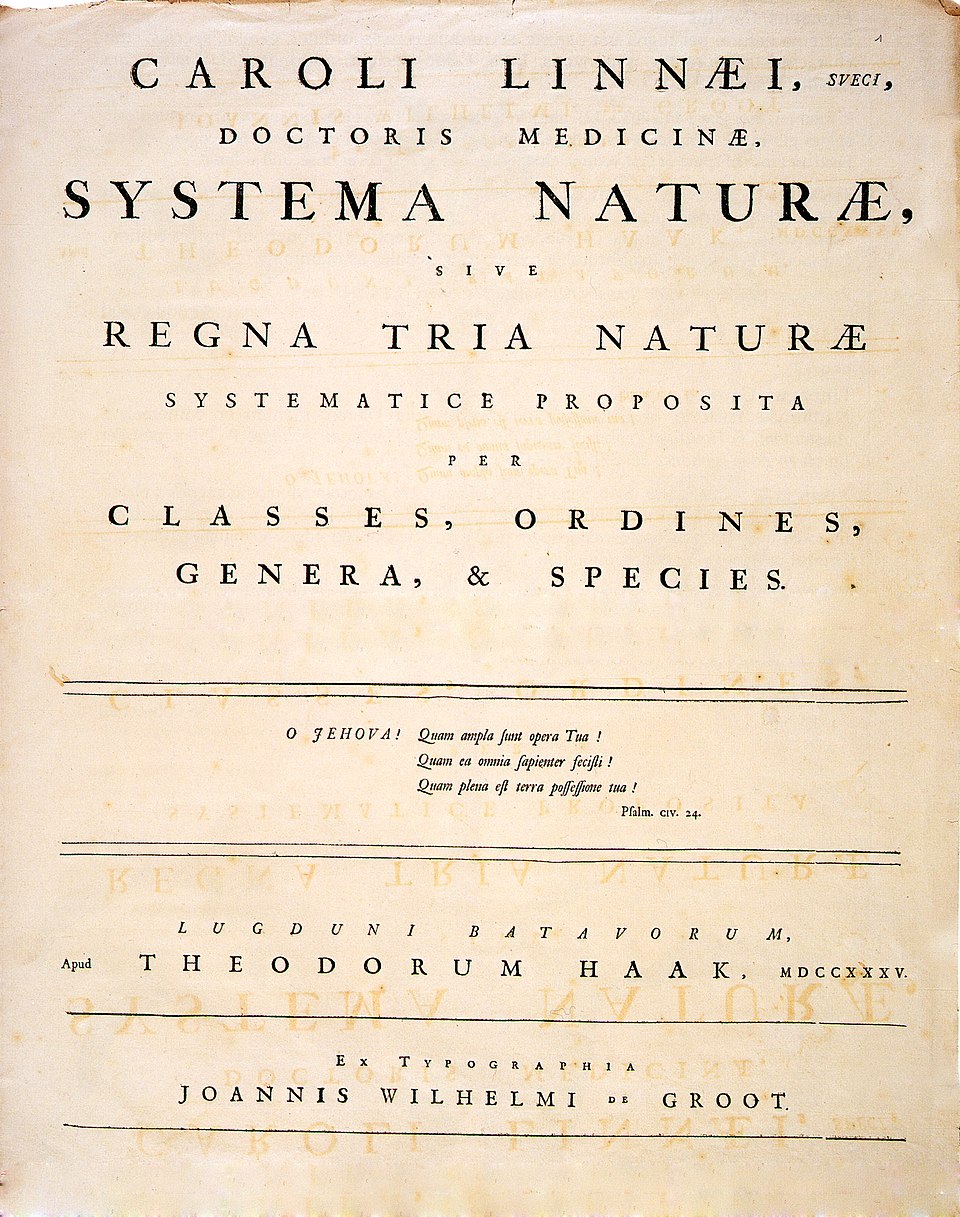

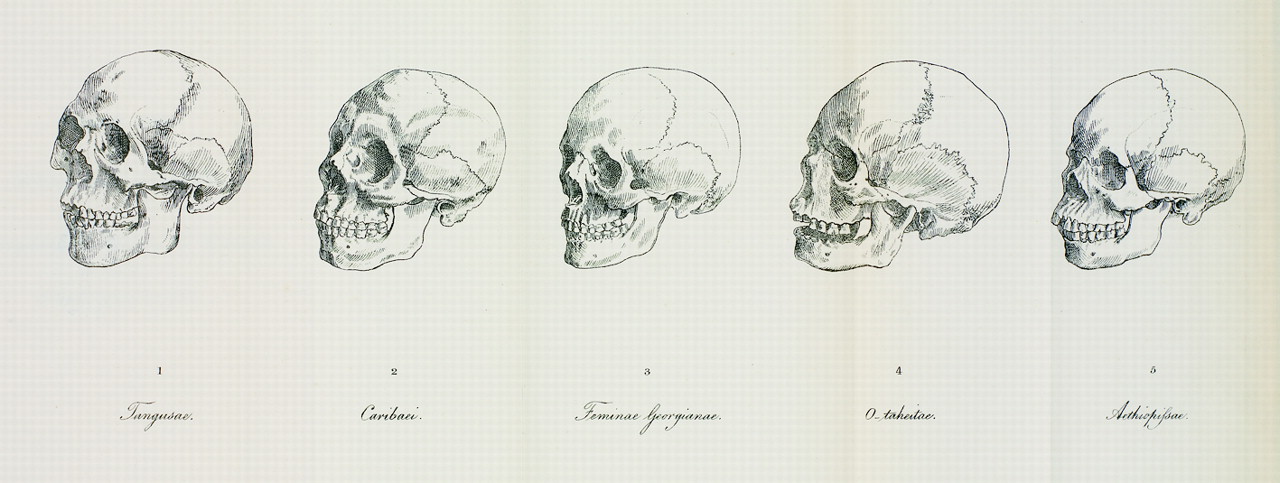

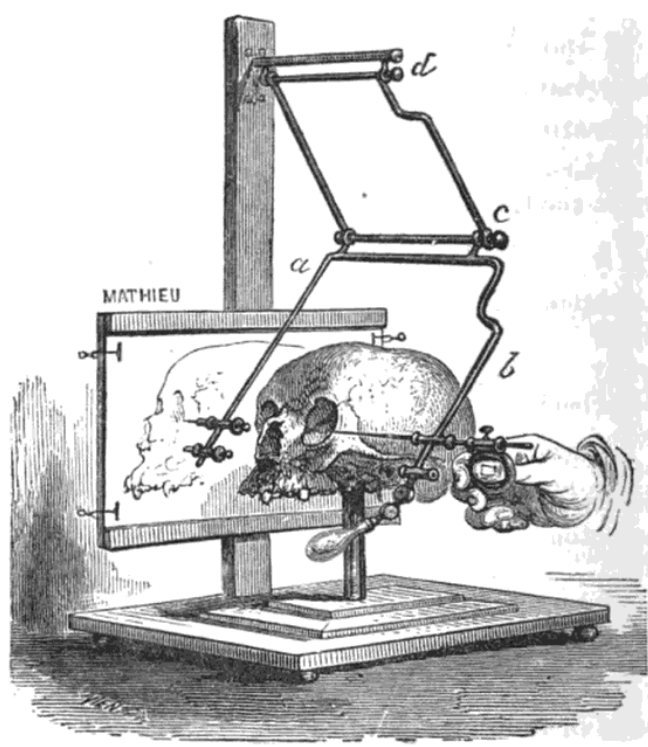

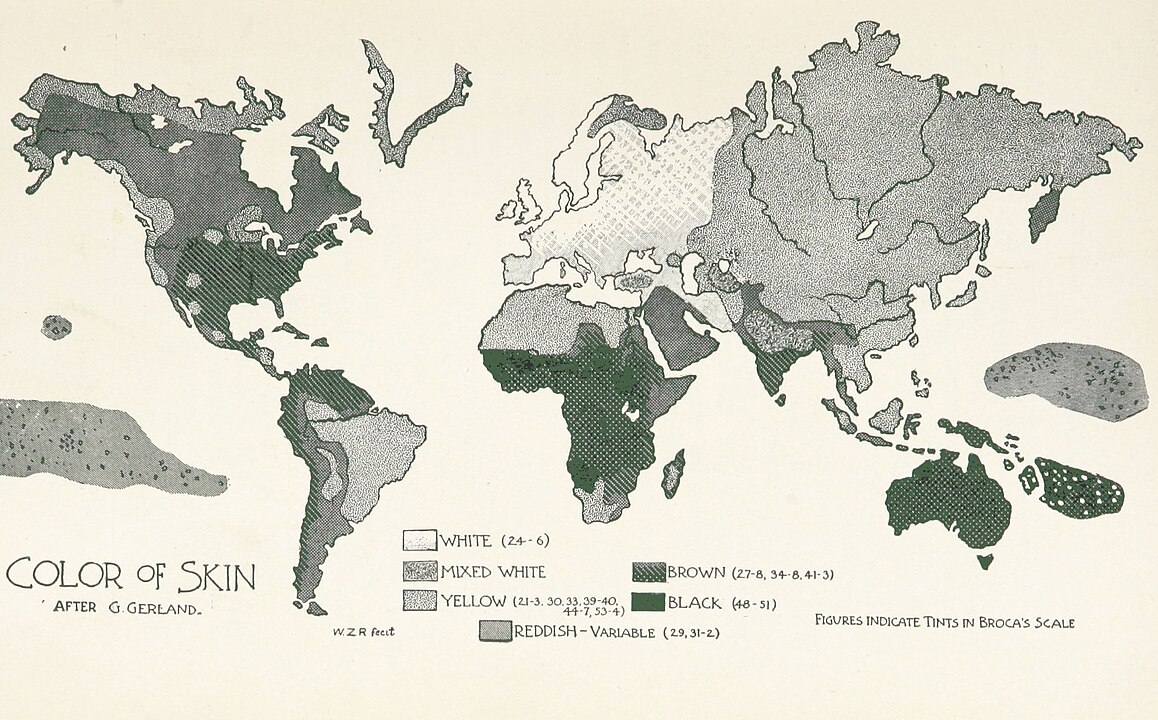

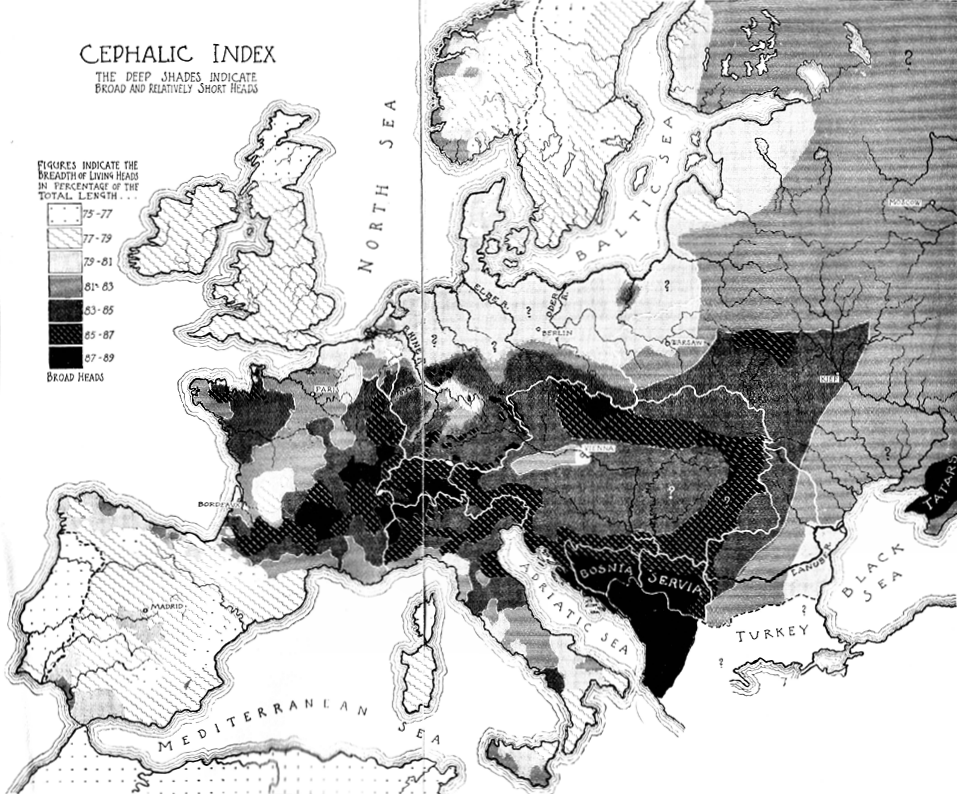

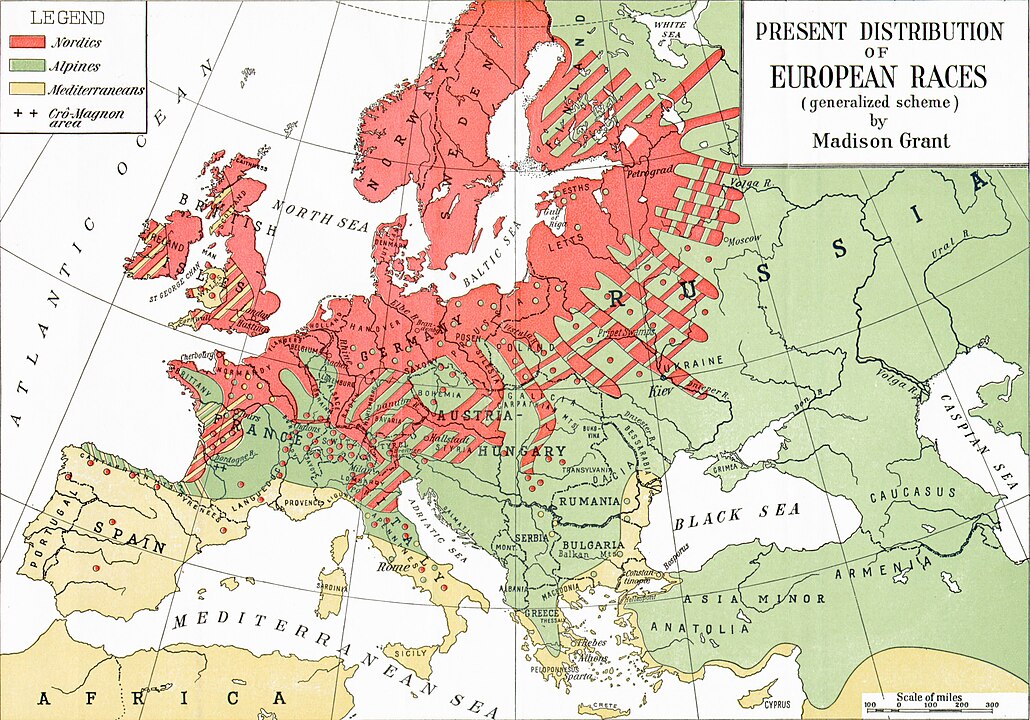

À partir du XIXᵉ siècle, l’idéologie coloniale s’est appuyée sur une nouvelle arme : la pseudo-science raciale. Sous couvert d’objectivité, certains savants ont mobilisé des disciplines naissantes – anthropologie physique, biologie évolutionniste, statistiques – pour bâtir une hiérarchie entre les peuples. L’Afrique et ses populations noires furent placées au bas de cette échelle, naturalisant ainsi leur prétendue incapacité historique.

La craniométrie, en vogue au XIXᵉ siècle, prétendait mesurer l’intelligence par la taille et la forme du crâne. Des chercheurs comme Samuel Morton aux États-Unis accumulèrent des centaines de crânes, établissant des moyennes censées prouver la « supériorité » des Blancs et la « faiblesse » des Noirs. Ces résultats, biaisés dès leur conception, furent largement diffusés et enseignés, donnant une légitimité scientifique à des préjugés racistes.

Le darwinisme social renforça cette vision. En détournant les théories de Darwin sur l’évolution, on affirma que les sociétés humaines suivaient la loi du plus fort. Les peuples européens étaient présentés comme l’avant-garde de l’humanité, tandis que les Africains incarnaient des « stades primitifs » voués à disparaître ou à être dominés. Cette lecture, simpliste et fallacieuse, fit de la colonisation un « devoir » : aider les « races inférieures » à évoluer, ou les remplacer.

Enfin, l’eugénisme, théorisé par Francis Galton, proposait de « purifier » l’humanité en contrôlant la reproduction. Si en Europe et aux États-Unis il fut d’abord appliqué aux pauvres, aux malades et aux « déviants », ses implications raciales étaient évidentes : éviter la « dégénérescence » en limitant les mariages mixtes, décourager la natalité des Africains et valoriser celle des Européens.

L’effet de cette pathologisation raciale fut dévastateur. Elle enferma les peuples noirs dans une « incapacité biologique » prétendument objective, expliquant leur absence supposée d’histoire, de civilisation et de progrès par leur nature même. Ainsi, l’esclavage, la colonisation et la ségrégation purent se justifier non plus seulement par des arguments religieux ou politiques, mais par la « science ».

En réalité, il s’agissait d’un détournement de la science à des fins idéologiques. Mais pendant des décennies, ces discours ont façonné les mentalités, renforçant l’image d’une Afrique éternellement figée dans un état d’infériorité.

Technique 5 — Le cadrage colonial dans les manuels

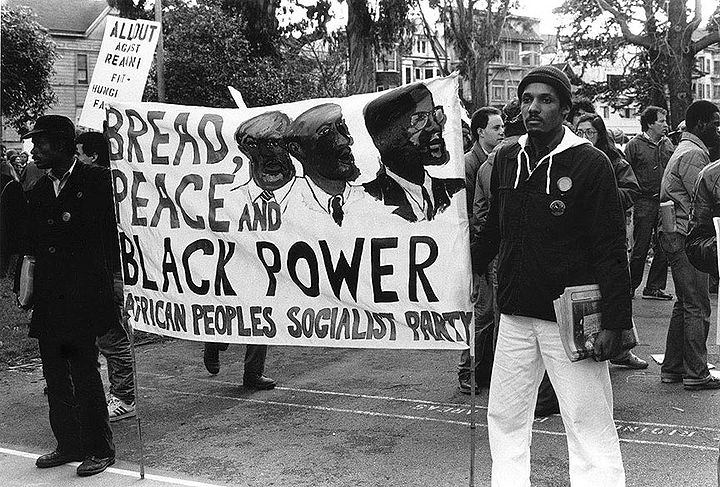

Si les laboratoires et les académies ont forgé des récits racialisés, l’école coloniale a été l’un des outils les plus puissants pour les diffuser. À travers les manuels scolaires imposés dans toute l’Afrique colonisée, l’histoire a été enseignée selon une grille de lecture strictement eurocentrée, façonnant des générations entières à penser leur passé à travers les yeux de l’occupant.

Le principe était simple : l’histoire de l’Afrique commençait avec l’Europe. Avant l’arrivée des explorateurs portugais, des missionnaires ou des administrateurs coloniaux, le continent était présenté comme plongé dans l’ombre, sans repères chronologiques ni « grands événements ». Les civilisations anciennes, comme le Ghana, le Mali, le Songhaï ou le royaume du Kongo, étaient à peine évoquées, ou réduites à des anecdotes périphériques.

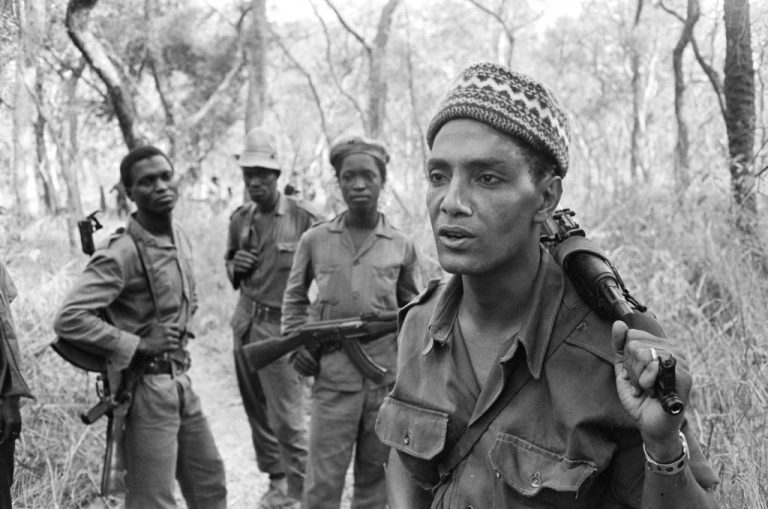

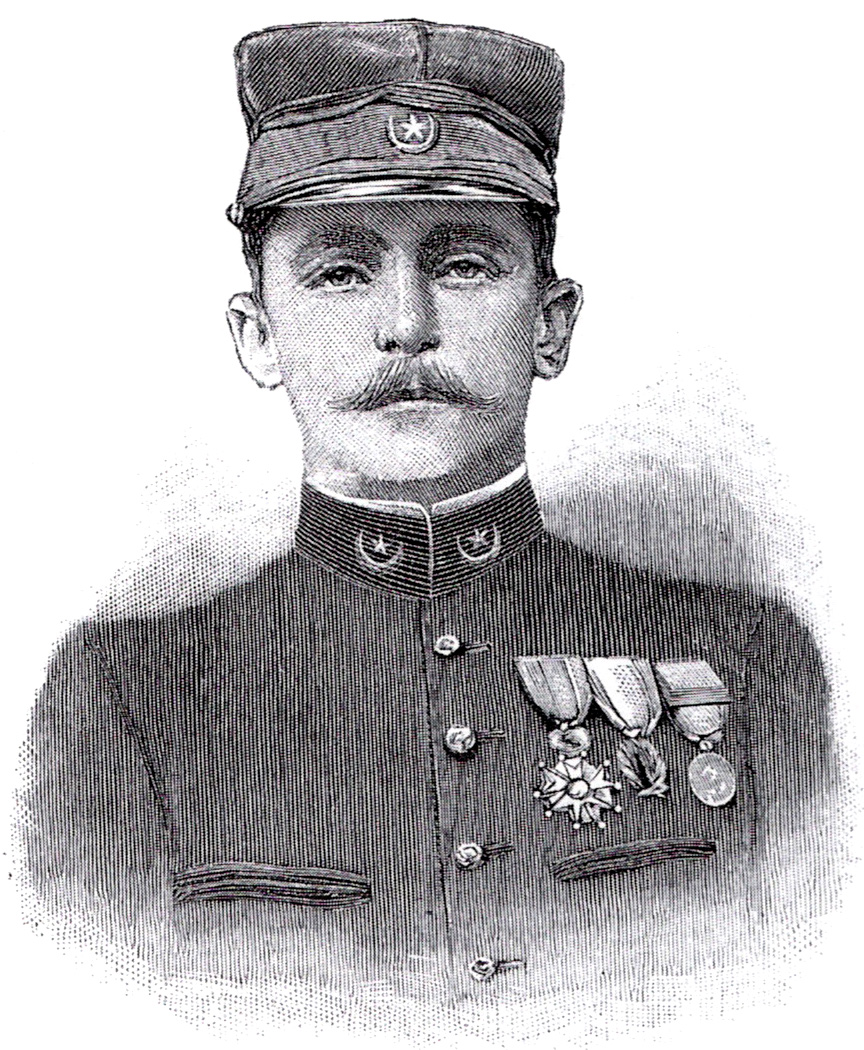

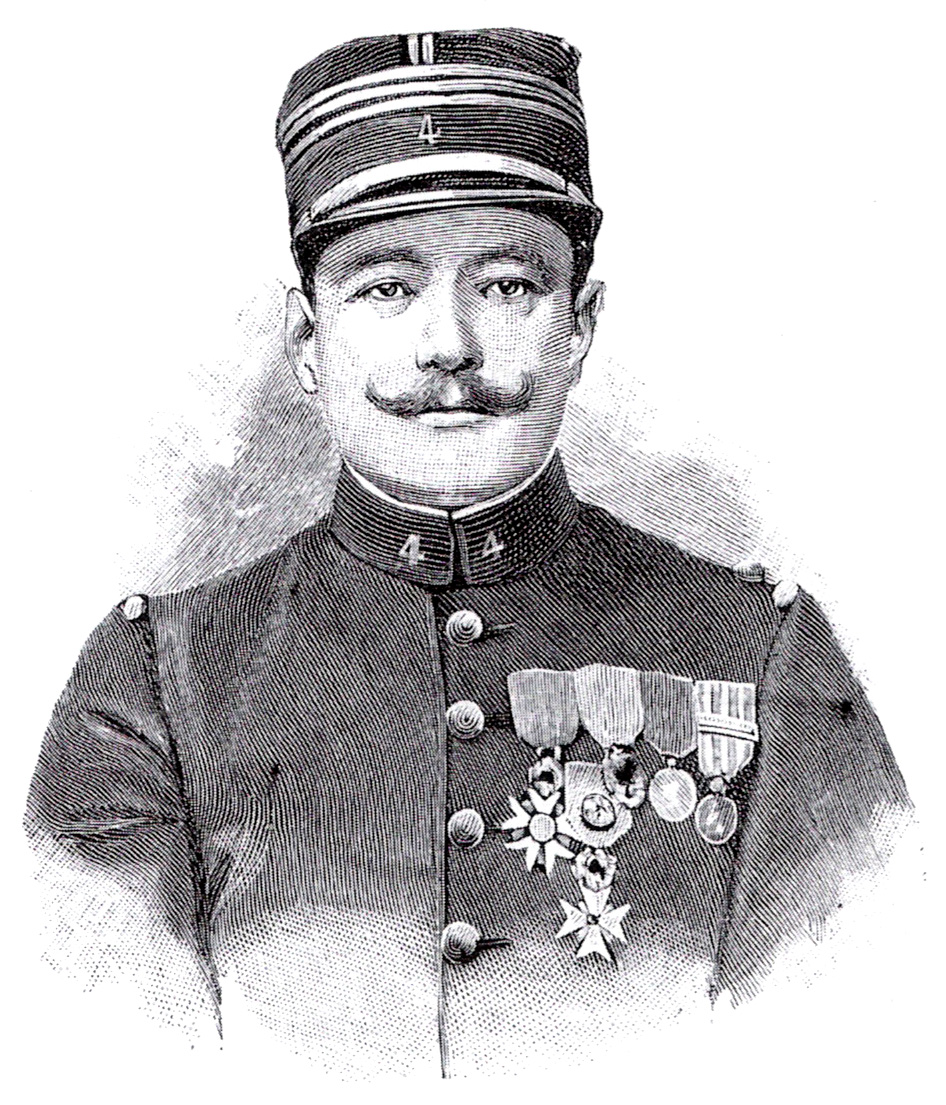

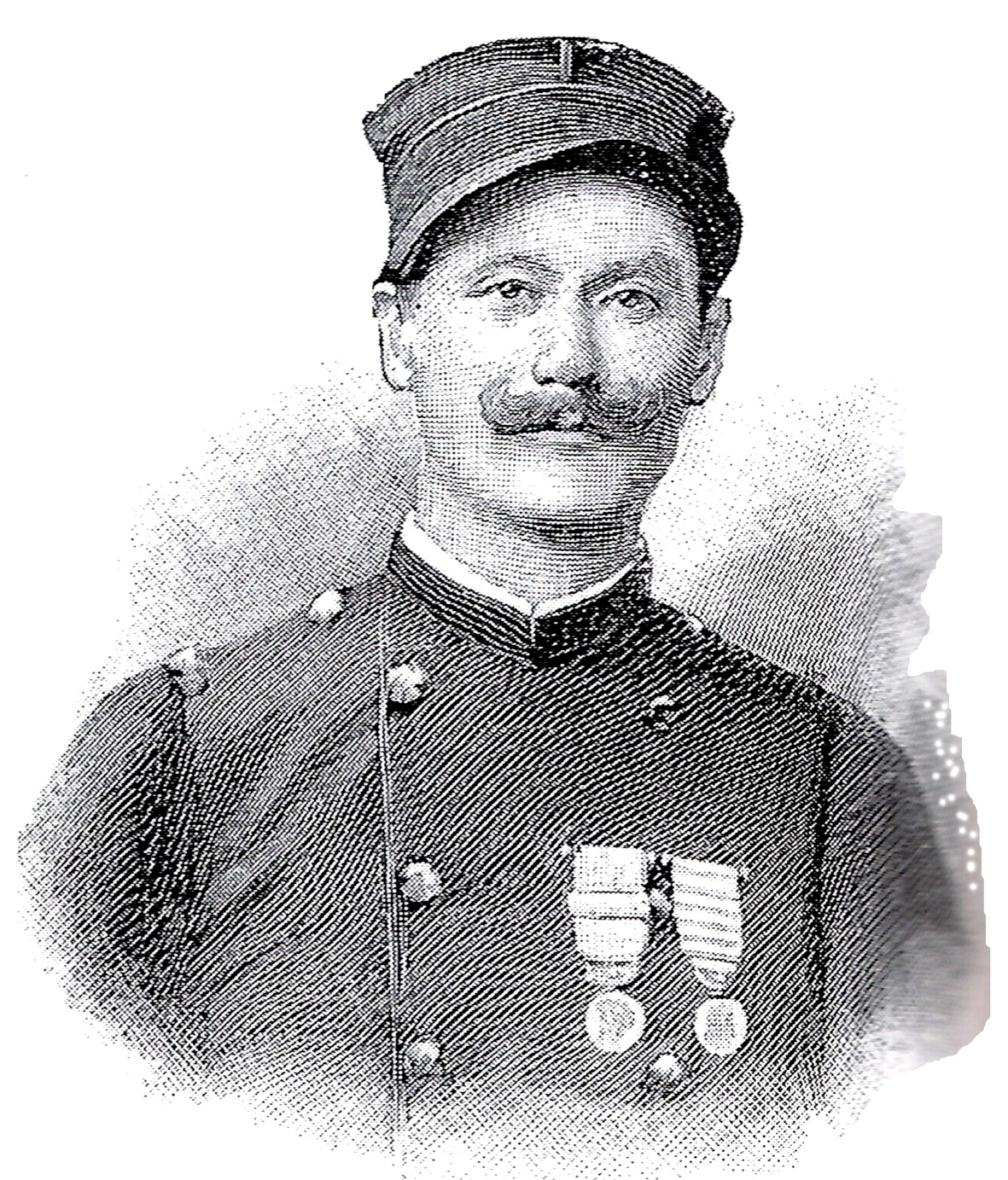

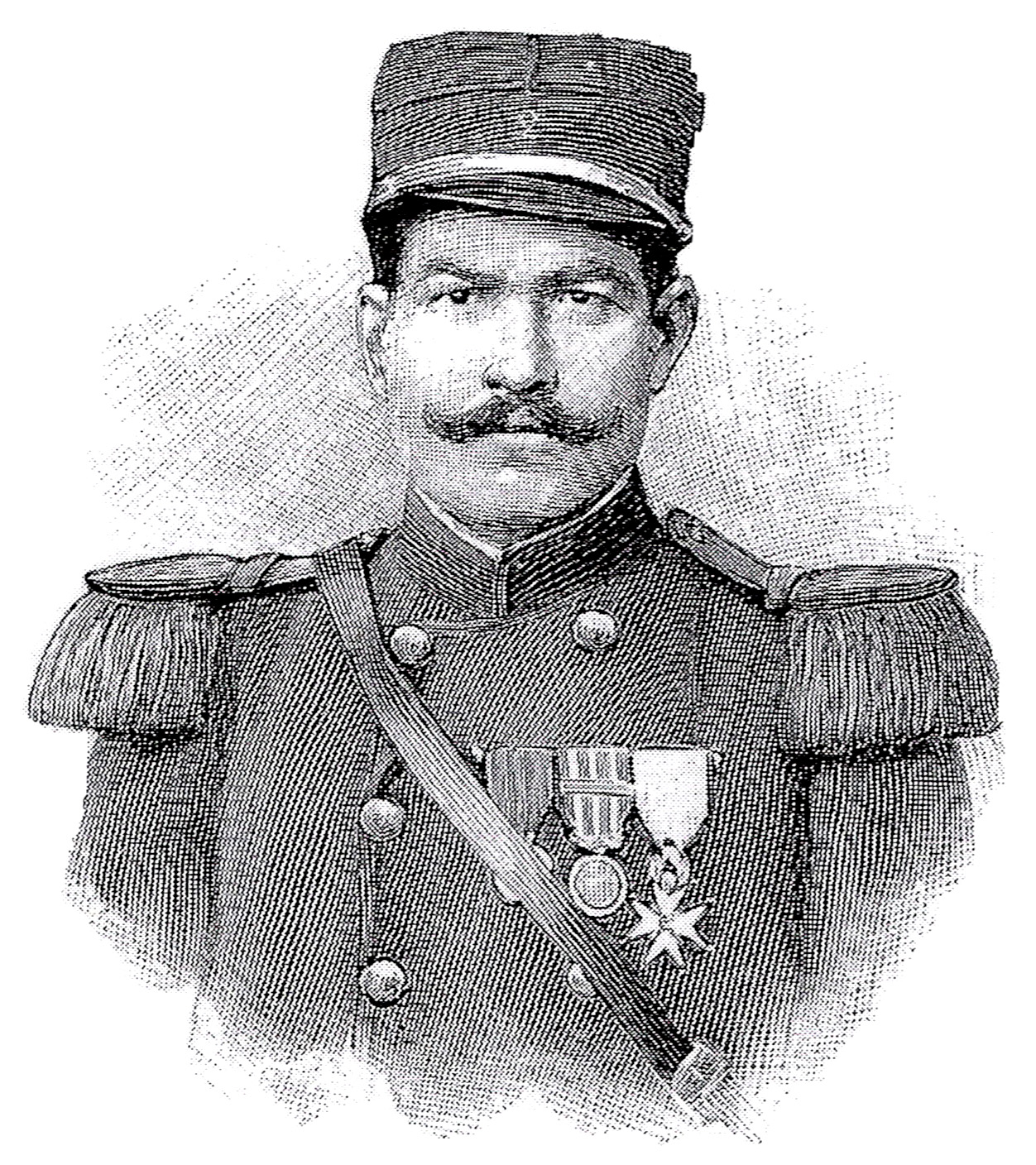

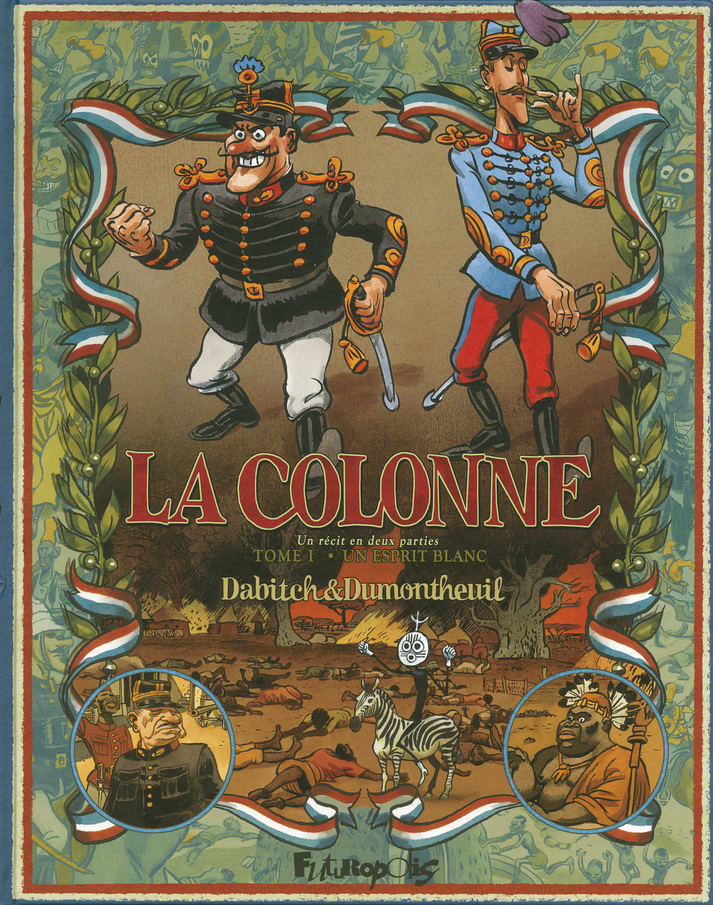

Lorsque des figures africaines apparaissaient, c’était souvent sous des traits caricaturaux. Les résistances armées, qu’il s’agisse de Samory Touré, de Behanzin ou des Herero et Nama en Afrique australe, étaient décrites comme de simples « révoltes », irrationnelles et vouées à l’échec, face à la « modernité » européenne. L’héroïsme africain était minimisé, sa rationalité politique effacée.

Les manuels mettaient en avant les « bienfaits de la colonisation » : routes, écoles, hôpitaux, administration. La présence européenne apparaissait comme le point de départ du progrès. L’Afrique était donc placée dans une narration infantilisante, où elle n’existait pas par elle-même mais seulement à travers ce que l’Europe lui apportait.

Ce cadrage a eu des effets profonds. Pendant des décennies, les enfants africains ont appris une histoire dénuée de leurs propres héros, où la colonisation apparaissait comme une mission civilisatrice et non comme une domination brutale. Ce conditionnement a laissé des traces durables dans les mentalités, nourrissant un complexe d’infériorité et une méconnaissance de la richesse des trajectoires africaines avant l’Europe.

En institutionnalisant ce récit dans les écoles, le système colonial a réussi à faire de l’histoire une arme de domination psychologique : ce n’était pas seulement les terres et les corps qui étaient soumis, mais aussi les esprits.

Technique 6 — L’exotisation et la caricature

Une autre technique subtile mais redoutable a consisté à figer l’Afrique dans l’exotisme, en la réduisant à un décor pittoresque, « tribal » et intemporel. Plutôt que d’effacer totalement ses réalités, on les a représentées de manière caricaturale, dans une mise en scène qui servait les préjugés coloniaux.

Dans les expositions universelles du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, des « villages africains » étaient reconstitués, peuplés d’hommes et de femmes exhibés comme des curiosités. L’Afrique y apparaissait comme un monde sauvage, archaïque, où rien ne changeait depuis des millénaires. L’ethnographie coloniale a prolongé cette image : catalogues de masques, de rituels et de « coutumes », souvent présentés sans contexte historique ni dynamique interne, comme si les sociétés africaines étaient incapables d’évolution.

L’archéologie a parfois participé de cette caricature. Plutôt que de montrer les continuités et les innovations, elle a insisté sur les aspects « mystérieux » ou « étranges », nourrissant l’idée que l’Afrique était un continent énigmatique, mais non acteur de l’histoire mondiale. Un masque devenait un objet « primitif », un outil de fer un « fossile » culturel, alors qu’ils témoignaient de systèmes sociaux et techniques complexes.

Cette exotisation s’est inscrite jusque dans le langage : on a parlé d’« Afrique tribale », d’« animisme primitif », de « coutumes figées ». Ces termes enfermaient des sociétés entières dans une immobilité imaginaire, les opposant à une Europe en marche vers le progrès.

L’effet est puissant : cette caricature a nourri le stéréotype d’une Afrique immobile et dépendante, incapable de se transformer par elle-même. Dans ce récit, si l’Afrique bougeait, c’était toujours sous l’impulsion d’autrui ; missionnaires, colons, marchands étrangers. En naturalisant cette vision, l’exotisation a fait de l’Afrique non pas un acteur, mais un « théâtre » passif de l’histoire.

Technique 7 — Le détournement des découvertes africaines

Lorsqu’il devenait impossible de nier l’existence de savoirs ou de technologies africaines, une autre stratégie s’est imposée : les attribuer à d’autres civilisations. Ainsi, les grandes découvertes africaines furent souvent interprétées comme le résultat d’influences venues d’ailleurs, plutôt que comme des inventions locales.

Un exemple majeur est celui du fer du Nok au Nigeria. Cette culture, datée de près de 1000 av. J.-C., maîtrisait déjà une métallurgie avancée. Pourtant, nombre de chercheurs coloniaux ont soutenu que cette technologie avait été importée du Proche-Orient ou de la Méditerranée, refusant de croire qu’une telle innovation ait pu émerger en Afrique de manière autonome.

La même logique a été appliquée à la navigation swahilie. Les cités de la côte est-africaine (Kilwa, Sofala, Mombasa) entretenaient des réseaux maritimes complexes avec l’Inde, la Perse et la Chine dès le Moyen Âge. Mais leur réussite fut souvent décrite comme l’œuvre de commerçants arabes ou persans, reléguant les navigateurs africains au second rôle, comme s’ils n’étaient que spectateurs d’un commerce qu’ils avaient pourtant organisé et dominé.

Plus récemment, la découverte de l’os d’Ishango en République démocratique du Congo (un artefact vieux de plus de 20 000 ans portant des séries de marques mathématiques) a bouleversé l’histoire des mathématiques. Mais ce témoignage du génie préhistorique africain est encore trop rarement mis en avant dans les récits globaux de l’histoire des sciences, souvent centrés sur la Grèce ou la Mésopotamie.

Les systèmes d’écriture africains ont connu le même sort. Le nsibidi (Nigéria), les symboles adinkra (Ghana), ou encore l’alphabet ge’ez d’Éthiopie témoignent d’une riche créativité graphique et linguistique. Pourtant, ils sont souvent absents des manuels ou présentés comme des curiosités mineures, là où l’écriture est supposée être née uniquement en Mésopotamie, en Égypte (souvent « sortie » de l’Afrique) ou en Chine.

L’effet de ce détournement est clair : il a contribué à l’invisibilisation du génie africain. En attribuant aux autres ce que l’Afrique avait inventé ou perfectionné, on a perpétué le mythe d’un continent incapable de créer, toujours dépendant des apports extérieurs.

Technique 8 — La manipulation des langues et étymologies

Un autre outil central de falsification a été la dévalorisation des langues africaines. Alors que la langue est l’un des piliers de toute civilisation, la linguistique coloniale a longtemps traité les langues africaines comme de simples « dialectes », réduits à des parlers locaux sans véritable grammaire ni profondeur historique.

Dans les rapports missionnaires et administratifs, on lit fréquemment que telle ou telle communauté « ne possède pas de langue écrite », ou que son parler est « primitif », « confus », « inapte à l’abstraction ». Cette posture avait un double effet : d’une part, elle servait à justifier l’imposition des langues européennes comme vecteurs de « civilisation » ; d’autre part, elle niait la richesse structurelle et la capacité créative des idiomes africains.

La manipulation ne s’est pas arrêtée à cette dévalorisation. Elle a aussi consisté en un effacement des continuités linguistiques. Les grandes familles de langues, comme les langues bantoues, qui s’étendent de l’Afrique centrale jusqu’au sud du continent, ou la famille afro-asiatique, qui unit les idiomes d’Afrique du Nord, de la Corne et du Proche-Orient, furent longtemps ignorées. On présentait ces langues comme éparpillées, sans liens entre elles, pour mieux ancrer l’idée d’un continent fragmenté, incapable d’unité historique ou culturelle.

Les étymologies ont elles aussi été manipulées. Des termes africains anciens ont été réinterprétés à travers des grilles européennes, niant leur profondeur. Des mots qui avaient circulé dans les réseaux commerciaux africains (par exemple le long du Niger ou de la côte swahilie) furent attribués à des apports extérieurs, comme si l’Afrique n’avait jamais été source mais seulement réceptrice de vocabulaire et d’idées.

L’effet est décisif : en niant l’ancienneté et la complexité culturelle des langues africaines, on a effacé une part essentielle de la mémoire du continent. Or, les langues sont des archives vivantes, qui conservent des traces de migrations, de technologies, de cosmologies. En les réduisant au silence ou en les présentant comme inférieures, les institutions coloniales ont privé l’Afrique d’une de ses plus puissantes preuves d’histoire et de civilisation.

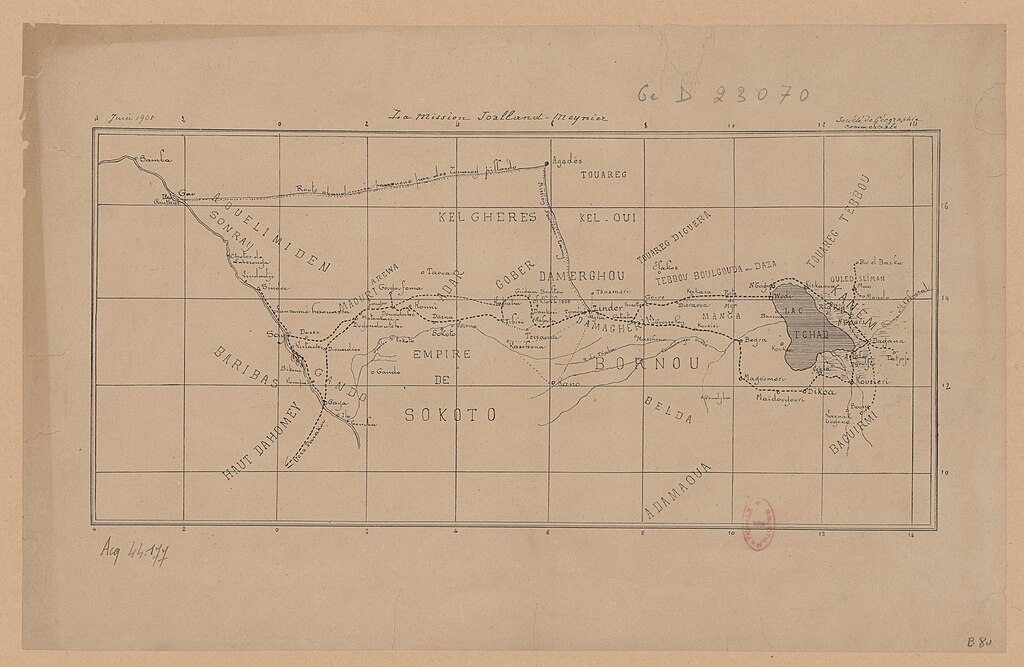

Technique 9 — La sélection biaisée des sources coloniales

Une des méthodes les plus efficaces pour imposer un faux récit sur l’Afrique a consisté à ériger les récits coloniaux en sources uniques et incontestables. Pendant des décennies, les explorateurs, missionnaires et administrateurs européens ont été considérés comme les seuls témoins « fiables » de l’histoire africaine. Leurs écrits furent publiés, archivés, enseignés, tandis que les traditions orales africaines, les chroniques locales ou les généalogies royales étaient ignorées, reléguées au rang de fables.

Ainsi, les journaux de Mungo Park, de Livingstone ou de Stanley furent traités comme des documents scientifiques, alors qu’ils étaient traversés par des préjugés raciaux et des logiques d’expansion coloniale. Ces textes présentaient l’Afrique comme un « espace vide », offert à la découverte, invisibilisant les sociétés complexes déjà en place. Dans leurs pages, les royaumes, les marchés et les réseaux diplomatiques africains apparaissaient comme des décors exotiques ou des obstacles à franchir, jamais comme des acteurs historiques.

Les archives missionnaires ont amplifié ce biais. Souvent décrits comme des « sauvages à évangéliser », les Africains étaient réduits à des catégories morales – convertis dociles, païens résistants, esclaves libérés – qui servaient la propagande chrétienne. Quant aux rapports administratifs coloniaux, ils privilégiaient la logique de contrôle : statistiques de recensement, descriptions ethnographiques rapides, hiérarchisations raciales.

Ce choix méthodologique n’était pas neutre. En se fondant quasi exclusivement sur ces sources extérieures, l’historiographie coloniale a fabriqué une Afrique vue d’Europe, où l’observateur européen devient créateur de vérité et où les Africains sont réduits au rôle de figurants, d’« informateurs anonymes » ou de silhouettes collectives.

L’effet fut durable : des générations d’historiens et d’étudiants ont travaillé à partir de ces archives biaisées, reproduisant des clichés et des omissions. En sélectionnant ce qui convenait aux intérêts coloniaux, les institutions ont construit un récit où l’Afrique n’était jamais sujet, mais objet ; une toile de fond pour l’aventure européenne.

Technique 10 — La manipulation contemporaine des musées et institutions

Même après la fin de la colonisation, les institutions culturelles occidentales ont continué à produire des récits biaisés sur l’Afrique. Les musées, en particulier, jouent un rôle central : ils ne se contentent pas d’exposer des objets, ils fabriquent une narration. Or, cette narration a longtemps été construite de manière à maintenir l’Afrique dans une position marginale.

D’abord, les objets africains furent extraits de leur contexte. Masques, sculptures, bijoux ou instruments de musique ont été exposés comme de simples curiosités esthétiques, souvent regroupés par « ethnies » ou par « types », plutôt que replacés dans leur environnement politique, religieux et social. Cette approche renforçait l’image d’une Afrique « tribale », figée dans un éternel présent, déconnectée de l’histoire mondiale.

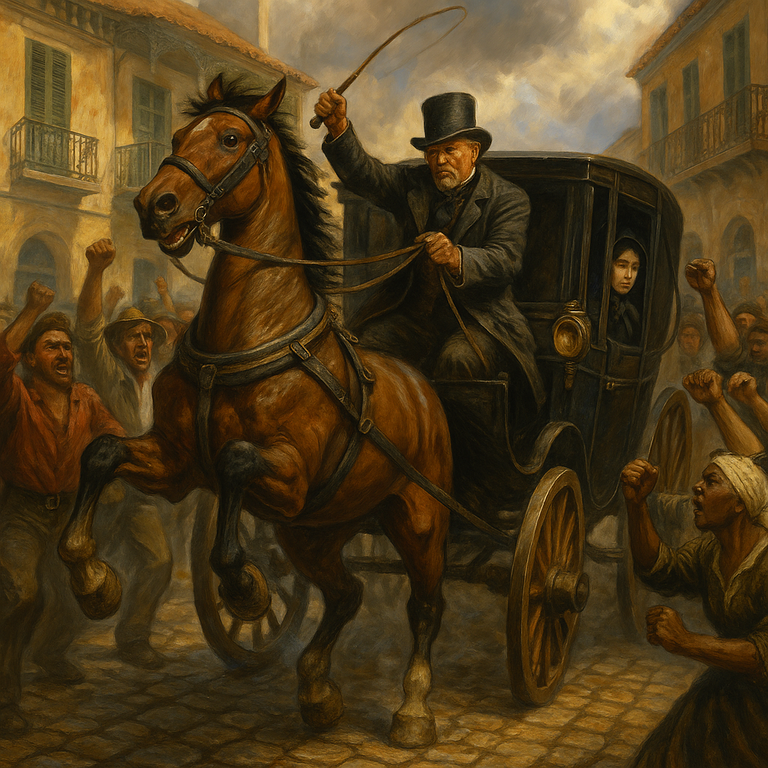

Ensuite, l’histoire même de ces objets a été occultée. Beaucoup furent acquis par la violence coloniale (pillages, razzias militaires, spoliations) mais présentés dans les vitrines comme des dons ou des « collectes scientifiques ». Le musée devenait ainsi un lieu de légitimation, effaçant la brutalité de leur transfert.

La manipulation s’exprime aussi dans la sélection : certaines pièces emblématiques de civilisations brillantes (Bénin, Nok, Axoum) ont été mises en avant, mais en insistant sur leur caractère « mystérieux » ou « isolé ». À l’inverse, des objets attestant de savoirs scientifiques, de commerce transcontinental ou de dynamiques politiques sophistiquées furent négligés, car ils contredisaient le récit d’une Afrique « primitive ».

Enfin, le refus de restitution ou les tergiversations actuelles montrent combien les institutions continuent à contrôler le récit. Tant que les objets africains restent majoritairement conservés hors du continent, l’Afrique demeure privée de ses propres preuves matérielles d’histoire et de mémoire.

L’effet de cette manipulation est clair : même dans le monde contemporain, les musées et institutions culturelles perpétuent un regard asymétrique et hiérarchisé. L’Afrique y est souvent perçue comme un réservoir d’art exotique, mais rarement comme un foyer de civilisations pleinement actrices de l’histoire mondiale.

Déconstruire les récits pour réhabiliter l’Afrique

De l’effacement volontaire des sources locales à la manipulation contemporaine des musées, en passant par la falsification archéologique, le blanchiment des civilisations ou la pathologisation raciale, ces dix techniques ont toutes servi une même logique : produire une Afrique sans histoire, ou une histoire écrite par d’autres.

Ces procédés ne furent pas des erreurs innocentes, mais des choix conscients, inscrits dans les ambitions coloniales et impériales. Ils ont permis de justifier l’expansion européenne, de nourrir l’idéologie raciale et de légitimer la domination. En construisant l’image d’un continent « primitif », « tribal », incapable de progrès, on a préparé les esprits à accepter l’asservissement, l’exploitation et l’infériorité institutionnalisée.

L’enjeu ne relève donc pas seulement du passé. Ces récits biaisés ont façonné la mémoire mondiale et continuent d’imprégner les représentations contemporaines. Les clichés véhiculés dans les manuels, les musées ou les discours publics trouvent leurs racines dans ces manipulations savantes. Déconstruire ces mécanismes, c’est comprendre pourquoi tant d’Africains eux-mêmes ont été formés à douter de la grandeur de leurs propres civilisations.

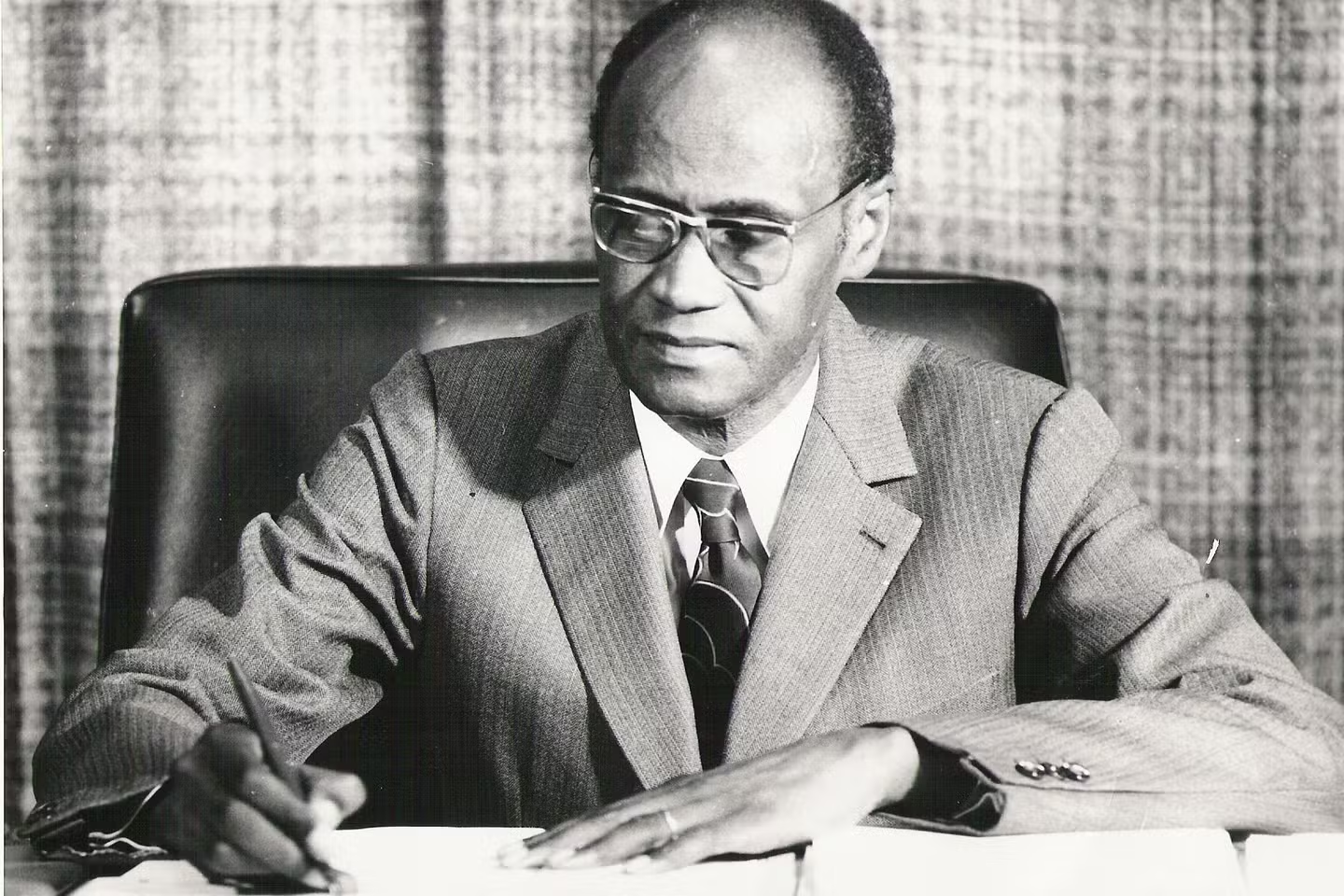

Mais l’histoire n’est pas figée. Depuis plusieurs décennies, des chercheurs africains et afro-descendants, des archéologues, des linguistes et des anthropologues travaillent à réécrire l’histoire du continent sur ses propres bases. Ils réhabilitent les traditions orales, redatent les sites archéologiques, restituent les objets spoliés, et surtout replacent l’Afrique au cœur de l’histoire mondiale.

Déconstruire ces dix techniques, c’est ouvrir un champ nouveau : celui d’une histoire partagée, rigoureuse, plurielle, où l’Afrique n’est plus un objet mais un sujet. Une histoire qui refuse les falsifications, et qui reconnaît enfin aux peuples africains leur rôle dans la construction de l’humanité.

En somme, la bataille de l’histoire est encore en cours. Mais en dévoilant les mécanismes de sa manipulation, nous reprenons un pouvoir essentiel : celui de raconter le passé pour mieux libérer l’avenir.

Références

- UNESCO. General History of Africa, 8 volumes. Paris: UNESCO, 1980–1993.

- Appiah, Kwame Anthony, and Henry Louis Gates Jr. Africana: The Encyclopedia of the African and African American Experience. Oxford: Oxford University Press, 1999.

- Austen, Ralph A. Trans-Saharan Africa in World History. Oxford: Oxford University Press, 2010.

- Bernal, Martin. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. New Brunswick: Rutgers University Press, 1987.

- Boahen, A. Adu (ed.). General History of Africa, Vol. VII: Africa under Colonial Domination 1880–1935. Paris: UNESCO, 1990.

- Davidson, Basil. The African Past: Chronicles from Antiquity to Modern Times. London: Longman, 1964.

- Diop, Cheikh Anta. Nations nègres et culture. Paris: Présence Africaine, 1954.

- Diop, Cheikh Anta. Civilisation ou barbarie: Anthropologie sans complaisance. Paris: Présence Africaine, 1981.

- Ehret, Christopher. The Civilizations of Africa: A History to 1800. Charlottesville: University of Virginia Press, 2002.

- Goody, Jack. The Theft of History. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

- Ki-Zerbo, Joseph (ed.). Histoire générale de l’Afrique, Vol. I: Méthodologie et préhistoire africaine. Paris: UNESCO, 1980.

- Mbokolo, Elikia. L’Afrique au XXe siècle: le continent convoité. Paris: Seuil, 1985.

- Mudimbe, Valentin-Yves. The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge. Bloomington: Indiana University Press, 1988.

- Obenga, Théophile. Origine commune de l’égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes. Paris: L’Harmattan, 1993.

- Rodney, Walter. How Europe Underdeveloped Africa. London: Bogle-L’Ouverture Publications, 1972.

- Shillington, Kevin. History of Africa. London: Macmillan, 2012.

- Vansina, Jan. Oral Tradition as History. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.