Le 8 mai 1902, la montagne Pelée pulvérise Saint-Pierre en quelques secondes, emportant 30 000 vies dans un torrent de feu et de cendres. Derrière cette tragédie, il y a l’éveil brutal d’un volcan, mais aussi l’aveuglement politique, le poids des intérêts coloniaux, et l’oubli d’une population martiniquaise laissée sans recours. Nofi retrace, avec précision et profondeur, l’histoire de la plus meurtrière des catastrophes naturelles françaises, et interroge ce qu’elle révèle encore aujourd’hui de nos relations au pouvoir, au savoir, et à la mémoire.

Ou quand la montagne Pelée dévora le Petit Paris des Antilles

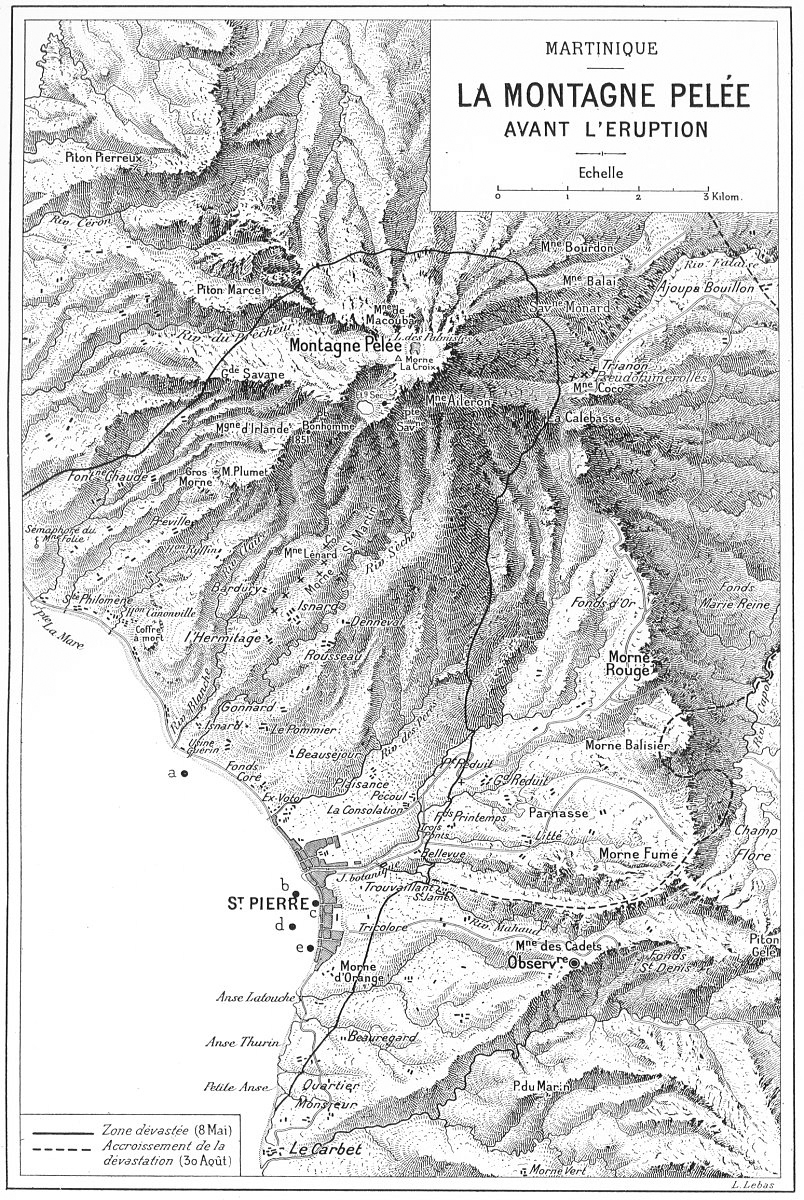

Au nord de la Martinique, la montagne Pelée se dresse. Veilleuse muette d’un archipel partagé entre flamboyance tropicale et mémoire coloniale. Le 8 mai 1902, à 7h52 du matin, ce volcan crache une nuée ardente qui, en quelques minutes, anéantit Saint-Pierre. Plus de 30 000 âmes fauchées. La ville rasée. Ce n’est pas une apocalypse, c’est un procès : celui d’une époque aveuglée par ses illusions de grandeur, sourde aux voix de la terre et des peuples.

Mais l’histoire ne commence pas ce jour-là. Elle s’écrit en couches superposées, comme les strates géologiques d’une lave encore tiède. Et à chaque strate, son impensé : politique, social, scientifique.

Avant d’être un champ de ruines, Saint-Pierre était le joyau des Antilles françaises. On l’appelait le « Petit Paris« . Un nom qui en disait long sur l’imaginaire colonial : il fallait ramener cette île volcanique à une familiarité haussmannienne. Cathédrale, théâtre, lycée, chambre de commerce, imprimerie… tout semblait y affirmer la continuité avec la métropole. Et pourtant.

Sous le vernis des façades créoles, Saint-Pierre était une ville fracturée. L’élite blanche créole (les békés) dominait l’économie sucrière. Les descendants d’esclaves, affranchis depuis 1848, constituaient une majorité laborieuse, cantonnée à des rôles subalternes. La hiérarchie raciale n’était pas abolie : elle avait simplement changé de forme.

Cette tension sourde, cette normalité déséquilibrée, préfigure l’ironie tragique de 1902 : une société si sûre de sa supériorité qu’elle en oublia les avertissements de la montagne.

Dès février 1902, la montagne Pelée parle. Fumerolles acides, secousses, odeurs de soufre, pluie de cendres. Des signes que la terre envoie à qui sait écouter. Mais dans les salons de Saint-Pierre, on continue de danser. On prépare le second tour des élections législatives prévu le 11 mai. Le gouverneur Louis Mouttet reste campé sur une certitude : pas de panique, pas d’évacuation.

Le 5 mai, un premier drame se joue : un lahar (coulée de boue brûlante) engloutit l’usine sucrière Guérin. 23 morts. Des fourmis venimeuses, des serpents mortels (les terrifiants fer-de-lance) envahissent la ville. La nature crie. L’administration, elle, publie des communiqués rassurants.

Il faut maintenir l’ordre. Maintenir les élections. Maintenir l’illusion.

7h52. Le ciel se déchire. Une explosion supersonique libère un nuage pyroclastique de 1 000°C, qui dévale les flancs du volcan à plus de 500 km/h. En deux minutes, Saint-Pierre est réduite au silence. Les maisons s’embrasent. Les navires en rade fondent sous la chaleur. Des milliers d’hommes, femmes, enfants, disparaissent sans un cri.

La nuée ardente ne laisse aucune chance. Elle n’est ni feu ni fumée : elle est jugement. Elle n’est pas naturelle, elle est politique. Ce n’est pas la montagne qui tue : c’est le refus de l’évacuation, l’aveuglement administratif, l’obsession électorale.

Le gouverneur Mouttet meurt avec son épouse. Ironie terminale : il était revenu en ville pour « rassurer la population« .

Trois noms émergent de ce désastre, comme des poings levés dans la cendre.

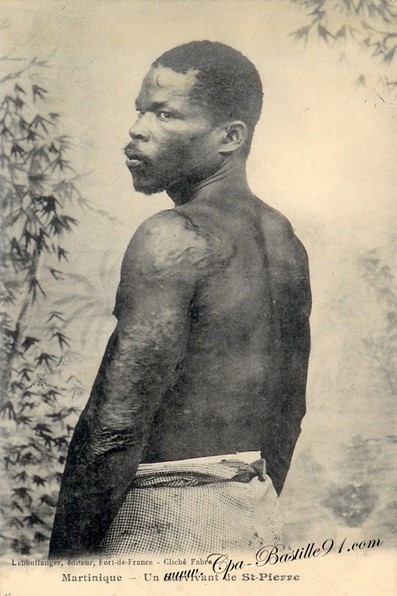

Louis-Auguste Cyparis, jeune homme noir, prisonnier dans un cachot sans lumière. Protégé des flammes par les murs épais de sa cellule, il survit, brûlé, mutilé. Il devient phénomène de cirque aux États-Unis, exhibé comme « l’homme qui a vu l’enfer« .

Léon Compère Léandre, cordonnier, survivant aux confins de la zone touchée.

Et Havivra Da Ifrile, enfant réfugiée en mer dans une barque, sauveuse de sa propre légende.

Leurs récits sont les contrepoids humains d’une catastrophe désincarnée. Ils rappellent que l’Histoire ne tue pas tout à fait ceux qui témoignent.

Les secours arrivent tard. Le navire « Suchet » mouille dans la rade à 15 h, gêné par la chaleur. Il sauve les rares survivants de la mer. À Fort-de-France, les réfugiés s’entassent. Le gouvernement colonial, dépassé, les renvoie chez eux en août, faute de moyens.

Le président Roosevelt envoie des vivres. L’Europe verse des dons. Un élan de solidarité… mais pas d’autocritique. Pas de procès. Le volcan reste une « tragédie naturelle ». L’erreur humaine est dissoute dans l’héroïsme posthume.

De ce cataclysme naît une science : la volcanologie moderne. Les géologues américains Jaggar, Heilprin, Perret, Lacroix… tous convergent sur la Martinique. Lacroix invente le mot « nuée ardente », et impose le terme « éruption péléenne ».

La montagne Pelée devient laboratoire de feu. Chaque cratère, chaque couche, chaque pierre calcinée devient donnée. La science avance, mais la mémoire reste cendrée.

En 1929, une nouvelle éruption frappe la montagne. Cette fois, la population est évacuée. Aucun mort. Une revanche sur l’aveuglement.

Aujourd’hui, Saint-Pierre est une commune paisible, label « Ville d’Art et d’Histoire ». On y vient plonger sur les épaves englouties. On visite les ruines du théâtre, le cachot de Cyparis. Le tourisme y célèbre le passé, mais les cicatrices sont visibles.

La ville ne s’est jamais vraiment relevée. Fort-de-France a pris sa place. Saint-Pierre est devenue un lieu de mémoire, figée dans l’instant de sa propre chute.

Le volcan, lui, dort encore. En décembre 2020, une activité anormale a été détectée. Rien d’alarmant, disent les scientifiques. Mais l’île sait désormais lire les signes.

L’éruption de la montagne Pelée n’est pas qu’un fait géologique. C’est un révélateur de structures : inégalités sociales, racisme implicite, incompétence politique, surdité face au vivant. Les victimes étaient pauvres, noires, sans pouvoir. Elles n’avaient pas voix au chapitre. Littéralement.

À une époque où les catastrophes climatiques s’intensifient, cette histoire nous tend un miroir. Que faisons-nous des signaux d’alerte ? Qui protège-t-on quand la nature parle ? Et surtout : qui meurt quand on décide de ne rien faire ?

La montagne et la mémoire

Le 8 mai 1902 n’est pas terminé. Il recommence à chaque fois que l’on traite la nature comme une métaphore, et non comme une interlocutrice. À chaque fois que l’on sacrifie les plus vulnérables sur l’autel du pouvoir.

La montagne Pelée n’a pas seulement détruit une ville. Elle a exposé une société. Elle a rendu visible ce que les palais coloniaux tentaient de dissimuler : le mépris des puissants, l’arrogance administrative, et la fragilité des vies dominées.

Et aujourd’hui encore, dans le silence de ses fumerolles, elle nous invite à écouter ce que nous ne voulons pas entendre.

Bibliographie

- Lacroix, Alfred, La Montagne Pelée et ses éruptions, Paris, Masson et Cie, 1904.

- Perret, Frank A., The Eruption of Mount Pelée (1929–1932), Carnegie Institution of Washington, 1935.

- Heilprin, Angelo, The Tower of Pelée: New Studies of the Great Volcano of Martinique, Philadelphia, J. B. Lippincott Company, 1904.

- Tanguy, Jean-Claude, Les éruptions de la montagne Pelée (1902-1905) : anatomie d’une catastrophe, Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 60, 1994, pp. 87-107.

- Chrétien, Simone & Brousse, Robert, La Montagne Pelée se réveille : Comment se prépare une éruption cataclysmique, Paris, Éditions Boubée, 1988.

- Rives, Claude & Denhez, Frédéric, Les épaves du volcan, Glénat, 1998.

- Confiant, Raphaël, Nuée ardente, Paris, Mercure de France, 2002.

- Hess, Jean, La Catastrophe de la Martinique : notes d’un reporter, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1902.

- Drouet, Francis, Notes sur la Martinique, Rouen, Imprimerie Cagniard, 1902.