Un homme entre deux mondes, deux couleurs, deux rêves brisés. Jean-Pierre Boyer, métis d’un tailleur français et d’une ancienne esclave congolaise, incarne à lui seul le drame et les aspirations de l’Haïti post-indépendance. Sa vie est une fresque de révolutions trahies, d’alliances contrariées et de luttes pour une souveraineté si chèrement acquise qu’elle coûta l’âme de la nation.

Le prix de l’indépendance noire

Il est des hommes que l’Histoire préfère oublier, non pas parce qu’ils furent insignifiants, mais parce qu’ils furent trop complexes pour le confort des récits simplifiés. Jean-Pierre Boyer est de ceux-là. Ni héros flamboyant comme Dessalines, ni traître caricatural comme on a pu le dire de certains autres, Boyer fut un architecte fragile d’un rêve noir devenu fardeau : celui d’une nation affranchie, debout, mais étranglée à genoux par la dette et les contradictions de sa propre souveraineté.

Dans les rues de Port-au-Prince, son nom n’éveille plus que de vagues souvenirs ; une avenue, une école, peut-être un manuel d’histoire scolaire. Pourtant, sans lui, Haïti ne serait pas l’État qu’il est devenu : un pays unifié, affranchi de l’esclavage sur l’ensemble de l’île, mais aussi prisonnier d’un modèle autoritaire, d’une dette abyssale et d’une défiance interne qui ne s’est jamais vraiment apaisée.

Boyer, c’est le mirage de la stabilité dans un monde post-colonial sans repères. Un homme né entre deux mondes (le sang français de son père et l’héritage africain de sa mère) projeté au sommet d’un État noir qu’il a tenté de gouverner comme une république, mais qu’il a fini par façonner comme un empire bureaucratique. Il a cru pouvoir acheter la reconnaissance de la liberté haïtienne. Il a cru que des lois suffiraient à organiser un peuple blessé. Il s’est trompé. Et dans cette erreur réside peut-être la plus douloureuse vérité du monde noir post-esclavagiste : la liberté ne s’achète pas, elle se vit ; ou elle se perd à nouveau.

Ce récit n’est pas une simple biographie. C’est un retour sur l’un des chapitres les plus fascinants (et les plus négligés) de l’histoire des Noirs dans l’Atlantique moderne. Un récit de pouvoir, de compromis, de mémoire. C’est aussi une invitation à penser autrement le rôle des chefs noirs face à l’Histoire : non pas comme des sauveurs ou des traîtres, mais comme des hommes pris dans l’étau cruel de l’impossible.

Naissance d’un révolutionnaire mulâtre

Port-au-Prince, 1776. Tandis que les colonies britanniques d’Amérique du Nord rêvent bruyamment de liberté, une autre merde silencieuse fermente sous les cocotiers de Saint-Domingue. Dans cette colonie la plus prospère de l’empire français, où l’indigo coule comme du vin et le sucre vaut plus que l’or, la liberté est un mot éteint dans la gorge des esclaves. Les chaînes résonnent plus fort que la cloche des églises, et les flots charrient plus de sang que d’écume. Dans cet enfer sucré, un enfant vient au monde : Jean-Pierre Boyer, fils d’un tailleur français et d’une femme noire affranchie, née quelque part sur les rives du Congo.

Son existence, dès le départ, est une contradiction incarnée : libre, mais assigné à résidence par sa couleur ; éduqué, mais dans un système bâti pour son effacement. Il grandit à l’ombre d’une plantation, entre deux mondes qui refusent de se reconnaître. Puis, un jour, la République l’appelle.

Envoyé en France, Boyer arrive à Paris en pleine convulsion révolutionnaire. La Bastille est tombée, les têtes roulent, et l’idée folle d’égalité (ce mot presque hérétique pour une colonie comme Saint-Domingue) se faufile dans les salons comme dans les casernes. Là-bas, en métropole, il apprend l’Art de la guerre et celui de l’idéal : liberté, égalité, fraternité. Ce triptyque deviendra sa boussole ; même s’il finira souvent par le tordre, le plier, et parfois, l’ignorer complètement.

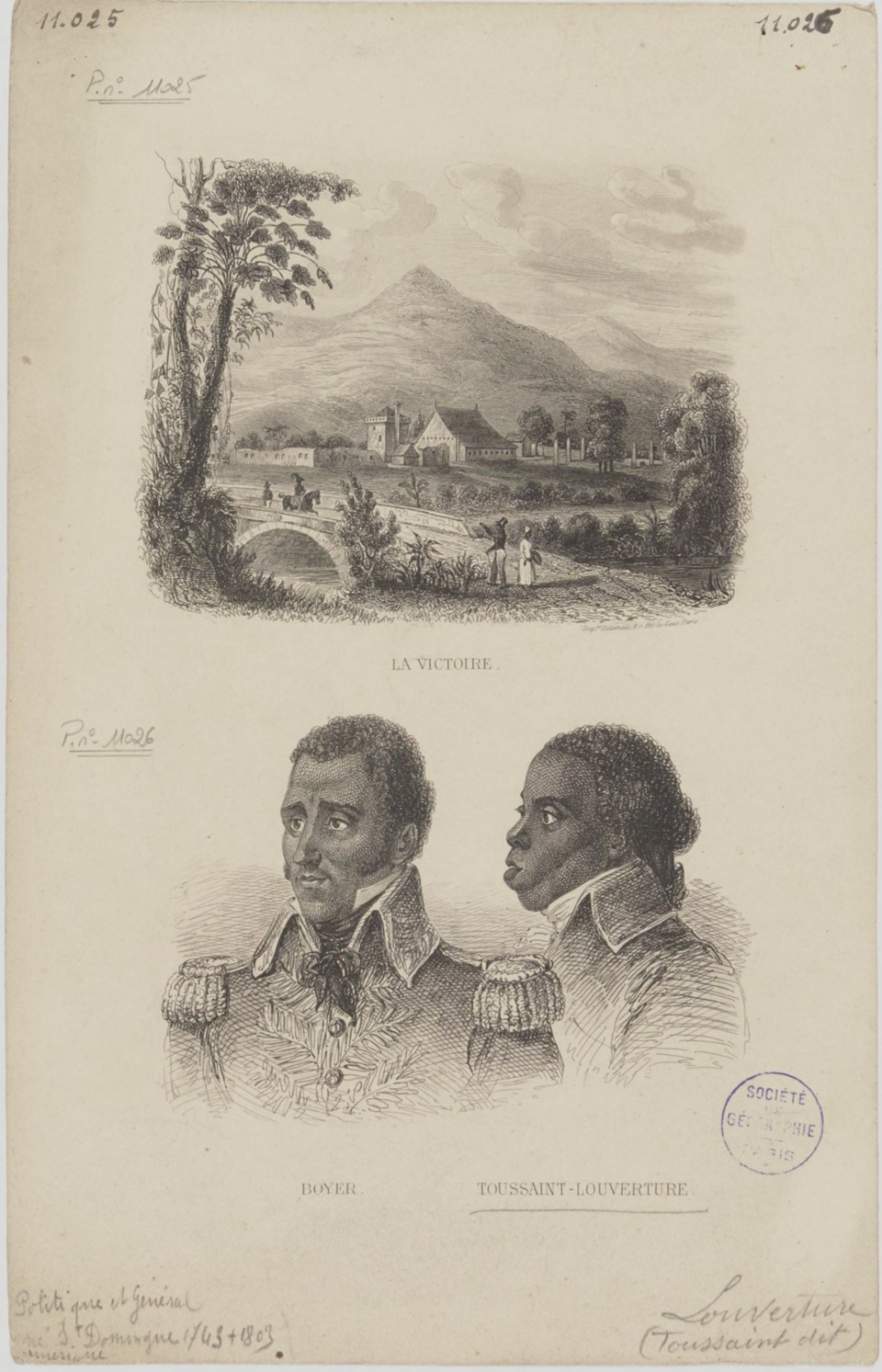

Mais en revenant à Saint-Domingue, la réalité le frappe de plein fouet. La Révolution n’a pas encore traversé l’Atlantique. Ou plutôt, elle est arrivée, mais défigurée. Les esclaves réclament leur dû, les colons leur empire, et les hommes comme Boyer, entre deux teintes de peau, sont soupçonnés par tous. À ses côtés, un autre mulâtre, André Rigaud, se dresse contre Toussaint Louverture, le général noir qui s’est taillé un royaume dans les cendres de l’ancien monde.

La guerre des couteaux éclate en 1799. Ce n’est pas seulement une lutte pour le pouvoir : c’est un duel idéologique, un règlement de comptes entre les enfers d’hier et les promesses bafouées de demain. Boyer, fidèle à Rigaud, prend les armes contre Louverture. Il combat un homme qui, paradoxalement, incarne ce qu’il a toujours rêvé d’être : un noir libre, puissant, maître de son destin.

Mais derrière les lignes de front, une autre guerre se joue : celle de la loyauté. Boyer, bien qu’enfant de la Révolution, choisit la France. Pas la France métropolitaine, mais celle des valeurs qu’il a apprises entre les murs humides des académies militaires. À tort ou à raison, il croit que seul l’ordre républicain peut sauver Saint-Domingue de son propre chaos. Ce choix (la fidélité à un empire qui ne l’a jamais pleinement reconnu) le hantera jusqu’à son dernier souffle.

Ainsi naît le révolutionnaire mulâtre : forgé dans les flammes de l’idéalisme européen, mais contraint de marcher sur les cendres chaudes d’une île qui ne voulait pas de maître, qu’il soit blanc, noir ou entre les deux.

La guerre des couteaux (première désillusion d’une République noire)

Ce n’est pas Toussaint Louverture qui a trahi la Révolution, diront certains, c’est la Révolution elle-même qui a refusé de regarder en face ce qu’elle avait engendré. En 1799, Haïti (encore appelée Saint-Domingue) est un volcan. Les colons tremblent, les esclaves regardent vers le sommet, les libres de couleur serrent les dents. Et au milieu, Jean-Pierre Boyer choisit son camp : celui d’André Rigaud, celui des mulâtres, celui d’un ordre nouveau mais pas trop, un ordre libéré de la sujétion blanche, mais pas encore prêt à embrasser la souveraineté noire dans son entièreté.

La guerre des couteaux, malgré son nom tranchant, n’est pas simplement une lutte militaire. C’est une dissection de la révolution haïtienne elle-même. Deux généraux, deux visions, deux peaux. Louverture veut un État noir, autoritaire peut-être, mais solide. Rigaud, Pétion, Boyer ; eux rêvent d’un État libéral, influencé par les idéaux français, mais où le pouvoir reste aux mains des hommes de couleur libres, éduqués, souvent francophones, souvent propriétaires.

Alors, on s’étripe. Boyer n’est pas encore au sommet de sa gloire, mais déjà, il manie le sabre avec la froideur des gens qui savent que l’Histoire est écrite dans la violence. Aux côtés de Pétion, il s’impose, il galvanise. Son aversion pour Louverture n’est pas qu’idéologique : elle est intime, viscérale. Car Toussaint, en refusant de se soumettre aux envoyés de la République française, a brisé le mythe de la loyauté impériale que Boyer chérit encore. Dans ce combat, Boyer se bat pour une République ; mais pas nécessairement pour une liberté absolue.

Quand Jacmel tombe aux mains de Louverture en mars 1800, la guerre est perdue. Rigaud embarque pour la France. Pétion et Boyer n’ont d’autre choix que de suivre. Ce premier exil est plus qu’un repli stratégique : c’est un enterrement d’illusions. La République n’a pas de place pour deux visages. Louverture, ce Spartacus créole devenu général, l’a bien compris. Boyer, lui, mettra encore des années à s’en rendre compte.

À Paris, il est à nouveau l’homme invisible. Mulâtre, mais colonisé. Républicain, mais suspect. On le regarde comme une anomalie politique. Mais il observe. Et quand Napoléon, devenu Premier Consul, décide de reconquérir Saint-Domingue, c’est Boyer qui revient dans les bagages de l’expédition Leclerc, aux côtés de Pétion et de Rigaud. Ils croient encore pouvoir rétablir un ordre qu’ils n’ont jamais vraiment eu le temps d’installer.

Ce sera leur deuxième erreur.

Le président malgré lui (héritage de Pétion, début de l’autocratie)

Jean-Pierre Boyer n’a jamais été élu par le peuple. Il a été désigné, façonné, presque hérité ; comme un testament politique livré dans le silence d’une chambre de malade. En 1818, lorsque Alexandre Pétion s’éteint, rongé par la tuberculose et par la fatigue d’avoir trop cru à une république sans institutions solides, c’est à Boyer qu’il confie son pouvoir. Non pas à un parti, pas à un Sénat ; à un homme. Et cet homme, c’est celui qui avait toujours su se montrer utile mais discret, loyal sans zèle, un soldat des idées républicaines, mais capable de pragmatisme brutal. En d’autres termes : le successeur idéal pour une république qui ne voulait plus de débats.

Dès sa prise de pouvoir, Boyer ne cache pas ses intentions. Il ne cherche pas à réformer, il cherche à durer. La Constitution de 1816, écrite sous Pétion mais perfectionnée par lui, le nomme président à vie. Il ne la conteste pas. Au contraire, il s’en enveloppe comme d’une cuirasse. Le pouvoir n’est plus un mandat : c’est un sacerdoce ; et il s’en proclame l’unique interprète.

Ce tournant, c’est celui d’un homme qui a vu la République échouer trop de fois, se faire trahir par ses propres enfants, et qui croit qu’il peut en prolonger l’esprit en en étouffant la lettre. Boyer est alors convaincu que le désordre est l’ennemi principal d’Haïti, pas l’injustice. Alors, il centralise. Il uniformise. Il parle peu, mais légifère beaucoup. Il garde la presse sous étouffoir, encadre l’armée, et fait de la capitale le cerveau unique d’un État encore embryonnaire.

Et puis, il y a Marie-Madeleine Lachenais.

Là encore, l’Histoire ne sait pas trop quoi faire d’elle. Veuve de Pétion, conseillère officieuse devenue compagne officielle de Boyer, elle est de ces femmes que les manuels taisent mais dont les archives murmurent l’influence. À deux, ils incarnent une continuité. Un pouvoir qui ne change pas de visage, seulement de voix.

Mais Boyer ne gouverne pas un pays stable. Il hérite d’un Sud affaibli, d’un Nord monarchiste dirigé par Henri Christophe, et d’une population de cultivateurs plus attachés à la terre qu’à l’État. Son règne commence donc par une ambition : réunifier l’île. Ce sera sa première grande manœuvre de pouvoir ; et sa première grande illusion aussi.

Car s’il rêve d’unifier les Haïtiens, Boyer oublie que les Haïtiens eux-mêmes n’ont jamais vraiment été un seul peuple. Les divisions ne sont pas seulement géographiques. Elles sont sociales, raciales, historiques. Mais il avance quand même, avec cette foi presque militaire en l’ordre par la loi, en l’unité par la discipline. Et pendant un temps, il y parvient.

À ce moment de son règne, Boyer est un sphinx. Ni dictateur brutal ni président démocratique. Un homme de transition. Un homme qui croit que, face au chaos du passé, un État fort est une vertu, même s’il coûte la liberté.

Mais ce que Boyer n’a pas encore compris, c’est qu’un peuple qui n’a pas choisi son chef, même s’il le tolère, finit toujours par se lasser. Et que les chaînes, même dorées, finissent par peser.

L’île entière ou rien (l’utopie expansionniste)

L’histoire ne manque pas d’hommes qui ont voulu unifier des territoires morcelés au nom d’un idéal supérieur. Ce que Rome appelait l’ordre, Napoléon la grandeur, Boyer l’appellera la cohérence. Pour lui, Haïti ne pouvait survivre scindée en deux ; au Nord, un royaume noir monarchique déchu ; à l’Est, une colonie espagnole nostalgique d’un empire en ruine. Si la révolution avait un sens, elle devait embrasser toute l’île. Sinon, c’était un mensonge.

En 1820, Christophe est mort, sa monarchie s’est effondrée dans le silence d’un suicide. Boyer, plus stratège que conquérant, ne verse pas de sang pour annexer le Nord. Il avance doucement, comme une ombre. Il fait promettre l’ordre, la continuité, la paix. Et dans le fracas mou des ruines christophiennes, il s’installe ; président d’un Haïti unifié, du Cap au Cayes, du fleuve Artibonite aux plantations abandonnées de la Grand’Anse.

Mais Boyer ne s’arrête pas là. À l’Est, la partie espagnole de l’île (aujourd’hui République dominicaine) se cherche une voie. En novembre 1821, elle déclare son indépendance de l’Espagne. Mais c’est une indépendance orpheline, sans armée, sans institutions, sans vision claire. Certains rêvent d’un rattachement à la Grande Colombie de Bolívar, d’autres prônent la solitude, et quelques-uns (plus nombreux qu’on ne l’a longtemps dit) voient dans Haïti non pas un occupant, mais un rempart. Un État noir, libre, stable, prêt à garantir l’abolition de l’esclavage et la fin du joug impérial.

Boyer y voit une opportunité : consolider la Révolution, sanctuariser l’abolition sur toute l’île, éloigner la menace européenne d’un retour colonial. En février 1822, il entre à Saint-Domingue avec 10 000 hommes. Pas comme un conquérant ; comme un libérateur. Ou du moins, c’est ainsi qu’il le raconte. Car très vite, le langage du sauveur se mue en langage de l’administration. Les lois haïtiennes s’appliquent. La terre est redistribuée. Les biens de l’Église sont confisqués. L’espagnol, peu à peu, cède la place au créole. Et le drapeau haïtien flotte partout.

Mais ce rêve pan-insulaire a un coût. Il repose sur une illusion : celle que l’abolition suffit à bâtir une adhésion. Que la liberté partagée gomme les mémoires divergentes. Que les cicatrices de l’histoire coloniale, en se touchant, peuvent se refermer.

Or, à l’Est, l’Église a encore son pouvoir. Les élites blanches, leurs terres. Le ressentiment est latent. Et ce que Boyer n’a pas prévu, c’est que dans un monde post-esclavagiste, l’identité devient une ressource aussi politique que la terre ou le café. Les Dominicains ne veulent plus de la couronne espagnole. Mais cela ne veut pas dire qu’ils veulent le sceptre noir.

Pendant vingt-deux ans, Boyer tentera de tenir l’île unie. Vingt-deux ans de tension, de résistances sourdes, de révoltes matées, d’alliances fragiles. Mais déjà, l’utopie se fissure. Car même dans les empires noirs, l’occupation est un mot lourd. Et Boyer, malgré toute sa prudence, devient à son tour ce qu’il avait toujours juré de combattre : un pouvoir distant, imposé, perçu comme étranger.

La dette ou la mort (le prix du noir libre)

Il y a des victoires qui ressemblent à des trahisons. Le 17 avril 1825, après vingt-et-un ans d’indépendance, Haïti reçoit enfin ce que tout État libre attend : la reconnaissance officielle d’une puissance mondiale. Mais c’est une reconnaissance extorquée, délivrée par les canons braqués de quatorze navires français stationnés dans la rade de Port-au-Prince.

Le roi Charles X n’a pas envoyé une délégation diplomatique ; il a envoyé le baron de Mackau avec une ordonnance, une facture et une menace : la France reconnaîtra Haïti comme nation souveraine à une seule condition ; le paiement d’une indemnité de 150 millions de francs or, censée « dédommager » les anciens colons pour la perte de leurs plantations, de leurs terres… et de leurs esclaves.

Boyer sait ce que cette somme représente : l’hypothèque du futur d’un peuple tout entier. Mais il sait aussi ce que refuse pourrait signifier : une nouvelle guerre. L’île est épuisée, les caisses sont vides, et l’Europe n’attend qu’un prétexte pour réécrire le chapitre colonial. Il accepte. Il plie, mais ne rompt pas. Il négocie, réduit l’indemnité à 90 millions. C’est un geste d’homme d’État ; ou un sacrifice qu’on ne lui a jamais vraiment pardonné.

Pour payer cette rançon de la liberté, Boyer impose des taxes insoutenables, réactive le travail forcé, resserre son emprise sur les cultivateurs. Le peuple, qui avait vu en lui un libérateur silencieux, commence à le percevoir comme un percepteur impitoyable. Car c’est bien cela, au fond : Boyer devient le caissier de la dette coloniale, le gestionnaire d’une souffrance transformée en créance.

Et cette dette n’est pas seulement financière. Elle est morale, existentielle. C’est l’humiliation de devoir payer pour sa liberté. C’est l’absurdité d’indemniser ceux qui ont possédé des corps, des vies, des siècles d’humanité piétinée. Haïti devient le premier État noir à payer pour n’avoir plus d’esclaves. Ce n’est pas une métaphore : c’est une réalité documentée, chiffrée, brutale.

Boyer ne s’en remettra jamais. Il continue de gouverner, mais quelque chose s’est cassé. La confiance populaire. La légitimité morale. Son image dans l’imaginaire noir diasporique. Il voulait l’ordre, il aura la rancune. Il voulait la reconnaissance, il aura le ressentiment.

Pendant ce temps, la dette s’accumule, les intérêts étranglent les exportations, et le rêve haïtien devient un champ d’épines pour ses enfants. Ce n’est pas qu’Haïti ait échoué. C’est que le monde ne l’a jamais autorisée à réussir.

Le café et les chaînes (une réforme agraire en trompe-l’œil)

Quand Boyer regarde l’intérieur du pays, il ne voit pas un peuple de paysans, mais une économie en suspens. La terre, ce symbole de liberté arrachée, n’est toujours pas source de prospérité. Il y a du café, du cacao, des hectares fertiles ; mais trop de mains oisives, trop de désorganisation. Ou du moins, c’est ainsi qu’il le croit.

Alors, il décide de codifier l’agriculture comme on codifie un traité de paix. En 1826, il fait adopter un Code rural, calqué sur les textes napoléoniens, visant à forcer les cultivateurs à rester sur leurs terres, à travailler les plantations, à maintenir les routes. C’est l’État qui dicte désormais le rythme des saisons, l’ordre des récoltes, les mouvements des hommes.

Mais le paysan haïtien, lui, n’a pas oublié. Il se souvient que les chaînes ne se portaient pas toujours autour du cou, mais souvent autour des poignets, du ventre, de la mémoire. Il ne veut pas d’un nouvel esclavage, même masqué sous les habits de la République. Ce que Boyer appelle « organisation » ; les masses le vivent comme une trahison.

Et pourtant, les chiffres parlent d’essor. Le café haïtien inonde les ports de Liverpool, de Marseille, de Philadelphie. En 1824, près de la moitié du café consommé en France vient d’Haïti. L’agriculture explose. Mais elle n’enrichit pas le peuple. Les cultivateurs restent coincés dans un système de corvées et de prélèvements, sans véritable propriété, sans accès au crédit. La richesse s’exporte, les souffrances restent.

Dans ce contexte, Boyer tente une autre manœuvre audacieuse : il invite des milliers de Noirs américains à venir s’installer en Haïti. L’idée est noble ; un retour aux sources, une terre promise pour ceux que les États-Unis refusaient d’intégrer. En 1824, environ 6 000 Afro-Américains, majoritairement libres, traversent l’Atlantique vers Haïti. Certains viennent avec espoir, d’autres avec résignation.

Mais Haïti n’est pas prête. Ni économiquement, ni socialement. Boyer n’a ni les moyens ni l’infrastructure pour les accueillir. Très vite, la désillusion s’installe. Beaucoup repartent. Les rares qui restent s’adaptent, fondent des familles, importent leur langue, leur culture, leur méthode de culture ; mais sans jamais vraiment se fondre.

Ainsi, le café, fruit symbole de liberté cultivée, devient aussi celui de la tension. Car derrière l’odeur enivrante des grains torréfiés, il y a le silence des frustrations paysannes, les conspirations rurales, les révoltes qui grondent. Boyer, qui voulait redonner au pays sa colonne vertébrale économique, a sans le vouloir mis en place un système qui bride la paysannerie plutôt que de la libérer.

Encore une fois, son pouvoir s’est heurté à cette vérité brûlante : la liberté ne se régente pas depuis un palais. Elle pousse, parfois, dans le désordre, comme les mauvaises herbes sur les routes qu’il voulait trop droites.

Un homme seul (crépuscule d’un souverain isolé)

Le pouvoir, disait un écrivain haïtien, a ceci de cruel qu’il isole même dans la foule. À mesure que les années passent, Jean-Pierre Boyer ne règne plus ; il s’accroche. Ce qui fut autorité devient inertie, ce qui fut stabilité devient verrouillage. Le pays, lui, s’agite. Il réclame, murmure, puis crie.

En 1842, un tremblement de terre détruit une partie de la République. Mais ce ne sont pas seulement les murs qui s’effondrent. C’est la façade d’un régime. Boyer ne voit plus que des ennemis : dans les campagnes, dans les salons, parfois jusque dans ses propres rangs. Il envoie des espions, multiplie les interdictions, ferme l’université. La République qu’il avait rêvée se replie sur elle-même, épuisée, soupçonneuse, encroutée dans ses propres lois.

Pendant ce temps, à l’est, le ressentiment dominicain s’organise. La société secrète La Trinitaria, fondée par Juan Pablo Duarte et ses compagnons, tisse les premières mailles d’un nationalisme neuf, distinct, post-haïtien. Là-bas, on ne parle plus d’unification, mais de libération. Boyer n’entend pas ce grondement ; ou il le sous-estime. Il croit encore que les Dominicains sont fatigués, divisés, désorganisés. Il a tort.

Et dans le cœur même de l’État haïtien, une autre révolution germe. En mars 1843, un soulèvement parti du sud (mené par le général Charles Rivière Hérard) finit par encercler Port-au-Prince. Boyer comprend que cette fois, il n’y aura ni compromis, ni second souffle. Les soutiens de la veille sont devenus les conjurés du matin. Même ses généraux, naguère loyaux, se rangent derrière les insurgés.

Alors, dans un dernier éclat de lucidité, il abdique. Pas dans le tumulte, mais dans une lettre sèche, presque digne :

« En me soumettant à un exil volontaire, j’espère détruire tout prétexte d’une guerre civile causée par mon moyen. »

Pas de grand discours, pas de chute théâtrale. Juste un départ. Un adieu par fatigue, plus que par panique. Boyer quitte Port-au-Prince comme il avait gouverné : en silence, le regard ailleurs.

Il part pour la Jamaïque, avec sa compagne de toujours, Marie-Madeleine Lachenais. Elle meurt peu après. Et lui, le président à vie devenu fantôme, s’installe à Paris — ville des révolutions qu’il n’a jamais su importer sans les déformer.

Dans la capitale française, Boyer est un exilé parmi d’autres. Il suit les journaux haïtiens, écrit à Faustin Soulouque, espère un retour. Peut-être un titre. Un poste. Une réhabilitation. Mais il n’y aura rien. Juste une mort discrète, en 1850, au 11 rue de Castiglione. Il est enterré au Père-Lachaise, loin des plantations, loin des montagnes, loin de l’île qu’il a tant voulu façonner et qui, au bout du compte, ne l’a jamais pleinement adopté.

Boyer fut peut-être le plus haïtien des présidents, et pourtant, il est mort en étranger.

Boyer dans l’imaginaire postcolonial

Il y a quelque chose d’injuste, presque cruel, dans la manière dont l’Histoire a rangé Jean-Pierre Boyer dans ses arrière-salles. Ni statue majeure, ni mythe populaire, ni même figure de rejet total. Simplement oublié. Une parenthèse de vingt-cinq ans (le plus long règne de l’histoire haïtienne) réduit à une ligne administrative dans les manuels, à une gêne discrète dans les cérémonies officielles.

Et pourtant, il est partout.

Dans le Code rural, toujours débattu.

Dans les frontières d’Haïti, toujours disputées.

Dans la dette que le pays a fini par rembourser jusqu’au XXe siècle ; comme un tribut à la culpabilité du monde.

Dans la mémoire dominicaine aussi, où son nom rime plus souvent avec occupation qu’avec libération.

Jean-Pierre Boyer n’a pas échoué parce qu’il était faible. Il a échoué parce que la tâche était impossible. On lui a demandé de gouverner un pays né dans les cendres, sans alliés, avec une population divisée, des élites méfiantes, une économie détruite et une Europe menaçante aux portes. Il a tenté de tenir. Il a cru qu’en codifiant l’ordre, il stabiliserait la liberté. Il a cru qu’en payant la France, il achèterait la paix. Il a cru qu’en imposant l’unité, il cimenterait l’histoire. Mais rien de tout cela n’a vraiment tenu.

Et c’est peut-être là que réside sa tragédie : il fut un homme de compromis dans une époque qui n’offrait que des extrêmes. Il n’avait ni la splendeur de Dessalines, ni le charisme mystique de Louverture, ni la finesse tactique d’un Simón Bolívar. Mais il avait une obsession : faire durer la République. Une République étroite, autoritaire, mais noire. Et pour cela, il a tout sacrifié ; y compris le soutien de ceux qu’il gouvernait.

Aujourd’hui, alors qu’Haïti tente encore de sortir de ses impasses structurelles, que l’ombre de la dette coloniale continue de peser comme une malédiction, le silence autour de Boyer dit quelque chose. Non pas qu’il n’ait rien apporté ; mais que ce qu’il a tenté de bâtir est trop inconfortable pour les mythes nationaux. Ni martyr, ni sauveur. Juste un homme, un président noir, confronté à un monde qui ne voulait pas croire qu’un État noir pouvait être libre sans être puni.

Peut-être est-ce cela, en fin de compte, l’héritage de Boyer : un avertissement voilé, un chapitre complexe, un miroir brisé où l’on devine encore, entre les éclats, les visages d’un futur jamais complètement réalisé.

Sources

- « Jean‑Pierre Boyer », Encyclopædia Britannica, consulté le 5 juillet 2025.

- Haïti : copy of the Code Rural of That Island, 6 mai 1826

- Code rural (1826)

- Samuel Hazard, Santo Domingo: Past and Present, with a glance at Hayti, Harper & Brothers, 1873 — page 164 pour le conflit des mulâtres et expédition Leclerc.