Depuis leur apparition sur la scène new-yorkaise à la fin des années 1990, Dead Prez s’est imposé comme l’un des duos les plus intransigeants du hip-hop américain. Leur œuvre, profondément politique, s’inscrit dans l’héritage des mouvements révolutionnaires noirs des années 1960 et 1970. Vingt-cinq ans après la sortie de Let’s Get Free, leur retour sur scène (notamment à Paris) constitue un événement rare. Nofi propose une plongée exhaustive dans leur histoire, leur pensée et leur influence durable sur la culture hip-hop mondiale.

Comment un duo new-yorkais a façonné l’histoire du hip-hop conscient

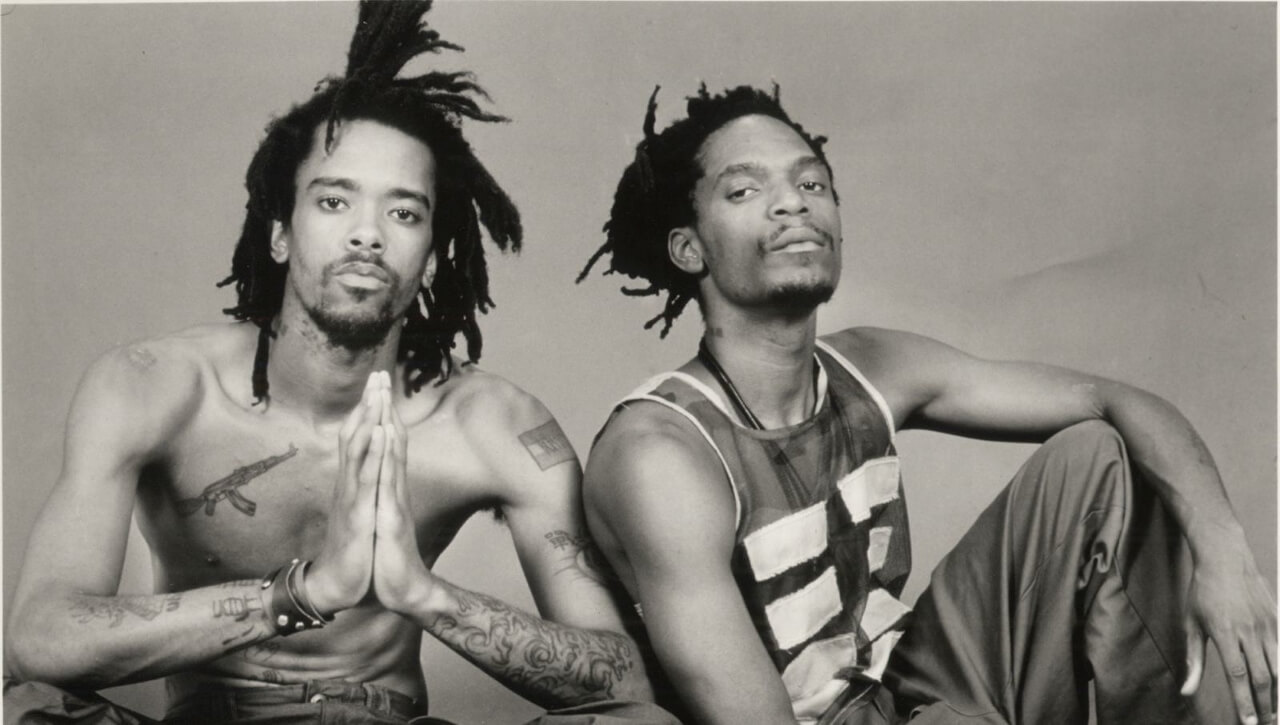

L’histoire de Dead Prez commence loin des grands centres du hip-hop américain. Ni dans le Bronx, ni à Compton, ni à Atlanta. Elle prend racine en Floride, à Tallahassee, sur le campus de la Florida A&M University (FAMU). C’est là, en 1993, que M-1 et stic.man se rencontrent, unis par une double passion : la musique et une conscience politique déjà affirmée.

Leur amitié naît dans un environnement universitaire historiquement lié à la formation des élites afro-américaines. Les universités historiquement noires (HBCU) ont souvent été le terreau de mouvements intellectuels contestataires. FAMU n’échappe pas à cette règle : c’est un lieu où se croisent débats militants, organisations étudiantes et héritages politiques variés.

Ce contexte est décisif. M-1 et stic.man ne se contentent pas de créer un duo musical : ils forment un binôme idéologique. Leurs lectures, leurs discussions et leurs expériences respectives vont structurer la colonne vertébrale de leur futur projet artistique.

Durant cette période, M-1 s’engage trois ans dans l’International People’s Democratic Uhuru Movement, un mouvement centré sur les luttes afro-descendantes.

Stic.man, resté en Floride, poursuit la construction de sa pensée politique, notamment autour des questions de santé, d’autonomie et de discipline personnelle.

La période fondatrice est donc idéologique avant d’être musicale. Dead Prez n’est pas un projet artistique né d’un studio : c’est l’expression culturelle d’une formation politique. Lorsque les deux amis rejoignent New York à la fin des années 1990, ce bagage militant est déjà solidement constitué ; un cas rare dans l’histoire du rap américain.

En 1996, le duo arrive dans un New York traversé par de profondes contradictions : explosion du rap commercial, tensions sociales post-ère Giuliani, montée d’un hip-hop sophistiqué mais de plus en plus dépolitisé. C’est dans ce paysage que Dead Prez se distingue.

Repérés par Lord Jamar du groupe Brand Nubian, ils signent chez Loud Records, un label qui héberge déjà des artistes engagés comme Mobb Deep, Big Pun ou Wu-Tang Clan. Loud n’est pourtant pas un bastion militant. Cette signature est donc paradoxale : un duo anti-corporatiste entre dans une maison de disques qui incarne (comme toutes les autres) la logique de l’industrie.

Ce paradoxe deviendra l’un des marqueurs de Dead Prez : critiquer l’industrie depuis l’intérieur pour toucher le plus grand nombre. Avec une stratégie simple : utiliser la visibilité offerte par Loud ; refuser toute dilution idéologique ; imposer une esthétique militante radicale. Ils y parviennent dès leur premier projet.

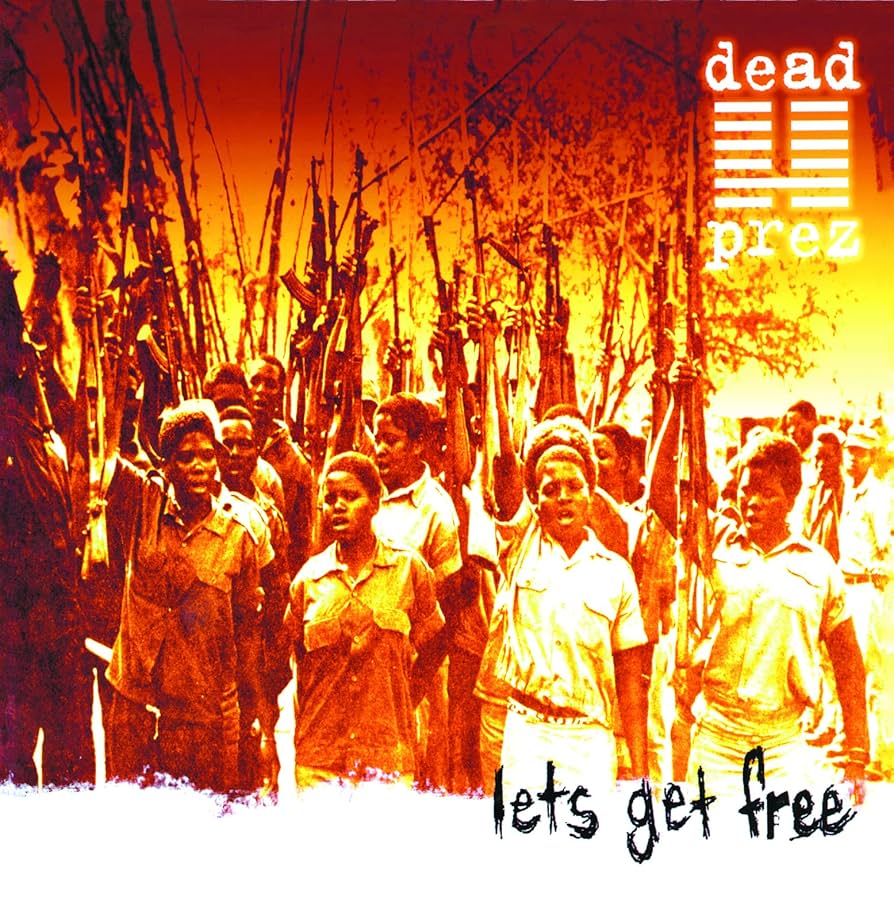

2000 : Let’s Get Free, l’album manifeste

Sorti en 2000, Let’s Get Free est une rupture dans l’histoire du hip-hop. Là où d’autres abordent la politique par touches, Dead Prez en fait la matière première de l’album. L’œuvre repose sur quatre piliers : Le duo aborde l’éducation, l’auto-défense, la justice sociale, le racisme institutionnel, la santé, l’alimentation, et l’autonomie financière. Rien n’est édulcoré.

L’album intègre des interventions de l’activiste Omali Yeshitela, donnant une dimension de séminaire politique à l’œuvre. Dans « Hip-Hop », Dead Prez dénonce l’emprise des majors et la transformation du rap en produit consumériste.

Le succès du titre est pourtant immense : il devient la musique d’entrée de Dave Chappelle dans son émission sur Comedy Central. Ce paradoxe dit tout : Dead Prez critique l’industrie dans un morceau… que l’industrie va massivement diffuser.

Le morceau « Animal in Man » est une relecture de Animal Farm de George Orwell ; un exercice littéraire rare dans le rap mainstream. La critique salue l’album comme un classique du hip-hop conscient. Il n’atteint pas des chiffres de ventes comparables à ceux d’Eminem ou DMX, mais devient une référence pour les amateurs de rap militant.

La force de Let’s Get Free réside dans sa cohérence : il ne contient aucun morceau « commercial ». Il s’impose comme l’un des rares albums où la forme musicale est entièrement au service d’un programme politique.

2000–2006 : une influence qui dépasse la musique

Après Let’s Get Free, Dead Prez multiplie apparitions et collaborations.

– 1997 : « The Game of Life (Score) » pour Soul in the Hole

– 1998 : « D.O.P.E. » pour Slam

– 2003 : « Hell Yeah » dans 2 Fast 2 Furious

Ces participations permettent au duo de toucher des publics variés, sans altérer leur ligne directrice.

Deux groupes militants réunis pour un appel commun : « Get Up ».

Cette collaboration conforte Dead Prez dans la constellation du rap contestataire.

Dead Prez reprend « Shuffering and Shmiling » avec Talib Kweli, Bilal et Jorge Ben.

Un moment clé dans leur inscription dans la diaspora culturelle noire mondiale.

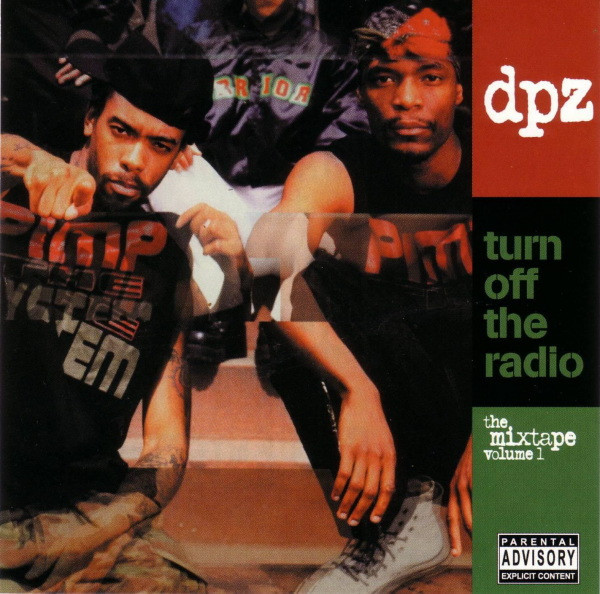

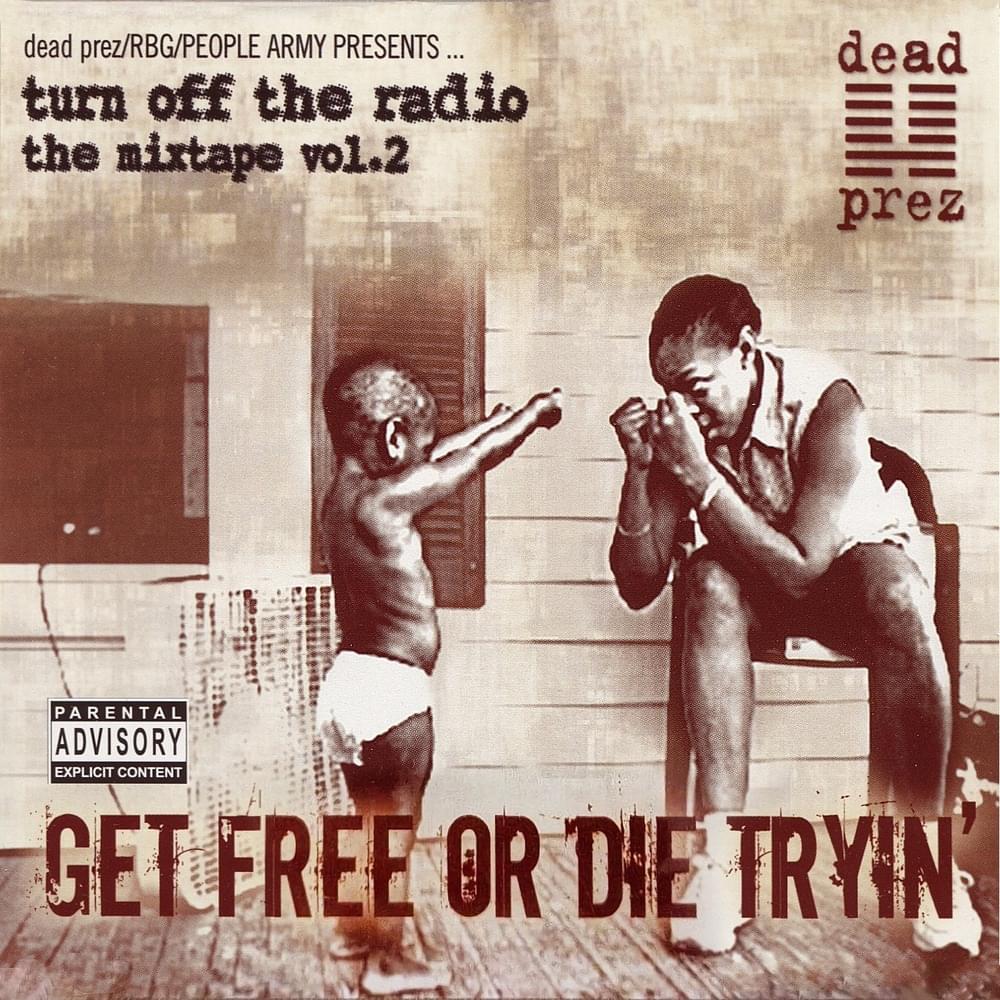

Entre 2002 et 2010, Dead Prez publie une série de mixtapes indépendantes qui deviennent des objets cultes. Elles synthétisent leur critique de l’industrie et développent des thématiques sociales quotidiennes.

Diffusé sur Starz InBlack, il propose une analyse de l’éducation, de l’entrepreneuriat et du militantisme noir. Il inclut Fred Hampton Jr., Davey D, Kamel Bell. Starz explique son choix par cette phrase :

« We recognized in dead prez a message that deserves to be heard. »

Ce documentaire devient un tournant dans la reconnaissance intellectuelle du duo.

Dead Prez a toujours envisagé le hip-hop comme : un outil d’éducation, un vecteur d’organisation et un espace de narration pour les communautés afro-descendantes.

Dans une époque dominée par le divertissement, Dead Prez réintroduit rigueur, discours et réflexion. L’œuvre du duo circule en Afrique, en Amérique latine et en Europe. La France occupe une place importante dans cette réception grâce à son histoire du rap engagé.

Le duo utilise l’hexagramme n°7 du I Ching (« L’Armée »). Un symbole d’ordre, de discipline et d’organisation collective.

Un retour chargé d’histoire

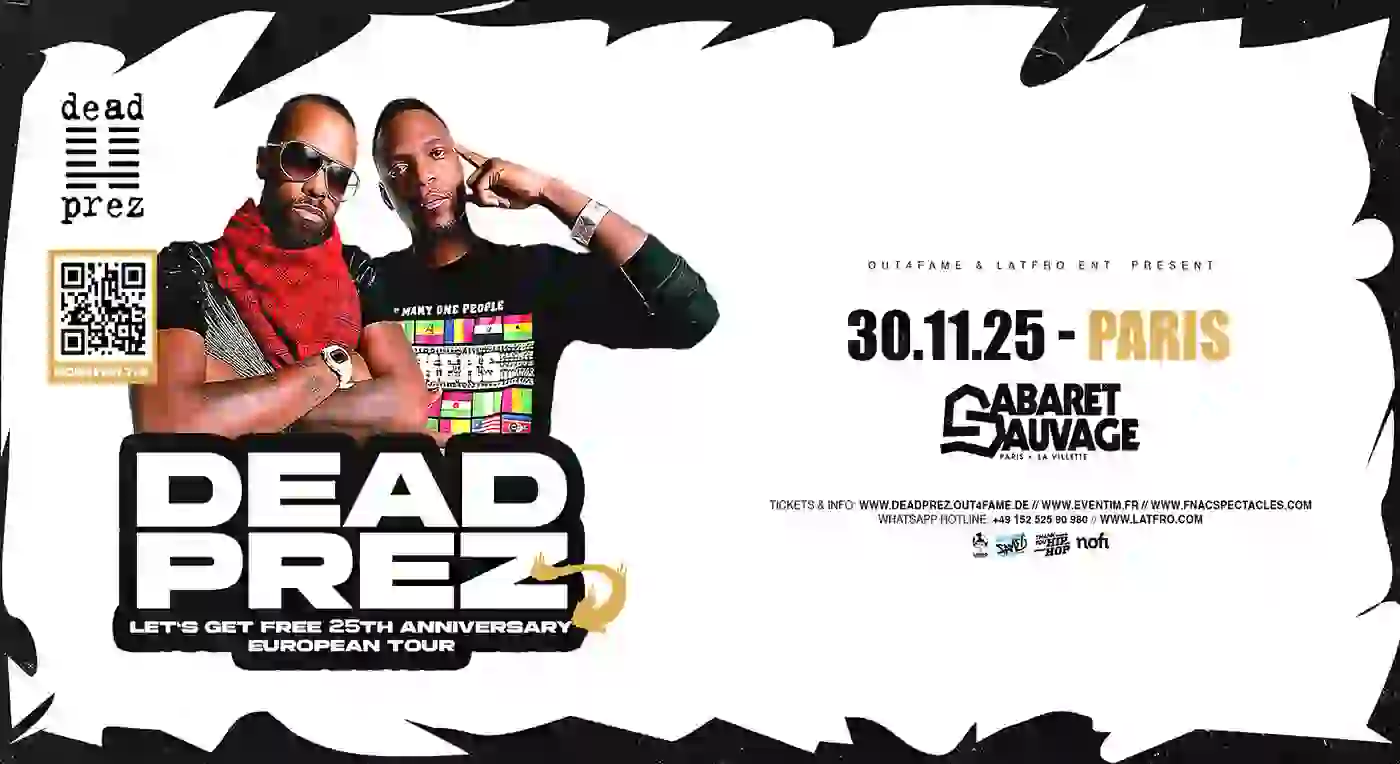

Le concert du 30 novembre 2025 au Cabaret Sauvage (Paris) arrive à un moment symbolique : les 25 ans de Let’s Get Free.

Pourquoi Paris ?

Parce que la capitale est depuis longtemps un carrefour des cultures noires diasporiques.

Parce que la scène française (d’Assassin à La Rumeur) a toujours entretenu un dialogue avec le rap politique américain. Le Cabaret Sauvage, lieu emblématique de la culture nomade et alternative, offre un cadre parfaitement cohérent avec l’esthétique Dead Prez : un espace né en marge, devenu central.

L’écho durable d’une révolte musicale

Dead Prez a fait plus que produire des albums : ils ont créé un corpus politique.

Chaque morceau, chaque intervention, chaque collaboration témoigne d’une volonté de rendre au hip-hop sa fonction première : être une voix pour ceux qu’on n’entend pas.

Leur retour en 2025 ne relève pas de la nostalgie : c’est la réactivation d’un discours dont l’actualité est, malheureusement, toujours brûlante.

En retraçant leur histoire, on ne raconte pas seulement la trajectoire d’un duo. On raconte l’évolution de tout un pan du hip-hop : celui qui refuse de se contenter de divertir, et qui choisit d’éduquer, d’organiser, de libérer.