Comment quatorze puissances redessinèrent un continent et préparèrent un siècle de fractures

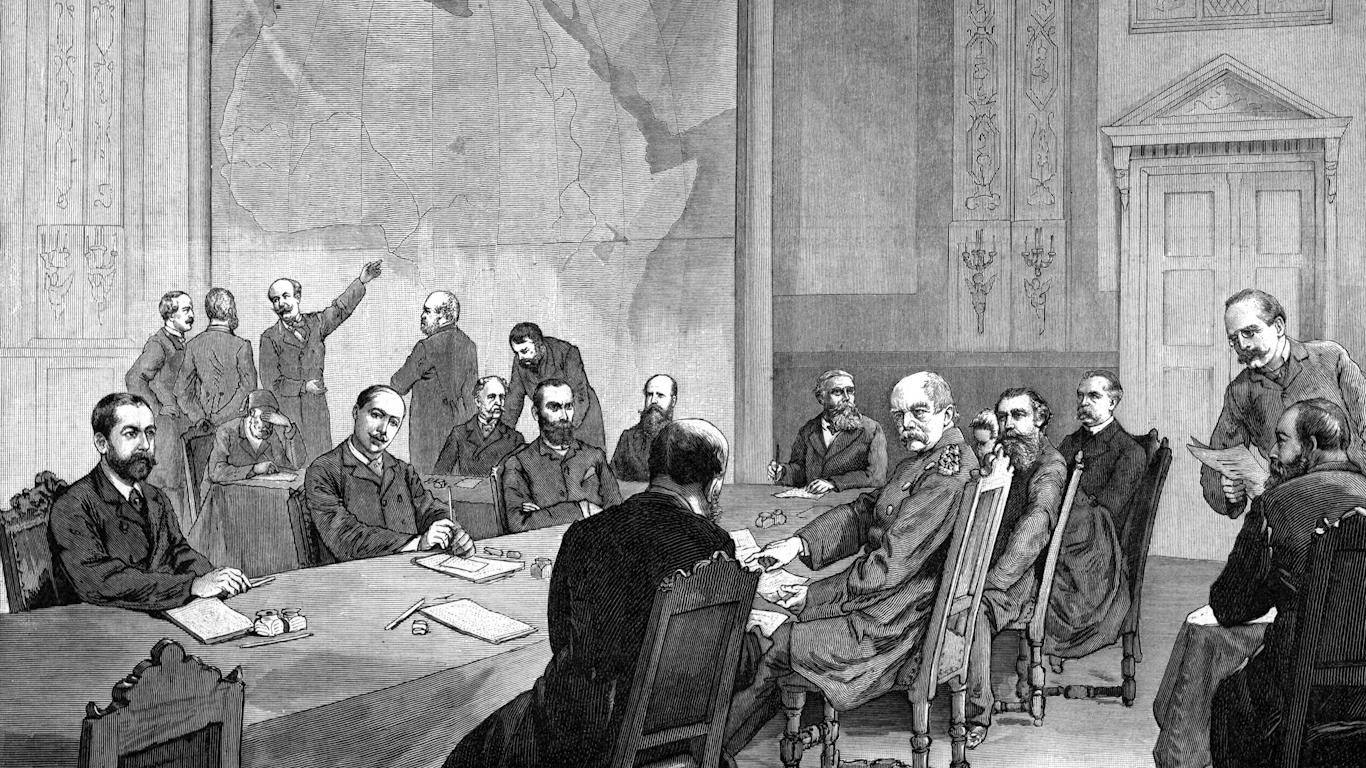

Entre novembre 1884 et février 1885, la Conférence de Berlin réunit quatorze puissances européennes pour définir les règles de la conquête africaine. Aucun souverain du continent n’y est convié. Derrière les formules diplomatiques, cet accord international entérine l’occupation militaire, l’ouverture forcée des fleuves et la mise en place d’un ordre colonial destiné à servir les intérêts économiques et stratégiques de l’Europe. Ce moment, souvent résumé comme un simple « partage », constitue en réalité l’un des tournants majeurs de l’histoire africaine moderne, dont les frontières, les crises et les héritages politiques portent encore aujourd’hui la marque.

La Conférence de Berlin, un partage qui n’en était pas un

Lorsque s’ouvre la Conférence de Berlin en novembre 1884, le continent européen vit une période de tensions inaccoutumées. Les nations industrielles, lancées dans une accélération économique sans précédent, cherchent à sécuriser des approvisionnements en matières premières, à ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux et à affermir leur puissance géopolitique. L’Afrique, jusque-là seulement effleurée par les comptoirs côtiers et par quelques expéditions d’explorateurs, devient soudain un enjeu central, moins pour ce qu’elle représente en elle-même que pour ce qu’elle peut offrir dans le jeu concurrentiel des empires.

L’invitation venue de Berlin répond d’abord à une nécessité diplomatique. Depuis plusieurs années, les puissances européennes s’observent, s’affrontent par procuration et explorent les côtes africaines dans un climat où l’expansion commerciale se mêle à des rivalités stratégiques. Le Royaume-Uni s’inquiète des avancées françaises sur les rives du Congo, la France redoute la montée en puissance d’une Allemagne fraîchement unifiée et déjà agressive en Afrique de l’Est, tandis que le Portugal tente de faire reconnaître ses prétentions anciennes à relier l’Angola au Mozambique.

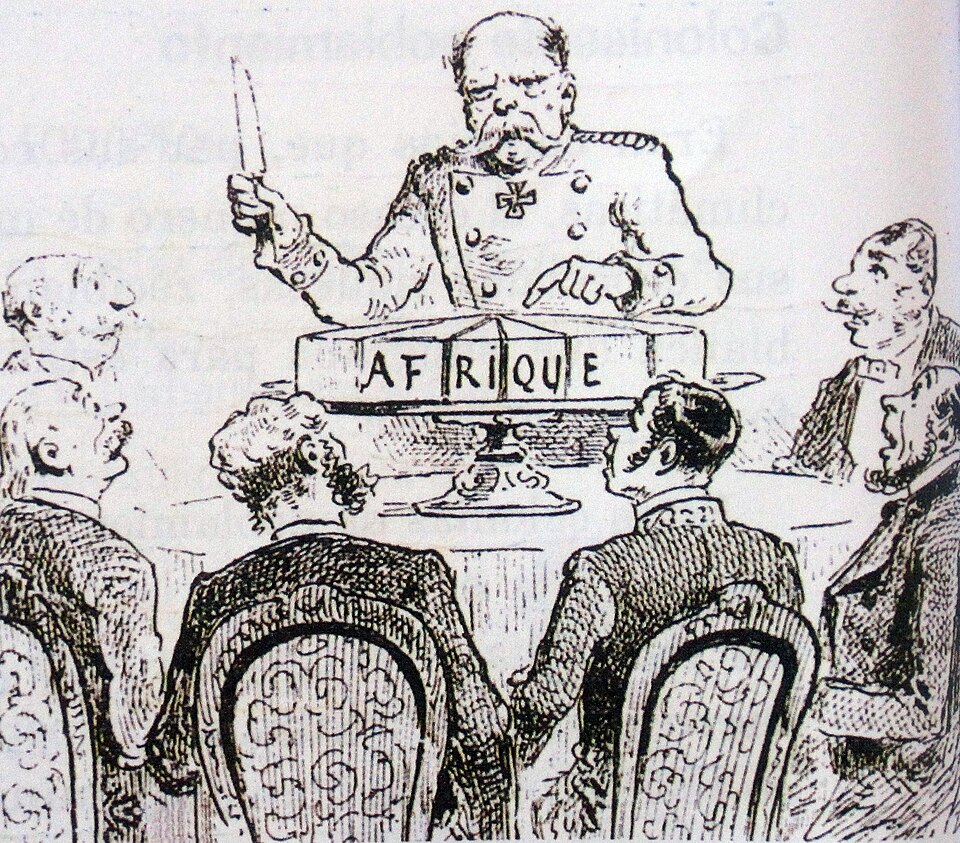

L’équilibre européen apparaît fragile. Toute conquête coloniale risque de se transformer en conflit ouvert sur le continent même. Le chancelier Otto von Bismarck, qui n’a pourtant jamais été un partisan convaincu de la colonisation, comprend qu’il doit encadrer ces ambitions contradictoires pour éviter une guerre de grande ampleur. Dès lors, Berlin devient le théâtre d’un réarrangement diplomatique où chaque acteur poursuit ses propres intérêts, sans que jamais ne soit envisagée la participation d’un représentant africain.

Ce silence imposé aux souverainetés africaines est l’un des traits les plus saisissants de cette conférence. Autour de la table se trouvent quatorze délégations venues d’Europe et des États-Unis. On y discute de fleuves dont aucun des diplomates n’a arpenté les rives, de royaumes qu’ils ne connaissent que par les récits d’explorateurs, de frontières qu’ils s’apprêtent à tracer à huis clos, sans tenir compte ni des cultures, ni des langues, ni des structures politiques autochtones. L’Afrique est présente comme objet, jamais comme sujet. Cette absence volontaire jette une lumière crue sur ce qui est en train de se jouer : non pas un accord multilatéral de coexistence pacifique, mais l’élaboration méthodique d’un ordre colonial mondial.

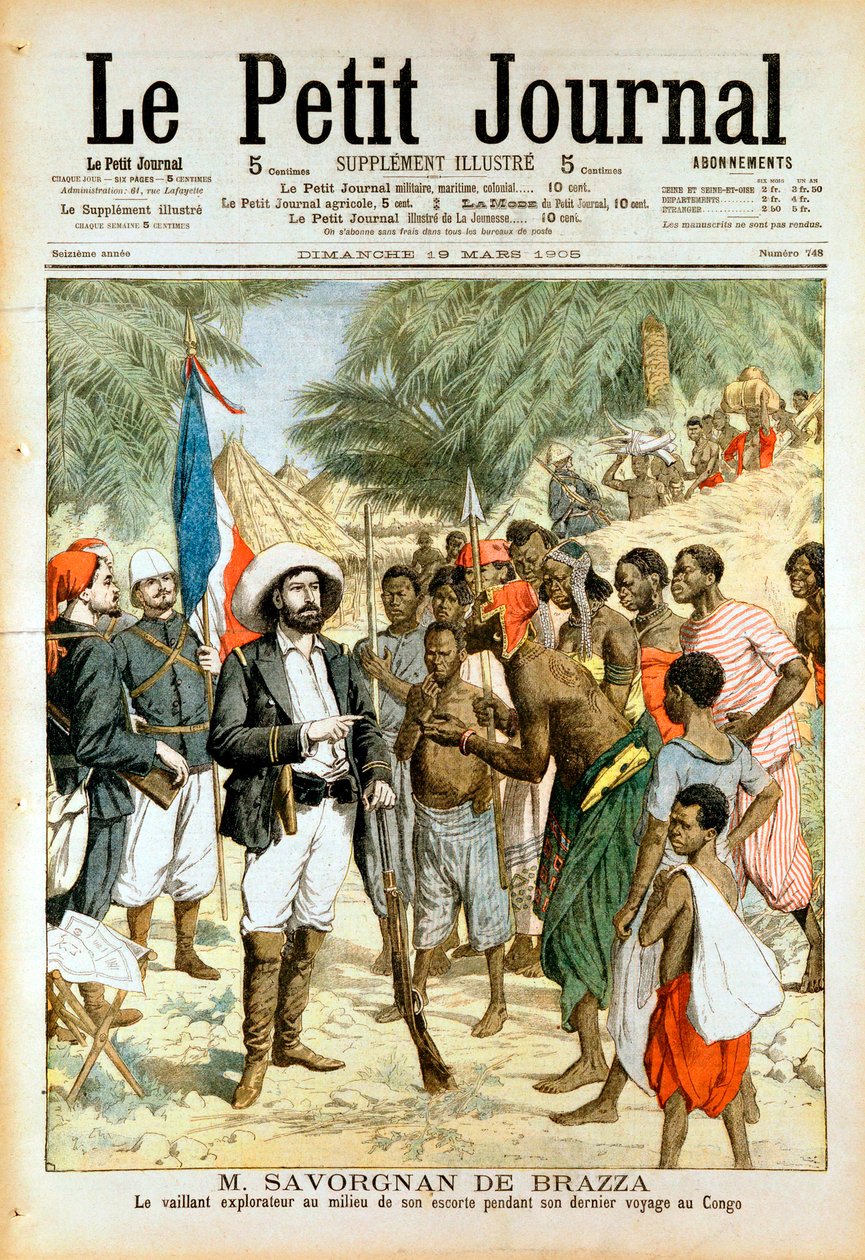

À cette époque, l’activité frénétique du roi Léopold II contribue largement à l’instabilité. Désireux d’obtenir un territoire africain qu’il pourrait administrer directement, il mobilise des sociétés à façade humanitaire (l’Association Internationale Africaine puis l’Association Internationale du Congo) pour légitimer ses ambitions personnelles. Henry Morton Stanley, revenu de longues explorations le long du fleuve Congo, signe à la chaîne des traités dont la valeur juridique reste discutable mais qui servent de base à des revendications territoriales. De l’autre côté du fleuve, Pierre Savorgnan de Brazza étend les intérêts français. La région du Congo devient rapidement un champ de concurrence où les grandes puissances risquent de se heurter directement. Berlin est convoqué pour éviter ce risque.

Lorsque les travaux commencent, Bismarck joue le rôle du médiateur prudent. Il ordonne les séances, fixe le rythme des discussions et définit un ensemble de règles censées prévenir les conflits futurs. L’enjeu prioritaire porte sur la navigation des fleuves Congo et Niger, considérés comme des artères stratégiques permettant l’accès à l’intérieur du continent. Les Britanniques souhaitent garantir la liberté de circulation pour éviter que la France ou la Belgique n’en prennent le contrôle exclusif. Les Français, eux, tiennent à sécuriser les zones d’influence acquises grâce aux expéditions de Brazza. Les Portugais, forts de leurs prétentions historiques, souhaitent que leurs frontières coloniales soient reconnues. Chacun avance ses positions dans une atmosphère qui combine diplomatie classique et arrière-pensées impériales.

De ces débats naît l’un des éléments les plus décisifs de l’Acte général : le principe d’occupation effective. Jusqu’alors, la simple découverte ou la signature d’un traité suffisait, dans l’esprit européen, à revendiquer un territoire. Désormais, un État ne peut s’en déclarer maître que s’il y établit une administration réelle, composée de postes, de garnisons et de structures stables. En d’autres termes, il faut occuper pour posséder. Cette règle, mise en place au nom de la « clarté juridique », porte en elle l’accélération de l’impérialisme.

Dès la clôture de la conférence, les puissances se précipitent pour matérialiser leur présence, ce qui provoque une ruée brutale sur l’ensemble du continent. L’Afrique, qui ne connaissait jusque-là que des influences périphériques, devient en quelques années un espace saturé de postes militaires, de missions religieuses, de compagnies concessionnaires et de prétentions administratives.

Un autre élément de l’Acte général retient l’attention : l’internationalisation du bassin du Congo. Officiellement, cette clause vise à garantir la liberté du commerce et la neutralité de la région. En réalité, elle permet à Léopold II d’obtenir la reconnaissance de l’Association Internationale du Congo comme puissance souveraine. Ainsi naît l’État Indépendant du Congo, territoire immense dirigé non par un pays mais par un monarque et administré selon des pratiques qui deviendront tristement célèbres. Le Congo offre alors un exemple extrême de la logique que Berlin vient de légitimer : l’exploitation économique intégrale d’un espace au profit d’intérêts extérieurs.

Dans les décennies qui suivent, la situation évolue avec une rapidité stupéfiante. En 1870, les Européens ne contrôlent qu’une fraction du continent. En 1902, plus de quatre-vingt-dix pour cent de l’Afrique est sous domination européenne. Les grandes puissances avancent leurs frontières au gré des expéditions, des conflits locaux et des arbitrages diplomatiques. De nombreux États africains (royaumes sahéliens, califats, chefferies swahilies, empires d’Afrique australe ou centrale) sont conquis, annexés ou démantelés en un laps de temps très court. Les frontières qui se dessinent alors, souvent tracées à la règle sur des cartes, deviennent celles que les États africains héritent lors des indépendances.

Ces lignes droites, dessinées sans connaissance des peuples concernés, forment l’un des legs les plus durables de Berlin. Elles ne tiennent aucun compte des structures politiques anciennes, ni des langues, ni des routes commerciales locales. Elles fragmentent certaines populations, en regroupent d’autres qui n’ont jamais partagé d’espace politique commun. La géographie contemporaine de l’Afrique, avec ses États multiethniques et ses tensions frontalières, porte encore les marques visibles de ces décisions prises à Berlin.

Au plan économique, la Conférence de Berlin inaugure un modèle colonial centré sur l’extraction. Chaque puissance instaure un système administratif destiné à organiser le prélèvement de ressources destinées aux métropoles. Les compagnies privées jouent un rôle essentiel, dotées de pouvoirs quasi étatiques dans certaines régions. Dans les colonies françaises comme britanniques, les taxes de capitation, le travail forcé et la modification des systèmes agraires bouleversent les économies locales. Les sociétés africaines, insérées malgré elles dans un marché mondial régi par les besoins industriels de l’Europe, se retrouvent réorientées vers des productions d’exportation qui ne leur profitent que rarement.

La question des résistances est tout aussi centrale. Loin d’être un continent passif, l’Afrique connaît une série de réactions violentes ou organisées contre l’avancée coloniale. Les résistances zouloues, les soulèvements d’Afrique de l’Est, les révoltes sahéliennes, les guerres d’Éthiopie et les insurrections en Afrique centrale jalonnent la période. La réponse européenne est souvent brutale, comme en Namibie lors des guerres contre les Herero et les Nama, ou dans les campagnes françaises d’Afrique de l’Ouest. Ces conflits locaux, que l’on pourrait croire marginaux à l’échelle impériale, constituent pourtant l’une des conséquences directes des principes adoptés en 1885 : occuper un territoire entraîne mécaniquement l’affrontement avec ses habitants.

L’héritage de Berlin ne se limite pas aux frontières ou aux structures administratives. Il marque durablement les mémoires, les identités nationales et les récits historiques du continent africain. La conférence cristallise l’instant où l’Afrique est intégrée de force dans une logique géopolitique mondiale définie ailleurs. Elle structure les discours coloniaux, les résistances intellectuelles, les révolutions politiques et les mouvements anticoloniaux du XXᵉ siècle. Elle éclaire aussi des fractures contemporaines : conflits frontaliers, tensions ethniques, États fragilisés par des économies extractives, déséquilibres hérités de systèmes imposés de l’extérieur.

Comprendre la Conférence de Berlin, c’est comprendre bien plus qu’un moment diplomatique. C’est saisir un basculement décisif du XIXᵉ siècle, lorsque l’Europe, animée par ses rivalités internes et ses besoins économiques, redessine un continent entier en fonction de ses intérêts propres. L’Afrique entre alors dans une ère où ses trajectoires politiques, économiques et sociales se trouvent profondément modifiées. Ce basculement, opéré en quelques mois dans les salons diplomatiques de Berlin, continue de projeter ses effets jusque dans les réalités les plus contemporaines. En ce sens, Berlin n’est pas une simple date dans les manuels d’histoire ; c’est un événement fondateur, une matrice, un prisme indispensable pour comprendre l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui.

Notes et références

- Acte général de la conférence de Berlin, 26 February 1885.

- Pakenham, Thomas, The Scramble for Africa: White Man’s Conquest of the Dark Continent 1876–1912, Random House, 1991.

- Hochschild, Adam, King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa, Houghton Mifflin, 1998.

- Boahen, A. Adu (dir.), General History of Africa, Vol. VII: Africa Under Colonial Domination 1880–1935, UNESCO, 1985.

- Coquery-Vidrovitch, Catherine, Afrique noire : Permanences et ruptures, Payot, 1992.

- Flint, John E., & Wrigley, C. C., The Cambridge History of Africa, Volume 5: From c.1790 to c.1870, Cambridge University Press, 1976.

- Suret-Canale, Jean, Afrique Noire Occidentale et Centrale : Des origines à 1800, Éditions Sociales, 1962.

- Gann, Lewis H. & Duignan, Peter, The Rulers of Belgian Africa 1884–1914, Princeton University Press, 1979.