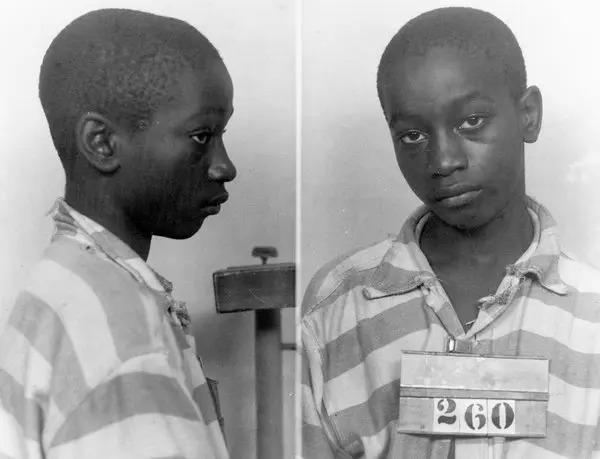

Le 16 juin 1944, George Stinney Jr., 14 ans, est exécuté sur une chaise électrique en Caroline du Sud. Petit, noir, sans défense. Coupable désigné, victime oubliée. Retour sur l’un des pires crimes judiciaires du XXe siècle américain.

George Stinney Jr., 14 ans, exécuté à tort. Et trop tôt.

Le 16 juin 1944, en Caroline du Sud, un garçon noir de quatorze ans est conduit à la chaise électrique. Il mesure un mètre cinquante-cinq, pèse à peine quarante-cinq kilos. On lui glisse une Bible sur les genoux pour qu’il atteigne les électrodes. Son nom est George Junius Stinney Jr. Son crime : avoir été vu, un jour de printemps, avec deux fillettes blanches retrouvées mortes. Son procès a duré deux heures. Le jury (douze hommes blancs) a délibéré dix minutes. Il n’a jamais eu droit à un appel.

Ce n’est pas seulement l’histoire d’un meurtre judiciaire. C’est l’histoire d’un système (celui des États-Unis ségrégués) où la peau noire suffisait à remplacer toute preuve. Où l’enfance n’offrait aucun sursis. Où l’erreur judiciaire n’avait pas de retour possible.

Soixante-dix ans plus tard, George Stinney sera blanchi. Mais à quoi bon laver un nom quand le corps a été brûlé par l’État ?

Voici ce que raconte une date. Et ce qu’elle continue de faire peser sur la justice américaine.

Un enfant noir dans l’Amérique ségréguée

Il n’y a pas besoin de carte pour comprendre Alcolu, Caroline du Sud. Il suffit de suivre la voie ferrée. D’un côté, les maisons blanches, la poste, l’école, l’église aux clochers clairs. De l’autre, les cabanes noires, la poussière rouge, la scierie qui donne du travail sans salaire juste. Entre les deux, un chemin de fer. Et un mur invisible qu’on appelle ségrégation.

En 1944, Alcolu est un de ces petits bourgs du Sud profond où le racisme n’a rien d’exceptionnel. Il est la règle. L’ordre. Le paysage. Les familles noires y vivent de peu, coincées entre pauvreté rurale et hiérarchie raciale. Les pères coupent du bois, les mères nettoient les maisons, les enfants grandissent entre école séparée et silence imposé.

C’est dans cet univers que grandit George Junius Stinney Jr., au milieu de ses frères et sœurs. Il va à l’école pour Noirs, aime le vélo, les livres, les ruisseaux. Il est trop jeune pour avoir des ennemis, trop noir pour ne pas être suspect.

Le 23 mars 1944, deux fillettes blanches, Betty June Binnicker (11 ans) et Mary Emma Thames (7 ans), partent à vélo cueillir des fleurs. Elles passent devant la maison des Stinney, demandent si quelqu’un sait où trouver des marguerites. George et sa sœur Aimé leur répondent poliment.

Ce sera la dernière fois qu’on les verra en vie.

Le lendemain, leurs corps sont retrouvés, abandonnés dans un fossé, crânes fracassés à coups de métal. Il n’y a pas d’empreintes, pas de témoin, pas de mobile. Mais il y a George. Il est Noir, il est jeune, et il leur a parlé.

Il devient immédiatement le principal (et unique) suspect.

À quatorze ans, George Stinney ne sait pas encore que dans cette Amérique-là, être vu, c’est déjà être condamné. Il ne sait pas que sa taille ne l’épargnera pas. Il ne sait pas qu’on le privera d’avocat, de recours, et finalement… d’avenir.

Une justice sans procès (l’accusation instantanée)

Le 24 mars 1944, la police frappe à la porte des Stinney. George est arrêté sans explication, sans mandat, sans témoin. Il est emmené à la prison du comté. Il ne reverra plus sa famille avant l’exécution. Sa sœur Aimé, la dernière à l’avoir vu libre, ne pourra jamais témoigner.

À peine arrivé, l’interrogatoire commence. Quatorze ans, seul face à des policiers adultes. Pas d’avocat. Pas de parent. Pas de témoin. L’interrogatoire n’est pas enregistré, le procès-verbal est inexistant. Seule trace : un “aveu” (jamais rendu public) dans lequel George aurait “avoué” le double meurtre. On ne saura jamais s’il a parlé, ou seulement pleuré. Mais pour la justice locale, c’est suffisant. L’affaire est classée avant même d’être instruite.

En 1944, en Caroline du Sud, un garçon noir qui dit “je ne l’ai pas fait” pèse moins qu’un soupçon blanc. L’État ne cherche pas la vérité. Il cherche un coupable à montrer.

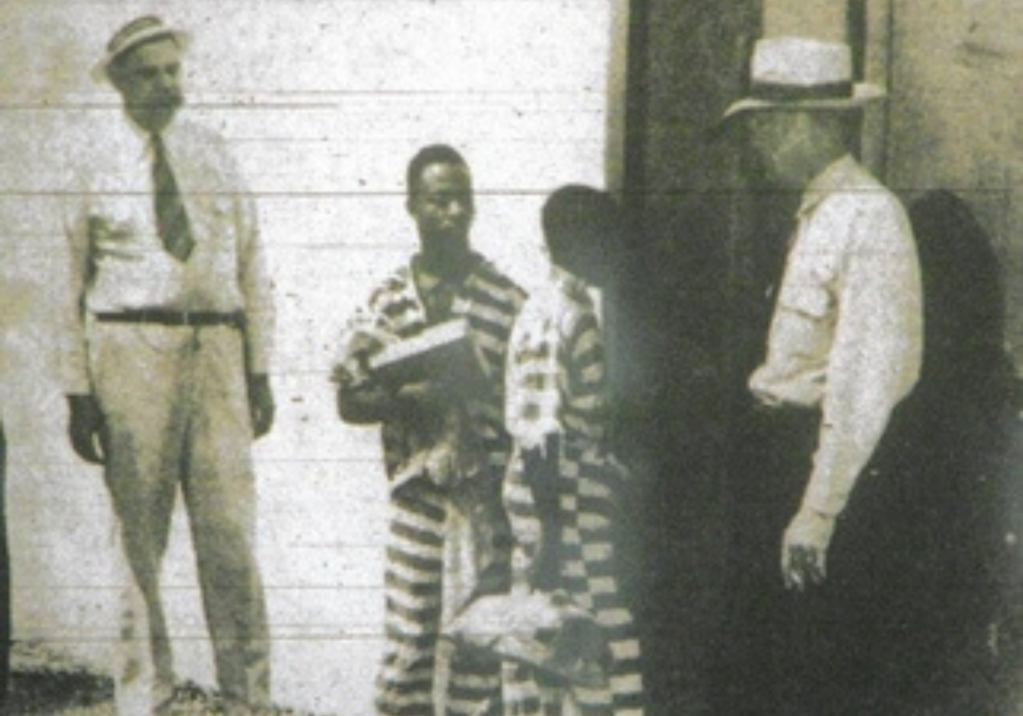

Le 24 avril 1944, George Stinney Jr. est conduit au tribunal du comté de Clarendon. La salle est pleine, mais aucune famille noire n’y entre. Le jury est composé de douze hommes blancs. L’avocat commis d’office (un homme local, jamais formé à la défense pénale) ne cite aucun témoin, ne soulève aucune objection, ne questionne aucun point. George ne parle presque pas.

La défense ne demande même pas de reporter l’affaire. Elle ne demande pas non plus d’appel. Elle ne demande rien.

Le procès dure moins d’une après-midi. Le jury délibère dix minutes. George est reconnu coupable. Peine de mort. Électrocution.

La loi l’autorise : il a quatorze ans “révolus”, donc assez vieux pour mourir. Pas assez vieux pour voter, pas assez vieux pour boire, pas assez vieux pour comprendre. Mais assez vieux pour que l’État décide qu’il doit mourir.

16 juin 1944, le jour où l’État tue un enfant

La scène se déroule dans la prison d’État de Columbia, en Caroline du Sud. Il est un peu après 19 heures. George Stinney Jr. entre dans la salle d’exécution. Il a les mains menottées, la tête baissée. Il tient une Bible. On dira plus tard qu’il ne la lisait pas. Il la gardait sur ses genoux pour pouvoir toucher le contact métallique de la chaise électrique. Il ne pesait que 43 kilos.

La chaise est prévue pour des hommes adultes. Elle est trop large. Trop haute. On le hisse. On l’attache avec des sangles, aux bras, aux jambes, à la poitrine. Le masque est trop grand pour son visage d’adolescent. Pendant l’électrocution, il tombe. Et tous voient son visage ; contracté, brûlé, les yeux ouverts.

Il meurt à 19h30. Officiellement. Officieusement, il est mort bien avant : dans l’interrogatoire, dans le procès, dans l’oubli. Ce soir-là, l’État ne tue pas un meurtrier. Il tue un symbole.

La famille Stinney ne reste pas. On les menace. On les expulse. Ils fuient le comté, la ville, l’État. Ils ne reviennent jamais.

La tombe de George est creusée à la hâte. Aucune stèle, aucun mot. Un nom, parfois mal orthographié. Un lieu qu’on n’indique pas. La douleur se tait. La société aussi.

L’Amérique de l’après-guerre s’enfonce dans l’euphorie patriotique. On célèbre les soldats revenus, on construit les banlieues, on enterre les tragédies. George Stinney, lui, reste dans le sol. Nié, oublié, effacé.

La révision : une mémoire réveillée trop tard

Pendant des décennies, George Stinney reste un nom à peine chuchoté, une blessure sans visage. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que la mémoire se réveille. Un historien local commence à fouiller. Des militants s’emparent de l’affaire. Sa sœur, Aimé Stinney, revient publiquement témoigner. Elle n’a rien oublié.

Mais les archives officielles sont maigres. Certains documents ont disparu. D’autres n’ont jamais été produits. Pourtant, pièce après pièce, l’évidence s’impose : le procès de George Stinney a violé tous les principes constitutionnels. Pas de défense réelle. Pas de procès équitable. Des aveux extorqués. Un enfant livré au racisme judiciaire d’un comté en surchauffe.

C’est l’Amérique qui avait condamné George ; et c’est une autre Amérique, des décennies plus tard, qui commence à le défendre.

Le 17 décembre 2014, la juge Carmen Mullen rend son verdict : la condamnation de George Stinney Jr. est annulée. Soixante-dix ans après l’exécution, le dossier est réexaminé. Et tout s’effondre.

Elle parle d’une “violation choquante de la justice”, d’un procès “entaché d’inconstitutionnalité”. Elle évoque une “peine cruelle et inhabituelle”, un enfant “jeté dans les mâchoires d’un système judiciaire défaillant”. L’annulation est totale. Mais elle est symbolique.

Aucun des policiers, juges, procureurs ou responsables n’est poursuivi. Aucun n’est cité, même à titre posthume. L’État reconnaît une erreur ; sans jamais la nommer crime. La justice revient, mais trop tard pour punir.

Et George ? Il est désormais “innocent” aux yeux de la loi. Mais il reste mort.

L’empreinte Stinney

Il n’a laissé ni journal, ni portrait vivant. Mais George Stinney est devenu personnage ; de roman, de film, de fresque murale.

En 1988, le romancier David Stout publie Carolina Skeletons, une réécriture fictionnelle de l’affaire. Le livre, adapté pour la télévision, donne enfin à Stinney un visage humain, une voix, une possibilité d’innocence. L’année suivante, un téléfilm du même nom avec Louis Gossett Jr. le remet sur les écrans.

Dans un autre registre, le film La Ligne verte (1999) de Frank Darabont, inspiré indirectement par son histoire, peint une figure de condamné à mort afro-américain à la fois mystique et sacrifié. L’ombre de Stinney y flotte, sans être nommée. Elle est partout.

Au-delà des fictions, George Stinney est devenu graffiti, poème, rituel de mémoire. Sur les murs de Détroit, dans les rues d’Atlanta, sur les bancs des écoles militantes. Une enfance volée devenue symbole.

L’histoire de George Stinney dépasse son époque. Elle éclaire, sans détour, l’Amérique des lois Jim Crow, où la peau décide de la peine et l’âge ne protège pas du châtiment.

Jusqu’en 2005, les États-Unis continuaient d’exécuter des mineurs. George n’était pas une aberration. Il était un précédent. Et un avertissement.

Son nom, aujourd’hui, est scandé dans les manifs contre les violences policières. Il est brandi comme preuve que la justice peut tuer ; et que l’État peut mentir.

George Junius Stinney Jr. avait 14 ans. Il n’était ni coupable, ni défendu. Juste noir, pauvre, et seul. Le reste a suivi.

Quand le droit ne suffit pas

Le droit avait dit “coupable”.

L’histoire dira plus tard “erreur”.

La mémoire, elle, tranche : c’était un crime.

Entre ces trois vérités, il y a George Stinney Jr., 14 ans, noir, seul dans une salle d’audience blanche.

Pas de témoin. Pas de défense. Pas de retour.

Et derrière lui, il y a tous les autres. Les noms jamais gravés, les tombes jamais fleuries, les silences jamais réparés. Car la vraie question ne porte pas que sur Stinney. Elle tremble dans chaque ligne de cette histoire : combien d’enfants noirs ont été exécutés sans que leurs noms ne soient jamais rappelés ?

Notes et références

- “Remembering the Execution of 14‑Year‑Old George Stinney”, Death Penalty Information Center, 14 juin 2024.

- “The George Stinney Tragedy”, Equal Justice Initiative, 16 juin 2025.

- “George Stinney | Say Their Names – Spotlight Exhibits”, Stanford University Exhibits.

- State v. Stinney, Brief of Amicus Curiae, Civil Rights & Restorative Justice Project, Northeastern University.

- “Coram Nobis and State v. Stinney”, Scholar Commons, University of South Carolina School of Law, 2017.