Médecin, intellectuel, pionnier oublié : François Fournier de Pescay fut le premier afro-descendant (mais pas le premier africain) à exercer la médecine en Europe. Né entre Saint-Domingue et Bordeaux, il incarne à lui seul les contradictions d’une République qui prêchait l’égalité tout en codifiant l’exclusion. De la Révolution française à l’Empire napoléonien, puis dans la jeune République d’Haïti, son parcours révèle une vérité dérangeante : en France, le mérite noir n’a jamais suffi pour accéder à la mémoire nationale.

Premier médecin afro en Europe : pourquoi on ne parle jamais de lui ?

Il est né sur les flots, entre deux continents, entre deux mondes, entre deux vérités. François Xavier Fournier de Pescay, enfant de Saint-Domingue et de Bordeaux, surgit en 1771 à la frontière du droit et de l’interdit, du sang noble et de la peau noire, du privilège et de l’humiliation. Fils d’un planteur blanc et d’une femme noire libre, il incarne dès sa naissance le paradoxe colonial : un métis trop brillant pour rester invisible, mais trop noir pour être célébré.

Chirurgien de la Révolution, médecin de Napoléon, professeur en Haïti, penseur, traducteur, il fut l’un des premiers Afro-descendants à exercer la médecine en Europe, et l’un des rares à naviguer, sans jamais trahir ses origines, entre la France coloniale et la République noire d’Haïti. Et pourtant, son nom est resté dans les marges de l’histoire, là où l’on range les destins qui dérangent.

Cet article est un hommage restitué. Il s’agit de faire réapparaître la silhouette de Fournier de Pescay à la lumière crue qu’il mérite : celle des grandes figures effacées, des passeurs entre deux humanités, des hommes que la République oublie quand ils sont trop noirs pour son Panthéon, et trop brillants pour son silence.

Naître entre deux mondes

François Xavier Fournier de Pescay voit le jour le 7 septembre 1771, quelque part entre Saint-Domingue et Bordeaux, sur le pont d’un navire qui le transporte de la colonie vers la métropole. Cette naissance flottante résume à elle seule le destin double et disloqué qui l’attend. Il est fils d’une femme noire libre, Adélaïde Rappau, et d’un planteur blanc, François Pescay, membre d’une famille noble de Blaye. Un métis, donc (ou plutôt un « bâtard de l’Empire », selon la terminologie du temps) né de l’union impossible entre une descendante d’Africains et un héritier des Lumières esclavagistes.

Car dans la France de l’Ancien Régime, le Code noir interdit formellement le mariage entre Blancs et Noirs, même libres. Ce texte fondateur du racisme d’État français consacre une hiérarchie des êtres humains où la « noirceur » est synonyme d’infériorité, de servilité, voire d’animalité. Ainsi, bien que né d’un amour sincère, l’enfant Fournier de Pescay est d’emblée exclu de toute reconnaissance légale. Sa venue au monde est à la fois une transgression intime et une provocation politique.

Dans cette faille du droit colonial naît un homme qui portera, sa vie durant, la blessure d’une République qui n’est pas faite pour les siens.

Débarqué à Bordeaux, le jeune métis entre dans une ville schizophrène. D’un côté, foyer d’idées nouvelles, ville frondeuse et intellectuelle, elle s’enflamme pour Rousseau, pour Voltaire, pour les Droits de l’homme. De l’autre, métropole négrière, elle prospère sur la traite des Africains, les cargaisons humaines, et les fortunes sucrières venues de Saint-Domingue. Bordeaux pense l’égalité universelle tout en tirant sa richesse de l’exploitation raciale.

C’est dans ce paradoxe que Fournier de Pescay forge ses armes. Il suit une formation médicale à Bordeaux, puis à Paris, et se révèle d’une précocité exceptionnelle. Dans les amphithéâtres de la Révolution, il est l’un des tout premiers Afro-descendants à manipuler le scalpel en métropole. Face aux corps blancs allongés sur les tables de dissection, lui, l’enfant né du ventre noir d’une mère libre, dissèque les mensonges d’un monde qui prône l’universel, mais pratique l’exclusion.

Il entre en médecine comme on entre en résistance. Car pour un homme de couleur au XVIIIe siècle, guérir des corps n’efface pas les plaies de l’histoire.

Chirurgien de la République (entre idéaux et tranchées)

À peine formé, François Fournier de Pescay rejoint les armées révolutionnaires en 1792, aux côtés de deux de ses frères. Il ne combat pas l’arme à la main, mais avec un scalpel, une trousse médicale et une foi inébranlable dans le progrès. Il soigne, il opère, il sauve, dans un monde où la mort frappe autant par la poudre que par l’infection.

Il est l’un des rares hommes de couleur à exercer une fonction aussi cruciale dans une armée blanche, en pleine mutation idéologique. La Révolution proclame que tous les hommes naissent libres et égaux ; mais sur les champs de bataille, cette égalité reste à sens unique. Sa compétence est respectée, mais jamais célébrée. Il est utile, mais jamais totalement reconnu. Fournier de Pescay incarne alors cette contradiction fondamentale de la République française : celle d’un universalisme qui sélectionne ses égaux.

Pour lui, chaque opération chirurgicale est aussi une démonstration politique : un homme noir peut maîtriser la science, porter la blouse, soigner les blessures d’un soldat blanc. Mais cette simple évidence reste radicale dans un pays qui a codifié l’infériorité raciale dans son droit et ses colonies.

En 1806, après quelques années à Bruxelles, Pescay est rappelé au service de l’Empire. Il intègre la Garde impériale, corps d’élite de l’armée napoléonienne. Cette nomination est rare, exceptionnelle même, pour un homme de son origine. Elle signale un fait troublant : l’Empire peut reconnaître le talent, mais jamais l’égalité.

Napoléon ne l’ignore pas. L’homme qui a rétabli l’esclavage en 1802, brisé la République noire de Toussaint Louverture, et mis sous tutelle les colonies, ne croit pas à la fraternité universelle, mais à l’utilité des hommes. Pescay, lui, devient médecin personnel du prince des Asturies, futur Ferdinand VII d’Espagne, prisonnier au château de Valençay. Le poste est prestigieux, diplomatique, presque confidentiel. C’est une mission de confiance ; mais aussi une cage dorée.

On lui confie la santé d’un roi captif, mais pas la reconnaissance d’un citoyen à part entière. Loin du champ de bataille, il est maintenu dans un espace d’élite sans influence, dans l’ombre du pouvoir blanc. Car l’Empire, comme la Révolution, tolère l’exception noire à condition qu’elle ne prétende ni à la visibilité, ni à l’égalité réelle.

Fournier de Pescay, pourtant, ne plie pas. Il soigne, il écrit, il pense. Et il attend son heure.

Bruxelles, savoir et silence (une ascension discrète)

En 1799, lassé des campagnes militaires et des limites imposées à sa carrière, Fournier de Pescay s’installe à Bruxelles, alors sous influence française. Il y trouve un espace plus propice à l’exercice du savoir ; non pas parce que le racisme y est absent, mais parce que l’anonymat y offre un répit. Il enseigne, soigne, écrit. Et surtout, il fonde la Société de médecine de Bruxelles, une institution scientifique de référence, au sein de laquelle il est nommé secrétaire général adjoint.

Ce poste n’est pas symbolique : il traduit une réelle reconnaissance de ses compétences médicales et de sa rigueur scientifique. En 1801, il publie un traité pionnier, Essai historique et pratique sur l’inoculation de la vaccine, dans lequel il défend l’usage de la vaccination contre la variole. Un homme noir qui vulgarise la médecine moderne au tournant du XIXe siècle : cela aurait dû faire date.

Mais la mémoire nationale, elle, choisira de l’ignorer. Car il n’est ni un général en uniforme, ni un penseur radical de salon. Il est un homme d’action, de savoir, et de retenue. Et cela ne suffit pas pour entrer dans le récit héroïque de la République.

Fournier de Pescay coche toutes les cases de la grandeur républicaine : excellence académique, dévouement médical, loyauté politique, contribution à la science. Et pourtant, il n’est jamais cité dans les manuels scolaires, jamais panthéonisé, rarement mentionné dans les récits de la Révolution ou de l’Empire.

Pourquoi ? Parce qu’il n’était pas là pour rassurer. Sa simple existence, son intelligence, son parcours, mettaient à nu le mensonge d’un universalisme à géométrie raciale. Son mérite démentait les hiérarchies héritées de l’esclavage. Il n’était pas le « bon nègre » des récits coloniaux, ni l’exception folklorisée. Il était un intellectuel noir dans une Europe blanche, sans complexe, sans docilité.

Ce silence autour de lui n’est pas un oubli : c’est un choix. Un effacement. Un acte politique, aussi cruel qu’un décret.

Haïti : retour à la terre natale, conflit avec Boyer

En 1823, après une longue carrière au service de la France, François Fournier de Pescay embarque pour Haïti, cette république noire proclamée dans le sang et l’insoumission, où il espère enfin pouvoir servir sans se justifier. Il n’y retourne pas en exilé, mais en bâtisseur. Il y est nommé directeur du lycée national de Port-au-Prince, puis professeur de médecine et de chirurgie, et enfin inspecteur général du service de santé.

Son objectif est clair : donner à Haïti les fondements d’une élite intellectuelle autonome, capable de penser et de soigner par elle-même. Il participe à la structuration des institutions éducatives, notamment en rédigeant le règlement de l’Académie d’Haïti, embryon de la première université haïtienne. Il y introduit non seulement la médecine, mais aussi le droit, l’histoire, les sciences ; une vision encyclopédique, fidèle à l’idéal des Lumières… mais au service d’un peuple noir libéré.

Dans ce contexte, Fournier de Pescay n’est plus un pion toléré d’un pouvoir impérial. Il devient un architecte d’indépendance intellectuelle, un passeur de savoir au cœur d’un État noir souverain. Du moins le croit-il.

Car cette terre d’émancipation n’est pas exempte de ses propres contradictions. Sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, Haïti est unifiée mais centralisée, gouvernée d’une main autoritaire par une élite mulâtre souvent méfiante envers les influences extérieures, même celles qui viennent de ses propres fils.

Rapidement, Fournier de Pescay se heurte à la rigidité administrative, aux luttes d’ego, aux clans de pouvoir. Son projet éducatif, trop ambitieux, trop autonome, dérange. Il critique les dérives, les compromissions, les régressions bureaucratiques. Le conflit avec Boyer devient inévitable. Le grand médecin, celui qui croyait rentrer au pays comme bâtisseur, découvre qu’il est perçu comme un intrus, un esprit libre dans un système obsédé par le contrôle.

Déçu, isolé, malade, il quitte Haïti en 1828. La République noire qu’il espérait servir ne sait plus quoi faire de lui.Et la France, de son côté, n’a toujours pas effacé le stigmate de sa naissance.

Une fin effacée (entre Pau et l’oubli)

De retour en France en 1828, François Fournier de Pescay n’est plus le jeune chirurgien prometteur, ni le pédagogue exalté qu’il avait été. La maladie a gagné sur son corps comme le silence a gagné sur son nom. Il se retire d’abord à Paris, puis s’installe dans le Midi, à Pau, loin des cercles de pouvoir, loin aussi de la république qu’il avait servie sans relâche.

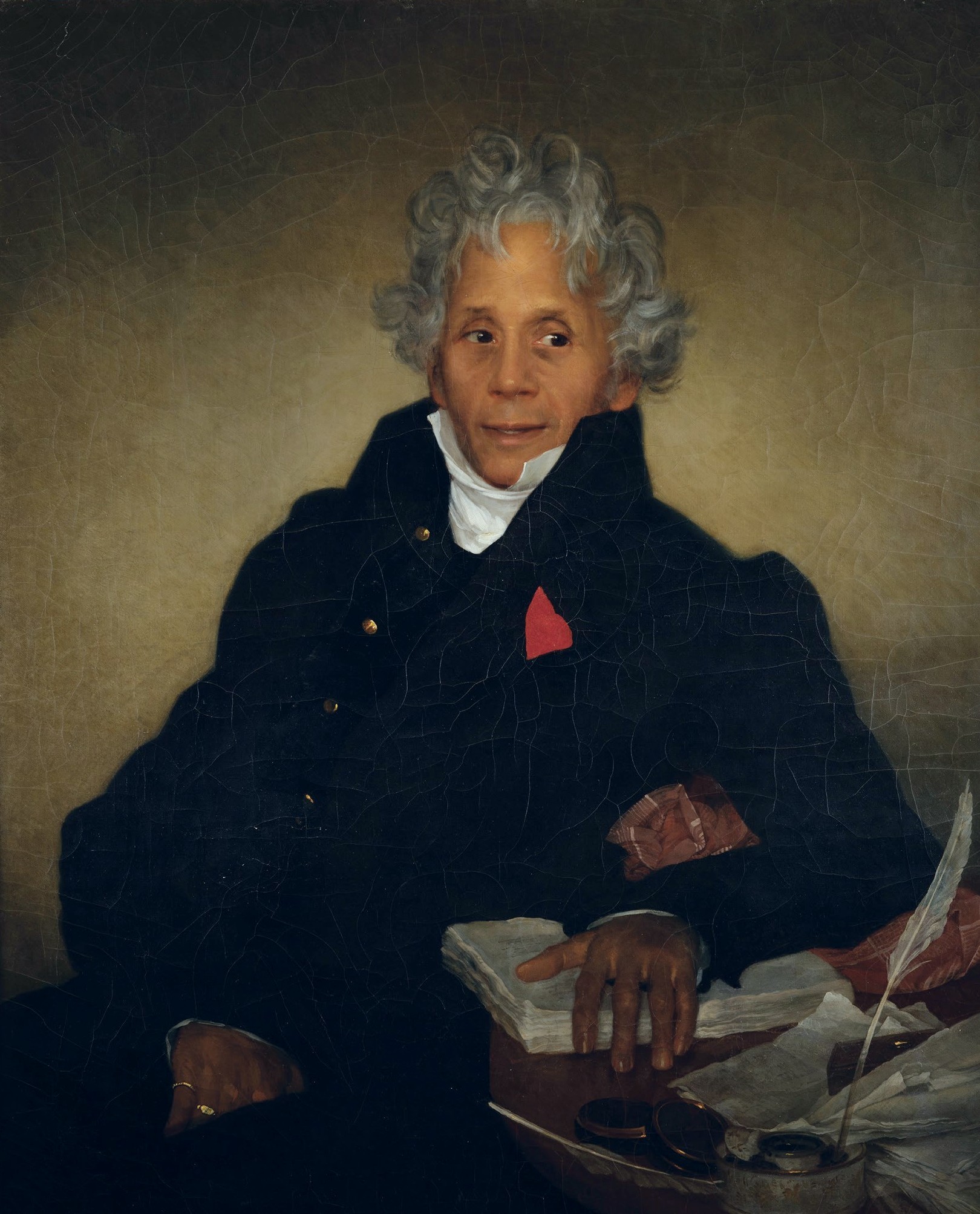

Il meurt le 8 juillet 1833, à l’âge de 61 ans. Sans panache, sans grand hommage, sans pierre levée à sa mémoire. À cette époque, les journaux n’en parlent pas. Les institutions qu’il a servies ne publient pas d’éloge. La France, qui décorerait bien plus tard d’autres figures, laisse son nom glisser dans l’oubli administratif. Son portrait, pourtant peint en 1831, est remisé dans les collections du Service de santé des armées ; belle ironie pour un homme dont l’œuvre fut précisément de soigner, d’enseigner, d’instituer.

Fournier de Pescay avait reçu la Légion d’honneur sous Louis XVIII. Une décoration rare pour un homme noir, et un symbole ambigu : on reconnaît son utilité, mais non sa pleine appartenance. Son parcours, pourtant exemplaire, n’a jamais été inscrit dans les récits nationaux. Pas de manuels scolaires, pas de plaques commémoratives, pas de colloques. Il est de ces figures dont l’existence embarrasse les mythes français.

Pourquoi ? Parce qu’il est noir, savant, républicain, et qu’il a refusé toutes les assignations. Il n’était ni l’exception docile, ni le héros folklorisé. Il était l’intellectuel afro-descendant que la France a produit malgré elle, et que son propre universalisme n’a jamais su accueillir à égalité. Trop français pour Haïti, trop noir pour la République.

Héritage confisqué

À l’heure où l’on glorifie les grands principes de la Révolution française, où l’on cite Montesquieu, Rousseau et Voltaire comme les prophètes de la liberté universelle, le parcours de François Fournier de Pescay agit comme un contre-poison. Il rappelle que ces mêmes penseurs n’ont pas défendu l’émancipation des Noirs, que la Déclaration des droits de l’homme de 1789 n’a jamais été pensée pour inclure les esclaves, et que la République a longtemps toléré (voire promu) des formes de racisme structurel.

Fournier de Pescay est un homme du réel, pas de la légende. Il est l’exemple vivant que l’excellence noire a existé malgré les lois, malgré l’exclusion, malgré les récits officiels. Il démontre que l’universalisme proclamé par la France n’a jamais été inconditionnel. Qu’il s’est souvent construit contre ceux qu’il prétendait libérer.

C’est pour cela qu’il dérange. Parce qu’il ne permet pas de se raconter l’histoire à moitié.

Il est temps de tirer Pescay de l’oubli. Pas pour célébrer un héros de vitrine, mais pour restituer une vérité longtemps étouffée. On ne répare pas l’histoire, mais on peut lui redonner ses visages. Le sien mérite d’être inscrit dans les programmes scolaires, intégré aux musées de la République, et honoré dans les lieux publics.

Pourquoi son nom ne figure-t-il pas sur les frontons d’hôpitaux ? Pourquoi n’est-il pas enseigné dans les facultés de médecine ? Pourquoi l’Académie nationale de médecine n’a-t-elle jamais honoré ce pionnier ? Pourquoi ne pas lui ouvrir les portes du Panthéon, aux côtés de Félix Éboué ?

Ce n’est pas une question de mémoire minoritaire. C’est une question de cohérence historique. Car l’histoire de la France n’est pas seulement celle de ceux qu’elle a faits citoyens ; c’est aussi celle de ceux qu’elle a empêchés de l’être.

Sources

- Wikipedia – François Fournier de Pescay

- Dictionnaire des sciences médicales (1813)

- Beaubrun Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti, 1860

- J.A. Rogers, World’s Great Men of Color, vol. 2

- Bibliothèque interuniversitaire de santé (BIU Santé)