Le 20 mai 1802, Napoléon signe une loi qui rétablit l’esclavage dans les colonies. Une page oubliée de l’histoire républicaine, où la liberté recule et les chaînes renaissent. À contre-courant des principes de 1794, ce décret légalise à nouveau la traite, la servitude, et la domination raciale. Une rupture dont la République ne s’est jamais vraiment expliquée.

Le jour où la République a trahi ses propres principes

Ils avaient conquis leur liberté à la pointe des machettes. Ils l’avaient gravée dans la terre brûlée, dans la sueur et dans le refus. Ils n’avaient pas attendu que Paris les libère : ils s’étaient arrachés au joug eux-mêmes, les poings levés, les chaînes rompues, les plantations incendiées.

Mais le 20 mai 1802, une plume trempée dans l’encre du pouvoir a redessiné les barreaux.

Depuis les salons feutrés du Consulat, à mille lieues des champs de canne et des terres de révolte, Napoléon Bonaparte (Premier Consul de la République française) fait voter un décret. Une phrase sèche, glissée dans un article de loi :

« Dans les colonies restituées à la France, l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. » Article 1er de la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802)

Cette formule administrative sonne comme une sentence de mort pour l’émancipation noire. Car elle ne fait pas que rétablir l’esclavage. Elle réhabilite un système, une économie, une idéologie.

- Elle autorise à nouveau la traite des êtres humains.

- Elle nie en bloc les conquêtes arrachées par les anciens esclaves.

- Elle reconfirme l’ordre racial comme pilier du projet colonial français.

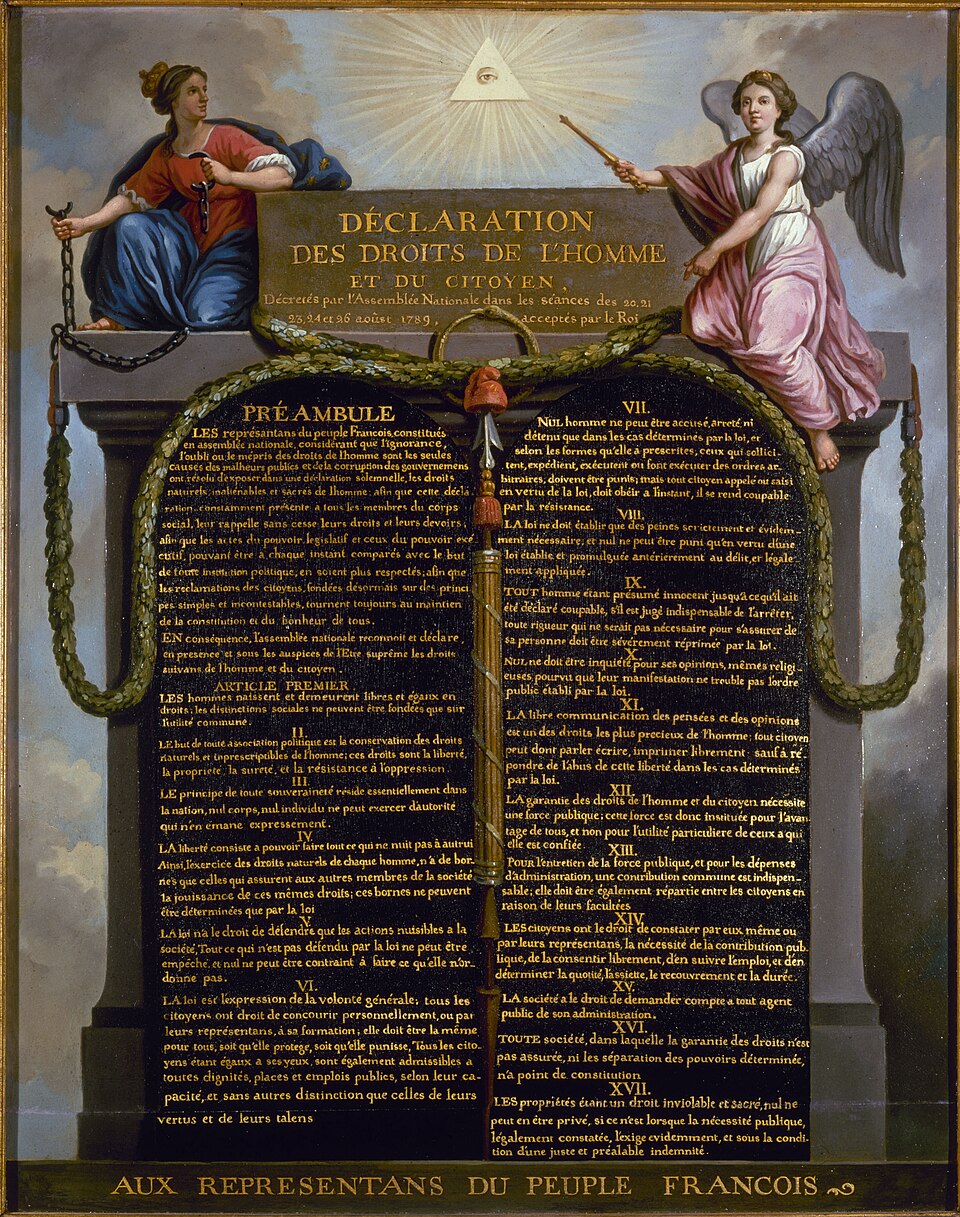

Et surtout : elle signe la trahison absolue des principes fondateurs de la République.

En 1794, la Convention avait aboli l’esclavage au nom de la liberté,

- proclamant tous les habitants des colonies français à part entière,

- reconnaissant (du moins sur le papier) l’égalité des races comme vérité révolutionnaire.

Mais moins d’une décennie plus tard, la peur de la liberté noire prend le dessus. La République, inquiète de ses marges, de ses insurrections, de ses “dérives égalitaires”, choisit le retour à l’ordre colonial.

Ce n’est pas une erreur de parcours. Ce n’est pas un simple recul. C’est une décision politique, froide, calculée. Et elle sera lourde de conséquences.

Une liberté trop bruyante pour les salons du pouvoir

L’abolition du 16 pluviôse an II (4 février 1794) fut une étincelle dans une Révolution qui prétendait briser toutes les chaînes. Proclamée à Paris, elle faisait de tous les hommes (sans distinction de couleur) des citoyens français à part entière. Mais dans les colonies, la liberté ne voyageait pas au même rythme que les décrets.

- En Martinique, dès 1793, les colons royalistes préférèrent livrer l’île aux Britanniques plutôt que de reconnaître la légitimité d’une République égalitaire. Le traité de Whitehall leur permit même de préserver l’esclavage sous pavillon anglais, avec l’assentiment de Londres.

- À La Réunion, la résistance fut tout aussi virulente : les planteurs refusèrent l’application de la loi révolutionnaire et poursuivirent la traite comme si de rien n’était.

- À Saint-Domingue, seule la force fit loi : c’est le général Toussaint Louverture, ex-esclave devenu stratège, qui fit appliquer l’abolition à la pointe de l’épée ; en négociant, en combattant, en gouvernant.

En réalité, la liberté des Noirs n’avait jamais été vraiment acceptée par les élites coloniales. Elle était tolérée dans l’urgence, redoutée dès qu’elle devenait durable.

Et lorsque Bonaparte revient aux affaires en 1799, il lit cette liberté comme un désordre à étouffer.

Pour lui, l’émancipation n’est ni un acquis révolutionnaire ni un progrès de civilisation.

C’est un obstacle. Une menace. Une anomalie. Ce que redoute Napoléon, ce n’est pas l’égalité : c’est sa contagion.

- Que des Noirs libres dirigent des territoires.

- Que des anciens esclaves contrôlent la production sucrière.

- Que les principes de 1789 se retournent contre l’économie esclavagiste de l’Empire.

Car au fond, derrière le décret du 20 mai 1802, il n’y a pas que du cynisme politique.

Il y a une vision du monde, ordonnée, hiérarchisée, coloniale et blanche. Une vision dans laquelle la liberté des uns désorganise les profits des autres.

« Je suis pour les Blancs, parce que je suis blanc. » Napoléon Bonaparte, Conseil d’État, 1802

Cette phrase n’est pas une maladresse. C’est une doctrine. Elle condense en une ligne le socle racial du projet impérial :

- la blancheur comme critère de légitimité,

- la supériorité supposée comme principe politique,

- et l’esclavage comme outil de stabilité économique.

Face à cela, la liberté noire devient un bruit insupportable. Elle gêne l’ordre social, l’économie sucrière, les ambitions impériales. Alors on la fait taire. Par décret. Par canon. Par décret encore.

Mais ce qui avait été conquis ne pouvait plus être désappris. Et en rétablissant l’esclavage, Bonaparte ne rétablit pas l’ordre : il déclenche une guerre.

La loi du 30 floréal an X : texte d’une régression assumée

Le 20 mai 1802, la République signe sa honte dans le langage des juristes.

Le décret paraît sous une forme froide, technique, comme souvent lorsqu’il s’agit de masquer la violence sous le vernis de l’administration. Mais chaque article, lu à voix haute, résonne comme une cloche funèbre pour l’espoir né dans les colonies huit ans plus tôt.

Nofi vous propose la retranscription de la Loi du 30 floréal an X (20 mai 1802) relative à la traite des Noirs et au régime des colonies :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X, conformément à la proposition faite par le gouvernement le 27 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.

DÉCRET.

ART. Ier Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens1, du 6 germinal an X, l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789.

II. Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du cap de Bonne-Espérance.

III. La traite des noirs et leur importation dans les dites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789.

IV. Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant dix ans, aux règlements qui seront faits par le Gouvernement.

Collationné à l’original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 30 Floréal, an X de la République française. Signé Rabaut le jeune, président ; Thiry, Bergier, Tupinier, Rigal, secrétaires.

SOIT la présente loi revêtue du sceau de l’Etat, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d’en surveiller la publication. A Paris, le 10 Prairial, an X de la République.

Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d’état, Hugues B. Maret. Et scellé du sceau de l’Etat.

Vu, le ministre de la justice, signé Abrial.

Vu par le Ministre de la Marine et des Colonies, pour être exécutoire dans les colonies.

Pas d’ambiguïté. Pas d’état transitoire. Pas d’exception.

Ce texte efface brutalement la loi du 4 février 1794, celle qui abolissait l’esclavage sur tout le territoire français, y compris dans les colonies. Il revient non seulement sur une conquête politique, mais aussi sur un principe universel : que nul ne peut être propriété d’un autre.

Cette loi ne cherche pas à rétablir la paix. Elle ne vise pas un équilibre colonial.

Elle vise à reprendre le contrôle par la terreur légalisée.

En confiant pour dix ans l’entier pouvoir colonial au gouvernement, Bonaparte crée un régime d’exception, un État dans l’État, où les colons auront les mains libres pour restaurer l’autorité par tous les moyens :

- rétablir les chaînes,

- relancer la traite,

- punir ceux qui ont osé croire à l’égalité.

Ce n’est pas seulement une trahison morale. C’est un projet économique et stratégique, qui renoue avec l’idée que la richesse de la France passe par le sucre, le café, le coton ; et donc par le sang noir. On pourrait croire à une manœuvre opportuniste, une décision conjoncturelle dans le contexte post-révolutionnaire. Mais ce serait minorer la portée idéologique de cette loi.

- Elle a été délibérée : proposée par le gouvernement, votée par le Corps législatif, scellée par Bonaparte lui-même.

- Elle a été conçue pour durer : l’article 4 donne à l’exécutif dix ans de pouvoir absolu sur les colonies.

- Elle a été mise en œuvre avec rigueur : les armées françaises sont envoyées dans les Antilles, à Saint-Domingue, en Guyane pour en faire respecter l’application ; quitte à tuer, à brûler, à ré-asservir.

Le sol de France affranchissait quiconque le foulait, disait-on en 1791. Mais en 1802, le sol colonial n’était plus la France. La République s’est divisée en deux régimes :

- l’un pour les Blancs de la métropole, régi par les droits de l’Homme,

- l’autre pour les Noirs des colonies, régi par les lois de l’exploitation.

Cette distinction raciale, territoriale, juridique crée un précédent historique d’une gravité absolue :

Pour la première (et seule) fois dans son histoire, la République française rétablit légalement l’esclavage. Ce n’est pas une anomalie. C’est la conséquence logique d’un pouvoir impérial qui sacrifie l’universel dès qu’il menace les intérêts coloniaux.

Saint-Domingue, ou l’échec d’une restauration coloniale

En croyant restaurer l’ordre colonial, la France a précipité l’irréversible. Le décret du 20 mai 1802, censé rétablir l’esclavage et la domination blanche dans toutes les colonies, se heurte à un mur infranchissable : la mémoire vivante de la liberté.

À Saint-Domingue, cette mémoire a un nom : Toussaint Louverture, général autodidacte, ancien esclave, gouverneur de l’île. Depuis 1794, c’est lui qui fait appliquer la loi d’abolition ; non par décret, mais par organisation, par discipline, par autorité. La République a promis la liberté ? Lui l’a rendue concrète.

- Il a réparti les terres.

- Relancé les plantations sans l’esclavage.

- Négocié comme un égal avec la métropole.

Mais pour Bonaparte, cette autorité noire devient intolérable. Saint-Domingue n’est plus une colonie : c’est un contre-modèle. Dès 1801, Bonaparte envoie une expédition de 40 000 hommes, commandée par le général Leclerc, son propre beau-frère.

- Objectif officiel : restaurer l’ordre républicain.

- Objectif réel : briser l’autonomie noire.

Leclerc commence par négocier, promet la continuité de la liberté. Mais dans l’ombre, des ordres circulent : désarmer les Noirs, emprisonner Louverture, rétablir l’ancien régime.

La réponse est immédiate, massive, inexorable. La population se soulève. L’armée indigène, composée d’anciens esclaves, entre en guerre contre la République.

Le climat, les maladies tropicales, les désertions et surtout la détermination haïtienne viennent à bout de la machine impériale. Même Leclerc finit par l’admettre dans une lettre au ministre de la Marine :

“Il faut renoncer à l’idée de rétablir l’esclavage à Saint-Domingue.”

Mais il est trop tard. Louverture a été capturé par traîtrise, déporté en France, où il mourra dans une cellule glacée du Jura. Et pourtant, son héritage résiste. Le combat se poursuit. Après la mort de Leclerc et l’échec de la répression, un nouveau général, Jean-Jacques Dessalines, reprend le flambeau.

- Il unifie les forces.

- Il chasse définitivement les Français.

- Et le 1er janvier 1804, à Gonaïves, il proclame : “Haïti est indépendante.”

La République française avait voulu rétablir l’ordre colonial. Elle a provoqué la création de la première république noire libre de l’histoire moderne.

La loi du 20 mai 1802, censée restaurer la servitude, est devenue l’acte de naissance d’une souveraineté noire. Non pas accordée. Mais arrachée, forgée, assumée. Cette séquence (décret, expédition, résistance, indépendance) reste l’un des points aveugles de l’histoire française.

- Jamais étudiée comme un échec militaire.

- Jamais reconnue comme une fracture post-coloniale.

- Rarement enseignée comme une leçon de souveraineté.

Et pourtant, elle inverse l’ordre du monde. Elle prouve qu’un peuple asservi peut non seulement se libérer, mais construire une nation dans les ruines de l’empire. Ce que la France avait voulu briser, Haïti l’a proclamé. Ce que la loi voulait nier, le feu révolutionnaire haïtien l’a gravé dans l’Histoire.

Une trahison encore trop méconnue

Il est des lois qui marquent, et d’autres que l’on efface. La loi du 20 mai 1802, rarement nommée, jamais commémorée, fait partie de celles que la mémoire officielle préfère enfouir. Pas par oubli. Mais parce qu’elle dérange le récit lisse de la République française, celle qui prétend avoir toujours marché vers plus de liberté, d’égalité, de fraternité.

Et pourtant, ce texte du 30 floréal an X est une césure irréfutable dans l’histoire républicaine.

- C’est la seule fois, depuis 1789, que l’État français a rétabli légalement un système d’asservissement.

- C’est l’aveu que l’universalisme proclamé ne vaut que pour ceux qui rentrent dans le cadre blanc, métropolitain, dominant.

Cette loi n’est pas un accident. Elle est le produit d’un choix politique clair : préserver l’ordre économique colonial, au prix d’une régression morale abyssale. Elle révèle, au cœur du projet impérial, une hiérarchie raciale assumée, où la liberté des Noirs n’est qu’une variable d’ajustement.

L’Histoire n’est pas un récit de progrès linéaire

On aime croire que l’Histoire avance, qu’elle corrige ses fautes, qu’elle suit un chemin irrésistible vers la justice. Mais le 20 mai 1802 est là pour briser cette illusion.

Ce jour-là, la République ne trébuche pas : elle recule. Délibérément. Elle renonce à son idéal, elle trahit ses principes, elle piétine sa promesse révolutionnaire ; non pas dans l’ombre, mais au nom du droit.

Et c’est cela qui rend cette date si dérangeante :

- Elle rappelle que l’égalité peut être supprimée par décret,

- que la liberté peut être conditionnelle,

- que les droits de l’Homme ont parfois été des privilèges d’empire.

Chaque 10 mai, on célèbre l’abolition. Mais chaque 20 mai devrait nous interroger :

- Sur la facilité avec laquelle un pouvoir peut sacrifier des vies noires sur l’autel des profits.

- Sur la capacité de l’État à régresser quand ses intérêts coloniaux sont en jeu.

- Sur notre refus collectif de regarder cette part obscure de notre héritage.

L’Histoire ne s’écrit pas seulement avec des dates. Elle s’écrit avec des silences, des lois, et des cicatrices. Et tant que celle du 20 mai 1802 reste ignorée, elle continue de saigner.

Sommaire

Pour aller plus loin

Textes fondateurs

- Décret du 30 floréal an X (20 mai 1802)

- Décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794)

- Propos de Napoléon Bonaparte au Conseil d’État (1802)

Études historiques majeures

- Yves Bénot, La Révolution française et la fin des colonies, La Découverte, 1987.

- Laurent Dubois, Avengers of the New World, Harvard University Press, 2004.

- Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en révolution, PUF, 1992.

- Marcel Dorigny (dir.), Esclavage, résistances et abolitions, CNMHE / Somogy, 2008.

Notes de bas de page

- Traité d’Amiens (1802) : Accord de paix signé entre la France et le Royaume-Uni après les guerres révolutionnaires. Il permet à la France de récupérer certaines colonies, dont la Martinique, restée sous domination britannique depuis 1794. ↩︎