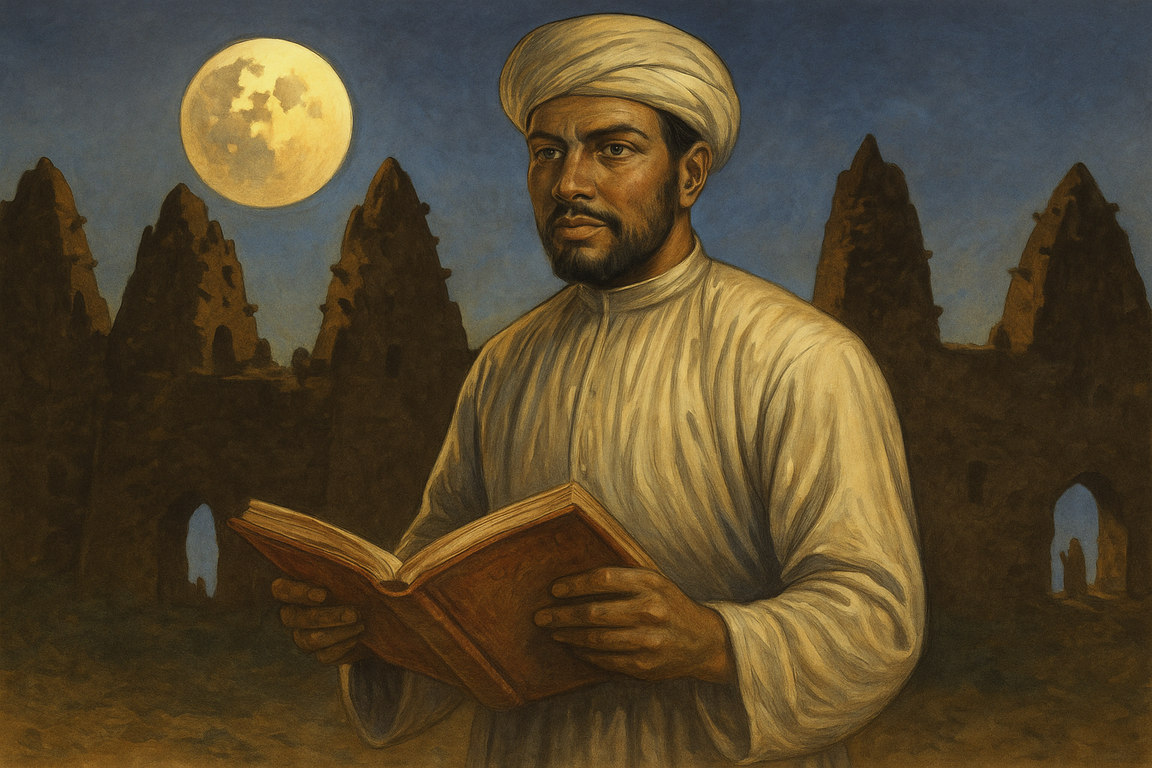

Figure emblématique de l’âge d’or intellectuel sahélien, Ahmad Bābā al-Timbuktī fut à la fois juriste malékite, exilé politique, et défenseur d’un islam noir lettré face aux injonctions étrangères et aux dérives raciales. À travers son œuvre et son engagement, il incarne la résistance savante d’une Afrique musulmane enracinée, autonome et universaliste.

Une figure charnière de l’islam ouest-africain

Si l’on devait incarner, en une seule figure, l’ultime éclat de la civilisation savante sahélienne, ce serait sans doute en la personne d’Ahmad Bābā al-Timbuktī que se cristalliserait ce legs. Issu d’une lignée illustre d’oulémas de Tombouctou, formé dans les cercles exigeants de la pensée malékite, et déporté par les Saâdiens vers le Maghreb, cet intellectuel fut à la fois un produit de son époque (celle de l’effondrement songhaïen) et un témoin de la grandeur passée du Soudan occidental islamisé.

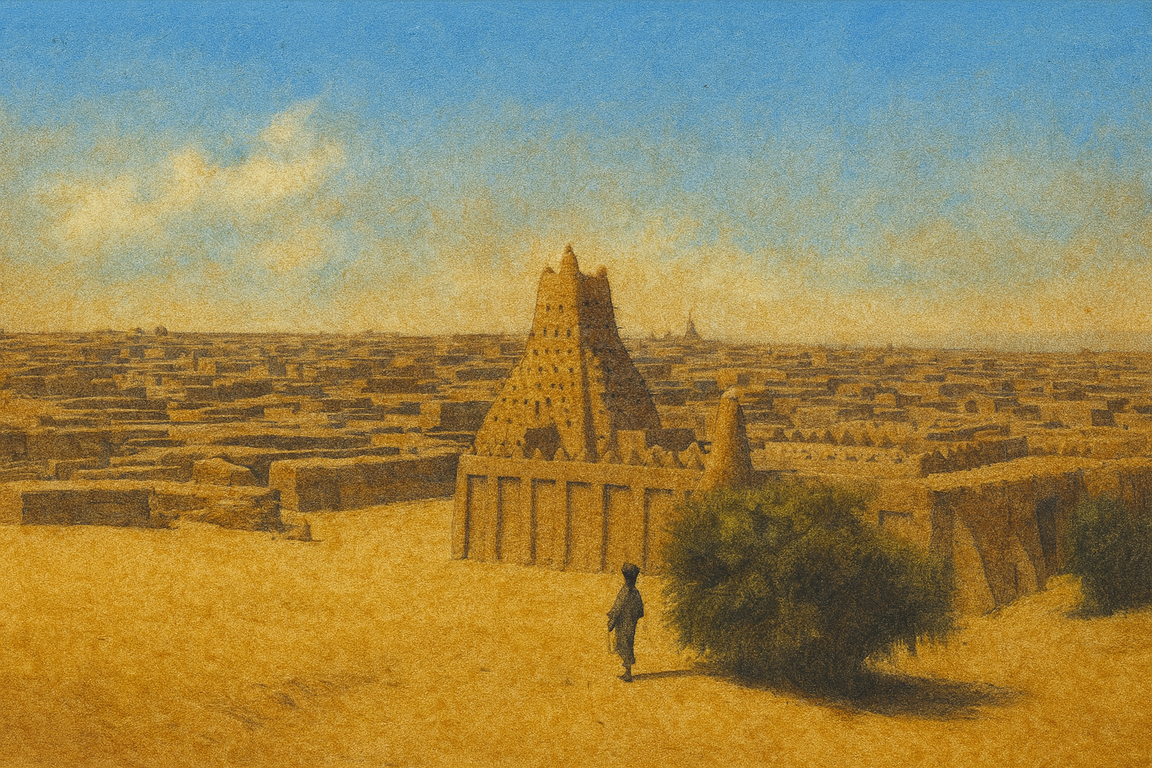

Tombouctou, au XVIᵉ siècle, n’est plus le carrefour effervescent de Mansa Musa ou d’Askia Muhammad, mais elle n’en reste pas moins un bastion intellectuel, où se transmettent les sciences religieuses, le droit, la logique, la médecine et les lettres arabes. Dans cette ville du delta intérieur du Niger, posée au croisement du commerce transsaharien et des solidarités claniques du Sahel, Ahmad Bābā émerge comme le dernier grand porte-voix d’une tradition endogène et exigeante.

Son œuvre, immense et encore trop peu étudiée, atteste d’un ancrage profond dans les corpus du fiqh malékite, mais aussi d’une volonté d’affirmer la dignité et la compétence intellectuelle des peuples noirs, face aux préjugés raciaux ; parfois présents jusque dans les discours religieux importés du Maghreb. En cela, il fut autant un savant qu’un résistant, mobilisant la plume là où d’autres levaient l’épée.

Mais cette résistance fut ambivalente. Car Ahmad Bābā, tout en s’opposant à l’humiliation des élites songhaïes par les conquérants marocains, ne remit jamais fondamentalement en cause l’ordre établi. S’il critiqua l’ignorance des gouverneurs saâdiens, il ne contesta pas leur légitimité monarchique. S’il défendit les musulmans noirs contre l’assimilation esclavagiste, il justifia néanmoins l’asservissement des païens africains. C’est là toute la complexité d’un penseur enraciné dans une époque de rupture.

À la fois gardien du savoir ancien et acteur d’un monde bouleversé, Ahmad Bābā al-Timbuktī incarne l’un des derniers éclats d’une Afrique intellectuelle souveraine, islamisée mais non aliénée, savante mais enracinée, et dont Tombouctou fut le centre gravitationnel. C’est à la redécouverte de cet homme, de son œuvre et de son époque, que cette étude se consacre.

L’ascendance d’un faqih sahélien

C’est en 1556, dans l’oasis saharienne d’Araouane, aux confins du désert et du delta intérieur du Niger, que naît Ahmad Bābā al-Timbuktī. Ce lieu, modeste poste de transit caravanier au nord de Tombouctou symbolise d’emblée l’ancrage de ce futur savant dans la dynamique géographique qui articule le monde sahélien et les grands circuits commerciaux transsahariens.

Issu de la famille Aqīt, Ahmad Bābā appartient à l’aristocratie intellectuelle tombouctienne. Cette lignée, d’origine sanhaja berbère, s’est imposée depuis le XVe siècle comme le noyau dur des oulémas de la ville. Ses membres occupent sans discontinuer des fonctions de cadis (juges), d’imams et de professeurs dans les mosquées-universités. Leur autorité sur la maîtrise des textes et la pureté de l’orthodoxie malikite.

Dès son jeune âge, Ahmad Bābā est donc plongé dans un univers d’érudition, d’austérité et de prestige. Son père, Ahmad bin al-Hajj Ahmad bin Ahmad Aqīt, lui enseigne les premiers rudiments du Coran, de la langue arabe et des sciences islamiques. Mais le véritable tournant de sa formation s’opère sous la tutelle du cheikh Mohammed Bagayogo, lui-même descendant de la noble lignée de Djenne, et l’un des plus grands juristes de son temps. C’est auprès de ce maître exigeant que le jeune Ahmad affûte ses capacités de raisonnement, développe un goût prononcé pour la disputation savante (munāzara), et accède aux corpus les plus complexes du droit musulman.

À l’âge où d’autres peinent à mémoriser quelques versets, Ahmad Bābā a déjà assimilé les bases du fiqh malékite, du tafsīr (exégèse coranique), des usūl al-fiqh (fondements du droit), du mantiq (logique aristotélicienne adaptée à l’islam), sans oublier la grammaire et la rhétorique arabe, clefs de l’interprétation des textes. Ce socle intellectuel rigoureux, forgé dans les salles de la mosquée Sankoré et dans les majlis familiaux, le prépare à embrasser un destin de mujtahid, c’est-à-dire d’interprète autorisé des sources scripturaires.

Ainsi, loin d’être un autodidacte ou un marginal inspiré, Ahmad Bābā incarne l’archétype du savant sahélien classique : issu d’une grande maison, pétri de tradition, enraciné dans un milieu où le savoir est une vocation héréditaire. Son autorité future, qu’elle soit juridique ou morale, tire toute sa légitimité de cette filiation et de cette discipline initiale.

Tombouctou à la fin du XVIe siècle

En ce dernier tiers du XVIᵉ siècle, Tombouctou, autrefois joyau étincelant de l’Empire songhaï, n’est plus qu’un territoire convoité, meurtri, tiraillé entre la mémoire impériale et l’intrusion d’une puissance étrangère. En 1591, l’invasion marocaine lancée par le sultan saâdien Ahmad al-Mansur met brutalement fin à l’indépendance politique du Soudan occidental. L’armée d’occupation, commandée par le Pacha Judar, un renégat espagnol converti à l’islam, écrase les troupes songhaïes à la bataille de Tondibi, provoquant l’effondrement d’un ordre impérial qui, bien que affaibli, structurait encore les équilibres politiques et commerciaux de la région.

L’irruption des Marocains à Tombouctou (sous couvert de restaurer un ordre islamique prétendument pur) marque en réalité le début d’une période de pillage systématique, de centralisation autoritaire, et de répression des élites lettrées. Les oulémas, longtemps détenteurs du magistère moral et juridique, sont désormais perçus comme des obstacles à la domination coloniale déguisée. Ahmad Bābā, déjà éminent savant et respecté pour son autorité doctrinale, est accusé de sédition, soupçonné d’avoir incité à la désobéissance contre l’occupant, et d’avoir tenté de préserver une certaine autonomie jurisprudentielle locale.

Cette suspicion mène à une vague d’arrestations, opérée sans discernement. En 1594, Ahmad Bābā est déporté à Fès, enchaîné avec plusieurs dizaines d’autres érudits, dans ce qui constitue l’un des épisodes les plus dramatiques de la mémoire intellectuelle tombouctienne. L’argument officiel des autorités marocaines (assurer la pureté de la doctrine malékite) masque à peine une politique d’élimination des contre-pouvoirs savants, coupables de défendre une africanité islamique non alignée sur le Maghreb.

Tombouctou, sous domination saâdienne, bascule alors dans une ère ambiguë : ville occupée, mais encore foyer de savoir ; place commerciale vidée de son autonomie, mais toujours connectée aux réseaux caravaniers ; citadelle des manuscrits, mais vidée de ses maîtres les plus éminents. Le bannissement d’Ahmad Bābā, loin de l’éteindre, consacre paradoxalement son rôle de conscience morale de l’Afrique lettrée islamique, et inaugure un exil fécond.

L’exil à Fès (1594–1608)

Arraché à sa terre natale et conduit sous bonne garde jusqu’à Fès, Ahmad Bābā al-Timbuktī aurait pu n’être qu’un prisonnier politique de plus, brisé par l’exil et les chaînes. Il n’en fut rien. Dans cette capitale intellectuelle du Maghreb, où convergent les écoles de pensée les plus sophistiquées du monde islamique, le lettré soudanais s’impose.

Durant ses quatorze années de captivité, Ahmad Bābā transforme sa disgrâce en un exercice de mémoire et d’autorité savante. Il rédige plus de quarante ouvrages, couvrant une vaste gamme de disciplines : fatwas détaillant des cas de jurisprudence, traités de droit malékite, œuvres de logique et de grammaire, sans oublier de précieuses biographies hagiographiques qui célèbrent les figures clés de l’islam ouest-africain. Dans ces écrits, la rigueur méthodologique le dispute à l’élégance stylistique, et l’orthodoxie sunnite n’exclut jamais l’ancrage local.

Parmi ses œuvres majeures figure le « Nayl al-ibtihāj bi-taṭrīz ad-dībāj« , une biographie intellectuelle de Muhammad al-Maghīlī, le théologien nord-africain qui avait introduit une version rigide de l’islam malékite dans les sociétés noires sahéliennes au XVe siècle. En rendant hommage à ce mentor indirect, Ahmad Bābā affirme son appartenance à une tradition transsaharienne d’orthodoxie, tout en rectifiant certaines exagérations doctrinales. L’ouvrage est à la fois un manifeste de fidélité sunnite et une affirmation de souveraineté intellectuelle africaine.

Mais c’est surtout sur le terrain glissant de la « racialisation de l’esclavage » qu’Ahmad Bābā livre ses réflexions les plus audacieuses. Il s’insurge contre l’idée, répandue dans certains milieux maghrébins, selon laquelle la couleur de peau serait un critère de servilité. Il rejette explicitement l’interprétation biaisée de la « malédiction de Cham« , utilisée pour justifier l’asservissement des Noirs. Pour lui, seule l’infidélité religieuse (et non la race) justifie l’asservissement selon le droit islamique. Cette position, aussi courageuse qu’ambivalente, fait de lui un précurseur d’une pensée anti-raciste islamique, bien que ses conclusions ne remettent pas en cause l’esclavage en tant qu’institution.

En somme, loin d’être une parenthèse obscure, l’exil d’Ahmad Bābā à Fès consacre son rayonnement au-delà du Sahel. Il y gagne le respect des plus grands juristes du Maroc et y laisse une œuvre qui irrigue encore aujourd’hui les cercles de pensée du monde musulman africain. Sa plume, affûtée par l’épreuve, devient l’arme d’un érudit africain islamisé mais non subordonné, fidèle à sa tradition, et lucide sur les périls de l’ignorance et du préjugé.

Retour à Tombouctou (1608)

Après quatorze années d’exil et d’érudition contrainte au Maghreb, Ahmad Bābā se voit enfin autorisé à regagner son foyer sahélien. La décision émane du sultan saâdien Zaydan an-Nasir, successeur d’Ahmad al-Mansur, qui cherche à adoucir les tensions avec les oulémas du Sud et à pacifier la région par une intégration mesurée des élites religieuses locales. C’est donc en 1608 qu’Ahmad Bābā franchit à nouveau les portes de Tombouctou comme un maître consacré par l’épreuve et le savoir.

Son retour est salué avec ferveur par la communauté savante. Ses pairs, ses anciens élèves et les lettrés des grandes mosquées l’accueillent comme un faqih revenu d’un long voyage initiatique, fort de son combat intellectuel contre l’ignorance, l’arrogance du pouvoir et les préjugés raciaux. Rapidement, les cercles d’enseignement (halaqāt) se réorganisent autour de sa personne. Il y dispense des cours de fiqh, d’exégèse, de logique et de biographie, transmettant aux jeunes générations le fruit de son labeur marocain, tout en réhabilitant les fondements méthodologiques du malékisme sahélien.

Mais cette renaissance intellectuelle s’opère dans un contexte profondément altéré. Le cadre politique songhaïen s’est effondré, et la domination saâdienne, bien que affaiblie, se fait encore sentir à travers les pachas, ces gouverneurs installés à Tombouctou et dépendants de Marrakech. Ahmad Bābā, tout en jouissant d’un immense prestige moral, demeure surveillé, car ses prises de position, sans être ouvertement subversives, portent en elles une revendication implicite d’autonomie intellectuelle et religieuse.

En effet, Ahmad Bābā assume un véritable magistère spirituel. Il tente, dans un climat d’instabilité et de méfiance, de reconstituer un ordre savant structuré, fondé sur les anciennes familles de lettrés, les manuscrits préservés, et l’autorité des écoles coraniques. Son œuvre et sa posture traduisent la volonté de conserver une souveraineté doctrinale africaine, sans se diluer dans les injonctions politiques venues du nord.

Mais la tâche est immense : les structures politiques sont délitées, les circuits commerciaux désorganisés, et les rivalités claniques attisées par la faiblesse du pouvoir central. Malgré tout, Ahmad Bābā tient bon, jusqu’à sa mort en 1627, dans une ville transformée mais encore éclairée par son savoir.

Il laisse derrière lui un corpus de manuscrits, une tradition enseignante réactivée, et une mémoire respectée qui perdurera dans les cercles de la famille Aqīt et au-delà. En ce sens, il demeure le dernier grand symbole d’une Afrique musulmane lettrée, enracinée, et intellectuellement indépendante ; une figure dont le retour consacre non seulement un homme, mais une civilisation en sursis.

Une critique islamique du racisme

L’une des facettes les plus fascinantes (et controversées) de la pensée d’Ahmad Bābā al-Timbuktī réside dans sa réflexion sur l’esclavage et la race, à une époque où le monde sahélo-maghrébin connaissait une forte intensification des échanges de captifs, tant dans le cadre du jihad que dans celui des réseaux commerciaux transsahariens. Juriste scrupuleux et fidèle à l’école malékite, Ahmad Bābā n’en demeure pas moins un penseur critique des dérives racialistes qui s’immiscent dans l’application du droit islamique.

Dans ses écrits, notamment ses fatwas sur l’esclavage, il établit une distinction fondamentale : le critère de l’esclavage n’est pas la couleur de peau, mais la condition religieuse. Autrement dit, aucun Noir ne peut être réduit à l’esclavage s’il est musulman. Cette affirmation, qui peut sembler élémentaire du point de vue juridique, prend un relief particulier dans un contexte où de nombreux commerçants arabo-berbères assimilaient abusivement « Noir » à « esclave », suivant une logique implicitement racialiste.

Ahmad Bābā s’attaque ainsi, avec une rare fermeté pour son temps, à la justification pseudo-religieuse du racisme anti-noir, véhiculée notamment par l’invocation de la « malédiction de Cham« ; théorie biblique selon laquelle les descendants de Cham, identifié à tort aux Africains sub-sahariens, seraient naturellement voués à la servitude. Il rejette cette idée comme étrangère à l’islam, dénonçant une lecture racialisée de la loi sacrée qui pervertit son sens universel.

Cependant, cette posture courageuse ne doit pas être idéalisée au-delà du cadre doctrinal dans lequel elle s’inscrit. Ahmad Bābā ne remet pas en cause l’institution de l’esclavage en tant que telle. Au contraire, il la défend comme légitime pour les non-musulmans capturés dans le cadre du jihad ou nés hors du dār al-Islām, conformément à l’orthodoxie de son époque. Dans ses textes, la seule protection juridique valable repose donc sur l’appartenance à l’islam, non sur des principes humanitaires universels.

Cette contradiction (entre une critique explicite du racisme et une adhésion implicite à un esclavage confessionnel) illustre la complexité intellectuelle d’un homme pris entre fidélité à la lettre du fiqh et sensibilité aux réalités socio-politiques de son temps. Ahmad Bābā, en somme est un régulateur éthique du système esclavagiste islamique, soucieux de préserver l’honneur des musulmans noirs dans un monde de plus en plus tenté par l’instrumentalisation raciale de la servitude.

Cette position, certes limitée dans sa portée émancipatrice, reste néanmoins d’une portée historique capitale, car elle pose les bases d’un discours islamique anti-racialiste qui sera repris, bien plus tard, par les réformateurs musulmans africains du XIXᵉ et XXᵉ siècles.

Héritage, postérité et récupération

La postérité d’Ahmad Bābā al-Timbuktī déborde largement les frontières temporelles de son siècle. Dès sa mort en 1627, le faqīh de Tombouctou est célébré par ses pairs comme un “mujaddid”, c’est-à-dire un rénovateur de l’islam, un rôle prestigieux attribué à celui qui, selon la tradition prophétique, est destiné à restaurer la pureté doctrinale au tournant de chaque siècle de l’hégire. Cette reconnaissance ne fut pas seulement rhétorique : dans les cercles savants sahéliens, son nom s’inscrit au panthéon des grandes figures juridiques malékites aux côtés d’Ibn Rushd ou de Khalīl.

Sa canonisation intellectuelle au sein des traditions lettrées de Tombouctou s’opère dans un double mouvement. D’une part, les familles savantes intègrent ses œuvres dans les cycles d’enseignement coranique. D’autre part, les scribes et copistes de la ville en assurent la reproduction continue, faisant d’Ahmad Bābā non seulement un penseur, mais un pilier vivant de la mémoire manuscrite sahélienne.

Ce lien organique entre sa pensée et la culture écrite africaine se voit magnifié par la création, en 1973, de l’Institut Ahmad Baba de Tombouctou, dont les collections rassemblent aujourd’hui plus de 18 000 manuscrits, provenant de mosquées, bibliothèques privées et fonds familiaux. L’Institut ne se contente pas d’honorer son nom : il en prolonge la vocation par une mission de sauvegarde, de numérisation et de transmission du patrimoine intellectuel ouest-africain. Dans le contexte des attaques islamistes de 2012–2013, cet héritage fut mis en péril mais défendu avec un courage exemplaire par les habitants de Tombouctou, déterminés à protéger l’œuvre de leur « imam du savoir » contre la barbarie des nouveaux iconoclastes.

Mais l’héritage d’Ahmad Bābā ne se limite pas aux cercles savants. Il est récupéré, interprété et parfois réinventé à la lumière des enjeux contemporains. Dans les débats sur l’“islam noir”, les droits humains ou encore la critique du racisme dans les sociétés musulmanes, son nom est régulièrement invoqué comme symbole d’une Afrique islamisée, instruite et résistante. Ses critiques du préjugé racial sont mobilisées comme argument anticolonial et antiesclavagiste, tandis que sa défense du droit islamique est utilisée pour souligner l’autonomie juridique des sociétés sahéliennes face aux importations idéologiques modernes.

Toutefois, cette récupération est ambivalente. Car Ahmad Bābā fut tout à la fois un penseur humaniste dans son combat contre le racisme, et un juriste conservateur dans sa défense rigide de l’ordre social confessionnel, y compris dans ses justifications de l’esclavage des non-musulmans. Cette tension, loin d’être un obstacle à la compréhension de sa pensée, en est le cœur même : Ahmad Bābā incarne la complexité d’un monde intellectuel saharien capable de conjuguer rigueur juridique, ancrage local et rayonnement global.

Il est, à ce titre, l’ultime vigie d’un âge d’or sahélien, dont l’ombre tutélaire plane encore sur les manuscrits, les mosquées, et les consciences.

La vigie du désert et de la foi

Ahmad Bābā al-Timbuktī demeure l’un des derniers géants d’une époque où l’Afrique de l’Ouest, loin des clichés d’une altérité marginale, brillait au sein du monde islamique par ses lettrés, ses manuscrits et son autonomie intellectuelle. Héritier des grandes traditions sahéliennes et artisan d’un islam enraciné, il fut à la fois gardien d’un ordre ancien et précurseur d’une conscience critique. Ni révolté, ni inféodé, il incarne cette figure si rare du savant libre enchaîné à ses principes.

Son œuvre, écrite entre chaînes et pupitres, enseigne qu’en des temps troublés, la plume peut valoir le glaive, et que la vérité du droit peut contester l’arbitraire des puissants. Si la postérité lui rend hommage, c’est parce qu’il porta haut la dignité africaine dans les cercles les plus savants, tout en rappelant que l’islam noir, loin d’être une périphérie de l’umma, en est l’un de ses poumons spirituels.

Dans les sables de Tombouctou, le vent n’a pas effacé son nom. Il l’a gravé.

Sources

- Timothy Cleaveland, « Ahmad Bābā al‑Timbuktī and his Islamic Critique of Racial Slavery in the Maghrib », Journal of North African Studies (2015).

- Oxford Research Encyclopedias – Ahmed Bâba al‑Timbuktî.

- John O. Hunwick, Timbuktu and the Songhay Empire (Brill, 1999).

- Timbuktu Scholarship: But What Did They Read?, Journal of the History of Ideas.

- Robin Walker, The Manuscripts and Intellectual Legacy of Timbuktu, Gresham College.

- Wikipedia (fr/en) — Ahmad Bābā al‑Timbuktī ; Institut Ahmed‑Baba ; Manuscrits de Tombouctou.