Ville mythique surgie des confins du désert et du fleuve, Tombouctou fut tour à tour carrefour caravanier, université islamique, et capitale spirituelle du Sahel. De sa fondation touarègue à sa renaissance post-djihadiste, voici l’histoire d’un centre africain de savoir et de résistance, symbole oublié d’un islam savant enraciné.

Tombouctou, ou l’exception sahélienne entre désert, foi et savoir

L’histoire africaine, trop souvent racontée au prisme de ses silences ou de ses tragédies, recèle pourtant des foyers de civilisation majeurs, ignorés ou déformés par une historiographie européenne longtemps myope. Tombouctou, ville frontière entre la mer de sable saharienne et les terres fertiles du delta intérieur du Niger, incarne à elle seule l’une des plus hautes expressions de la civilisation sahélienne précoloniale. Ni capitale politique à proprement parler, ni simple carrefour commercial, elle fut durant des siècles un centre spirituel, intellectuel et culturel majeur, irrigué par les routes de l’or, de l’encre et de la foi.

Mais Tombouctou n’est pas née d’un décret impérial ou d’un caprice royal. Elle surgit, comme souvent en Afrique, du croisement de plusieurs dynamiques : implantation touarègue, négoce caravanier, islamisation lente et localisée, puis absorption par les grands empires soudanais (Mali puis Songhaï) avant d’entrer dans la géopolitique maghrébine avec l’irruption des armées marocaines. Chaque étape de son développement répond à une logique territoriale, économique ou religieuse propre, dans laquelle l’Afrique a agi comme sujet de son histoire, et non comme décor passif.

Tombouctou, c’est donc l’histoire d’une ville sans murailles mais entourée de légendes, longtemps redoutée par les Européens, longtemps idéalisée par les musulmans, souvent oubliée par les Africains. Il est temps d’en retracer l’histoire, loin des mythes, mais au plus près des faits, dans une lecture rigoureuse, ancrée dans les réalités sahéliennes et dans l’esprit d’un continent qui, loin de l’oralité pure, a aussi produit des bibliothèques, des chartes, des penseurs et des empires.

Genèse d’un comptoir saharien (XIe–XIIIe siècle)

Comprendre Tombouctou impose d’abord une lecture du terrain. Loin d’être une création ex nihilo ou le fruit d’un caprice impérial, la ville s’enracine dans une géographie d’interface, à la jonction de trois zones stratégiques : le désert, la savane, et le fleuve. Ce trépied écologique, unique en Afrique de l’Ouest, a façonné depuis des siècles les mobilités humaines, les échanges commerciaux et les implantations sédentaires.

Au cœur de cette dynamique se trouve le delta intérieur du Niger, espace amphibie constitué d’une vaste mosaïque de bras morts, de zones marécageuses, de plaines alluviales et de dunes. Ce territoire n’est pas seulement fertile ; il est structurant. Il sert à la fois de bassin agricole, de réserve pastorale pour les éleveurs peuls ou maurs, et surtout de couloir de navigation fluviale, connectant les confins du Sahara à ceux de la savane guinéenne. Autrement dit, qui contrôle le delta, contrôle la clef logistique du Sahel.

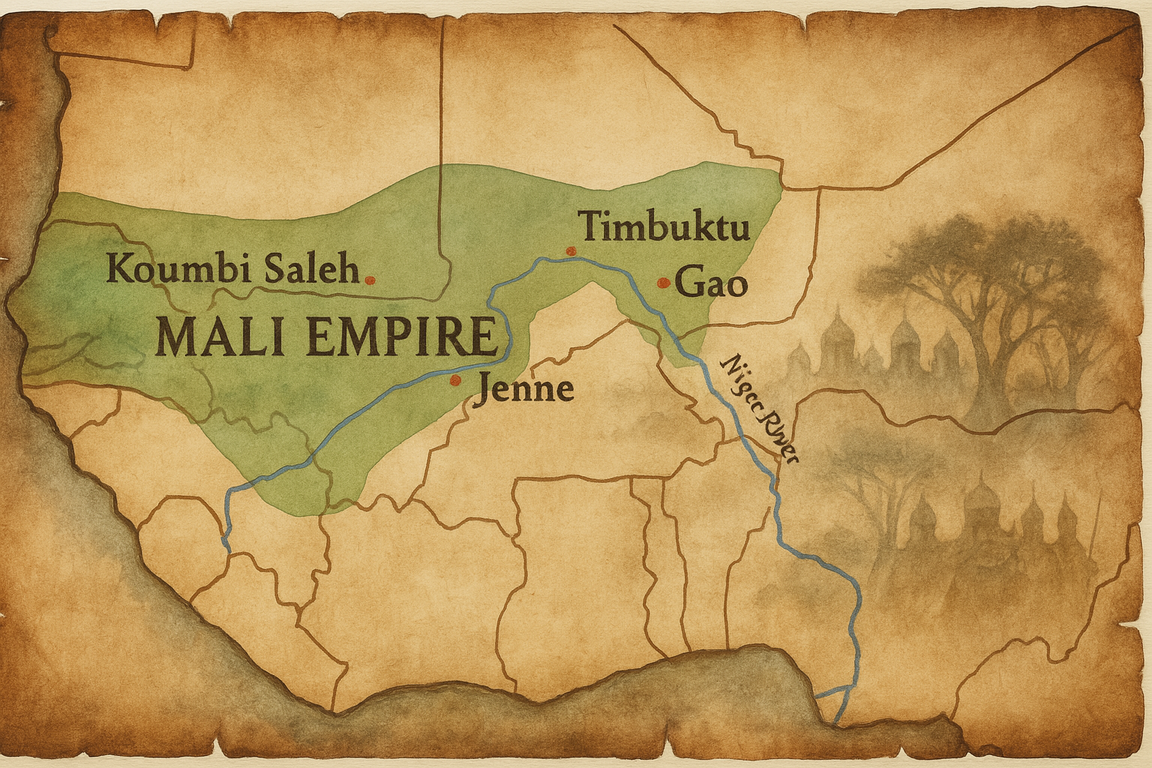

Plus au nord, la progression des dunes marque le début de l’océan de sable touarègue. Mais loin de former une barrière, le désert agit ici comme un espace de circulation hautement structuré, quadrillé depuis des siècles par les grandes caravanes transsahariennes. Les routes partent de Sijilmassa, Ghadamès ou Tindouf, traversent Taghaza (le sel), puis bifurquent vers Gao ou Tombouctou, avant de s’enfoncer au sud jusqu’à Djenné ou Koumbi Saleh. Tombouctou s’insère très tôt comme halte majeure de cette diagonale commerciale, à l’articulation du monde berbère et du monde soudanais.

C’est cette double articulation (fluviale et désertique) qui fait de la région un nœud géo-économique. Aucune autre ville ne réunit autant d’avantages comparés sur une carte sahélienne : possibilité d’accueillir les caravaniers, d’alimenter les hommes et bêtes en eau douce, de stocker le sel et l’or, de négocier avec les sédentaires soninké ou songhaï. À l’époque où l’État est encore balbutiant et les frontières inexistantes, la géographie décide de l’histoire : Tombouctou est née parce qu’elle était nécessaire.

Comme dans nombre de hauts lieux africains, la fondation de Tombouctou échappe à une datation rigide, se situant quelque part entre l’histoire et la mémoire collective. Ce flou n’est pas un obstacle à la vérité historique, mais un reflet d’un monde où l’écrit n’était pas le seul garant de légitimité. Ce sont les Touaregs (ou plus précisément, le clan Imakcharen, une branche des Kel Tamasheq) qui sont à l’origine de cette implantation dans la seconde moitié du XIe siècle.

Ces pasteurs nomades, maîtres des confins saharo-sahéliens, ne fondent pas de villes, ils installent des campements. Or c’est justement ce type d’établissement qu’ils érigent à la lisière du fleuve, au point de jonction entre leur zone de transhumance et les routes caravanes en provenance du Nord. Initialement, Tombouctou n’est qu’un poste saisonnier, une aire de repos pour hommes et bêtes, avec des points d’eau gardés par des membres du clan.

La toponymie même de la ville atteste de cet enracinement touarègue. « Tin-Bouctou », littéralement en tamasheq, signifie « le puits de Bouctou ». Bouctou, selon la tradition orale, serait une femme d’origine touarègue, sage et respectée, à qui les hommes confient la garde du camp. Ce personnage féminin, qui incarne à la fois l’autorité domestique, la transmission, et la sécurité du groupe, illustre une conception touarègue du pouvoir non guerrier mais matrilinéaire. Ce détail n’est pas anodin : il rappelle que la cité, avant de devenir bastion islamique, fut d’abord une matrice sahélienne tenue par des mains féminines.

À mesure que les flux commerciaux s’intensifient, les Touaregs sédentarisent une partie de leur activité à cet endroit. Sans bâtir une ville de pierre ou de banco (ce sera l’œuvre des sédentaires mandé et songhaï venus plus tard), ils permettent l’émergence d’un comptoir structuré, où se croisent les caravanes venues du Sahara et les marchands noirs du sud. Ce sont eux qui assurent la sécurité des pistes, prélèvent des droits de passage, arbitrent les conflits entre clans et tribus. Ils ne sont pas bâtisseurs, mais faiseurs d’équilibres.

Le destin de Tombouctou ne se joue pas dans l’architecture ni dans la conquête, mais dans la géographie des flux commerciaux. Ce qui n’était au départ qu’un simple point d’eau gardé par les Touaregs devient, au tournant du XIIe siècle, une étape incontournable du commerce transsaharien, à la faveur d’une conjoncture géoéconomique spécifique : la croissance des circuits marchands sahéliens et l’intégration progressive de l’Afrique de l’Ouest dans l’économie islamique mondiale.

À l’époque, les grands empires soudanais (notamment le Ghana puis le Mali) organisent et sécurisent les routes du sud, tandis que les cités caravanières nord-africaines (comme Sijilmassa, Tindouf, ou Ghadamès) assurent le relais logistique depuis le Maghreb. Tombouctou, idéalement située à la bordure du désert, au débouché méridional de ces pistes, devient le lieu de transfert et d’échange entre deux mondes : le nomade et le sédentaire, le berbère et le mandé, le sel et l’or.

Les caravanes touarègues, fortes parfois de plusieurs centaines de chameaux, s’y arrêtent pour ravitailler, échanger, et redistribuer les marchandises. Le sel extrait des mines de Taghaza, véritable or blanc du Sahara, y est troqué contre l’or venu de Bambouk, enfoui dans les profondeurs du Mandé. À cela s’ajoutent les esclaves capturés lors des razzias ou livrés par les chefferies du sud, vendus pour être convoyés vers les oasis, ou vers les cités de l’Atlas. Les céréales, produites dans le delta intérieur (sorgho, mil, riz de décrue), constituent enfin une ressource stratégique pour nourrir les hommes des caravanes.

Très vite, un marché régulier se met en place, structuré autour d’acteurs commerciaux touarègues, songhaï, peuls et mandés, mais aussi juifs maghrébins et arabes venus du nord. Ce n’est pas encore une ville au sens urbanistique, mais c’est un nœud d’interdépendances, avec ses courtiers, ses greniers, ses campements marchands. La sédentarisation des échanges précède celle des bâtisseurs.

Ce commerce n’est pas libre : il est régulé par les Touaregs, qui imposent des droits de passage et des redevances, mais aussi par les marchands eux-mêmes, selon des règles non écrites mais solidement respectées, issues de la sanankuya (cousinage à plaisanterie) et des pactes d’hospitalité interethniques.

Intégration dans les grands empires ouest-africains (XIIIe–XVIe siècle)

La puissance marchande appelle la puissance politique. À mesure que Tombouctou s’impose comme plaque tournante du commerce sahélo-saharien, elle attire l’attention de ceux qui, au sud, cherchent à sécuriser et capter ces flux pour alimenter leur centralité impériale. Ce seront les empereurs du Mali, dont l’expansion territoriale au tournant du XIVe siècle intègre Tombouctou dans une logique impériale et islamique à la fois stratégique et symbolique.

L’annexion de la ville intervient sans bataille spectaculaire ni siège en bonne et due forme. Contrairement à d’autres cités prises par la force, Tombouctou entre dans l’orbite malienne par un double processus : diplomatique et commercial. L’historiographie s’accorde à situer cette intégration à l’époque du règne de Mansa Musa (1312–1337), figure charismatique et visionnaire, qui donne à l’empire du Mali une dimension islamique affirmée sur la scène afro-maghrébine et moyen-orientale.

La logique est claire : pour un souverain musulman en quête de reconnaissance internationale, le contrôle des carrefours commerciaux à haute valeur symbolique et économique est essentiel. En annexant Tombouctou, Mansa Musa ne capture pas seulement une étape caravanière : il s’offre un levier diplomatique auprès des oulémas du monde islamique, ainsi qu’un point d’ancrage dans les circuits du commerce transsaharien. La ville devient un avant-poste impérial au nord, complémentaire de Gao sur le fleuve et de Djenné plus au sud.

Ce changement de statut s’accompagne d’une première transformation urbaine. À partir du XIVe siècle, les premières constructions en banco sont érigées, rompant avec l’esthétique nomade des origines. Il ne s’agit pas encore des grandes mosquées de l’âge d’or, mais bien de fondations discrètes : lieux de prière, résidences pour marchands et érudits, entrepôts et centres de pesée. L’influence architecturale vient du Mandé, mais aussi des constructeurs venus du Maghreb, attirés par la cour malienne. Le cas le plus célèbre étant celui d’Abu Ishaq al-Sahili, poète andalou devenu architecte de cour après le pèlerinage de Mansa Musa à La Mecque.

Mais au-delà de la pierre, c’est l’Islam savant qui s’enracine. Car le Mali, tout en demeurant un empire africain fondé sur des structures claniques et lignagères, se pense alors comme un pouvoir musulman légitime, protecteur de la foi. Tombouctou devient dès lors un relais du pouvoir religieux malien, un lieu de passage pour les juristes, les imams et les étudiants venus du cœur de l’empire ou du Maghreb.

Ce processus n’efface pas la complexité sociale préexistante : les Touaregs conservent une influence locale, les marchands restent autonomes, et les traditions africaines persistent. Mais un nouveau pouvoir s’insinue : le pouvoir impérial, distant mais structurant, qui introduit l’impôt, la sécurité armée, et la légitimation par le droit musulman.

Dans l’histoire africaine précoloniale, la diffusion de l’Islam ne suit pas une logique de conquête militaire mais une dynamique d’élite, où le pèlerinage, la diplomatie et l’économie dessinent les chemins de la foi. À ce titre, le pèlerinage de Mansa Musa à La Mecque en 1324 constitue un tournant décisif : non seulement pour l’image de l’empire du Mali sur la scène islamique mondiale, mais aussi pour la structuration religieuse de ses villes, au premier rang desquelles Tombouctou.

La tradition rapporte (et les chroniques arabes confirment) que le souverain malien fit le voyage à la tête de plusieurs milliers d’hommes et de dizaines de tonnes d’or, distribuant des cadeaux fastueux aux notables du Caire et de La Mecque, provoquant même une inflation monétaire dans certaines régions du Proche-Orient. Mais au-delà du spectaculaire, ce pèlerinage avait un but politique : inscrire le Mali dans l’umma, la communauté des croyants, et ainsi légitimer religieusement sa puissance impériale. Ce n’était pas un acte de foi isolé, mais un geste diplomatique calculé.

À son retour, Mansa Musa n’est pas seul : il est accompagné d’érudits, d’architectes, de scribes et de jurisconsultes, parmi lesquels le plus célèbre est Abu Ishaq al-Sahili, lettré andalou, poète de formation, devenu bâtisseur par pragmatisme. Ce dernier, installé à la cour impériale, aurait initié l’adoption de certaines normes architecturales maghrébines dans la vallée du Niger, notamment à Gao, Djenné et Tombouctou. Même si le rôle d’al-Sahili a pu être idéalisé par les chroniqueurs arabes, sa présence symbolise l’ouverture intellectuelle du Mali vers l’Islam savant.

Tombouctou bénéficie directement de cette ouverture. Car ce que le pèlerinage a enclenché au sommet de l’État, la ville du désert va le traduire dans ses murs : installation de juristes formés à Fez ou Kairouan, développement de mosquées-écoles (la plus ancienne étant celle de Djingareyber), constitution d’un corps de clercs lettrés, enseignant le droit malékite, la théologie asharite, la grammaire et la rhétorique arabes.

Ces écoles, qui s’appuient sur des fondations privées et des mécènes marchands, ne relèvent pas d’un système centralisé d’enseignement étatique, mais d’un tissu décentralisé et organique, comme dans le reste du monde islamique. C’est ce qui permet leur résilience : chaque érudit attire ses élèves, chaque mosquée devient un pôle intellectuel, chaque famille savante établit son prestige par la transmission du savoir.

Loin d’être une rupture, cette islamisation savante s’inscrit dans une continuité proprement africaine : les pratiques antérieures de griotisme, de mémoire orale, de commentaire public des textes sacrés, trouvent une traduction islamisée, sans disparition brutale. L’Islam de Tombouctou, bien qu’orthodoxe dans sa forme juridique, reste africain dans ses dynamiques sociales et pédagogiques.

Au milieu du XVe siècle, l’horizon impérial malien s’effondre sous l’effet de crises internes, de querelles dynastiques et d’un affaiblissement de ses relais provinciaux. C’est dans ce vide que s’élève l’Empire songhaï, fondé depuis Gao, et dont l’expansion rapide vers l’ouest annonce une reconfiguration politique du Sahel central. Dans ce contexte, Tombouctou devient un enjeu stratégique majeur : non seulement pour sa richesse commerciale, mais surtout pour son rayonnement religieux et intellectuel, devenu outil de légitimation impériale.

La ville est d’abord prise militairement par Sonni Ali en 1468, à la suite d’une campagne brutale qui vise à briser le pouvoir autonome des oulémas et à soumettre la ville au contrôle songhaï. Selon les chroniqueurs, le souverain animiste, pragmatique et autoritaire, réprime les notables religieux qui résistaient à sa mainmise, provoquant une première rupture dans la gestion savante de la ville. Tombouctou, sous Sonni Ali, est conquise mais pas encore investie dans sa dimension intellectuelle : elle est captée, non encore intégrée.

Il faut attendre son successeur, Askia Muhammad (1493–1528), pour que commence une seconde phase, fondatrice, cette fois pacifiée et structurante. Musulman convaincu, pèlerin à La Mecque, réformateur religieux, l’Askia transforme la conquête militaire en intégration idéologique. Sous son règne, Tombouctou devient le cœur de l’Islam soudanais, modèle d’un empire théocratique organisé autour de la sharîʿa malékite.

La réforme passe par une double politique : construction institutionnelle et centralisation des oulémas. C’est à cette époque que prennent toute leur ampleur les trois grandes mosquées emblématiques de la ville :

- Sankoré, plus qu’un simple lieu de culte, devient une véritable université islamique, abritant jusqu’à 25 000 étudiants et une bibliothèque de manuscrits d’une richesse exceptionnelle. Elle est soutenue par des mécènes marchands et intégrée aux réseaux savants du monde musulman.

- Djingareyber, rénovée et agrandie, se mue en mosquée royale, symbolisant l’autorité de l’empereur sur la foi.

- Sidi Yahya, enfin, incarne la diversité spirituelle locale, abritant à la fois prière, enseignement et médiation.

Simultanément, l’État songhaï met en place une politique de codification juridique, confiant aux oulémas la gestion des affaires civiles, des litiges commerciaux, des successions et des mariages. C’est une forme de centralisation par le savoir : le pouvoir n’impose pas la loi, il délègue son autorité au droit malékite, lequel devient outil d’homogénéisation dans un empire multiethnique. Les oulémas jouent ici un rôle équivalent à celui des administrateurs royaux européens, mais dans le langage du fiqh.

Loin d’une simple piété de façade, la politique d’Askia Muhammad témoigne d’une volonté d’enraciner l’empire songhaï dans une légitimité islamique mondiale. Des relations sont nouées avec le Caire, Tlemcen, Fez et La Mecque. Des savants viennent enseigner, des manuscrits circulent, des diplômes sont échangés. Tombouctou devient le Fez noir du Sahel, cité lettrée, sanctuaire d’orthodoxie, vitrine savante d’un empire africain pleinement intégré à la communauté musulmane.

Apogée intellectuel et rayonnement islamique (XVe–XVIe siècle)

Si Tombouctou s’est imposée comme capitale sahélienne du commerce, elle s’est surtout inscrite dans l’histoire comme capitale de l’intelligence islamique africaine. Du XVe au XVIe siècle, la ville connaît une effervescence savante inédite en Afrique subsaharienne. Ce n’est pas seulement une ville de prière, mais une métropole de l’enseignement religieux, juridique et scientifique, rivalisant alors avec Fez, Le Caire ou Kairouan. À cette époque, la parole ne se transmet plus seulement à l’ombre des tentes, mais dans des bibliothèques, des cours de droit, des traités d’astronomie.

Le socle de cette efflorescence repose sur un triangle institutionnel sans équivalent : Sankoré, Djingareyber, Sidi Yahya. Ces trois mosquées, à la fois lieux de culte, centres d’enseignement et bibliothèques, incarnent la convergence entre spiritualité, pédagogie et pouvoir savant.

- Sankoré, d’abord. Fondée dès le XIVe siècle mais développée à son zénith sous Askia Muhammad, cette mosquée-université devient le phare du savoir malékite au sud du Sahara. Financée par de riches marchands, dotée de centaines de manuscrits importés ou rédigés sur place, elle attire des étudiants de tout le monde soudanais. On y enseigne la grammaire arabe, la logique, le droit musulman (fiqh), la rhétorique, les mathématiques et l’astronomie. Certains maîtres, comme Ahmed Baba, jouissent d’un prestige tel qu’ils sont invités dans les cours du Maroc ou du Caire.

- Djingareyber, reconstruite en banco par Abu Ishaq al-Sahili au XIVe siècle, devient la mosquée royale par excellence, lieu où se conjuguent la prière publique, les sermons du vendredi et les grandes leçons. Elle incarne le lien entre l’islam et le pouvoir impérial, entre foi et autorité politique. C’est là que les oulémas justifient la légitimité des askia, que les débats de jurisprudence sont arbitrés, que les fatwas circulent.

- Sidi Yahya, plus tardive (fin du XVe siècle), représente la diversité spirituelle et la tolérance interne à l’islam de Tombouctou. Moins directement connectée au pouvoir impérial, elle est un centre de dévotion populaire et de transmission mystique, où l’enseignement touche à la spiritualité soufie, aux sciences du cœur autant qu’à celles du fiqh.

Ce triangle ne repose pas sur un modèle universitaire centralisé à l’occidentale. Il s’agit d’un réseau souple de maîtres et d’élèves, souvent regroupés par lignées savantes, cercles d’étude ou zawiya. La ville vit au rythme des débats théologiques, des récitations coraniques, des lectures publiques. On débat du mu’tazilisme, on commente Al-Ghazali, on interprète Ibn Rushd. Le savoir circule, manuscrit à la main, mémoire à l’appui.

Mais cette effervescence intellectuelle n’est pas autarcique. Grâce aux réseaux marchands et aux pèlerinages, Tombouctou est connectée aux grandes villes du monde musulman : des manuscrits viennent du Hedjaz, du Caire, d’Al-Andalus ; des diplômes sont échangés avec Fez ; des correspondances sont entretenues avec les savants de Tlemcen et de Tunis. Tombouctou est au centre d’une République des lettres islamique à l’échelle sahélo-méditerranéenne.

Il faut insister : cette centralité ne relève ni du mythe ni de la nostalgie postcoloniale. Elle est documentée, archivée, conservée dans les milliers de manuscrits encore présents dans les bibliothèques familiales de la ville, malgré les pillages et les incendies.

Si Tombouctou a brillé par ses institutions, elle n’aurait jamais rayonné sans les hommes qui en ont porté la pensée. Car l’Afrique, comme toute autre civilisation, ne se raconte pas seulement par ses empires ou ses échanges commerciaux, mais par ses lignées intellectuelles, ses maîtres, ses commentateurs, ses penseurs. À Tombouctou, l’élite n’est pas celle du glaive, mais celle de l’encrier. Les lettrés sont les véritables architectes de son renom, transmetteurs du savoir islamique, garants de l’orthodoxie et médiateurs sociaux.

Parmi ces figures, Ahmed Baba de Tombouctou (1556–1627) occupe une place centrale. Juriste malékite, théologien, grammairien et biographe, il incarne le sommet de la culture savante sahélienne, au croisement de l’Afrique noire et du monde arabo-islamique. Né dans une des grandes familles lettrées de la ville, il reçoit une éducation complète à Sankoré, compose très tôt des ouvrages juridiques et historiques, et devient référence du fiqh soudanais. Sa production littéraire compte plus de 40 ouvrages, dont des traités de jurisprudence et des catalogues biographiques de savants africains.

Mais son destin bascule lors de la conquête marocaine de 1591. Refusant de se soumettre aux envahisseurs chérifiens, Ahmed Baba est arrêté et exilé à Marrakech avec plusieurs notables. Là-bas, au lieu d’être marginalisé, il est reconnu pour son érudition et reçoit même l’estime des oulémas maghrébins. Son exil, loin de l’anéantir, fait de lui le symbole vivant d’un islam africain lettré, digne et résistant. Il incarne, aux yeux du monde musulman, la fertilité intellectuelle du Bilād as-Sūdān.

Mais Tombouctou ne se résume pas à une seule figure. Elle vit par ses familles savantes, véritables dynasties du savoir. Les plus illustres sont les Kati et les Aqit. Les Kati, descendants supposés d’un andalou converti, sont à l’origine de nombreuses œuvres juridiques et historiques, dont la célèbre Chronique de Tombouctou. Les Aqit, pour leur part, forment une lignée de juges (qadis) sur plusieurs générations, assurant la continuité du droit islamique en contexte africain, et offrant à la ville une stabilité juridique fondée sur la jurisprudence malékite.

Autour de ces lignées gravitent les scribes, les copistes, les maîtres anonymes, artisans du livre et de la mémoire. Le manuscrit, dans la culture de Tombouctou, est un bien sacré, soigneusement copié, orné parfois de calligraphie ou de gloses marginales. Chaque ouvrage est une œuvre vivante, annotée, transmise, offerte ou vendue selon des circuits familiaux ou marchands. Le livre devient monnaie, héritage, outil de prestige et acte de foi.

En cela, les lettrés de Tombouctou ont su construire une véritable société du savoir, enracinée dans les traditions africaines tout en étant pleinement intégrée dans les normes islamiques. Leur rôle dépasse l’enseignement : ils servent d’intermédiaires entre le pouvoir et la population, de diplomates entre villes et caravanes, de gardiens d’un islam sahélien lucide, rigoriste mais enraciné.

Dans l’aire sahélienne, où le sable érode les murailles et où la mémoire se transmet par la parole, Tombouctou fait figure d’exception : la ville a fait de l’écriture son bouclier, de l’encre son or, du manuscrit son étendard civilisationnel. Du XVe au XVIIe siècle, ce n’est pas seulement un centre d’enseignement, c’est un atelier scripturaire à l’échelle du continent, un carrefour du livre où s’échangent, se copient, se commentent des milliers de textes.

Loin des clichés qui associent l’Afrique à une prétendue oralité généralisée, le cas de Tombouctou prouve l’existence d’une culture lettrée proprement africaine, enracinée dans le droit musulman mais élargie à tous les domaines du savoir classique islamique : exégèse, grammaire, médecine, astronomie, logique, soufisme, poésie, agriculture, et même diplomatie. Cette profusion repose sur une triple dynamique : importation, copie locale et conservation privée.

D’abord, l’importation. Dès le XIVe siècle, avec les premiers pèlerinages de souverains maliens et songhaï, les liens se resserrent entre le Bilād as-Sūdān et les centres intellectuels du Maghreb, d’Andalousie et du Mashreq. Les marchands ramènent avec eux des traités religieux de Tlemcen, des grammaires de Fès, des ouvrages médicaux du Caire, voire des ouvrages philosophiques venus d’al-Andalus. Ces livres deviennent des objets de prestige, mais aussi des matrices pédagogiques pour les écoles locales, bases de l’enseignement et sources de reproduction.

Ensuite, la copie locale. Car les lettrés de Tombouctou ne se contentent pas de lire : ils copient, traduisent, commentent. Une véritable industrie manuelle et savante s’installe, avec ses scribes professionnels, ses calligraphes, ses relieurs. Le papier est importé, l’encre est fabriquée sur place, souvent à base de gomme et de suie, les plumes sont taillées avec soin. Chaque ouvrage copié devient un objet unique, marqué par les styles régionaux et enrichi de gloses en marge, où s’expriment la pensée locale. Il s’agit parfois de simples recueils juridiques, parfois de vastes compilations hagiographiques ou de listes généalogiques précises.

Enfin, la conservation. Ici réside peut-être la plus grande originalité de Tombouctou : les manuscrits sont conservés non pas dans une bibliothèque publique centralisée, mais dans des familles. Chaque lignée savante détient ses ouvrages, les cache ou les expose selon les risques politiques. Ces bibliothèques domestiques, parfois secrètes, parfois ouvertes à des étudiants triés sur le volet, assurent la transmission du savoir sur plusieurs siècles. Aujourd’hui encore, des centaines de familles à Tombouctou, Djenné ou Gao possèdent de tels trésors, protégés contre les pillages, les incendies ou les conquêtes étrangères.

L’ampleur du patrimoine est stupéfiante : les estimations parlent de plus de 700 000 manuscrits disséminés dans la région, souvent intacts malgré les épreuves du temps. On y trouve des traités de droit islamique, des commentaires de la grammaire d’Ibn Ajurrum, des correspondances entre savants, des relevés astronomiques, et même des œuvres locales inédites. C’est là un continent de papier, enfoui dans le désert, mémoire d’une Afrique lettrée, savante et souveraine.

Déclin, conquêtes et marginalisation (1591–XIXe siècle)

À la fin du XVIe siècle, Tombouctou n’est plus seulement une ville : elle est devenue un symbole. Symbole de l’islam savant africain, de la prospérité commerciale transsaharienne, d’une puissance politique songhaï enracinée dans la tradition sahélienne. C’est précisément ce prestige, autant que les ressources en or de la région, qui attire l’attention d’un ambitieux sultan marocain : Ahmad al-Mansur, de la dynastie saâdienne.

Le contexte géopolitique est déterminant. Le Maroc, fraîchement sorti de la victoire contre les Portugais à la bataille des Trois Rois (1578), cherche à asseoir sa légitimité en tant que puissance musulmane rayonnante. Mais le trône saâdien est fragile, contesté, menacé par des tensions internes. Ahmad al-Mansur, dans une tentative de détourner l’instabilité vers l’extérieur, projette une expédition militaire vers le cœur du Soudan occidental. Objectif affiché : le contrôle des mines d’or du Bouré et de Bambouk. Objectif implicite : démonstration de force et assujettissement d’un islam noir jugé autonome, voire trop indépendant.

L’expédition est préparée avec soin. En 1590, un corps expéditionnaire de quelque 4 000 soldats marocains, encadrés par des officiers turcs et armés d’arquebuses, franchit le désert à marche forcée. Cette armée, bien que numériquement réduite, possède un avantage technologique décisif sur les Songhaï : la poudre à canon. À sa tête, le redouté pacha Judar, renégat espagnol islamisé, général énergique mais brutal.

En 1591, l’armée marocaine atteint Gao et détruit l’armée songhaï à la bataille de Tondibi. Le choc est rude : les cavaliers songhaï, malgré leur bravoure, ne résistent pas à la supériorité de feu des arquebusiers. Tombouctou, sans véritable défense militaire, tombe peu après sans combat. Mais c’est dans l’après-conquête que se joue le véritable drame : la ville, fierté intellectuelle de l’Afrique de l’Ouest, devient un territoire occupé, soumise à un pouvoir militaire étranger, musulman certes, mais étranger dans ses formes, ses logiques, ses méthodes.

Les oulémas, garants du droit et de la mémoire, sont particulièrement visés. Le pouvoir saâdien, méfiant à l’égard de leur prestige et de leur influence, ordonne l’arrestation, la déportation, voire l’exécution de nombreux savants. Le cas le plus emblématique est celui de Ahmed Baba de Tombouctou, principal intellectuel de son temps, arrêté, humilié, puis déporté à Marrakech. Là, malgré l’admiration qu’il suscite, il refuse de collaborer avec le pouvoir et devient le symbole d’un islam noir résistant et digne face à l’ingérence du nord.

Cette invasion marque la fin de l’autonomie politique de Tombouctou. Les Marocains y installent un gouvernorat militaire (le Pacha local), recrutent des troupes locales pour contrôler la région (les Arma, métis hispano-maghrébins), et imposent un impôt lourd et arbitraire. Mais leur contrôle reste superficiel, contesté en permanence par les chefferies peules, les milices touarègues, et les populations songhaï. L’occupation ne se transforme jamais en intégration.

Pire encore : le commerce transsaharien, pilier de la prospérité locale, est durablement perturbé. Les caravanes se détournent, les routes se déplacent, les marchés maghrébins se tournent vers l’Atlantique. Tombouctou, dès la fin du XVIIe siècle, entre dans une longue phase de marginalisation politique et économique, réduite à un rôle symbolique et savant, désormais périphérique dans les grands flux du monde musulman.

L’occupation de Tombouctou par les Marocains après 1591 ne donna lieu ni à une colonisation structurée, ni à une administration stable. Ce fut une occupation militaire sans projet politique. Une simple garnison étrangère perchée sur un socle sahélien qui lui resta fondamentalement hostile. Loin d’apporter l’ordre, elle engendra une forme chronique d’instabilité, nourrie à la fois par la faiblesse du commandement chérifien et la résilience des pouvoirs autochtones.

Le pouvoir effectif fut confié à un gouverneur nommé pacha, installé à Tombouctou et représentant le sultan saâdien. Mais cet envoyé, souvent désavoué ou abandonné par Marrakech, dépendait de ses propres troupes (les Arma) pour maintenir un semblant d’autorité. Ces Arma, descendants d’anciens soldats marocains établis localement et mêlés à la population autochtone, formaient une caste militaire hybride, sans base populaire, tiraillée entre fidélité au Maghreb et enracinement africain.

Or, très vite, l’autorité du pacha s’effrita. Les circuits commerciaux furent désorganisés. Le commerce transsaharien, en déclin, ne finançait plus les ambitions des gouverneurs. Les caravanes évitaient Tombouctou au profit d’axes plus sûrs. L’absence de ressources, de soutien métropolitain et de légitimité religieuse laissa place à une série de révoltes, de mutineries et de coups de force. Les pachas se succédaient au rythme des intrigues ; leur autorité ne dépassait parfois pas les murs de la ville.

Dans ce contexte de vide politique, les Touaregs Kel Essouk et Imghad, longtemps tenus à distance des centres du pouvoir, revinrent dans le jeu. Peuple du désert, maîtres des itinéraires caravaniers et redoutables cavaliers, ils reprirent sporadiquement le contrôle des périphéries de Tombouctou, puis de la ville elle-même à certaines périodes. Ce fut notamment le cas aux XVIIIe et XIXe siècles, où les Touaregs intervenaient à la fois comme protecteurs, racketteurs, et parfois même seigneurs de la ville, imposant leur autorité sur les marchés, les routes et les mosquées.

Cette domination touarègue n’était pas unifiée : les Kel Essouk au nord, les Imghad plus proches des basses plaines, agissaient en chefs indépendants, fondant leur autorité sur le contrôle des routes, le prélèvement de la zakât et la menace permanente du sabre. Ils ne cherchaient pas à administrer la ville selon des schémas impériaux, mais à en tirer profit tout en maintenant l’autonomie des confédérations nomades.

Le résultat de cette double domination, marocaine de façade et touarègue de fait, fut un siècle et demi de flottement politique, où Tombouctou survécut, mais en marge, sans direction stable, sans programme politique, sans projet religieux central. Son élite savante maintint tant bien que mal la mémoire d’un passé glorieux, mais sans pouvoir central pour le relayer. Les oulémas devinrent des notables sans puissance, les manuscrits des archives en sommeil, les mosquées des citadelles de silence.

La marginalisation de Tombouctou ne fut pas le fruit d’une conquête ou d’un désastre ponctuel. Elle fut plus insidieuse : un lent étouffement par périphérisation, une érosion géopolitique progressive causée par la recomposition des axes économiques régionaux et globaux. En d’autres termes, Tombouctou ne fut pas détruite, elle fut dépassée.

Au tournant du XVIIIe siècle, le grand commerce transsaharien, pilier de sa prospérité depuis cinq siècles, s’effondre peu à peu. Trois facteurs majeurs concourent à ce reflux :

- L’insécurité chronique des routes caravanières, désormais soumises aux raids touaregs, aux prélèvements arbitraires des Arma ou aux blocages imposés par des chefferies concurrentes.

- Le déclin structurel des grands marchés du nord saharien, en particulier de Sijilmassa et de Tindouf, eux-mêmes affaiblis par les troubles internes au Maroc et la concurrence de circuits commerciaux atlantiques.

- La montée en puissance de la façade atlantique, notamment autour de Saint-Louis, Gorée ou Porto-Novo, qui capte désormais l’essentiel du commerce d’or, d’esclaves et de textiles, en court-circuitant les routes du désert.

Dès lors, Tombouctou se trouve isolée au cœur du continent, loin des nouvelles lignes de force du capitalisme marchand naissant. L’Europe entre en Afrique par la mer, non par le Sahara. Le sel de Taghaza n’est plus stratégique, l’or est extrait ailleurs, les caravanes se raréfient, les grandes familles marchandes se dispersent.

Ce basculement est accentué au XIXe siècle par l’avancée coloniale française. D’abord au Sénégal, puis vers le Haut-Niger, l’administration coloniale introduit de nouveaux circuits d’échange, de nouvelles capitales économiques (Saint-Louis, puis Bamako), de nouveaux modes de prélèvement fiscal et de production. Tombouctou devient un cul-de-sac administratif, un avant-poste symbolique, sans influence réelle sur les flux commerciaux.

L’économie locale se replie alors sur des activités de subsistance, ponctuées de foires locales mais sans débouché international. L’élite savante, sans mécénat étatique ni flux de marchandises, se fossilise, maintenant un vernis d’érudition mais sans projection politique ou sociale. Les manuscrits s’empoussièrent, les mosquées se fissurèrent, les oulémas se firent notaires plus que juristes.

La conquête française de 1893 par le colonel Bonnier ne suscite d’ailleurs aucune résistance notable. Tombouctou n’est plus un enjeu stratégique, mais un toponyme célèbre, à annexer pour le prestige et pour asseoir la domination sur le Soudan français.

Colonisation française et redécouverte (fin XIXe–début XXe siècle)

L’entrée de Tombouctou dans l’orbite coloniale ne fut ni héroïque ni négociée. Elle fut le résultat mécanique de l’expansion française depuis le Sénégal vers le Haut-Niger, dans une logique d’encerclement stratégique et de « tâche d’huile » militaire, au nom d’une domination prétendument civilisatrice. Pour les officiers de la Troisième République, prendre Tombouctou n’avait qu’une valeur symbolique, mais d’autant plus essentielle que son nom mythique résonnait jusque dans les salons parisiens comme celui d’une « ville mystérieuse du désert« , inaccessible et légendaire.

L’opération fut menée en 1893 par le colonel Eugène Bonnier, à la tête d’une colonne de tirailleurs sénégalais et de supplétifs locaux, depuis Mopti. L’entreprise relevait autant de la démonstration de force que d’un acte de cartographie impériale : placer le drapeau français sur une cité médiatiquement auréolée, mais géopolitiquement marginalisée. Mal préparée, la colonne fut pourtant interceptée et décimée par des groupes armés touaregs à Takoubao, un épisode humiliant qui força l’état-major à envoyer des renforts d’urgence.

C’est finalement le commandant Joffre (le futur maréchal) qui rétablit la situation. En janvier 1894, les troupes françaises entrent dans Tombouctou, sans grande résistance de la population, mais avec la ferme volonté de briser toute contestation régionale. Les Touaregs Kel Antessar, les Imghad et autres confédérations tentent des offensives sporadiques dans les mois suivants, mais leur tactique de harcèlement, bien que efficace dans le désert, se heurte à la puissance de feu et à la logistique des colonnes françaises, désormais équipées et coordonnées.

L’occupation prend alors un caractère systématique : postes militaires, routes caravanières sécurisées, contrôle de la circulation, imposition fiscale. Tombouctou devient une garnison de l’Empire colonial, dirigée non par des civils mais par une administration militaire relevant du « Soudan français », l’un des ensembles majeurs de l’AOF (Afrique-Occidentale française). L’objectif est double : faire taire les résistances touarègues et intégrer la région dans un quadrillage administratif, en vue d’exploiter ses ressources humaines et symboliques.

Mais les Français se heurtent rapidement à une réalité déconcertante : Tombouctou, mythifiée par les voyageurs européens, n’a plus la centralité économique et religieuse qu’ils imaginaient. Les manuscrits sont nombreux, mais la ville vit dans le souvenir de sa grandeur passée. Les mosquées sont vides ou délabrées, les oulémas discrets, les commerçants rares. La conquête est donc avant tout une réappropriation du mythe, un acte de prestige pour la République, plus qu’un véritable gain stratégique.

Cependant, dans leur volonté de légitimation, les autorités coloniales entament un processus de « redécouverte » du passé de Tombouctou. Des érudits français commencent à inventorier les manuscrits, à interroger les familles savantes, à cartographier les anciens quartiers. L’Afrique érudite, jusque-là ignorée ou niée, commence à intéresser l’anthropologie impériale, non sans condescendance, mais avec une certaine curiosité méthodique.

Avant même d’être conquise, Tombouctou fut imaginée. À bien des égards, sa place dans l’imaginaire européen précéda, et même provoqua, sa colonisation. La « ville interdite », « l’Eldorado noir », « l’Athènes africaine » : autant de formules qui, dès le XVIIIe siècle, nourrissent les fantasmes orientalistes, les projections coloniales, et les missions d’exploration qui serviront bientôt de prétexte à l’intrusion militaire.

L’Europe du Siècle des Lumières, en quête de savoirs géographiques et de nouveaux marchés, découvre par les chroniques arabes et les récits des commerçants maghrébins l’existence d’une cité mystérieuse au bord du Sahara, réputée pour sa richesse, ses manuscrits et ses mosquées. Tombouctou devient alors un Graal de la géographie exotique, située entre la réalité de l’Afrique musulmane et la fiction dorée de l’opulence tropicale.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la figure de René Caillié, premier Européen chrétien à atteindre la ville et à en revenir vivant. Parti déguisé en pèlerin musulman, il entre dans la ville en 1828, seul, malade, mais déterminé à démystifier le mythe. Ce qu’il découvre (ou croit découvrir) le déçoit : une ville poussiéreuse, appauvrie, marquée par le déclin. Son récit, publié à Paris sous le titre Voyage à Tombouctou et à Jenné, rompt brutalement avec les fantasmes de richesse. Pourtant, le mythe résiste à la réalité. Car ce n’est pas ce que Caillié voit qui intéresse les Européens, mais ce que son récit leur permet d’imaginer : un passé prestigieux, à réactiver sous égide coloniale.

Un quart de siècle plus tard, un autre explorateur, Heinrich Barth, Allemand envoyé par les Britanniques, passe par Tombouctou en 1853. À la différence de Caillié, il maîtrise l’arabe, échange longuement avec les savants locaux, et reconnaît la profondeur culturelle de la ville, malgré son affaiblissement politique. Son Travels and Discoveries in North and Central Africa demeure une œuvre érudite, précise, et respectueuse. Il y décrit une société savante, structurée autour des familles de juristes, et atteste l’existence d’un savoir manuscrit authentiquement africain, rédigé en arabe par des auteurs noirs musulmans. Mais ces observations resteront largement ignorées par l’administration coloniale naissante, qui préfère la fiction du désert vide à l’histoire d’une Afrique intellectuelle.

Dans la tradition orientaliste française, Tombouctou devient alors une ville-miroir. On y projette tantôt la grandeur disparue des civilisations africaines, tantôt la décadence des sociétés musulmanes. Pour les militaires, c’est un poste reculé à sécuriser ; pour les écrivains, un décor de sable et de silence, propice aux rêveries post-romantiques. Le mythe supplante la réalité.

Mais au cœur de ce double regard (émerveillement et condescendance) demeure une constante : l’incapacité à reconnaître Tombouctou comme un centre intellectuel africain autonome, forgé par ses propres dynamiques, et non par les seuls échos du monde islamique. Cette lecture, plus politique qu’historique, explique bien des malentendus de la période coloniale, où le passé fut inventorié sans être compris.

Le passage de Tombouctou sous domination française a marqué une rupture radicale dans la gestion, la transmission et la signification de son patrimoine. Ce qui avait été un savoir vivant (transmis par les oulémas, interprété par les familles savantes, consulté dans les débats juridiques ou spirituels) devint, sous l’administration coloniale, un objet d’étude, puis de vitrine. En somme, le passage s’opéra de la bibliothèque savante à l’exposition ethnographique.

Dès le début du XXe siècle, les premiers administrateurs coloniaux furent frappés par l’abondance de manuscrits conservés dans les bibliothèques familiales de Tombouctou : textes de droit malékite, de grammaire arabe, de médecine traditionnelle, d’astronomie, mais aussi lettres privées, contrats, chroniques historiques. Leur conservation s’était faite sans intervention d’État ni institution formelle : la mémoire savante était le fait de lignages d’oulémas, comme les Aqit ou les Kati, qui assumaient la fonction de dépositaires du savoir depuis plusieurs siècles.

Les autorités françaises, influencées par les méthodes orientalistes du Maghreb, décident alors d’entamer un processus de collecte, de classification et de sauvegarde partiellement dirigé par des chercheurs européens. Ces initiatives, bien qu’érudites dans leurs ambitions, avaient pour effet de détacher le manuscrit de son contexte vivant, pour l’archiver, le cartographier, et parfois l’extraire vers Dakar ou Paris.

Dans la foulée, le patrimoine architectural de la ville (mosquées en banco, maisons des savants, tombes vénérées) est lui aussi intégré dans une logique muséale. L’administration coloniale, dans une volonté de justification civilisatrice, commence à inventorier les sites et à les « protéger », selon des normes patrimoniales importées d’Europe. La mosquée de Djingareyber, par exemple, devient un lieu emblématique, non pour sa fonction cultuelle, mais comme « monument historique » d’une grandeur passée à encadrer.

Cette muséification s’inscrit dans une logique plus large : celle d’un récit colonial du patrimoine, où les vestiges du passé servent à illustrer la décadence du présent, et justifier la tutelle française. Tombouctou, ainsi, est transformée en musée à ciel ouvert d’un âge d’or africain révolu, dont la République se ferait la gardienne éclairée. Une inversion subtile mais lourde de sens : le colonisateur se pose en sauveur de ce qu’il a d’abord marginalisé.

Notons que cette « sauvegarde » restait souvent très partielle. Le banco n’était pas restauré selon les savoirs locaux, les manuscrits étaient classés sans réelle contextualisation, et les familles savantes étaient exclues des décisions de conservation. Le patrimoine devenait dossier administratif, non plus corpus vivant.

En définitive, si l’on doit reconnaître aux autorités coloniales d’avoir contribué à éviter la perte physique de certains trésors, il faut aussi souligner la dépossession symbolique qu’elles ont instaurée. Les manuscrits n’étaient plus les outils d’un savoir africain autonome, mais les objets d’un savoir occidental sur l’Afrique.

C’est dans cette tension (entre préservation et confiscation, entre curiosité et contrôle) que s’est jouée la destinée patrimoniale de Tombouctou au XXe siècle. Une ville dont les pierres parlaient, mais que l’on a réduite au silence pour mieux la mettre sous vitrine.

Enjeux contemporains et mémoire sahélienne

Au cœur de la crise malienne de 2012, Tombouctou est tombée aux mains d’Ansar Dine et d’AQMI, deux groupes djihadistes liés à al-Qaïda. Leurs troupes ont occupé la ville dès juin 2012, instaurant une théocratie radicale et proscrivant tout ce qui ne correspondait pas à leur vision puritaine de l’islam.

La destruction fut symbolique. Entre le 30 juin et le 2 juillet 2012, les djihadistes ont démoli neuf mausolées de saints soufis (certains inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO) ainsi que la porte sacrée de la mosquée Sidi Yahya, à coups de pioches et de barres de fer, affirmant leur rejet de toute forme de culte jugée idolâtre.

Face à ces actes, la communauté internationale a réagi avec force. Le gouvernement malien a immédiatement fait inscrire la ville sur la Liste du patrimoine mondial en danger. L’UNESCO et le Conseil de sécurité de l’ONU ont condamné les destructions comme des crimes de guerre ; les premiers jugés comme tels par la Cour pénale internationale (CPI). En 2016, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, l’un des responsables de ces dévastations, a été condamné à neuf ans de prison par la CPI pour ce motif.

Face à l’urgence et au danger, la société tombouctienne a réagi avec un courage discret et déterminé. Des familles savantes (notamment la famille Haïdara) ont organisé l’évacuation clandestine de centaines de milliers de manuscrits, dissimulés dans des cachettes souterraines ou évacués vers Bamako. Les sources estiment qu’environ 300 000 à 350 000 documents furent sauvés, souvent au prix d’un péril extrême.

En parallèle, plusieurs organisations internationales ont lancé des programmes de préservation numérique : le Tombouctou Manuscripts Project, appuyé par l’Université du Cap, et la Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, qui ont catalogué et numérisé des milliers de manuscrits issus principalement des bibliothèques privées comme celle de la famille Haïdara. Ces initiatives se combinent à des tentatives de restauration matérielle, notamment à la bibliothèque commémorative Mamma-Haïdara, qui contient environ 42 000 manuscrits et fait figure de modèle régional.

La reconquête du site patrimonial ne s’est pas faite uniquement à coups de restoration matérielle : elle a aussi été symbolique et civique. En 2015–2016, avec le soutien de l’UNESCO et de la MINUSMA, les 14 mausolées détruits furent reconstruits par des artisans locaux, selon les techniques traditionnelles, et rendus à la dévotion collective lors d’une cérémonie de sacralisation en février 2016.

Plus qu’un chantier archéologique, il s’est agi d’une résistance culturelle : réaffirmer que Tombouctou est un symbole vivant d’un islam africain tolérant, lettré et enraciné dans le savoir, face à ceux qui rêvaient de l’enfermer dans un dogme uniforme. La ville est redevenue un phare intellectuel dans l’imagination malienne et africaine, renforçant sa souveraineté mémorielle et sa diplomatie culturelle .

Tombouctou d’aujourd’hui est bien plus qu’un vestige immobile : c’est une ville reconstruite par ses habitants, dont le regain d’activité intellectuelle et patrimoniale parle de la vitalité d’une mémoire sahélienne retrouvée.

Tombouctou, mémoire d’Afrique et enjeu de civilisation

Tombouctou n’est pas une simple ville sahélienne. Elle incarne, à elle seule, la permanence d’une Afrique savante, musulmane, lettrée et souveraine. Des sables du delta intérieur du Niger aux bibliothèques souterraines de la médina, elle est la démonstration que les sociétés ouest-africaines ont su bâtir, sans le secours de l’Europe, des institutions religieuses, intellectuelles et commerciales d’une complexité remarquable.

Sa trajectoire historique, depuis sa fondation touarègue au XIᵉ siècle jusqu’aux reconstructions de l’après-djihadisme, révèle une capacité d’adaptation et de résilience qui dément toutes les lectures misérabilistes ou condescendantesdu passé africain. Tombouctou fut successivement carrefour transsaharien, centre spirituel de l’Empire du Mali, université islamique sous les Songhaï, objet de fantasmes coloniaux, puis enfin symbole d’une mémoire africaine réappropriée.

Ville tour à tour convoitée, oubliée, détruite et restaurée, Tombouctou est aussi un champ de bataille mémoriel : entre ceux qui veulent effacer l’histoire africaine, et ceux qui entendent en faire un levier de souveraineté. C’est là tout l’enjeu contemporain de sa renaissance : faire de son patrimoine non un décor folklorique pour touristes ou chercheurs étrangers, mais une arme douce de réaffirmation civilisationnelle dans un Sahel plus que jamais confronté à la guerre des récits.

Aujourd’hui, la renaissance de Tombouctou ne dépend pas tant des ONG ou de l’UNESCO, que de la capacité des Africains à défendre leur propre passé, à en maîtriser les outils de transmission, et à en faire un ferment de puissance intellectuelle et politique. La ville des 333 saints n’a pas dit son dernier mot : elle demeure, encore et toujours, la conscience historique de l’Afrique de l’Ouest.

Sources

- Walker, Robin. The Manuscripts and Intellectual Legacy of Timbuktu. Gresham College Lecture Series.

- Timbuktu: An Islamic Cultural Center. Library of Congress.

- « Timbuktu Scholarship: But What Did They Read?« , Journal of the History of Ideas (University of Chicago Press).

- « Timbuktu: A Refuge of Scholarly and Righteous Folk« , JSTOR.

- Oxford Research Encyclopedias – Ahmed Bâba al-Timbukti.

- Al‑Saʿdī, Abderrahman. Tarīkh al‑Sūdān.

- Wikipédia – Mamma Haidara Commemorative Library.

- Wikipédia – Manuscrits de Tombouctou.

- National Geographic Education – A Guide to Timbuktu.