Souvent réduite à l’image dorée de Mansa Musa et aux fastes de Tombouctou, la véritable fondation de l’Empire du Mali reste méconnue. Pourtant, entre 1235 et 1255, Soundiata Keïta et ses alliés ont posé les bases d’un État impérial sans équivalent : charte politique codifiée, fédéralisme clanique maîtrisé, armée professionnelle, et ouverture commerciale islamique. À travers une relecture critique des sources orales et arabes, Nofi retrace la genèse d’un modèle africain original, à la fois enraciné dans la tradition et ouvert à la mondialisation médiévale.

Mali : genèse d’un empire africain, entre guerre sainte, ordre clanique et souveraineté impériale

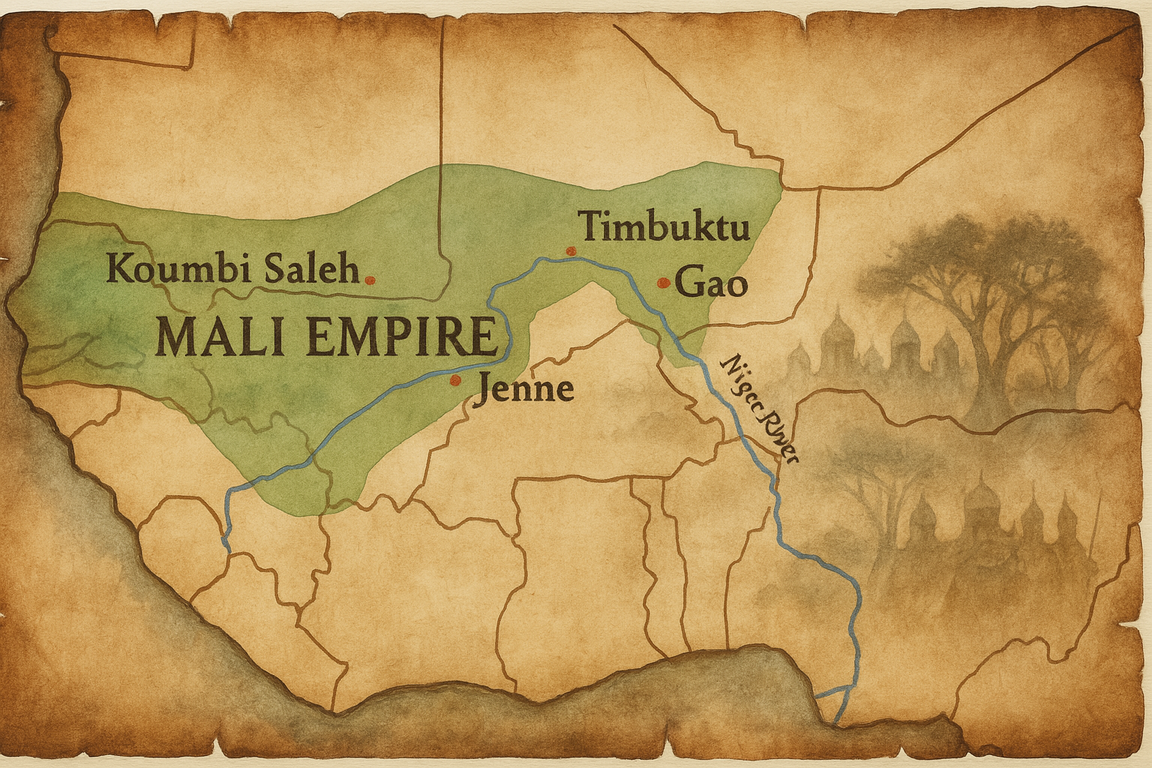

À l’aube du XIe siècle, l’Afrique de l’Ouest est dominée par un colosse politique : l’Empire du Ghana, ou Wagadou, dont la capitale Koumbi Saleh rayonne sur les routes caravanières reliant les mines d’or de Bambouk aux marchés du Maghreb. Cet empire, construit autour du peuple Soninké, exerce une hégémonie séculaire sur la boucle du Niger, appuyée sur une solide administration et des alliances tribales hiérarchisées. Toutefois, à partir de la fin du XIe siècle, ce géant vacille.

La désintégration du Ghana est accélérée par des facteurs multiples : pressions extérieures exercées par les Almoravides venus du Sahara, tensions internes entre factions royales, et surtout l’émergence de nouveaux acteurs régionaux, mieux adaptés aux mutations économiques et religieuses du Sahel. Parmi ces puissances montantes figure le royaume mandingue, dont le centre de gravité se situe dans les hautes terres du Mandé, entre le Sankarani et le Haut Niger. À la chute du Wagadou, ce territoire se morcelle en douze royaumes autonomes, liés par des affinités linguistiques et culturelles, mais rivaux dans leurs ambitions.

Sur les ruines du Ghana, une entité singulière émerge : le royaume du Sosso, dirigé par la redoutable dynastie des Kanté. Vers 1203, Soumaoro Kanté, figure à la fois historique et mythique, impose sa férule sur le Mandé. Chef de guerre impitoyable, il impose par la force et la terreur sa suprématie sur les anciennes provinces du Wagadou. Roi de Diaghan, puis suzerain de Koumbi Saleh elle-même, Soumaoro tisse un réseau de domination étendu, réduisant à l’état de vassaux les souverains mandingues. Sa politique repose sur la centralisation autoritaire, la militarisation du pouvoir et le pillage des ressources.

Tyran selon les traditions orales, sorcier selon les griots, Soumaoro incarne aux yeux des Mandingues l’usurpateur païen par excellence. Sa volonté de supplanter les lignages légitimes, en particulier la dynastie Keita, provoque une levée de boucliers. Ainsi naît l’élan fondateur d’un État mandingue unifié.

Le nom de Soundiata Keïta résonne dans toute l’Afrique de l’Ouest comme celui d’un Alexandre africain. Issu du clan Keita, lié aux anciennes élites du Wagadou par des alliances matrilinéaires, il est contraint à l’exil par la conquête sosso. Cette période de relégation n’est pas seulement un moment d’épreuve, elle constitue une étape décisive dans la consolidation d’un réseau d’alliés. Soundiata sillonne le Mandé, recueille le soutien des rois opprimés, scelle des pactes avec les royaumes de Wagadou, de Mema, et de Do. Ces alliances préfigurent la future fédération impériale.

Le retour de Soundiata n’est pas celui d’un prétendant isolé, mais d’un chef de coalition dont la légitimité s’enracine dans la mémoire du Ghana et dans la promesse d’un ordre restauré.

Le 1235 marque une césure majeure dans l’histoire africaine. À Kirina, sur les plaines du Mandé, les forces mandingues coalisées affrontent l’armée du Sosso. Le choc est titanesque, mais la victoire revient aux troupes de Soundiata. Soumaoro Kanté est défait, son empire démantelé, et l’hégémonie sosso effondrée. Cette bataille, relatée par les griots comme une épopée, marque en réalité la naissance pragmatique d’un nouvel ordre politique.

Dès le lendemain de la bataille, Soundiata convoque une assemblée des rois alliés à Kurukan Fuga, événement fondateur comparable dans sa portée à la Diète de Francfort pour l’Empire germanique. Il y est proclamé Mansa, c’est‑à‑dire roi des rois, et l’ensemble des douze royaumes est uni sous une bannière fédérale. Ce pacte, à la fois militaire, politique et juridique, donne naissance à ce que les Mandingues nomment le Manden Kurufa : la confédération mandingue, que les historiens modernes désignent sous le nom d’Empire du Mali.

Le nouvel empire ne repose pas seulement sur la force des armes. Il incarne une synthèse réussie entre plusieurs héritages :

- Le modèle politique fédéral des anciens royaumes mandingues ;

- L’organisation territoriale du Ghana ;

- L’islam sahélien, désormais adopté par une partie des élites ;

- Et enfin, un imaginaire héroïque, structuré par les griots et transmis oralement, qui fait de Soundiata l’archétype du roi juste et conquérant.

Cette genèse impériale, souvent réduite à une simple épopée, révèle en réalité un processus complexe d’intégration politique et sociale, articulé autour d’une double légitimité : celle du sang et celle du consensus.

Constitution de l’État : la Charte de Kurukan Fuga

Au lendemain de la victoire fondatrice de Kirina, Soundiata Keïta n’agit pas en conquérant despote. Fidèle à une vision fédérale du pouvoir mandingue, il convoque une assemblée extraordinaire des rois, chefs de clans et notables sur la plaine de Kurukan Fuga, au sud de Koulikoro. Cet événement, qui se déroule entre 1235 et 1236, constitue l’un des plus anciens actes constitutionnels connus de l’histoire de l’Afrique.

Cette réunion solennelle ne se veut pas seulement une célébration militaire. Elle a pour but de sceller par le droit une coalition née dans les armes. Chaque participant y engage la souveraineté de son royaume tout en reconnaissant la primauté du mansa Soundiata, dont l’autorité repose désormais sur le consentement aristocratique et non plus sur la seule puissance militaire.

De cette assemblée émerge la Kurukan Fuga, ou Charte du Manden, transmise par voie orale pendant des siècles par les griots. Cette charte regroupe 44 édits, dont le contenu témoigne d’une sophistication politique remarquable. Loin d’être une simple déclaration symbolique, elle organise le nouvel empire dans toutes ses dimensions : sociale, économique, politique, environnementale et morale.

Les 44 articles se répartissent en quatre grands axes :

- Organisation sociale (édits 1 à 30) :

Le texte codifie les rapports entre castes, lignages, clans et fonctions héréditaires. Il affirme le principe de complémentarité clanique, garantit la reconnaissance des djéli (griots), des forgerons, des chasseurs et des paysans, et formalise le réseau de cousinage (sanankuya) comme outil de régulation sociale. Cet édit 7, en particulier, institue la joute verbale ritualisée comme substitut au conflit ouvert, révélant une conscience aiguë des mécanismes de paix sociale. - Droits de propriété (édits 31 à 36) :

Les terres sont déclarées inaliénables, appartenant au clan et non à l’individu. La charte protège les droits fonciers coutumiers et interdit l’appropriation arbitraire des ressources naturelles par un chef ou un roi. Il s’agit d’une véritable garantie contre le despotisme foncier. - Protection de l’environnement (édits 37 à 39) :

Des prescriptions précisent l’interdiction de polluer les rivières, de couper des arbres sacrés ou de chasser certaines espèces en période de reproduction. Une telle conscience écologique, au XIIIe siècle, atteste la profondeur spirituelle du rapport des Mandingues à leur environnement. - Responsabilités individuelles et morales (édits 40 à 44) :

Le dernier segment énonce des devoirs de loyauté, de solidarité entre familles, et interdit les comportements jugés préjudiciables à la cohésion collective. L’édit 20, célèbre, affirme le droit à un traitement humain pour les esclaves, qui ne doivent jamais être maltraités. Dans le contexte du monde médiéval, ce principe fait figure d’exception notable.

Le Kurukan Fuga ne se contente pas de fixer des principes : il structure l’empire sur une base clanique ordonnée. On y distingue :

- 16 clans porteurs de carquois : ce sont les gardiens de la sécurité militaire. Héritiers des 16 lignages fondateurs de la guerre contre le Sosso, ils assurent la défense du royaume et occupent des fonctions de commandement au sein de l’armée.

- 4 clans religieux : chargés du culte, des rites animistes et musulmans. Cette coexistence témoigne d’une tolérance interconfessionnelle, rare dans les monarchies de l’époque.

- 4 clans artisanaux : les forgerons, cordonniers, teinturiers, tous indispensables à l’économie et à la guerre.

- 4 clans de griots : véritables « archives vivantes » de l’empire, chargés de conserver la mémoire des faits, d’instruire les princes, et de trancher certains litiges par la référence aux précédents.

À cette structure s’ajoute la figure du belen‑tigui, le chef de village, autorité de base dans le système mandingue.

Mais le chef-d’œuvre institutionnel de cette fondation est sans doute la Gbara, grande assemblée impériale instituée par Soundiata. Composée de 32 membres issus de 29 à 30 clans reconnus, elle incarne une forme d’équilibre des pouvoirs qui confère à l’empire du Mali une stabilité durable.

Ce conseil joue un triple rôle :

- Il conseille le mansa, auquel il ne prête pas allégeance inconditionnelle ;

- Il délibère sur les grandes décisions militaires, diplomatiques et économiques ;

- Il organise la succession impériale, fonction cruciale pour éviter les guerres civiles.

Par sa permanence et sa collégialité, la Gbara fonctionne comme un véritable contre‑pouvoir aristocratique, à l’image des grands conseils médiévaux européens. Il s’agit d’un modèle hybride où l’autorité suprême du roi est contenue par une assemblée de pairs, rendant l’État mandingue à la fois monarchique, aristocratique et oligarchique selon les domaines.

Ainsi, loin du cliché d’un empire africain fondé uniquement sur la guerre et le charisme d’un héros, la création de l’État mandingue repose sur une véritable ingénierie constitutionnelle, qui allie droit coutumier, logique clanique, principes moraux et vision politique à long terme.

La Kurukan Fuga, souvent qualifiée aujourd’hui de « Magna Carta africaine », constitue non seulement un acte fondateur de l’Empire du Mali, mais aussi l’un des textes fondamentaux de la civilisation politique africaine précoloniale.

Architecture politique et administration impériale

L’Empire du Mali, dès sa fondation, ne se présente pas comme un État centralisé au sens strict. Il s’agit plutôt d’une fédération clanique hiérarchisée, organisée autour d’un royaume‑mère, le Manden, auquel sont rattachées des provinces vassales autonomes, à la loyauté contractuelle. Ce royaume-mère (dont la capitale se situerait à Niani ou à Kangaba, selon les sources) constitue le noyau dur de l’autorité du mansa, d’où rayonne l’administration impériale.

Les provinces, issues des royaumes mandingues unifiés après Kirina ou conquises ultérieurement (Bambouk, Kaabu, Djenné), conservent leurs structures locales. Elles sont dirigées par des rois ou chefs traditionnels, appelés farba ou farima, reconnus par le pouvoir central mais jouissant d’une large autonomie dans les affaires internes : fiscalité locale, droit coutumier, justice, culte.

En contrepartie, ces provinces doivent verser un tribut régulier, participer aux campagnes militaires impériales, et reconnaître l’autorité religieuse, militaire et commerciale du mansa. Ce pacte de vassalité est plus symbolique que coercitif : il repose sur une logique de loyauté mutuelle et d’intérêts partagés. L’Empire du Mali s’apparente donc à un État impérial négocié, dans la lignée des empires fédérés d’Europe médiévale.

À la tête de cette entité complexe se trouve le mansa, roi des rois, dont l’autorité est à la fois politique, militaire, économique et spirituelle. Héritier de Soundiata, il incarne le ciment de la fédération mandingue.

Le mansa exerce un pouvoir monarchique sacralisé : il est gardien de la charte du Manden, protecteur des routes commerciales transsahariennes, et chef suprême des armées. Sa parole est loi, mais son règne reste encadré par les délibérations de la Gbara. C’est une souveraineté délibérée, à la fois suprême et tempérée.

En matière économique, le mansa exerce un contrôle absolu sur les principales ressources du pays, notamment l’oret le sel. Il détient le monopole de l’exportation de l’or brut, ne laissant circuler que de la poudre d’or, ce qui lui permet de contrôler les flux économiques et de renforcer la puissance de l’État malien dans les échanges interrégionaux. Il fixe aussi les droits de passage, les taxes caravanières et les régulations sur les marchés.

À cette autorité s’ajoute une fonction spirituelle, renforcée par le pèlerinage (hajj) initié par ses successeurs, conférant à la monarchie malienne un prestige islamique reconnu dans tout le monde musulman, tout en respectant les fondements animistes traditionnels du Mandé.

L’administration de l’empire repose sur une stratification clanique et fonctionnelle. À la différence des bureaucraties étatiques modernes, elle ne repose pas sur une technocratie anonyme, mais sur des lignages spécialisés héréditaires, chacun investi d’un rôle précis.

- Les 16 ton‑tigi (porteurs de carquois) forment le cœur militaire de l’Empire. Anciens chefs de guerre des clans coalisés lors de la bataille de Kirina, ils détiennent des postes militaires de haut rang, siègent à la Gbara, et exercent souvent des fonctions de commandement régional ou de gouvernance des marches frontalières.

- Les clans religieux (souvent marabouts ou prêtres animistes), les clans de métiers (forgerons, tisserands, teinturiers), et les djéli (griots) complètent l’édifice. Chacun dispose de privilèges, de devoirs et d’un rôle défini dans l’ordre mandingue. Cette hiérarchie fonctionnelle est à la fois méritocratique et héréditaire.

- Les postes impériaux forment une proto‑administration royale. Parmi eux :

- Le balafaseke Kouyaté, griot officiel du mansa, historien et porte‑parole ;

- Le vizir, conseiller administratif suprême ;

- Le maître des cérémonies, garant du protocole ;

- Le trésorier et le chef des caravanes, gestionnaires des flux commerciaux et fiscaux ;

- Le chef des juges, régulant la justice selon les lois coutumières et islamiques.

Cette structure repose sur l’équilibre délicat entre fonction, lignage et compétence. Elle permet une circulation du pouvoir entre les clans tout en garantissant la loyauté à la maison Keita.

La question de la succession au trône du Mali est réglée par la Kurukan Fuga, mais reste soumise à des dynamiques politiques. Seuls les membres de la dynastie Keita, ou exceptionnellement des princes adoptés par le mansa, peuvent prétendre à la couronne.

La Gbara joue ici un rôle central : c’est elle qui valide la légitimité du successeur, arbitrant parfois entre plusieurs prétendants. Cette procédure limite les guerres civiles mais n’élimine pas les tensions. On assiste ainsi à des règnes courts, des usurpations, voire à des coups d’État menés par des chefs militaires ambitieux, comme celui du général Sakura au XIIIe siècle.

Ce système semi‑électif, où l’ascension au trône passe par un consensus aristocratique plus que par l’hérédité automatique, rappelle les modes de succession des empires franque ou germanique. Il garantit une certaine flexibilité mais expose le trône à l’instabilité dès lors que les équilibres internes sont rompus.

En somme, l’administration impériale du Mali repose sur une organisation pragmatique et fonctionnelle, issue du croisement entre traditions lignagères, coutumes militaires et innovations impériales. Le génie politique des fondateurs de l’Empire réside dans leur capacité à structurer un pouvoir monarchique puissant sans briser l’autonomie des forces claniques et provinciales, dans une forme de fédéralisme africain médiéval, unique dans l’histoire du continent.

Organisation militaire

La force militaire du Mali ne naît pas ex nihilo : elle s’enracine dans une tradition guerrière ancienne, celle des sociétés mandingues préimpériales, structurées autour des clans de chasseurs et de guerriers professionnels. Au lendemain de la bataille de Kirina, Soundiata Keïta ne réforme pas cette structure : il la élargit, la rationalise et l’intègre dans un cadre impérial.

L’armée originelle repose sur l’action coordonnée de 16 clans fondateurs, connus sous le nom de ton‑tigi, ou porteurs de carquois. Ceux-ci forment l’ossature militaire du Manden, chacun contribuant à la mobilisation selon sa spécialité :

- La cavalerie lourde, composée de nobles lignages, constitue la force de frappe principale sur terrain dégagé.

- L’infanterie archère, composée de fantassins issus des guildes de chasseurs, excelle dans les terrains boisés et les combats de harcèlement.

- Les fantassins lanciers et porteurs de boucliers, appuient la cavalerie et défendent les positions.

Ce modèle repose sur une logique de militarisation clanique : chaque chef de clan est responsable de lever, équiper et commander ses troupes. Le tout forme une armée d’allégeance double : au mansa par la fidélité politique, et au clan par l’identité lignagère.

Avec l’expansion territoriale, cette structure doit évoluer. À mesure que le Mali étend son autorité de la Sénégambie au Niger central, une armée impériale se constitue, mêlant troupes mandingues et contingents levés chez les peuples conquis (Peuls, Wolofs, Bambaras, Soninkés…).

À son apogée, selon les sources orales et arabes, l’armée malienne peut mobiliser environ 100 000 hommes, structurés de la manière suivante :

- Environ 10 000 cavaliers permanents, souvent issus des aristocraties mandingues et soninkés. Armés de lances, d’épées à double tranchant, et protégés par des cuirasses de cuir bouilli et de cotte de mailles importées, ils représentent l’élite du champ de bataille.

- De 70 000 à 90 000 archers fantassins, dont beaucoup sont issus des sociétés de chasseurs. Armés d’arcs composites et de flèches empoisonnées, ils jouent un rôle central dans la tactique malienne, notamment lors des sièges ou dans les embuscades.

À cette armée de campagne s’ajoutent les levées provinciales, souvent plus légères, appelées en cas de conflit majeur ou de crise frontalière. La professionnalisation demeure relative : l’armée reste en grande partie saisonnière et rotative, mobilisée selon les cycles agricoles.

L’armée impériale est encadrée par une structure de commandement centralisée, mais issue du compromis entre pouvoir monarchique et structures claniques.

- À son sommet trône le mansa, théoriquement commandant suprême, bien que Soundiata lui-même, après la consolidation du pouvoir, se soit retiré des campagnes actives.

- En pratique, le commandement opérationnel est assuré par deux grands généraux impériaux :

- Le Farima‑Soura, général du Nord, responsable de la défense du pays Songhaï et de la boucle du Niger.

- Le Sankar‑Zouma, général du Sud, chargé des régions forestières et des accès à la Sénégambie.

Ces deux généraux siègent à la Gbara, où ils influencent également les décisions politiques. Leur autorité repose à la fois sur la compétence militaire et l’appui de leur clan, leur conférant une double légitimité.

En dessous d’eux se trouvent les 16 ton‑tigi, devenus officiers supérieurs dans l’appareil militaire, puis les farima (braves hommes), souvent assimilés à des chevaliers : noblesse armée dotée de terres, de vassaux et d’une cavalerie personnelle. Leur rôle est équivalent aux seigneurs de marche dans le système carolingien : à la fois militaires et gouverneurs.

Loin d’être cantonnée à l’armée de campagne, la puissance militaire du Mali repose aussi sur des garnisons locales et une flotte fluviale :

- Dans les provinces frontalières, des postes militaires fixes sont tenus par des garnisons mixtes, composées d’hommes libres mais aussi d’esclaves entraînés. Ces troupes défendent les axes commerciaux, surveillent les tribus vassales et répriment les révoltes.

- Le long du Niger et de ses affluents, le Mali déploie une véritable marine fluviale. Formée de pirogues de guerre longues de 20 à 25 mètres, elles peuvent transporter jusqu’à 100 hommes et du matériel lourd. Ces embarcations permettent une projection rapide des forces, la sécurisation des routes aquatiques, et l’approvisionnement des villes fluviales.

Cette dimension logistique et navale, rare dans les empires sahéliens, donne au Mali un avantage stratégique considérable, permettant de réagir rapidement aux troubles intérieurs et de mobiliser des troupes d’une province à l’autre sans dépendre des aléas climatiques ou des embuscades.

En définitive, l’armée du Mali incarne une synthèse africaine médiévale entre fidélité lignagère, professionnalisation progressive, et centralisation monarchique. Elle ne se contente pas d’assurer la conquête : elle sécurise le commerce, garantit la paix intérieure, et symbolise la puissance du mansa. C’est cet appareil militaire, souple et efficace, qui permettra aux Keita, puis à leurs successeurs, de faire du Mali l’un des plus vastes empires de l’histoire de l’Afrique précoloniale.

Campagnes d’expansion initiales (1235–1255)

La victoire de Soundiata Keïta à Kirina (1235) n’est qu’un prélude. La légitimation politique du mansa repose désormais sur la capacité de son armée à détruire définitivement les vestiges du pouvoir sosso et à s’approprier les anciens territoires du Ghana, source historique de l’autorité sahélienne.

Vers 1240, Soundiata lance une campagne éclair contre Koumbi Saleh, l’antique capitale de l’empire du Wagadou, alors en pleine décomposition. Les sources orales et arabes concordent : la ville est prise, brûlée, puis abandonnée. Le geste est autant symbolique que stratégique : il ne s’agit pas de préserver un centre affaibli, mais de transférer le cœur du pouvoir vers le Mandé. L’élimination de Koumbi Saleh consacre la rupture historique entre l’ancien Ghana et le nouveau Mali, tout en permettant l’occupation des axes aurifères du sud.

Cette phase de consolidation s’accompagne de l’installation de garnisons dans les territoires anciennement soninkés, de la nomination de gouverneurs (farima) et de la réorganisation des tributs locaux. En quelques années, le Mali devient l’héritier incontesté de l’autorité sahélienne, et impose sa loi sur la boucle du Niger.

L’enjeu suivant est économique : le contrôle des mines d’or de Bambouk, source principale de richesse impériale. Cette région montagneuse et humide, située entre le Haut Sénégal et le Haut Falémé, est convoitée pour ses gisements alluviaux d’une rare pureté. Pour l’envahir, Soundiata confie le commandement à Tiramakhan Traoré, général de confiance issu des lignages fondateurs.

L’expédition combine cavalerie légère, archers expérimentés et flotte de pirogues de guerre remontant les affluents du Sénégal. Cette double offensive, terrestre et fluviale, déstabilise les petites chefferies locales, qui ne disposent ni de garnisons fixes ni de muraille. Selon les traditions mandingues, l’avancée est méthodique : chaque village conquis est pacifié, réorganisé et intégré à la logistique impériale. Des colons agriculteurs, forgerons et commerçants suivent l’armée, s’installent à proximité des mines et structurent une économie semi-industrielle sous supervision étatique.

Le succès de la campagne permet au Mali d’assurer une extraction directe de l’or, sans intermédiaires, et de fonder des postes de contrôle sur les axes fluviaux. Bambouk devient dès lors le pilier économique de l’empire, et un verrou stratégique à l’ouest.

Au sud de Bambouk s’élève un autre bastion : le Fouta Djallon, massif montagneux hérissé de plateaux, ravins et vallées boisées, peuplé de communautés peules et susues. Terrain hostile par excellence, il constitue un abri naturel pour les opposants à l’expansion mandingue, mais aussi une zone stratégique de transit entre l’or du Bambouk et les ports atlantiques.

La pacification de cette région est confiée à Fran Kamara, autre général d’élite. Contrairement aux campagnes précédentes, celle-ci s’appuie principalement sur l’infanterie légère, constituée d’archers issus des sociétés de chasseurs. Ces troupes, habituées au combat en terrain accidenté, progressent en petits détachements, tendent des embuscades, encerclent les hauteurs.

La conquête du Fouta Djallon ne repose pas uniquement sur l’usage de la force. Une diplomatie de proximité est menée parallèlement : négociation d’accords coutumiers avec les chefs locaux, alliances matrimoniales, reconnaissance d’une certaine autonomie en échange du tribut impérial.

À l’issue de plusieurs années, la région est intégrée à la périphérie du Mali, avec des relais militaires légers et une administration souple, illustrant la souplesse tactique de l’expansion malienne.

La plus fameuse des campagnes de cette époque reste cependant la conquête du royaume de Jolof, dans l’actuelle Sénégambie. L’événement déclencheur est connu des traditions orales : Soundiata, en quête de chevaux de guerre, envoie une délégation diplomatique vers l’ouest. Mais le roi du Jolof, arrogant et provocateur, humilie ses envoyés, les fait exécuter, et renvoie un survivant avec un message d’insulte.

Cet acte est perçu comme un casus belli, et Soundiata réagit avec une célérité exemplaire. Une armée de 40 000 hommes est levée sous le commandement de Tiramakhan Traoré, cette fois chargé d’une campagne punitive totale. Le Mali mobilise ses élites militaires, appuyées par des contingents des provinces de Kaabu et du Bambouk.

L’armée progresse vers l’ouest, balayant les territoires de Bok et Diafunu, vassaux du Jolof, qui tombent sans grande résistance. Le nom de « Bok » serait même une déformation mandingue signifiant « ceux qui furent chassés ». Tiramakhan s’installe, fonde des colonies agricoles, stabilise l’arrière, avant de traverser le fleuve Gambie un an plus tard.

La bataille décisive, contre l’armée du Jolof et sa cavalerie réputée, tourne à l’avantage écrasant du Mali. Le roi de Jolof est tué, ses terres dévastées, et le royaume intégré dans la sphère impériale. Des gouverneurs sont placés, et la région devient une tête de pont pour les futures expansions vers la Guinée-Bissau.

Entre 1235 et 1255, le Mali ne se contente pas de conquérir. Il structure un espace impérial cohérent, articulé autour de postes militaires, de relais commerciaux et de relais politiques. Chaque conquête est suivie de pacification, d’intégration administrative et de redéploiement démographique.

Cette capacité à passer du combat à l’organisation, de la violence à la diplomatie, fait du Mali un modèle impérial rare en Afrique médiévale. L’œuvre militaire de Soundiata, relayée par ses généraux, donne naissance à un territoire continu, richement structuré, qui sera le socle du rayonnement de ses successeurs.

Consolidation institutionnelle et développement économique

Au sortir des campagnes de conquête fondatrices, Soundiata Keïta ne succombe pas à la tentation du militarisme permanent. Conscient que la puissance d’un empire ne se mesure pas uniquement à l’étendue de son territoire ou à la vaillance de ses soldats, il engage dès 1235 une politique de consolidation intérieure ambitieuse. Ce tournant marque un moment décisif dans la trajectoire impériale du Mali, alliant paix civile, développement agricole et stabilité sociale.

L’une des premières mesures symboliques et concrètes du mansa est la démobilisation d’un tiers de l’armée victorieuse. Loin d’être un simple désarmement, cette décision traduit une volonté stratégique : reconvertir les anciens soldats en paysans, éleveurs et artisans. Dans un contexte sahélien marqué par la variabilité climatique et les tensions foncières, la sécurisation de l’arrière-pays par la culture vivrière devient une priorité. L’armée devient un vivier d’agriculteurs sédentaires, enracinés dans des terres récemment sécurisées, participant ainsi à l’ancrage territorial de l’empire.

Parallèlement, Soundiata relance les grands rituels agraires du Mandé, réhabilite les forgerons et les guildes artisanales, et encourage les clans à investir dans l’économie locale, gage de paix sociale. Ce retour à l’activité productive n’est pas perçu comme une démobilisation, mais comme une mutation vers un impérialisme économique.

Sous Soundiata et ses successeurs immédiats, le Mali devient rapidement le pivot économique de l’Afrique de l’Ouest, articulé autour de deux axes fondamentaux : l’exploitation des ressources naturelles et le contrôle des circuits commerciaux transsahariens.

- L’or, en particulier celui des mines de Bambouk, constitue le pilier de la puissance impériale. La politique économique du mansa repose sur un principe cardinal : le monopole royal sur l’or brut. Seule la poudre d’or circule librement sur les marchés, tandis que les lingots sont réservés à l’État. Ce contrôle permet au Mali d’influencer la valeur du métal précieux jusque sur les marchés du Caire et de Tunis.

- Le sel, issu principalement des mines du nord (Taghaza, Taoudeni), devient l’autre grande richesse. Dans les sociétés sahéliennes, ce minéral vital vaut parfois son poids en or. Le sel malien alimente non seulement les caravanes, mais aussi les circuits internes reliant les communautés agricoles aux zones de pâturage.

À ces deux produits stratégiques s’ajoute le cuivre (exploité notamment à Takedda), les esclaves de guerre, les tissus tissés à la main, et les chevaux du Jolof qui circulent via un réseau de routes commerciales structuré, balisé, fiscalisé. Le Mali ne se contente pas de produire : il organise, sécurise et taxe. Des postes de douane, des garnisons militaires et des marchés impériaux encadrent cette architecture économique.

Le résultat est saisissant : le Mali devient un État-réseau, articulé autour des flux caravaniers reliant Djenné, Tombouctou, Oualata, Gao et jusqu’à Fez ou Le Caire. Il s’agit là d’un exemple rare en Afrique médiévale d’une fiscalité impériale ordonnée, basée non pas sur la spoliation, mais sur l’encadrement structuré des échanges.

Dans le sillage de ce dynamisme économique, l’Empire du Mali connaît une phase d’urbanisation sans précédent. Si la capitale officielle du royaume reste Niani, établie au cœur du Mandé, sa localisation précise continue de susciter débat. Certains la placent sur le Haut Niger, d’autres à Kangaba, voire dans les confins forestiers au sud de la boucle du fleuve. Quoi qu’il en soit, Niani joue un rôle politique, judiciaire et cérémoniel : c’est le siège du mansa, de la Gbara et des cérémonies royales.

Mais l’urbanisation impériale ne se limite pas à un centre unique. Dès le milieu du XIIIe siècle, de nouveaux pôles émergent, souvent situés le long des grandes routes commerciales sahéliennes :

- Oualata, aux confins du désert, sert de plateforme entre les caravanes nord-africaines et les marchés subsahariens.

- Djenné, ville millénaire, devient un centre de négoce, d’artisanat, et de contacts religieux. Son architecture de terre crue et ses marchés animés préfigurent le rayonnement culturel futur de la région.

- Tombouctou, alors modeste comptoir, est progressivement intégrée dans l’orbite malienne. Elle deviendra, sous Mansa Musa, un haut lieu de savoir islamique et de rayonnement intellectuel.

L’émergence de ces villes marque la transition d’un empire rural à un empire marchand, dans lequel l’État ne domine pas uniquement les champs, mais organise les flux, contrôle les passages, garantit la sécurité des itinéraires et capitalise sur le négoce international.

Parallèlement au développement économique et à l’urbanisation, le Mali engage une véritable politique de cohésion culturelle, centrée sur la diffusion des valeurs du Mandé. Les griots jouent un rôle essentiel dans cette construction mémorielle : ils transmettent l’épopée de Soundiata, encadrent les cérémonies, et enseignent l’histoire impériale aux princes.

Cette culture mandingue est inclusiviste : elle incorpore des éléments des peuples conquis (Soninké, Peuls, Bambaras), valorise l’appartenance clanique tout en maintenant une vision impériale unifiée. Elle repose sur la mémoire orale, la musique rituelle, les proverbes, et une cosmogonie structurée, liant mythe et histoire.

Enfin, le Mali se distingue par une coexistence religieuse stabilisatrice. Les rituels animistes ancestraux perdurent dans les campagnes, tandis que l’islam se diffuse au sein des élites, préparant ainsi le terreau sur lequel s’épanouira le mécénat religieux des futurs Mansa.

Ainsi, de 1235 à 1255, sous le règne de Soundiata Keïta, l’Empire du Mali passe de la conquête à la consolidation. Le sabre cède la place à la houe, le campement militaire à la ville commerçante, et la parole du chef de guerre à l’ordonnance du souverain. Ce tournant marque l’entrée du Mali non seulement dans la géopolitique régionale, mais dans l’histoire mondiale des grandes civilisations.

Succession, tensions internes et renaissance

La disparition de Soundiata Keïta, survenue vers 1255, marque la fin d’un cycle. Fondateur d’un empire issu d’une coalition guerrière, législateur visionnaire et stratège politique, Soundiata laisse un héritage monumental mais un pouvoir fragile. Car si son autorité s’était imposée par le prestige personnel, le modèle de succession mandingue (semi-électif, validé par la Gbara) s’avère vulnérable dès la première crise dynastique.

Son successeur immédiat, Mansa Wali Keïta, fils biologique ou adoptif selon les sources, accède au trône avec l’appui de l’aristocratie. Il poursuit l’œuvre paternelle, notamment dans l’expansion vers l’est et la consolidation des circuits commerciaux. Il serait également le premier souverain à accomplir le pèlerinage à La Mecque, anticipant le rayonnement islamique de ses successeurs. Son règne, d’une vingtaine d’années, est toutefois marqué par l’apparition de clivages internes entre les partisans de la centralisation islamisée et les tenants des traditions animistes autochtones.

À la mort de Wali, la transition est brutale. Deux souverains, Wati puis Kahlifa, se succèdent dans un climat de défiance et de guerre de palais. Tous deux sont adoptés ou élevés par Soundiata, mais leur légitimité est contestée. Ils tentent de gouverner sans réel soutien populaire ou aristocratique, ce qui précipite une décennie d’instabilité, marquée par des purges, des coups d’État larvés et des soulèvements.

Ce tumulte reflète une fracture profonde entre deux pôles du pouvoir :

- La Gbara, gardienne de l’ordre établi par la Kurukan Fuga, défend une monarchie délibérative appuyée sur les clans militaires.

- Les guildes dozo, confréries de chasseurs animistes, favorisent un retour aux valeurs ancestrales, parfois en opposition au pouvoir islamisant et centralisé des élites impériales.

Ce conflit, loin d’être purement religieux ou idéologique, révèle une tension entre aristocratie bureaucratisée et traditions claniques locales. Il illustre le dilemme malien : comment conjuguer empire centralisé et diversité ethnique, cultuelle et territoriale ?

Dans ce contexte d’anarchie politique, un personnage inattendu émerge : Sakura, ancien esclave affranchi, devenu général dans l’armée impériale. Grâce à ses succès militaires, il gagne en influence au sein de la Gbara, puis renverse le pouvoir central pour s’installer sur le trône, sans lien biologique avec la dynastie Keïta. Son accession marque une rupture dynastique sans précédent, mais il parvient à restaurer la légitimité impériale par l’action et non par l’ascendance.

Son règne, daté entre les années 1285 et 1300, est l’un des plus actifs depuis Soundiata. Il engage une réorganisation interne du pouvoir : nomination de nouveaux gouverneurs, répression des provinces frondeuses, relance de l’agriculture, et surtout réouverture des routes commerciales. Sakura œuvre pour raffermir les liens avec le monde musulman, favorise les marchands sahariens et restructure les routes du cuivre, du sel et de l’or.

Culminant avec son propre pèlerinage à La Mecque, son règne annonce un tournant diplomatique : le Mali ne se contente plus de contrôler le Sahel, il entend s’inscrire dans l’univers islamique global. Malheureusement, son retour du Hajj se solde par une mort mystérieuse dans le désert, probablement assassiné par des rivaux ou pillards, laissant le trône à une nouvelle série de luttes pour la succession.

La période d’incertitude prend fin avec l’avènement, en 1312, de Mansa Musa Keïta, petit-neveu ou descendant indirect de Soundiata. Son accession met fin à près d’un demi-siècle de turbulences internes. Sa légitimité est incontestée, renforcée par sa générosité, sa piété et son intelligence politique.

L’une des premières mesures de Musa est de recentraliser le pouvoir impérial, tout en consolidant les structures provinciales. Il s’appuie sur une Gbara renouvelée, renforce les garnisons frontalières et initie une politique culturelle ambitieuse. Il profite de l’héritage économique des campagnes précédentes pour développer l’urbanisme (Tombouctou, Gao), favoriser les savants musulmans, et organiser un pèlerinage resté célèbre dans tout le monde musulman : le Hajj de 1324.

Ce pèlerinage, accompagné d’une caravane d’or et d’érudits, fait sensation au Caire, à Médine et à La Mecque. Il place définitivement le Mali dans la cartographie mentale du monde islamique médiéval. Il marque l’entrée du mansa dans la diplomatie internationale ; l’empereur noir devient un acteur global.

En somme, entre 1255 et 1312, le Mali traverse une phase de turbulences et de mutations politiques, révélatrice de ses tensions constitutives. L’empire s’en sort grandi, non par l’inertie d’un ordre établi, mais grâce à sa capacité à absorber les crises, à se réformer et à renaître. La figure de Mansa Musa incarne cette résilience impériale, prélude à l’âge d’or du Mali, qui dominera le Sahel jusqu’au XVe siècle.

Critique historique et enjeux historiographiques

L’historiographie moderne, largement influencée par les traditions orales et les récits arabo-musulmans, désigne généralement Niani comme la capitale de l’Empire du Mali. Cette affirmation, bien que largement admise dans les manuels et par l’UNESCO, pose de sérieux problèmes méthodologiques.

Aucune fouille archéologique systématique, à ce jour, n’a permis de mettre au jour à Niani des vestiges monumentaux datables avec certitude des XIIIe ou XIVe siècles. Ni palais, ni mosquées, ni nécropoles n’ont été exhumés qui puissent attester, au-delà du doute raisonnable, de la centralité politique de Niani à l’époque de Soundiata ou de Mansa Musa. Cette absence de preuve matérielle ouvre deux hypothèses crédibles :

- Soit Niani était une capitale modeste, sans monumentalité, plus symbolique que fonctionnelle, conforme à un modèle africain où le pouvoir réside dans la personne du roi plus que dans la pierre ;

- Soit la capitale impériale était itinérante, comme ce fut le cas pour certains royaumes berbères ou mandingues ultérieurs, et Niani ne fut qu’un centre régional parmi d’autres.

Certains chercheurs évoquent Dakajalan, berceau mythique de Soundiata, ou encore Kangaba, site sacré de la dynastie Keita, comme alternatives crédibles. Ce débat révèle un écueil fréquent de l’histoire africaine précoloniale : l’absence d’archives écrites autochtones nous contraint à croiser des sources souvent fragmentaires, tardives ou biaisées.

L’histoire du Mali repose sur une double tradition documentaire : d’un côté, les griots, dépositaires de la mémoire orale mandingue ; de l’autre, les chroniqueurs arabes comme Ibn Khaldoun, al-Umari et Ibn Battûta. Cette dualité constitue à la fois une richesse et une source de contradiction.

- Les griots, par leurs récits épiques, livrent une mémoire clanique, héroïsée, mythifiée, où Soundiata devient un demi-dieu, les batailles des épreuves initiatiques, et les lois des édits sacrés. Leur rôle est moins celui de l’historien que du gardien identitaire, ancré dans un tissu social vivant. Leur fiabilité historique doit donc être interrogée non comme falsification, mais comme recontextualisation rituelle.

- À l’inverse, les chroniqueurs arabes, bien que plus proches de la méthode historique au sens occidental, souffrent de préjugés culturels, de lacunes factuelles et, dans le cas d’Ibn Battûta, d’une forte propension à l’exagération ou au récit second-hand. Le voyageur marocain décrit le Mali de Mansa Suleyman, non celui de Soundiata, et s’appuie souvent sur des informateurs de cour dont les intérêts ne sont pas neutres.

La vérité historique doit donc se reconstruire dans la tension entre ces deux récits : ni crédulité aveugle envers la tradition orale, ni positivisme naïf face aux manuscrits arabo-musulmans. C’est cette démarche critique qui permet d’approcher une vision nuancée, complexe, et parfois contradictoire, mais plus authentique de l’histoire impériale africaine.

Depuis les années 1990, un regain d’intérêt pour les sources africaines a mené à une relecture de la Kurukan Fuga comme la première constitution africaine. Ce tournant historiographique, porté par des chercheurs africains et afro-descendants, cherche à valoriser la rationalité politique des empires négro-africains, longtemps niée ou marginalisée.

En 2009, l’UNESCO reconnaît la Charte du Manden comme patrimoine immatériel de l’humanité, au titre de document juridique fondateur. Cette reconnaissance marque un basculement symbolique : l’Afrique précoloniale n’est plus vue uniquement comme une société de tradition orale, mais comme une civilisation du droit coutumier codifié.

Toutefois, ce geste patrimonial soulève des questions :

- La charte a-t-elle bien été formulée dès 1235, dans sa forme actuelle, ou résulte-t-elle d’une reconstruction tardive par les griots à des fins politiques ?

- Son contenu (égalité entre les clans, respect des esclaves, droit foncier collectif) reflète-t-il des pratiques effectives ou des idéaux normatifs a posteriori ?

Si l’existence d’une assemblée à Kurukan Fuga est largement admise, la formulation structurée en 44 articles, souvent citée aujourd’hui, repose sur des transcriptions modernes, parfois influencées par des agendas contemporains de réhabilitation culturelle.

Ainsi, la Kurukan Fuga est autant un objet juridique historique qu’un symbole de souveraineté mémorielle. Elle incarne une reconquête narrative, par laquelle l’Afrique se réapproprie son passé politique et juridique, face à des siècles de dénégation coloniale.

L’histoire de l’Empire du Mali, comme beaucoup de civilisations africaines précoloniales, repose sur une sédimentation de sources incomplètes, contradictoires et interprétées. Entre les silences de l’archéologie, les excès de l’oralité et les biais orientalistes des chroniques arabes, l’historien doit composer, comparer, déconstruire.

C’est cette approche critique, méthodique et prudente, que requiert l’étude du Mali médiéval. Car derrière le mythe de Soundiata, les fastes de Tombouctou et les caravanes d’or, se dessine une réalité impériale africaine profondément originale, dont l’analyse rigoureuse ne fait que commencer.

Une fondation impériale entre tradition et puissance

L’histoire de la fondation de l’Empire du Mali ne peut être comprise à travers le seul prisme de l’épopée guerrière ou de la légende orale. Elle s’inscrit dans un processus historique graduel, à la croisée de plusieurs dynamiques : l’effondrement d’un ordre ancien (le Ghana), l’affirmation d’une légitimité clanique structurée (le Manden), et l’émergence d’un projet impérial articulé autour du commerce transsaharien.

La victoire de Soundiata Keïta à Kirina, loin d’être une rupture brutale, marque en réalité l’aboutissement d’un mouvement fédératif né d’une crise civilisationnelle. Loin de fonder une dictature militaire ou une royauté absolutiste, Soundiata institue le Manden Kurufa, modèle unique de fédéralisme africain médiéval, où les clans guerriers, religieux, artisanaux et oratoires cohabitent sous une loi commune (la Kurukan Fuga) et une monarchie respectueuse des contre-pouvoirs.

Cet ordre politique, hybride mais cohérent, repose sur des piliers multiples :

- une armée lignagère professionnalisée, à la fois efficace sur le terrain et garante d’une paix impériale durable ;

- une Gbara aristocratique, organe de régulation du pouvoir, où se débattent les grandes orientations de l’État ;

- une politique économique fondée sur le monopole royal des ressources stratégiques (or, sel, cuivre) et la taxation intelligente des routes commerciales ;

- une souplesse religieuse, conciliant traditions animistes, confréries de chasseurs et islamisation progressive des élites.

Le succès de cette architecture impériale ne réside pas uniquement dans la force : il tient à une extraordinaire capacité d’adaptation à la diversité ethnique, géographique et culturelle de l’Afrique de l’Ouest. Loin des caricatures héritées de l’historiographie coloniale, le Mali de Soundiata apparaît comme un laboratoire africain de souveraineté équilibrée, où coexistent mémoire clanique et vision impériale, oralité et ordre juridique, expansion militaire et structuration civile.

C’est ce socle complexe qui permettra à ses successeurs, et notamment à Mansa Musa, de faire rayonner le Mali jusqu’aux confins du monde islamique, transformant un empire sahélien en une civilisation de référence, admirée au Caire, à Fès, à La Mecque et jusque sur les cartes de l’Europe médiévale.

La fondation de l’Empire du Mali n’est donc pas une simple page de gloire passée : elle constitue l’une des plus grandes expériences politiques africaines précoloniales, dont la redécouverte critique permet de repenser, aujourd’hui encore, les modèles africains de gouvernance, de légitimité et d’identité.

Sources

- Ibn Battûta. Voyages d’Ibn Battûta : Textes choisis. Traduit de l’arabe par C. Defrémery & B. Sanguinetti. Paris : La Découverte, 1994.

- Ibn Khaldoun. Kitāb al-ʻIbar wa Dīwān al-Mubtadaʼ wa al-Khabar. Traduction partielle dans Cuoq, Joseph. Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle. Paris : CNRS, 1975.

- Niane, Djibril Tamsir. Soundjata ou l’épopée mandingue. Paris : Présence Africaine, 1960.

- Conrad, David C. Empires of Medieval West Africa: Ghana, Mali, and Songhay. New York : Facts on File, 2005.

- Jansen, Jan. The Griot’s Craft: An Essay on Oral Tradition and Diplomacy. Leiden : Brill, 2000.

- Ogot, Bethwell A. Africa from the Sixteenth to the Eighteenth Century. UNESCO General History of Africa, vol. V. Paris : UNESCO, 1992.