Publié anonymement à New York en 1819, The Black Vampyre est bien plus qu’un simple récit gothique : c’est une bombe littéraire déguisée, où un ancien esclave africain devenu vampire revient hanter ses anciens maîtres. Satire politique, fable antiesclavagiste et métaphore du marronnage surnaturel, cette œuvre pionnière (longtemps effacée des anthologies) fusionne fiction horrifique, mémoire noire et critique théologique. De la plantation à la crypte, du fouet à la morsure, elle réinvente l’histoire de Saint-Domingue à travers un mythe que Hollywood refuse encore d’affronter.

Une œuvre à la croisée de l’Histoire, de la fiction et du politique

En 1819, dans une Amérique encore tiraillée entre l’idéologie de la liberté et la persistance de l’esclavage, paraît à New York une nouvelle aussi brève qu’étrange : The Black Vampyre: A Legend of St. Domingo, signée d’un certain Uriah Derick D’Arcy, pseudonyme à l’identité encore débattue aujourd’hui. Ce texte, presque oublié pendant deux siècles, constitue à bien des égards un document historique d’une portée inestimable, au croisement de la littérature gothique, de la satire politique et de la mémoire coloniale.

Rappelons que l’histoire ne doit jamais être lue comme une succession de dates ou de symboles sans racines, mais comme l’expression organique des tensions profondes d’une époque. Or, cette fiction publiée deux mois à peine après The Vampyre de John Polidori (avril 1819), souvent considéré comme l’acte fondateur du vampire romantique moderne, mérite une relecture attentive. Car The Black Vampyre, antérieure au Dracula de Bram Stoker de près de 80 ans, ne se contente pas de recycler les clichés européens de la décadence aristocratique. Elle les retourne. Elle les subvertit.

Le vampire qui surgit ici n’est ni slave, ni britannique, ni fantasmé comme séducteur décadent. Il est noir, africain, ancien esclave dans une plantation de Saint-Domingue, devenu vampire après avoir été assassiné par son maître blanc. Il revient hanter ce dernier, épouser sa veuve blanche, engendrer un fils mulâtre, et transformer le bal bourgeois en sabbat révolutionnaire.

Il faut donc restituer cette œuvre dans son contexte exact :

- Nous sommes à peine 15 ans après la révolution haïtienne (1791-1804), premier et unique soulèvement d’esclaves noirs ayant débouché sur l’indépendance d’une nation.

- Nous sommes en pleine construction identitaire des jeunes États-Unis, partagés entre peur du “contagionnisme révolutionnaire noir” et expansion de l’esclavage dans le Sud profond.

- Enfin, nous sommes au cœur d’une mutation littéraire, marquée par le goût du gothique, du surnaturel et des allégories sociales dans une société anxieuse, en proie à des bouleversements économiques, raciaux et religieux.

D’un point de vue strictement littéraire, The Black Vampyre est aussi la première fiction vampirique américainerecensée à ce jour. Elle précède les grands récits gothiques transatlantiques, mais en diffère radicalement par son contenu : il ne s’agit pas d’un conte d’épouvante, mais d’un manifeste déguisé, où se superposent critique de l’esclavage, ironie sociale, satire raciale, et un regard audacieux sur le métissage et la mémoire.

On ne saurait lire ce texte comme une simple bizarrerie de l’histoire littéraire. Il constitue au contraire le point de départ d’un imaginaire afro-atlantique refoulé : celui où le surnaturel noir ne se contente pas d’exister comme folklore, mais s’impose comme force politique, comme vengeance métaphorique, comme revendication de mémoire.

C’est dans cet esprit que nous proposons, pour Nofi, une lecture historique rigoureuse et exhaustive de cette œuvre méconnue, en montrant comment elle utilise le mythe du vampire pour parler de Saint-Domingue, du marronnage, de la révolution haïtienne, du métissage et de la peur blanche de l’insurrection noire.

I. UN TEXTE NÉ AU CŒUR DE LA TRAUMATOLOGIE POST-SAINT-DOMINGUE

Dans l’histoire de la colonisation atlantique, la Révolution haïtienne (1791–1804) constitue une césure majeure, comparable, pour le monde esclavagiste blanc, à un cataclysme politique et racial. Saint-Domingue, alors colonie la plus riche de France, avait fondé sa prospérité sur l’exploitation massive et systématique des esclaves africains, dont le nombre excédait de loin celui des colons blancs.

Le 21 août 1791, un soulèvement éclate dans le Nord de l’île : des milliers d’esclaves armés de machettes incendient plantations, sucreries, maisons de maîtres. Ce n’est pas une jacquerie désorganisée, mais une insurrection militaire dirigée, structurée par des chefs tels que Boukman, puis Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines ou encore Henri Christophe. En treize années de guerre, les colons français sont exterminés, l’armée napoléonienne est battue, et Haïti devient en 1804 la première république noire indépendante du monde.

Pour les sociétés esclavagistes du continent américain, cet événement n’est pas seulement un précédent : c’est une hantise. Aux États-Unis, notamment dans les États du Sud, la presse et les pamphlets s’emparent de la nouvelle pour alimenter la peur de l’insurrection noire. La révolution haïtienne devient l’épouvantail du propriétaire blanc, la preuve tangible que l’ordre racial peut non seulement vaciller, mais être renversé par le sang.

C’est dans ce climat de traumatisme post-colonial, à la fois réel et fantasmé, que paraît en 1819 The Black Vampyre, texte profondément marqué par la mémoire de Saint-Domingue. Tout, dans la nouvelle, trahit cette proximité : le lieu (Haïti), les allusions aux plantations, l’évocation de la révolte, et surtout la résurgence du mort noir comme force historique.

Le récit opère une inversion remarquable : l’esclave noir, naguère condamné à l’anéantissement, revient d’entre les morts, non plus comme victime, mais comme maître de la nuit. Le vampire, jusque-là figure aristocratique européenne, se mue ici en symbole de la vengeance post-esclavagiste.

L’un des ressorts les plus puissants du texte est la transformation d’un esclave africain assassiné par son maître, réincarné en prince noir immortel. Ce personnage, à la fois séducteur, vengeur et père, incarne la transfiguration du “nègre marron”, ce fugitif que les sociétés coloniales n’ont jamais réussi à soumettre. Mais ici, l’auteur franchit un pas supplémentaire : le marron n’est plus seulement libre, il est devenu éternel.

La peur de ce revenant est celle, transatlantique, de l’insurrection qui ne meurt jamais. Elle prend corps dans les références implicites à des croyances antillaises telles que l’“obéah” (forme de magie populaire d’origine africaine, souvent diabolisée par les colons), ou le zombie, figure d’un mort vivant privé de volonté ; image miroir de l’esclave vidé de sa personne. Mais dans The Black Vampyre, le zombie est inversé : le Noir mort revient avec conscience, volonté, puissance. Il ne sert pas : il juge.

En ce sens, la nouvelle fait écho à ce que l’historien Robin Blackburn a appelé “le spectre noir de Saint-Domingue”, hantant l’imaginaire blanc pendant tout le XIXe siècle. Le vampire noir n’est pas une création folklorique : il est une matérialisation fictionnelle de la peur blanche.

Le cadre narratif du texte ne laisse aucun doute : nous sommes dans une plantation, mais une plantation renversée, cauchemardesque, où le maître est humilié, la maison devient tombe, et les morts dictent leur loi. Ce décor rappelle les canons du gothique anglais (manoirs, caves, apparitions) mais il les transpose dans un contexte colonial, avec un ancrage géopolitique clair : Haïti, post-1804.

La demeure de la veuve blanche Euphemia, théâtre des événements, se transforme peu à peu en espace spectral, dominé par les vampires, où l’on croise des figures zombifiées (anciens maris), des esclaves ressuscités, et un prince africain souverain. L’espace domestique colonial, censé incarner l’ordre et la rationalité européenne, devient ici le lieu d’un renversement théâtral.

Ce renversement culmine dans la scène du bal des vampires, sorte de sabbat noir où les rôles sont inversés : les Noirs dominent l’espace, rient, dansent, parlent plusieurs langues. L’ordre racial, genré et politique est mis en dérision. Ce bal est une caricature messianique, un moment carnavalesque au sens bakhtinien, où l’invisible prend le pouvoir et où l’Histoire est réécrite depuis l’au-delà.

Enfin, le rôle d’Euphemia, femme blanche séduite et remariée à l’ancien esclave, accentue cette mise en crise du patriarcat esclavagiste. Elle n’est plus l’objet du pouvoir masculin blanc, mais l’alliée d’un pouvoir noir surnaturel, et mère d’un héritier mulâtre. C’est toute la généalogie du monde colonial qui vacille dans cette union impossible, mais proclamée.

II. UNE SATIRE RACIALE, SOCIALE ET THÉOLOGIQUE DU MONDE PLANTATIONNAIRE

La construction onomastique de The Black Vampyre ne relève pas du hasard. Chaque nom est un symbole masqué, une allégorie mordante qui vise les fondations idéologiques du monde esclavagiste. L’auteur utilise le registre du grotesque pour renverser les valeurs, ridiculiser les maîtres, et magnifier les damnés.

Le personnage de Mr. Personne (“Nobody”) est l’un des exemples les plus parlants. Ce “négociant” blanc, veuf d’Euphemia, semble tout droit sorti d’un conte absurde : il ne possède pas d’identité stable, ni d’histoire, ni de charisme. Or, dans le monde plantationnaire, l’anonymat n’est pas neutre. En faisant du maître blanc “Personne”, l’auteur signe une critique radicale : le mal esclavagiste n’a pas de visage, il est systémique, banal, déshumanisé. C’est l’inverse d’Achille ou d’Ulysse : ici, “Nobody” ne feint pas son nom ; il l’incarne.

À l’inverse, le prince noir, ancien esclave vampirisé, porte des noms évocateurs (Jalora, puis Barabbas), chargés de résonances bibliques. Le choix du nom Barabbas, renvoie explicitement à l’Évangile selon Matthieu : Barabbas est le criminel relâché à la place du Christ. Dans la nouvelle, c’est le nom adopté par le vampire prince africain lorsqu’il est lynché puis ressuscité ; il incarne donc un salut inversé, une damnation subie qui se mue en retour rédempteur. Le message est clair : l’histoire coloniale a libéré les bourreaux, sacrifié les justes, et maintenant, ces justes reviennent avec la morsure comme évangile.

Le personnage de Zembo, enfin, est peut-être le plus complexe. Enfant blanc, élevé par le vampire noir et Euphemia, il grandit dans un univers métissé, baigné de mémoire historique. Pourtant, au lieu de prolonger ce projet, il trahit son héritage, choisit l’ordre dominant, et tente de tuer son propre père. Il incarne l’aliénation, la tentative désespérée de l’homme métis de se “blanchir” pour survivre. L’auteur semble poser ici la question du devenir des enfants issus du système plantationnaire : sauront-ils faire sécession, ou bien perpétueront-ils la tragédie ?

À travers l’union entre Euphemia, femme blanche, et le prince africain devenu vampire, The Black Vampyre place le métissage racial au cœur du drame. Ce métissage, loin d’être présenté comme une utopie harmonieuse, est mis en tension : il est désiré, redouté, et source de conflits de loyauté.

Le fils né de cette union, Zembo, est décrit comme “mulâtre vampyre”, c’est-à-dire à la fois hybride biologique et spirituel. Son existence même est une offense au monde esclavagiste, fondé sur la stricte hiérarchisation des races, sur la blanchité comme critère de civilisation. Le métis, dans l’imaginaire de l’époque, est un paradoxe vivant : il incarne à la fois la preuve de l’hypocrisie du maître blanc et la menace d’un effondrement des frontières.

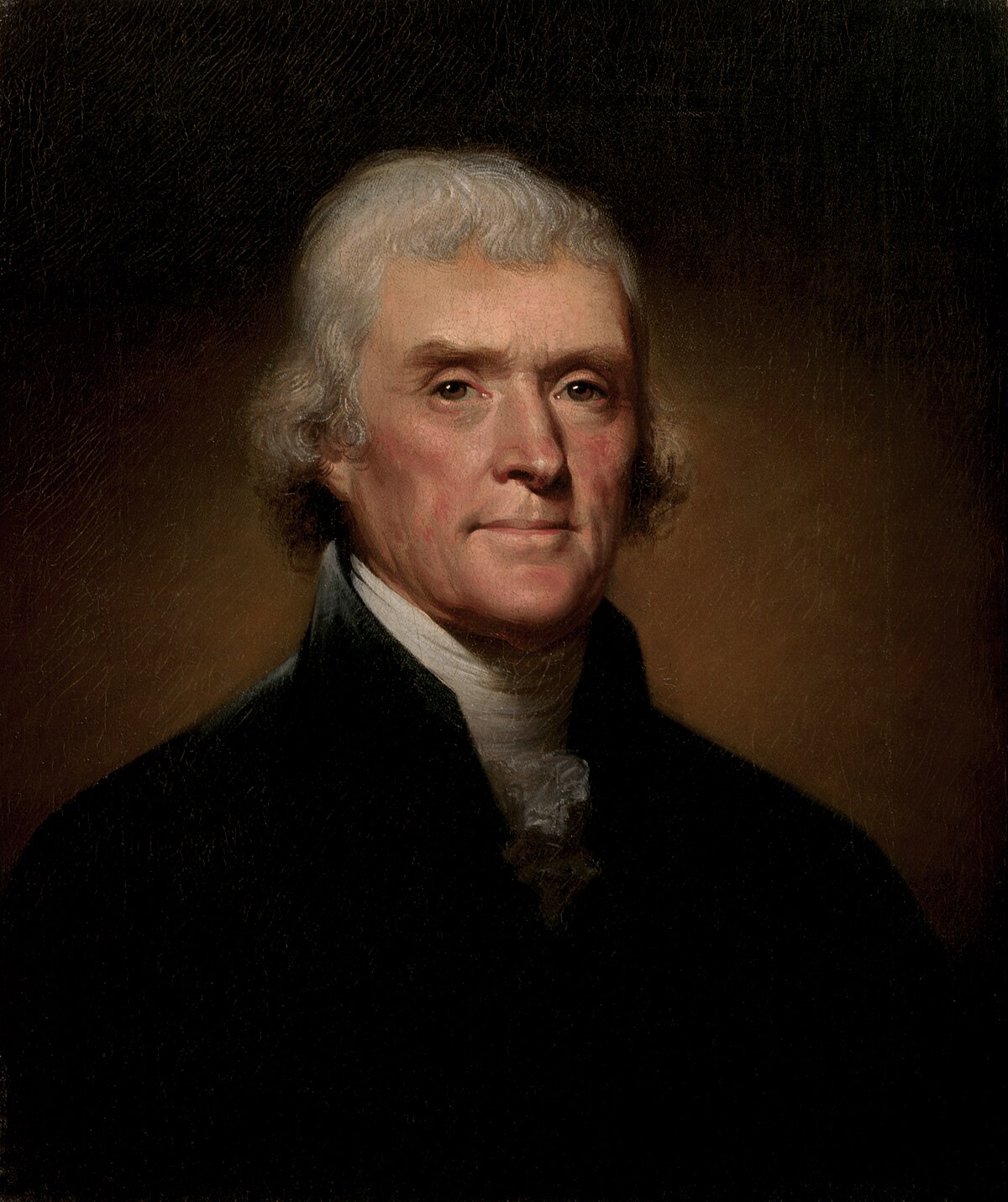

Cette angoisse n’est pas fictionnelle : elle traverse la pensée politique américaine du début XIXe siècle. Dans ses Notes on the State of Virginia (1785), Thomas Jefferson écrit que :

« En mémoire, il me semble qu’ils [les Noirs] sont égaux aux Blancs ; en raison, très inférieurs… Jamais je n’ai trouvé chez un Noir une pensée s’élevant au-dessus d’un récit simple ; jamais je n’ai observé chez eux le moindre trait élémentaire de peinture ou de sculpture. »

« Le mélange des races produit une dégradation à laquelle aucun ami de son pays, aucun patriote, ne pourrait consentir innocemment. » Jefferson, Thomas. Notes on the State of Virginia, 1785. Query XIV (Laws).

Pour Jefferson, l’abolition ne peut être envisagée que si elle est suivie d’un départ massif des Noirs, car le métissage serait une catastrophe sociale.

Le roman de 1819 inverse cette crainte : le métissage devient le lieu d’une résistance mémorielle, et le “mulâtre vampyre”, bien que traître, est le fruit d’une union historique que rien ne pourra effacer. En ce sens, The Black Vampyre n’est pas un plaidoyer naïf pour l’amour interracial, mais un miroir tendu à une société qui refuse de voir ce qu’elle a enfanté.

La dimension théologique de The Black Vampyre est omniprésente. Mais là encore, l’auteur joue avec les dogmes, les détourne, les retourne contre leurs géniteurs. Le vampire noir n’est pas l’Antéchrist : il est un prophète, un messie noir dont la résurrection signale la chute d’un ordre impur.

Le texte regorge d’allusions bibliques : Moloch, divinité dévoreuse d’enfants (symbole de la traite négrière), Barabbas, figure du faux salut, et des références cryptées aux anges déchus. Mais au lieu de condamner le vampire, le récit lui confère une légitimité théologique. Il n’a pas choisi la damnation : il y a été contraint par la violence blanche. Sa vengeance est donc une forme de justice cosmique.

Cette subversion trouve son expression la plus claire dans le bal des vampires, métaphore carnavalesque d’un monde à l’envers. Le carnaval, tel que défini par Mikhaïl Bakhtine, est le moment où les hiérarchies sociales sont suspendues, les symboles religieux détournés, les corps libérés. Ici, c’est exactement ce qui se joue : les Noirs morts dans les champs reviennent, dansent, parlent en latin, prêchent leur propre évangile ; celui d’une mémoire indestructible.

La composante religieuse ne se limite pas à la Bible. Le texte laisse filtrer des éléments de syncrétisme africain, notamment via des allusions indirectes au vodou haïtien ou à l’obéah. Comme l’ont montré les travaux de Terry Rey, le catholicisme haïtien post-indépendance n’a jamais été monolithique : il est traversé par des survivances africaines, des cosmologies résistantes. Le vampire noir, dans ce contexte, incarne cette résilience spirituelle. Il n’est pas un démon : il est la mémoire faite chair.

III. UNE TECHNIQUE LITTÉRAIRE AU SERVICE DU PAMPHLET POLITIQUE

L’auteur de The Black Vampyre, dissimulé sous le pseudonyme “Uriah Derick D’Arcy”, recourt à une construction narrative singulièrement fragmentée, qui épouse les ruptures historiques et psychiques de son époque. Le récit se présente d’abord comme une chronique journalistique, puis comme une confession, avant de basculer dans un conte surnaturel à tonalité satirique. Cette structure éclatée n’est pas le fruit d’un défaut stylistique : elle répond à une stratégie consciente de déconstruction du récit gothique traditionnel.

Le procédé de mise en abîme est central. L’histoire est racontée par un certain Anthony Gibbons, qui affirme avoir recueilli les événements de la bouche d’un témoin indirect, et cite également des extraits d’un journal intime retrouvé dans une cave. Ce récit dans le récit, technique fréquente dans la tradition gothique (notamment chez Mary Shelley ou Matthew Lewis), est ici parodié : les sources se contredisent, les dates sont floues, les voix narratives multiples. Cette instabilité volontaire sape la prétention à l’autorité du narrateur blanc, habituelle dans la fiction coloniale.

Le style se caractérise par un usage abondant du grotesque et de la caricature. Les dialogues sont exagérés, les scènes violentes flirtent avec le burlesque, et les conventions gothiques (brumes, caves, vampires) sont poussées à l’absurde, voire moquées. Cette dérision est volontaire : elle sert à démonter le sérieux de l’idéologie blanche, en mimant ses codes pour mieux en souligner les contradictions.

Enfin, le texte se veut résolument ambitieux. Il multiplie les références littéraires classiques (Lucain, Ovide, Shakespeare, Milton) afin de s’inscrire dans le canon européen tout en le subvertissant. Par exemple, la résurrection du prince noir dans une cave évoque à la fois l’Enfer de Milton et la nativité inversée d’un Christ anticolonial. Cette érudition feinte sert un objectif : démontrer que le vampire noir, loin d’être un intrus, est une figure pleinement légitime de la grande tradition littéraire.

Outre la référence aux classiques européens, The Black Vampyre multiplie les clins d’œil à la culture littéraire new-yorkaise contemporaine, et notamment au cercle de la Knickerbocker School, fondé autour de Washington Irving. Cette école de pensée et d’écriture, implantée dans la jeune république américaine, défendait un humour nationaliste, teinté de conservatisme, souvent hostile aux élans réformateurs, et allergique à l’idée d’un imaginaire noir ou postcolonial.

L’auteur anonyme s’inscrit ici en faux contre ce courant. Il en parodie les tics, en détourne le ton faussement aristocratique et en dénonce l’hypocrisie. Plusieurs allusions suggèrent que l’édition new-yorkaise est gangrenée par la censure implicite et le plagiat, notamment lorsqu’il accuse un certain “éditeur” d’avoir falsifié ses manuscrits. Cette critique vise probablement l’absence totale de récits gothiques afrocentrés dans la littérature imprimée de l’époque, et le refus des maisons blanches d’accueillir des voix noires dissidentes.

La satire touche aussi le monde du théâtre. Une scène du texte fait référence à un spectacle donné à Wall-Street, où l’on singe les figures historiques et où l’on applaudit des clichés racistes. En plaçant cette scène au cœur du quartier financier, l’auteur opère un télescopage ironique entre capitalisme, culture de masse, et reproduction des stéréotypes, suggérant que la littérature blanche du XIXe siècle fonctionne comme un théâtre de la domination.

À l’inverse des vampires aristocrates d’Europe centrale (Polidori, Stoker), le vampire noir de The Black Vampyre n’aspire pas à dominer l’humanité par séduction ou manipulation : il veut l’abolir. L’un des ressorts les plus puissants du texte réside dans l’analogie implicite entre le sang et la richesse, le prélèvement vital des vampires et le vol économique de l’esclavage.

Dans cette logique, le vampire est moins un monstre qu’un révélateur, une mise en lumière des mécanismes d’exploitation. Le prince noir, ancien esclave vampirisé, réunit dans une caverne secrète un conseil d’autres morts-vivants, tous esclaves ressuscités, parlant plusieurs langues. Cette scène, absurde en apparence, dessine un rêve d’insurrection planétaire, un soulèvement transatlantique où les damnés de la Terre viendraient prendre leur revanche.

Le vampire, loin d’être un parasite, devient ainsi l’instrument d’un renversement eschatologique. Le texte se clôt sur une vision quasi-apocalyptique d’un monde où les oppresseurs sont renversés, et où les morts refusent de reposer tant que justice n’a pas été rendue. Il ne s’agit plus d’un récit de terreur : il s’agit d’un appel à la mémoire, d’un pamphlet anticolonial et anticapitaliste dissimulé sous les habits du gothique.

The Black Vampyre, par sa technique, son intertextualité et son humour acide, propose donc bien plus qu’un simple divertissement : il s’impose comme une œuvre de guerre littéraire, un manifeste codé qui détourne les outils de la fiction blanche pour dresser le procès du monde plantationnaire, de la blanchité éditoriale et de l’économie esclavagiste.

UNE ŒUVRE FANTÔME EN RÉHABILITATION

L’histoire éditoriale de The Black Vampyre est aussi tortueuse que sa structure narrative. La nouvelle paraît pour la première fois en juin 1819 dans le journal The New-York Weekly Museum, puis fait l’objet d’une seconde publication en août de la même année. Cette double édition ne suffit pourtant pas à lui assurer un destin littéraire. En effet, dès les premières décennies du XIXe siècle, le texte disparaît des anthologies, des bibliographies et des corpus gothiques. Il sombre dans l’oubli, victime de son hybridité raciale, politique et générique.

Son auteur, désigné sous le pseudonyme d’“Uriah Derick D’Arcy”, n’est jamais identifié avec certitude. L’attribution à Robert C. Sands, membre éminent de la Knickerbocker School, a longtemps prévalu. Cependant, l’hypothèse contemporaine la plus crédible avance le nom de Richard Varick Dey, un écrivain new-yorkais dont les préoccupations politiques et le style correspondent davantage à l’œuvre. Néanmoins, l’anonymat perdure, renforçant le statut spectral de ce texte, comme si son existence même devait rester à la marge.

Il faut attendre le dernier tiers du XXe siècle pour que The Black Vampyre fasse l’objet d’une redécouverte sérieuse. Ce sont d’abord les chercheurs afro-américains, féministes ou issus des Gothic Studies, qui s’en emparent. Dans le sillage des travaux de Henry Louis Gates Jr., Toni Morrison, ou encore de critiques comme Katherine D. Harris, la nouvelle est désormais étudiée comme un texte pionnier du corpus afro-gothique, et comme un jalon littéraire incontournable dans la réflexion sur le marronnage, le métissage et l’iconographie post-esclavagiste.

En 1972, le film Blacula est salué comme le premier récit grand public à représenter un vampire noir. Pourtant, plus de 150 ans auparavant, The Black Vampyre ouvrait déjà cette voie, avec une puissance allégorique largement supérieure. Loin de se contenter d’un simple renversement racial, le texte fuse plusieurs figures surnaturelles : le vampire bien sûr, mais aussi le zombie haïtien, le revenant de plantation, et le nègre marron des forêts insoumises. Ce mélange témoigne d’un imaginaire diasporique en gestation, encore informe, mais porteur d’une subversion mémorielle redoutable.

La figure du prince noir, esclave africain devenu immortel, incarne à elle seule cette synthèse. Il est à la fois le spectre de l’histoire, la vengeance du sang versé, et le dépositaire d’une nouvelle filiation politique. La réunion des vampires esclaves dans une caverne secrète, armés et polyglottes, évoque une contre-internationale noire, bien avant que le terme même de “panafricanisme” n’existe. De ce point de vue, The Black Vampyre ne se contente pas de pasticher les récits blancs : il invente un mythe afrocentré, insurrectionnel et créole.

Il est donc légitime d’affirmer que ce texte constitue le premier récit afro-gothique de la littérature américaine. Non seulement il précède Polidori (avril 1819) de deux mois, mais surtout il déroge à tous les canons du gothique britannique : pas de château, mais une plantation ; pas d’aristocrate dépravé, mais un ancien esclave vengeur ; pas d’amour impossible, mais une allégorie métissée de la revanche historique. Ce caractère inaugural explique sans doute son effacement : il était trop tôt, trop radical, trop noir.

Au cœur du récit, l’enfant “mulâtre-vampyre” constitue le nœud symbolique de toutes les tensions raciales, religieuses et politiques du texte. Fils d’un prince noir et d’une femme blanche, nourri de sang, élevé dans l’ambivalence, il représente l’Amérique à venir, celle que craignait Jefferson, celle que fantasme le récit : métissée, insoumise, imprévisible.

Ce personnage (que certains critiques modernes ont vu comme le prototype de la créolité) cristallise une angoisse de la filiation. Est-il porteur de salut ou de damnation ? Héritier d’une histoire de violence ou messie d’un monde nouveau ? Le récit ne tranche pas. Le narrateur final, Anthony Gibbons, lui-même en partie complice, observe cet enfant avec une distance teintée d’ironie. À travers lui, The Black Vampyre interroge l’héritage impossible d’une Amérique née dans le sang, l’esclavage et la peur du mélange.

Enfin, le choix du titre (A Legend of St. Domingo) ancre le récit dans la mémoire haïtienne, mais le fait se dérouler à New Jersey. Ce glissement géographique traduit un déplacement historique : de la révolution noire caribéenne vers le refoulé nord-américain, de la plantation coloniale vers la ville bourgeoise, de l’horreur exotique vers la domesticité civilisée. Ainsi, l’enfant vampire devient le spectre ambulant de la créolisation, une légende mouvante qui hante les nations esclavagistes même lorsqu’elles prétendent avoir tourné la page.

The Black Vampyre, en tant qu’objet littéraire, pamphlet déguisé et mythe hybride, mérite aujourd’hui une pleine réhabilitation. Il est à la fois un avertissement et une prophétie, un miroir tendu à l’Amérique blanche, et un hommage précurseur à la mémoire noire. Dans une époque qui redécouvre l’importance de la fiction comme outil politique, ce texte oublié devient, plus que jamais, un classique clandestin à exhumer.

The Black Vampyre, ou la revanche de l’esclave éternel

Avec The Black Vampyre: A Legend of St. Domingo, publié anonymement à New York en 1819, la jeune République américaine se voyait proposer un miroir aussi dérangeant que visionnaire : celui d’un monde où les esclaves ne meurent jamais vraiment, où le sang ne se dilue pas dans l’oubli, et où les dominés prennent la plume (ou les crocs) pour inverser le cours de l’Histoire.

Ce court récit de fiction, trop longtemps ignoré, synthétise trois siècles de violences coloniales, d’esclavage, de révoltes et de mélanges, sous la forme d’un conte gothique aux allures de pamphlet politique. Dans une prose volontairement hybride, mélangeant érudition européenne, satire américaine et imagerie caribéenne, The Black Vampyrerenverse le paradigme du vampire : au lieu d’être un aristocrate blanc décadent, il devient un ancien esclave africain, immortel, vengeur et insaisissable.

Au cœur du récit, la plantation esclavagiste est transformée en scène gothique, non plus pour terrifier le lecteur blanc, mais pour mettre en scène le théâtre sanglant de la domination raciale. La cave, le tombeau, la crypte : autant de lieux familiers du gothique qui deviennent ici les métaphores d’une mémoire collective enfouie, celle des esclaves déshumanisés. Mais ce que le récit annonce surtout, c’est le retour de ces morts, non pas pour hanter l’Europe, mais pour venger l’Afrique et Saint-Domingue.

À travers la figure du vampire noir, The Black Vampyre donne une forme littéraire à un fantasme collectif refoulé par les sociétés esclavagistes : l’éternité du survivant. Le sang, qui dans la tradition gothique symbolisait l’angoisse aristocratique de la dégénérescence, devient ici le lien indestructible entre les générations noires, entre les morts et les vivants, entre les silences et les cris. L’enfant mulâtre-vampyre, produit de l’union entre un prince africain et une femme blanche, incarne cette continuité du trauma et de la résilience.

L’oubli volontaire dans lequel cette œuvre a été reléguée n’est pas une erreur éditoriale : c’est le produit d’un effacement politique. The Black Vampyre dérange parce qu’il met en cause les fondements même de l’identité américaine du XIXe siècle : le mythe de la pureté blanche, la justification raciale de l’esclavage, la croyance dans la fatalité du métissage comme “anomalie”. Il fait éclater les cadres du gothique blanc pour y inscrire une parole noire, insolente, ironique, métaphysique.

À l’heure où les discours postcoloniaux, afrocentrés et décolonisateurs regagnent du terrain dans l’analyse littéraire et politique, cette nouvelle doit être rééditée, traduite, commentée, enseignée. Elle est l’un des textes les plus puissants du XIXe siècle américain sur la condition noire, et sans doute le premier récit vampirique noir de l’histoire littéraire mondiale.

En définitive, The Black Vampyre est bien plus qu’un simple récit fantastique. C’est un manifeste en creux, une insurrection symbolique contre l’oubli, une réplique littéraire à l’injustice historique. Il répond à l’imaginaire colonial par une fable tragique et messianique, où le monstre n’est plus celui qu’on croyait. Le véritable vampire, ce n’est pas l’Africain : c’est l’Europe esclavagiste, c’est l’Amérique silencieuse.

Ainsi, en rendant au vampire sa noirceur (non pas de peau, mais de mémoire) le texte invite à repenser l’histoire littéraire à partir de ses marges, à écouter les voix étouffées, à prendre au sérieux ce que la fiction murmure là où l’histoire officielle se tait.

Sources

- The Black Vampyre: A Legend of St. Domingo, The Atlantic Magazine, New York, juin–août 1819.

- John Carlos Rowe, Literary Culture and U.S. Imperialism: From the Revolution to World War II, Oxford University Press, 2000.

- Teresa A. Goddu, Gothic America: Narrative, History, and Nation, Columbia University Press, 1997.

- Terry Rey, Our Lady of Class Struggle: The Cult of the Virgin Mary in Haiti, Africa World Press, 1999.

- Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia, Query XIV (1785).Passage original sur la séparation supposée entre Noirs et Blancs :

« Deep rooted prejudices entertained by the whites; ten thousand recollections, by the blacks, of the injuries they have sustained. […] The two races, equally free, cannot live in the same government. » - Gina Wisker, Horror Fiction: An Introduction, Continuum, 2005.