Souvent réduite à ses tragédies contemporaines, l’Afrique est aussi victime silencieuse de sa géographie. Derrière la pauvreté persistante, l’instabilité chronique et la fragmentation politique se cache un continent cisaillé par le désert, piégé par ses fleuves, assiégé par les maladies et déconnecté de lui-même. Dans cette enquête géo-historique fouillée, nous explorons comment le terrain africain, loin d’être neutre, façonne depuis des siècles les destins économiques et politiques de ses peuples.

Une richesse qui appauvrit : le paradoxe africain

Il y a, dans la condition africaine, une ironie tragique que peu osent affronter avec lucidité : le continent le plus riche de la planète en ressources naturelles est aussi celui qui, siècle après siècle, demeure le plus pauvre selon presque tous les indicateurs socio-économiques. Ce paradoxe brutal (or, diamants, cobalt, uranium, terres rares en abondance d’un côté ; famines, conflits, bidonvilles et routes en friche de l’autre) ne cesse d’interroger.

Beaucoup se sont aventurés à expliquer cet écart abyssal entre potentiel et réalité. Certains invoquent l’héritage colonial, d’autres la corruption endémique, les erreurs de gouvernance, les ingérences étrangères. Toutes ces explications ont leur part de vérité. Mais il en est une, plus fondamentale, plus ancienne encore, qu’on préfère souvent ignorer : la géographie elle-même.

Car l’Afrique n’est pas seulement victime de l’Histoire. Elle est aussi l’otage de son relief, de son climat, de ses fleuves rétifs, de ses ports introuvables, de ses maladies endémiques et de ses distances impossibles. Là où d’autres continents bénéficiaient de plaines fertiles traversées par des rivières paisibles menant aux mers calmes, l’Afrique a hérité de déserts infranchissables, de plateaux cloisonnés, de jungles hostiles et de fleuves qui, au lieu d’unir, isolent.

Il ne s’agit pas ici d’énoncer une fatalité, ni d’excuser les errements politiques passés ou présents, mais de rétablir une réalité trop souvent gommée : celle d’un continent dont les conditions naturelles (en particulier en Afrique subsaharienne) rendent la construction économique, la cohésion politique et l’intégration commerciale infiniment plus complexes qu’ailleurs.

Nofi entend démontrer, rigoureusement et sans concession, comment les contraintes géographiques fondamentales ont piégé l’Afrique dans une spirale de sous-développement. Nous verrons en quoi l’architecture physique du continent (de ses littoraux aux hauts plateaux, de ses fleuves aux savanes, de ses déserts à ses zones tropicales infestées) a façonné des siècles d’isolement, fragmenté les peuples, freiné les échanges et favorisé la stagnation économique. Une lecture géographique de la pauvreté africaine, en somme. Non pas pour enfermer le continent dans une lecture déterministe, mais pour comprendre les défis spécifiques qu’il affronte, et entrevoir les leviers d’un redressement réellement adapté à son socle naturel.

La taille continentale et l’isolement géographique

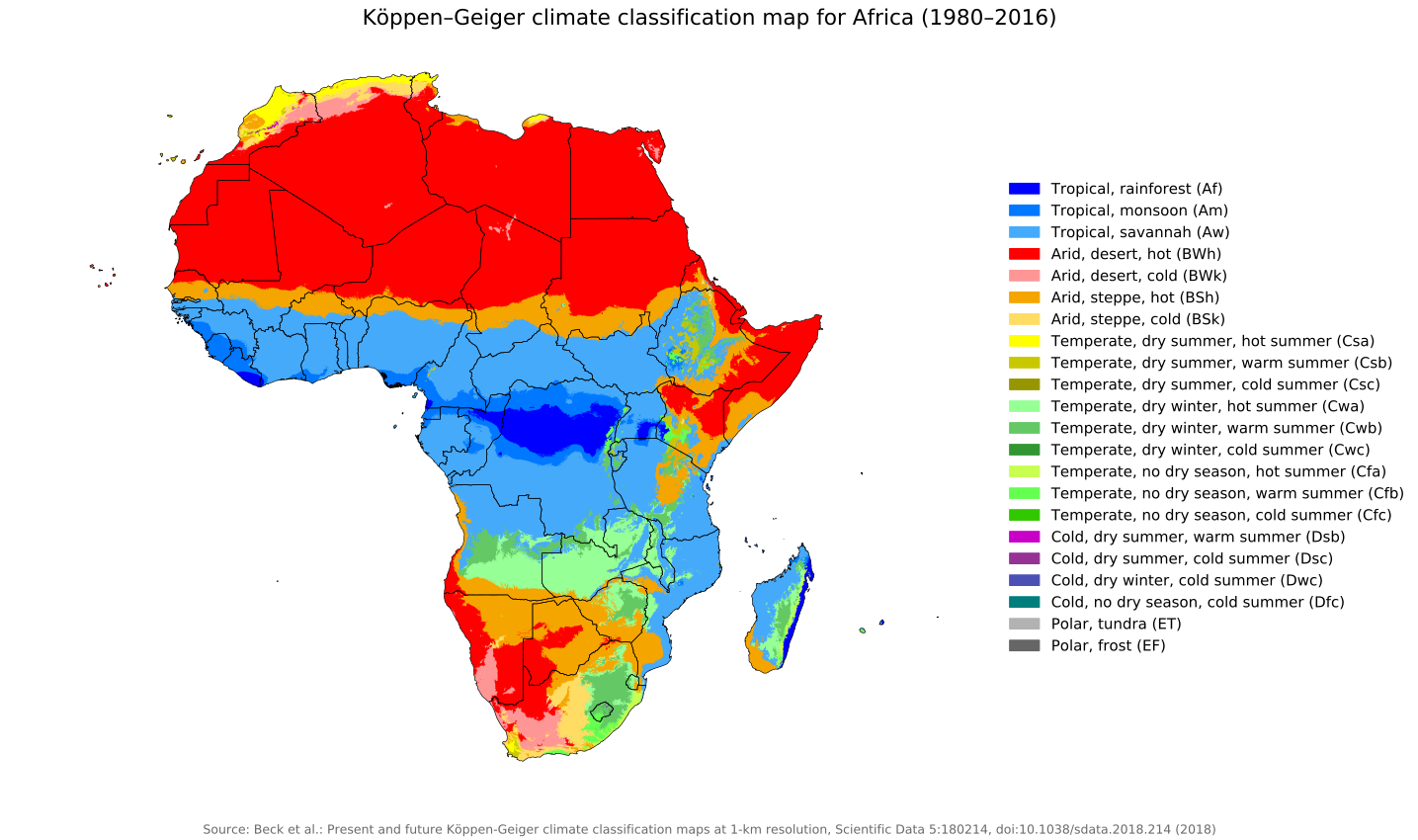

Ce qui frappe d’abord, c’est l’écrasante verticalité du continent africain. À la différence de l’Eurasie, plus étalée d’ouest en est, l’Afrique s’étire du 37e parallèle nord au 34e parallèle sud, traversant la totalité des zones tropicales, depuis les rivages méditerranéens jusqu’aux confins tempérés du Cap. Résultat : une mosaïque de climats s’empile du nord au sud, sans continuité horizontale. En l’espace de quelques centaines de kilomètres, on passe du climat méditerranéen aux étendues brûlantes du Sahara, puis aux savanes semi-arides, aux zones tropicales humides, avant de revenir à des plateaux plus tempérés dans l’hémisphère sud.

Cette diversité climatique, en apparence une richesse, s’avère dans les faits un obstacle majeur à l’unité continentale. Les civilisations se sont historiquement développées dans des zones climatiquement homogènes, favorisant les échanges de techniques, de produits agricoles, d’idées. En Afrique, ces barrières naturelles ont cloisonné les populations : ce qui pousse dans le Sahel meurt dans la forêt équatoriale, ce qui vit dans les Hauts Plateaux ne survit pas en zone marécageuse. L’unité agricole est impossible, et avec elle, la spécialisation économique ; matrice de tout commerce prospère.

Si l’on devait chercher une métaphore géographique de la fracture africaine, ce serait le Sahara. Avec ses neuf millions de kilomètres carrés, cette mer de sable n’est pas seulement un désert : elle est une fracture civilisationnelle, une césure historique. Là où la Méditerranée a uni les mondes gréco-romain, maghrébin et européen, le Sahara a cloisonné. Contrairement à la mer, qu’on traverse, le désert se contourne ou s’endure.

Durant des siècles, cette barrière naturelle a isolé l’Afrique subsaharienne de la sphère afro-méditerranéenne. Les flux commerciaux, certes existants (caravanes touarègues, or du Mali, esclaves de Kano), n’ont jamais égalé en intensité, ni en régularité, les échanges qui liaient entre eux les peuples de Méditerranée. Il faut ici souligner un fait souvent ignoré : les civilisations les plus dynamiques de l’histoire mondiale ont toujours bénéficié de connexions larges, horizontales, facilitant les échanges interrégionaux. L’Afrique, enfermée dans son axe nord-sud, est privée de cette circulation horizontale essentielle.

Même aujourd’hui, les routes bitumées qui traversent le Sahara restent rares, discontinues, vulnérables aux tempêtes et aux tensions sécuritaires. Le rail, quant à lui, ne franchit aucunement le désert. Et si l’on évoque les technologies modernes, elles suivent les lignes de communication : on n’exporte ni la fibre optique, ni l’électricité à travers 2 000 kilomètres de dunes sans obstacle.

Le Sahara agit donc, encore aujourd’hui, comme une frontière absolue entre deux Afriques : l’Afrique blanche, arabo-berbère, tournée vers l’Europe et le monde méditerranéen ; et l’Afrique noire, sub-saharienne, confinée au sud du mur de sable, longtemps prisonnière de ses terres intérieures. Deux Afriques séparées non seulement par la géographie, mais par la logistique, le commerce, la langue, et même l’imaginaire.

Littoraux peu favorables au commerce maritime

L’histoire du commerce mondial est, pour une grande part, l’histoire des ports naturels. Là où les rivages sont découpés, dentelés, hérissés de caps, d’estuaires et de baies profondes, la mer devient une autoroute, les navires peuvent accoster, le troc s’installe, les villes émergent. Or, l’Afrique, paradoxalement, malgré sa taille colossale, souffre d’une pauvreté littorale qui défie l’intuition.

Sur près de 30 000 kilomètres de côtes, le continent compte étonnamment peu de ports naturels en eaux profondes. Contrairement à l’Europe, dont les côtes sont infiniment plus fracturées, l’Afrique présente un rivage étonnamment lisse, rectiligne, sans les aspérités ni les replis que recherchent les marins depuis l’Antiquité. Pour mesurer l’écart, il suffit de rappeler que le seul littoral de la Norvège, y compris ses fjords, dépasse en longueur la totalité des côtes africaines.

Cette linéarité est un frein logistique d’une ampleur considérable. L’absence d’abris naturels contre les houles, les vents ou les tempêtes signifie que les infrastructures portuaires doivent être artificiellement créées, à grands frais. L’enjeu n’est pas uniquement technique ou budgétaire : il est historique. Là où le port naturel appelle à la sédentarisation, au négoce, à l’interconnexion des peuples, la côte lisse décourage, retarde, isole.

À ce premier handicap géomorphologique s’en ajoute un second, plus insidieux : la faiblesse des profondeurs côtières. Sur de nombreux littoraux africains, les eaux sont trop peu profondes pour permettre l’approche de navires de fort tonnage. Cela force à recourir au transbordement : les cargos jettent l’ancre au large, et leur marchandise est transférée vers des embarcations plus petites, capables d’accoster. Cette opération, connue des logisticiens, est lente, coûteuse, dangereuse, et parfois aléatoire.

Le résultat ? Des coûts d’importation et d’exportation plus élevés, une rentabilité du commerce affaiblie, une dissuasion chronique à l’investissement maritime. Là où l’Europe ou l’Asie disposent de dizaines de ports naturels capables d’absorber de vastes flux commerciaux, l’Afrique peine à en ériger quelques-uns. Le retard s’accumule ; non pas à cause d’une faute humaine, mais d’un tirage au sort géographique défavorable.

Dans cette morne géographie littorale, il est un îlot (au propre comme au figuré) qui fait figure d’exception : Zanzibar. Cette petite île située au large de la Tanzanie orientale a eu, pour fortune, un port naturel, abrité et accessible. Ce seul fait topographique a suffi à faire de Zanzibar un centre de rayonnement commercial majeur durant plusieurs siècles.

Dès le IXe siècle, les marchands arabes l’ont identifiée comme un point d’ancrage stratégique pour échanger avec la côte swahilie. Plus tard, ce sont les Perses, puis les Omanais, qui en ont fait une plaque tournante commerciale et politique. Zanzibar est devenu le cœur battant d’un système complexe d’échanges reliant l’intérieur de l’Afrique orientale aux marchés de l’Inde, de l’Arabie et au-delà.

Ce n’est pas une anomalie culturelle. C’est une victoire géographique : un bon port, une profondeur suffisante, un abri naturel ; autant de pré-requis qu’on cherche en vain le long de milliers de kilomètres de côtes africaines. Le fait qu’un port naturel puisse à lui seul faire naître une ville, une culture et une prospérité, rappelle, par contraste, le prix que paient tant d’autres régions privées d’un simple havre maritime.

Hydrosystème peu exploitable pour le transport

La première illusion à dissiper est celle de la carte. Vue à plat, l’Afrique semble généreusement parcourue par de grands fleuves : Congo, Niger, Zambèze, Limpopo… On pourrait croire que ces veines aquatiques irriguent le continent, facilitent les échanges, connectent l’intérieur aux littoraux. C’est tout l’inverse. L’Afrique souffre moins d’un manque d’eau que d’une eau qui refuse de couler dans le bon sens, au bon rythme, vers les bons points.

La cause est topographique. Contrairement à l’Europe ou à l’Amérique du Nord, l’Afrique ne possède pas de grandes plaines littorales. Les côtes, notamment en Afrique subsaharienne, s’élèvent brusquement vers l’intérieur. On passe, en quelques dizaines de kilomètres, du niveau de la mer à des plateaux culminant à 1 000 voire 2 000 mètres d’altitude. Ces ruptures de pente, appelées escarpements, forment autant de barrières naturelles que les fleuves doivent franchir. Mais ces fleuves ne serpentent pas. Ils dévalent, ils chutent, ils s’interrompent.

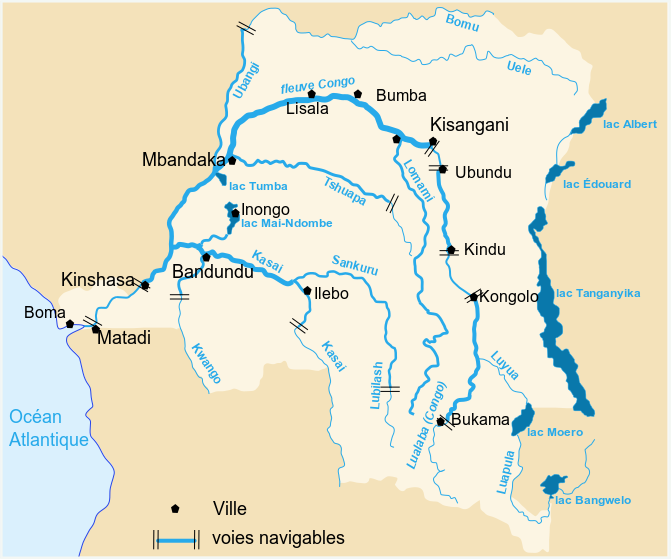

Le Congo est emblématique. Deuxième fleuve du continent en longueur, premier en débit, il dispose d’un potentiel énergétique colossal. Mais en matière de transport ? Il est un cauchemar logistique. Depuis son embouchure à Matadi, il n’est navigable que sur 160 kilomètres avant de se briser en une succession de rapides, de chutes et de gorges infranchissables, sur près de 300 kilomètres. À l’intérieur du pays, certains tronçons redeviennent navigables ; mais isolés. Ce sont des poches fluviales sans lien entre elles, des promesses coupées en morceaux.

Même problème pour le Niger. Ce fleuve né près de la côte Atlantique en Guinée s’enfonce paradoxalement dans l’intérieur aride du Sahel avant de revenir en boucle vers le Golfe du Bénin. Son tracé en boomerang est déjà une anomalie, mais c’est surtout son irrégularité saisonnière qui pose problème. Le Niger est navigable, mais par intermittence. À la saison sèche, il devient un ruisseau. À la saison des pluies, il déborde. Ni les colons, ni les États postcoloniaux n’ont réussi à domestiquer son flux erratique.

À titre de comparaison, l’Amazonie descend paisiblement vers l’Atlantique en perdant seulement six mètres d’altitude sur les 800 derniers kilomètres de son cours. Le Congo, sur une distance de moins de 400 kilomètres, chute de plus de 270 mètres. L’Europe, quant à elle, bénéficie de fleuves modérés (Rhin, Danube, Loire) qui relient capitales et ports, plaines fertiles et mers ouvertes. En Afrique, les fleuves séparent plus qu’ils ne relient.

Seule réelle exception dans ce tableau désespérant : le Nil. C’est le seul fleuve africain historiquement navigable sur une longue distance linéaire. Il a permis l’émergence de la civilisation égyptienne, la centralisation politique, la culture intensive sur les berges limoneuses. Mais cette exception ne concerne que le nord du continent.

Le Nil, après avoir longé le Soudan, se brise à Khartoum, où le Nil Blanc et le Nil Bleu se rejoignent. Au-delà, vers le Sud, la navigation devient impossible. Chutes, méandres impraticables, zones marécageuses, irrégularités saisonnières… Le Nil ne relie pas le cœur du continent à la mer ; il le relie à lui-même, et s’arrête net dès que le relief et le climat le tourmentent.

L’impact de cette hydrogéographie dysfonctionnelle est majeur. Sans fleuves praticables vers la mer, les produits agricoles, les minerais, les marchandises de l’intérieur doivent emprunter des routes terrestres longues, lentes, coûteuses ; quand elles existent. Le transport fluvial, qui fut partout ailleurs le vecteur originel de la prospérité, a été refusé à l’Afrique par la géographie elle-même.

C’est une malédiction à faible bruit, mais à effet profond. L’intérieur du continent reste isolé, fragmenté, condamné à la lenteur. Et lorsque l’on ne peut pas transporter, on ne peut pas échanger. Lorsque l’on n’échange pas, on ne crée ni marché, ni surplus, ni État fort. Le développement, dans de telles conditions, ne progresse pas ; il stagne, il s’effiloche.

Le piège du climat, des maladies et de l’agriculture

Au-delà des contraintes physiques visibles (désert, relief, hydrographie) l’Afrique subsaharienne est aussi prisonnière d’un fardeau biologique. Le climat chaud et humide de la zone intertropicale, combiné à une biodiversité explosive, a fait du continent un incubateur naturel de maladies infectieuses. Là où les sociétés européennes ont bénéficié d’hivers qui tuaient les moustiques, les sociétés africaines ont dû vivre (et mourir) avec eux.

Le paludisme (ou malaria), transmis par le moustique Anopheles, est de loin la pathologie la plus meurtrière. Il ne s’agit pas d’une gêne passagère. Il ronge les organismes, affaiblit les forces de travail, frappe les enfants, diminue les capacités cognitives, et tue encore, aujourd’hui, environ 600 000 personnes par an ; dont 90 % en Afrique subsaharienne. À cela s’ajoutent la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya, le zika… toute une litanie de virus et parasites qui épuisent le corps social, ruinent les efforts de scolarisation et amoindrissent la force productive.

Ce n’est pas un hasard si les zones les plus durement touchées par ces maladies sont aussi celles où l’espérance de vie stagne autour de 60 ans, parfois moins. Comment bâtir un tissu économique solide quand les générations sont écourtées, les cerveaux fébriles et les bras en convalescence chronique ? La maladie devient ici un facteur géopolitique, un agent économique invisible, un saboteur structurel.

Mais ce n’est pas tout. Dans une large bande équatoriale s’étendant du Sénégal au Kenya, et du Cameroun jusqu’au nord du Zimbabwe, sévit un autre fléau, moins médiatisé mais tout aussi décisif : la mouche tsé-tsé. Ce petit insecte transmet la trypanosomiase, aussi appelée « maladie du sommeil » chez l’homme, et une forme aiguë de fièvre chez les animaux.

Ses conséquences sont catastrophiques pour l’agriculture : la mouche tue les bœufs, les chevaux, les ânes, les dromadaires ; autrement dit, tous les animaux de trait. Là où l’Europe a construit ses civilisations sur la traction animale (charrue, labour, charrette, transport) l’Afrique subsaharienne a été privée de cette révolution. Pendant des siècles, l’homme a remplacé l’animal. Les marchandises ont été portées sur la tête, les sillons tracés à la main, les trajets effectués à pied. Le travail humain a dû compenser ce que la bête n’avait pas le droit d’accomplir.

Ce simple fait a des implications immenses : sans animal de trait, pas de charrue lourde, pas de labour profond, pas d’augmentation des rendements. Sans animal de bât, pas de transport massif à bas coût, pas d’échanges réguliers entre villages, ni de mise en réseau des surplus. L’économie reste ainsi cantonnée à l’autosubsistance, et les gains de productivité (base de toute accumulation de capital) deviennent inatteignables.

À ces fléaux biologiques s’ajoute une réalité souvent mal comprise : l’Afrique, si vaste soit-elle, ne possède pas tant de terres agricoles exploitables qu’on l’imagine. Le continent, qui représente 20 % des terres émergées, ne contient que 9 % des terres arables mondiales. Et cette terre cultivable est souvent morcelée, dispersée, insérée dans des poches isolées, difficiles d’accès.

Pis : une grande partie de ces terres se trouvent dans les zones infestées par la tsé-tsé. Ainsi, même les régions qui pourraient, en théorie, nourrir de vastes populations, se retrouvent en réalité paralysées par l’incapacité d’y faire travailler les animaux de trait ou d’y acheminer les produits à grande échelle.

En Eurasie, les plaines du Danube, de la Volga ou du Mississippi ont permis une agriculture mécanisée connectée par fleuve et rail. En Afrique, l’arable est souvent enclavé, inaccessible, découpé par les reliefs ou les forêts. Les poches fertiles du Rift, du bassin du Congo ou de la cuvette du Niger sont comme des oasis productives… mais coupées du reste du monde.

Le résultat, c’est une spirale : une agriculture de subsistance, peu mécanisée, à faible rendement, affectée par les maladies, déconnectée des circuits de distribution. Dans ces conditions, impossible de générer des excédents durables, de nourrir des villes, de libérer une main-d’œuvre pour l’industrie. Et sans surplus, pas de fiscalité robuste, pas d’État centralisé stable, pas d’investissement massif.

L’Afrique, dans son immense majorité, reste donc enfermée dans une économie de village, exposée aux aléas climatiques et pathogènes, incapable de tirer pleinement parti de son potentiel. Une tragédie en chaîne où la nature, la santé et la logistique conspirent pour contenir toute ambition de développement.

Fragmentation ethnique et linguistique renforcée par le terrain

L’Afrique est, par essence, un continent compartimenté. Contrairement aux grandes plaines ouvertes de l’Eurasie, qui ont permis les vastes migrations, les brassages, les constructions impériales à grande échelle, le terrain africain est tout sauf homogène. Montagnes escarpées, forêts denses, marécages infranchissables, déserts immenses : tout, dans sa géographie, conspire à séparer.

Chaque zone écologique (forêt équatoriale, savane sèche, haut plateau volcanique ou vallée encaissée) engendre un mode de vie spécifique, souvent incompatible avec celui du voisin. On ne cultive pas le mil comme le manioc. On ne construit pas avec de la latérite comme avec du bambou. On ne chasse pas l’éléphant dans les marais comme on élève le zébu dans les prairies.

Ce cloisonnement écologique a produit un cloisonnement humain. Dans de nombreux cas, les frontières ethniques correspondent étroitement aux limites naturelles. Un relief élevé, une forêt impénétrable ou une rivière en crue ont longtemps tenu lieu de frontière. Ce sont ces micro-environnements, multipliés à l’échelle du continent, qui ont façonné des sociétés humaines isolées, autonomes, jalouses de leur identité et peu enclines à s’intégrer dans des entités plus vastes.

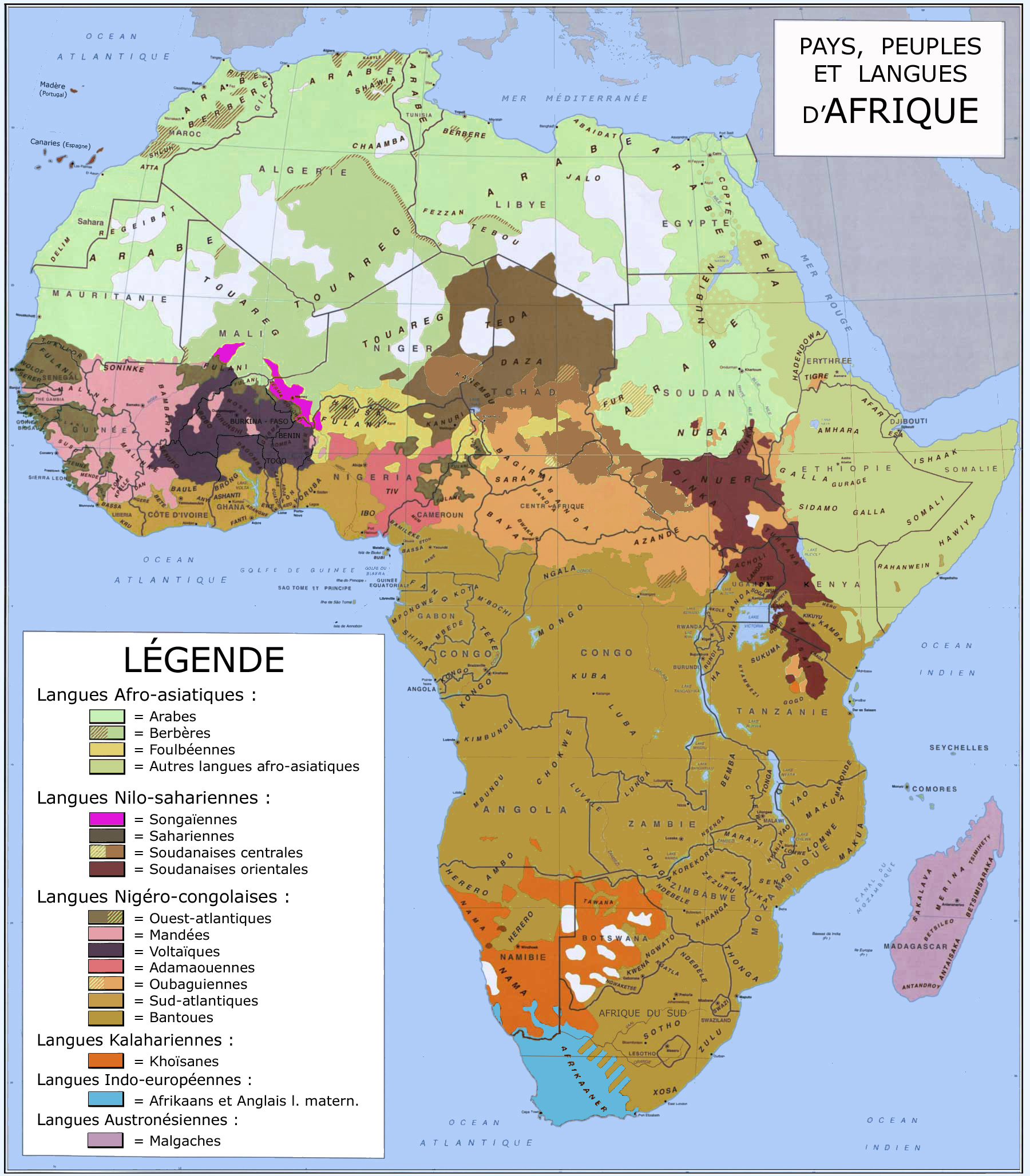

Le résultat, c’est une mosaïque linguistique et culturelle unique au monde. Selon les estimations les plus conservatrices, l’Afrique compte environ 1 250 langues. D’autres décomptes évoquent jusqu’à 3 000 langues différentes. À titre de comparaison, toute l’Europe (de l’Irlande à la Russie) abrite environ 250 langues. Le Nigeria à lui seul en possède plus de 500.

Cette hyper-fragmentation linguistique n’est pas seulement un fait anthropologique. Elle constitue un réel frein à la construction d’États-nations cohérents. Là où l’Europe a vu l’émergence de langues-civilisation (le latin, puis les langues romanes, le grec, le slavon, les langues germaniques…), l’Afrique a conservé des langues à échelle tribale ou clanique, faute de structures impériales assez durables pour les unifier.

Cette absence d’unité linguistique rend l’administration difficile, la scolarisation problématique, la communication interethnique laborieuse. Les États modernes issus de la décolonisation ont souvent adopté une langue coloniale comme lingua franca (français, anglais, portugais) non par choix idéologique, mais par nécessité pratique. Car aucune langue autochtone ne pouvait, sans heurts, s’imposer aux centaines d’autres sur un même territoire.

D’un point de vue strictement politique, cette fragmentation a empêché l’émergence de grands ensembles unifiés, comparables à ce que furent l’Empire ottoman, la Chine impériale ou l’Empire austro-hongrois. Certes, des royaumes africains puissants ont existé (Mali, Songhaï, Kongo, Ethiopie), mais ils étaient des exceptions localisées, souvent cantonnées à des zones géographiques plus clémentes ou bénéficiant d’un fleuve partiellement navigable. La majorité du continent est restée émiettée, morcelée, segmentée.

Cela ne signifie pas que l’Afrique est condamnée à l’éparpillement. Mais cela signifie que l’unité (linguistique, politique, économique) y est infiniment plus difficile à construire qu’ailleurs. Là où l’Europe a été modelée par des siècles de centralisation monarchique, de guerres dynastiques, de standardisation linguistique et d’unification marchande, l’Afrique part d’un point de dispersion quasi-total.

Les projets panafricanistes, souvent portés avec enthousiasme et sincérité, se heurtent ainsi à une réalité implacable : l’État moderne africain est une construction artificielle posée sur un socle précolonial profondément fragmenté. Tant que cette base ne sera pas consolidée (par l’éducation, les infrastructures, et une réelle intégration régionale) toute tentative de centralisation ressemblera plus à une superposition forcée qu’à une adhésion organique.

Poids des frontières terrestres et absence de connectivité

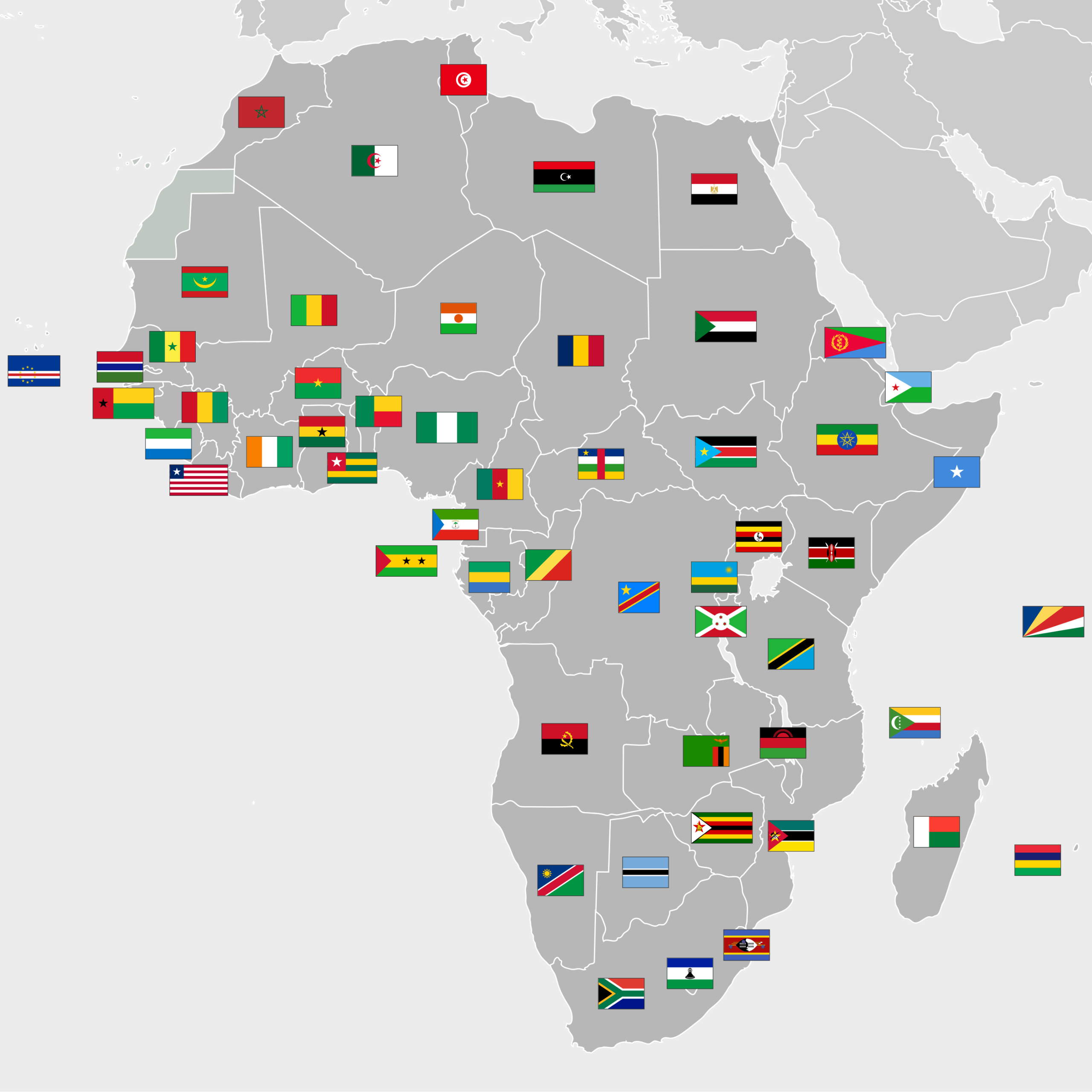

Parmi tous les continents, l’Afrique détient un triste record : celui du nombre de pays enclavés. Pas moins de 16 États africains n’ont aucun accès direct à la mer. Ils sont davantage qu’en Asie (pourtant deux fois plus vaste) et bien plus qu’en Europe. Ce simple fait géographique constitue un handicap économique structurel de première importance.

Être enclavé, en Afrique plus qu’ailleurs, signifie dépendre entièrement des infrastructures d’un ou plusieurs voisins pour accéder au commerce mondial. Cela suppose non seulement une bonne entente diplomatique, mais aussi une compatibilité technique (routes, rails, normes douanières). Or, sur un continent où les frontières ont souvent été tracées à la règle, sans souci des réalités géographiques ni humaines, cette dépendance devient souvent une vulnérabilité.

Un pays sans littoral, mais doté de fleuves navigables ou d’un réseau ferroviaire dense, peut compenser son désavantage. Mais en Afrique, ces alternatives sont presque inexistantes. Ainsi, pour des millions de citoyens de pays comme le Tchad, le Niger, le Burkina Faso ou le Malawi, les produits importés (carburant, biens manufacturés, équipements agricoles) doivent parcourir des centaines, parfois des milliers de kilomètres à travers plusieurs États, au coût logistique et diplomatique exorbitant.

Le manque de fleuves navigables, déjà évoqué, frappe ici de plein fouet. En Europe, même les pays enclavés disposent de fleuves commerciaux : le Danube traverse neuf pays, le Rhin relie la Suisse aux Pays-Bas. Rien de tel en Afrique. Aucun des 16 États enclavés africains n’est traversé par un fleuve entièrement navigable jusqu’à la mer. Aucun n’a de débouché fluvial naturel vers l’extérieur.

Quant au réseau routier, il est souvent dérisoire. Des capitales entières sont parfois reliées par des pistes en latérite ou des routes bitumées incomplètes. La saison des pluies transforme les axes en bourbiers, la saison sèche en nuages de poussière. Des ponts manquent, des douanes s’opposent, des check-points se multiplient. Résultat : les transports sont lents, coûteux, incertains. Le commerce interrégional africain représente à peine 15 % du total des échanges du continent ; contre 60 % en Europe, 50 % en Asie.

L’illusion ferroviaire est l’un des plus grands malentendus du développement africain. Certes, des rails existent. Mais à y regarder de plus près, leur agencement est parlant : ce ne sont pas des corridors de connexion entre peuples ou régions, mais des axes d’extraction, pensés par les puissances coloniales pour relier une mine à un port. De cette logique, le continent a hérité de réseaux en étoile, tournés vers la mer, sans interconnexion entre eux.

La République Démocratique du Congo illustre cruellement ce constat. Deuxième pays d’Afrique par sa superficie, elle ne dispose que d’un étroit débouché maritime via le port de Matadi, relié par une seule ligne ferroviaire à Kinshasa. L’intérieur du pays (vaste, enclavé, et doté de ressources inestimables) reste pratiquement inaccessible. Le Congo navigable y est morcelé par des rapides, et les rares tronçons ferroviaires sont vétustes, souvent hérités de l’époque coloniale belge. L’essentiel du trafic à valeur ajoutée (coltan, cobalt, or) passe désormais… par voie aérienne, ou via des circuits d’exportation clandestins par l’Ouganda ou le Rwanda.

Autre exemple emblématique : l’Éthiopie. Pays montagneux, dépourvu de façade maritime, l’Éthiopie ne dépend que d’une seule ligne ferroviaire moderne, qui relie Addis-Abeba au port de Djibouti. Plus de 95 % de ses exportations et importations passent par cette étroite artère. Un simple incident technique, un conflit régional, ou une pression politique du pays hôte peuvent suffire à bloquer l’économie entière de la deuxième nation la plus peuplée d’Afrique.

Cette dépendance extrême à un seul corridor, à une seule route ou à un unique port, transforme chaque enclavement en risque stratégique majeur. Les pays enclavés sont constamment soumis à la bonne volonté de leurs voisins côtiers, à la stabilité politique régionale, et à la pérennité des infrastructures ; souvent construites sans maintenance. Dans ce contexte, la souveraineté économique devient illusoire, et le développement, aléatoire.

Illustration extrême : le cas de la République démocratique du Congo

S’il est un pays qui incarne à lui seul le drame géographique de l’Afrique, c’est bien la République démocratique du Congo (RDC). Une nation théoriquement bénie des dieux par sa géologie, mais maudite par son relief, son découpage territorial, et la logique extractiviste qui la parasite depuis la colonisation. À elle seule, la RDC résume l’impasse : immense, riche en ressources, mais structurellement enfermée dans la pauvreté.

La RDC est un géant géographique : plus de 2,3 millions de km², soit l’équivalent de l’Espagne, la France, l’Allemagne et la Pologne réunies. Sa forêt équatoriale est la seconde du monde après l’Amazonie. Son sous-sol regorge de cuivre, cobalt, coltan, or, diamants, lithium, uranium ; tout ce que le XXIe siècle réclame en abondance pour alimenter ses batteries, ses réseaux, ses technologies vertes.

Le Katanga, à lui seul, détient certains des gisements de cobalt les plus riches du monde. Le Kasaï regorge de diamants. L’Ituri, de coltan. En valeur brute, ces ressources ont été estimées à plus de 24 000 milliards de dollars ; soit une richesse potentielle supérieure à celle de nombreux pays industrialisés réunis. Mais ce pactole repose sur une terre désarticulée, cloisonnée, déconnectée.

Malgré ce trésor minéral, la RDC figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Son PIB par habitant ne dépasse pas quelques dizaines de dollars par an selon certaines estimations en parité de pouvoir d’achat ; un chiffre absurde quand on connaît la valeur de son sol. Plus de 60 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. L’État peine à collecter des impôts, à payer ses fonctionnaires, à maintenir des routes ouvertes durant la saison des pluies.

Cette contradiction criante (richesse du sol, pauvreté du peuple) s’explique en partie par une géographie déconcertante.

Le fleuve Congo est au cœur de cette équation impossible. Il est le troisième fleuve au monde en débit, le plus profond de la planète, et pourtant… inutilisable comme artère de commerce continue. De son embouchure à la mer jusqu’à la ville de Matadi, il est navigable. Puis surgit une barrière de rapides infranchissables sur 300 kilomètres. Ces chutes coupent le pays en deux.

Au-delà de ces obstacles, le fleuve redevient navigable depuis Kinshasa jusqu’à l’intérieur du pays, sur près de 1 000 kilomètres, jusqu’à Kisangani. Mais là encore, d’autres rapides interrompent la navigation. Il faut descendre du bateau, monter dans un train, puis reprendre le fleuve, puis changer de mode de transport… Le réseau ferroviaire, quant à lui, est hérité des Belges, conçu non pour unifier le territoire, mais pour extraire.

Il en résulte un système de transport kafkaïen : pour relier l’Atlantique à la ville de Bukavu, à l’est du pays, il faut pas moins de huit ruptures de charge. Huit moments où les marchandises doivent être chargées, déchargées, transportées, rechargées. Par bateau, train, camion, pirogue ou avion. Cette logistique absurde explique pourquoi, même aujourd’hui, l’avion reste le mode de transport privilégié pour évacuer des minerais ; parfois dans des avions sans immatriculation, vers des destinations floues.

Ce cloisonnement logistique n’est pas qu’économique. Il est aussi politique. L’État congolais, faute d’accès physique à certaines régions, n’exerce qu’un contrôle symbolique sur l’est du pays. Les provinces du Kivu, de l’Ituri ou de l’Haut-Uélé vivent sous l’influence fluctuante de groupes armés, de seigneurs de guerre ou de puissances voisines.

Depuis la guerre de 1998-2003 (la plus meurtrière au monde depuis 1945 avec plus de cinq millions de morts, selon certaines sources) la RDC est en état de guerre larvée permanente. Des multinationales y côtoient des groupes rebelles ; des soldats étrangers y affrontent des milices locales ; les frontières sont poreuses, les alliances mouvantes, les routes minées, au sens propre comme au figuré.

En réalité, la RDC ne devrait pas exister telle qu’elle est dessinée. Ses frontières sont le fruit de la convoitise coloniale (un compromis entre puissances européennes) et non d’une construction organique. Aucun lien logistique, linguistique ou ethnique ne relie le Bas-Congo au Haut-Katanga, ou l’Équateur au Sud-Kivu. Le fleuve, censé être l’axe unificateur, est en réalité un chapelet de poches logistiques sans lien entre elles.

Dans ces conditions, la gouvernance centrale est un mirage. L’intégration territoriale est empêchée par la géographie elle-même. L’État congolais, pour se maintenir, s’en remet souvent à des arrangements informels, des délégations d’autorité, ou des complicités avec des acteurs non étatiques. La géographie du chaos, ici, est bien plus qu’une image : c’est une mécanique concrète.

Synthèse – la convergence des handicaps

D’un bout à l’autre du continent africain, c’est une même logique géographique de l’enfermement qui se manifeste ; par strates superposées, par effets cumulatifs, comme autant de pièges qui se referment les uns sur les autres.

Un schéma (que le lecteur pourra visualiser en infographie) résumerait ainsi le cercle vicieux du sous-développement africain d’origine géographique :

- Relief accidenté + côtes peu propices = isolement naturel

- Fleuves infranchissables + ports rares = commerce bloqué

- Maladies endémiques + mouches tsé-tsé = travail affaibli

- Absence de bêtes de trait + morcellement agricole = économie de subsistance

- Langues multiples + territoires difficiles à contrôler = fragmentation politique

- Enclavement + infrastructures héritées du colonialisme = dépendance logistique

- Ressources extractives + territoires incontrôlables = pillage sans développement

Chaque facteur, pris isolément, handicape. Ensemble, ils étouffent.

À travers ces réalités, on comprend pourquoi l’Afrique n’a jamais connu de révolution industrielle endogène. L’industrialisation suppose au minimum :

- Des surplus agricoles pour nourrir une classe ouvrière urbaine.

- Des réseaux de transport pour acheminer matières premières et produits finis.

- Des capitaux pour investir dans l’outillage, la transformation, l’innovation.

- Un État capable d’organiser, protéger, planifier.

Or, l’Afrique, à cause de sa géographie dispersée et morcelée, a longtemps été condamnée à vivre sans excédent, sans cohésion logistique, sans unité politique durable. À l’exception de rares zones bien situées (vallée du Nil, empire du Mali, hauts plateaux éthiopiens), les conditions objectives ont bloqué l’émergence d’un capitalisme industriel africain.

Le résultat de cette convergence, c’est une économie qui reste tournée vers l’extraction brute, avec très peu de transformation locale. Ce modèle, hérité de la colonisation, perdure faute d’alternatives structurelles viables. Extraire, exporter, importer. Produire peu, consommer cher.

Les États modernes africains sont nés avec une charge lourde : construire des nations sur des socles morcelés, enclavés, et traversés par des lignes de faille invisibles, toutes dictées par le terrain. D’où les difficultés chroniques à assurer la paix, la cohésion, la croissance.

Cela ne signifie pas que le destin est figé. Mais cela impose une lecture réaliste : le sous-développement africain n’est pas seulement une affaire de volonté politique. Il est en partie le fruit d’un cadre géographique implacable que seul un effort massif, coopératif, méthodique peut commencer à désamorcer.

Conclusions stratégiques – Sortir du piège

Le diagnostic est sans appel : le sous-développement africain est largement enraciné dans la géographie même du continent. Des côtes lisses sans abris aux fleuves non navigables, des reliefs fragmentés aux maladies structurelles, en passant par l’absence de corridors d’échange et de connectivité, tout concourt à isoler les peuples, freiner les échanges, et empêcher la constitution d’un marché intérieur intégré.

Mais cet ensemble de contraintes ne constitue pas une fatalité géographique irréversible. Ce sont des obstacles objectifs (non des malédictions) qu’il est possible de contourner, à condition de bâtir des politiques à la hauteur des défis, et non des slogans.

Le point de départ est clair : rétablir la mobilité continentale. Il faut sortir l’Afrique de son enfermement logistique en lançant de véritables corridors continentaux (ferroviaires, routiers, fluviaux) capables de relier les arrière-pays aux côtes, les enclaves aux ports. Il s’agit d’un impératif stratégique, et non d’un luxe budgétaire. Sans logistique, il n’y aura pas d’industrie ; sans transports, pas de marché intérieur.

Les infrastructures doivent être pensées à l’échelle régionale, non à celle des États-nations hérités du colonialisme. L’interconnexion doit précéder la compétitivité. Ports en eaux profondes, plateformes multimodales, lignes à écartement unifié : les outils existent, les plans aussi. Il ne manque que la volonté politique ; collective, continentale, pragmatique.

Aucun développement n’est possible sans corps sains. Il faut lutter frontalement contre les freins biologiques : paludisme, dengue, fièvre jaune, trypanosomose, VIH. Ce n’est pas seulement un enjeu de santé publique : c’est une politique économique de première urgence. Chaque enfant éduqué sans fièvre, chaque ouvrier protégé de la maladie, chaque éleveur libéré de la tsé-tsé, c’est du capital humain retrouvé.

Les campagnes de vaccination, de démoustication, les programmes d’accès aux soins doivent devenir des priorités budgétaires absolues, avec des soutiens internationaux mais une gouvernance locale solide.

Enfin, l’Afrique ne s’unifiera pas par des incantations panafricaines déconnectées du terrain. Elle s’unifiera, peu à peu, par l’intégration pragmatique de ses régions naturelles. Le bassin du Niger, la région des Grands Lacs, la corne de l’Afrique, l’Afrique australe : chacun de ces espaces possède des complémentarités économiques internes. C’est en consolidant ces blocs par des accords commerciaux, des infrastructures partagées, une gouvernance technique commune que le continent bâtira sa cohésion.

La géographie a façonné l’Afrique, certes. Mais elle ne l’a pas condamnée. Le défi aujourd’hui consiste à faire de cette géographie une alliée, non une ennemie. Cela exige un changement de paradigme : sortir du mimétisme institutionnel, penser l’État comme une réponse au terrain, non comme un modèle importé.

Reconnaître les contraintes, c’est commencer à les affronter. Et les surmonter demandera du temps, de la méthode, de la coopération interétatique, et une vision résolument endogène du développement.

L’histoire de l’Afrique ne s’écrira pas contre sa géographie ; mais elle ne pourra plus s’écrire sans la comprendre.

Bibliographie

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. American Economic Review, 91(5), 1369–1401.

- Bloom, D. E., Sachs, J. D., Collier, P., & Udry, C. (1998). Geography, demography, and economic growth in Africa. Brookings Papers on Economic Activity, 1998(2), 207–295.

- Naudé, W. (2009). Geography, transport and Africa’s proximity gap. World Institute for Development Economics Research (WIDER), United Nations University.

- University of Edinburgh & University of Hong Kong (2023). The impact of the tsetse fly on political and economic development in Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

- Venables, A. J. (2024). Geography and African development. Journal of African Economies.