Pendant plus de trente ans, Mobutu Sese Seko a transformé le Congo en État-personne, mélange d’autoritarisme, de culte de la personnalité et de clientélisme. De la zaïrianisation à Gbadolite, “Versailles de la jungle”, son règne illustre les promesses et les dérives de l’Afrique postcoloniale, entre faste affiché et effondrement silencieux.

Non propose de plonger au cœur du “système Mobutu”, en retraçant l’itinéraire d’un homme parti de la Force publique et du journalisme pour ériger un État-personne.

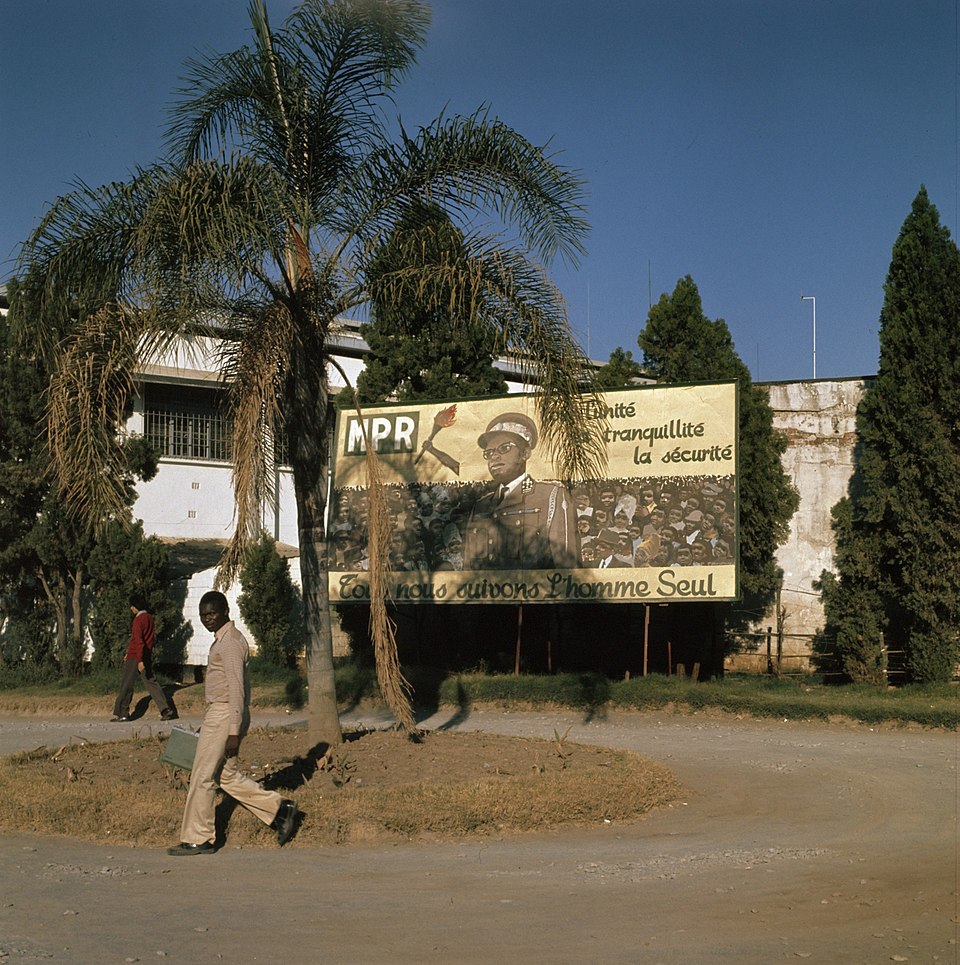

Entre guerre froide et luttes régionales (Katanga, Shaba, Angola), Mobutu a construit une mécanique de pouvoir fondée sur une ingénierie symbolique (zaïrianisation, abacost, MPR parti-État) et un usage méthodique du culte de la personnalité.

L’enjeu est de montrer comment le Zaïre devint à la fois un pivot stratégique mondial et une fabrique de l’illusion nationale, jusqu’à l’effondrement brutal de 1996–1997.

Le fil narratif s’ouvre et se referme à Gbadolite, “Versailles de la jungle” : lieu-symbole d’un règne où la mise en scène du pouvoir masquait un pays en crise profonde.

Gbadolite, capitale d’un rêve tropical

La route rouge fend la forêt équatoriale. À mesure que l’on avance, les bananiers s’écartent pour laisser surgir un décor qui semble hors du temps : portail monumental, piste d’atterrissage taillée au cœur de la brousse, fresques de béton où se reflète la moiteur tropicale. Bienvenue à Gbadolite, le village natal de Mobutu Sese Seko, transformé en capitale secondaire et vitrine d’un pouvoir sans limites.

À la fin des années 1970, ici atterrissent les Concorde venus de Paris. Ici mouille le Kamanyola, yacht présidentiel construit comme un palais flottant. Ici se succèdent chefs d’État, hommes d’affaires et courtisans, conviés à des festins où le protocole vaut autant que les plats. Pour ses habitants, Gbadolite n’est plus un village : c’est une scène, une mise en spectacle du pouvoir.

Les témoins parlent encore de ce contraste saisissant : un Versailles au milieu de la jungle, où l’électricité coulait à flots quand les grandes villes du Zaïre sombraient dans les délestages ; où les jardins dessinés par des architectes européens cohabitaient avec la pauvreté paysanne alentour. Aujourd’hui, les ruines du palais et les herbes folles qui envahissent les allées racontent l’érosion d’un rêve devenu mirage.

Car à Gbadolite, tout était symbole. Le portail n’était pas qu’une entrée : c’était le seuil d’un royaume. L’aéronef présidentiel n’était pas qu’un moyen de transport : il incarnait l’idée d’un chef supersonique, plus rapide que ses opposants, plus puissant que ses voisins. Le yacht n’était pas qu’un navire : il traduisait la volonté d’être pharaon et empereur à la fois.

Dès l’ouverture de notre dossier, Gbadolite dévoile la clé du régime : le pouvoir comme mise en scène totale. Plus qu’un territoire à gouverner, Mobutu avait fait du Zaïre une scène sur laquelle il jouait son propre rôle, quitte à ce que les coulisses (la misère économique, les tensions régionales, l’usure de l’État) s’effondrent hors champ.

Jeunesse, formation et premiers réseaux (1930–1960)

Joseph-Désiré Mobutu naît le 14 octobre 1930 à Lisala, petite ville de l’Équateur, sur la rive gauche du Congo. Fils d’un cuisinier de la Force publique décédé prématurément, il grandit dans un environnement marqué par la rigueur des missions catholiques. Les pères blancs l’initient à la discipline scolaire, à la langue française et au respect d’une hiérarchie qu’il intégrera très tôt.

À dix-neuf ans, il s’engage dans la Force publique, armée coloniale composée de soldats congolais commandés par des officiers belges. Là, il se distingue par son intelligence, son aplomb et son sens de l’autorité. L’expérience militaire marque durablement sa vision du pouvoir : obéissance verticale, loyauté récompensée, violence codifiée comme outil de discipline.

Démobilisé en 1956, Mobutu choisit la voie du journalisme. Il entre à L’Avenir, un quotidien de Léopoldville, où il s’initie à l’art du verbe et de la persuasion. Ce passage dans la presse est capital : il apprend à manier les mots comme des armes, à séduire les foules, à construire un récit. Déjà, il comprend que contrôler l’information, c’est anticiper le pouvoir.

À la veille de l’indépendance, Mobutu rejoint le Mouvement national congolais (MNC) de Patrice Lumumba. Bien que simple secrétaire, il s’impose par son pragmatisme et sa discrétion. Là où d’autres leaders congolais expriment des visions idéologiques, Mobutu se concentre sur les réseaux, les contacts et la capacité à naviguer entre acteurs rivaux.

Dans le tourbillon de la décolonisation, Mobutu attire l’attention de Larry Devlin, chef de station de la CIA à Léopoldville. Les Américains cherchent alors un profil fiable, capable de stabiliser le Congo face au spectre soviétique. Officier formé, journaliste habile, nationaliste tempéré : Mobutu incarne pour eux l’homme idéal. Cette connexion inaugure une relation qui pèsera lourd dès 1960, au moment de la crise congolaise.

La trajectoire du jeune Mobutu épouse les axes de circulation du Congo belge :

- Lisala, berceau natal au cœur du fleuve.

- Léopoldville (Kinshasa), métropole coloniale où il forge son ascension sociale.

- Bruxelles, étape initiatique lors de ses voyages de formation, vitrine de la puissance coloniale et première ouverture à la diplomatie européenne.

Crise congolaise et émergence de l’“homme-clé” (1960–1965)

Le 30 juin 1960, le Congo belge accède à l’indépendance. Mais derrière les fastes de Léopoldville, l’État naissant vacille aussitôt. Le pays, immense, riche en minerais stratégiques (cuivre, cobalt, uranium), est un champ de convoitises. Les provinces (Katanga, Sud-Kasaï, Équateur) veulent leur autonomie, les partis s’entre-déchirent, et *l’armée se mutine dès juillet. Le Congo devient le miroir d’un continent à la fois libéré et vulnérable.

Premier ministre, Patrice Lumumba veut incarner un nationalisme souverain et radical. Mais son ton offensif, son appel à l’ONU, puis son rapprochement avec Moscou l’exposent. En septembre 1960, il est arrêté, assigné à résidence, puis transféré au Katanga où il sera exécuté en janvier 1961. Son destin tragique en fait une icône mondiale, mais son absence ouvre un vide béant au sommet de l’État.

Jeune colonel, Mobutu joue alors un rôle décisif. Grâce à ses liens avec l’armée, mais aussi avec les Américains, il impose l’ordre par une manœuvre audacieuse : la création du Collège des commissaires généraux (septembre 1960), un gouvernement intérimaire composé surtout de techniciens et étudiants. Cette solution provisoire marginalise à la fois Lumumba et Kasa-Vubu, tout en assurant à Mobutu une place centrale dans l’équation congolaise.

Entre 1960 et 1963, le Congo s’embrase.

- Katanga (dirigé par Moïse Tshombe) proclame sa sécession avec le soutien de compagnies minières et de conseillers belges.

- Sud-Kasaï suit, dans une logique d’autonomie régionale.

- L’armée nationale, à peine formée, multiplie les opérations, souvent sanglantes, contre les rébellions.

- L’ONU déploie sa plus vaste mission de maintien de la paix de l’époque, révélant le Congo comme théâtre d’expérimentation de la guerre froide.

Le destin congolais ne se joue pas seulement à Léopoldville. Il s’inscrit dans un cadre planétaire :

- Washington voit le Congo comme un verrou stratégique face à l’URSS.

- Moscou soutient certains nationalistes radicaux.

- Bruxelles et Paris tentent de garder la main sur les ressources minières.

- L’ONU, tiraillée, se retrouve arbitre et parfois acteur direct de la lutte pour le contrôle du territoire.

En cinq ans, l’officier devenu médiateur s’impose comme “homme-clé” : ni idéologue comme Lumumba, ni figure institutionnelle comme Kasa-Vubu, mais pivot entre l’armée, les provinces et les parrains étrangers. Pragmatique, discret, habile à se présenter comme garant de l’ordre, il se prépare à franchir un cap : celui de l’appropriation directe du pouvoir.

24 novembre 1965 : prise du pouvoir et “stabilisation”

À l’aube du 24 novembre 1965, le Congo bascule. Depuis cinq ans, la crise congolaise s’éternise : gouvernements éphémères, sécessions, rébellions, intrigues étrangères. Le président Kasa-Vubu et le Premier ministre Moïse Tshombe se neutralisent mutuellement. Dans ce chaos, le général Joseph-Désiré Mobutu, déjà auréolé de son rôle d’“homme d’ordre” en 1960, prend les devants. Son coup d’État s’opère sans effusion de sang majeure : l’armée occupe les points stratégiques de Léopoldville, les institutions sont dissoutes, et Mobutu s’autoproclame chef de l’État.

Derrière ce coup d’État, un climat de guerre froide pèse lourd. Washington, inquiet de la montée des rébellions soutenues par la gauche panafricaine et par Moscou, voit en Mobutu un garant de stabilité. Bruxelles et Paris, soucieux de protéger leurs intérêts miniers, le considèrent comme un moindre mal. C’est donc avec l’assentiment tacite des capitales occidentales que Mobutu inaugure son règne.

Très vite, Mobutu comprend qu’un pouvoir fragile ne s’impose que par la démonstration de force. En juin 1966, il organise les exécutions publiques de quatre anciens ministres accusés de complot. La scène, retransmise à la radio, gravée dans la mémoire populaire, marque la fin d’une époque. La violence devient le langage inaugural de son régime.

- Pierre Mulele, ex-ministre lumumbiste passé à la rébellion, est attiré à Kinshasa en 1968 sous promesse d’amnistie. Il est torturé, exécuté, et son corps exhibé : un avertissement à toute opposition.

- Moïse Tshombe, rappelé en exil, est enlevé en Espagne en 1967 dans une affaire opaque. Sa disparition définitive écarte l’homme du Katanga.

- Joseph Kasa-Vubu, l’ancien président, est discrédité et marginalisé jusqu’à sa mort en 1969.

Mobutu bâtit une stratégie claire : éliminer toute alternative politique, centraliser le pouvoir autour de l’armée et imposer son image de restaurateur de l’unité. À l’extérieur, il rassure les partenaires occidentaux ; à l’intérieur, il impose le silence par une combinaison de répression et de propagande.

Fabrique d’une nation symbolique : zaïrianiser pour gouverner (1971–1997)

En octobre 1971, Mobutu franchit un cap. Le Congo cesse d’exister : il devient le Zaïre, du nom local donné au fleuve Congo (nzadi). La monnaie prend aussi le nom de “zaïre”, et la capitale, Léopoldville, devient Kinshasa. L’opération dépasse le simple geste administratif : c’est une réécriture identitaire. En rebaptisant lieux et symboles hérités de la colonisation, Mobutu se pose en père fondateur d’une nation neuve, débarrassée des marques étrangères.

Symbole vestimentaire de cette révolution culturelle : l’abacost (“à bas le costume”). Interdiction de porter la cravate occidentale, signe de l’aliénation coloniale. Désormais, cadres et fonctionnaires doivent arborer cette veste col Mao, sobre, censée incarner l’authenticité africaine et l’autorité moderne. Le vêtement devient un signe d’allégeance. Dans les rues de Kinshasa comme dans les administrations provinciales, l’abacost uniformise et discipline les corps.

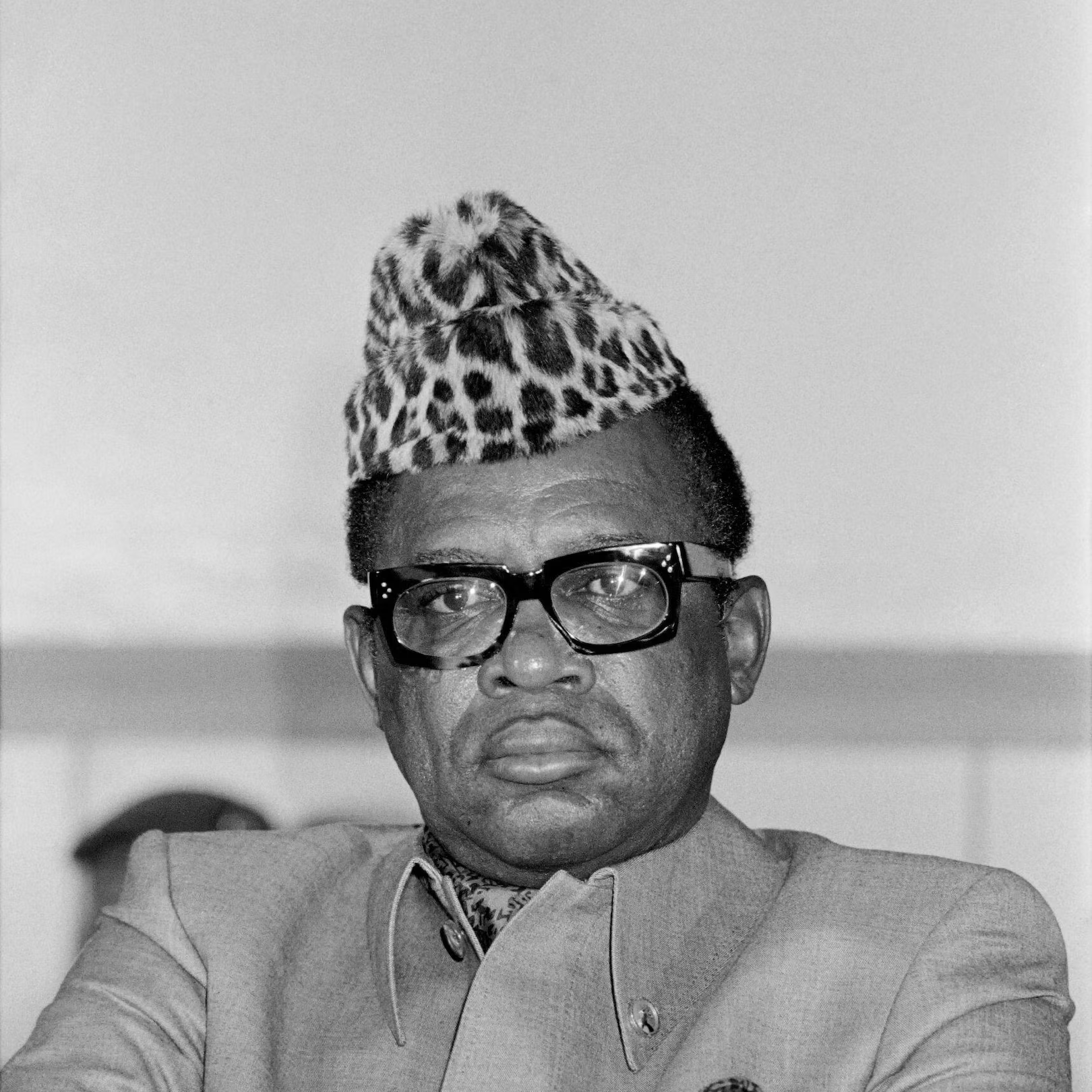

Dans la même logique, Mobutu impose l’abandon des prénoms chrétiens coloniaux. Lui-même abandonne Joseph-Désiré pour devenir Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga ; “le guerrier tout-puissant qui va de conquête en conquête, laissant derrière lui le feu”. Les Congolais doivent suivre l’exemple, réinventant ainsi une identité “authentique”. Le geste, perçu comme libérateur par certains, apparaît pour d’autres comme une obligation arbitraire et un contrôle intime sur la société.

Dès 1970, le Mouvement populaire de la Révolution (MPR) est proclamé “parti unique” et “père nourricier de la nation”. Toute activité politique en dehors de lui est illégale. Dans les écoles, les usines, les villages, le MPR encadre la vie sociale. Ses slogans rythment le quotidien : “Servir le peuple”, “Unité, justice, paix”. Dans ce système, le Zaïre cesse d’être une république pluraliste : il devient un parti-État, confondu avec la personne de Mobutu.

À travers affiches, uniformes, cérémonies grandioses, Mobutu se met en scène comme “le Père de la nation”, “le Guide” ou encore “le Léopard”. Ses portraits envahissent les bâtiments publics, ses discours sont diffusés en continu, et chaque succès est attribué à son génie. Les cérémonies d’allégeance, avec chants et danses, mettent en spectacle une ferveur soigneusement orchestrée. L’iconographie officielle ne sert pas seulement à flatter : elle construit une réalité parallèle où Mobutu devient synonyme du Zaïre.

Cette “zaïrianisation” n’est pas qu’une réforme culturelle : c’est un outil de gouvernement. Elle permet à Mobutu de canaliser les frustrations sociales en les réorientant vers un projet identitaire, tout en renforçant son emprise. Elle marginalise les opposants en les accusant de trahir l’“authenticité”. Elle flatte l’orgueil national tout en consolidant un système autoritaire.

Architecture du régime : armée, services, clientèles, “éléphants blancs”

Dès son arrivée au pouvoir, Mobutu comprend qu’aucun régime ne peut durer sans la loyauté des armes. L’armée nationale devient sa garde rapprochée et son outil de contrôle. Les officiers supérieurs, souvent issus de sa région natale de l’Équateur, sont choisis moins pour leurs compétences que pour leur fidélité personnelle. Le chef suprême s’assure ainsi que l’armée ne puisse se retourner contre lui, tout en utilisant ses déploiements comme signal d’autorité.

En parallèle, des services redoutés (renseignement militaire, police politique, réseaux d’informateurs) quadrillent le territoire. Les opposants sont surveillés, intimidés, parfois éliminés. La peur devient une seconde peau pour la société zaïroise. Le régime vit dans une atmosphère de suspicion, où la délation et la loyauté intéressée nourrissent un climat de contrôle permanent.

Le pouvoir mobutiste repose sur un système de redistribution sélective des richesses. Contrats miniers, concessions, postes administratifs : tout se monnaie en faveur des proches du régime. La Gécamines (société d’exploitation du cuivre et du cobalt) devient la caisse noire du pouvoir. Ce système n’est pas pensé pour développer l’économie, mais pour acheter des fidélités. Les élites se maintiennent par la corruption, et Mobutu lui-même se place au sommet de cette pyramide de rentes.

Mobutu veut incarner la modernité africaine par de grands travaux spectaculaires :

- Palais présidentiels fastueux à Kinshasa et à Gbadolite.

- Aéroports internationaux aux pistes démesurées pour accueillir Concorde et Boeing.

- Infrastructures sportives et culturelles, souvent inaugurées avec faste puis laissées à l’abandon.

Ces “éléphants blancs” absorbent des sommes colossales, sans bénéfice réel pour la population. Ils témoignent d’un pouvoir qui mise sur la mise en scène de la modernité plutôt que sur son enracinement.

Le régime se structure comme une pyramide :

- Au sommet : Mobutu, unique source de légitimité et de redistribution.

- Premier cercle : généraux, ministres, barons du MPR, souvent issus de son terroir.

- Deuxième cercle : administrateurs, gouverneurs, chefs d’entreprises d’État, qui profitent du système en échange de loyauté.

- À la base : une population contrainte à l’obéissance, rarement bénéficiaire, mais instrumentalisée lors des grandes cérémonies d’allégeance.

Cette architecture, solide en apparence, est minée par ses propres contradictions. L’armée est plus loyale à Mobutu qu’à l’État ; l’économie sert à entretenir le clientélisme plutôt qu’à produire ; les éléphants blancs symbolisent autant la puissance que la démesure. Derrière la façade, le régime se nourrit d’une logique d’épuisement qui préparera son effondrement dans les années 1990.

Géopolitique d’un pivot : Angola, Shaba, Kolwezi (1975–1978)

Au milieu des années 1970, le Zaïre de Mobutu occupe une position stratégique. Ses 2 300 km de frontière avec l’Angola en font une zone-tampon entre les influences américaines et soviétiques en Afrique. Dans ce contexte, Mobutu devient l’allié naturel de l’Occident : il fournit bases, logistique et appuis aux mouvements rebelles angolais, le FLNA de Holden Roberto (son beau-frère) et l’UNITA de Jonas Savimbi, tous deux soutenus par Washington et Pretoria.

En face, l’MPLA, marxiste, s’appuie sur l’aide militaire de Cuba et de l’URSS. L’Angola devient alors le champ de bataille le plus chaud de la guerre froide en Afrique, et le Zaïre, par ses soutiens aux rebelles, se retrouve en première ligne.

En mars 1977, des milliers de gendarmes katangais exilés en Angola, encadrés par le MPLA et ses alliés cubains, franchissent la frontière et envahissent la riche province du Shaba (ancien Katanga). Leur objectif : renverser Mobutu en frappant au cœur de son trésor minier, le cuivre du Katanga.

Pris de court, Mobutu fait appel à ses alliés occidentaux et africains. Avec l’aide du Maroc, soutenu par la France et les États-Unis, l’armée zaïroise repousse l’offensive. La victoire conforte l’image de Mobutu comme “rempart” de l’Occident.

À peine un an plus tard, la menace resurgit. En mai 1978, les mêmes exilés katangais relancent une offensive sur le Shaba. Cette fois, ils s’emparent de la ville minière de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Les rebelles prennent en otage des centaines d’Européens et de travailleurs locaux.

La riposte occidentale est immédiate. La France déploie le 2e Régiment étranger de parachutistes (2e REP), largué sur Kolwezi. En quelques jours, les rebelles sont écrasés, les otages libérés. Les images des paras français, fusil en main, dans les rues de Kolwezi, font le tour du monde. Pour Paris et Bruxelles, l’opération montre la détermination à protéger leurs ressortissants et leurs intérêts miniers. Pour Mobutu, c’est une victoire politique : il se présente comme l’allié indispensable des puissances occidentales.

Ces crises renforcent Mobutu aux yeux de l’Occident : il devient le garde-frontière du monde libre en Afrique centrale. Les aides financières et militaires affluent, consolidant son régime. Mais cette dépendance révèle aussi la fragilité du système : sans appui extérieur, le Zaïre ne peut sécuriser seul ses propres provinces. Le pouvoir de Mobutu repose donc autant sur ses soutiens internationaux que sur son armée nationale.

Kleptocratie et crise : de l’hyperinflation au FMI (années 1970–1980)

Derrière les façades fastueuses de Gbadolite et les grands discours sur l’“authenticité”, le régime Mobutu fonctionne sur une logique simple : piller pour redistribuer. Les caisses publiques sont confondues avec le patrimoine personnel du président. Contrats miniers, taxes douanières, revenus pétroliers ou aides internationales alimentent directement le sommet de la pyramide des fidélités.

Ce mode de gouvernance attire bientôt un mot brutal, popularisé par les diplomates et les journalistes : kleptocratie. Mobutu n’en fait pas mystère. “Si vous voulez voler, volez un peu, mais intelligemment” aurait-il déclaré à ses ministres, transformant la corruption en règle du jeu politique. Chaque baron entretient ses clientèles locales, créant une société où la prédation est normalisée.

En 1979, Erwin Blumenthal, ancien haut fonctionnaire allemand détaché au FMI, rédige un rapport resté célèbre. Conseiller de la Banque nationale du Zaïre, il y constate l’impossibilité de toute réforme tant que Mobutu restera au pouvoir :

“On ne peut pas plus empêcher Mobutu de piller qu’un chat d’attraper les souris.”

Ses mots, cinglants, sonnent comme une condamnation internationale de la gouvernance zaïroise.

Les années 1980 voient l’économie zaïroise s’enfoncer dans une spirale mortifère :

- Hyperinflation : les prix flambent, la monnaie zaïre perd toute crédibilité.

- Effondrement des termes de l’échange : la chute du cuivre et du cobalt, piliers des exportations, prive l’État de ses recettes.

- Fardeau de la dette : le service de la dette extérieure absorbe une part croissante du budget.

Pour la population, cela se traduit par des salaires impayés, des infrastructures à l’abandon et une pauvreté de masse. L’État cesse d’assurer ses fonctions essentielles.

Face au gouffre, le Zaïre se tourne vers le FMI et la Banque mondiale. Les “programmes d’ajustement structurel” imposent des coupes budgétaires, la libéralisation du commerce, la réduction des subventions. En théorie, ces mesures visent à redresser les comptes publics. En pratique, elles aggravent la misère sociale : licenciements, fermetures d’écoles et d’hôpitaux, hausse des prix des biens essentiels.

Dans les années 1980, le contraste est saisissant :

- En haut, une élite enrichie, vivant à l’abri dans des palais et se soignant en Europe.

- En bas, une population livrée à l’économie informelle, où les femmes des marchés et les réseaux parallèles assurent la survie quotidienne.

Société sous surveillance : universités, médias, justice

En 1969, à l’Université Lovanium de Kinshasa, des étudiants descendent dans la rue pour dénoncer la cherté de la vie et l’autoritarisme croissant du régime. La répression est brutale : des dizaines de jeunes sont abattus par l’armée. Cet épisode marque un tournant. Pour Mobutu, la jeunesse instruite n’est pas un atout mais un danger. Dans les années qui suivent, les campus deviennent des foyers de contestation régulièrement fermés, purgés de leurs enseignants critiques, réduits au silence par la peur.

Les médias, eux, se transforment en caisse de résonance du régime. Radio Zaïre et Télé-Zaïre diffusent en boucle les discours du “Guide”. Chaque soir, les journaux ouvrent sur ses activités, ses déplacements, ses réceptions. La presse écrite est muselée, les journalistes indépendants marginalisés ou exilés. L’information devient un outil de pédagogie autoritaire : répéter l’unité, l’authenticité, et l’image d’un chef omniprésent.

La justice, loin d’être un contre-pouvoir, se plie aux injonctions politiques. Les procès d’opposants sont expéditifs, souvent à huis clos. Les jugements servent de leçons publiques. Dans les prisons de Makala ou de Ndolo, les détenus politiques côtoient des prisonniers de droit commun, dans des conditions inhumaines. Le système carcéral devient l’autre visage du régime : un espace d’intimidation collective, où la rumeur des tortures entretient la terreur.

Pour le citoyen ordinaire, la peur est constante. Une parole imprudente dans un bus, une plaisanterie jugée insolente, un pamphlet circulant sous le manteau : tout peut valoir arrestation. Le contrôle social passe aussi par les cellules locales du MPR, omniprésentes dans les quartiers et les villages. Chacun vit dans la crainte de la délation, chacun apprend à se taire.

Le tournant 1989–1992 : fin de la guerre froide, multipartisme et CNS

À la fin des années 1980, le Zaïre de Mobutu perd son principal atout : sa position de “rempart” face au communisme. Avec la chute du mur de Berlin (1989) et l’effondrement de l’URSS (1991), les États-Unis et leurs alliés n’ont plus besoin d’un pion central en Afrique centrale. Les milliards versés pour sécuriser le Shaba et soutenir l’UNITA cessent d’affluer. Mobutu, longtemps protégé malgré ses excès, se retrouve soudain exposé.

Sous la pression internationale et face à une crise économique devenue insoutenable, Mobutu annonce en avril 1990 la fin du parti unique. Le multipartisme est officiellement autorisé. Mais cette ouverture reste largement cosmétique : l’appareil sécuritaire continue de surveiller, et l’argent du régime sert à acheter ou neutraliser les opposants. Néanmoins, un espace s’ouvre, où la société civile, les églises et les étudiants reprennent la parole.

En 1991, une expérience inédite débute : la Conférence nationale souveraine (CNS). Inspirée par les transitions démocratiques du Bénin et d’autres pays africains, elle rassemble près de 3 000 délégués : partis politiques, syndicats, associations, églises. En théorie, elle doit redéfinir les institutions et tourner la page de l’autocratie. En pratique, elle se transforme en tribunal moral du mobutisme. Témoins et opposants dénoncent trois décennies de corruption, de répression et de gaspillage. Mobutu, acculé, tente d’entraver le processus mais ne peut l’empêcher totalement.

En 1991, le signal est clair : la France retire ses coopérants militaires, les Américains réduisent leur aide, le FMI suspend ses décaissements. Isolé, Mobutu comprend qu’il ne peut plus gouverner avec les mêmes certitudes. Il multiplie les manœuvres : promesses de réformes, changements de Premier ministre, divisions entretenues entre partis. Mais l’aura d’invincibilité se fissure.

Rwanda, AFDL et Première guerre du Congo (1994–1997)

En avril 1994, le génocide des Tutsi au Rwanda bouleverse toute la région. Après la victoire du FPR de Paul Kagame, près d’un million de réfugiés hutu (parmi lesquels se cachent les responsables des massacres) fuient vers l’Est du Zaïre. Le Kivu devient une poudrière. Les camps de réfugiés se transforment en bases militaires pour les ex-FAR et les milices Interahamwe, qui lancent des incursions contre le Rwanda depuis le territoire zaïrois. Mobutu, affaibli, ne contrôle plus ses frontières.

Face à ce chaos, le Rwanda et l’Ouganda décident d’agir. Ils soutiennent la création de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL), dirigée par Laurent-Désiré Kabila, un opposant de longue date jusque-là marginal. Derrière Kabila, se déploient des colonnes bien armées, encadrées par des officiers rwandais et ougandais. Le Zaïre découvre qu’une guerre régionale se joue désormais sur son sol.

À partir de fin 1996, l’AFDL progresse rapidement. De l’Est montagneux du Kivu, ses troupes descendent vers Kisangani, puis Mbuji-Mayi, fief diamantifère. En quelques mois, l’armée zaïroise, minée par la corruption et le désordre, se délite. Des villes entières tombent sans résistance. Les populations, longtemps abandonnées par Kinshasa, accueillent parfois les rebelles comme des libérateurs.

En mai 1997, l’AFDL atteint la capitale. Mobutu, malade d’un cancer de la prostate et politiquement isolé, s’enfuit. Le 17 mai, les rebelles entrent dans Kinshasa sans véritable combat. Après trente-deux ans de règne, l’État-personne de Mobutu s’effondre en quelques jours, révélant la fragilité d’un système longtemps présenté comme indestructible.

Dans les dernières semaines, Nelson Mandela avait tenté une médiation entre Mobutu et Kabila. Les négociations, organisées à bord d’un navire sud-africain au large de Pointe-Noire, tournent court. Les deux hommes s’ignorent, Kabila refusant tout compromis. Mandela, figure morale du continent, constate impuissant que l’heure du Léopard est passée.

La chute de Mobutu n’est pas seulement un changement de régime : elle inaugure une ère nouvelle. L’implication directe du Rwanda, de l’Ouganda, mais aussi l’intérêt de l’Angola et du Zimbabwe, annonce la transformation du Congo en épcentre des “guerres africaines” des années 1990–2000.

Exil et fin : Togo → Maroc

En mai 1997, Mobutu Sese Seko quitte Kinshasa dans la précipitation. Le “Léopard du Zaïre”, qui avait régné trente-deux ans, fuit à bord de son avion présidentiel, emportant quelques proches et le poids d’une histoire qui s’achève. Son premier refuge est le Togo, accueilli par le président Gnassingbé Eyadéma, vieil allié de la Françafrique. Mais le séjour y est bref : malade, affaibli, Mobutu poursuit sa route vers le Maroc.

À Rabat, il trouve l’hospitalité du roi Hassan II. L’homme qui avait incarné l’autorité, l’opulence et la toute-puissance vit ses derniers mois dans la discrétion. Loin des foules, loin de Gbadolite, il lutte contre un cancer de la prostate qui le ronge depuis des années. Le 7 septembre 1997, Mobutu meurt à 66 ans, en exil, sans avoir revu son pays.

Sa disparition marque la fin d’une époque : celle du Zaïre, façade d’un État-personne construit autour d’un seul homme. Mais c’est aussi le début d’un autre cycle, celui de Laurent-Désiré Kabila et de la République démocratique du Congo. La transition n’a rien d’apaisé : le pays entre dans une nouvelle ère de guerres régionales et de luttes pour le pouvoir, confirmant que l’ombre de Mobutu ne s’efface pas en un jour.

À Gbadolite, le “Versailles de la jungle”, ses palais tombent en ruine. Les jardins envahis par les herbes, les fresques effacées par l’humidité, les pistes aériennes fissurées par le temps racontent une gloire disparue. Pour les habitants, Mobutu reste une mémoire ambivalente : le “Père de la nation” pour certains, le despote qui a laissé un pays exsangue pour d’autres.

Dans les cimetières, des mémoriaux rappellent son nom. Mais son corps, lui, repose loin du fleuve Congo, dans une terre étrangère ; symbole ultime de l’exil d’un chef qui avait voulu se confondre avec l’histoire de son pays.

Héritages, controverses, mémoire

Dès les années 1980, la presse internationale décrit Mobutu comme l’un des hommes les plus riches du monde. Sa fortune personnelle, accumulée à travers le détournement de fonds publics et les “commissions” sur les contrats miniers, est évaluée à des milliards de dollars. Mais ces chiffres varient selon les sources et relèvent souvent de l’estimation plus que de la preuve.

- En 1991, le Washington Post avance le chiffre de 4 à 5 milliards de dollars.

- En 1997, au moment de sa chute, Le Monde parle de 3 à 4 milliards.

- Dans les années 2000, des procédures en Suisse sur les avoirs gelés révèlent des comptes plus modestes que les rumeurs ne le laissaient entendre.

Mobutu possédait des villas en France (notamment à Savigny-sur-Orge), des résidences au bord du Léman en Suisse, et des propriétés en Belgique. Certaines furent saisies, d’autres laissées à ses héritiers. En 2007–2008, le débat sur la restitution des “biens mal acquis” relance la controverse : que faire de ces fortunes détournées ? Les ONG réclament que les fonds soient rendus au peuple congolais. Mais la complexité juridique (héritiers, prête-noms, banques étrangères) bloque les procédures.

Mobutu ne fut pas seulement un prédateur intérieur ; il fut aussi un acteur des équilibres internationaux.

- Allégations de cadeaux : montres en or, valises de billets et autres présents auraient été offerts à des dirigeants occidentaux pour acheter leur indulgence. Des témoignages abondent, mais les preuves formelles restent limitées.

- Israël : dans les années 1980, Mobutu cultive une coopération discrète avec Tel-Aviv, notamment dans le domaine militaire, malgré l’hostilité d’une partie du monde arabe.

- Chine vs URSS : pragmatique, il entretient des relations avec Pékin dès les années 1970, tout en restant fidèle au camp occidental. Sa diplomatie joue des équilibres sans jamais rompre avec ses parrains.

Vingt-cinq ans après sa mort, le souvenir de Mobutu divise encore. Pour certains Congolais, il incarne un âge d’ordre et d’identité, comparé au chaos qui a suivi. Pour d’autres, il reste le symbole de la corruption et de la faillite d’un État. Dans la diaspora, son nom évoque autant la nostalgie d’un Zaïre flamboyant que la colère contre des décennies perdues.

À Gbadolite, ses ruines attirent parfois chercheurs, curieux et journalistes. Là, entre béton fissuré et végétation tropicale, se joue la mémoire d’un homme qui voulut faire coïncider son destin personnel avec celui d’un pays ; et qui finit en exil, loin du fleuve Congo.

L’ombre du Léopard

Mobutu Sese Seko aura incarné l’une des trajectoires les plus saisissantes de l’Afrique postcoloniale. Parti de la Force publique et du journalisme, il parvient à bâtir un État-personne, confondant son destin avec celui du Congo-Zaïre. Pendant plus de trois décennies, il règne par la force, le clientélisme et la mise en scène identitaire, se posant tour à tour comme rempart de l’Occident, père de la nation et chef suprême de l’authenticité.

Mais derrière la façade flamboyante (Concorde à Gbadolite, abacost obligatoire, slogans du MPR) se cachait un système miné par ses contradictions. L’armée, les services, les clientèles formaient une pyramide solide en apparence, mais fragile dès que se tarirent les rentes extérieures. La guerre froide avait offert à Mobutu son rôle ; sa fin a signé sa chute.

La kleptocratie institutionnalisée, l’appauvrissement des masses, la répression des voix dissidentes et les éléphants blancs à l’abandon laissent un héritage lourd. La chute de 1997 ne fut pas seulement la défaite d’un homme malade et isolé, mais celle d’un modèle : celui d’un État centré sur un seul corps, sans institutions durables pour le prolonger.

Aujourd’hui encore, la mémoire de Mobutu divise : nostalgie d’un ordre perdu pour certains, symbole de corruption et de dépendance pour d’autres. Les ruines de Gbadolite racontent à elles seules l’histoire d’un pouvoir qui a voulu être éternel, mais que l’histoire a relégué au rang de vestige.

Mobutu avait rêvé d’incarner le Zaïre comme Louis XIV incarna la France : “l’État, c’est moi”. Mais en réalité, lorsque son corps a quitté Kinshasa en mai 1997, l’État s’est effondré avec lui. De ce vide sont nées les guerres qui ensanglantent encore la République démocratique du Congo, rappelant que l’ombre du Léopard continue de hanter les rives du fleuve Congo.

Sources

- Nzongola-Ntalaja, Georges — The Congo: From Leopold to Kabila. A People’s History. Zed Books, 2002.

- Young, Crawford & Turner, Thomas — The Rise and Decline of the Zairian State. University of Wisconsin Press, 1985.

- Gondola, Charles Didier — The History of Congo. Greenwood Press, 2002.

- Callaghy, Thomas — The State-Society Struggle: Zaire in Comparative Perspective. Columbia University Press, 1984.

- Wrong, Michela — In the Footsteps of Mr. Kurtz: Living on the Brink of Disaster in Mobutu’s Congo. HarperCollins, 2001. (témoignage journalistique de référence, souvent cité en études académiques).

- Turner, Thomas — Congo Kinshasa. Zed Books, 2007.

- Crawford Young — “Zaire: The Shattered Illusion of the Integral State”, The Journal of Modern African Studies, vol. 26, no. 2 (1988).

- Lemarchand, René — “Patterns of State Collapse and Reconstruction in Central Africa”, African Studies Review, vol. 34, no. 3 (1991).