Jean-Claude Duvalier, héritier d’un trône bâti sur la peur, n’a pas gouverné, il a prolongé l’ombre. De son ascension adolescente à son exil doré, son règne illustre la mutation morbide d’un pouvoir postcolonial (noir, autoritaire, et corrompu) qui a marchandisé la misère d’un peuple. Ce récit d’une dictature héritée interroge la mémoire haïtienne et les silences persistants de la justice.

Hériter du silence, régner sur les cris

Jean-Claude Duvalier est né dans une maison où les murs retenaient leur souffle. On disait que son père parlait aux morts, que ses mots faisaient trembler les vivants. Il est né avec un nom déjà chargé d’histoire, d’angoisse et de sang. Dans un pays forgé par la promesse de liberté (une promesse arrachée aux mains blanches par des poings noirs) il devint, à dix-neuf ans, le plus jeune chef d’État du monde. Pas un révolutionnaire. Un fils. Un héritier. Il n’avait pas choisi le pouvoir. Il en était devenu le masque.

Haïti ne manquait pas de beauté. Elle en débordait même. Des collines à la mer, des voix créoles aux tambours du vaudou, le pays chantait, pleurait, survivait. Mais cette beauté fut trop souvent étouffée sous la botte d’hommes qui se ressemblaient par la peau, mais pas par l’âme. Le paradoxe du pouvoir noir sur un peuple noir continue de hanter les consciences. Que signifie être tyran dans une terre de libérés ? Comment le sang des ancêtres, versé pour la dignité, peut-il irriguer un pouvoir fondé sur la peur ?

Jean-Claude Duvalier n’était ni l’ombre absolue, ni la lumière. Il était cette zone trouble où les choix ne sont plus que gestes appris, où le confort du silence devient complice du mal. Derrière son sourire figé, c’est tout un système de prédation, de fuite et de luxe injuste qui s’installa ; pendant que le peuple s’affamait, que les voix s’éteignaient.

Comment comprendre le règne de Jean-Claude Duvalier, entre continuité familiale, dérive autoritaire, et marchandisation d’un peuple en souffrance ?

C’est ce que nous interrogerons ici, dans une fresque en trois mouvements : l’enfance sous les portraits, le règne entre indifférence et brutalité, et la mémoire d’un retour qui n’a jamais été vraiment un repentir.

Le fils de Papa Doc

Il y a des héritages qui pèsent plus lourd que des couronnes. En avril 1971, Jean-Claude Duvalier, à peine âgé de 19 ans, hérite du trône d’Haïti comme on hérite d’un deuil. Son père, François Duvalier, avait préparé cette succession avec une minutie clinique, modifiant la Constitution pour ériger son fils en président à vie. Ce passage de témoin, loin d’être un simple acte politique, symbolisait la transformation d’une république postcoloniale en une monarchie noire, où le pouvoir se transmettait non par le mérite, mais par le sang.

Jean-Claude, surnommé « Baby Doc », n’avait ni l’expérience ni l’appétit du pouvoir. Son accession à la présidence fut perçue par beaucoup comme une farce tragique, une mise en scène orchestrée par une élite désireuse de maintenir ses privilèges. Dans un pays déjà meurtri par des décennies de dictature, cette succession dynastique fut ressentie comme une trahison des idéaux de la révolution haïtienne, une insulte à la mémoire de ceux qui avaient combattu pour la liberté.

Jean-Claude Duvalier n’était pas un homme d’État, mais un jeune homme propulsé sur la scène politique sans préparation. Plutôt que de gouverner, il préférait les plaisirs de la vie mondaine, laissant les rênes du pouvoir à sa mère, Simone Ovide Duvalier, et à une clique de fidèles duvaliéristes. Cette délégation de pouvoir transforma l’État en une entreprise familiale, où les décisions étaient prises non pas dans l’intérêt du peuple, mais pour servir les intérêts privés du clan Duvalier.

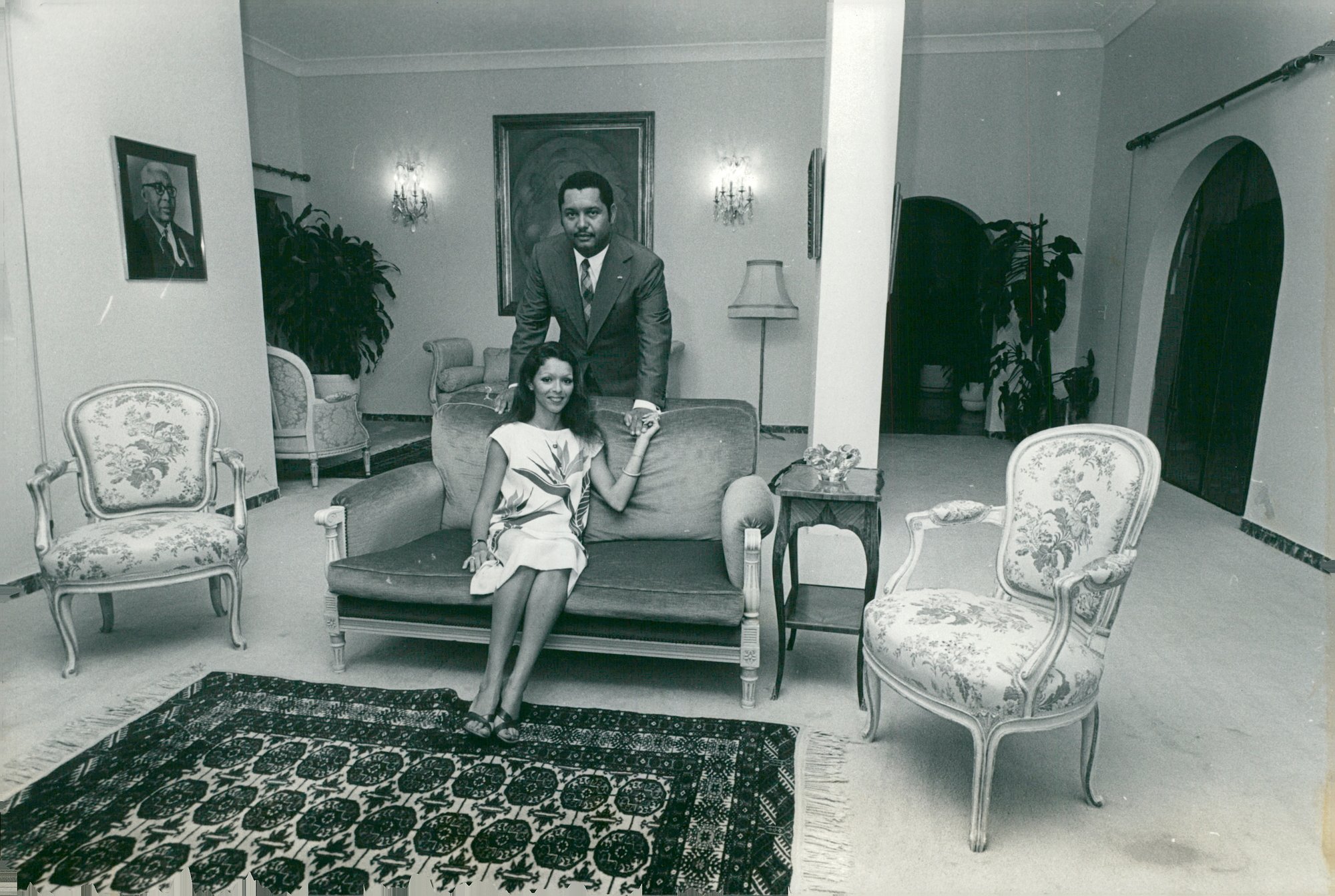

Le mariage de Jean-Claude avec Michèle Bennett en 1980, célébré avec un faste indécent, symbolisa cette déconnexion totale entre le régime et la réalité du peuple haïtien. Alors que la majorité de la population vivait dans une pauvreté extrême, le couple présidentiel dépensait des millions pour une cérémonie extravagante. Cette ostentation, loin de renforcer le pouvoir du régime, accentua le ressentiment populaire et révéla l’ampleur de la corruption qui gangrenait l’État.

Sous le règne de Jean-Claude Duvalier, la terreur devint un instrument de gouvernance. Les Tontons Macoutes, milice paramilitaire créée par son père, continuèrent à semer la peur, arrêtant, torturant et assassinant ceux qui osaient s’opposer au régime. Cette violence systématique instaurait un climat de suspicion généralisée, où personne n’était à l’abri, et où la peur devenait le ciment d’un pouvoir illégitime.

Les prisons se remplirent de dissidents, les exils forcés se multiplièrent, et la presse fut muselée. Cette répression brutale n’était pas seulement une continuation des méthodes de « Papa Doc », mais une amplification de la violence d’État, utilisée pour compenser l’absence de légitimité et de vision politique de « Baby Doc ». Dans cette République du soupçon, le silence était devenu une stratégie de survie, et la peur, une politique d’État.

Le prince en exil intérieur

Dans les rues de Port-au-Prince, les murmures se faisaient insistants : comment le fils du docteur noir, héritier d’une rhétorique noiriste, pouvait-il épouser une femme issue de l’élite mulâtre ? Le mariage de Jean-Claude Duvalier avec Michèle Bennett, célébré en 1980 avec une opulence indécente, symbolisait une rupture avec l’héritage politique de son père. Ce n’était pas seulement une union de deux individus, mais la fusion de deux mondes historiquement antagonistes. Michèle, fille d’un riche homme d’affaires, apportait avec elle les privilèges et les attentes d’une classe longtemps marginalisée par le duvaliérisme. Cette alliance, loin de réconcilier les divisions raciales et sociales du pays, les exacerbait, creusant davantage le fossé entre le pouvoir et le peuple.

Alors que la majorité des Haïtiens luttaient pour survivre, le couple présidentiel menait une vie de faste et de luxe. Le palais national devenait le théâtre de fêtes somptueuses, où les invités recevaient des bijoux coûteux et où Jean-Claude apparaissait déguisé en sultan, distribuant des cadeaux comme pour masquer les souffrances du peuple. Les Bennett, profitant de leur position, étendaient leurs affaires, impliqués dans des activités allant de la concession automobile au trafic de drogue. Cette richesse ostentatoire, contrastant avec la pauvreté endémique du pays, alimentait la colère et le ressentiment des masses, qui voyaient en eux les symboles d’une trahison nationale.

Privé de légitimité démocratique, Jean-Claude Duvalier tentait de s’acheter l’affection du peuple en jetant des liasses de billets lors de ses apparitions publiques. Mais ces gestes, loin de combler le vide politique, soulignaient l’absence de vision et de projet pour le pays. Les institutions étaient réduites à des instruments de répression, les opposants muselés, et les élections devenaient de simples formalités sans enjeu réel. Le régime, déconnecté des réalités du peuple, s’enfonçait dans une impasse, incapable de répondre aux aspirations d’une nation en quête de justice et de dignité.

Une dictature renversée par ses spectres

Dans les années 1980, Haïti est frappée par une série de crises qui exacerbent le mécontentement populaire. L’épidémie de sida entraîne une stigmatisation internationale du pays, provoquant une chute dramatique du tourisme et affectant l’économie déjà fragile. Parallèlement, le Programme pour l’Éradication de la Peste Porcine Africaine (PEPPADEP), imposé par les autorités américaines, conduit à l’abattage massif des porcs créoles, source essentielle de revenus pour les paysans haïtiens.

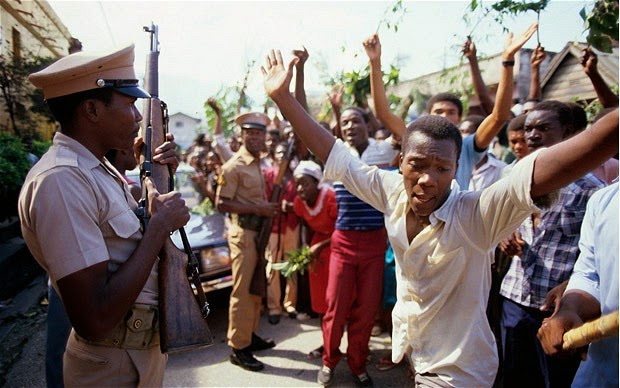

Ces mesures, perçues comme des attaques contre les moyens de subsistance traditionnels, alimentent la colère des masses rurales. La misère s’intensifie, et le peuple, longtemps réduit au silence, commence à exprimer son désespoir à travers des manifestations et des soulèvements.

Le 9 mars 1983, le pape Jean-Paul II visite Haïti et, devant une foule rassemblée à Port-au-Prince, prononce des mots qui résonnent comme un appel à la transformation : « Il faut que quelque chose change ici » . Cette déclaration, perçue comme une critique directe du régime de Jean-Claude Duvalier, galvanise les esprits et renforce le sentiment d’urgence d’un changement politique.

L’Église catholique, jusque-là prudente, devient un acteur clé du réveil civique, encourageant la population à aspirer à la démocratie et à la justice sociale. Les paroles du pape servent de catalyseur, transformant le mécontentement latent en une mobilisation active contre la dictature.

Au milieu des années 1980, le soutien international au régime de Duvalier commence à s’effriter. L’administration Reagan, initialement favorable en raison de la position anticommuniste de Duvalier, change de cap face à l’intensification des troubles en Haïti. En janvier 1986, les États-Unis exercent des pressions sur Duvalier pour qu’il quitte le pouvoir, allant jusqu’à refuser l’asile politique mais proposant une assistance pour son départ .

Le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier remet le pouvoir à une junte militaire et s’envole pour la France à bord d’un avion de l’US Air Force. Son départ marque la fin de 28 ans de dictature duvaliériste. Cependant, la transition est chaotique : les institutions sont fragiles, et le pays entre dans une période d’instabilité politique prolongée.

Ainsi, la chute de Jean-Claude Duvalier résulte d’une confluence de facteurs : la détérioration des conditions économiques, la perte de soutien international et une prise de conscience collective stimulée par des voix morales influentes. Ce moment historique illustre la capacité d’un peuple à renverser un régime oppressif lorsque les circonstances internes et externes convergent vers le changement.

L’exil doré, le retour amer

Lorsque Jean-Claude Duvalier fuit Haïti en 1986, c’est vers la France qu’il se tourne, emportant avec lui une fortune estimée à des centaines de millions de dollars. Bien que ses demandes d’asile aient été officiellement rejetées, il bénéficie d’une tolérance diplomatique qui lui permet de mener une vie confortable à Paris pendant 25 ans. Cette situation illustre le paradoxe d’une ancienne puissance coloniale offrant un refuge tacite à un dictateur déchu, sans jamais répondre aux appels à l’extradition ni soutenir activement les efforts de justice en Haïti.

Le 16 janvier 2011, Duvalier revient en Haïti, officiellement pour « aider à la reconstruction » après le séisme dévastateur de 2010. Cependant, cette décision coïncide étrangement avec l’entrée en vigueur, le 1er février 2011, de la « Lex Duvalier » en Suisse, une loi facilitant la confiscation et la restitution des avoirs illicites des dictateurs . En retournant en Haïti, Duvalier semble vouloir démontrer qu’il n’est pas poursuivi dans son pays, espérant ainsi récupérer les 6,2 millions de dollars gelés en Suisse. Cette manœuvre révèle une stratégie où la justice devient un outil au service d’intérêts financiers personnels.

Le 4 octobre 2014, Jean-Claude Duvalier décède d’une crise cardiaque à Pétion-Ville, sans jamais avoir été jugé pour les crimes contre l’humanité dont il était accusé. Malgré les efforts de groupes comme le Collectif contre l’impunité, qui avaient déposé des plaintes pour torture, disparitions forcées et détournements de fonds, le système judiciaire haïtien n’a pas réussi à le traduire en justice . Ses funérailles, privées et sans reconnaissance officielle, laissent le pays avec une mémoire blessée et une justice inachevée. L’absence de procès empêche les victimes de tourner la page et perpétue un sentiment d’impunité qui fragilise encore davantage l’État de droit en Haïti.

Le poids des morts : que reste-t-il du duvaliérisme ?

Jean-Claude Duvalier n’a pas seulement volé un peuple : il a enseveli son histoire dans l’oubli organisé. Il est l’archive d’un siècle de trahisons, où le noir gouvernant a joué le rôle de colon interne. Il n’a pas laissé un héritage : il a laissé un trou. Et ce trou béant, c’est la dette que Haïti paie encore, non en argent, mais en dignité.

Sources

- Abbott, Elizabeth. Haïti : Les Duvalier et leur héritage. Paris : Éditions McGraw-Hill, 1988.

- Trouillot, Michel-Rolph. Haïti, État contre nation : l’impossible justice. Port-au-Prince : Éditions Henri Deschamps, 1996.

- Girard, Philippe R. Haiti: The Tumultuous History – From Pearl of the Caribbean to Broken Nation. Palgrave Macmillan, 2010.

- Schuller, Mark. Killing with Kindness: Haiti, International Aid, and NGOs. Rutgers University Press, 2012.

- Archives INA, vidéos documentaires sur le départ de Jean-Claude Duvalier, février 1986.

- Human Rights Watch. Rapports sur les crimes contre l’humanité en Haïti (1971–1986).