Loin du récit officiel d’une transition pacifique, Nofi explore la généalogie profonde de l’apartheid sud-africain : ses racines coloniales, sa mécanique juridique, les résistances noires plurales, et ses mutations contemporaines. Une relecture sans concessions, entre histoire, géopolitique et mémoire fracturée.

Il ne suffit pas de dire que l’apartheid fut un régime raciste : encore faut-il comprendre comment, pourquoi, et au profit de qui cette mécanique d’oppression fut mise en place. Trop souvent résumé à une parenthèse honteuse du XXe siècle, l’apartheid sud-africain est en réalité l’aboutissement méthodique de plusieurs siècles de colonisation, de conquête, de violence sociale et d’ingénierie raciale. Ce n’est pas un accident de l’histoire, mais un projet politique assumé, pensé, légiféré et défendu par ceux qui se croyaient “peuple élu” sur une terre arrachée.

Si le monde se souvient de Nelson Mandela, peu se rappellent les légions anonymes qui, bien avant lui, ont défié les tribunaux blancs, bravé les pass laws, organisé des grèves dans les mines et versé leur sang à Sharpeville, à Soweto, à Langa. La mémoire officielle, souvent dictée par le besoin de réconciliation post-apartheid, préfère les figures consensuelles aux colères populaires, les héros symboliques à la complexité des luttes. Or, il faut aujourd’hui interroger ce récit pacifié, pour en restituer toute la brutalité et en éclairer les zones grises.

L’apartheid ne s’est pas effondré en 1994 : il s’est métamorphosé. Il a troqué sa brutalité légale contre une domination économique toujours racialisée. Il a survécu dans les formes de l’urbanisme, dans les dynamiques du marché du travail, dans l’accès différencié à la terre et à l’éducation. La fin officielle du régime n’a pas effacé les structures profondes qu’il avait ancrées. Pire encore, une nouvelle élite noire, cooptée au nom de la “transformation”, a souvent intégré ce système sans le bouleverser.

Il est donc temps de relire l’histoire de l’apartheid non comme un passé révolu, mais comme une séquence active de notre présent. cet article ne sera ni neutre, ni édulcoré : il tentera de suivre les lignées, les fractures, les combats et les trahisons, des premières lois ségrégationnistes à la pseudo-égalité arc-en-ciel. Car comprendre l’apartheid, c’est aussi comprendre pourquoi, en 2025, des millions de Sud-Africains vivent toujours dans les marges, tandis que d’autres continuent de profiter des fruits amers de l’histoire.

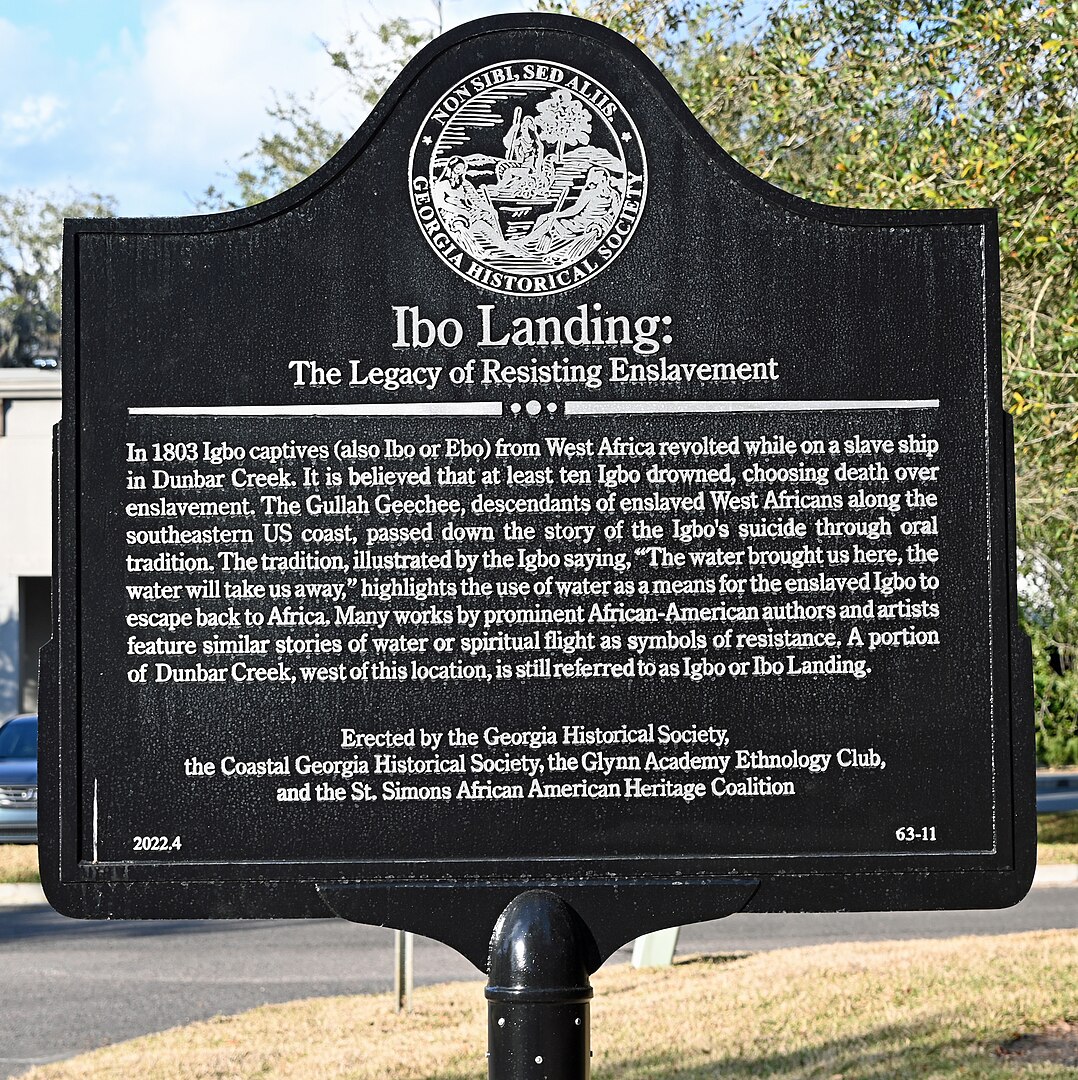

Généalogie d’un système racial (la longue gestation de l’apartheid)

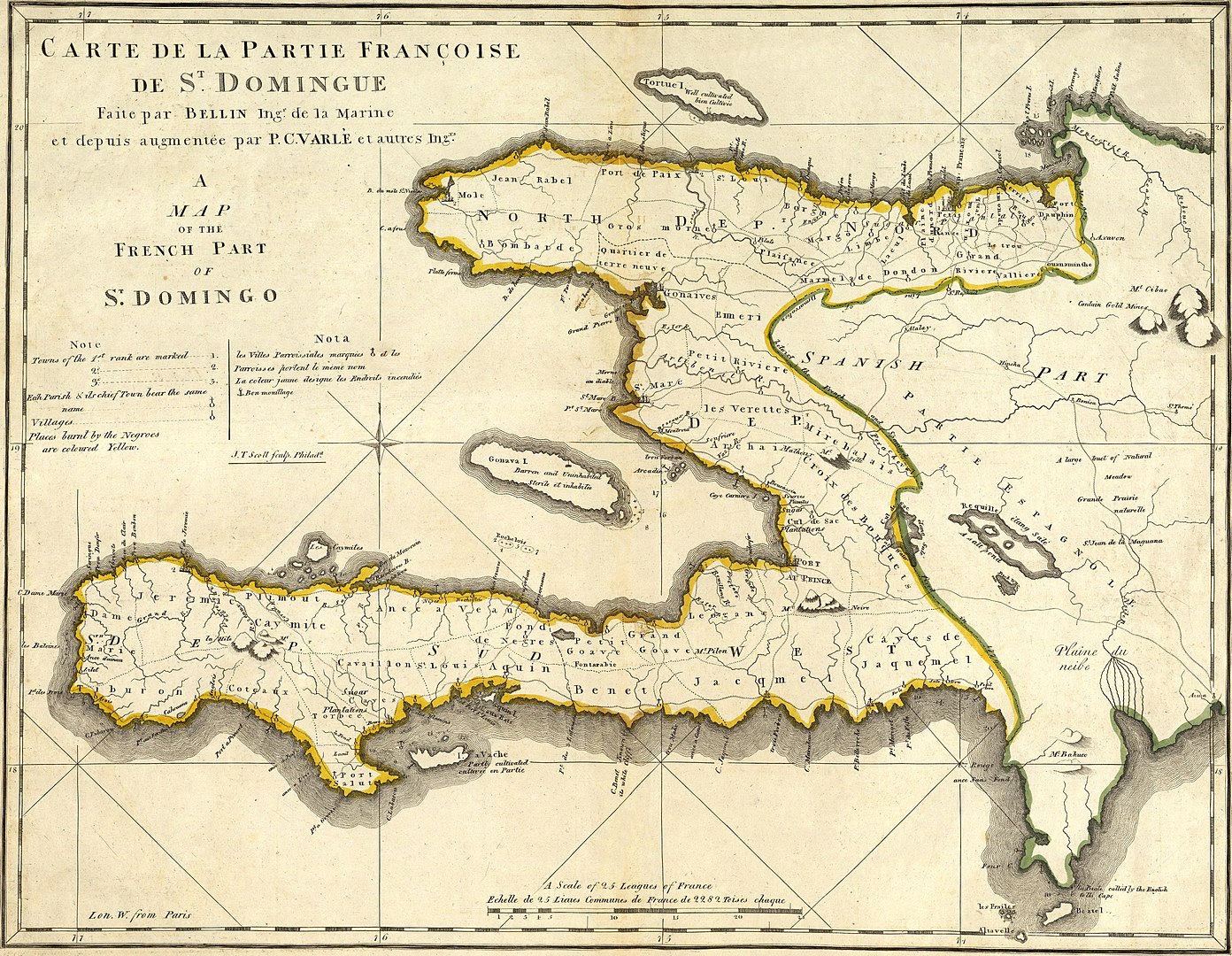

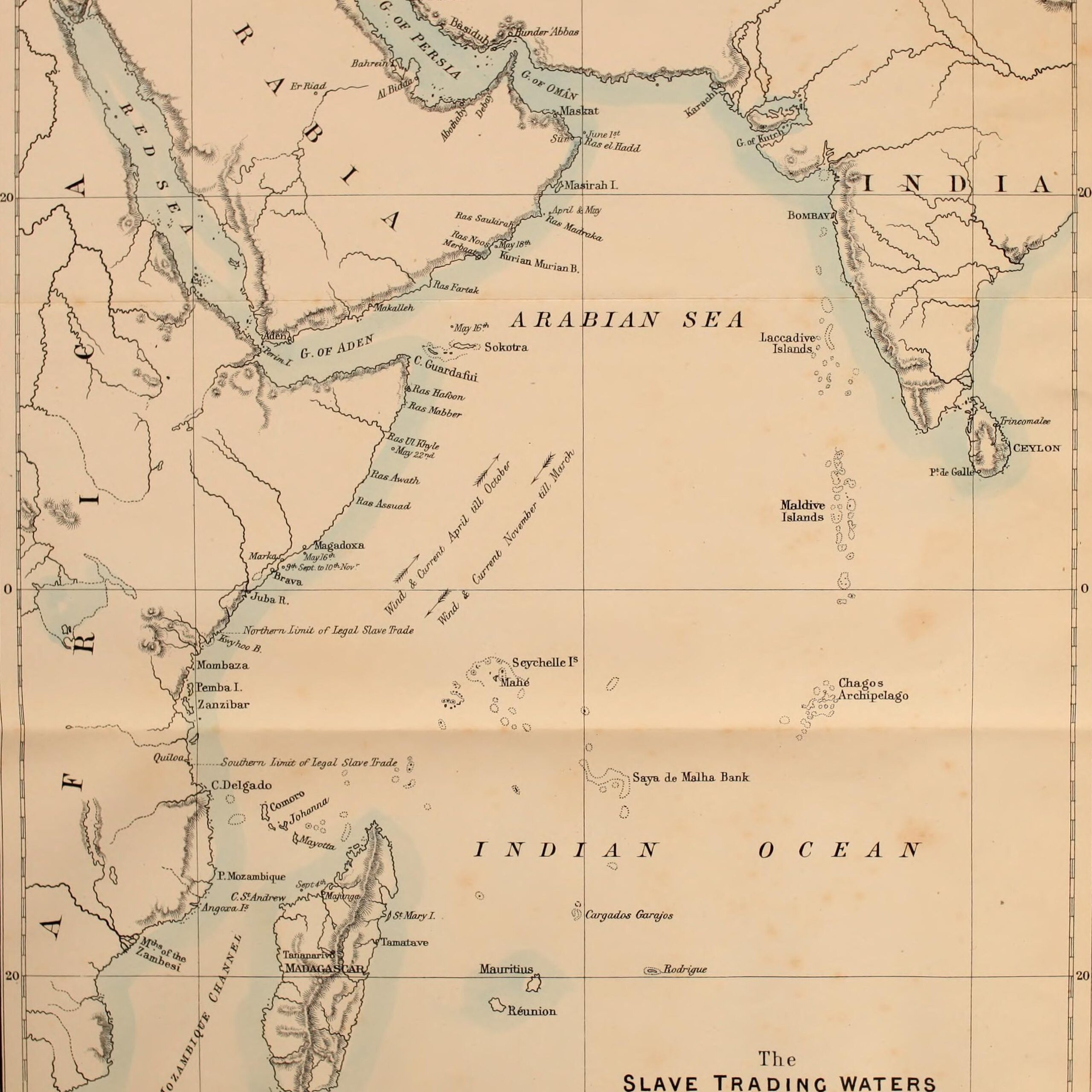

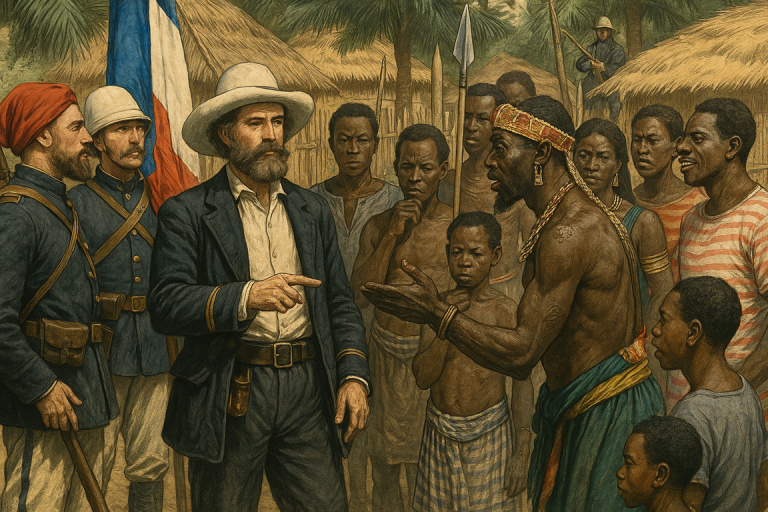

Avant de devenir le laboratoire le plus perfectionné du racisme d’État, l’Afrique du Sud fut d’abord une colonie de peuplement, structurée dès ses origines par la logique de l’exclusion. En 1652, les Hollandais de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales établissent un comptoir au Cap, destiné à ravitailler leurs navires en route vers l’Asie. Très vite, ce point d’appui se transforme en colonie agricole : les colons (Boers) s’emparent des terres khoïkhoïs, réduisent les populations locales au servage, et importent des esclaves d’Indonésie, de Madagascar et d’Afrique orientale. Dès ce moment, une société à stratification raciale rigide se met en place, bien avant le mot “apartheid”.

Au XIXe siècle, la domination passe aux mains des Britanniques. Après les guerres napoléoniennes, le Cap devient une colonie britannique. Puis, face à la montée du nationalisme boer, les Britanniques s’engagent dans une guerre féroce : les guerres anglo-boers (1899–1902). Ces conflits, souvent relégués au rang de querelles européennes, ont pourtant des conséquences massives pour les Africains. Pendant que les deux factions blanches s’affrontent, les peuples autochtones (Zoulous, Sothos, Xhosas) sont marginalisés, armés, puis désarmés, selon les besoins des belligérants.

La création de l’Union sud-africaine en 1910, entérinée par Londres, consacre un ordre nouveau : une république dominée par les Blancs, où seuls les colons ont voix au chapitre. Aucun Africain, Indien ou métis ne participe à la rédaction de la constitution. Dès les premières années, les bases de la ségrégation moderne sont posées.

La pierre angulaire de cette politique est le Land Act de 1913, qui interdit aux Noirs de posséder des terres en dehors des “réserves indigènes”, soit à peine 7 % du territoire national. Cette loi organise non seulement la dépossession foncière, mais l’exode forcé vers des zones stériles, déconnectées des centres économiques. Elle sera renforcée par le Native Trust and Land Act de 1936, consolidant une géographie de l’apartheid avant la lettre.

À cela s’ajoute une série de lois définissant le travail, le logement, et même le mariage selon des critères raciaux. Le statut social, le revenu, l’éducation ; tout est conditionné par la couleur de peau. Les villes se segmentent : quartiers blancs au centre, townships noirs à la périphérie. L’État colonial devient ainsi un État racial, dans lequel la domination ne repose pas uniquement sur la force, mais sur le droit, le recensement, et l’administration.

L’apartheid, en tant que projet politique formalisé en 1948, n’est donc que la cristallisation d’une longue histoire d’usurpation et d’ingénierie sociale. C’est l’ultime perfectionnement d’un modèle d’exclusion commencé dès le XVIIe siècle, enraciné dans la terre, le sang et les registres cadastraux.

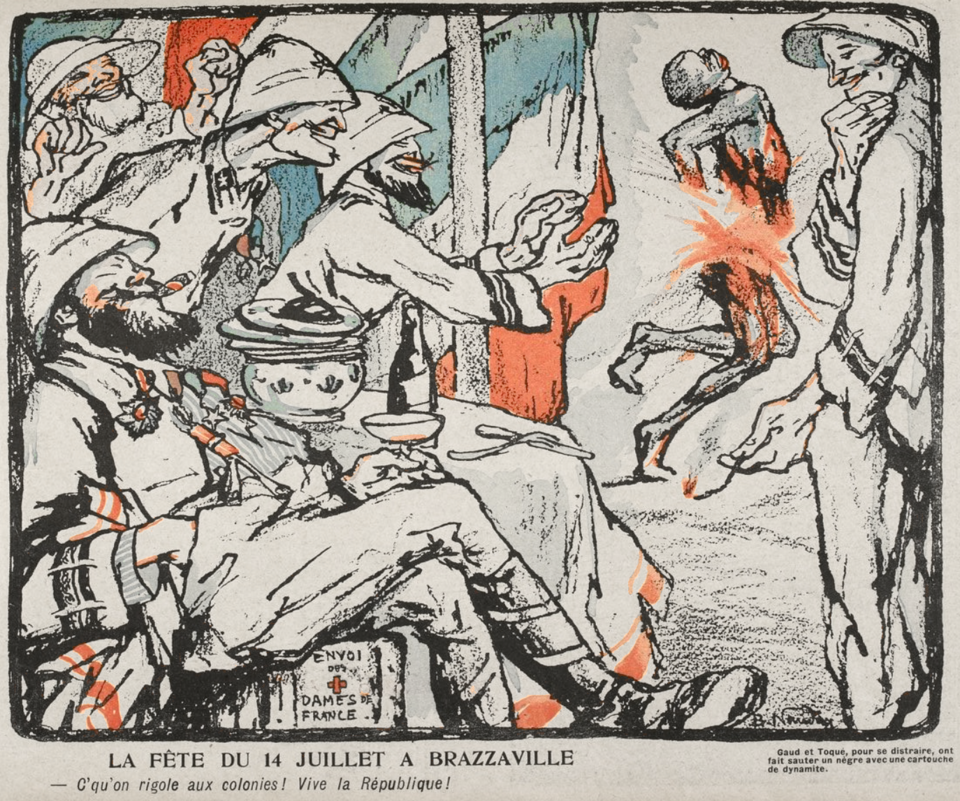

L’apartheid ne fut pas simplement une oppression brutale : ce fut une entreprise savamment pensée, légitimée par un discours “scientifique” et sacralisée par une idéologie nationaliste. Il ne s’agissait pas de dissimuler la hiérarchisation raciale ; au contraire, il s’agissait de l’organiser, de la codifier, de la naturaliser à travers un arsenal pseudo-intellectuel et religieux. Ainsi, la ségrégation sud-africaine s’est parée d’un vocabulaire scientifique emprunté à l’anthropologie raciale européenne, dans une époque où l’on mesurait les crânes et calculait les “coefficients de civilisation”.

Dès les années 1920, les scientifiques afrikaners s’inspirent des travaux d’eugénistes britanniques et allemands pour classer la population selon des critères raciaux : “blancs”, “coloureds” (métis), “Indiens” et “Africains”, eux-mêmes subdivisés par ethnie (Xhosa, Zoulou, Sotho…). Ces classifications sont fixées par la loi du Population Registration Act (1950), qui impose à chaque Sud-Africain une identité raciale légale ; parfois sur des bases absurdes, comme la texture des cheveux ou la langue parlée à la maison. Derrière l’apparente rigueur bureaucratique, se cache une logique politique limpide : assigner une place fixe à chacun pour mieux diviser et dominer.

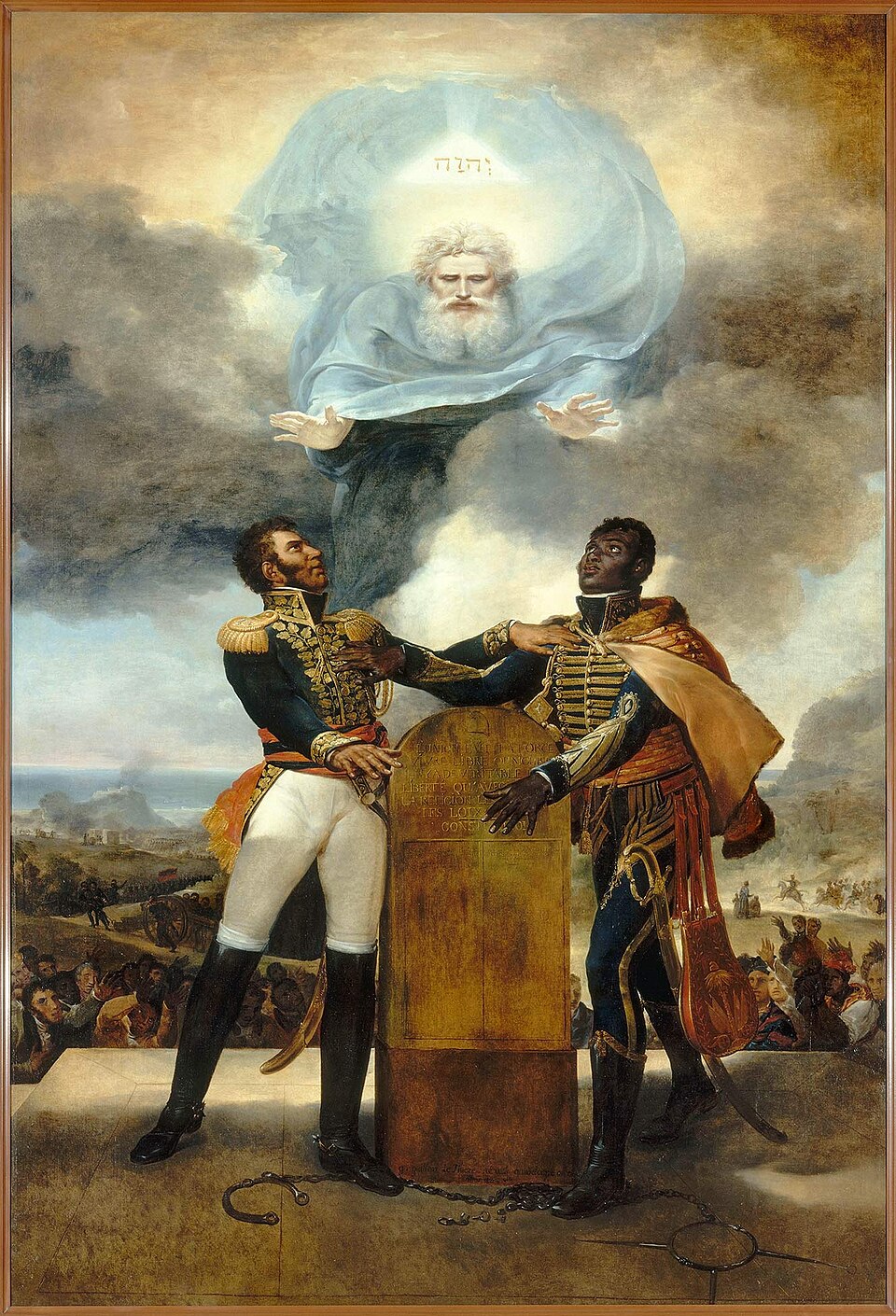

Mais cette vision du monde ne vient pas de nulle part. Elle puise dans une idéologie afrikaner née des douleurs de la guerre des Boers (1899–1902). Vaincus, enfermés dans des camps de concentration par les Britanniques, les Boers développent un ressentiment profond. Leur réponse est théologique : ils se conçoivent comme un “peuple élu”, destiné par Dieu à dominer cette terre. L’Église réformée hollandaise devient alors le bras spirituel de la ségrégation. Elle développe une doctrine de l’apartheid comme “volonté divine”, où chaque peuple doit vivre “séparément” pour éviter le “chaos” du métissage. La Bible est détournée pour justifier la hiérarchisation raciale.

C’est cette idéologie, mêlant ressentiment historique, messianisme religieux et darwinisme social, que le Parti National, arrivé au pouvoir en 1948, va systématiser. Les dirigeants comme Daniel Malan, Hendrik Verwoerd ou B.J. Vorster (tous issus de l’élite intellectuelle afrikaner) conçoivent l’apartheid comme un programme de gouvernement rationalisé. Pour eux, ce n’est pas seulement une politique d’exclusion, mais un projet de société, avec ses écoles, ses universités, ses territoires réservés, ses lois matrimoniales et son urbanisme ségrégationniste. Verwoerd, surnommé “l’architecte de l’apartheid”, va jusqu’à affirmer que les Noirs doivent être éduqués “selon leur culture”, pour rester dans leur “sphère naturelle”, c’est-à-dire en marge.

Ainsi, l’apartheid n’est pas un accident ni une aberration. C’est le fruit d’une rationalité froide, d’un État moderne mobilisant la science, la religion et le droit pour fabriquer un ordre racial total. Un racisme bureaucratique, administratif, propre, dont l’horreur réside dans sa logique même.

Architecture juridique de l’apartheid (un racisme institutionnalisé)

L’apartheid ne s’improvisa pas dans la violence chaotique : il fut codifié, rationalisé, bureaucratisé. L’un de ses traits les plus terrifiants fut précisément sa capacité à transformer la haine en administration, à inscrire la ségrégation dans les arcanes d’un État moderne. Ce n’est pas par la baïonnette, mais par le formulaire, que l’Afrique du Sud devint un État d’apartheid. Chaque citoyen y était classé, assigné, contrôlé, selon une logique de séparation raciale aussi rigide que technocratique.

Le Population Registration Act de 1950 fut la pierre angulaire de cette machine. En classant tous les Sud-Africains selon quatre catégories (Blancs, Noirs (ou “Bantous”), Indiens et “Coloureds”) le régime imposait une grille raciale obligatoire à tout citoyen. Cette classification était déterminée par une commission d’État, capable de réviser une identité selon des critères aussi absurdes que la pilosité ou l’entourage social. Cette loi ne fut pas une simple mesure statistique : elle devint la clef de voûte de toutes les politiques discriminatoires.

Sur cette base, le régime promulgua le Group Areas Act, loi qui imposait la séparation résidentielle stricte entre les groupes raciaux. Chaque communauté fut assignée à des zones spécifiques ; les populations “non-blanches” furent expulsées de force des centres urbains et relogées dans des townships périphériques. Des quartiers entiers furent rasés (comme District Six au Cap) pour “purifier” l’espace urbain. Le droit au logement, à la propriété, au voisinagedevenait une prérogative raciale.

Mais c’est avec les Pass Laws que la mécanique atteint son apogée répressive. Chaque Noir devait porter sur lui un “pass book”, sorte de livret de contrôle précisant où il avait le droit de se trouver, à quelle heure, pour quel travail. L’absence de ce document valait arrestation immédiate. Des milliers de personnes furent ainsi emprisonnées chaque mois. La ville blanche devenait une forteresse : seuls les corps noirs utiles (domestiques, ouvriers, mineurs) y étaient tolérés, et sous surveillance constante.

À cette segmentation spatiale s’ajoutait une stratification juridique du travail. Certaines professions étaient interdites aux Noirs, notamment dans les secteurs qualifiés ou à responsabilité. Le “job reservation” réservait les postes les mieux rémunérés aux Blancs. La loi sur l’éducation bantu interdisait même à un Noir d’apprendre autre chose que ce qui était “utile à sa race”, selon les mots glaçants de Verwoerd. L’école devenait une fabrique de docilité.

Enfin, l’apartheid s’attaquait à l’intime : les lois contre les mariages mixtes (Prohibition of Mixed Marriages Act, 1949) et les relations sexuelles interraciales (Immorality Act) criminalisaient l’amour, la parentalité et la chair même. Aucune sphère (ni le lit, ni l’église, ni l’emploi) n’échappait à l’ordre racial.

La création des “homelands”, ou bantoustans, parachève cette logique. Présentée comme une forme d’autonomie ethnique, elle visait en réalité à dénationaliser les Noirs sud-africains, en leur attribuant une “nationalité” fictive correspondant à leur ethnie (Xhosa, Zoulou, Tswana…). Ils devenaient ainsi des “étrangers” en Afrique du Sud, confinés à des territoires sans ressources, sans pouvoir réel. Le bantoustanisme, loin d’émanciper, fragmentait et affaiblissait.

Ainsi, par un enchevêtrement de lois, de règlements et de systèmes de contrôle, l’apartheid se constitua en système juridique total, où l’identité définissait le destin, et où l’État s’arrogeait le droit de décider qui pouvait vivre, aimer, apprendre, ou simplement exister ; selon la couleur de sa peau.

Si l’apartheid se voulait ordre et séparation, il n’échappa jamais à ce qu’il redoutait le plus : l’instabilité. Pour maintenir l’édifice, il fallut une main de fer. Ainsi, l’État sud-africain mit en place un appareil sécuritaire tentaculaire, où la police, la justice, l’école et les médias formaient les piliers d’un régime obsédé par le contrôle, la peur et la fabrication du consentement.

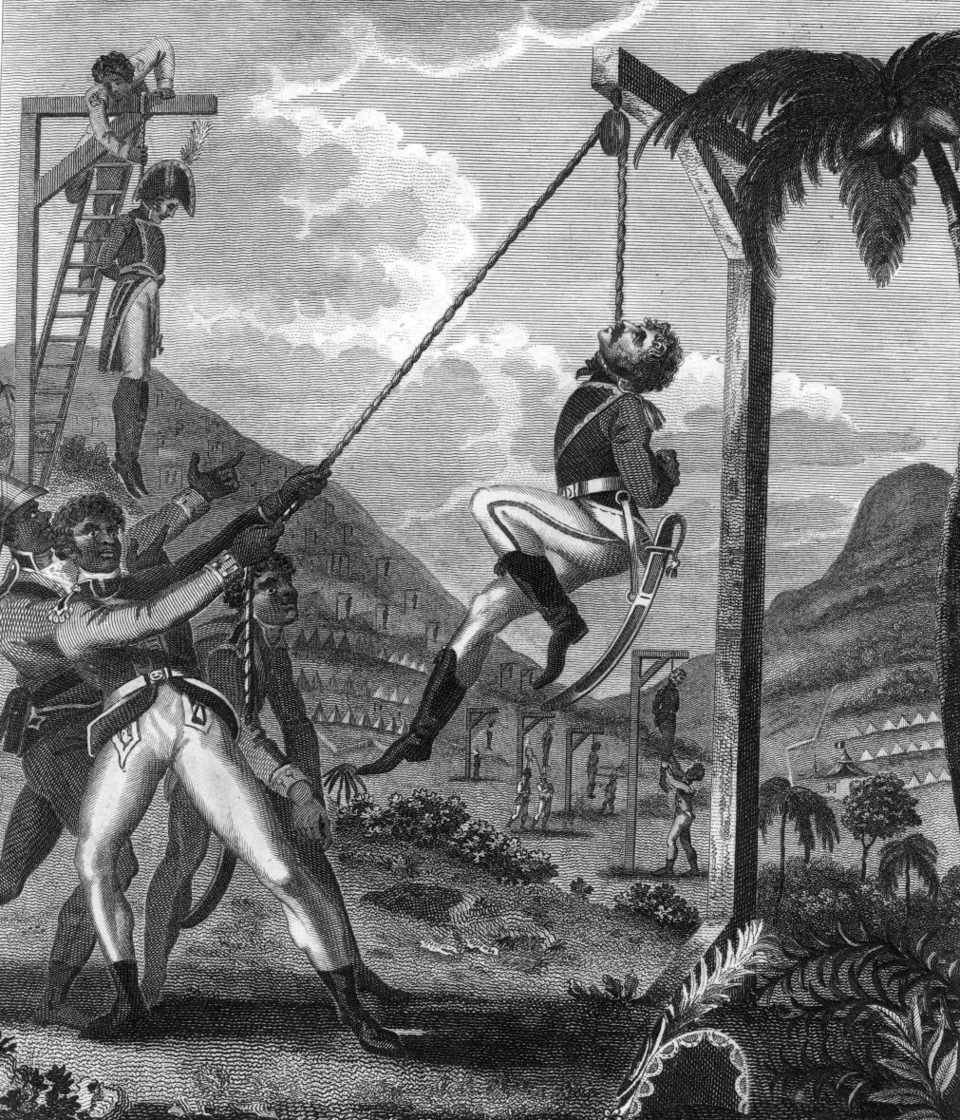

Au cœur de ce système répressif se trouvait la Security Branch, division spéciale de la police sud-africaine (SAP), qui traquait, surveillait, arrêtait et torturait les militants noirs. Encadrée par des lois d’exception comme le General Law Amendment Act (1963), cette police pouvait détenir sans jugement toute personne soupçonnée d’activités “subversives”. Les périodes de détention pouvaient être prolongées indéfiniment. C’est sous ce régime que des figures comme Steve Biko moururent en garde à vue, après des semaines de coups et d’isolement.

Les tribunaux d’exception, quant à eux, jugeaient les opposants politiques sans jury, sur la base d’aveux souvent extorqués sous la torture. Les procès, largement médiatisés, servaient à intimider la population noire. Le droit devenait une arme, non de justice, mais de terreur : mandats illimités, condamnations à mort, bannissements, surveillance électronique.

Mais la force ne suffisait pas. Il fallait aussi façonner les esprits. L’État mit donc en œuvre une propagande systémique, à travers un système éducatif et médiatique verrouillé. Dans les écoles blanches, les manuels d’histoire glorifiaient les pionniers boers, dépeignaient les Africains comme primitifs, paresseux ou violents. L’histoire nationale était réécrite pour légitimer la domination blanche : la colonisation devenait “civilisation”, l’apartheid, “ordre naturel”. À la radio et à la télévision, contrôlées par la South African Broadcasting Corporation (SABC), les informations étaient filtrées, les mots choisis : pas de “révoltes”, mais des “troubles”, pas de “libérateurs”, mais des “terroristes”.

Cette propagande s’accompagnait d’une stratégie de division raciale, reposant sur la guerre de l’information. Le régime infiltrait les mouvements noirs, finançait des contre-organisations, attisait les tensions ethniques entre Xhosas et Zoulous, entre militants de l’ANC et du PAC. La Bureau of State Security (BOSS), équivalent local de la CIA, menait des campagnes de désinformation, y compris à l’étranger, pour diaboliser les leaders de l’ANC et présenter l’apartheid comme un “moindre mal” face au communisme. À travers cette guerre souterraine, le régime cherchait à délégitimer l’opposition et à s’imposer comme le dernier rempart contre le chaos.

Ce dispositif, digne d’un État totalitaire, permit à l’apartheid de durer. Mais il produisit aussi ses fissures : en cherchant à tout contrôler, le pouvoir s’aveugla. Il créa une jeunesse noire radicalisée, une résistance souterraine plus déterminée, et une opinion mondiale de plus en plus indignée. En tentant de fabriquer un monde clos, l’apartheid ne fit que précipiter son isolement. Car aucune propagande, fût-elle savante, ne peut éternellement masquer l’évidence de l’injustice.

Résistances noires (des pétitions à la lutte armée)

Toute oppression systémique finit par produire sa propre antithèse. L’apartheid, dans sa prétention à figer les hiérarchies raciales, engendra une résistance noire protéiforme, d’abord légale, puis clandestine, enfin insurrectionnelle. Ce n’est pas un mouvement unique qui s’est levé, mais une mosaïque de courants, de figures, de générations qui, chacune à leur manière, refusèrent la domination blanche. L’histoire officielle a souvent mis en avant l’ANC et Mandela. Mais la réalité est bien plus dense, plus conflictuelle, et plus radicale.

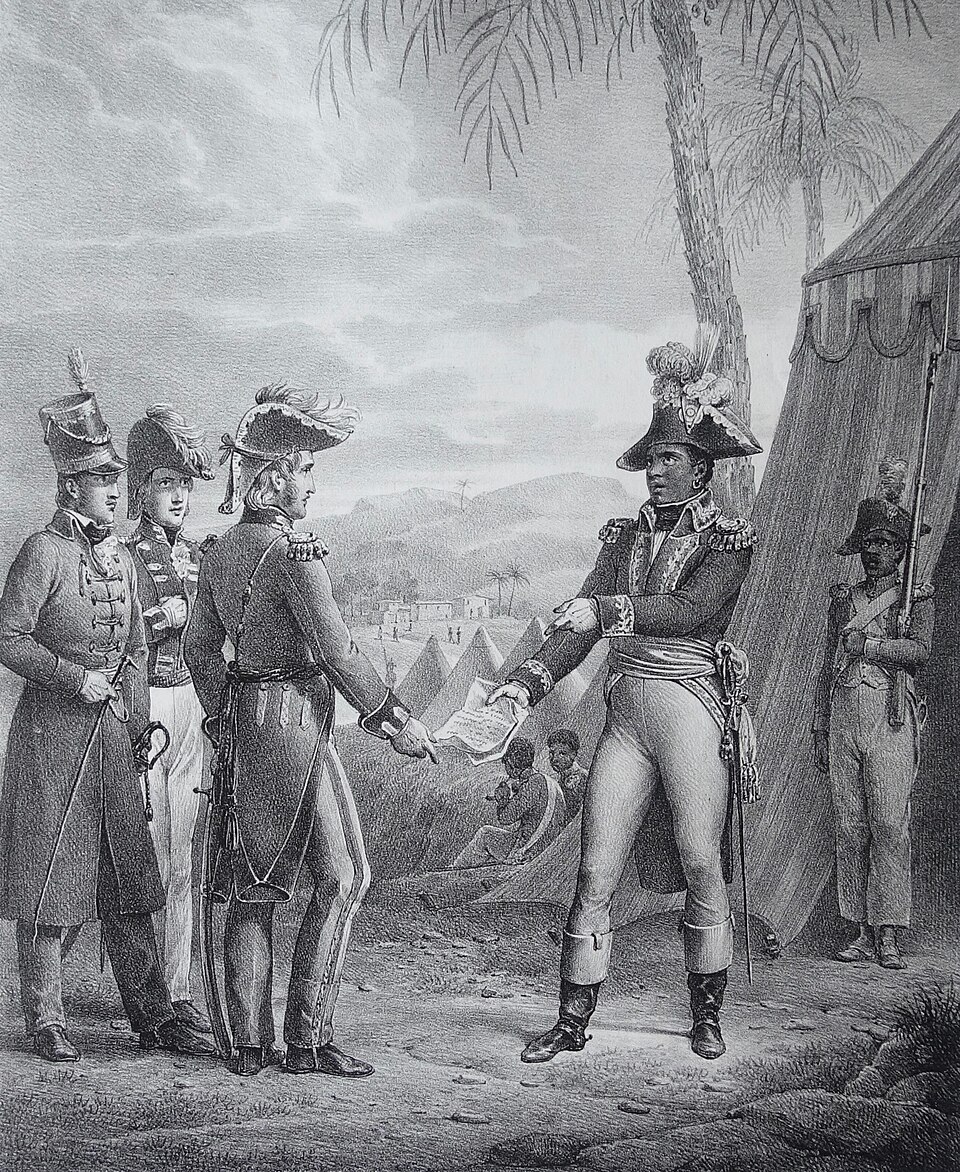

Dès les années 1910, l’African National Congress (ANC) milite pour les droits des Noirs au sein du cadre juridique sud-africain. Inspiré par le modèle libéral britannique, il mise sur les pétitions, les représentations, les plaidoyers. Mais cette stratégie s’essouffle face à l’endurcissement du régime. En 1944, une nouvelle génération (Mandela, Tambo, Sisulu) fonde la Ligue de la jeunesse de l’ANC, qui réclame une ligne plus combative. Puis, en 1959, une scission donne naissance au Pan Africanist Congress (PAC), plus radical, plus panafricaniste, refusant toute forme de collaboration interraciale.

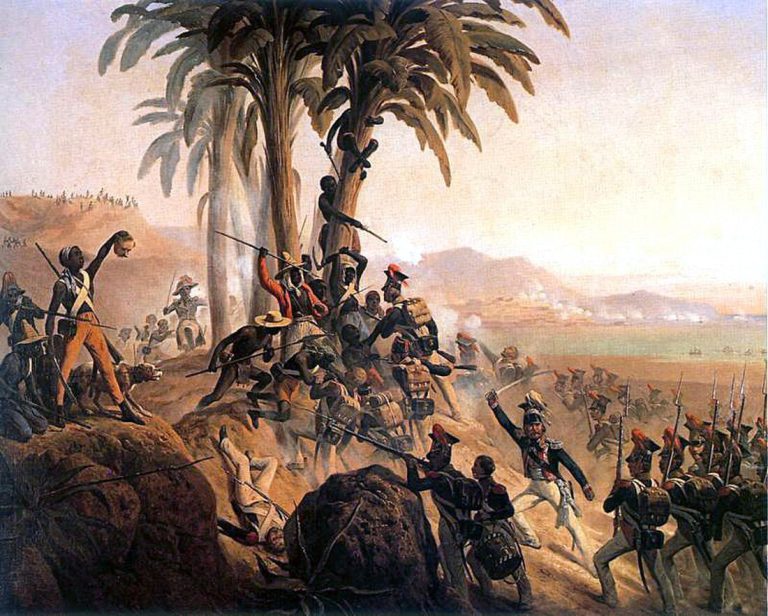

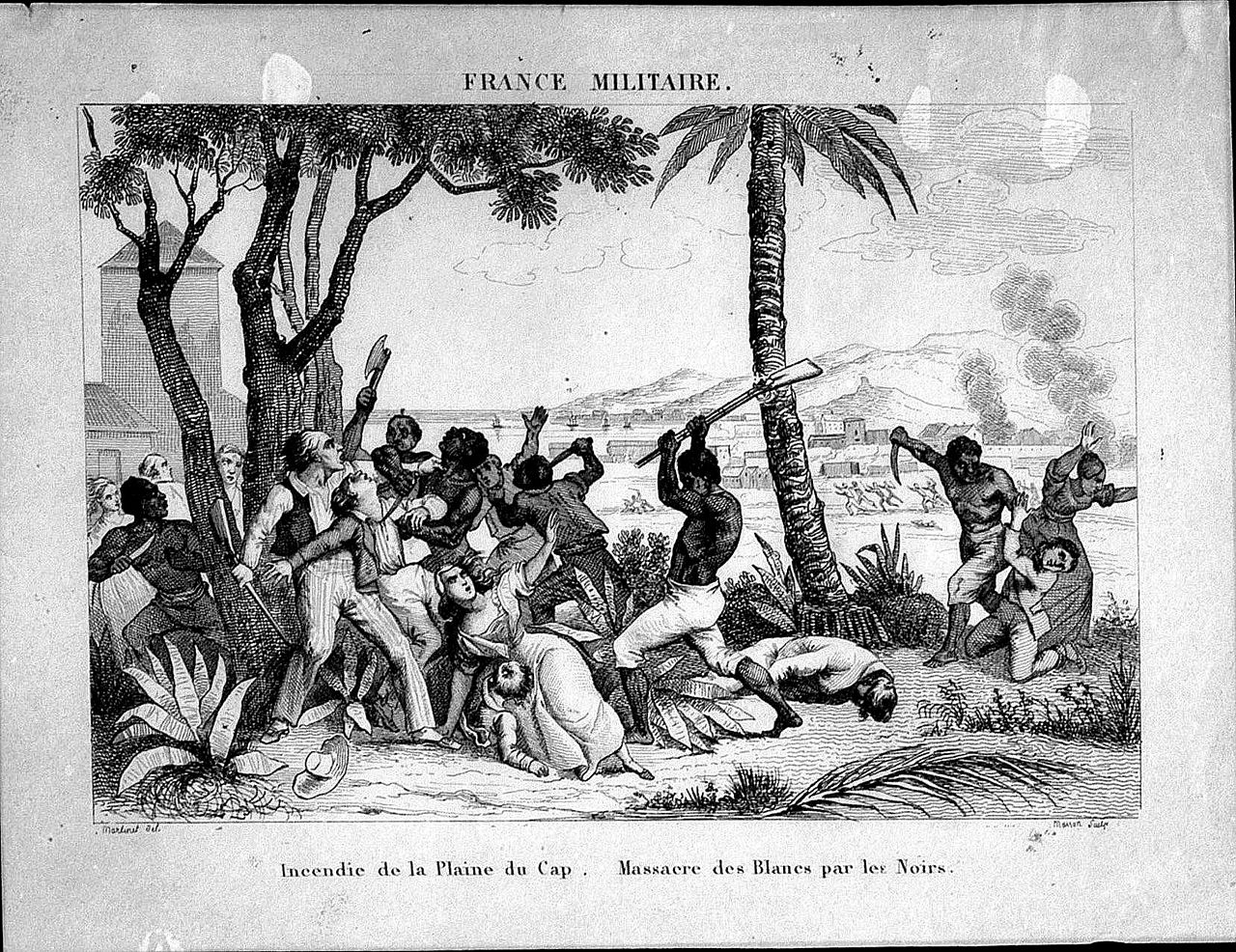

Le massacre de Sharpeville en 1960 marque un point de rupture. Ce jour-là, des manifestants pacifiques du PAC brûlent publiquement leurs pass books. La police tire dans la foule : 69 morts, tous noirs, beaucoup abattus dans le dos. La réaction de l’État est brutale : interdiction de l’ANC et du PAC, arrestations massives, censure. En réponse, les mouvements passent à la clandestinité. L’ANC fonde Umkhonto we Sizwe, sa branche armée, qui mène des sabotages ciblés. Le PAC crée le Poqo, plus violent encore. Le militantisme légal cède la place à la résistance organisée, au sabotage, à la formation militaire à l’étranger.

Mais c’est la révolte de Soweto, en 1976, qui électrise le pays. Le gouvernement impose l’afrikaans comme langue d’enseignement dans les écoles noires : la jeunesse explose. Des milliers de lycéens descendent dans les rues. Hector Pieterson, 13 ans, est abattu : la photo de son corps devient un symbole mondial. Ce soulèvement, spontané, marque l’entrée d’une nouvelle génération dans la lutte ; une génération qui n’a ni patience, ni illusion quant au dialogue avec le régime.

C’est dans ce contexte qu’émerge le Black Consciousness Movement (BCM), fondé par Steve Biko, figure charismatique qui prône une émancipation mentale des Noirs, avant toute réforme politique. Pour Biko, les Noirs doivent d’abord se libérer du complexe d’infériorité imposé par le colonisateur, retrouver leur dignité, leur culture, leur parole. Le BCM refuse la tutelle blanche, y compris progressiste. Il pose les bases d’une révolution culturelle africaine. Biko sera assassiné en détention en 1977 ; mais son héritage survivra dans les townships, les chants, les consciences.

Ainsi, de la plume à la pierre, du sabotage à la pensée, la résistance noire à l’apartheid fut tout sauf unifiée, mais toujours vivante. C’est elle qui, loin des salons diplomatiques, a tenu tête à la machine raciale. Une résistance portée non par des figures mythiques seules, mais par des milliers d’anonymes, de lycéens, de mères, d’ouvriers, qui ont fait de la révolte une culture, et de la lutte, un devoir historique.

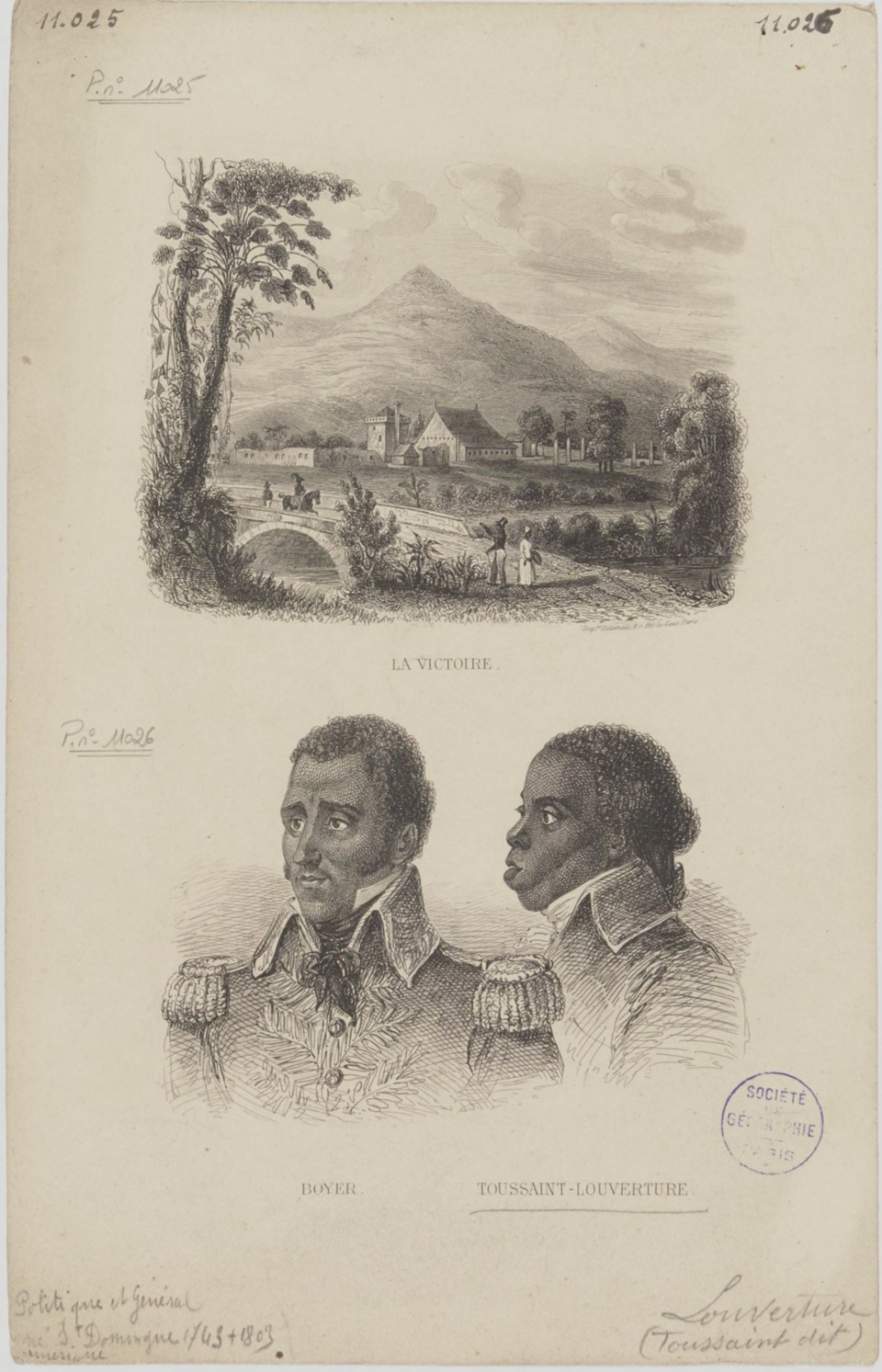

Dans le théâtre planétaire de la guerre froide, l’Afrique du Sud devint un terrain de confrontation idéologique, où la lutte contre l’apartheid ne pouvait se penser sans prendre en compte les dynamiques internationales. Isolée sur le plan intérieur mais portée par un réseau de soutiens panafricains et socialistes, la résistance sud-africaine (en particulier l’ANC) trouva ses relais non seulement dans les townships de Soweto, mais aussi dans les maquis angolais, les casernes algériennes et les couloirs diplomatiques moscovites.

Dès les années 1960, les régimes africains issus des indépendances devinrent les bases arrière de la lutte anti-apartheid. Ce furent les Frontline States (Tanzanie, Zambie, Mozambique, Angola) qui, au péril de leur propre sécurité, offrirent refuge aux combattants sud-africains. En Tanzanie, Julius Nyerere mit à disposition des camps d’entraînement ; en Zambie, Lusaka devint la capitale de l’ANC en exil. Après 1975, l’Angola post-colonial, sous la houlette du MPLA marxiste, accueillit les cadres militaires de l’ANC et permit à Umkhonto we Sizwe d’établir ses premières bases opérationnelles.

L’Algérie, dès son indépendance en 1962, joua un rôle fondamental. Formés par les anciens du FLN, les cadres de l’ANC y reçurent une éducation militaire, idéologique et diplomatique. Mandela lui-même y trouva inspiration et méthode, y voyant la preuve que la lutte armée, bien menée, pouvait abattre un régime colonial soutenu par l’Occident.

Car, dans cette guerre globale, l’ANC et le SACP (Parti communiste sud-africain) choisirent résolument le camp socialiste. Financés par l’URSS, entraînés par les Cubains, soutenus par les réseaux de la gauche mondiale, ils portaient un discours radical : la libération politique ne pouvait être dissociée de la lutte contre le capitalisme racial. L’alliance ANC–SACP, bien que niée publiquement pendant longtemps, était une réalité structurelle, idéologique et opérationnelle. Elle permit à l’ANC d’avoir une logistique de guerre, une presse à l’étranger, une légitimité révolutionnaire dans les forums du tiers-monde.

En revanche, les États-Unis et le Royaume-Uni refusèrent pendant des décennies de reconnaître cette lutte. L’ANC y était vu comme un mouvement communiste dangereux, un pion de Moscou susceptible de basculer l’Afrique australe dans le giron soviétique. Jusqu’au milieu des années 1980, Mandela fut considéré comme terroriste, et l’ANC fut classée organisation subversive. Ronald Reagan et Margaret Thatcher préférèrent soutenir le régime sud-africain comme allié “stable” face aux guérillas pro-marxistes dans la région. Ce n’est qu’avec la pression des mouvements civiques (universités, syndicats, musiciens, Églises) que les opinions publiques de ces pays imposèrent un virage progressif.

Ainsi, la lutte contre l’apartheid fut une guerre par procuration, inscrite dans la logique des blocs. Mais l’ANC sut naviguer dans ce monde fracturé, tirer profit des alliances tactiques, et transformer un combat local en enjeu mondial. Elle fit de la politique étrangère une arme, de la géographie africaine un abri, et de l’idéologie une force de coalition. Ce fut l’une des clés de sa survie et, finalement, de sa victoire.

L’apartheid en crise (insurrection intérieure et isolement extérieur)

À partir des années 1980, l’apartheid commence à vaciller, non sous les coups d’un ennemi extérieur, mais sous l’effet d’une insurrection intérieure diffuse, continue, irrépressible. C’est dans les marges urbaines, les églises, les mines et les écoles que la colère gronde. L’Afrique du Sud entre dans une décennie de feu, marquée par une mobilisation populaire sans précédent. Le pays devient ingouvernable par le bas, tandis que le sommet du pouvoir, embourbé dans ses certitudes, s’acharne à préserver un ordre qui se délite.

Les townships, ces cités noires reléguées loin des centres blancs, deviennent les foyers de la révolte. Les émeutes se succèdent : incendies, grèves, affrontements avec la police. Les comités locaux de défense (Civics) s’organisent en autogestion. À chaque enterrement d’un militant, un cortège de résistance. La jeunesse des années Soweto ne veut plus négocier ; elle veut faire tomber le régime. Le slogan “Amandla! Awethu!” (Le pouvoir est à nous) devient cri de ralliement.

Mais cette insurrection ne vient pas seule. Elle s’ancre aussi dans les églises, qui deviennent des lieux de refuge et de dénonciation. Des figures comme Desmond Tutu, archevêque anglican, utilisent la chaire pour appeler à la désobéissance civile. Contrairement à l’ANC en exil, les religieux sur le terrain offrent une légitimité morale et un relais de masse à la lutte.

C’est dans cette dynamique que naît, en 1983, l’United Democratic Front (UDF), vaste coalition de syndicats, d’associations, d’organisations religieuses, de militants de terrain. Bien que non officiellement liée à l’ANC, l’UDF en partage la ligne politique. Elle devient la voix intérieure de la révolte, coordonnant les boycotts scolaires, les campagnes anti-loyers, les marches interdites. Elle fédère les multiples fronts de la résistance (économique, spirituelle, sociale) en un seul souffle.

Les syndicats noirs, notamment le COSATU, prennent eux aussi une part active. En paralysant les grandes industries minières et textiles, ils frappent l’économie du régime au cœur. Le patronat blanc, jusqu’alors complice, commence à douter. Les investisseurs fuient, les pertes s’accumulent. L’apartheid devient économiquement coûteux.

Face à cette “révolution permanente”, le régime réagit avec férocité : lois martiales, couvre-feux, exécutions extrajudiciaires, détentions de masse. Mais il ne parvient plus à mater une population qui n’a plus peur. Le langage de l’ordre ne convainc plus ; le mensonge du “développement séparé” est éventré. L’État sud-africain est confronté à une évidence : il peut tuer des leaders, il ne peut tuer un peuple entier.

Ce soulèvement intérieur, organique, incontrôlable, marque un tournant décisif. Il ne s’agit plus de réformes, ni même de résistances sectorielles, mais d’un changement de régime en gestation. L’apartheid, désormais, ne tient plus que par sa police ; et encore. La rue appartient à ceux qu’il croyait muselés. L’insurrection est devenue le quotidien. Et pour Pretoria, le compte à rebours est enclenché.

L’apartheid, en plus d’être acculé par l’insurrection intérieure, subit à partir des années 1980 une guerre d’image mondiale, un siège diplomatique doublé d’un embargo progressif et multiforme, où la morale, l’économie et la culture deviennent les armes d’un affrontement global. L’Afrique du Sud de Pretoria, naguère perçue comme un bastion “civilisé” aux marges du continent noir, devient une paria planétaire, dénoncée par les chancelleries, les stades et les scènes musicales.

Le régime tente d’abord de résister, arguant de sa lutte contre le communisme et du droit des peuples à “préserver leur identité”. Mais cette rhétorique ne convainc plus. Dès 1962, les Nations Unies adoptent un premier embargo sur les armes, suivi de sanctions économiques partielles dans les années 1970. Ce n’est toutefois qu’après le massacre de Soweto en 1976, et surtout dans les années 1980, que la pression internationale s’intensifie réellement.

Les États africains, les pays nordiques, les mouvements de la diaspora et certaines églises protestantes mènent la charge. L’Organisation de l’unité africaine (OUA) isole Pretoria sur le continent. Des campagnes massives de désinvestissement sont lancées, notamment sur les campus universitaires américains, où des étudiants forcent leurs institutions à retirer leurs capitaux des entreprises opérant en Afrique du Sud. Ces actions ciblées créent un précédent : l’économie devient un levier de justice.

Dans le domaine sportif, la ségrégation sud-africaine provoque un rejet brutal. L’Afrique du Sud est exclue des Jeux olympiques dès 1964, suspendue de la FIFA, boycottée dans le rugby et le cricket. Les stades deviennent des lieux de résistance : chaque rencontre internationale annulée est une victoire symbolique pour les opprimés. Il s’agit de briser l’image de “normalité” que veut afficher le régime.

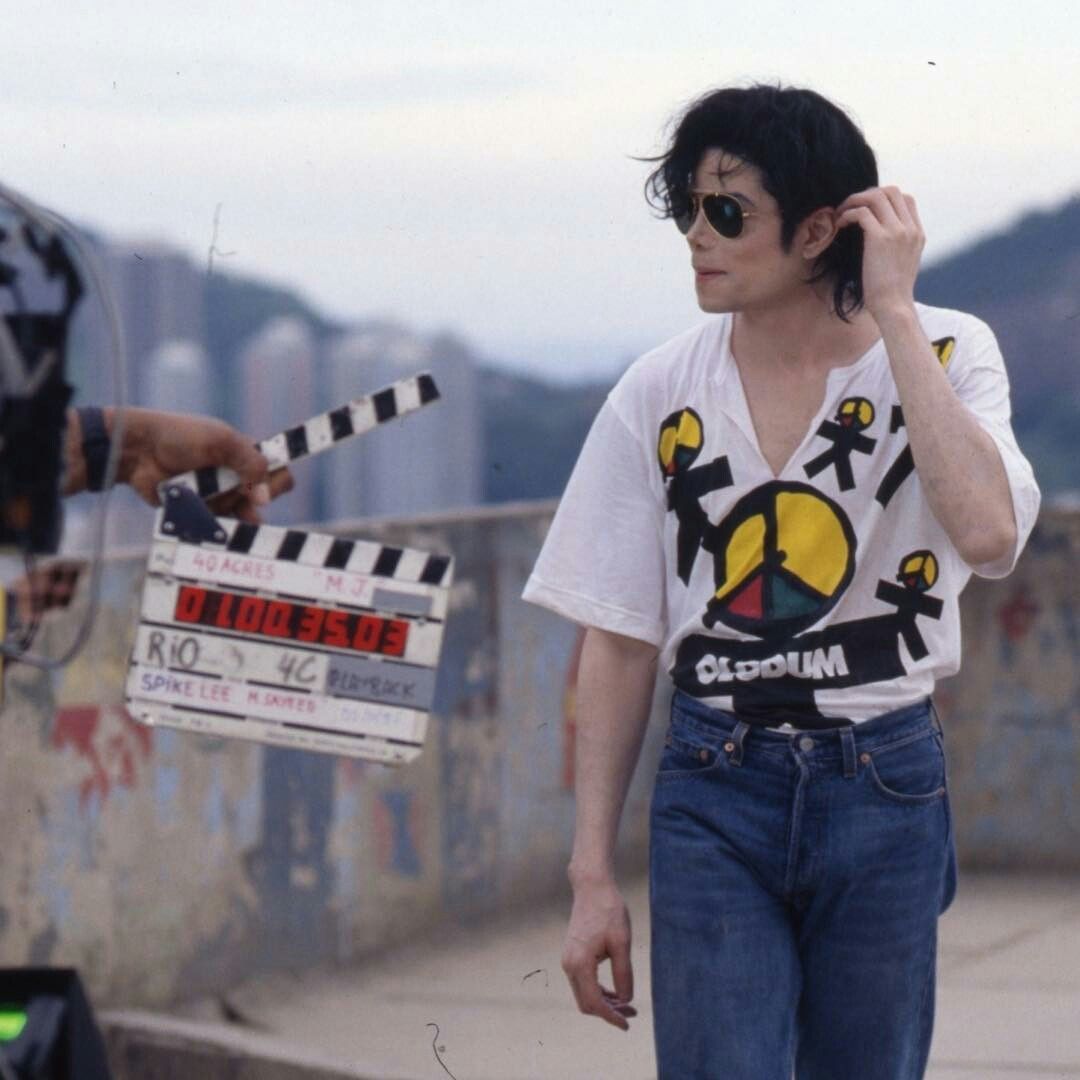

Le domaine culturel suit : de Miriam Makeba à Hugh Masekela, les artistes sud-africains exilés utilisent leur voix pour dénoncer l’apartheid, tandis qu’à l’étranger, des icônes comme Bob Marley, Stevie Wonder, Peter Gabriel ou Johnny Clegg chantent la résistance. Le concert de Wembley en 1988, diffusé dans plus de 60 pays, symbolise la bascule : Mandela, encore emprisonné, devient une icône mondiale. L’État blanc perd la bataille des images.

Les médias jouent un rôle crucial. Là où Pretoria tente de censurer, des journalistes sud-africains dissidents et des reporters étrangers relaient la violence des répressions. Les images de cadavres dans les rues de Soweto, les témoignages de mères éplorées, les discours d’évêques et d’exilés transforment l’apartheid en scandale moral planétaire. L’Afrique du Sud devient le nouvel épicentre du combat entre barbarie et droits humains.

Cette double pression (populaire à l’intérieur, diplomatique à l’extérieur) fissure le régime. Les milieux d’affaires sud-africains commencent à s’inquiéter : l’embargo freine les investissements, la croissance stagne, le rand s’effondre. L’État devient économiquement vulnérable. L’armée elle-même s’épuise dans ses guerres frontalières en Angola et en Namibie. Le mythe d’une forteresse blanche invincible s’effondre.

Ainsi, le combat contre l’apartheid ne fut pas gagné uniquement à Pretoria, mais aussi à Londres, Harlem, Stockholm, Alger, Kingston ; partout où l’indignation devint action, où la solidarité mondiale donna corps au mot justice. L’Afrique du Sud n’était plus une affaire interne : elle était le miroir du monde, et ce miroir disait trop clairement l’indécence du silence.

Fin de l’apartheid ou reconfiguration ? 1990–1994 (la transition piégée)

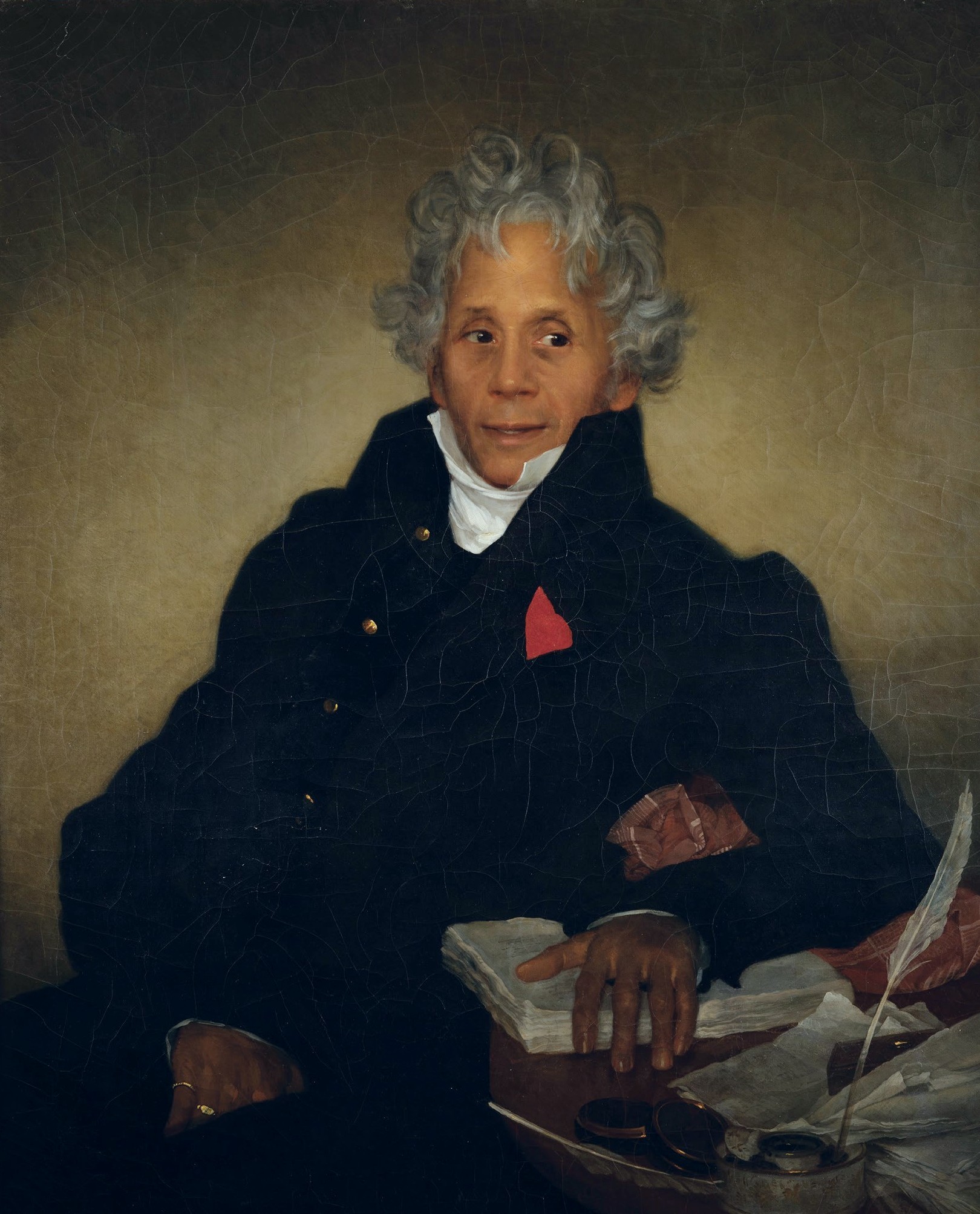

Le 11 février 1990, Nelson Mandela franchit les grilles de la prison de Victor Verster, le poing levé, sous les vivats d’une foule en larmes. Ce moment, immortalisé par les caméras du monde entier, fut présenté comme une victoire de la justice sur l’injustice, du pardon sur la haine. Pourtant, ce geste hautement symbolique n’était pas l’aboutissement d’un triomphe révolutionnaire, mais plutôt le début d’une transition hautement négociée, à la frontière floue entre compromis et capitulation partielle.

La libération de Mandela ne fut ni soudaine, ni unilatérale. Elle fut le fruit de plusieurs années de négociations secrètes, entamées dès le milieu des années 1980 entre le gouvernement blanc et le leader prisonnier. Ces pourparlers, menés dans la discrétion, mirent face à face deux élites que tout semblait opposer mais que la logique du réalisme rapprochait : F.W. de Klerk, dernier président blanc, lucide sur l’impasse du système ; Mandela, conscient que la guerre civile était un piège mortel pour le pays et son mouvement.

Le résultat fut un compromis constitutionnel complexe : l’apartheid serait démantelé formellement, les droits civils reconnus, le suffrage universel instauré. En contrepartie, la structure économique (foncière, financière, industrielle) resterait largement intacte. Aucune réforme agraire radicale, aucun renversement des monopoles blancs, aucun processus de redistribution massive ne fut intégré aux accords. Le pouvoir politique fut transféré, mais le capital resta aux mains de l’élite blanche, parfois alliée à une nouvelle bourgeoisie noire cooptée.

Cette transition, saluée par l’Occident comme un “miracle sud-africain”, laissa pourtant un goût amer dans les rangs des militants. Dans les townships, dans les rangs de l’Umkhonto we Sizwe, chez les jeunes formés au feu de l’insurrection, le ton était à la désillusion. Pour beaucoup, l’ANC avait cédé sans imposer de transformation réelle. L’échec du “socialisme africain” au profit d’un modèle néolibéral teinté de multiculturalisme était perçu comme une trahison des idéaux originels.

Mandela lui-même, bien que vénéré, devint une figure ambivalente. Artisan de la paix, certes, mais aussi gestionnaire d’une transition sans révolution, symbole d’un rêve politique capturé par les logiques du capital et de la diplomatie. L’ANC, devenu parti de gouvernement, entra dans une phase de normalisation, éloignée de ses racines révolutionnaires. Les cadres du mouvement passèrent des camps d’entraînement aux ministères, des discours marxistes aux compromis parlementaires.

En somme, la fin de l’apartheid n’eut rien d’un effondrement : ce fut une reconfiguration stratégique, où les anciens maîtres cédèrent l’apparence du pouvoir pour mieux préserver l’essentiel. L’Afrique du Sud entrait dans une nouvelle ère ; démocratique dans ses institutions, mais toujours profondément inégalitaire dans ses structures. Et si Mandela incarna la grandeur de ce passage, il porta aussi, malgré lui, les ambiguïtés d’un accord qui évita le chaos… au prix d’une justice différée.

Avec les élections du 27 avril 1994, l’Afrique du Sud devient officiellement une démocratie multiraciale. Pour la première fois, la majorité noire accède aux urnes, et Nelson Mandela devient président. L’image est forte, planétaire, presque biblique : un homme libéré des chaînes unit une nation fracturée. Mais derrière cette vitrine historique, la promesse de l’égalité se heurte rapidement à la permanence d’une domination économique blanche. L’apartheid politique est aboli ; l’apartheid économique, lui, se reconduit sous d’autres formes.

En 1994, 95 % des terres agricoles commerciales sont toujours entre les mains des Blancs. Vingt ans plus tard, ce pourcentage reste à peine entamé. Les grandes banques, les holdings miniers, les chaînes de distribution, les secteurs de l’assurance, de l’énergie et de la grande distribution restent dominés par les mêmes familles et conglomérats, parfois restructurés mais rarement dépossédés. Le pouvoir politique a changé de mains, mais les structures profondes de la richesse n’ont pas bougé.

Cette inertie n’est pas un oubli : elle est le produit des compromis négociés pendant la transition. La nouvelle Constitution garantit la propriété privée ; l’ANC, soucieux de rassurer les marchés, renonce à toute politique de nationalisation. Ainsi, les nouveaux gouvernants héritent d’un État affaibli, sans leviers pour une transformation structurelle rapide. Le choix du modèle économique néolibéral (pression du FMI, endettement, désindustrialisation partielle) produit un “changement sans transformation”.

Cette contradiction donne naissance à un phénomène nouveau : l’ascension d’une élite noire cooptée, promue par la politique de Black Economic Empowerment (BEE). Pensé comme un mécanisme de rattrapage, le BEE consiste à attribuer des parts d’entreprises, des contrats publics ou des postes de direction à des Noirs “qualifiés” ; souvent proches du pouvoir. Le résultat est la formation d’une bourgeoisie noire, visible dans les grandes villes, intégrée au capitalisme sud-africain, mais largement déconnectée des masses pauvres restées dans les townships et les zones rurales.

Pendant ce temps, les conditions de vie de la majorité stagnent ou se dégradent : chômage massif, criminalité chronique, effondrement de certains services publics, système de santé inégalitaire, crise du logement. La violence, désormais moins politique qu’économique, s’infiltre dans le quotidien. Les classes populaires vivent un “apartheid de fait” : elles sont libres, mais enfermées dans des ghettos sociaux, mal desservis, sans ascenseur économique. L’école reste inégalitaire, les universités sont inaccessibles pour beaucoup, et la jeunesse noire accumule colère et frustration.

La fracture raciale s’est donc transformée en fracture de classe, sans pour autant s’effacer. Une minorité noire prospère dans l’espace post-apartheid ; la majorité reste assignée à la marge. Ce modèle, célébré à l’international comme un exemple de “transition pacifique”, est en réalité une reproduction de l’ordre ancien sous des formes démocratiques.

Ce paradoxe est au cœur du malaise sud-africain contemporain : une révolution sans redistribution, une victoire politique sans justice sociale. L’apartheid fut vaincu, mais son ombre plane encore dans les structures, les mentalités, les écarts, les quartiers, les statistiques. Et la promesse de Mandela, celle d’une “nation arc-en-ciel”, vacille sous le poids de ces non-dits et de ces rendez-vous manqués.

Héritage empoisonné (l’apartheid aujourd’hui)

Trente ans après la chute officielle de l’apartheid, l’Afrique du Sud reste une société fracturée, où les cicatrices du passé ne sont pas des vestiges mais des structures encore actives. Loin d’avoir été effacé, l’apartheid s’est recomposé, souvent de manière plus insidieuse, dans les espaces, les inégalités économiques, et les imaginaires sociaux. Son héritage n’est pas seulement matériel : il est aussi symbolique, profondément ancré dans les rapports de pouvoir, dans les gestes du quotidien, dans la cartographie même du pays.

Sur le plan spatial, les grandes villes sud-africaines (Johannesburg, Le Cap, Durban) reproduisent fidèlement la topographie de l’apartheid. Les anciens townships sont toujours des enclaves noires surpeuplées, mal desservies, bordées de barrières naturelles ou artificielles. Les centres-villes, eux, restent majoritairement blancs ou “reconvertis” en espaces économiques où la présence noire est tolérée, mais rarement enracinée. Les classes moyennes noires, quand elles émergent, s’installent dans des zones périphériques ou dans des enclaves résidentielles, recréant une géographie post-apartheid où l’égalité de droit n’a pas gommé la ségrégation de fait.

Dans le domaine de l’éducation, la promesse de l’universalité a rapidement montré ses limites. Les écoles anciennement blanches, mieux financées, mieux équipées, restent largement inaccessibles aux enfants des classes populaires noires. Les universités de prestige accueillent une minorité issue de la nouvelle élite, tandis que la majorité affronte un système scolaire en crise : classes surchargées, infrastructures délabrées, enseignants sous-formés. La reproduction sociale est presque automatique : la couleur de peau reste, dans l’immense majorité des cas, un prédicteur de la trajectoire scolaire.

Le système de police, héritier direct des forces de sécurité de l’apartheid, continue de fonctionner dans une logique de suspicion raciale. Les violences policières contre les jeunes Noirs sont monnaie courante, comme en témoignent les bavures récurrentes dans les townships. La massacre de Marikana en 2012, où 34 mineurs grévistes furent abattus par la police, a rappelé au pays et au monde que la brutalité d’État n’avait pas disparu ; elle avait seulement changé de cibles et de légitimations.

Plus profondément encore, le racisme latent perdure dans les attitudes, les discours, les pratiques. Dans les médias, dans l’entreprise, dans les relations sociales, une hiérarchie implicite continue d’ordonner le monde sud-africain. Les grandes entreprises, même lorsqu’elles affichent la diversité, gardent des directions blanches. L’accès au crédit, au logement, à la propriété foncière reste inégal. Et le suprémacisme blanc, s’il ne s’affiche plus dans les lois, survit dans des réseaux discrets, des discours nostalgiques, et parfois même dans des milices privées repliées sur elles-mêmes.

Symboliquement, l’apartheid n’a jamais été entièrement condamné. Nombre de ses artisans sont morts sans procès, sans repentance. Des statues de figures controversées sont encore visibles. L’histoire enseignée dans les écoles reste parfois édulcorée. Le langage politique de l’après-Mandela, désireux de réconciliation, a souvent évité les mots justes : vol, domination, dépossession. Le passé n’est pas nié, mais il est neutralisé, vidé de son potentiel subversif.

Ainsi, l’Afrique du Sud post-apartheid n’est pas une société post-raciale : c’est une société où la race continue d’organiser l’espace, la richesse, la sécurité, la mémoire. L’apartheid n’a pas seulement été un régime : c’était une matrice. Et cette matrice, bien que renversée politiquement, continue de produire ses effets ; visibles, mesurables, vivants. L’héritage est là, non pas en ruines, mais en continuité.

La chute de l’apartheid n’a pas seulement ouvert un nouvel horizon politique ; elle a aussi ouvert une bataille mémorielle aux enjeux profonds. Comment se souvenir d’un régime aussi brutal sans basculer dans la revanche ? Comment faire justice sans procès de Nuremberg ? Et surtout : à qui revient le droit d’écrire l’histoire ? Ces questions n’ont jamais quitté l’Afrique du Sud post-1994, où la mémoire du passé oscille entre pardon officiel et oubli populaire, entre discours unificateur et revendications enfouies.

L’instrument central de cette stratégie mémorielle fut la Commission Vérité et Réconciliation (TRC), présidée par Desmond Tutu. Présentée comme un modèle mondial de justice transitionnelle, la TRC proposait un pacte moral : l’amnistie en échange de la vérité. Les bourreaux étaient invités à confesser leurs crimes, en public, pour bénéficier du pardon. Les victimes, elles, étaient appelées à témoigner de leurs souffrances, mais sans espoir de réparation judiciaire. Cette démarche permit une catharsis nationale, certes, mais au prix d’un effacement partiel de la justice. Beaucoup de responsables de l’apartheid échappèrent ainsi à toute sanction. Aucun système de réparation structurelle ne fut mis en œuvre.

Dans les classes populaires noires, cet accord résonna parfois comme un aveu de faiblesse, voire une forme de capitulation morale. La mémoire populaire, transmise dans les familles, dans les chansons, dans les luttes sociales, conserva un autre récit : celui d’un combat inachevé, d’une douleur non reconnue, d’un vol historique toujours actif. Car au-delà des violences physiques, c’est la spoliation économique, foncière et symbolique qui persiste comme source de frustration. D’où les revendications actuelles autour de la réforme agraire, des réparations, et d’une justice économique longtemps différée.

Des mouvements contemporains, comme les Fallist Movements (Rhodes Must Fall, Fees Must Fall), expriment cette tension. Ils critiquent la continuité des élites, l’absence de transformation universitaire, la domination culturelle blanche. Pour ces jeunes générations, l’histoire ne peut être apaisée tant que la terre n’est pas rendue, tant que l’économie reste coloniale dans sa structure, tant que les figures de l’apartheid ne sont pas symboliquement déboulonnées.

Face à ce blocage mémoriel, une relecture panafricaine de l’histoire sud-africaine émerge. Elle replace l’apartheid dans le temps long de la colonisation, l’inscrit dans une histoire continentale de dépossession, d’extraction, de violence raciale. Cette approche, défendue par des penseurs comme Achille Mbembe ou Molefi Asante, ne se contente pas d’analyser l’apartheid comme un cas sud-africain : elle y voit une forme radicalisée de la modernité coloniale, un miroir tendu à toutes les sociétés postcoloniales.

Dans cette perspective, le pardon officiel ne suffit pas. Il faut réenraciner l’histoire dans les luttes africaines, retrouver la mémoire des résistances populaires, des martyrs anonymes, des pays alliés. Il faut sortir du récit de la “transition exemplaire” pour assumer la conflictualité historique, les échecs, les trahisons, mais aussi les potentialités non réalisées. C’est à ce prix seulement que la mémoire cessera d’être un terrain de tension pour devenir un levier de transformation.

L’Afrique du Sud ne souffre pas d’amnésie : elle souffre d’un trop-plein de mémoire non digérée, d’un passé trop vite pacifié, pas assez interrogé. Le véritable défi n’est pas de tourner la page, mais de la relire ; à voix haute, à plusieurs, et avec lucidité.

L’histoire de l’apartheid sud-africain ne se résume ni à un excès de brutalité, ni à un simple “accident” de l’histoire coloniale. C’est le produit d’un long processus de domination raciale, économiquement structuré, culturellement justifié, politiquement rationalisé. Ce régime, loin d’être un simple épiphénomène du XXe siècle, prolonge les logiques de spoliation, de classification et de hiérarchisation mises en place dès l’arrivée des colons européens. Loin d’avoir disparu en 1994, ses fondations (foncières, économiques, symboliques) perdurent sous des formes renouvelées, plus discrètes mais non moins violentes.

La transition post-apartheid, souvent vantée comme un “miracle démocratique”, repose en réalité sur une série de compromis historiques où l’essentiel (la redistribution des richesses, la refonte du système éducatif, la justice foncière) fut reporté, voire évacué. Ce silence historique sur les injustices structurelles a permis l’émergence d’une élite noire cooptée, mais n’a pas changé la condition des masses restées à la marge. La démocratie sud-africaine repose aujourd’hui sur une tension permanente entre promesse égalitaire et réalité ségrégative, entre mémoire sanctifiée et oubli populaire.

Comprendre l’apartheid aujourd’hui, c’est refuser la mythification de la réconciliation sans transformation. C’est nommer les continuités, interroger les héritages, remettre en cause les récits dominants. C’est, surtout, reconnaître que la décolonisation réelle (celle des terres, des esprits et des structures) reste une tâche inachevée. Et que le combat pour une Afrique du Sud véritablement libre, enracinée, équitable, ne fait que commencer.

Sources

- Mandela, N. (1995). Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela. Little, Brown and Company.

- Dubow, S. (2014). Apartheid, 1948–1994. Oxford University Press.

- Beinart, W. (2001). Twentieth-Century South Africa. Oxford University Press.

- Lodge, T. (1983). Black Politics in South Africa since 1945. Longman.

- Posel, D. (1991). The Making of Apartheid, 1948–1961: Conflict and Compromise. Clarendon Press.

- Terreblanche, S. (2002). A History of Inequality in South Africa, 1652–2002. University of Natal Press.

- Mamdani, M. (1996). Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton University Press.

- Biko, S. (1978). I Write What I Like. Heinemann.

- Mbembe, A. (2001). On the Postcolony. University of California Press.

- South African Truth and Reconciliation Commission. (1998). Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report. Macmillan.

- United Nations General Assembly. (1962). Resolution 1761 (XVII) on the Policies of Apartheid of the Government of the Republic of South Africa.

- African National Congress. (1989). Statement to the Truth and Reconciliation Commission.

- South African Government. (1996). The Constitution of the Republic of South Africa.

- Statistics South Africa. (2023). Labour Market Dynamics in South Africa.

- Human Rights Watch. (1991). The Killings in South Africa: The Role of the Security Forces and the Response of the State.

- South African History Online (www.sahistory.org.za)

- Aluka Digital Library – Struggles for Freedom in Southern Africa Collection (www.aluka.org)

- JSTOR Academic Database – articles sur l’ANC, TRC, apartheid économique.

- Archives du SACP (South African Communist Party)

- UCT Libraries Special Collections – ANC Papers and Robben Island Archives