Tandis que Christophe Colomb cherchait une nouvelle route maritime en 1492, l’Afrique connaissait un âge d’or scientifique, culturel et politique oublié des récits dominants.

Pendant que Colomb cherchait l’Amérique, l’Afrique écrivait l’Histoire

L’année 1492 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Occident.

La découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb1, sous l’égide des Rois Catholiques d’Espagne, scelle le début de l’expansion maritime européenne, prélude à des siècles de conquêtes coloniales. Dans l’imaginaire européen, cet événement inaugure une ère de « grandeur » et de « civilisation » occidentale face à des continents perçus comme vierges, sous-développés ou en marge de l’histoire.

Dans cette vision téléologique, l’Afrique est reléguée à une position silencieuse, souvent dépeinte comme un espace figé, sans véritable dynamique historique propre. Cette représentation, construite et entretenue par les récits coloniaux et eurocentristes, ignore cependant une réalité complexe : en 1492, l’Afrique était un continent vivant, multiple, traversé par des dynamiques politiques, économiques, culturelles et spirituelles puissantes.

De Gao à Fès, de Kilwa à Lalibela, des royaumes puissants et des sociétés urbaines florissantes animaient le continent, échangeant avec l’Asie, le Moyen-Orient, voire indirectement avec l’Europe, bien avant que les caravelles de Colomb n’ouvrent de nouvelles routes maritimes.

Cet article propose de rompre avec les narrations simplistes, en restituant, à partir des recherches historiques les plus récentes, l’épaisseur humaine, politique et culturelle de l’Afrique au seuil de l’époque moderne.

Il s’agit non seulement de rétablir une vérité factuelle, mais aussi de réinscrire l’Afrique dans le mouvement global des civilisations à la fin du XVe siècle.

I. Des empires puissants et structurés

1. L’Empire Songhaï : l’apogée d’une Afrique savante et conquérante

Au tournant du XVe siècle, l’Empire Songhaï2 atteint son zénith, dominant l’essentiel de l’Afrique de l’Ouest sahélienne.

Issu d’une antique tradition commerciale et militaire du fleuve Niger, le Songhaï hérite partiellement de la grandeur de ses prédécesseurs (l’Empire Wagadou et surtout celui du Mali) tout en imposant sa propre marque historique.

Sous le règne énergique de Sonni Ali Ber (1464-1492)3, l’empire connaît une expansion militaire fulgurante :

- Les cités marchandes de Djenné (conquise après un siège de sept ans) et Tombouctou (prise en 1468) tombent sous son autorité.

- Le contrôle des routes transsahariennes, vitales pour le commerce du sel, de l’or, de l’ivoire et des esclaves, assure à Songhaï une prospérité économique exceptionnelle.

Gao, la capitale, devient un centre politique et commercial majeur. Ses marchés regorgent de produits venus d’Afrique centrale, du Maghreb et même du Moyen-Orient. Gao est aussi une ville cosmopolite, abritant des marchands arabes, berbères, juifs et africains.

Tombouctou, quant à elle, s’affirme comme l’un des grands foyers intellectuels du monde islamique :

- La mosquée de Sankoré et d’autres madrasas attirent des étudiants de tout l’empire, de l’Égypte, et même d’Espagne musulmane.

- Les manuscrits de Tombouctou, portant sur des disciplines variées (théologie, astronomie, médecine, mathématiques) témoignent d’une culture savante brillante, connectée au reste du monde islamique.

Le système administratif du Songhaï, perfectionné par Askia Mohamed après 14934, est remarquablement avancé pour l’époque :

- Le territoire est divisé en provinces confiées à des gouverneurs, les fari5, souvent choisis parmi la noblesse locale ou la famille impériale.

- L’armée, organisée en corps spécialisés (cavalerie, infanterie, marins fluviaux sur le Niger), garantit la sécurité intérieure et protège les convois commerciaux.

- La fiscalité est rationalisée pour soutenir l’État central tout en respectant les structures locales.

Contrairement à une image simpliste d’un empire guerrier uniquement tourné vers l’expansion, le Songhaï apparaît aussi comme un laboratoire politique, où la centralisation du pouvoir coexiste avec des formes d’autonomie régionales.

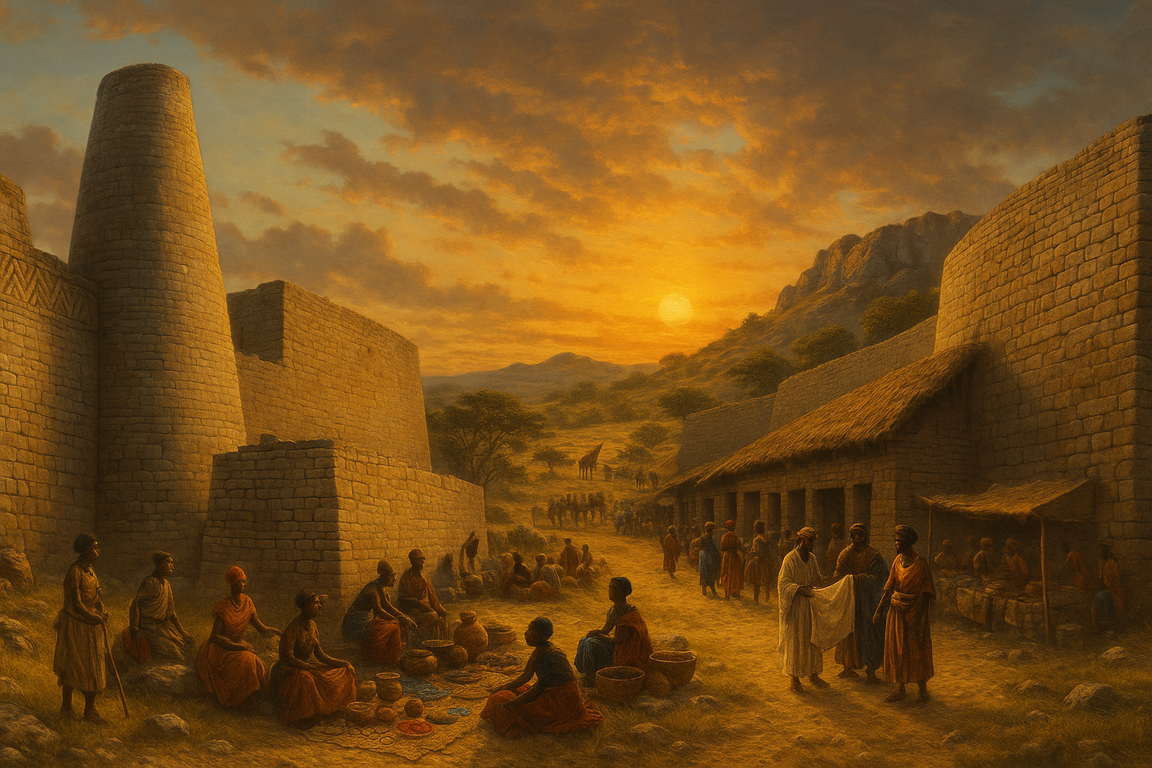

2. Le Grand Zimbabwe : un géant architectural et commercial

Tandis que l’Empire Songhaï rayonnait sur le Sahel, au sud du continent africain, un autre centre de pouvoir fascinant atteignait son apogée : le Grand Zimbabwe6.

Situé dans l’actuel Zimbabwe, ce complexe monumental témoigne d’une civilisation raffinée qui a su développer, entre le XIᵉ et le XVe siècle, une culture urbaine et commerciale d’une rare sophistication.

Le Grand Zimbabwe n’est pas une cité isolée, mais le cœur d’un vaste réseau d’échanges reliant :

- Les mines d’or de l’intérieur africain,

- Les cités marchandes de la côte swahilie,

- Les marchés du Moyen-Orient et de l’Asie, notamment par l’intermédiaire de Kilwa.

Sur le plan architectural, le site impressionne par ses constructions de pierre sèche (sans mortier), d’une précision et d’une complexité remarquables :

- Le Grand Enclos, enceinte elliptique de 250 mètres de circonférence, abrite des tours coniques et des passages labyrinthiques.

- Le Complexe de la Colline évoque des fonctions politiques et rituelles, probablement associées à la royauté et à la gestion du pouvoir spirituel.

Contrairement à l’idée reçue d’une Afrique dépourvue de savoir architectural, les bâtisseurs du Grand Zimbabwe démontrent :

- Une maîtrise avancée des matériaux locaux (granite),

- Une connaissance fine des techniques de stabilité,

- Une capacité à organiser le travail collectif sur de longues périodes.

Sur le plan économique, les archéologues ont retrouvé dans les ruines du Grand Zimbabwe :

- Des fragments de céramiques chinoises,

- Des perles de verre d’origine persane,

- Des objets en or destinés au commerce international.

Ces découvertes confirment que le Grand Zimbabwe était intégré dans les réseaux mondiaux de l’époque, bien avant l’arrivée européenne sur les côtes africaines.

Enfin, l’organisation politique du Grand Zimbabwe semble avoir reposé sur un système monarchique sacralisé, où le roi (mambo) cumulait pouvoir religieux et autorité temporelle, tout en s’appuyant sur des chefs régionaux liés par des alliances matrimoniales et commerciales.

Le déclin progressif du Grand Zimbabwe, amorcé au XVe siècle, reste partiellement énigmatique :

- Une pression climatique croissante (sécheresse),

- L’épuisement des ressources minières,

- Ou la montée d’autres centres commerciaux plus à l’est, tels que Mutapa, pourraient avoir contribué à son abandon.

3. Les cités-États Swahili : portes de l’Afrique de l’Est sur l’océan Indien

Sur les rivages orientaux de l’Afrique, du sud de la Somalie jusqu’au Mozambique actuel, les cités-États swahilies connaissaient au XVe siècle un âge d’or.

Cette mosaïque urbaine, regroupant des villes telles que Kilwa, Mombasa, Sofala, Malindi ou Zanzibar, constituait une civilisation maritime prospère, à la croisée des mondes africain, arabe, persan et indien.

Le commerce transocéanique est au cœur de cette prospérité. Les navires à voiles latines (dhows) sillonnent l’océan Indien, suivant les vents de mousson pour échanger :

- Or du Zimbabwe,

- Ivoire et corne de rhinocéros,

- Bois précieux,

- Épices, tissus, porcelaines et perles venant d’Inde, d’Arabie et même de Chine.

Kilwa Kisiwani, notamment, s’impose comme un des ports les plus riches de son temps. Ibn Battûta, célèbre voyageur marocain du XIVᵉ siècle, décrit Kilwa comme « l’une des plus belles villes du monde ».

La ville frappe par son urbanisme sophistiqué :

- Palais en pierre de corail,

- Mosquées à dômes,

- Maisons à plusieurs étages aux portes finement sculptées.

La culture swahilie, résultant de siècles d’interactions multiculturelles, est caractérisée par :

- L’usage d’une langue bantoue enrichie de nombreux termes arabes : le Kiswahili7.

- La prédominance de l’islam comme ciment religieux et culturel.

- Une élite marchande cosmopolite, arborant vêtements, pratiques commerciales et codes sociaux inspirés des modèles arabes et persans.

Sur le plan politique, les cités-États swahilies fonctionnent selon un modèle oligarchique ou monarchique souple :

- Chaque cité est gouvernée par un roi (sultan) assisté de conseils de notables marchands.

- L’autonomie est la règle : malgré des alliances ponctuelles, il n’existe pas d’unité politique durable entre ces cités.

Le dynamisme des cités swahilies allait toutefois être bientôt menacé par l’arrivée progressive des Européens sur les routes de l’océan Indien.

Les premières expéditions portugaises, à partir de 1498 sous Vasco de Gama, allaient chercher à contrôler par la force ces ports prospères, amorçant ainsi un cycle de conflits et de déclin pour ces sociétés jadis autonomes.

II. Savoirs, arts et spiritualités

1. L’Afrique des manuscrits : le savoir codifié

L’image d’une Afrique médiévale exclusivement orale est encore largement répandue dans les imaginaires occidentaux. Pourtant, les découvertes archéologiques, les traditions locales et les sources arabes médiévales montrent qu’une culture de l’écriture avait fleuri dans plusieurs régions d’Afrique, en particulier dans le Sahel et le long des routes transsahariennes.

Tombouctou, au XVe siècle, en est l’un des épicentres les plus éclatants.

- La ville abrite des dizaines de bibliothèques privées, certaines fondées dès le XIVᵉ siècle, où sont conservés des milliers de manuscrits rédigés en arabe, parfois en langues africaines transcrites en caractères arabes (ajami).

- Ces manuscrits couvrent une large gamme de savoirs :

- Astronomie : observations des mouvements stellaires, calendrier lunaire islamique, navigation.

- Médecine : herboristerie, diagnostics cliniques, techniques de traitement, médecine prophétique.

- Jurisprudence islamique : traités de droit malékite, fondement des structures sociales et judiciaires locales.

- Philosophie grecque : œuvres traduites et commentées, notamment les textes d’Aristote, d’Avicenne et d’Averroès.

L’Université de Sankoré, fondée au XIVᵉ siècle à Tombouctou, représente une institution majeure de ce rayonnement intellectuel :

- Elle accueille entre 10 000 et 25 000 étudiants, selon les estimations historiques.

- L’enseignement repose sur un système rigoureux d’études, passant par des niveaux successifs de maîtrise (similaires aux licences, maîtrises et doctorats médiévaux européens).

- Les diplômes sont délivrés après soutenance publique de thèses, en droit, théologie, logique, ou sciences naturelles.

Le prestige de Tombouctou est tel que des savants viennent de tout le monde islamique :

- Du Maghreb (Fès, Tlemcen),

- D’Égypte (Le Caire),

- Et même d’Andalousie.

La richesse du fonds manuscrit de Tombouctou a été révélée au monde moderne dans la seconde moitié du XXᵉ siècle, et des efforts de conservation et de numérisation sont toujours en cours, malgré les menaces récentes (déprédations de groupes armés au Mali au début des années 2010).

D’autres foyers du savoir africain médiéval existent également :

- Chinguetti (en Mauritanie) et ses manuscrits scientifiques et coraniques,

- Djenné, avec sa tradition juridique et commerciale,

- Fès, avec l’Université Al Quaraouiyine, fondée en 859, considérée comme la plus ancienne université en activité du monde.

2. Traditions spirituelles complexes

À la fin du XVe siècle, l’Afrique n’est pas un espace spirituellement uniforme, mais au contraire un continent traversé par une pluralité de traditions religieuses vivantes et dynamiques.

L’islam s’est diffusé depuis plusieurs siècles à travers l’Afrique du Nord, le Sahel, et jusque sur la côte swahilie :

- Introduit par les marchands et érudits arabes dès le VIIIᵉ siècle, l’islam est solidement implanté dans les grandes cités du Sahel (Tombouctou, Gao, Djenné) et dans les ports de l’océan Indien.

- À cette époque, le courant soufi exerce une influence croissante. Loin d’une application rigide de la loi, le soufisme promeut une approche mystique et émotionnelle du divin, adaptée aux sociétés africaines locales.

- Les confréries soufies (Qadiriyya8, Tijaniyya9 naissantes) jouent un rôle majeur dans la diffusion de la foi, l’éducation religieuse et l’encadrement social.

Le christianisme, quant à lui, est solidement enraciné en Éthiopie, royaume chrétien depuis l’Antiquité tardive :

- Rattachée à la tradition copte d’Alexandrie, l’Église éthiopienne développe une culture religieuse originale, marquée par une profonde sacralisation du souverain et une littérature hagiographique très riche (Le Kebra Nagast10, par exemple).

- Au XVe siècle, sous le règne du roi Eskender11 (r. 1478-1494) et de ses successeurs, l’Éthiopie maintient des contacts diplomatiques intermittents avec l’Europe chrétienne, en quête d’alliés face à l’expansion ottomane.

Parallèlement, les religions traditionnelles africaines restent profondément enracinées dans de nombreuses régions, notamment :

- En Afrique centrale (royaumes Kongo, Luba, Lunda),

- En Afrique de l’Ouest forestière (royaumes Yoruba, Akan),

- Dans le bassin du Congo.

Ces systèmes religieux, souvent qualifiés à tort de « paganisme » par les chroniqueurs européens, reposent sur :

- Une cosmologie complexe, articulant le monde visible et invisible.

- Des divinités intermédiaires (esprits, ancêtres) faisant le lien entre l’homme et un dieu créateur suprême.

- Des rites communautaires intégrant la musique, la danse, l’oralité et des formes d’initiation, qui structurent les sociétés autant que les croyances.

Ces spiritualités africaines, loin d’être figées ou opposées aux grandes religions « du Livre », interagissent souvent avec l’islam ou le christianisme dans des dynamiques d’hybridation.

Ainsi, à Tombouctou, certains rites ancestraux persistent dans les pratiques sociales malgré l’islamisation, tout comme en Éthiopie chrétienne certains rituels traditionnels africains continuent d’imprégner la liturgie.

3. L’art, reflet des civilisations

Loin des stéréotypes véhiculés par les récits coloniaux, l’art africain à la fin du XVe siècle révèle une créativité sophistiquée, enracinée dans des visions du monde complexes et des savoir-faire techniques remarquables.

Dans l’Ouest africain, le royaume du Bénin (actuel Nigéria) constitue l’un des exemples les plus frappants :

- Les ateliers de la cour royale produisent de somptueux bronzes du Bénin, fondus selon la technique de la cire perdue, maîtrisée depuis des siècles.

- Ces plaques, têtes royales et sculptures animalières ornent les palais et servent à commémorer la lignée dynastique et les hauts faits militaires.

- L’iconographie riche mêle symboles politiques (le léopard royal) et représentations cosmologiques, témoignant d’une vision élaborée de l’autorité divine du souverain (Oba).

Au Sahel, les cités comme Djenné ou Tombouctou développent un art architectural distinctif :

- La mosquée de Djenné, reconstruite au début du XXe siècle mais héritière des constructions médiévales, symbolise la tradition de l’architecture en terre crue (banco).

- Ce style architectural, utilisant des matériaux locaux adaptés au climat sahélien, mêle fonctionnalité et esthétique, avec ses murs crénelés et ses minarets en forme de tours massives.

Sur la côte swahilie, l’art est tout aussi remarquable, reflétant l’interpénétration des influences africaines, arabes et indiennes :

- Les maisons en pierre de corail, souvent ornées de délicates portes sculptées, révèlent une culture urbaine raffinée.

- Les objets du quotidien (céramiques, tissus, bijoux) témoignent d’un goût prononcé pour l’échange et la réinterprétation des formes artistiques étrangères.

Dans l’Éthiopie chrétienne, l’art sacré connaît également un développement particulier :

- Les églises rupestres de Lalibela, creusées dans la roche au XIIᵉ siècle mais encore en usage en 1492, constituent des prouesses architecturales uniques.

- L’iconographie éthiopienne, caractérisée par ses visages hiératiques et ses couleurs vives, fusionne des éléments byzantins et africains, reflétant une tradition iconographique proprement africaine.

Dans toutes ces formes artistiques, une constante se dégage :

- L’art est indissociable du spirituel et du politique.

- Qu’il s’agisse de sculpter le visage idéalisé d’un souverain, de bâtir des lieux de culte, ou de décorer les demeures marchandes, l’expression artistique est au service d’une vision du monde où l’esthétique, le sacré et l’ordre social sont étroitement liés.

III. Résistances et évolutions internes

1. Des sociétés en tension

Si l’Afrique en 1492 brille par sa diversité politique, culturelle et économique, elle n’est pas pour autant un espace figé ou idéalisé.

De profondes tensions internes traversent déjà plusieurs grands ensembles, préfigurant des transformations majeures au cours des décennies suivantes.

Dans l’Empire Songhaï, la mort de Sonni Ali Ber en 1492 ouvre une période d’instabilité politique.

- Son successeur, Sonni Baru12, est rapidement contesté, notamment pour sa fidélité jugée ambiguë aux traditions religieuses animistes locales face à l’islamisation en cours.

- En 1493, Askia Mohamed, général ambitieux et fervent musulman, renverse Sonni Baru lors d’un coup d’État.

- Ce changement brutal de dynastie illustre la fragilité des équilibres entre pouvoir politique, légitimité religieuse et allégeances locales.

Sous Askia, le Songhaï connaîtra une renaissance administrative et militaire, mais les tensions ethniques et la contestation de l’autorité centrale resteront une constante, affaiblissant l’empire à plus long terme.

Sur la côte swahilie, les cités-États, si prospères et autonomes, entrent dans une ère d’incertitude.

- Le développement des routes maritimes portugaises, amorcé par l’expédition de Vasco de Gama (1498), menace directement leur hégémonie sur le commerce de l’or, des esclaves et des épices.

- Les Portugais, désireux de contrôler les voies maritimes vers l’Inde, imposent progressivement leur domination par la force, en détruisant ou vassalisant plusieurs cités portuaires (Kilwa, Mombasa).

Ce basculement maritime signale la fin d’une longue période de relative autonomie économique pour les cités swahilies, annonçant des siècles de rivalités coloniales.

Malgré ces tensions, l’Afrique du XVe siècle reste un continent d’une étonnante résilience.

- Les sociétés africaines ne subissent pas passivement les bouleversements : elles s’adaptent en forgeant de nouvelles alliances, en migrant vers des zones plus sûres, ou en réorganisant leurs structures de pouvoir.

- La capacité à absorber les chocs extérieurs et à recomposer les liens sociaux est une caractéristique majeure des dynamiques africaines précoloniales.

Loin d’être des civilisations figées ou condamnées à l’effondrement, les sociétés africaines démontrent une profonde plasticité, capable d’assurer leur survie, au moins partiellement, face aux défis internes comme aux pressions extérieures.

2. Les quilombos : prémices de la résistance noire

À la fin du XVe siècle, alors que les premiers réseaux atlantiques d’esclavage commencent à s’esquisser, les Africains emportent avec eux, malgré la violence de l’arrachement, des traditions politiques de résistance et d’organisation communautaire.

Ce sont ces héritages qui vont donner naissance, dès les premières décennies de la traite négrière transatlantique, à des formes d’autonomie forcée connues sous le nom de quilombos13 ; communautés d’esclaves fugitifs, principalement en Amérique latine, et notamment au Brésil.

Les quilombos, loin d’être de simples refuges improvisés, reprennent souvent :

- Des structures sociales africaines, avec des hiérarchies internes, des conseils d’anciens, et des chefferies électives ou lignagères.

- Des pratiques économiques agricoles, artisanales et commerciales héritées des sociétés africaines rurales.

- Des formes de spiritualité syncrétiques, fusionnant croyances africaines, catholicisme imposé, et adaptations aux environnements locaux.

Le plus célèbre d’entre eux, le Quilombo de Palmares, fondé au Brésil au XVIIᵉ siècle, résiste pendant près d’un siècle aux assauts des colons portugais.

- À son apogée, Palmares regroupe plus de 20 000 habitants, organisés en villages fortifiés, pratiquant une agriculture collective et une défense militaire structurée.

- Le chef Zumbi dos Palmares (1655-1695), descendant probable de traditions militaires africaines, incarne cette capacité de résistance et d’auto-affirmation.

La dynamique des quilombos n’est pas seulement une réaction à l’esclavage colonial :

- Elle constitue aussi une réinvention des modèles politiques africains en terre étrangère, adaptés aux nécessités de la survie en contexte hostile.

- Elle atteste de la profonde vitalité des cultures politiques africaines, capables de s’adapter, de se recomposer et de produire de nouvelles formes d’organisation sociale malgré l’adversité.

Ces résistances marronnes préfigurent les grandes luttes pour la liberté qui marqueront l’histoire des Amériques aux siècles suivants ; des insurrections haïtiennes jusqu’aux mouvements contemporains de réaffirmation afro-descendante.

En 1492, pendant que Christophe Colomb ouvrait les routes de l’Atlantique pour l’Europe, l’Afrique écrivait une autre page de l’histoire humaine ; riche, complexe, ignorée ou déformée par des siècles de récits euro-centrés.

Des empires structurés comme le Songhaï aux cités marchandes swahilies, du Grand Zimbabwe monumental aux bibliothèques savantes de Tombouctou, l’Afrique était alors un continent vibrant, engagé dans les dynamiques globales de son temps.

Cependant, ces sociétés, bien que puissantes, n’étaient pas à l’abri des fragilités internes ni des mutations profondes provoquées par les premiers contacts violents avec l’Europe naissante de la conquête maritime.

Les tensions politiques, les transformations économiques, la montée des trafics atlantiques allaient peu à peu bouleverser l’équilibre ancien, sans pour autant effacer la résilience et la plasticité remarquables des civilisations africaines.

Reconnaître aujourd’hui cette Afrique savante, commerçante, bâtisseuse, spirituelle et résistante, ce n’est pas céder à une lecture romantique du passé.

C’est rétablir la vérité d’une histoire mondialisée, où l’Afrique fut longtemps un acteur majeur, avant d’être reléguée au rang de simple périphérie coloniale.

En remettant en lumière l’Afrique de 1492, il s’agit de comprendre que l’histoire mondiale n’est pas une trajectoire linéaire centrée sur l’Occident, mais un entrelacement permanent de cultures, d’échanges et de résistances, où le continent africain a tenu (et tient encore) une place essentielle.

Sources

- Davidson, Basil, L’Afrique avant les Européens, Éditions UNESCO, 1984.

- Fage, J.D., Histoire de l’Afrique, Éditions Payot, 1999.

- Levtzion, Nehemia, Ancient Ghana and Mali, Methuen, 1973.

- Mazrui, Ali A., The Africans: A Triple Heritage, Little, Brown and Company, 1986.

- Coquery-Vidrovitch, Catherine, L’Afrique noire : De 1800 à nos jours, Presses Universitaires de France, 1992.

- Hunwick, John O., Timbuktu and the Songhay Empire: Al-Sa’di’s Ta’rikh al-Sudan down to 1613 and other contemporary documents, Brill, 1999.

- Monteil, Charles, Une cité soudanaise : Tombouctou au XVIe siècle, Éditions Maisonneuve, 1953.

- Vansina, Jan, Oral Tradition as History, University of Wisconsin Press, 1985.

Notes de bas de page

- Christophe Colomb (1451-1506) : navigateur génois au service des Rois Catholiques d’Espagne, connu pour avoir traversé l’Atlantique en 1492 et amorcé la colonisation européenne des Amériques. ↩︎

- Empire Songhaï : vaste État ouest-africain dominant le Sahel au XVe et XVIe siècle, centré sur la vallée du Niger, successeur partiel de l’Empire du Mali. ↩︎

- Sonni Ali Ber (règne 1464-1492) : souverain du Songhaï célèbre pour ses campagnes militaires qui permirent l’expansion rapide de l’empire et la prise de Tombouctou. ↩︎

- Askia Mohamed (règne 1493-1528) : général puis empereur du Songhaï, connu pour avoir consolidé et islamisé l’administration de l’empire après un coup d’État contre Sonni Baru. ↩︎

- Fari : titre donné aux gouverneurs de province sous l’Empire Songhaï, représentants de l’autorité centrale sur les territoires régionaux. ↩︎

- Grand Zimbabwe : complexe architectural majeur en pierre sèche situé dans l’actuel Zimbabwe, témoignage d’une puissante civilisation commerciale florissante entre le XIe et le XVe siècle. ↩︎

- Kiswahili (ou swahili) : langue bantoue enrichie de nombreux apports arabes, devenue la langue véhiculaire de la côte est-africaine, notamment dans les cités-États swahilies. ↩︎

- Qadiriyya : confrérie soufie fondée au XIIᵉ siècle en Irak par Abdel Qadir al-Jilani, particulièrement influente en Afrique de l’Ouest dès le XVe siècle. ↩︎

- Tijaniyya : confrérie soufie fondée par Ahmad al-Tijani au XVIIIe siècle en Algérie ; son influence massive en Afrique de l’Ouest s’affirmera surtout au XIXe siècle, mais des prémices de son soufisme circulaient déjà par d’autres réseaux mystiques. ↩︎

- Kebra Nagast (« La Gloire des Rois ») : œuvre littéraire fondamentale de la tradition éthiopienne, écrite en ge’ez, relatant l’origine dynastique salomonide des rois d’Éthiopie. ↩︎

- Roi Eskender (règne 1478-1494) : souverain salomonide d’Éthiopie, dont le règne est marqué par des tensions internes et des affrontements contre les principautés musulmanes voisines. ↩︎

- Sonni Baru : fils ou successeur désigné de Sonni Ali Ber, renversé en 1493 par Askia Mohamed pour sa fidélité présumée aux cultes traditionnels contre l’islamisation du pouvoir. ↩︎

- Quilombos : communautés d’esclaves africains fugitifs établies principalement au Brésil colonial, préservant des éléments culturels, politiques et religieux africains. ↩︎