De l’ombre des Panthers aux “expropriations” armées, la Black Liberation Army mène, dans les années 1970, une guerre clandestine contre l’État américain. À l’heure où disparaît l’une de ses figures, Assata Shakur, retour sur la genèse, les opérations, la répression et l’héritage disputé de cette organisation souterraine.

Assata est morte, la BLA revient

Le 25 septembre 2025, Assata Shakur s’est éteinte à La Havane, loin des caméras et du tumulte médiatique. Elle avait soixante-dix-huit ans. Pour Washington, ce fut un silence officiel ; pour Cuba, un communiqué laconique. Mais derrière cette mort discrète, c’est tout un pan de l’histoire des luttes noires américaines qui resurgit. Car Assata n’était pas seulement une militante en exil. Elle était la dernière incarnation vivante de la Black Liberation Army, cette organisation clandestine née des cendres des Panthers et qui choisit, dans les années 1970, la voie des armes contre l’État américain.

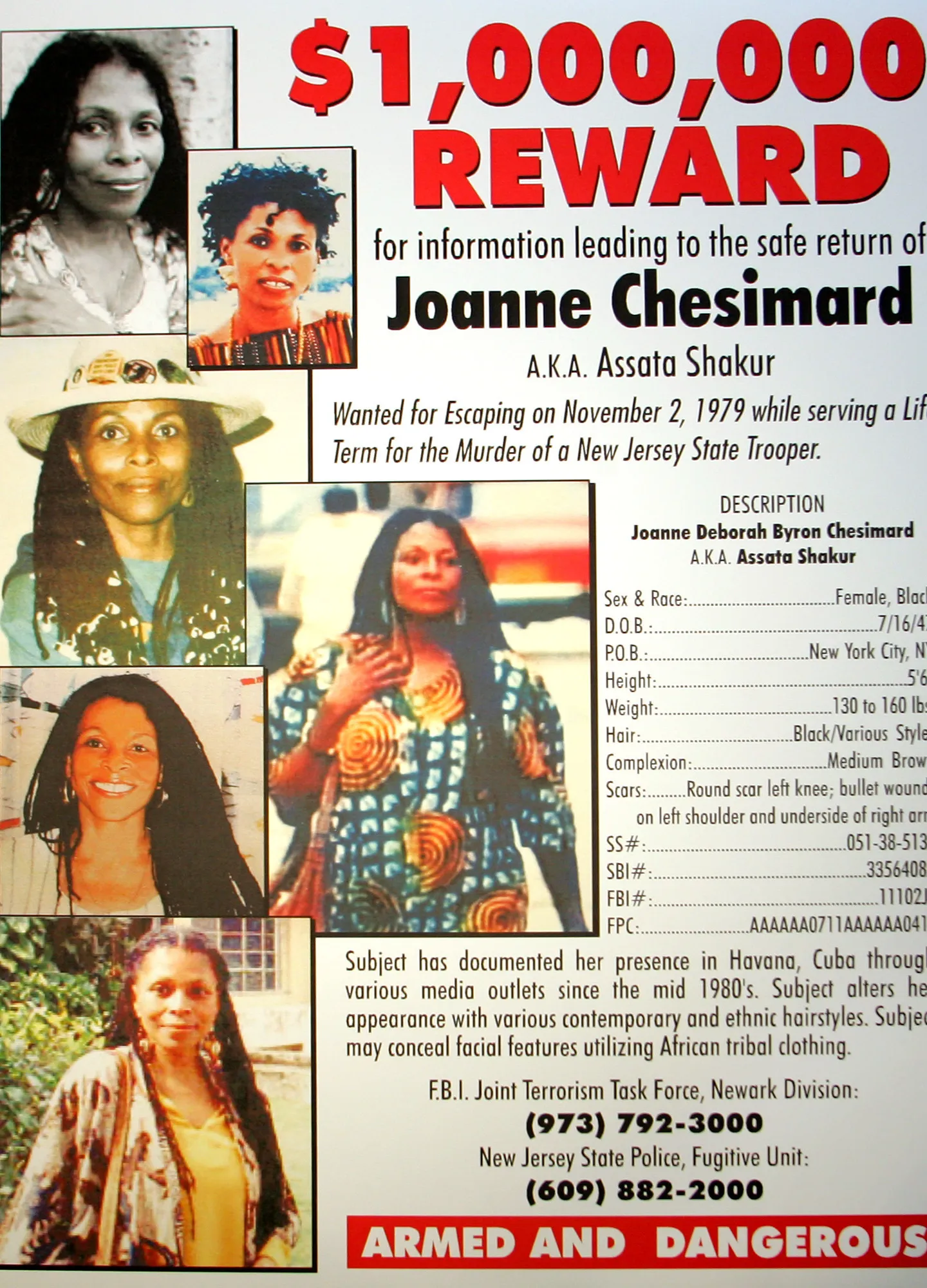

Avec son décès, la mémoire refait surface. Les affiches du FBI où son visage figurait parmi les criminels les plus recherchés circulent à nouveau sur les réseaux sociaux. Des slogans, naguère scandés dans les rues de Harlem et dans les campus de New York, réapparaissent sur des pancartes : Free Assata, Hands off the Panthers. Dans les quartiers noirs, dans les cercles panafricains, son nom évoque encore une promesse de rupture ; et pour d’autres, une blessure jamais refermée.

Comprendre la BLA, ce n’est pas la réduire au cliché commode d’une bande de hors-la-loi. Ce n’est pas non plus l’ériger en simple avant-garde romantique. C’est saisir la complexité d’un mouvement à la fois nourri par les révolutions du tiers-monde et façonné par la violence structurelle de l’Amérique post-ségrégation. L’histoire de la Black Liberation Army est faite d’idéologie et de clandestinité, de braquages et de procès, de trahisons et de mythes. Et si la mort d’Assata marque la fin d’un corps, elle rouvre en revanche un dossier que les États-Unis n’ont jamais vraiment refermé : celui de leur guerre intérieure contre une insoumission noire radicale.

Généalogie d’une guérilla noire

La Black Liberation Army ne surgit pas du néant, comme une excroissance soudaine de la violence urbaine. Elle s’inscrit dans une longue filiation, où l’autodéfense communautaire des ghettos noirs des années 1960 se mue progressivement en lutte armée clandestine. À l’origine, il y a d’abord le geste simple et presque banal de protéger son quartier face à la police. C’est la doctrine des Black Panthers, héritée des patrouilles de Huey Newton et Bobby Seale à Oakland : surveiller les policiers, empêcher les bavures, opposer au fusil blanc le fusil noir. Mais très vite, cette logique défensive glisse vers une autre grammaire, celle de l’offensive.

Le Republic of New Afrika, organisation prônant la création d’un État noir indépendant dans le Sud, avait déjà jeté les bases d’un imaginaire sécessionniste. Le Revolutionary Action Movement (RAM), sous l’influence de Robert F. Williams, allait plus loin encore. Williams, exilé à Cuba puis en Chine, avait popularisé l’idée que l’égalité raciale ne se gagnerait jamais dans les urnes, mais dans la guérilla. À travers ses écrits, relayés par des militants comme James et Grace Lee Boggs à Detroit, se diffusait une doctrine simple : la libération des Noirs d’Amérique ne pouvait être séparée des luttes anticoloniales du tiers-monde.

Cette vision gagne les jeunes Panthères. Mais à mesure que le FBI multiplie ses infiltrations et ses provocations à travers le programme COINTELPRO, le Black Panther Party se divise. L’aile californienne, sous Newton, privilégie les programmes sociaux et la visibilité médiatique, tandis que la branche new-yorkaise, autour de Geronimo Pratt et de militants plus radicaux, penche vers la clandestinité. La répression (arrestations massives, assassinats ciblés, campagnes de désinformation) accentue cette fracture. C’est dans ce climat de suspicion et de fragmentation qu’apparaît la Black Liberation Army.

La transition est nette : de la milice communautaire, visible et légale, on passe à la cellule invisible, compartimentée, clandestine. L’autodéfense se transforme en combat offensif, et l’ennemi n’est plus seulement la police du quartier, mais l’État fédéral lui-même. Les militants ne patrouillent plus dans les rues, ils se cachent dans les safe houses, planifient braquages et embuscades, conçoivent la lutte non comme une parenthèse, mais comme un état permanent. La BLA n’est donc pas une rupture absolue : elle est l’enfant illégitime, radicalisé et clandestin, du Pantherisme et des rêves noirs de souveraineté.

Carte d’identité de la BLA

La Black Liberation Army apparaît officiellement en 1970, dans la foulée des divisions internes du Black Panther Party. Elle ne survivra qu’une décennie, jusqu’à l’année 1981, mais ses actions et l’imaginaire qu’elle suscite suffisent à marquer durablement l’histoire de la contestation noire. Sa ligne idéologique se situe au croisement du marxisme-léninisme et du nationalisme noir, deux traditions que ses militants jugent indissociables : le capitalisme est perçu comme l’armature matérielle du racisme, et l’émancipation des Noirs comme une étape d’une révolution mondiale contre l’impérialisme.

Dans la cartographie politique de l’époque, la BLA se place clairement à l’extrême gauche, mais une gauche armée, convaincue que la voie électorale ou associative ne mène qu’à l’impasse. Son objectif est explicite, sans détour : prendre les armes pour la libération et l’autodétermination du peuple noir aux États-Unis.

Contrairement aux Panthers, qui avaient développé une organisation nationale structurée et médiatisée, la BLA opte pour une architecture clandestine. Pas de comité central, pas de hiérarchie visible, mais un réseau de cellules autonomes fonctionnant par affinité et selon le principe du “besoin d’en savoir”. Cette décentralisation, héritée des guérillas tiers-mondistes, visait à réduire la vulnérabilité face aux infiltrations policières. Au milieu des années 1970, une tentative de coordination (le BLA Coordinating Committee, via un manifeste intitulé Call to Consolidate) cherche à unifier ces noyaux dispersés. Mais cette structuration embryonnaire ne dépassera jamais l’état d’ébauche, tant la clandestinité et la répression rendaient illusoire toute centralisation durable.

Le répertoire d’action de la BLA illustre cette logique de guerre souterraine. Ses membres parlent d’“expropriations” plutôt que de braquages, arguant qu’il s’agissait de reprendre au système capitaliste les moyens de financer la révolution. À ces actions s’ajoutent des attaques ciblées contre la police, considérée comme la première force d’occupation dans les quartiers noirs, des opérations de sabotage à l’explosif, des tentatives d’évasion de prisonniers politiques, ainsi que des enlèvements et même un détournement d’avion vers l’Algérie en 1972, destiné à attirer l’attention internationale sur leur cause.

Dans ces choix tactiques transparaît la conviction que la lutte devait être globale : il ne s’agissait pas seulement d’affronter la police dans les rues de Harlem ou de Newark, mais de lier la révolte noire américaine aux guérillas qui, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, tenaient tête aux empires. Pendant dix ans, la BLA aura incarné cette ambition : transformer le ghetto en front, et l’oppression raciale en champ de bataille révolutionnaire.

Une décennie rouge et noire

Entre 1970 et 1981, la Black Liberation Army mène ce qu’elle-même appelle une guerre de libération, mais que l’État fédéral qualifie de terrorisme intérieur. Cette décennie se lit comme une succession d’épisodes sanglants, d’opérations clandestines, de procès spectaculaires et de polémiques judiciaires.

1970–1972 : la montée en intensité.

Dès ses premiers pas, la BLA choisit la confrontation directe. À San Francisco, en 1970, une bombe explose dans l’église St. Brendan, au beau milieu des funérailles d’un policier, symbole d’une Amérique en état de siège. Peu de blessés, mais l’impact psychologique est considérable : la guérilla urbaine n’est plus une hypothèse, elle est là. À New York et à Atlanta, les attaques contre les forces de l’ordre se multiplient.

L’année 1971 marque un tournant avec l’assassinat des officiers Joseph Piagentini et Waverly Jones à Harlem, puis, en 1972, celui des troopers Gregory Foster et Rocco Laurie. Ces exécutions froides, menées en pleine rue, provoquent une onde de choc. Mais la justice se heurte à une difficulté persistante : les preuves manquent, les témoignages s’effritent, et nombre de dossiers reposent sur des enquêtes fragiles, parfois entachées par des aveux extorqués ou des incohérences procédurales.

1972–1979 : l’internationalisation et la clandestinité.

La BLA tente désormais de dépasser le cadre américain. En novembre 1972, des militants détournent le vol Delta 841 à destination de Miami et forcent l’équipage à se rendre en Algérie, pays alors engagé dans un soutien actif aux mouvements révolutionnaires. Les rançons sont saisies, mais l’opération consacre l’entrée de la BLA dans les réseaux transatlantiques du tiers-mondisme. Quelques mois plus tard, en mai 1973, la fusillade sur la New Jersey Turnpike coûte la vie au trooper Werner Foerster et scelle le destin d’Assata Shakur et de Sundiata Acoli.

Plus qu’un affrontement, c’est une cristallisation : les médias s’emparent du cas, l’État fédéral en fait un symbole. Assata, blessée, devient la femme la plus recherchée d’Amérique, bientôt élevée au rang d’ennemie intérieure absolue. Le cycle s’achève en 1979, lorsqu’elle s’évade spectaculairement de prison, grâce à l’appui combiné de la BLA et d’alliés de la gauche radicale blanche regroupés dans la May 19th Communist Organization. L’image d’Assata s’évaporant dans la clandestinité devient une légende urbaine, alimentée par le silence de ses soutiens.

1981 : apogée et chute.

Le 20 octobre 1981, la BLA tente un coup d’éclat qui se transformera en désastre : le braquage d’un fourgon Brink’s à Nanuet et Nyack, dans l’État de New York. L’opération est menée avec l’aide d’anciens membres des Weather Underground, dont Kathy Boudin, David Gilbert et Judith Clark. Le butin devait financer la révolution, mais la fusillade qui s’ensuit fait trois morts : deux policiers et un convoyeur. Cette attaque marque le début de la fin. Les arrestations pleuvent, les réseaux sont démantelés, les procès s’enchaînent. Pour le FBI et le gouvernement fédéral, c’est la victoire d’une contre-insurrection méthodique. Pour les militants, c’est le prix payé d’une guerre qu’ils savaient inégale.

En onze ans, la BLA aura été à la fois invisible et omniprésente, traquée et fantasmée, redoutée et incomprise. Sa trajectoire s’achève dans le sang et les barreaux, mais sa mémoire, elle, ne cessera de hanter l’imaginaire noir américain.

Doctrine et débats internes

Si la Black Liberation Army fut une organisation clandestine, elle ne fut jamais une simple addition d’armes et de braquages. Derrière les fusils, il y avait des textes, une pensée, une tentative de donner une cohérence idéologique à ce qui aurait pu passer pour de la violence brute. Les communiqués du BLA, rédigés et diffusés de manière parcellaire dans les années 1970, révèlent une matrice théorique : anticapitaliste, anti-impérialiste, anti-raciste et même, fait plus rare dans ce type de mouvements, anti-sexiste.

L’originalité de la BLA est d’avoir lié la lutte de classes à la condition noire américaine. Pour ses militants, la pauvreté des ghettos, la criminalisation de la jeunesse noire et la brutalité policière n’étaient pas des anomalies : elles étaient l’expression la plus nue du capitalisme racial. La révolution sociale ne pouvait donc se concevoir sans libération raciale, et inversement. D’où cette conviction : la lutte des Noirs aux États-Unis n’était qu’un front particulier d’une guerre mondiale contre l’impérialisme.

En 1976, le manifeste du BLA Coordinating Committee, intitulé Call to Consolidate, pousse la réflexion plus loin. On y trouve une ligne audacieuse : l’appel à une unité tactique avec des révolutionnaires blancs, notamment ceux issus des milieux radicaux comme les Weather Underground. L’objectif était pragmatique : multiplier les appuis logistiques, financiers, et médiatiques, sans jamais dissoudre la centralité noire de la lutte. Cette ouverture provoqua des débats internes : certains voyaient là un élargissement nécessaire, d’autres craignaient une dilution, voire une récupération.

Ces tensions recoupaient d’autres fractures. Fallait-il privilégier l’action de masse, avec manifestations et travail social, au risque de retomber dans le sillage des Panthers ? Ou fallait-il au contraire maintenir la pure clandestinité armée, quitte à s’isoler de la base populaire ? Fallait-il centraliser l’organisation, établir une hiérarchie, ou au contraire préserver l’autonomie radicale des cellules, garante de la sécurité mais source de fragmentation ?

Les relations avec les autres organisations noires étaient tout aussi ambivalentes. Avec le Black Panther Party, les rapports furent d’abord fraternels, puis orageux : les Panthers reprochaient à la BLA de précipiter la confrontation, de marginaliser la cause en basculant trop vite dans la violence. La BLA, en retour, accusait le BPP d’avoir cédé au réformisme et d’être devenu vulnérable aux infiltrations. Avec le Republic of New Afrika (PG-RNA), qui prônait la sécession et la création d’un État noir dans le Sud, les liens furent cordiaux mais distants : les deux visions partageaient un horizon, mais divergeaient dans la méthode.

Ces débats, jamais résolus, expliquent en partie la trajectoire de la BLA : une organisation perpétuellement entre deux pôles ; l’idéologie internationaliste et la survie clandestine, l’appel à l’unité et la méfiance viscérale. Une guérilla vouée à l’instabilité, mais dont la cohérence profonde était d’avoir voulu faire des ghettos américains un front de la révolution mondiale.

Police, FBI et contre-insurrection

Dès sa naissance, la Black Liberation Army fut dans le viseur du FBI. L’organisation était l’archétype de ce que J. Edgar Hoover, alors tout-puissant directeur de l’agence, considérait comme l’ennemi intérieur absolu : une guérilla noire, marxiste, internationaliste, qui refusait les compromis politiques et assumait la violence. Les méthodes de lutte du gouvernement furent à la hauteur de cette peur : infiltrations, campagnes de désinformation, provocations et démantèlements ciblés.

Le programme COINTELPRO, initialement conçu pour neutraliser les communistes, avait déjà été utilisé contre Martin Luther King, puis contre les Panthers. Il trouva dans la BLA un terrain idéal. Des agents infiltrés alimentèrent les scissions, montèrent des militants les uns contre les autres, organisèrent des guet-apens. L’État jouait sur la clandestinité même de la BLA : en accentuant la paranoïa interne, en rendant impossible toute centralisation, il transformait chaque cellule en cible isolée.

À partir de 1972, le FBI met en place des dispositifs conjoints avec la police locale, les Joint Terrorism Task Forces (JTTF), préfiguration de la guerre “antiterroriste” moderne. Les “avis de recherche” du Bureau, placardés dans les gares et diffusés dans la presse, participaient de cette stratégie : ils ne servaient pas seulement à capturer, mais à fabriquer une figure de l’ennemi. Les visages d’Assata Shakur, de Sundiata Acoli ou de Mutulu Shakur circulaient dans tout le pays comme ceux d’ennemis publics, au même rang que les criminels de droit commun.

Les chiffres eux-mêmes furent instrumentalisés. Entre 1970 et 1976, le FBI attribua à la BLA plus de soixante-dix incidents armés. La Fraternal Order of Police, syndicat influent, affirma pour sa part que treize policiers avaient été tués par ses membres. Mais derrière ces nombres, la réalité reste incertaine. Certains dossiers n’ont jamais abouti à des condamnations, faute de preuves. Dans d’autres cas, des actions criminelles ordinaires furent imputées à la BLA, afin d’amplifier la menace. La ligne entre guérilla et criminalité fut brouillée volontairement, comme un outil de guerre psychologique.

Ainsi, la contre-insurrection américaine contre la BLA ne se limita pas à l’arrestation et à l’incarcération. Elle fut aussi une bataille narrative, où l’État imposa le mot “terroriste” pour délégitimer toute idée de résistance armée noire. Dans cette guerre des images, la BLA perdit la bataille médiatique avant même d’avoir perdu sur le terrain.

“Dramatis personae”

La Black Liberation Army n’était pas une armée au sens classique du terme. Elle n’avait ni état-major ni commandement centralisé. Mais elle eut des visages, des trajectoires, des destinées souvent brisées qui, mises bout à bout, dessinent la cartographie humaine d’une guérilla urbaine.

Assata Shakur demeure la figure la plus emblématique. Ancienne militante des Panthers, elle bascule dans la clandestinité avec la BLA au début des années 1970. Sa vie bascule sur la New Jersey Turnpike, en 1973 : blessée et arrêtée après la mort du trooper Werner Foerster, elle devient l’ennemie publique n°1.

Condamnée malgré des preuves fragiles, incarcérée dans des conditions dénoncées comme inhumaines, elle s’évade en 1979 avec l’aide du réseau BLA et de la May 19th Communist Organization. Son exil à Cuba en fait un symbole géopolitique, une dissidente protégée par Castro et recherchée par Washington. En 2013, elle devient la première femme à figurer sur la liste des “Most Wanted Terrorists” du FBI, preuve que sa simple existence continuait de hanter l’État américain.

À ses côtés, il y eut Sundiata Acoli, arrêté lors de la même fusillade de la Turnpike. Condamné à la prison à vie, il devient l’un des prisonniers politiques les plus anciens des États-Unis, enfermé près d’un demi-siècle. En 2022, après plusieurs refus de libération conditionnelle, il sort enfin, vieilli, malade, mais debout : une mémoire vivante d’une guerre oubliée.

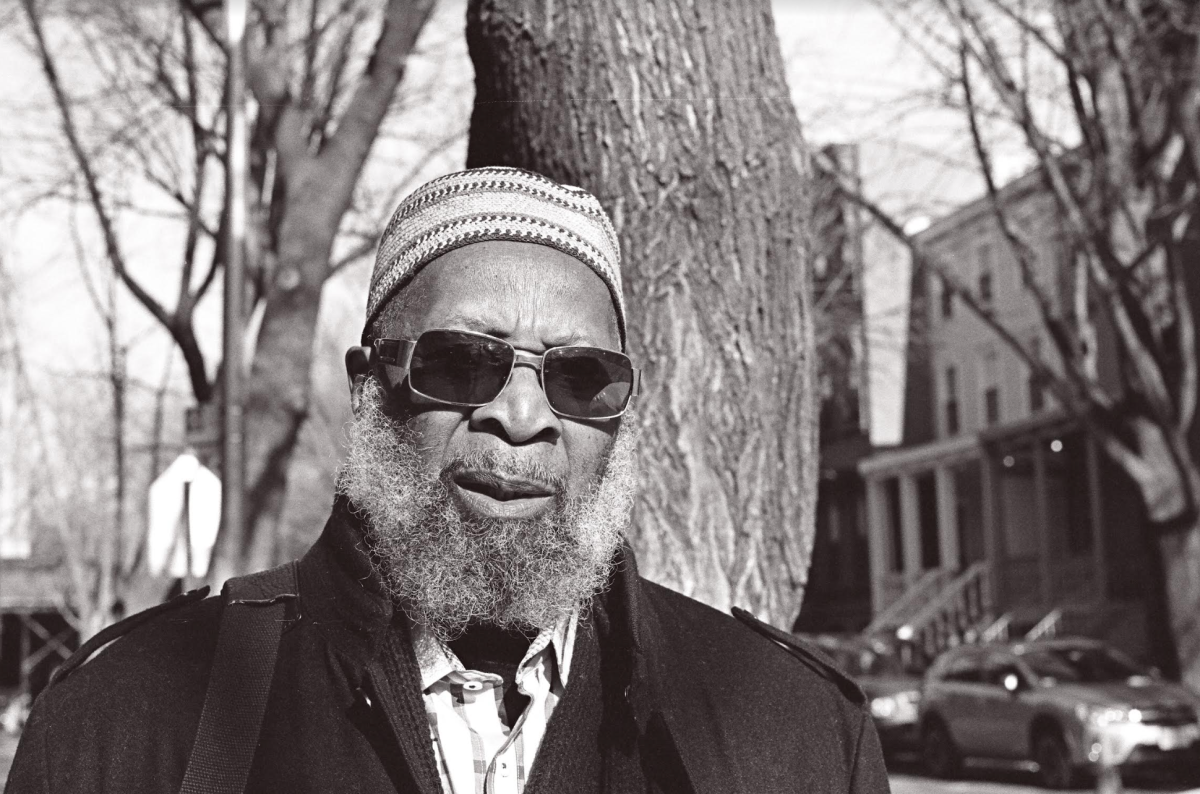

Mutulu Shakur, beau-père du rappeur Tupac, fut un stratège clé. Médecin acupuncteur engagé, il participa à l’évasion d’Assata et au braquage de Brink’s en 1981. Arrêté en 1986, il écope d’une lourde peine. Il meurt en 2023, libéré sur décision humanitaire après un diagnostic de cancer en phase terminale. Sa disparition marque la fin d’une génération de combattants restés fidèles à la cause jusqu’au bout.

Il y eut aussi Kuwasi Balagoon, poète et militant, mort du sida en prison en 1986 ; Herman Bell et Jalil Muntaqim, condamnés pour l’assassinat des policiers Piagentini et Jones à Harlem en 1971, libérés après plus de quarante ans derrière les barreaux ; Sekou Odinga, capturé en 1981, emprisonné trente-trois ans avant de recouvrer la liberté en 2014.

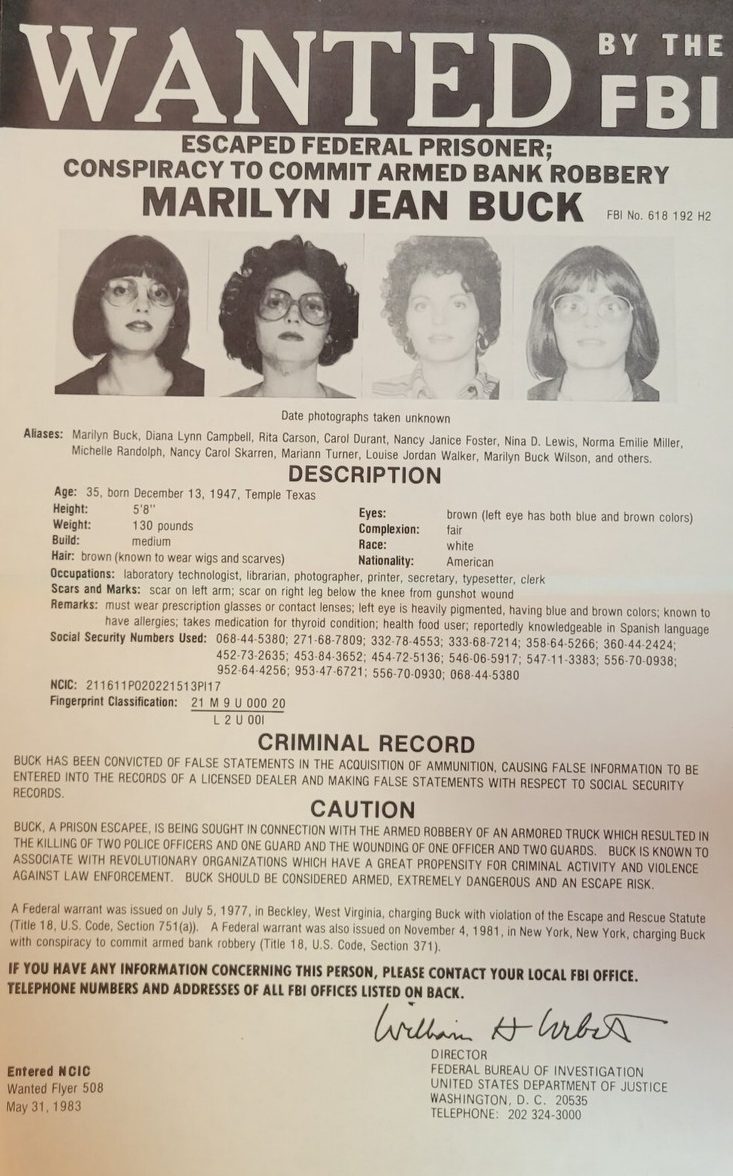

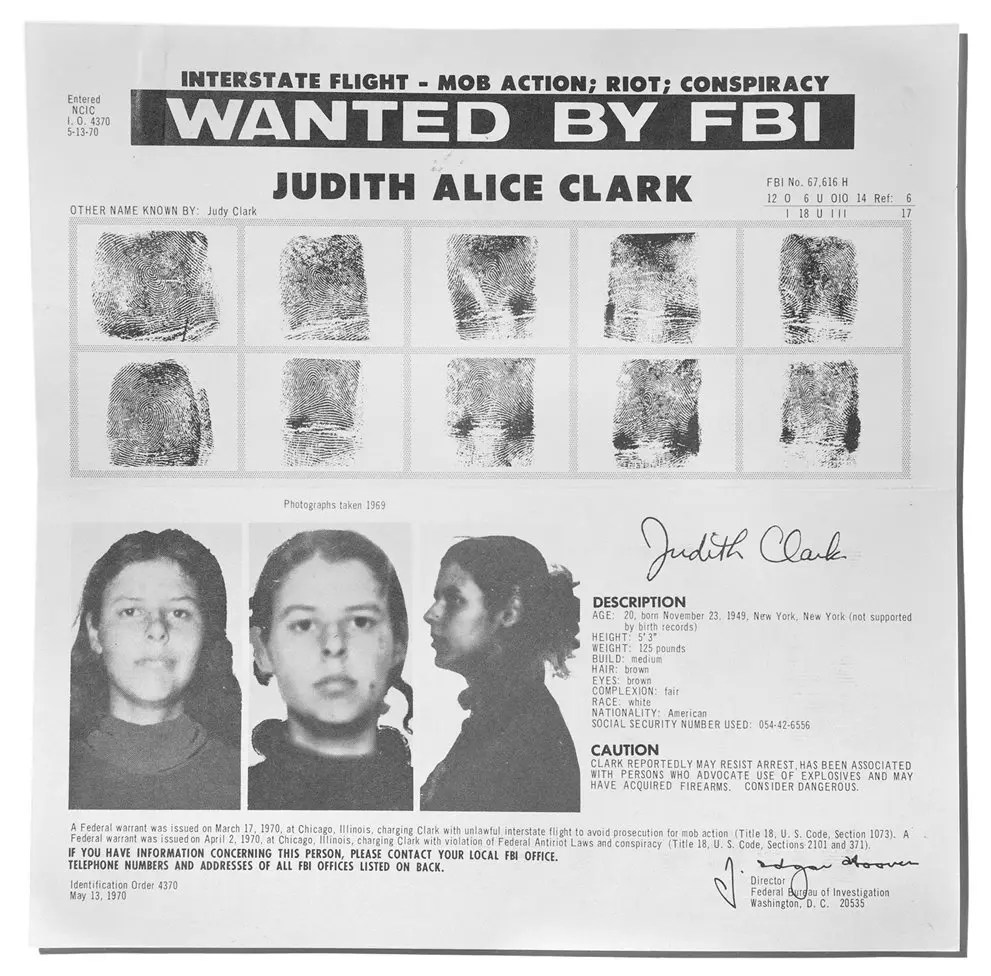

Parmi les alliés blancs, Marilyn Buck, militante radicale ayant soutenu la BLA et participé à l’évasion d’Assata, reste une figure ambiguë, morte d’un cancer en 2010, peu après sa libération. Judith Clark, impliquée dans le braquage de Brink’s, incarcérée durant près de quatre décennies, sera graciée en 2019 par le gouverneur de New York.

Ces destins partagent un trait commun : tous ont payé le prix fort, prison à vie, exil ou mort. Mais dans la mémoire militante, ils demeurent les “soldats tombés ou emprisonnés d’une guerre non reconnue”. Pour l’État, ils furent des terroristes. Pour leurs partisans, des prisonniers de guerre. Entre ces deux narrations, la vérité continue de se débattre.

Alger, La Havane et la “diaspora révolutionnaire”

La Black Liberation Army, bien qu’implantée dans les ghettos américains, n’a jamais pensé son combat comme strictement local. Ses militants se voyaient comme l’avant-garde nord-américaine d’une guerre mondiale contre l’impérialisme. Et dans les années 1970, deux capitales devinrent les points névralgiques de cette diplomatie révolutionnaire : Alger et La Havane.

En 1972, après le détournement du vol Delta 841 vers Miami, un groupe de membres de la BLA force l’appareil à atterrir à Alger. L’Algérie de Boumediene est alors un sanctuaire pour les guérillas et mouvements de libération : le FLN victorieux y accueille les Black Panthers en exil, les militants du tiers-monde y convergent. Les rançons saisies sur la compagnie aérienne deviennent un trésor disputé, mais l’important est ailleurs : l’opération propulse la BLA dans le réseau international des luttes révolutionnaires. À Alger, les militants trouvent une légitimité nouvelle, celle d’une guérilla inscrite dans le vaste théâtre des luttes anti-impérialistes.

Quelques années plus tard, c’est Cuba qui devient le véritable refuge. En 1984, Assata Shakur, exfiltrée après son évasion spectaculaire, s’installe à La Havane. Fidel Castro lui accorde l’asile politique, la présentant comme une combattante persécutée par l’État américain. Ce choix dépasse le simple geste humanitaire : il est un acte géopolitique. En protégeant Assata, Cuba se pose en protecteur des dissidents noirs et en contrepoids symbolique à Washington.

La présence d’Assata à La Havane devient alors un contentieux durable entre les deux pays. À chaque rapprochement diplomatique, son nom refait surface comme une pierre d’achoppement. Pour les États-Unis, sa protection est une insulte, une provocation permanente. Pour Cuba, c’est une démonstration de souveraineté et un rappel de son rôle de phare des opprimés.

Dans cette diaspora révolutionnaire, les militants noirs américains ne sont plus des fugitifs isolés : ils deviennent les frères d’armes des guérilleros vietnamiens, des combattants algériens, des militants sud-africains. La BLA, par ses liens internationaux, se voulait partie prenante d’un front mondial. Et si ses cellules furent brisées aux États-Unis, son mythe, lui, voyagea.

1981–2000 : fins de trajectoires et recompositions

Le braquage de Brink’s à Nyack, en octobre 1981, marque le chant du cygne de la Black Liberation Army. Trois morts (deux policiers et un convoyeur), des arrestations massives, une couverture médiatique saturée : l’événement scelle l’image de la BLA comme organisation criminelle et justifie, aux yeux de l’État, l’écrasement final du réseau. Dans les mois qui suivent, les principaux membres encore actifs sont arrêtés, condamnés à de lourdes peines, ou meurent en cavale. La décennie d’affrontement armé s’achève dans le sang et les barreaux.

Mais si la BLA disparaît comme organisation, son héritage se prolonge dans des formes dispersées, souvent inattendues. Une “anarchisation partielle” du mouvement survient : certains militants, comme Ojore Lutalo, se rapprochent des cercles anarchistes révolutionnaires et de collectifs autonomes, cherchant à inscrire la lutte noire dans un cadre plus large d’opposition au capitalisme global. Cette hybridation idéologique brouille les frontières et montre que la BLA, même vaincue, continue de muter.

Durant les années 1980 et 1990, des réseaux de solidarité prennent le relais. L’Anarchist Black Cross, organisation de soutien aux prisonniers politiques, relaie les conditions de détention de militants BLA, organise des campagnes d’écriture, collecte des fonds pour les frais juridiques. Dans les prisons de haute sécurité, les vétérans de la BLA deviennent des repères, transmettant à une nouvelle génération de détenus une mémoire militante, un lexique de résistance.

Les années 1990 voient aussi s’ouvrir de nouveaux fronts judiciaires. Des procès anciens sont révisés, des contentieux juridiques tardifs émergent, souvent liés aux méthodes contestées du FBI et aux aveux obtenus sous pression. Certains militants obtiennent des libérations conditionnelles après des décennies de détention ; d’autres meurent derrière les barreaux, sans reconnaissance officielle de leur statut de prisonniers politiques.

Ainsi, entre 1981 et 2000, la BLA cesse d’exister comme force armée, mais demeure une présence spectrale : dispersée dans les prisons, infiltrée dans des collectifs radicaux, entretenue par des réseaux de soutien. Sa disparition organique ne met pas fin à sa capacité à inspirer. Au contraire, elle prépare le terrain à une mémoire souterraine qui, avec le temps, ressurgira dans les mobilisations du XXIᵉ siècle.

Anatomie d’une défaite féconde ?

Sur le plan strictement militaire et organisationnel, la Black Liberation Army a échoué. Elle n’a jamais su bâtir un front de masse durable, ni rallier la majorité des communautés noires à son projet. Sa clandestinité la protégeait des infiltrations, mais l’isolait du peuple qu’elle prétendait libérer. La répression, implacable, fit le reste : arrestations massives, procès exemplaires, peines de prison à vie, morts en cavale. Le coût humain fut immense, et la BLA disparut en moins d’une décennie, broyée par la machine sécuritaire américaine.

Et pourtant, parler de défaite serait incomplet. Car la BLA a légué un capital symbolique dont les effets perdurent. Ses figures, de Mutulu Shakur à Assata Shakur, ont survécu dans la mémoire militante. Ses slogans ont été repris, ses textes réédités, ses mots scandés dans les rues des États-Unis bien après sa dissolution. La BLA a perdu la guerre, mais elle a gagné une place dans l’imaginaire politique noir : celle d’une organisation qui osa ce que d’autres redoutaient, qui franchit le seuil interdit de la lutte armée.

C’est ici que la mort d’Assata Shakur, en 2025, prend tout son sens. Elle ne clôt pas une histoire : elle la rouvre. Elle nous rappelle que l’ombre de la BLA demeure, et qu’elle dit quelque chose de l’Amérique contemporaine. Car si cette guérilla a émergé, c’est d’abord parce que l’État refusait d’écouter les revendications des Noirs autrement que par la violence policière et carcérale. Aujourd’hui encore, le triptyque police-prison-race reste au cœur du débat américain. La BLA n’est plus, mais les conditions qui l’ont fait naître n’ont pas disparu.

Au fond, son héritage est double. Défaite pratique, oui, mais victoire rhétorique et mémorielle. La Black Liberation Army a échoué à libérer son peuple par les armes ; mais elle a réussi à imposer son existence comme un rappel brutal que la liberté, pour certains Américains, ne fut jamais un don mais une lutte. En ce sens, sa mémoire est une cicatrice, et comme toutes les cicatrices, elle dit moins la victoire que la persistance de la blessure.

Notes et références

- FBI Records – The Vault – Black Liberation Army, Federal Bureau of Investigation.

- Assata Shakur. Assata: An Autobiography. Lawrence Hill Books, 1987.

- Williams, Evelyn. Inadmissible Evidence: The Story of the Battle to Free Assata Shakur. Lawrence Hill Books, 1993.

- Austin, Curtis J. Up Against the Wall: Violence in the Making and Unmaking of the Black Panther Party. University of Arkansas Press, 2006.

- Alkebulan, Paul. Survival Pending Revolution: The History of the Black Panther Party. University of Alabama Press, 2007.

- Bloom, Joshua, et Waldo E. Martin Jr. Black Against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party. University of California Press, 2013.

- May 19th Communist Organization Papers, Tamiment Library, New York University.

- The San Francisco 8 Case, National Lawyers Guild, 2008.

- Fraternal Order of Police Reports (1970–1985).