Le 22 septembre 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l’Empire d’Haïti. Quelques semaines plus tard, il se couronne Jacques Ier à Cap-Haïtien. Premier Empire noir des Amériques, l’expérience ne dure que deux ans : constitution de fer, campagne sanglante en 1805 et assassinat en 1806. Mais en deux ans, Dessalines a fixé l’horizon d’un État : transformer la liberté conquise en forteresse contre le retour du joug colonial.

Cap-Haïtien, l’aube impériale

Octobre 1804. Dans la chaleur dense du Cap-Haïtien, les anciens esclaves devenus soldats assistent à une cérémonie inédite dans les Amériques. Jean-Jacques Dessalines, héros de la guerre d’indépendance, se couronne lui-même empereur sous le nom de Jacques Ier. Drapé dans la pourpre, auréolé de la victoire contre l’armée napoléonienne, il proclame au monde l’existence d’un Empire noir souverain. L’écho est immense : pour la première fois, une nation issue d’une révolte d’esclaves revendique un ordre impérial, miroir et défi aux monarchies européennes.

Mais derrière les fastes, une réalité s’impose : Haïti, née dans le sang, doit survivre dans un monde hostile. Napoléon n’a pas renoncé, les États-Unis hésitent, l’Espagne contrôle encore l’Est de l’île, et la jeune nation est exsangue. Dessalines choisit alors l’Empire : une forme politique autoritaire, militaire, centralisée, qui doit protéger la liberté conquise. Deux ans plus tard, il est assassiné à Pont-Rouge, laissant derrière lui un État fracturé mais des fondations durables.

Comment comprendre ce Premier Empire d’Haïti ? Était-il un simple césarisme sanglant, ou une tentative pragmatique d’ériger une barrière contre la recolonisation et la dépendance économique ? Pour répondre, il faut revenir sur l’héritage révolutionnaire, les institutions de 1805, la campagne sanglante de Santo-Domingo, les choix économiques et la chute brutale de Jacques Ier.

L’indépendance du 1er janvier 1804 ne met pas fin à l’état de siège permanent. Le souvenir des massacres de 1802–1803, de Rochambeau et des menaces de reconquête française, hante l’île. Dessalines, gouverneur-général proclamé à Gonaïves, sait qu’une simple république fragile ne survivrait pas. Il lui faut une forme de pouvoir capable de mobiliser l’armée, de discipliner la population et d’imposer la peur aux ennemis.

Le choix tombe sur l’Empire. Contrairement aux monarchies européennes, la couronne n’est pas dynastique mais élective : l’empereur nomme son successeur. Cette formule vise à éviter les guerres de succession tout en gardant la main de fer d’un chef militaire. La devise « Liberté ou la mort » devient devise d’État, et les armoiries impériales intègrent canons, tambours et palmiers.

Ce n’est pas un hasard : l’Empire naît de la guerre et pour la guerre. Dans une île encore fumante des batailles, le sabre et la terre sont les seules sources de légitimité.

La Constitution du 20 mai 1805 fixe l’ossature de l’Empire. C’est un texte bref, militaire, sans lyrisme républicain.

Haïti est divisé en six divisions militaires, chacune commandée par un général directement subordonné à l’empereur. La hiérarchie civile disparaît au profit de la chaîne militaire. La souveraineté n’appartient pas au peuple abstrait, mais à l’empereur, « père de la nation ».

La couronne est déclarée élective et viagère : Jacques Ier désigne son successeur. Cette clause, inspirée à la fois de l’Empire romain et des royaumes africains, visait à verrouiller le pouvoir.

Mais c’est surtout sur la question raciale et foncière que la Constitution innove : aucun Blanc ne peut posséder de terre ni être maître sur Haïti. Les seuls tolérés sont les Allemands et Polonais qui avaient combattu aux côtés des insurgés. Cette disposition, née de l’expérience traumatique de l’esclavage, érige la couleur en ligne de défense politique. Haïti devient ainsi le premier État moderne à proclamer une égalité universelle… mais en excluant ceux qui incarnaient l’ancien ordre colonial.

Le texte fait du français la langue officielle et reconnaît le catholicisme comme religion dominante, mais sans clergé indépendant : l’État contrôle tout.

En somme, la Constitution de 1805 forge un État d’acier, pensé pour la survie, non pour la liberté politique.

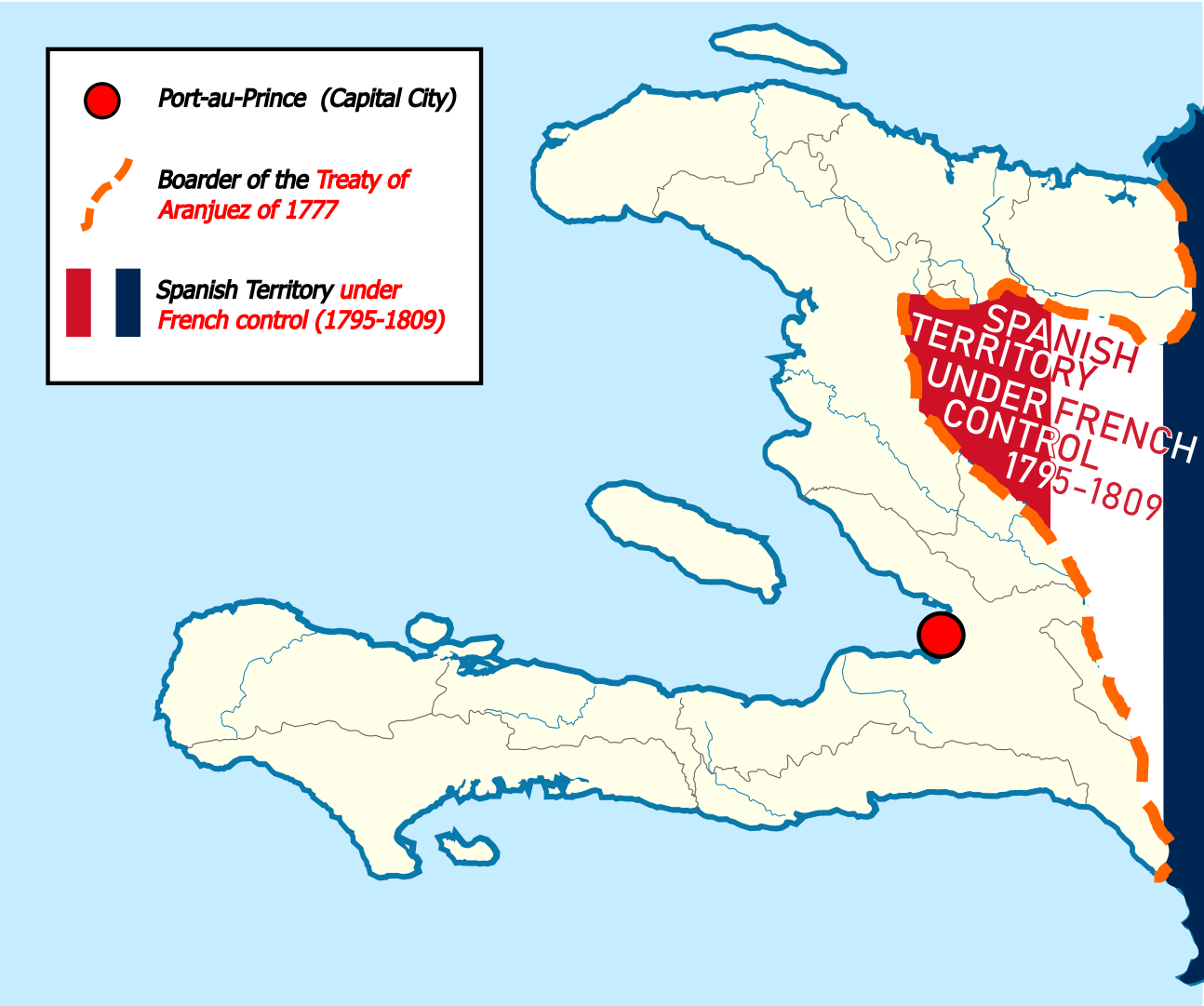

En 1804, l’Empire d’Haïti n’occupe que l’ouest de l’île. À l’est, Santo-Domingo reste sous contrôle français, avant d’être repris par l’Espagne en 1809. Dessalines sait que cette frontière est une menace permanente.

Il lance alors une politique de fortifications. Les hauteurs sont truffées de forts et redoutes, les chemins de passage surveillés. Le Cap-Haïtien et Port-au-Prince deviennent des places armées. Dans la logique de Jacques Ier, chaque paysan doit être soldat potentiel, chaque champ une réserve pour l’armée.

La géopolitique impériale repose sur une certitude : Haïti ne survivra que si elle décourage toute tentative de reconquête par une militarisation totale.

Au début de 1805, Dessalines décide d’en finir avec la menace orientale. Il lance une offensive en deux colonnes. Au nord, Christophe prend Santiago et avance jusqu’à La Vega. Au sud, l’empereur marche sur Hinche, San Juan et Azua. Les troupes haïtiennes atteignent Santo-Domingo et assiègent la ville.

Mais une escadre française arrive en renfort. Le siège est levé. Commence alors une retraite sanglante. Les troupes haïtiennes incendient villes et villages, massacrent des habitants de Santiago, Moca, La Vega, Baní. La logique est claire : punir une population perçue comme hostile et décourager toute collusion avec les Français.

Ces événements marquent durablement la mémoire dominicaine et nourrissent l’hostilité séculaire entre les deux peuples. Pour Haïti, la campagne de 1805 est à la fois un avertissement envoyé aux puissances européennes et une démonstration de brutalité qui choque les contemporains.

Le 20 mai 1805, dans la foulée de cette campagne, Dessalines adopte un nouveau drapeau noir et rouge, symbole de deuil et de sang. Ce drapeau, repris plus tard par Christophe et Duvalier, devient l’emblème d’un pouvoir radicalement noir.

Indépendance ne signifie pas prospérité. L’île est dévastée, les infrastructures détruites, les marchés extérieurs fermés. L’économie de l’Empire repose sur trois piliers : la terre, le travail et l’armée.

Les terres des colons français sont confisquées. Une partie est distribuée aux officiers pour s’assurer leur fidélité. Le reste est exploité par un système de travail forcé. Chaque paysan est assigné à une plantation ; l’État impose quotas et discipline. Ce régime, plus dur encore que celui de Toussaint Louverture, provoque des résistances. Mais pour Dessalines, c’est une nécessité : sans production agricole, pas de recettes ; sans recettes, pas d’armée.

La logique est implacable : l’économie est subordonnée à la guerre. Le trésor impérial se construit sur le sucre, le café et l’exportation contrainte.

Dessalines met en scène son pouvoir. Il adopte les attributs impériaux : manteau, sceptre, cérémonial. Une noblesse militaire se constitue autour de lui. Les généraux deviennent comtes et ducs, les officiers reçoivent terres et titres.

Mais cette mise en scène a une fonction politique : incarner la souveraineté noire face à l’Europe. Le sacre de Jacques Ier, loin d’être une fantaisie personnelle, est un message envoyé au monde : les anciens esclaves ne se contenteront pas d’une république fragile, ils se posent en égaux des rois et empereurs.

Dans la société, cependant, les tensions demeurent. L’administration se fait en français, mais le peuple vit en créole. La distance entre élites militaires et paysans grandit. L’ordre impérial apparaît comme une confiscation de la liberté conquise.

À peine deux ans après son sacre, Dessalines est trahi par ses proches. Christophe au Nord, Pétion et Boyer à l’Ouest, tous craignent sa brutalité et sa volonté de centralisation.

Le 17 octobre 1806, à Pont-Rouge, près de Port-au-Prince, l’empereur tombe dans une embuscade. Criblé de balles, son corps est mutilé. L’homme qui avait défait Napoléon est assassiné par les siens.

La mort de Jacques Ier plonge l’île dans la division. Le Nord, sous Christophe, devient un royaume. Le Sud, sous Pétion, une république. Haïti se fracture durablement.

L’Empire de Dessalines n’a duré que deux ans. Mais il a laissé une empreinte durable.

Politiquement, il a donné à Haïti une structure d’État centralisé, militaire, capable de résister aux menaces extérieures. Économiquement, il a imposé une discipline de fer, qui garantissait l’exportation au prix de la liberté paysanne.

Symboliquement, il a fixé les codes de la souveraineté noire : le drapeau, la devise, l’exclusion des Blancs de la propriété foncière.

Enfin, il a créé un imaginaire : celui d’un peuple qui, pour survivre, accepte l’autorité d’un chef de guerre. Cet imaginaire resurgira avec Henri Christophe au Nord, avec Soulouque en 1849, avec Duvalier au XXe siècle.

Deux ans pour fixer un siècle

Le Premier Empire d’Haïti fut bref, brutal, contradictoire. Mais il fut nécessaire. Sans militarisation, Haïti aurait sans doute succombé. Sans exclusion des Blancs, la recolonisation aurait menacé. Sans discipline économique, l’armée se serait effondrée.

Dessalines, Jacques Ier, a incarné cette logique : la liberté arrachée devait se défendre à coups de sabre, au prix de la contrainte et de la terreur.

En deux ans, il a fixé des lignes de force qui traverseront tout le XIXe siècle haïtien : la centralisation militaire, la fracture Nord-Sud, l’ambivalence entre liberté et ordre.

L’Empire est tombé avec lui, mais Haïti, elle, est restée debout.

Notes et références

- Constitution impériale de 1805 – Texte officiel du 20 mai 1805, Archives nationales d’Haïti (ANH).

- Proclamation de l’Empire – Acte du 22 septembre 1804 et couronnement à Cap-Haïtien début octobre 1804, rapportés dans les Gazettes contemporaines et dans l’édition de Thomas Madiou.

- Madiou, Thomas – Histoire d’Haïti, Tome III, Port-au-Prince, 1847.

- Saint-Rémy, Joseph – Mémoires de Toussaint Louverture suivis de sa correspondance, Paris, 1850.

- Schœlcher, Victor – Vie de Toussaint Louverture, Paris, 1889.

- Beaubrun Ardouin – Études sur l’histoire d’Haïti, Paris, 1853, vol. 9–10.

- James, C.L.R. – The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution, Vintage, 1963.

- Hazareesingh, Sudhir – Black Spartacus: The Epic Life of Toussaint Louverture, Farrar, Straus and Giroux, 2020.

- Geggus, David – Haitian Revolutionary Studies, Indiana University Press, 2002.

- Bell, Madison Smartt – Toussaint Louverture: A Biography, Pantheon, 2007.

- Casimir, Jean – La culture opprimée, Port-au-Prince, 2001.

- Moïse, Claude – Constitution et lutte de pouvoir en Haïti (1801–1806), Port-au-Prince, 1990.

- Debien, Gabriel – Les colons de Saint-Domingue et la Révolution (1789–1795), Karthala, 1992.

- Nicholls, David – From Dessalines to Duvalier: Race, Colour and National Independence in Haiti, Rutgers University Press, 1979.

- Ardouin, Beaubrun – Guerre de l’indépendance de Saint-Domingue (1802–1803), Paris, 1853.