Dessalines, l’Épée de la Liberté Noire : De l’esclavage à l’Empire, itinéraire d’un Titan insoumis

Esclave devenu empereur, Jean-Jacques Dessalines reste une figure incontournable et explosive de l’histoire noire mondiale. Héros de l’indépendance haïtienne, stratège militaire implacable et artisan d’un pouvoir noir sans concession, il incarne à la fois la libération et ses excès. De la Crête-à-Pierrot à Pont-Rouge, retour sur le parcours d’un homme que l’Histoire refuse de dompter.

Le feu et le sang dans les veines d’une île

Le soleil s’était levé, lourd et rouge, sur les terres noires des Gonaïves. En ce matin du 1er janvier 1804, le ciel semblait lui-même exsuder l’écho du carnage et des chaînes brisées. Jean-Jacques Dessalines, sabre au flanc, torse bombé, regard incandescent, s’avance vers l’autel de la patrie, escorté par des généraux qui, quelques années plus tôt, portaient encore les stigmates des fers coloniaux. D’une voix rauque, forgée par les cris des champs de canne et la poudre des batailles, il proclame ce que jamais l’Histoire n’avait osé inscrire : l’indépendance de la première république noire du monde. Haïti est née dans un cri, dans le sang, dans un refus intransigeant de l’asservissement.

Saint-Domingue, jadis joyau économique de l’Empire français, pivot du commerce triangulaire, se transforme en théâtre d’une insurrection totale, à la fois sociale, raciale, militaire et spirituelle. Le sol de cette île a bu le sang des maîtres comme des esclaves, des affranchis comme des généraux, dans une fureur où le politique ne se distingue plus du sacré. Et au centre de cette tourmente, un homme : Dessalines. Ni sage, ni modéré, il n’a ni la prose de Toussaint Louverture ni le raffinement de Pétion. Mais il a ce que d’autres n’osent incarner : l’absolu.

Faut-il voir en lui un libérateur visionnaire ou un tyran assoiffé de vengeance ? Un Spartacus créole ou un Néron tropical ? Ce qui est certain, c’est que Jean-Jacques Dessalines demeure l’une des figures les plus ambiguës, radicales et fondatrices de l’histoire moderne. Celui qui fut esclave, général, empereur, et boucher de masse, a gravé dans la pierre une leçon brutale à la face du monde : la liberté des peuples ne se mendie pas — elle se prend, par le feu s’il le faut.

Comment cet homme, né au plus bas de l’échelle coloniale, a-t-il pu renverser l’un des empires les plus puissants de son temps ? Quel fut le prix réel de cette indépendance conquise à la machette ? Et surtout, comment la mémoire de Dessalines continue-t-elle d’interroger notre rapport à la violence, à l’émancipation, à l’identité noire ?

Voici l’histoire d’un titan insoumis. Voici le chant mêlé de gloire et d’horreur d’une île brûlante, où le fer a remplacé les chaînes.

De l’ombre à la lumière

Il naît sans tambour ni parchemin, dans un recoin invisible de l’empire colonial français. Jean-Jacques Duclos, tel est son nom d’esclave, offert comme une ironie administrative au destin d’un homme né pour défier l’ordre du monde. Nous sommes en 1758, à Grande-Rivière-du-Nord, sur l’habitation sucrière du sieur Henri Duclos, une de ces forteresses agricoles où l’Afrique, arrachée, meurt à petit feu sous le fouet des colons.

L’enfant n’a ni père connu ni héritage, sinon la sueur. Mais une figure surgit de l’ombre pour le forger : Victoria Montou, sa tante, appelée « Gran Toya » ; femme libre dans l’âme, esclave dans le corps, redoutable guerrière qui avait combattu aux côtés des insurgés africains déportés. C’est elle qui, dans les marges du système, transmet à Jean-Jacques l’art du couteau, la dignité silencieuse, la mémoire des ancêtres. Ce n’est pas une éducation, c’est une initiation à la survie.

En grandissant, le jeune Duclos incarne cette brutalité contenue que le maître blanc redoute sans toujours l’identifier. Sa vigueur physique, son regard fixe et sa retenue inquiètent. Le labeur l’endurcit, les punitions le cuirassent, et sa langue, rare mais tranchante, signe déjà une intelligence crue, non domestiquée.

Vers l’âge de 30 ans, le destin bascule. Duclos devient commandeur, contremaître des champs, bras armé du maître contre ses frères d’infortune. Mais son autorité ne naît pas de la collaboration ; elle vient d’une puissance qu’il impose sans demander. C’est un poste ambigu, mi-négociateur, mi-bourreau. Il apprend à diriger, à frapper, à résister à la culpabilité ; une formation empirique à la brutalité du pouvoir.

Son affranchissement survient à cette époque. Il choisit alors le nom de Dessalines ; un nom qui sonne comme un tranchant dans l’histoire. Ce n’est plus l’homme d’un maître, mais celui d’un monde en ébullition. Dans la Plaine du Nord, il s’installe, observe, et guette. La grande insurrection de 1791 n’est pas encore déclenchée, mais la colère court les plantations comme un feu sous la cendre.

C’est autour de 1779 que s’opère une autre inflexion silencieuse : le contact indirect avec Toussaint Bréda, futur Louverture. Celui-ci loue une plantation du Petit-Cormier appartenant à Janvier Dessalines, où travaille un certain Jean-Jacques. Coïncidence historique ou passage de relais involontaire ? Peu importe : le lien est scellé. Ce futur chef de guerre vient d’entrer dans le champ magnétique d’un autre.

Ainsi naît Dessalines, non pas dans la lumière d’un baptême chrétien ni dans l’embrassade d’une académie, mais dans le tumulte de la canne, la sueur, le sang et l’instinct. Il est fils d’aucun Dieu, mais héritier d’un continent humilié. Et il s’apprête à rendre coup pour coup.

Entre croix et machettes

Tout commence dans une clairière obscure, un soir d’août 1791. Bois-Caïman. Un cochon noir est sacrifié, le sang mêlé à la terre, aux chants, aux larmes. Boukman, prêtre vaudou et ancien esclave jamaïcain, scelle un pacte. La religion des ancêtres devient ici arme de guerre. Ce n’est pas une révolte. C’est une déclaration de guerre métaphysique à l’ordre colonial.

Dessalines rejoint le soulèvement dès ses premières braises. Il ne parle pas beaucoup, mais frappe juste. Lieutenant dans l’armée noire improvisée, il apprend vite à diriger des hommes. Il se bat aux côtés de Jean-François, Biassou, puis se rapproche d’un autre astre montant : Toussaint Louverture.

La grande insurrection se répand comme une lèpre rédemptrice : plantations brûlées, maîtres égorgés, esclaves libérés par le feu. Mais déjà, l’ombre d’un autre combat se profile : il ne suffira pas de renverser les maîtres ; il faudra apprendre à gouverner. Et pour cela, la machette ne suffit plus.

L’abolition officielle de l’esclavage par la Convention, en 1794, change la donne. Louverture choisit de rallier la République française. Dessalines suit, délaissant les Espagnols qu’il avait un temps servis. Il passe du rôle de chef de bande à celui de général de brigade. Ce n’est plus la révolte des damnés ; c’est une révolution disciplinée.

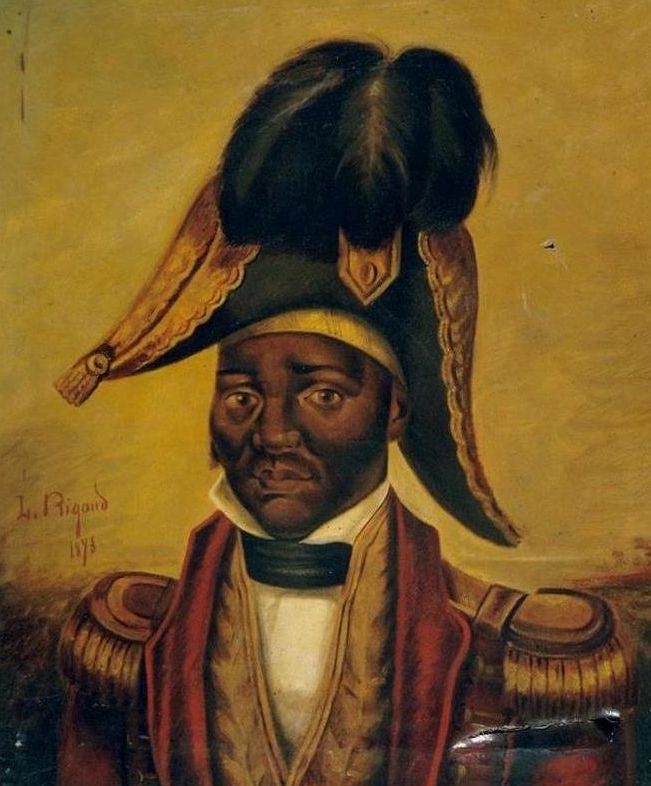

Au fil des combats, Toussaint le politique et Dessalines le militaire forment un tandem redoutable. Le second applique la volonté du premier avec une rigueur sans état d’âme. Et lorsque vient la Guerre des Couteaux (1799–1800) contre les mulâtres du Sud, menés par André Rigaud, c’est encore Dessalines que Louverture envoie en exécuteur de guerre.

La campagne est brutale, fratricide. Dessalines n’épargne ni les civils ni les soldats, considérant toute résistance comme trahison. La guerre se double d’un conflit racial : les Noirs contre les libres de couleur. Et dans cette logique d’épuration, un épisode le révèle dans toute sa radicalité : la fusillade de Moyse, son propre neveu adoptif, exécuté en 1801 pour avoir soutenu des révoltes paysannes. L’ordre prime. La discipline avant le sang du sang.

À la fin de cette période, Dessalines est devenu plus qu’un soldat : il est le glaive noir d’une révolution qui hésite encore entre réconciliation et vengeance.

Le combattant de l’indépendance

Lorsque Napoléon Bonaparte envoie son beau-frère Leclerc à Saint-Domingue pour « restaurer l’ordre », les dés sont déjà pipés. La promesse de paix masque un dessein plus sinistre : le rétablissement de l’esclavage. Les bateaux arrivent chargés de 30 000 soldats. Mais ils ignorent qu’en face, un homme comme Dessalines les attend ; pas pour négocier, mais pour détruire.

Et pourtant, dans un premier temps, Dessalines joue double jeu. Il collabore avec Leclerc, participe même à l’arrestation de Toussaint Louverture en juin 1802. C’est une trahison stratégique, peut-être politique. Mais très vite, la supercherie coloniale éclate. Les exécutions reprennent, les fers sont ramenés. L’illusion de l’émancipation républicaine s’effondre.

Alors, Dessalines retourne sa machette.

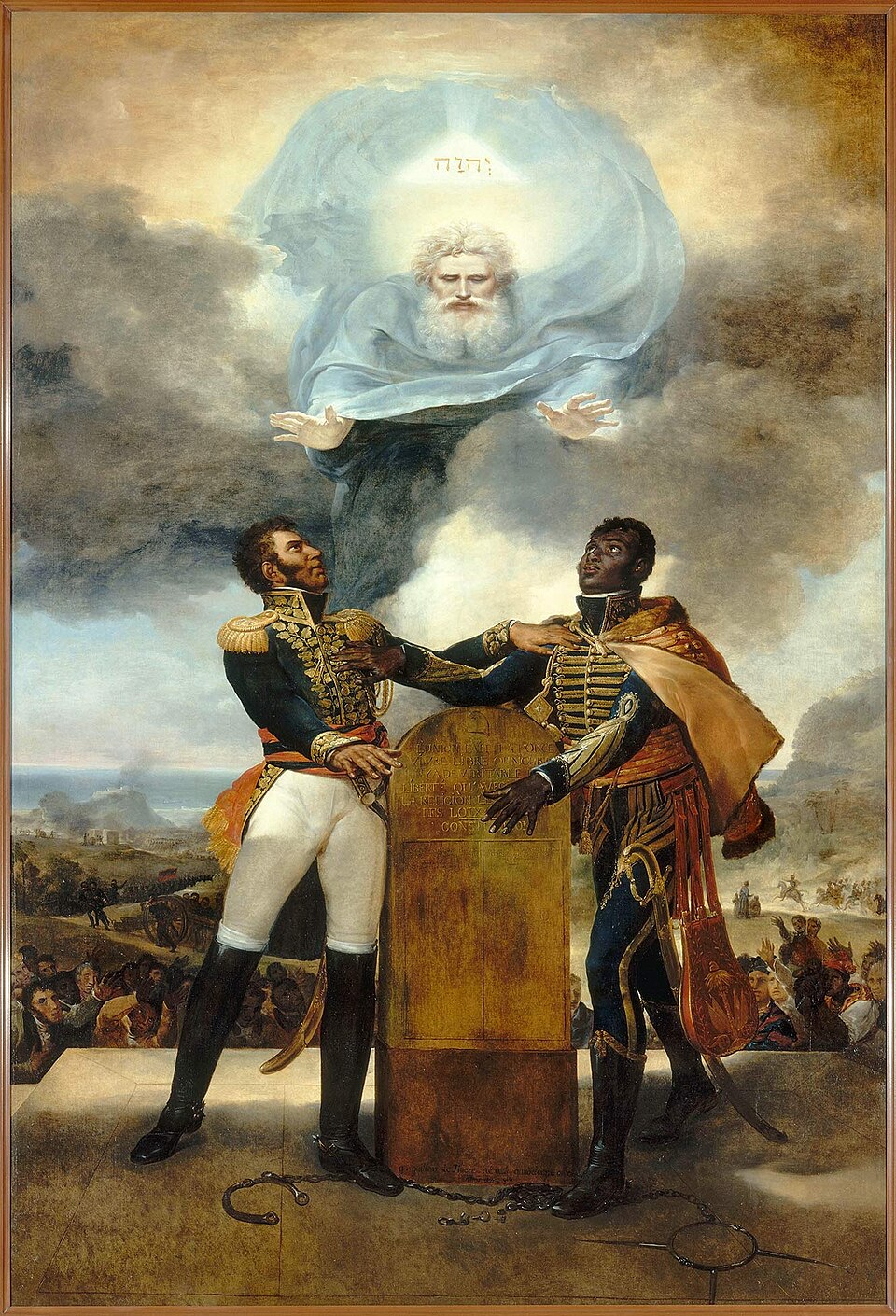

Il rejoint les insurgés, s’allie à Pétion, Christophe, Geffrard. À l’Arcahaie, en mai 1803, il fait l’unité sacrée des Noirs et des Mulâtres, crée un nouveau drapeau (le bleu et le rouge) cousu par Catherine Flon, en effaçant le blanc. Le message est clair : l’union ou la mort.

Dessalines, désormais général en chef de l’Armée indigène, mène une guerre sans merci. Il applique la stratégie de la terre brûlée, piégeant les Français dans les montagnes, sabotant leurs lignes, laissant la fièvre jaune terminer le travail des baïonnettes.

Culmination de cette campagne apocalyptique : la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803. Rochambeau y jette ses derniers 2 000 hommes contre une armée noire galvanisée par quinze ans de révolte. Dessalines triomphe. Le général Capois-La-Mort entre dans la légende. Les Français capitulent.

Quelques semaines plus tard, le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l’indépendance d’Haïti. Il ne demande rien à personne. Il ne négocie pas. Il impose. Et il le fait non pas au nom des Lumières, mais au nom des morts.

Dans l’histoire du monde, jamais encore un peuple d’anciens esclaves n’avait défait une armée impériale. Haïti vient d’être accouchée dans le sang, et Dessalines est sa sage-femme au sabre nu.

L’empereur Noir

Le 2 septembre 1804, dans une Haïti encore fumante de cendres coloniales, Jean-Jacques Dessalines est proclamé empereur. Le sacre officiel a lieu un mois plus tard, le 8 octobre, dans une mise en scène digne d’un César tropical. Il prend le nom de Jacques Ier, fait rédiger une constitution, et institue une monarchie héréditaire. À ses côtés, des généraux promus barons, comtes, princes, dans une tentative de refonder une élite indigène.

Il parle désormais d’État, de nation, de pouvoir noir. L’ancienne colonie devient un laboratoire politique inédit : un pays fondé non pas sur la mémoire d’une royauté ancestrale, mais sur la négation absolue de l’ordre colonial.

L’empire est autoritaire, centralisé, catholique, francophone. La Constitution de 1805 interdit la propriété privée à toute personne blanche, sauf si elle a été naturalisée par le gouvernement. Le pouvoir entend éliminer toute résurgence de l’ordre racial. Pour Dessalines, tolérer une présence blanche serait permettre le retour de la domination.

Mais l’indépendance ne suffit pas. Ce que Dessalines veut, c’est l’éradication totale du souvenir de l’esclavage ; et cela passe par l’anéantissement de ceux qui l’ont incarné. En février 1804, il signe un décret de mort. Entre 3 000 et 5 000 Blancs sont méthodiquement massacrés à travers le pays. Femmes et enfants compris. À Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Léogâne, Saint-Marc ; le sang coule par rivières. Les meurtres sont perpétrés à l’arme blanche, pour éviter d’alerter les autres cités.

Les seuls épargnés sont ceux utiles à la nouvelle nation : quelques médecins, prêtres, agriculteurs allemands, et surtout ces fameux déserteurs polonais, devenus “les blancs noirs” de la révolution.

Ce massacre, qualifié par certains historiens de nettoyage ethnique, n’est ni improvisé ni anarchique. Il est rationnel, idéalogique, systémique. Il vise à consolider l’indépendance par l’extermination d’une menace potentielle. Et surtout, il oblige les mulâtres à participer, pour qu’ils ne puissent se déclarer innocents d’un acte qui engage la nation entière.

C’est ici que l’homme devient mythe ; ou monstre, selon la perspective.

Dessalines, qui avait libéré son peuple, choisit de l’enchaîner à une mémoire sanglante, où la liberté coûte la pureté d’un peuple. Son geste n’est pas isolé ; il est constitutif de la fondation d’Haïti. Il y aura désormais un avant et un après le massacre.

D’une couronne à une tombe

Couronné dans la cendre et le sang, Dessalines entame un règne marqué par la reconstruction autoritaire. Mais très vite, l’utopie impériale révèle ses fissures. Si l’esclavage est aboli, le travail forcé revient sous un autre nom. Les terres sont redistribuées à ses généraux et proches, tandis que les cultivateurs (libérés, mais dépossédés) sont astreints à produire pour l’État.

Le paradoxe est cruel : le sabre qui libéra la terre l’administre désormais comme un fouet déguisé. Ce néo-servage provoque un exode rural massif, une défiance rampante dans les campagnes, et une dissension silencieuse parmi les anciens compagnons d’armes.

L’économie peine à redémarrer. Les grandes propriétés, confisquées mais mal gérées, ne génèrent ni richesse ni stabilité. Le rêve d’un État noir souverain commence à s’effriter sous le poids des réalités agricoles, militaires et humaines. Pire : la haine des anciens colons se transforme en rivalité de classe entre Noirs et Mulâtres, avec, au cœur du dispositif, un empereur de plus en plus isolé.

Le couperet tombe le 17 octobre 1806.

En route vers Port-au-Prince après une campagne dans le Sud, Dessalines est intercepté à Pont-Rouge. Le piège a été tendu par ceux-là mêmes qu’il croyait avoir anoblis : Alexandre Pétion, Henri Christophe, André Rigaud, Jean-Pierre Boyer, Bruno Blanchet… Tous anciens généraux de l’armée indigène. Tous passés du rang d’alliés à celui d’exécutants.

Le corps de l’empereur est criblé de balles, abandonné à même le sol. Il n’y aura pas de procès. Pas de discours. Pas d’appel à la clémence. Juste une mort froide, sans honneurs. Un an plus tôt, il brandissait l’épée de la souveraineté. Désormais, il gît sans sépulture digne, jusqu’à ce qu’un mausolée lui soit enfin dédié, des décennies plus tard.

À peine tué, l’empire est aboli, la monarchie enterrée, son fils écarté. La République reprend ses droits ; ou du moins ce qu’il en reste, car l’île est désormais fracturée : Christophe règne au Nord, Pétion au Sud. La guerre civile reprend sous d’autres formes. Le rêve d’unité meurt avec Jacques Ier.

Et dans le silence qui suit son assassinat, une question persiste : le crime fut-il contre un tyran… ou contre l’indépendance elle-même ?

Entre légende et démonstration

Il aura fallu un siècle, mais Haïti n’a jamais oublié Jacques Ier.

En 1903, à l’occasion du centenaire de l’indépendance, son nom devient celui de l’hymne national : La Dessalinienne. Le chant, composé par Justin Lhérisson, célèbre non seulement la liberté, mais le glaive qui l’a rendue possible. C’est un acte de réhabilitation patriotique : l’Empereur, autrefois assassiné par ses pairs, est désormais l’incarnation officielle de la souveraineté haïtienne.

Puis, en 1926, le régime républicain fait élever un mausolée à Port-au-Prince. L’ancien esclave reçoit enfin une sépulture d’État. Son portrait, jadis utilisé dans les pamphlets bonapartistes pour le diaboliser, est repris, redoré, glorifié. Les écoles portent son nom. Les rues aussi. Son héritage devient incontournable, même pour ceux qui refusent d’en assumer la brutalité.

Mais ce consensus apparent masque des fractures idéologiques profondes.

Dessalines, plus que tout autre figure de la révolution haïtienne, incarne l’ambiguïté radicale de l’émancipation noire.

Pour les courants afro-centristes, il est le libérateur absolu. Celui qui, contrairement à Toussaint Louverture, n’a pas tendu l’autre joue. Il n’a pas quémandé la liberté — il l’a arrachée. Il est vu comme un prophète de la violence légitime, un prédécesseur de Frantz Fanon, un frère d’armes de Nat Turner ou Thomas Sankara.

Mais pour d’autres, notamment dans les cercles postcoloniaux, Dessalines soulève un malaise. Le massacre de 1804, s’il répond à une logique de guerre totale, pose la question de la violence fondatrice. Peut-on bâtir une nation sur l’extermination ? Son autoritarisme, sa rigidité agraire, son pouvoir centralisé trahissent-ils déjà les germes du néo-colonialisme interne ?

Dans la conscience noire mondiale, Dessalines est une figure tranchante. Il fascine, mais dérange. Il incarne cette vérité brutale que les indépendances ne sont jamais données. Elles se prennent. Et parfois, elles coûtent plus cher que l’asservissement.

Aujourd’hui encore, son nom provoque des débats passionnés en Haïti et au-delà. Héros ou tyran ? Martyr ou meurtrier ? La réponse importe peu. Car ce que Dessalines impose à chacun de nous, c’est une confrontation frontale avec le prix du pouvoir, de la liberté, et de la mémoire.

Dessalines ; un Spartacus noir ou un Néron créole ?

À l’heure où les nations s’interrogent sur leurs fondations, leurs mythes et leurs monstres, Jean-Jacques Dessalines demeure une énigme brûlante ; un homme que l’Histoire refuse de classer. Fils de la canne, empereur sans descendance politique, libérateur taché de sang, son parcours déchire les catégories faciles.

Spartacus noir, sans doute, par sa capacité à transformer une armée d’anciens esclaves en une force de guerre capable de briser l’échine d’un empire. Mais Néron créole, aussi, dans sa fureur vengeresse, dans cette volonté d’anéantir non seulement l’oppresseur, mais parfois ce qui pouvait encore ressembler à une coexistence possible.

La rupture qu’il incarne est totale, anthropologique autant que politique. Il ne s’agit pas seulement d’abolir l’esclavage, mais de changer l’ordre du monde, en redéfinissant ce que signifie être souverain, noir, libre, maître de sa terre ; quitte à faire de cette terre un champ d’exécution.

On peut critiquer Dessalines. On peut même le redouter. Mais on ne peut pas l’ignorer.

Il invite à une relecture brutale et sans fard de l’histoire haïtienne ; non plus comme une succession de tragédies, mais comme une série de décisions, parfois monstrueuses, prises dans un contexte où la survie collective passait par la violence radicale. Et dans cette lecture, il devient clair qu’Haïti n’est pas née d’un rêve éclairé, mais d’un cri.

Un cri que le monde, deux siècles plus tard, entend encore résonner.

Notes et références

- Cauna, Jacques de – Toussaint Louverture et l’indépendance d’Haïti, Karthala, 2004.

- Trouillot, Michel-Rolph – Silencing the Past: Power and the Production of History, Beacon Press, 1995.

- Dubois, Laurent – Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution, Harvard University Press, 2004.

- Dubroca, Louis – Vie de J.-J. Dessalines, chef des Noirs de Saint-Domingue, 1806.

- Geggus, David P. – The Haitian Revolution: A Documentary History, Hackett Publishing, 2014.

- Boisrond-Tonnerre, Louis – Acte de l’indépendance d’Haïti, Gonaïves, 1804.

- Lhérisson, Justin – La Dessalinienne (1903), hymne national d’Haïti, commandé pour le centenaire de l’indépendance.

- Wikipedia.fr – Jean-Jacques Dessalines.