Le 23 février 1802, dans une gorge étroite de l’Artibonite, les troupes de Toussaint Louverture affrontent l’armée française de Rochambeau. Victoire française ? Défaite haïtienne ? En réalité, la Ravine-à-Couleuvres illustre l’ambiguïté de la guerre coloniale : une bataille indécise mais décisive, où la ténacité des insurgés annonçait déjà l’échec de l’expédition napoléonienne.

L’écho des gorges ensanglantées

Février 1802. Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, a décidé d’en finir avec l’« anomalie » de Saint-Domingue : une colonie riche, mais désormais sous l’autorité d’un ancien esclave devenu général en chef, Toussaint Louverture. Pour rétablir l’ordre colonial et réaffirmer la souveraineté française, il dépêche son beau-frère, le général Charles Leclerc, accompagné de vétérans de l’armée révolutionnaire, dont le redoutable Donatien de Rochambeau.

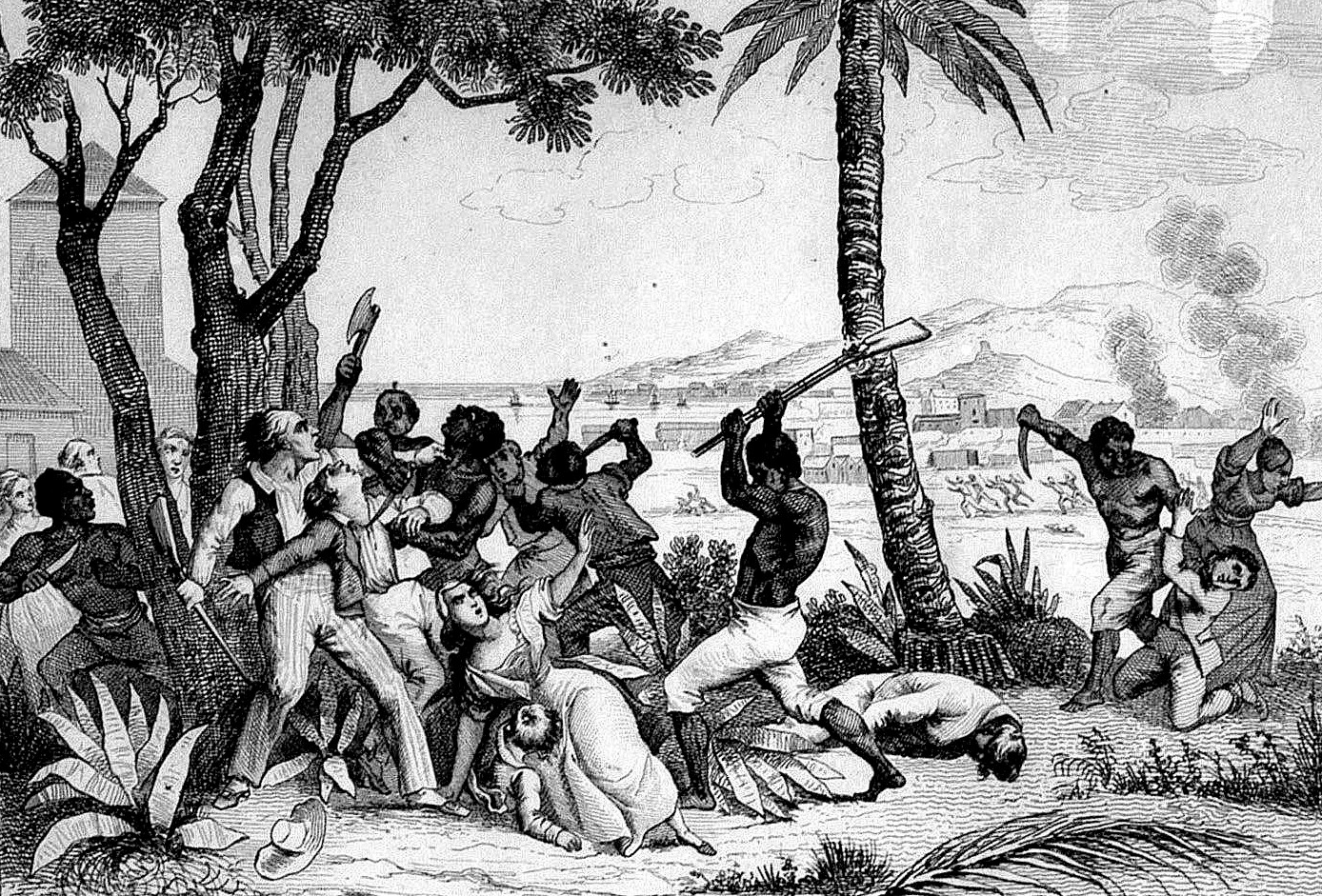

C’est dans ce contexte qu’éclate, le 23 février 1802, l’une des batailles les plus âpres et les plus mystérieuses de la guerre coloniale : la Ravine-à-Couleuvres. Une gorge étroite, encaissée entre des montagnes boisées, hérissée d’abatis, saturée de fumée et d’éclats de voix. Là, les grenadiers français affrontent les soldats et cultivateurs armés de Louverture. Le choc est brutal, presque primitif : « un combat d’homme à homme », dira Leclerc dans son rapport.

Mais au-delà des récits officiels, une question demeure : s’agit-il d’une victoire française, d’une résistance héroïque haïtienne, ou d’une défaite stratégique pour Toussaint ? Les chiffres divergent, les mémoires se contredisent, et les historiens oscillent entre glorification et scepticisme.

C’est cette ambiguïté, cette bataille indécise mais décisive, que nous allons explorer. Car Ravine-à-Couleuvres, bien plus qu’un simple épisode militaire, illustre les limites de la machine impériale française et la ténacité d’une armée née de l’esclavage.

Pour comprendre cette scène fondatrice de la mémoire haïtienne, il faut revenir sur son contexte, ses acteurs, son déroulement et ses interprétations.

Une île en feu

Au tournant du XIXᵉ siècle, Saint-Domingue n’est plus la « perle des Antilles » docile qui enrichissait la France. Depuis l’insurrection de 1791, la colonie s’est transformée en un champ de bataille permanent, où les anciens esclaves, menés par Toussaint Louverture, ont non seulement vaincu les colons, mais aussi résisté aux Espagnols et aux Britanniques. En 1801, Louverture va plus loin encore : il promulgue une constitution qui le proclame gouverneur à vie de la colonie.

À Paris, ce défi est inacceptable. Napoléon Bonaparte décide alors de frapper fort. Une armée de plus de 30 000 hommes est envoyée, sous le commandement de son beau-frère, Charles Leclerc. La mission est claire : reprendre le contrôle, désarmer Louverture, et, dans l’ombre, préparer le retour de l’esclavage.

Parmi les généraux débarqués, un nom ressort : Donatien de Rochambeau, vétéran brutal de la Révolution française. C’est lui qui, quelques semaines plus tard, se retrouvera face à Louverture dans la gorge étroite de la Ravine-à-Couleuvres.

La vallée de l’Artibonite est alors l’un des verrous stratégiques de Saint-Domingue. Fertile et densément peuplée, elle relie les plaines côtières aux montagnes où les troupes insurgées trouvent refuge. Contrôler l’Artibonite, c’est ouvrir la voie vers les Gonaïves et couper les forces noires de leurs bases.

Louverture connaît la topographie mieux que quiconque. Il y installe ses troupes, mélange de soldats aguerris et de cultivateurs armés, qu’il utilise en éclaireurs et en forces d’appoint. Pour lui, l’Artibonite doit devenir une barrière naturelle, un espace piégé où l’armée française s’usera dans les gorges, les bois et les ravines.

De son côté, Rochambeau, à la tête de sa division, avance vers Saint-Michel-de-l’Attalaye puis vers l’Estère. Sa stratégie est offensive : briser rapidement la résistance haïtienne avant que la guérilla ne s’organise. Mais il va découvrir que cette île « en feu » est un adversaire plus redoutable qu’une armée régulière.

Les armées en présence

Face à Louverture, l’armée française aligne des effectifs relativement modestes. Sous le commandement du général Donatien de Rochambeau, assisté de Jean-Baptiste Brunet, de l’adjudant-général Jean-Pierre Lavalette du Verdier et du colonel Guillaume Rey à la tête de la 5ᵉ demi-brigade légère, ce sont environ 2 000 hommes qui prennent position.

Ce sont des vétérans des guerres révolutionnaires, disciplinés, encadrés par une hiérarchie expérimentée. Leur force réside dans la cohésion, la manœuvre en colonne et l’usage de l’artillerie légère. Mais la topographie joue contre eux : la Ravine-à-Couleuvres est un entonnoir piégé, où la tactique linéaire européenne se brise contre les abatis et les tirs embusqués.

Pour les soldats de Rochambeau, habitués aux plaines d’Italie ou du Rhin, ce décor tropical est une prison verte, où chaque arbre peut cacher un fusil.

Ici commence l’éternel débat des chiffres. Selon le rapport officiel du général Leclerc, Toussaint aligne près de 5 000 hommes : 1 500 grenadiers d’élite, 1 200 hommes choisis dans les meilleurs bataillons, 400 dragons, et 2 000 cultivateurs armés disséminés dans les bois. Une armée hybride, mêlant soldats aguerris et miliciens improvisés.

Mais Toussaint lui-même, dans ses Mémoires rédigées au fort de Joux, minimise : il n’aurait disposé que de 300 grenadiers et 60 cavaliers. Une version sans doute destinée à accentuer l’héroïsme de sa résistance.

L’historien haïtien Thomas Madiou (1847) parle de 1 600 hommes, cultivateurs compris. Le contemporain Joseph Saint-Rémy évoque une résistance farouche mais inférieure en nombre. Plus récemment, Sudhir Hazareesingh (2020) estime l’armée de Toussaint à environ 3 000 hommes ; un compromis entre les exagérations et les minimisations.

Quoi qu’il en soit, la troupe de Louverture est un mélange explosif : soldats formés à la discipline européenne, cavaliers éclairs, et paysans transformés en guérilleros par nécessité. Ils ne sont pas une armée régulière au sens napoléonien, mais une force populaire polymorphe, adaptée au terrain, imprévisible, et surtout motivée par une cause : la liberté arrachée aux colons.

Le choc dans la ravine

La veille du grand affrontement, les Français occupent les hauteurs du Morne Barade. Les troupes de Toussaint s’y pressent, harcelant les positions ennemies dans la nuit. Les combats sont confus, ponctués de charges et de contre-attaques.

À l’aube, Louverture lance une offensive audacieuse : il rallie sa cavalerie et fond sur la plaine de la plantation Périsse. Les Français, surpris, doivent se replier en désordre sur les gorges de la Ravine-à-Couleuvres. L’armée coloniale n’est pas écrasée, mais elle recule, bousculée par des adversaires qui connaissent chaque pli du terrain. Déjà, l’Artibonite démontre qu’elle sera une forteresse plus difficile à réduire que prévu.

À l’aube du 23 février, Rochambeau ordonne l’assaut. La Ravine-à-Couleuvres est une gorge étroite, encaissée, dont les flancs abrupts sont couverts de bois. Des abatis préparés par les Haïtiens obstruent le passage. Dans les hauteurs, des cultivateurs armés tirent en embuscade, tandis que les grenadiers de Louverture tiennent les retranchements.

Le rapport du général Leclerc, envoyé à Paris, résume l’intensité du choc en une phrase :

« Il y eut là un combat d’homme à homme ; les troupes de Toussaint se battirent bien, mais tout céda à l’intrépidité française. »

La réalité est plus complexe. Les combats durent des heures, dans une confusion totale. Les Français avancent par vagues, escaladant les abatis, au prix de lourdes pertes. Les Haïtiens résistent pied à pied, tirent depuis les hauteurs, contre-attaquent par escouades. Ce n’est pas une bataille classique : c’est une lutte viscérale, une guerre de gorge, où la discipline européenne s’oppose à la rage d’hommes qui défendent leur liberté.

Finalement, sous la pression, les lignes de Toussaint cèdent. Ses troupes se replient vers Petite-Rivière-de-l’Artibonite, laissant le champ aux Français. Mais Rochambeau, épuisé, n’a pas les moyens d’exploiter cette percée.

Les pertes demeurent incertaines :

- Leclerc évoque 800 morts haïtiens contre 200 pertes françaises et 30 prisonniers.

- Thomas Madiou inverse presque les chiffres : 300 pertes chez les hommes de Toussaint, 200 chez Rochambeau.

- Hazareesingh et Madison Smartt Bell insistent sur l’ambiguïté : une victoire tactique française, mais coûteuse et stérile.

La bataille est donc, comme souvent dans cette guerre, indécise : les Français ont avancé, mais au prix de leur énergie, tandis que Toussaint, battu, conserve ses forces intactes pour la suite.

Lectures et interprétations

Dans son rapport au ministre de la Marine, le général Leclerc choisit une formule lapidaire :

« Les troupes de Toussaint se battirent bien, mais tout céda à l’intrépidité française. »

Ce récit, destiné à Paris, a une fonction politique : rassurer le Premier Consul et l’opinion française, montrer que l’expédition progresse et que les soldats de la République demeurent invincibles, même dans les gorges tropicales.

En réalité, cette version réduit un affrontement complexe à une victoire morale. Les pertes françaises sont minimisées, la résistance haïtienne reléguée à une simple bravade. C’est moins un compte rendu militaire qu’un exercice de propagande impériale.

Du côté haïtien, les mémoires et les historiens dressent un tout autre tableau.

- Toussaint Louverture, dans ses Mémoires rédigées au fort de Joux, insiste sur la disproportion des forces et sur le courage de ses hommes, réduisant ses effectifs à quelques centaines pour exalter leur héroïsme.

- Thomas Madiou (1847), père de l’historiographie haïtienne, affirme que Toussaint commandait environ 1 600 hommes, cultivateurs compris, et que les pertes furent équilibrées : environ 300 morts côté haïtien contre 200 pour les Français.

- Joseph Saint-Rémy (1850) et Victor Schœlcher (1889) soulignent le caractère épique de la résistance, mettant en avant la ténacité d’une armée populaire affrontant une puissance coloniale organisée.

Ici, la bataille est perçue comme une victoire morale : même en reculant, Toussaint démontre que ses troupes peuvent tenir tête aux meilleurs soldats de l’Empire.

Les historiens modernes, plus critiques, insistent sur l’ambiguïté du combat.

- Madison Smartt Bell (2007) parle d’une bataille « confuse, coûteuse et sans vainqueur clair », où l’avantage tactique français se heurte à l’usure et à la guérilla.

- Sudhir Hazareesingh (2020) estime l’armée de Toussaint à environ 3 000 hommes et conclut à une victoire tactique française, mais une impasse stratégique : Rochambeau ne parvient pas à exploiter son succès, et l’isolement de ses troupes persiste.

En définitive, Ravine-à-Couleuvres illustre l’essence même de la guerre de Saint-Domingue : chaque victoire française ressemble à une victoire à la Pyrrhus, et chaque défaite haïtienne se transforme en symbole de résistance.

Une bataille « indécise » mais décisive

Sur le papier, la bataille de la Ravine-à-Couleuvres ressemble à une victoire française. Les troupes de Toussaint reculent, l’armée coloniale conserve le champ de bataille. Mais ce succès reste fragile. Les Français perdent des hommes, du temps, et surtout leur communication avec le régiment du général Jacques Maurepas, isolé dans les montagnes.

En termes stratégiques, Rochambeau n’obtient qu’un gain territorial limité. La vallée de l’Artibonite n’est pas pacifiée. L’expédition française s’enlise dans une guerre d’attrition qui use ses forces bien plus qu’elle ne les renforce.

Pour les troupes de Toussaint, le repli vers Petite-Rivière-de-l’Artibonite n’est pas une débandade, mais une manœuvre calculée. Louverture préserve son armée intacte, prête à se retrancher à la Crête-à-Pierrot, haut lieu de résistance qui marquera l’imaginaire haïtien quelques semaines plus tard.

Ainsi, Ravine-à-Couleuvres devient un préambule héroïque : même en cédant le terrain, les insurgés prouvent qu’ils ne se laisseront pas écraser. La guérilla, l’attrition, le harcèlement permanent deviennent les armes principales d’une armée qui ne peut rivaliser en discipline, mais qui domine dans la durée.

Dans l’historiographie et la mémoire collective haïtiennes, la bataille n’est pas vue comme une défaite mais comme une preuve de courage. Elle s’inscrit dans une séquence où chaque combat, même perdu tactiquement, participe à l’usure de l’ennemi et à l’inexorable chemin vers Vertières (1803) et l’indépendance.

La Ravine-à-Couleuvres incarne ainsi cette vérité paradoxale : les Français gagnaient les batailles, mais perdaient la guerre.

Mémoire et postérité

Du côté français, la bataille de la Ravine-à-Couleuvres est souvent reléguée au rang d’« épisode » de l’expédition de Saint-Domingue. Les récits officiels, comme celui de Leclerc, insistent sur la bravoure des grenadiers, mais ne s’attardent pas sur les pertes ni sur l’enlisement stratégique. La tradition militaire française préfère retenir la gloire des troupes plutôt que l’impasse coloniale.

Ainsi, dans les manuels d’histoire métropolitains du XIXᵉ siècle, Ravine-à-Couleuvres apparaît à peine, éclipsée par des campagnes plus « glorieuses » en Europe.

En revanche, les historiens haïtiens, à commencer par Thomas Madiou (1847) et Joseph Saint-Rémy (1850), ont fait de la Ravine-à-Couleuvres un jalon du récit national. Elle est décrite comme une bataille héroïque, où des paysans armés, épaulés par quelques centaines de grenadiers, tinrent tête à l’élite de l’armée napoléonienne.

Cette mémoire s’est inscrite dans une trame qui mène de Bois-Caïman à Vertières : une chaîne de résistances qui fondent la nation haïtienne. La Ravine-à-Couleuvres y tient la place d’un symbole moral, démontrant que même un revers peut devenir une victoire de dignité.

Les travaux contemporains, qu’ils soient haïtiens (Jean Casimir, Claude Moïse) ou étrangers (Madison Smartt Bell, Sudhir Hazareesingh), invitent à dépasser les mythes nationaux et les rapports de propagande. La bataille de la Ravine-à-Couleuvres n’est ni une grande victoire française, ni une défaite haïtienne cuisante : c’est un combat indécis, révélateur des forces et des faiblesses des deux camps.

En cela, elle devient une clé de lecture : les Français avaient la discipline et la puissance de feu, mais manquaient d’endurance et de soutien local ; les Haïtiens, eux, perdaient des batailles, mais gagnaient une guerre en exploitant le temps, le terrain et la volonté farouche d’être libres.

Ravine-à-Couleuvres, une défaite tactique, une victoire historique

La Ravine-à-Couleuvres n’a pas la résonance mythique de Vertières ni l’aura tragique de la Crête-à-Pierrot, mais elle illustre à merveille la logique paradoxale de la guerre de Saint-Domingue. Militairement, l’affrontement du 23 février 1802 fut une victoire tactique française : Rochambeau repoussa les troupes de Toussaint et conserva le terrain. Mais historiquement, il s’agit d’une victoire stérile, coûteuse et sans lendemain.

Car derrière les chiffres et les rapports, un constat s’impose : chaque combat de ce type usait l’armée française, affaiblie par les pertes, la maladie et l’hostilité du terrain, tandis que l’armée haïtienne, même en retraite, se régénérait dans la population, dans la mémoire et dans la cause de la liberté.

Ravine-à-Couleuvres fut donc une défaite tactique pour Louverture, mais une victoire morale pour Haïti. Elle démontra que l’armée indigène pouvait affronter la meilleure infanterie d’Europe, qu’elle pouvait reculer sans céder, plier sans rompre.

En cela, cette bataille mineure sur le plan stratégique devint un jalon majeur de la mémoire nationale : un rappel que la liberté ne se mesure pas en kilomètres gagnés ou perdus, mais en volonté de résister.

Dans les gorges étroites de l’Artibonite, l’écho des coups de feu et des cris de guerre résonne encore comme un avertissement à l’Empire : à Saint-Domingue, la victoire militaire n’était jamais synonyme de domination politique.

Notes et références

- Leclerc, Charles – Rapports au Ministre de la Marine sur la campagne de Saint-Domingue (1802), Archives nationales françaises.

- Louverture, Toussaint – Mémoires du fort de Joux (1802-1803).

- Madiou, Thomas – Histoire d’Haïti, Tome II, Port-au-Prince, 1847.

- Saint-Rémy, Joseph – Mémoires de Toussaint Louverture, Paris, 1850.

- Schœlcher, Victor – Vie de Toussaint Louverture, Paris, 1889.

- Hazareesingh, Sudhir – Black Spartacus: The Epic Life of Toussaint Louverture, Farrar, Straus and Giroux, 2020.

- Bell, Madison Smartt – Toussaint Louverture: A Biography, Pantheon Books, 2007.

- James, C.L.R. – The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution, Vintage, 1963.

- Casimir, Jean – La culture opprimée, Port-au-Prince, 2001.

- Moïse, Claude – Constitution et lutte de pouvoir en Haïti (1801-1806), Port-au-Prince, 1990.