Il fut esclave, stratège, républicain, gouverneur ; puis prisonnier de la République qu’il avait servie. Toussaint Louverture n’est pas une icône lointaine : il est l’angle mort de l’universalisme français. Cet article exceptionnel retrace sa trajectoire fulgurante, sa trahison par Napoléon, son effacement organisé, et pose la question : comment réparer l’oubli d’un homme qui avait compris la République mieux qu’elle-même ?

La légende. Le silence. L’effacement.

Il fut l’un des plus grands stratèges de son siècle, un général autodidacte, un esprit politique d’une rare lucidité. Il naquit esclave, s’éleva par la force de l’intelligence et du feu, tint tête à trois empires ; et pourtant, son nom n’est mentionné qu’à la marge, son visage rarement sculpté, son œuvre trop souvent ignorée.

Toussaint Louverture, celui que Bonaparte appelait « l’énigme noire », libéra une colonie, défendit une république qui n’était pas faite pour lui, et finit ses jours dans les glaces du Jura français, captif, trahi, affamé par la même France dont il avait porté les armes.

Il ne fut ni dictateur, ni saint. Il fut un homme noir dans un monde blanc, un être libre dans un siècle d’esclavage. Ce que la République ne lui a jamais pardonné, c’est d’avoir compris trop tôt la contradiction fondatrice de ses principes : la liberté proclamée pour tous, mais jamais pensée pour les Noirs.

Cet article entend restituer l’épaisseur tragique, la grandeur tactique, et la radicale humanité de Toussaint Louverture. Non comme une icône folklorisée, mais comme ce qu’il fut : un géant politique, un précurseur oublié de l’émancipation mondiale, un témoin gênant de l’histoire française.

Enfant d’une colonie en feu

Il vient au monde dans une plantation de l’ancienne colonie française de Saint-Domingue, en 1743, dans les entrailles d’un système conçu pour broyer les siens. Toussaint Louverture (on l’appelle d’abord Toussaint Bréda, du nom de l’habitation où il est né) est le fils d’esclaves africains déportés, sans doute originaires du peuple Allada (ou Arada), du golfe de Guinée. On dit que son père fut un prince. Cela ne change rien à l’ordre colonial : dans l’île la plus riche de l’Empire français, l’homme noir n’est qu’une marchandise.

Saint-Domingue produit sucre, café, indigo et coton pour l’Europe ; au prix de travaux forcés, mutilations, viols et assassinats de masse. L’espérance de vie moyenne d’un esclave y est inférieure à 10 ans. C’est dans ce monde d’une brutalité industrielle, d’une modernité raciste, que naît celui qui défiera bientôt l’Empire.

Toussaint est affranchi vers l’âge de 33 ans, sans doute pour services rendus. Il n’a jamais fréquenté les écoles, mais lit Rousseau, l’Abbé Raynal, et les Évangiles avec une intensité qui fera de lui un penseur politique. Il s’instruit en secret, forme son esprit dans l’humiliation et la patience, et cultive une foi catholique rigoriste, peut-être proche du jansénisme ; une religion austère, centrée sur la grâce, l’ordre et le devoir.

Il ne parle pas encore au nom des siens. Mais déjà, il observe, il analyse, il attend.

Avant d’être général, Toussaint est cocher, soigneur, puis gestionnaire d’une plantation. Il connaît les chevaux, les hommes, la terre. Son intelligence frappe. Son autorité calme, redoutée, séduit même certains maîtres. Il navigue avec prudence entre les colons blancs, les esclaves africains, les affranchis créoles, les mulâtres ; il parle plusieurs langues, code plusieurs mondes.

Loin d’être une figure romantique du rebelle immédiat, Toussaint est un stratège lent, un pragmatique absolu. Il comprend que la liberté ne s’arrache pas par l’émotion, mais par l’organisation. En s’élevant dans l’ordre colonial sans trahir les siens, il devient le lien vivant entre la plantation et la guerre à venir.

Toussaint est encore silencieux. Mais Saint-Domingue commence déjà à brûler.

La Révolution dans la colonie

La Révolution française, avec ses promesses d’égalité, de fraternité, de liberté, s’ouvre sous le regard de millions d’esclaves qui ne sont pas invités à la table des droits. En 1789, quand les députés de la Constituante proclament la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ils le font sans jamais mentionner ceux qui peuplent les colonies. À Saint-Domingue, la richesse des colons repose sur l’inhumanité : plus de 500 000 esclaves pour 32 000 colons blancs.

Les débats qui secouent Paris atteignent rapidement l’île. Les grands planteurs réclament plus d’autonomie pour mieux défendre leurs privilèges. Les affranchis (libres de couleur, souvent riches, parfois éduqués) réclament l’égalité juridique. Mais les esclaves, eux, ne réclament rien publiquement. Ils écoutent. Ils se souviennent. Ils préparent.

Dans les habitations, dans les bois, dans les maisons des maîtres, les rumeurs circulent. On parle de liberté, de révolte, de justice divine. Les sermons de l’abbé Raynal, les idées de l’abbé Grégoire, les prières vodou deviennent des armes invisibles.

Le 22 août 1791, la plaine du Nord s’embrase. C’est l’insurrection de Bois-Caïman. Des milliers d’esclaves se soulèvent. Les plantations brûlent. Les maîtres sont tués. Les symboles de l’ordre colonial sont anéantis. En quelques jours, la colonie la plus rentable du monde devient ingouvernable.

Toussaint Louverture ne participe pas immédiatement au soulèvement. Il reste à l’écart, analyse, observe. Mais ce silence est stratégique. Il veut comprendre les rapports de force, identifier les leaders, évaluer les options. C’est un homme de guerre, mais aussi un homme d’État en devenir. Lorsqu’il entre dans le mouvement, ce n’est pas en suiveur ; c’est en organisateur. Il structure les troupes, les discipline, forge une armée.

En 1793, le contexte bascule : la France révolutionnaire, assaillie sur tous les fronts, entre en guerre contre l’Espagne et l’Angleterre, qui lorgnent la colonie. Les colons blancs sont déchirés entre royalistes, républicains, autonomistes. La République est à bout de souffle, isolée. Elle cherche des alliés en urgence.

C’est à ce moment que la Convention nationale vote l’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies, le 4 février 1794, sous la pression conjuguée des révoltes antillaises et des impératifs militaires. Ce décret ne vient pas d’un élan moral : il est dicté par le pragmatisme.

Peu avant ce décret, Toussaint, qui avait initialement rejoint les Espagnols, change de camp et rallie les Français. Ce choix n’est pas une trahison ; c’est une lecture réaliste du contexte international. Il sait que seul un État européen en crise pourrait tolérer (temporairement) une armée noire victorieuse.

Dès lors, il devient général républicain. Il ne combat plus seulement pour libérer ses frères : il devient un homme d’État, porteur de l’idée que l’égalité doit avoir une peau noire. Mais la République, elle, n’a pas encore compris ce que cela signifie.

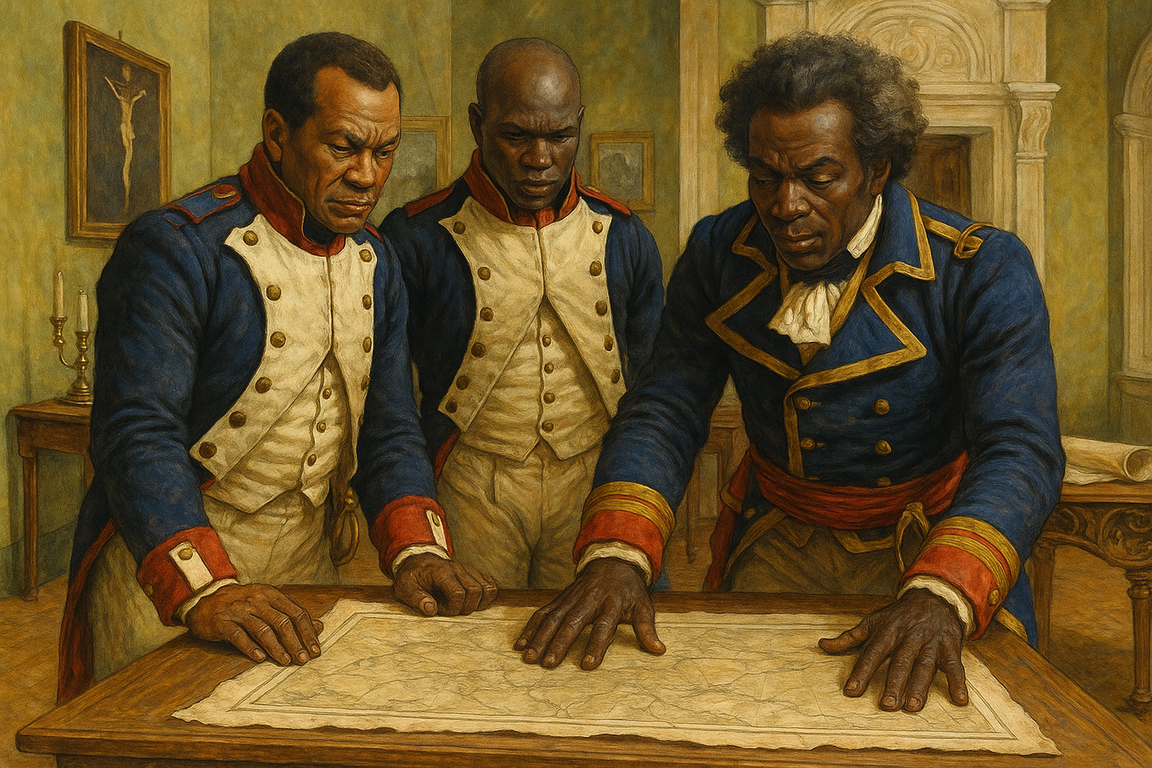

Dès son ralliement à la République en 1794, Toussaint Louverture transforme la guerre en levier de pouvoir. Il ne se contente pas de vaincre ; il construit. Face aux troupes espagnoles et britanniques qui cherchent à s’emparer de l’île, il mène une campagne militaire d’une efficacité foudroyante, combinant guérilla, guerre psychologique et tactique classique.

En trois ans, il reprend les deux tiers du territoire, rallie les anciens esclaves, neutralise les planteurs récalcitrants. À chaque victoire, il consolide son autorité : sur les Noirs, les affranchis, les colons, mais aussi sur les généraux blancs. Il impose une discipline militaire absolue, interdit les représailles sauvages, maintient l’économie des plantations ; mais sans retour à l’esclavage.

Il comprend que pour sauver la Révolution à Saint-Domingue, il faut produire, exporter, tenir la France économiquement. Il rétablit le système des ateliers collectifs : les anciens esclaves sont payés, mais forcés de rester sur les terres, ce qui lui vaudra des critiques… et des comparaisons injustes. Il ne restaure pas l’esclavage ; il tente d’éviter l’effondrement économique.

Sous sa direction, l’armée noire devient l’une des plus puissantes de l’Atlantique. Il la forme à l’européenne, y intègre des officiers blancs ; mais la structure est noire, l’autorité est noire, l’idéologie est noire. C’est un précédent inacceptable pour la France, qui le flatte publiquement mais l’observe avec inquiétude.

Car Toussaint ne cache plus son ambition. Il nomme ses propres gouverneurs, dicte les lois locales, négocie directement avec les États-Unis et l’Angleterre. Il gouverne une colonie française comme un État souverain. Et il pense, déjà, à l’après-Napoléon.

En 1801, il franchit le point de rupture : il proclame une Constitution pour Saint-Domingue, rédigée par ses soins. Elle abolit définitivement l’esclavage, garantit la liberté de culte, interdit la discrimination raciale, établit l’autonomie complète de l’île tout en maintenant l’attachement à la France… en théorie.

Mais surtout, cette Constitution nomme Toussaint gouverneur à vie ; avec droit de choisir son successeur. C’est trop. Pour Paris, pour Bonaparte, pour l’ordre colonial. Un Noir qui se proclame chef d’un État autonome, qui légifère sans l’approbation du Directoire, qui s’adresse aux puissances étrangères en son nom ; c’est un crime politique.

Pour Toussaint, cette Constitution est une assurance contre le retour de l’esclavage. Pour Napoléon, c’est une déclaration d’indépendance déguisée. L’affront est clair, la réponse sera brutale.

La trahison (le piège bonapartiste)

Lorsque Napoléon prend les rênes de la France en 1799, il hérite d’un empire en lambeaux et d’une idéologie révolutionnaire qu’il prétend prolonger tout en la vidant de sa substance. Le Consulat affiche les mots d’égalité, mais prépare en coulisses le retour de la hiérarchie raciale. Pour Napoléon, les colonies doivent redevenir ce qu’elles étaient : des instruments de richesse, où la main-d’œuvre noire est exploitable à merci.

À Saint-Domingue, l’abolition de l’esclavage (1794) a bouleversé l’ordre mondial, fragilisé les réseaux négriers et inspiré les peuples noirs de tout l’Atlantique. Louverture y règne désormais en stratège respecté, gouverneur autoproclamé mais loyal (en apparence) à la République. Trop libre, trop autonome, il incarne un précédent inacceptable pour un empire en reconstruction.

En 1802, Napoléon envoie 30 000 soldats dans la colonie ; la plus vaste expédition outre-mer jamais lancée par la France. À sa tête : Charles Leclerc, son beau-frère, homme froid, méthodique, porteur d’un ordre secret : briser Toussaint, liquider les généraux noirs, rétablir l’ancien ordre, par les armes si nécessaire.

Les premiers échanges sont ambigus. Leclerc proclame des intentions pacifiques, loue le talent de Toussaint, le remercie pour son œuvre. Mais déjà, les arrestations commencent. Les généraux Moïse et Maurepas sont éliminés. Les troupes françaises réoccupent les villes, désarment les troupes noires. La guerre est menée sans déclaration.

Toussaint, lucide, sent le piège. Il refuse les provocations, se replie, gagne du temps. Il sait que ses forces sont affaiblies, que la population est lasse de la guerre. Il cherche une issue qui épargnerait le sang des siens.

En mai 1802, un fragile accord est trouvé : Toussaint accepte de se retirer de la vie publique, à condition que l’abolition de l’esclavage soit garantie, que la République soit respectée, que la paix soit réelle. Il retourne dans sa plantation d’Ennery, dans le Nord. Il cesse les hostilités, mais ne baisse pas la garde. Il écrit, il surveille, il attend.

Ce geste, il le fait par patriotisme, non par naïveté. Il croit encore en la parole d’État, en l’esprit de la Révolution, au possible respect du droit. Il ne voit pas que la France de 1802 n’est plus celle de 1794. Il ne comprend pas encore que pour Napoléon, un général noir restera toujours un problème à résoudre ; pas un citoyen à respecter.

Ce compromis lui coûtera la liberté. Puis la vie.

Le 7 juin 1802, le piège se referme. Toussaint Louverture est arrêté par traîtrise, sous prétexte d’un interrogatoire. C’est le général Brunet, émissaire de Leclerc, qui l’invite à une discussion sous couvert de conciliation. Toussaint s’y rend, confiant encore aux principes qu’il a servi, persuadé qu’on peut parler d’homme à homme. Il ne reverra jamais sa maison, ni son île.

Aucun mandat, aucun procès, aucune déclaration publique. Il est kidnappé, arraché à sa famille, mis aux fers avec son épouse Suzanne et son plus jeune fils. Napoléon veut éteindre sa voix, effacer son influence sans faire de lui un héros. Il est immédiatement embarqué sur un navire militaire, direction : la France métropolitaine. Mais pas Paris, pas un tribunal, pas une cellule honorable. Il est conduit dans le silence, dans l’ombre, dans l’oubli organisé.

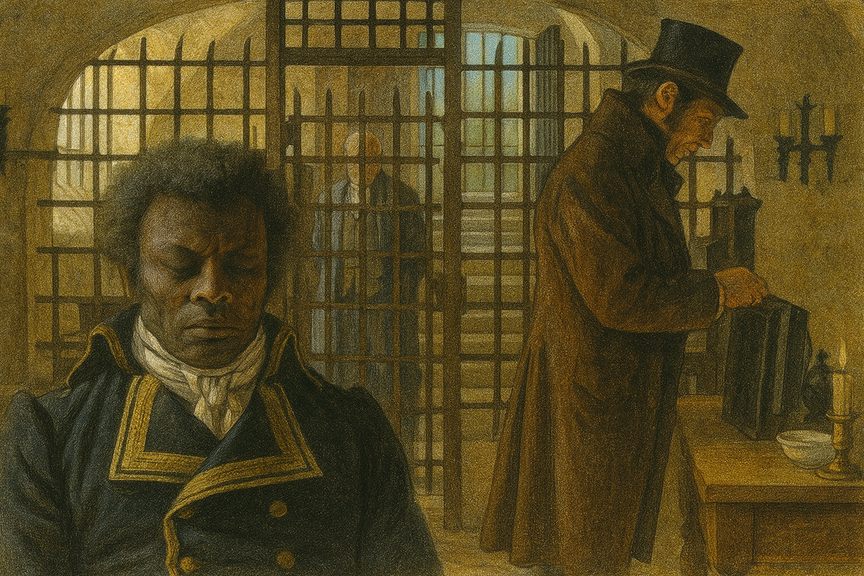

Sa destination : le Fort de Joux, dans les montagnes du Jura. Une forteresse froide, humide, isolée à 1 100 mètres d’altitude, perchée dans un paysage de brume et de gel. Toussaint y arrive en plein été. Il ignore encore que ce lieu sera sa tombe sans sépulture.

Les conditions de détention sont inhumaines. Sa cellule fait à peine six mètres carrés, sans lumière directe, sans feu, sans papiers, sans livres. Il demande de quoi écrire ; on refuse. Il réclame une Bible ; on hésite. Il est surveillé jour et nuit.À mesure que l’hiver approche, les murs transpirent l’humidité, le froid le ronge. Ses vêtements ne suffisent pas. On réduit ses rations. On l’affame. Lentement.

La République, qui prétendait combattre les tyrans, a inventé ici une forme moderne d’assassinat : la disparition administrative. Il n’est ni jugé ni condamné. Il est invisibilisé à petit feu, éliminé dans le dos de l’opinion.

Le 7 avril 1803, Toussaint Louverture meurt dans sa cellule. L’autopsie officielle évoque une pneumonie aggravée par la malnutrition. Il pesait à peine 60 kilos. Aucun monument, aucune cérémonie, aucun cercueil identifié. Son corps, selon certains récits, aurait été jeté dans une fosse glacée, sans sépulture, comme un rebut de l’histoire.

Mais ce que Napoléon n’avait pas prévu, c’est que le silence nourrit parfois la colère et la mémoire. En Haïti, la nouvelle de la déportation réveille les généraux noirs : Dessalines, Christophe, Pétion. Ils reprennent les armes, refusent de croire à une paix coloniale.

Quelques mois plus tard, l’armée française est battue. Le 1er janvier 1804, Haïti devient indépendante. Le premier État noir libre du monde moderne. Une victoire née d’un deuil. L’homme que l’on croyait faire taire devient fondateur.

Mémoire volée, légende confisquée

Il fut l’un des plus grands chefs militaires et politiques du monde moderne. Il battit les armées européennes, abolit l’esclavage par les armes, gouverna une colonie comme un État. Et pourtant, aucune statue en son honneur n’a été érigée en France avant le XXIe siècle. Pas de place à son nom, pas de rue dans Paris, pas de jour férié, pas de reconnaissance institutionnelle digne de son œuvre.

Dans les manuels scolaires, quand il n’est pas oublié, il est caricaturé. Soit en “dictateur noir” à la main lourde, soit en “bon général fidèle” à la France — deux récits également faux, également utiles à l’oubli républicain.

Son corps n’a jamais été retrouvé. Pas de tombe, pas de mausolée. Comme s’il n’avait jamais existé. La République a effacé non seulement sa mémoire, mais sa matière. Et ce silence n’est pas un accident : c’est une stratégie.

Car Toussaint dérange. Il ne se contente pas d’avoir été un Noir libre ; il a été un Noir puissant. Et cela, l’histoire officielle française, encore pétrie de refoulés coloniaux, ne peut l’encaisser sans risquer l’ébranlement de ses mythes.

Toussaint Louverture n’a jamais eu sa place dans le Panthéon. Et ce n’est pas un oubli ; c’est un choix. Car le faire entrer, ce serait reconnaître trois vérités que la République ne supporte pas.

D’abord, qu’il incarne l’hypocrisie de l’universalisme français. La Déclaration des droits de l’homme l’excluait de facto. La République ne l’a jamais libéré ; il s’est libéré lui-même.

Ensuite, qu’il révèle une trahison fondamentale : la France a proclamé l’égalité tout en l’annulant dans ses colonies. Elle a envoyé des armées pour restaurer l’esclavage. Elle a laissé mourir dans le froid un homme qu’elle appelait son général.

Enfin, parce que sa victoire n’est pas française. Elle est nègre, souveraine, populaire. Elle ne s’est pas faite à Paris, mais à Vertières, à Bois-Caïman, dans les champs de canne incendiés. Elle ne doit rien à la République : elle la dépasse, la contredit, la met à nu.

Panthéoniser Toussaint, ce serait dire que la France doit sa première défaite impériale à un esclave devenu général. Ce serait admettre que la liberté, se prend ; elle ne se quémande pas.

Sources

- Jacques de Cauna, Toussaint Louverture et l’indépendance d’Haïti : témoignages pour un bicentenaire, Karthala, Paris, 2004, 299 p. (ISBN 978‑2‑845‑86503‑7).

- Philippe Girard, Ces esclaves qui ont vaincu Napoléon. Toussaint Louverture et la guerre d’indépendance haïtienne (1801‑1804), Éditions du CNRS, 2012.

- Jean‑Louis Donnadieu, Toussaint Louverture, le Napoléon noir, Belin, 2014.

- Frédéric Régent, La France et ses esclaves : de la colonisation aux abolitions (1620‑1848), Grasset, Paris, 2007.

- Antoine‑Marie‑Thérèse Métral & Isaac Louverture, Histoire de l’expédition des Français à Saint‑Domingue, Fanjat aîné, Paris, 1825, p. 325.

- Alfred Nemours, Histoire de la captivité et de la mort de Toussaint‑Louverture, Berger‑Levrault, 1929.