Souvent réduite à un soulèvement d’esclaves, la Révolution haïtienne fut en réalité une guerre politique, militaire et culturelle d’une ampleur inédite. De 1791 à 1804, elle opposa des Africains asservis, devenus stratèges, aux plus grandes puissances impériales du XVIIIe siècle. Première révolution noire victorieuse de l’histoire moderne, elle bouleversa durablement l’ordre colonial mondial, imposant par les armes la souveraineté d’un peuple que l’Occident refusait de considérer comme humain. Nofi explore en profondeur les dynamiques internes, les fractures politiques et les ambitions géostratégiques d’un événement encore trop souvent marginalisé dans les récits historiques classiques.

À la fin du XVIIIe siècle, le monde occidental est en pleine ébullition. L’Europe, écartelée entre Lumières et absolutismes, amorce des bouleversements politiques majeurs : la Révolution française ébranle les fondements monarchiques et philosophiques du Vieux Continent, tandis que l’Amérique, à peine indépendante, devient un laboratoire républicain. Mais au-delà des capitales européennes et des colonies nord-américaines, un autre foyer d’insurrection, bien plus radical, bien plus subversif, surgit dans l’espace caraïbéen. Il s’agit de Saint-Domingue (perle sucrière de l’empire colonial français) qui s’apprête à bouleverser l’ordre du monde.

Dans cette colonie ultrarentable, premier exportateur mondial de sucre et de café, les chiffres de prospérité cachent une structure sociale profondément fracturée. Sous les ors des habitations coloniales, près de 500 000 esclaves africains sont maintenus dans un régime de terreur réglementée. Or, ce système, construit sur l’oubli de l’humanité des Noirs, portait en lui sa propre ruine. Les esclaves, loin d’être des bêtes de somme dociles, préservaient des savoirs, des réseaux, une spiritualité propre, et surtout une mémoire politique qui allait bientôt prendre la forme d’un affrontement généralisé.

La Révolution haïtienne, débutée en 1791, dépasse de loin le simple soulèvement d’esclaves opprimés. Elle n’est pas un cri de douleur mais une réponse stratégique, pensée, portée par des acteurs afro-descendants décidés à construire leur propre souveraineté. Elle incarne la seule révolution du XVIIIe siècle où les idéaux de liberté furent arrachés par ceux à qui l’on refusait jusqu’à la condition humaine. Ce soulèvement ne fut pas une reproduction marginale de la Révolution française mais bien une matrice originale d’autodétermination noire, fondée sur des conceptions africaines du pouvoir, de la terre et de l’alliance.

C’est cette révolte, devenue révolution, puis État, que Nofi entend réexaminer à hauteur d’hommes libres.

I. SAINT-DOMINGUE AVANT LA TEMPÊTE

A. Une colonie survoltée : richesse, dépendances et fractures

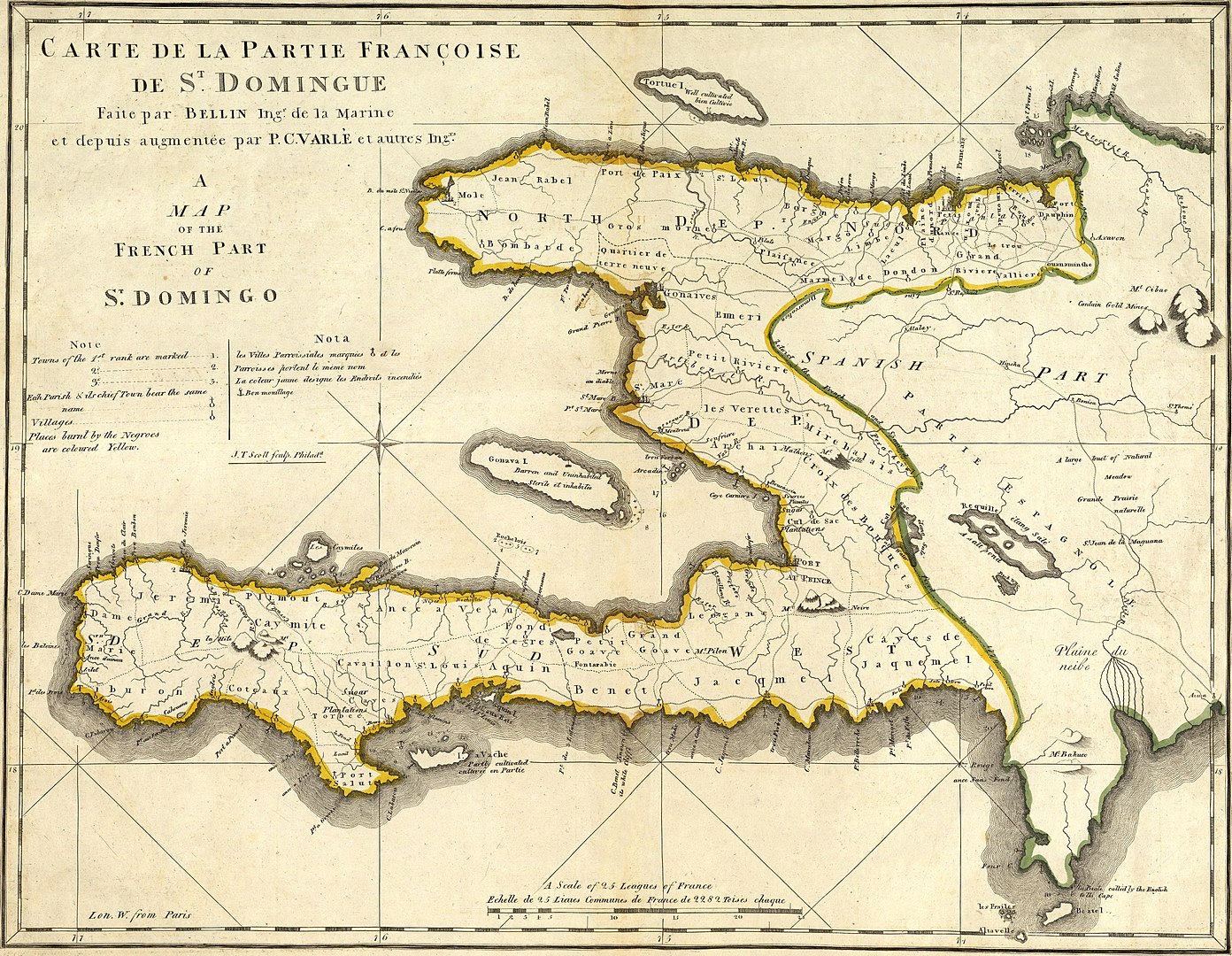

En 1789, Saint-Domingue n’est pas une colonie parmi d’autres : c’est l’épicentre de l’économie coloniale française. Son rendement agricole est si colossal qu’un tiers du commerce extérieur de la métropole en dépend directement. Les ports de Nantes, Bordeaux et La Rochelle vivent au rythme des cargaisons de sucre, de café, de coton et d’indigo produits sur les terres de l’île. Saint-Domingue est une « usine à ciel ouvert », calibrée pour l’exportation ; un cœur battant du capitalisme mercantile atlantique.

Ce modèle repose sur une organisation quasi militaire du travail : l’habitation. Chaque plantation fonctionne comme un microcosme totalitaire, dirigé par un maître, relayé par des commandeurs noirs souvent contraints, et alimenté par un flux constant de main-d’œuvre africaine. Ce système ne survit qu’à coups de répression méthodique et de renouvellement perpétuel des corps : l’espérance de vie d’un esclave y dépasse rarement dix ans. Les planteurs, soucieux de rentabilité, préfèrent importer que faire naître.

Au sommet de la pyramide sociale, les grands blancs, aristocrates ou grands négociants, vivent dans l’illusion d’un absolutisme tropical. Ils règnent sur des fortunes colossales, lorgnent vers l’autonomie politique et méprisent la République en gestation à Paris. es petits blancs, quant à eux, composent un groupe bigarré (artisans, soldats, fonctionnaires subalternes) frustrés d’être pauvres parmi les dominants. Leur ressentiment social se cristallise souvent en haine raciale, notamment envers les libres de couleur, mulâtres ou noirs affranchis, parfois fortunés, mais systématiquement exclus des honneurs, de l’armée et de la citoyenneté. Ces derniers incarnent une anomalie insupportable dans l’ordre racial colonial : des Noirs éduqués, propriétaires, parfois plus riches que des Blancs.

Et puis, en bas de l’échelle, il y a la masse silencieuse ; les esclaves africains. Réduits au rang de biens meubles par le Code noir, ils sont censés être invisibles, obéissants, muets. Pourtant, ce silence apparent est trompeur. Sous les coups et les prières, sous les chants de travail et les veillées rituelles, se tisse un langage codé, une mémoire souterraine, une identité tenace. Les esclaves ne sont pas passifs ; ils attendent, observent, murmurent. Et un jour, ils frapperont.

B. Marronnage, vaudou, contre-sociétés : germes d’un pouvoir parallèle

Derrière la façade d’un ordre colonial solide et efficace, Saint-Domingue dissimule un sous-bois de résistances, de fuites, de réinventions. Loin d’être entièrement écrasés par la machine esclavagiste, les Africains réduits en servitude organisent des formes de dissidence durables, souvent invisibles aux yeux du maître, mais redoutablement efficaces sur le plan symbolique et communautaire. Le marronnage, en particulier, constitue bien plus qu’une simple fuite individuelle : il est un acte politique, un refus d’exister dans les cadres imposés par la société coloniale.

Le marron (celui qui s’évade et fonde des communautés dans les hauteurs ou les forêts) devient la figure matricielle de la souveraineté noire. Ces enclaves fugitives, parfois durables, parfois éphémères, servent de sanctuaires, de lieux de repli, de bases d’attaques mais aussi de bastions culturels. On y retrouve les structures lignagères africaines, des formes de chefferie guerrière, des rites, des langues, des musiques et des savoirs médicinaux transplantés depuis le continent-mère. Le marronnage n’est pas qu’un geste de survie : c’est une proclamation d’indépendance.

Au cœur de cette autonomie se niche le vaudou, système religieux afro-caribéen souvent caricaturé par les missionnaires et les récits coloniaux comme superstition barbare. Or, il serait plus juste d’y voir une institution spirituelle et politique, articulant les fragments des cosmogonies d’Afrique de l’Ouest (Yoruba, Fon, Kongo) en une théologie du lien, du pacte, de la révolte. Le vaudou est langage, médecine, droit, mémoire. Il permet la communication entre les vivants et les ancêtres, entre le passé africain et la terre d’exil.

Cette religion, centrée sur les lwa (esprits), structure la solidarité entre esclaves de différentes ethnies et crée un espace mental de liberté. Elle est également un instrument d’organisation : la cérémonie du Bois-Caïman, en 1791, sera précisément un rituel vaudou, à la fois serment sacré et ordre d’insurrection.

Face à cette culture noire en gestation, l’Église catholique officielle se révèle impuissante. Encadrée par des curés souvent absents, ignorants du créole et indifférents à la souffrance noire, la religion du colon se heurte à une double résistance : une indifférence populaire d’une part, et une hybridation active d’autre part. Les esclaves ne rejettent pas systématiquement le catholicisme, mais le reconfigurent : les saints deviennent masques des lwa, les prières latines se mêlent aux chants africains, les croix s’installent dans les houmforts (temples vaudous).

En somme, bien avant 1791, une autre Saint-Domingue se constitue dans l’ombre : un territoire mental, rituel, symbolique, qui prépare le terrain pour une révolution pensée depuis les marges. L’insurrection à venir ne tombera pas du ciel : elle sortira des bois, des rêves, des tambours.

II. 1791 : LA GUERRE COMMENCE

A. Du Bois-Caïman à l’explosion : chronologie d’une première offensive stratégique

La nuit du 14 août 1791, dans les hauteurs boisées du Morne-Rouge, un rassemblement clandestin donne naissance à l’un des actes fondateurs les plus redoutés de l’histoire coloniale : la cérémonie du Bois-Caïman. Loin du mythe exotique véhiculé par la tradition coloniale (qui y voit un sabbat sanguinaire) cette rencontre est, en réalité, un congrès de guerre, une conjuration politique déguisée en rituel religieux. Dirigée par Boukman Dutty, prêtre vaudou et esclave jamaïcain affranchi, la cérémonie scelle une alliance entre différentes nations africaines asservies : Mandingues, Congos, Igbos, Aradas. Le serment est clair : incendier les plantations, éliminer les maîtres, renverser l’ordre esclavagiste.

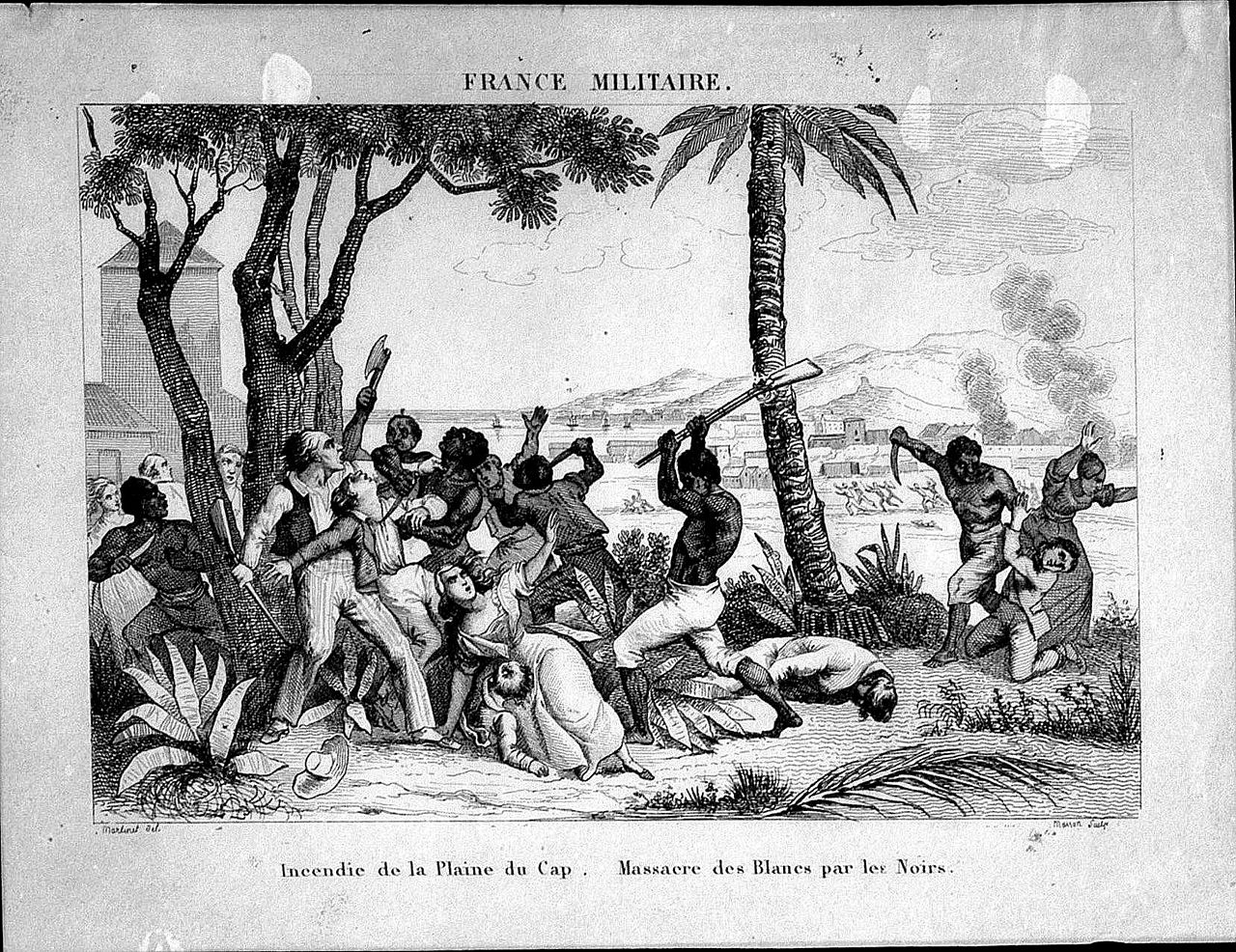

Quelques jours plus tard, le feu prend. Entre le 22 et le 23 août, le Nord de la colonie s’embrase. En quelques semaines, près de 200 plantations sont détruites, des centaines de colons tués, et des milliers d’esclaves prennent les armes. Cette fulgurance n’est pas le fruit du hasard : c’est une opération coordonnée, longtemps murie dans l’ombre des cases et des campements marrons. L’armée insurgée adopte une stratégie classique des peuples dominés : la terre brûlée, qui prive l’ennemi de ressources et sème la panique psychologique.

Trois figures émergent dès cette première phase : Jean-François, Biassou et Boukman. Tous anciens esclaves, souvent lettrés ou formés dans les rouages du système militaire colonial, ils dirigent les forces insurgées selon une logique hiérarchisée. Jean-François se proclame « général en chef » et négocie rapidement avec les Espagnols de Saint-Domingue orientale, qui voient dans le soulèvement une opportunité d’affaiblir la France. Biassou, quant à lui, établit une base logistique durable et impose une discipline de guerre stricte. Boukman, charismatique mais radical, sera abattu dès novembre 1791 ; sa tête exposée en place publique dans une vaine tentative de décapitation morale du mouvement.

L’effet de l’insurrection sur l’opinion coloniale et métropolitaine est immédiat : un séisme politique. À Paris, les débats de l’Assemblée législative se crispent, les clubs abolitionnistes comme la Société des Amis des Noirs sont marginalisés, et l’on commence à percevoir que la « question coloniale » pourrait faire éclater la jeune République. À Saint-Domingue, les colons paniquent, s’arment, réclament l’aide de la métropole. L’illusion d’un esclavage éternel s’est effondrée en quelques semaines.

Mais ce que les colons ne comprennent pas encore, c’est que cette révolte ne vise pas uniquement à corriger des abus. Elle négocie mal avec la réforme. Ce que veulent les insurgés, c’est la destruction complète du système plantationnaire, et au-delà, l’instauration d’un ordre où les Noirs (et eux seuls) décident de leur avenir. En ce sens, 1791 n’est pas une explosion anarchique : c’est le premier acte d’une guerre de libération nationale noire.

B. La riposte coloniale et l’entrée des puissances européennes : vers une guerre de course géopolitique

Face à l’embrasement de la colonie, la réaction française, d’abord hésitante, devient rapidement un brasier politique et militaire. Les colons exigent des renforts, la métropole envoie des commissaires civils, mais le mal est déjà fait : l’insurrection a fracturé l’autorité blanche, et la France révolutionnaire (elle-même en guerre civile et étrangère) peine à définir une ligne cohérente sur la « question noire ». Dans ce vide stratégique, deux puissances guettent l’opportunité de frapper : l’Espagne et l’Angleterre, toutes deux encore esclavagistes, mais prêtes à instrumentaliser la révolte pour affaiblir la France.

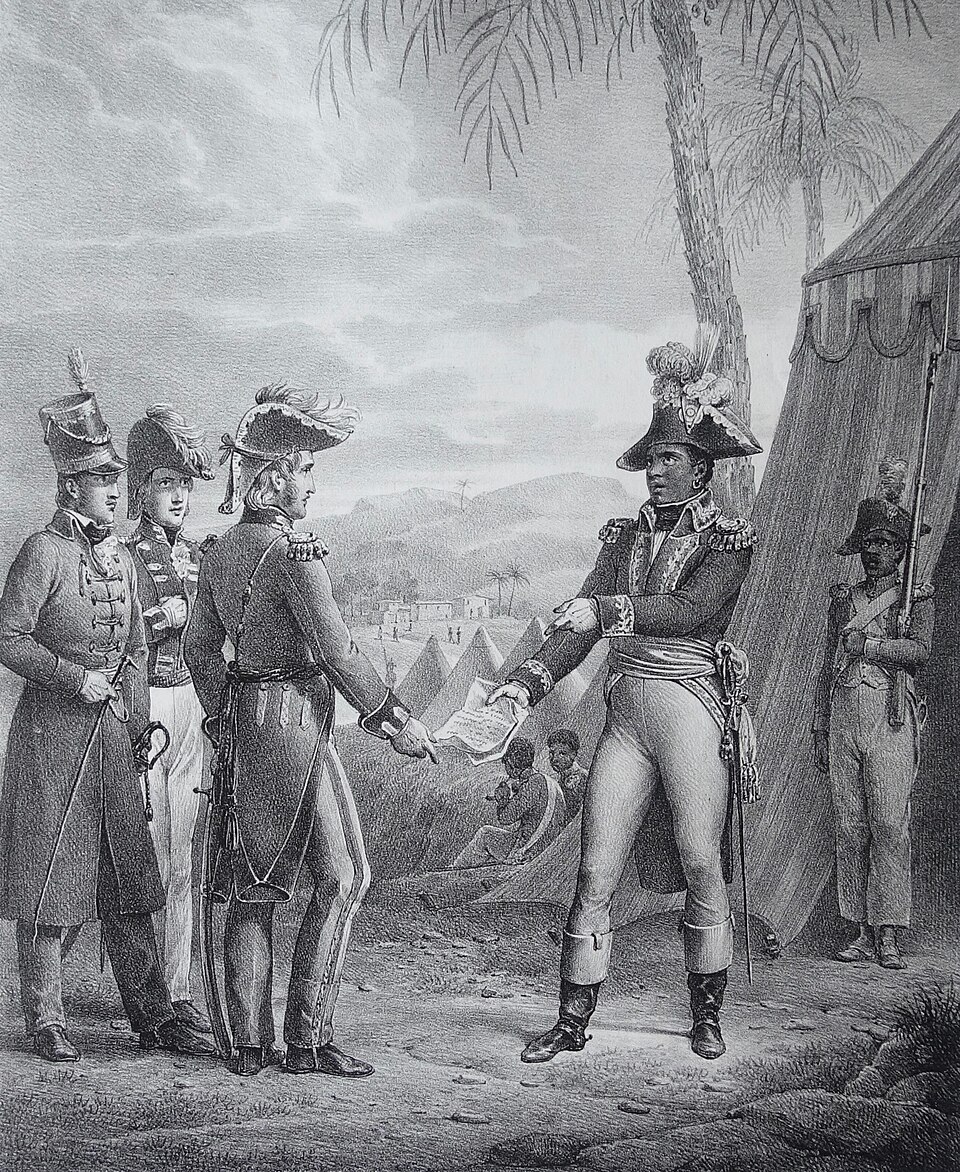

L’Espagne, qui contrôle la partie orientale de l’île (Santo Domingo), adopte rapidement une posture de conciliation tactique. Madrid comprend que les chefs noirs (Jean-François, Biassou, et plus tard Toussaint Louverture) peuvent devenir des alliés militaires précieux dans le cadre de la guerre contre la République française. En 1793, elle leur propose armes, munitions et reconnaissance officielle de leurs grades militaires, en échange de leur engagement contre les troupes républicaines. C’est un tournant capital : une partie des insurgés noirs devient armée auxiliaire de la monarchie espagnole, ajoutant une dimension géopolitique transatlantique à un conflit déjà explosif.

Les Britanniques, quant à eux, débarquent en 1793 dans le Sud de l’île. Officiellement, il s’agit de rétablir l’ordre et de protéger les colons. En réalité, Londres espère annexer Saint-Domingue, ou du moins en contrôler les ports et la production. Les planteurs royalistes leur ouvrent volontiers les portes, espérant sauver leurs propriétés et rétablir l’ordre esclavagiste sous pavillon britannique. L’Angleterre engage jusqu’à 20 000 hommes (pour la plupart non acclimatés) et se heurte rapidement à la dure réalité du terrain : maladies, guérillas noires, sabotage des infrastructures.

Ce moment inaugure ce que l’on pourrait appeler une guerre de course géopolitique, où chaque puissance impériale tente de manipuler les factions locales (Noirs insurgés, mulâtres autonomistes, colons royalistes, républicains blancs) pour servir ses propres intérêts. Mais c’est une guerre aux règles inversées : les Africains, jusqu’ici objets des rivalités européennes, deviennent sujets actifs de la diplomatie, négociant, trahissant, changeant d’allégeance selon la logique du terrain. Toussaint Louverture, en particulier, saura exceller dans cet art de la double loyauté stratégique.

La Révolution haïtienne n’est donc pas une simple guerre de libération. Elle devient, dès 1793, une bataille globale, imbriquée dans le grand affrontement impérial entre monarchies européennes et républiques naissantes. Et au centre de cette mêlée, ce ne sont plus les Blancs qui dictent les règles du jeu.

III. TOUSSAINT LOUVERTURE : LE GÉNIE POLITIQUE ET MILITAIRE D’UN LIBÉRATEUR AFRICAIN

A. L’homme, sa formation et son réseau : Origines africaines et art de la négociation

Parmi les figures majeures de l’histoire moderne, rares sont celles qui, comme Toussaint Louverture, ont su transformer une insurrection périphérique en projet d’État. Né esclave vers 1743 sur l’habitation Bréda, dans la plaine du Cap, Toussaint n’est ni un chef charismatique à la Boukman, ni un militaire issu de la noblesse européenne. Il est quelque chose de plus complexe, plus redoutable : un stratège autodidacte, nourri de savoirs africains, de lectures françaises et d’une intuition politique quasi prophétique.

Ses origines font l’objet de multiples récits. Une tradition orale (soigneusement entretenue par lui-même) évoque une ascendance noble africaine, notamment arada ou dahoméenne, fils d’un chef capturé lors des razzias. Qu’importe la véracité : ce mythe royal africain n’est pas anodin. Il sert de légitimation dans une société où la mémoire de l’Afrique reste structurante, même dans l’exil. Par cette filiation, Toussaint se place dans une lignée de commandement ancestrale, re-sacralisant le rôle du chef au sein de la communauté noire.

Formé d’abord comme soigneur et maître d’attelage sur l’habitation, Toussaint se distingue par une curiosité intellectuelle peu commune. Il apprend à lire et à écrire tardivement, mais maîtrise rapidement le français, le créole, le latin liturgique, et surtout les grands textes du siècle : l’abbé Raynal, Rousseau, les traités de stratégie militaire. Il s’entoure d’anciens esclaves, de mulâtres cultivés, de prêtres réfractaires, et même d’anciens colons. Il construit un réseau transversal, alliant compétence, loyauté, et realpolitik.

Ce qui fait de Louverture un cas à part, ce n’est pas seulement son intelligence militaire, mais sa capacité à manier la contradiction : catholique mais tolérant envers le vaudou, noir mais dialoguant avec les colons blancs, ancien esclave mais défenseur d’une forme de discipline quasi féodale. Il incarne cette figure que les Européens redoutent : l’Africain qui a compris les codes du maître, sans renier les siens.

Sur le plan politique, Toussaint développe très tôt un art consommé de la négociation. Il change de camp à plusieurs reprises (allié des Espagnols jusqu’en 1794, puis rallié aux Français dès que la République abolit l’esclavage) non par opportunisme pur, mais par lecture stratégique des rapports de force. Il comprend que l’émancipation réelle ne viendra ni des rois catholiques ni des girondins abolitionnistes, mais d’une autonomie forgée dans le feu et le compromis. À chaque fois, il négocie en position de force, exige reconnaissance de ses grades, respect de ses hommes, et garantie d’un ordre nouveau.

En somme, Toussaint Louverture n’est pas seulement un chef noir remarquable ; il est l’un des rares leaders du XVIIIe siècle (toutes origines confondues) à avoir su transformer une révolution sociale en projet d’État autonome, sans céder aux fantasmes de vengeance ni à la soumission aux grandes puissances. Il est, à ce stade de l’histoire, l’incarnation politique de l’intelligence afro-descendante en acte.

B. Une stratégie en trois axes : diplomatie, terreur, ordre économique

Derrière l’aura charismatique de Toussaint Louverture se cache une architecture politique rigoureuse, articulée autour de trois piliers : la diplomatie, la terreur, et la reconstruction économique coercitive. Ce triptyque, austère mais efficace, permet à Louverture de stabiliser un territoire en guerre, de tenir tête aux grandes puissances impériales, et d’imposer une forme d’État noir autonome ; au prix de tensions croissantes avec ses alliés comme avec les masses paysannes.

Diplomatiquement, Toussaint joue une partie d’échecs à plusieurs dimensions. Il exploite les rivalités franco-britanniques, les hésitations espagnoles, les fractures internes entre républicains métropolitains et colons royalistes. Il se pose en fidèle de la République française, tout en consolidant un pouvoir local indépendant. Mais il manie aussi la traîtrise stratégique, assumée comme outil de souveraineté. Il se débarrasse de ses rivaux au gré des nécessités : Rigaud (chef des mulâtres du Sud) est vaincu en 1800, Biassou est écarté, et même Moyse Louverture, son neveu, est exécuté pour insubordination. La loyauté est exigée sans faille, même au prix du sang familial. L’ordre prévaut sur les affinités.

En interne, Louverture comprend que la liberté politique ne suffit pas sans survie économique. Or, après des années de guerre, les plantations sont à l’abandon, et les anciens esclaves (désormais libres) refusent souvent d’y retourner. Louverture impose alors un système de travail obligatoire, proche d’un servage d’État : les anciens esclaves doivent retourner dans les plantations, contre rémunération fixe, sous surveillance militaire. Les planteurs blancs sont invités à revenir, protégés par les soldats noirs, dans un pacte étrange et tendu. Ce choix, critiqué dès son époque, est vu par certains comme une trahison des idéaux d’émancipation. Mais pour Louverture, c’est un mal nécessaire : il s’agit de démontrer à l’Europe que Saint-Domingue peut rester un acteur commercial crédible, même sans esclavage.

Enfin, en 1801, Louverture franchit un cap décisif : il promulgue une Constitution unilatérale, rédigée sans l’aval de Paris, qui le nomme gouverneur à vie, avec droit de désigner son successeur. Cette Constitution, tout en affirmant la fin définitive de l’esclavage, impose aussi le catholicisme comme religion d’État et centralise tous les pouvoirs entre les mains de Louverture. Certains y verront un moment bonapartiste noir : un pouvoir autoritaire, personnel, fondé sur l’ordre, le culte du chef, et une légitimité puisée dans la guerre. D’autres y verront le seul cadre possible, dans un monde hostile, pour préserver la liberté conquise par les armes.

Quoi qu’il en soit, cette stratégie à la fois inflexible et visionnaire fit de Toussaint non pas un saint, mais un fondateur d’État noir moderne, pétri de contradictions, capable de naviguer entre les nécessités de la guerre et les exigences d’une société fracturée.

IV. GUERRE DES NOIRS : LES FAÇONS D’ÊTRE LIBRE ENTRE AFRO-CRÉOLES

A. Dessalines, Christophe, Rigaud, Pétion : la fracture Nord/Sud

La Révolution haïtienne, longtemps pensée comme une lutte frontale entre Noirs et Blancs, contient en réalité une dimension plus subtile, plus déchirante : la guerre des Noirs entre eux. Car une fois l’ennemi esclavagiste affaibli, la question suivante s’impose : comment vivre la liberté ? Et surtout, qui doit en définir les contours ?

C’est ici que les grandes figures de l’après-1799 s’affrontent : Jean-Jacques Dessalines, bras droit radical de Louverture ; Henri Christophe, militaire rigide et moderniste ; André Rigaud, mulâtre républicain attaché à la classe des libres de couleur ; Alexandre Pétion, créole lettré, défenseur d’un ordre plus libéral. Ces hommes ne s’affrontent pas que militairement ; ils incarnent quatre visions concurrentes de la liberté noire, marquées par l’origine sociale, la couleur de peau, et l’horizon politique.

La fracture Nord/Sud se cristallise dès 1799, dans ce qu’on appellera plus tard la guerre des couteaux. Rigaud, appuyé par les élites mulâtres du Sud, refuse la domination croissante des Noirs du Nord dans les postes de pouvoir. Sous couvert de lutte républicaine, il engage une guerre contre Toussaint Louverture, qui répond par une campagne brutale, orchestrée notamment par Dessalines. Cette guerre, bien que souvent minimisée dans les récits officiels, est une guerre civile raciale, où s’expriment des ressentiments anciens : mépris des mulâtres envers les Noirs africains, suspicion des anciens esclaves envers les affranchis souvent complices du système plantationnaire.

Dessalines, figure noire absolue, sans attache avec la France, est l’archétype du chef populaire radical. Il méprise les élites mulâtres, qu’il considère comme une bourgeoisie coloniale déguisée. Pour lui, la liberté passe par l’éradication complète de l’ancien ordre, y compris ses relais créoles. Christophe, plus austère, envisage une société noire hiérarchisée, disciplinée, modernisée à l’européenne, presque prussienne dans son organisation. Rigaud, de son côté, rêve d’une Haïti républicaine, mais gouvernée par une élite éclairée (souvent métissée, francophone, instruite) qui perpétue, sans l’esclavage, la structure sociale coloniale. Pétion, quant à lui, oscille entre idéalisme libéral et pragmatisme clientéliste, instaurant plus tard un système de « petite propriété » pour stabiliser les masses, tout en gardant le pouvoir entre les mains d’un cercle étroit.

Derrière ces confrontations, se cache une question fondamentale non résolue par la révolution : la liberté est-elle une rupture totale avec le monde colonial, ou peut-elle s’accommoder d’une réplique inversée du même ordre ? Et surtout : qui sont les héritiers légitimes de cette liberté ? Les anciens esclaves ? Les affranchis ? Les intellectuels créoles ? Les militaires victorieux ?

La guerre des Noirs ne fut donc pas un épiphénomène mais une seconde révolution, plus sourde, plus douloureuse, où le peuple noir dut apprendre que la liberté ne suffit pas ; encore faut-il l’organiser, la distribuer, et parfois l’imposer.

B. La guerre des couteaux : les armes de la discorde

La guerre des couteaux (1799–1800) est bien plus qu’un simple conflit militaire entre factions rivales. Elle incarne une rupture historique : le moment où les lignes de fracture internes à la société noire post-esclavagiste éclatent au grand jour. Dans cette lutte intestine, le Sud et le Nord ne sont pas que des territoires : ils symbolisent deux visions opposées du futur d’Haïti, deux héritages culturels, deux rapports à l’identité noire et à la mémoire coloniale.

Le Sud, dominé par les élites mulâtres comme Rigaud, est plus francophile, plus urbain, plus proche des codes républicains métropolitains. L’ordre social y reste profondément teinté de hiérarchies de couleur : les Noirs y sont nombreux, mais la classe dirigeante, affranchie avant 1791, entend préserver sa suprématie. Cette élite redoute le pouvoir des anciens esclaves armés du Nord, qu’elle considère comme incultes, brutaux, et incontrôlables.

Le Nord, bastion des Noirs ex-esclaves, est l’héritage direct de l’insurrection de 1791. Sous Louverture, puis sous Dessalines et Christophe, il s’organise comme un espace militaire et agraire, marqué par la discipline, le culte du travail forcé, et la volonté de bâtir une autonomie politique noire fondée sur l’autorité plutôt que sur la discussion parlementaire. Cette région est aussi plus ouverte au vaudou et à la mémoire africaine ; des éléments que les républicains du Sud regardent avec mépris ou inquiétude.

La guerre débute en juin 1799, lorsque Toussaint Louverture, sous prétexte de rétablir l’ordre républicain, lance une offensive contre Rigaud. En vérité, il s’agit d’une entreprise d’épuration politique et raciale, visant à briser l’hégémonie mulâtre sur les villes du Sud. L’armée de Dessalines mène cette campagne avec une férocité méthodique. Les atrocités sont nombreuses, les exécutions sommaires se multiplient. À l’inverse, les forces de Rigaud, soutenues discrètement par les Français métropolitains hostiles à Louverture, pratiquent aussi la répression ciblée contre les officiers noirs du Nord.

Dans ce contexte explosif, apparaissent des figures moins connues, mais cruciales : Lamour Desrances, chef noir indépendantiste dans l’Ouest, et Moyse Louverture, neveu du gouverneur. Tous deux incarnent une dissidence interne, non pas venue de l’ennemi mulâtre, mais de la base noire elle-même. Moyse, notamment, critique le retour au travail forcé et le maintien des anciens maîtres dans leurs plantations. En octobre 1801, il prend la tête d’une révolte populaire contre son propre oncle. Louverture, fidèle à son ordre, le fait arrêter et exécuter publiquement. Ce geste brise un tabou : la Révolution dévore ses enfants, y compris les plus proches.

Lamour Desrances, quant à lui, mène une guérilla autonomiste dans la région de Port-au-Prince, refusant l’autorité centralisatrice de Louverture. S’il échoue militairement, sa résistance témoigne d’un fait fondamental : même au sein du camp noir, l’unité est une fiction précaire. Il existe des clivages de classe, de mémoire, de stratégie. Tous les Noirs ne veulent pas le même avenir ; certains réclament l’autonomie locale, d’autres une réforme agraire, d’autres encore une monarchie noire disciplinée.

Ainsi, la guerre des couteaux est bien une guerre de visions, et non seulement de chefs. Elle annonce déjà les fractures post-indépendance, où l’unité noire se disloquera autour de deux pôles : Cap-Haïtien, bastion du royaume noir de Christophe, et Port-au-Prince, capitale républicaine mulâtre de Pétion. L’épée noire de la liberté se transforme lentement en couteau intérieur, celui qui tranche non plus les chaînes du maître, mais les alliances entre frères d’armes.

V. NAPOLÉON ET L’EXPÉDITION FRANÇAISE : LA GUERRE TOTALE

A. Leclerc, Rochambeau, et la logique d’extermination

En 1802, Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, décide de mettre un terme au projet haïtien d’autonomie noire. Sous couvert de rétablir l’ordre républicain, il envoie à Saint-Domingue la plus grande expédition coloniale jamais déployée par la France : près de 30 000 hommes, menés par son beau-frère, le général Charles Leclerc. L’objectif officieux est clair : renverser Toussaint Louverture, désarmer les Noirs, et rétablir l’esclavage ; comme cela a déjà été fait en Guadeloupe.

Dès leur arrivée, les troupes françaises adoptent une double stratégie : d’un côté, la séduction politique ; promesse de liberté maintenue, discussions avec les chefs noirs ; de l’autre, la terreur militaire, avec des colonnes mobiles, des massacres préventifs, et un harcèlement systématique des positions haïtiennes. Toussaint, dans un premier temps, tente une résistance militaire conventionnelle, mais face à la supériorité logistique des Français, il opte pour la guerre d’usure : incendie des récoltes, sabotage des routes, embuscades dans les mornes.

Mais c’est une trahison interne qui marque le tournant : Jean-Jacques Dessalines, puis Henri Christophe, feignent un ralliement à Leclerc. Cette manœuvre, plus tactique que sincère, désarçonne Toussaint, qui finit par se rendre en mai 1802, contre la promesse de sécurité. Cette promesse sera trahie : Toussaint est capturé et déporté en France. Enfermé dans le fort de Joux, dans le Jura, il y meurt quelques mois plus tard, en avril 1803. Avant de partir, il aurait lancé cette prophétie devenue légende :

« En me renversant, vous n’avez abattu que le tronc de l’arbre de la liberté. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. »

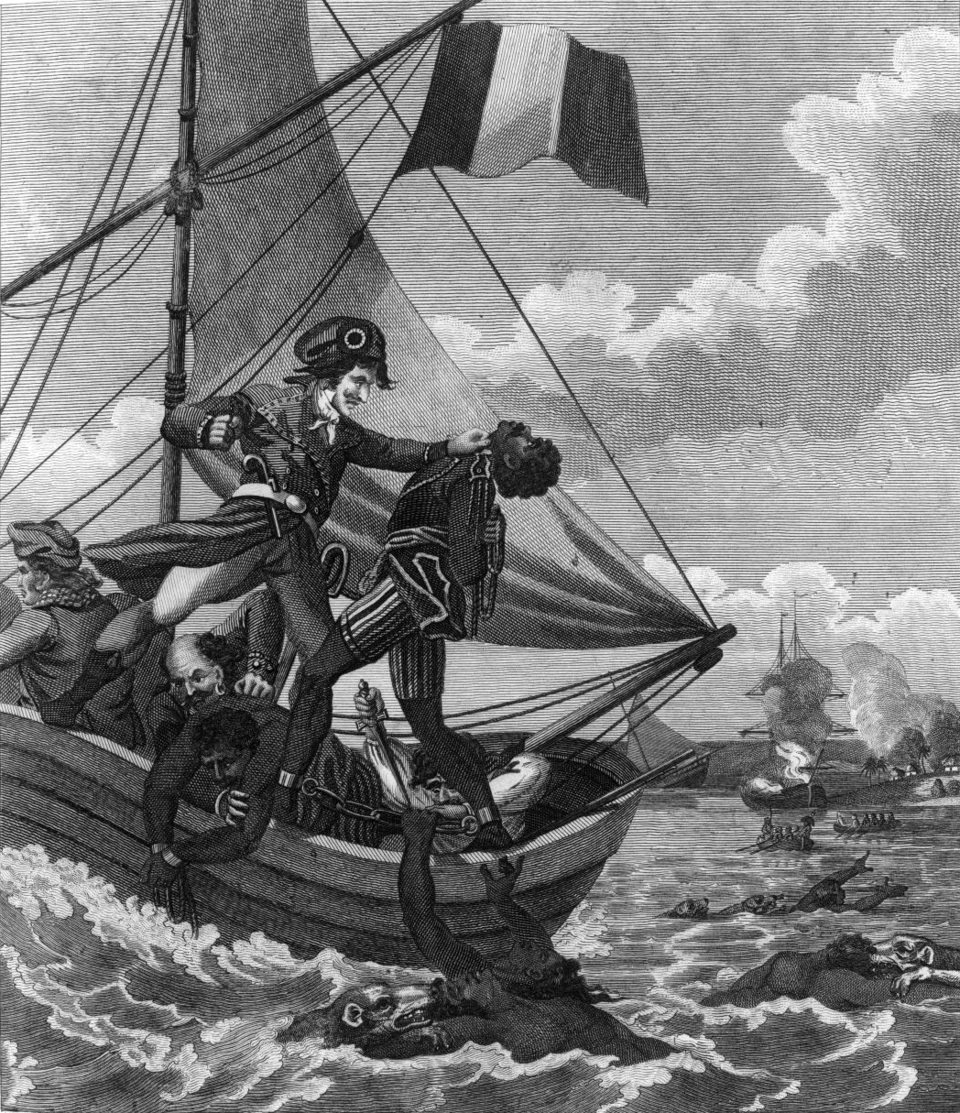

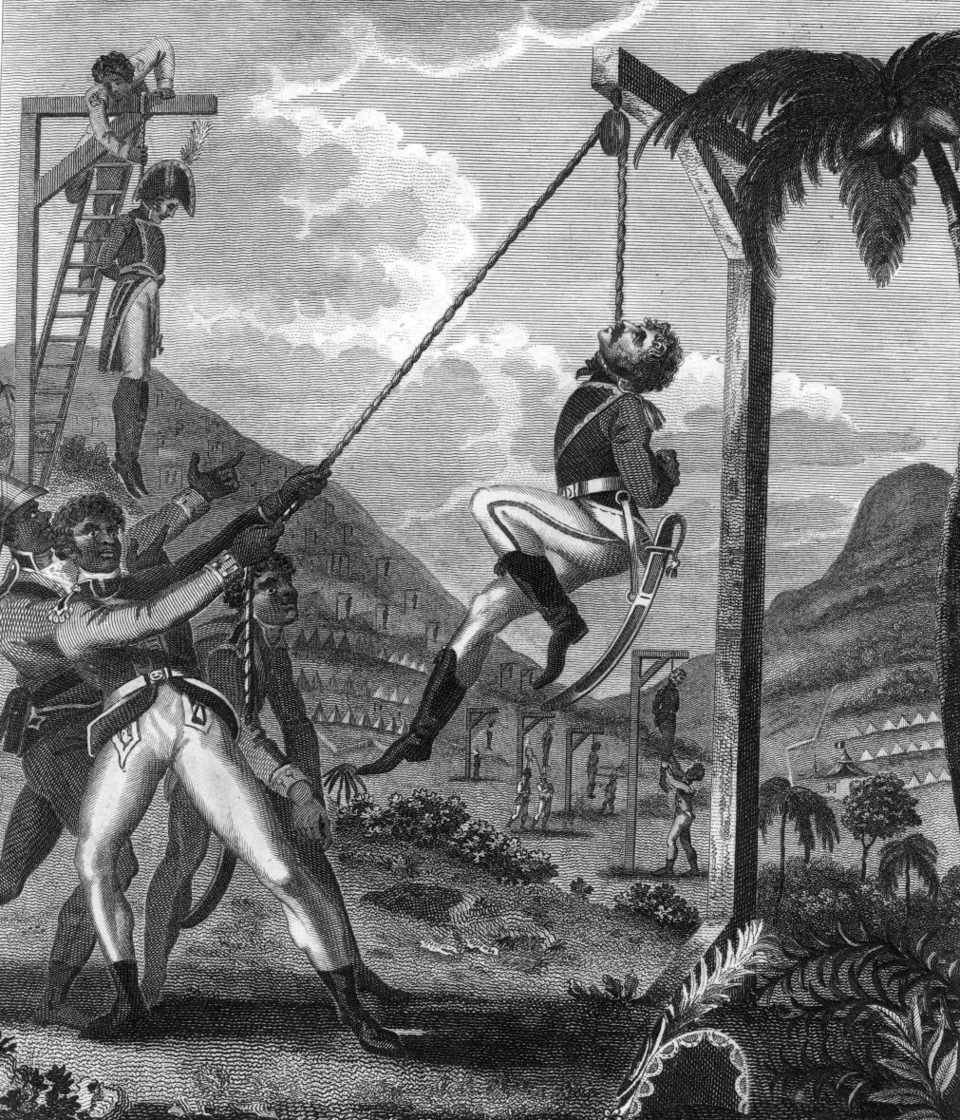

Avec la disparition de Louverture, les Français croient avoir pacifié l’île. Mais la résistance se réorganise, et la stratégie coloniale bascule alors dans l’abject. Leclerc, de plus en plus isolé et paranoïaque, meurt du typhus en novembre 1802. Il est remplacé par Donatien de Rochambeau, un militaire sans scrupules, qui inaugure une politique d’extermination raciale à peine voilée. Les ordres sont clairs : pas de quartier. Les Noirs capturés sont pendus, noyés, ou brûlés vifs. Rochambeau invente même des méthodes chimiques rudimentaires, enfermant des prisonniers dans des cales de navires et y injectant des fumées toxiques. Les femmes, les enfants, les vieillards ne sont pas épargnés. On enterre vivants les rebelles présumés, on empoisonne les puits, on décime les campagnes.

Mais loin de soumettre la population, cette logique d’horreur radicalise la résistance. Les anciens compagnons de Toussaint (Dessalines, Christophe, Pétion) unifient leurs forces. Les paysans prennent les armes, les femmes servent d’espionnes, les enfants guident les combattants à travers les montagnes. La guerre devient totale, et désormais existentielle : il ne s’agit plus de négocier un statut, mais d’arracher une terre ou de périr.

En moins d’un an, les troupes françaises s’effondrent, décimées par les maladies, les désertions et la haine généralisée. Rochambeau, encerclé, capitule en novembre 1803 après la bataille de Vertières. Ce n’est pas seulement une défaite militaire : c’est la première fois dans l’histoire moderne qu’un empire européen est chassé par une armée d’esclaves affranchis.

B. 1803 : bataille de Vertières, acte fondateur d’un peuple d’armes

Le 18 novembre 1803, sur les hauteurs de Vertières, à quelques kilomètres du Cap-Français, se joue le dernier acte de la plus improbable des guerres coloniales. Face à une armée française affaiblie, mais retranchée dans ses bastions, les troupes noires, commandées par Jean-Jacques Dessalines, lancent une offensive décisive. C’est plus qu’une bataille : c’est une consécration guerrière, une affirmation par les armes d’un peuple qui refuse le retour en servitude.

Dessalines, longtemps perçu comme le bras droit sanguinaire de Louverture, révèle ici sa dimension de stratège brut et méthodique. Il connaît les failles de l’ennemi, ses habitudes, son arrogance. Il divise ses troupes en unités mobiles, frappe les flancs, coupe les lignes de ravitaillement, joue sur la fatigue morale des Français. Il galvanise ses hommes par des discours de feu, invoque les ancêtres, promet la terre ou la mort. Et surtout, il donne l’ordre de n’épargner aucun symbole de la domination coloniale.

Face à lui, Rochambeau, désavoué par Paris, pris au piège d’une guerre qu’il ne comprend plus, tient une position désespérée. Ses soldats, rongés par le typhus, minés par la démoralisation, sont encerclés. La supériorité technique ne suffit plus face à une armée noire déterminée, unifiée par la rage, la mémoire et la soif d’autonomie. Même les anciens esclaves non enrôlés apportent vivres, informations et soutien logistique.

La bataille de Vertières est courte, violente, décisive. Le général noir Capois-la-Mort, fauché à plusieurs reprises par les tirs, continue d’avancer sous les boulets en criant « En avant ! » : son geste devient légende, symbole d’une liberté plus forte que la peur. Rochambeau, frappé d’effroi par la détermination adverse, accepte la reddition le 28 novembre. Il obtient de sauver l’honneur en quittant l’île avec ses derniers soldats, mais laisse derrière lui une armée détruite et un empire humilié.

Vertières n’est pas simplement une victoire militaire. C’est la première fois qu’une colonie esclavagiste réussit à vaincre une armée européenne de première puissance, à l’issue d’un conflit frontal et prolongé. C’est la preuve que l’histoire ne se joue plus seulement à Paris, Londres ou Madrid ; mais aussi dans les mornes, les champs de canne et les forteresses de pierres noires.

Avec cette victoire, le peuple haïtien naît dans le sang et la souveraineté armée. Ce n’est pas un don, ni un décret venu d’en haut, mais une conquête, arracher par des hommes et des femmes noirs refusant de redevenir chair à plantation. À Vertières, ce sont les descendants des razziés d’Afrique qui font plier l’arrogance impériale. Ce jour-là, l’histoire mondiale change de camp.

VI. 1804 ET AU-DELÀ : UNE INDÉPENDANCE SANS MODÈLE

A. Massacre des colons : purification stratégique ou fardeau historique ?

Le 1er janvier 1804, sur la place publique de Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines proclame l’indépendance de Haïti, première république noire libre du monde moderne. Mais à peine l’encre de la déclaration sèche que commence l’un des épisodes les plus controversés de la révolution haïtienne : le massacre systématique des colons blancs encore présents sur l’île. Entre février et avril 1804, entre 3 000 et 5 000 Français (hommes, femmes, vieillards) sont tués sur ordre de Dessalines. Ce n’est ni un débordement populaire ni un accès de vengeance incontrôlée : c’est une purge planifiée, organisée par zones, menée par des officiers chargés d’exécuter un ordre politique.

Les justifications avancées par Dessalines sont multiples. D’abord, préserver l’indépendance par la terreur : il s’agit d’empêcher tout retour en arrière, de dissuader les Français d’un futur débarquement, en effaçant leur présence démographique. Ensuite, venger les milliers de morts noirs de la guerre, les massacres de Rochambeau, les pendaisons, les tortures, les trahisons. Enfin, refonder la société haïtienne sur une base raciale inverse : Haïti ne sera plus une colonie blanche, mais une nation noire, sans ambiguïté. Cette logique d’éradication est brutale, mais dans l’esprit de Dessalines, elle est stratégique ; il ne s’agit pas de haine, mais de prévention.

Les conséquences sont immédiates : l’Occident s’indigne, les récits des survivants alimentent une propagande raciste massive en Europe et en Amérique. Haïti devient un État paria, dont l’indépendance est refusée ou ignorée par les grandes puissances pendant des décennies. Seuls les États-Unis de Jefferson (eux-mêmes esclavagistes) acceptent des relations commerciales, dans une hypocrisie notoire. Le massacre devient ainsi un fardeau historique, utilisé pour diaboliser l’expérience haïtienne, mais aussi pour freiner l’enthousiasme des mouvements abolitionnistes ailleurs.

Sur le plan intérieur, la disparition des colons laisse un vide économique et technique. Dessalines tente de maintenir l’ordre post-esclavagiste sans l’esclavage : il confisque les terres, redistribue parfois, mais surtout impose le travail obligatoire dans les plantations, comme Louverture avant lui. L’armée devient l’épine dorsale de l’État : c’est elle qui surveille, produit, discipline. La liberté est là, mais encadrée, militarisée, surveillée.

La contradiction est criante : l’esclavage est aboli, mais le travail forcé demeure. Le maître blanc a disparu, mais le commandeur noir prend sa place. L’État haïtien naissant est pris en tenaille entre une volonté d’émancipation radicale et une dépendance structurelle au modèle économique hérité de la colonie. Le peuple noir n’est plus esclave, mais il n’est pas encore souverain dans ses conditions de vie.

Ainsi, le massacre de 1804, acte fondateur autant que plaie ouverte, résume les tensions de l’indépendance haïtienne : entre sécurité et brutalité, entre liberté arrachée et ordre hérité, entre purification nécessaire et mémoire impossible. Il est, aujourd’hui encore, le nœud le plus explosif de la conscience haïtienne et de son image mondiale.

B. Pétion, Christophe, Boyer : les héritiers divisés

Après l’assassinat de Jean-Jacques Dessalines en octobre 1806, la Révolution haïtienne entre dans une nouvelle phase : la fragmentation politique. Les anciens compagnons d’armes deviennent les héritiers d’un rêve difficile à maintenir, tiraillés entre ambition personnelle, divergences idéologiques et gestion du vide institutionnel laissé par la guerre. Trois figures s’imposent : Henri Christophe, Alexandre Pétion et plus tard Jean-Pierre Boyer. Trois hommes, trois styles de pouvoir, trois conceptions de ce que doit être Haïti après la rupture.

Au Nord, Henri Christophe fonde un régime autoritaire et centralisé. Inspiré par les monarchies européennes et la rigueur militaire prussienne, il instaure en 1811 un royaume noir, se couronne roi sous le nom de Henri Ier, érige une noblesse haïtienne, et construit des palais à la hauteur de sa vision ; dont l’imposante citadelle La Ferrière, bastion défensif contre toute tentative de recolonisation. Mais ce rêve d’empire noir discipliné repose sur une base paysanne contrainte au travail forcé : Christophe impose une économie de plantation militarisée, fondée sur le rendement et l’obéissance. Le progrès architectural et administratif s’accompagne d’une répression féroce. L’ordre prime, même au prix du consentement. Isolé et malade, Christophe se suicide en 1820, abandonné par ses officiers.

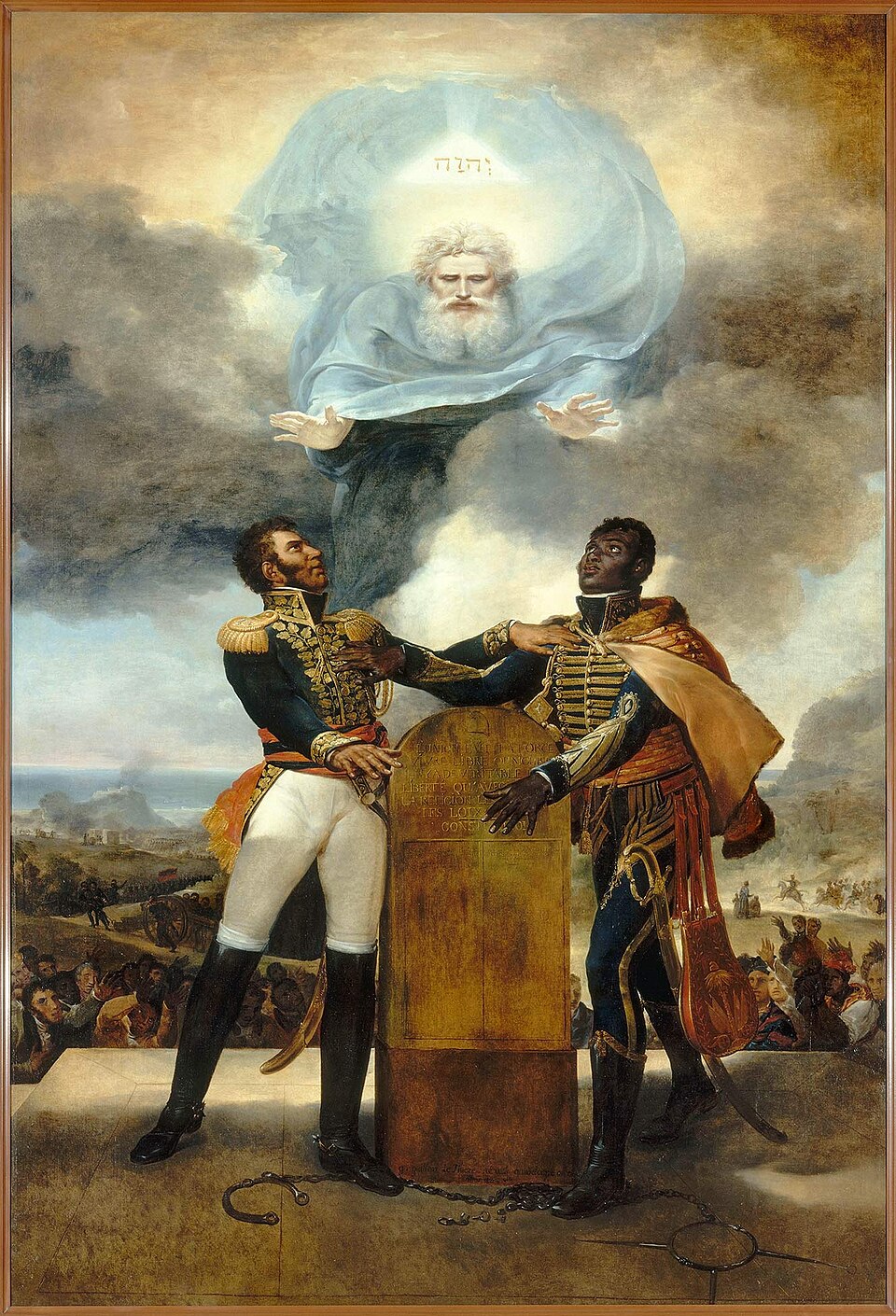

Au Sud, Alexandre Pétion incarne l’exact opposé. Président à vie d’une république créole, il prône une démocratie mulâtre, fondée sur la petite propriété. Il distribue les terres d’État aux anciens soldats et paysans, instaure une politique libérale, mais à géométrie variable : l’armée et l’administration restent entre les mains d’une élite métissée, souvent francophone, qui marginalise les masses noires rurales. Pétion est salué pour son soutien aux luttes d’indépendance en Amérique latine (notamment à Simón Bolívar), mais son régime s’enracine dans une société à deux vitesses : liberté en surface, reproduction des privilèges sous une nouvelle couleur.

Enfin, Jean-Pierre Boyer, successeur de Pétion, parvient en 1820 à réunifier le pays, puis à annexer la partie orientale de l’île (l’actuelle République dominicaine). Mais cette unité retrouvée est rapidement minée par un acte aux conséquences désastreuses : en 1825, sous la menace d’une nouvelle invasion, Boyer signe avec la France monarchiste de Charles X un accord reconnaissant l’indépendance d’Haïti… contre le paiement d’une indemnité de 150 millions de francs-or. Cette somme, exorbitante pour un pays ruiné, vise à « dédommager » les anciens colons pour la perte de leurs biens humains et matériels. L’économie haïtienne sera étranglée pendant plus d’un siècle pour rembourser cette dette coloniale immorale, négociée sous la contrainte et transformée en dogme financier par la suite.

Cette obsession française, couplée à l’absence de soutien international, enferme Haïti dans un isolement politique et une dépendance structurelle. Les divisions internes, les rivalités de couleur, les modèles de gouvernance antagonistes, tout cela empêche la naissance d’un projet national cohérent.

En définitive, les héritiers de 1804 n’ont pas su, ou pas pu, transformer une victoire révolutionnaire en un ordre politique durablement équitable. Le rêve d’un empire noir, la république mulâtre, l’État unifié sous tutelle économique : autant de trajectoires inachevées, contradictoires, qui forgeront les tensions haïtiennes du XIXe siècle. La liberté fut conquise par le feu, mais la souveraineté, elle, reste à construire.

CONCLUSION

La Révolution haïtienne demeure, encore aujourd’hui, un séisme dans l’histoire mondiale ; un événement si radical qu’il ne trouve pas d’équivalent direct. Elle est la seule révolte d’esclaves à avoir donné naissance à un État souverain, gouverné par ceux que l’ordre colonial définissait comme non-humains. À ce titre, Haïti n’est pas seulement la « première république noire » : elle est la matrice inavouée de toutes les insurrections modernes, la preuve que les damnés peuvent renverser l’Histoire.

Mais cette révolution fut aussi un fardeau, tant pour ses acteurs que pour leur postérité. Elle charriait les paradoxes d’une lutte qui devait briser l’esclavage tout en maintenant l’économie de plantation ; proclamer la liberté tout en imposant l’ordre par la contrainte ; imaginer une souveraineté noire dans un monde toujours structuré par la blancheur impériale. Le peuple haïtien hérita ainsi d’une indépendance sans modèle, bâtie sur des ruines, assiégée de l’extérieur, fracturée de l’intérieur.

Ce qui rend Haïti unique, ce n’est pas seulement sa victoire contre l’armée napoléonienne, ni même sa proclamation d’un ordre nouveau, mais la manière dont elle incarne la fracture coloniale au plus intime de sa société : entre mémoire africaine et aspirations républicaines, entre rêve monarchique noir et volonté démocratique mulâtre, entre autonomie radicale et dépendance financière imposée.

Haïti n’a jamais cessé de déranger l’Occident, non parce qu’elle aurait échoué, mais parce qu’elle a osé. Elle a osé abolir l’esclavage par la force, sans attendre la morale de l’oppresseur. Elle a osé exister en dehors des modèles européens. Elle a payé le prix fort pour cette audace. Mais dans cette tragédie politique, elle a laissé une trace indélébile : celle d’un peuple debout, né d’une lutte implacable, et porteur d’une promesse universelle ; la liberté conquise, non octroyée.

Notes et références

- Dubois, Laurent. Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution. Cambridge: Harvard University Press, 2004.

- Fick, Carolyn E. The Making of Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below. Knoxville: University of Tennessee Press, 1990.

- Trouillot, Michel-Rolph. Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston: Beacon Press, 1995.

- Garrigus, John D. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

- Geggus, David P., ed. The Haitian Revolution: A Documentary History. Indianapolis: Hackett Publishing, 2014.