Peu connue, la communauté des Siddis (Africains établis depuis cinq siècles en Inde et au Pakistan) révèle un pan oublié de l’histoire afro-asiatique, entre royaumes, traditions bantoues et bastions militaires. Une diaspora loin du récit victimaire.

Lorsqu’il est question de diaspora africaine, les regards se tournent presque exclusivement vers l’Atlantique, ses navires négriers, ses plantations et ses révoltes. Pourtant, un autre chapitre, tout aussi ancien mais largement ignoré, se joue sur l’échiquier indo-océanique. Là, loin des Amériques, une présence africaine s’enracine depuis plus d’un millénaire dans les terres de l’Inde et du Pakistan actuels. Ces communautés, connues sous le nom de Siddis ou Sheedis, offrent un contre-exemple fascinant au récit victimaire classique : elles furent esclaves, certes, mais aussi soldats, administrateurs, musiciens, bâtisseurs d’États et parfois même sultans.

De Malik Ambar, stratège militaire du Deccan au XVIe siècle, aux gardes africains du Nizam d’Hyderabad, les Siddis n’ont cessé de marquer de leur empreinte les sphères politiques, militaires et culturelles du sous-continent. Leur trajectoire mêle adaptabilité, ascension sociale et conservation de traits culturels africains, souvent à contre-courant des récits d’assimilation passive.

Comment ces communautés afro-descendantes, minoritaires et éparpillées, ont-elles su s’imposer durablement dans l’histoire tumultueuse de l’Asie du Sud ? Quelles structures sociales, alliances politiques ou ressources culturelles leur ont permis de franchir les siècles ? À travers le prisme des Siddis, se dessine une autre géopolitique de l’Afrique : celle qui regarde vers l’Est.

I. GÉNÉALOGIE ET GÉOSTRATÉGIE D’UNE DIASPORA MARITIME

1.1 Origines africaines et circulation indo-océanique

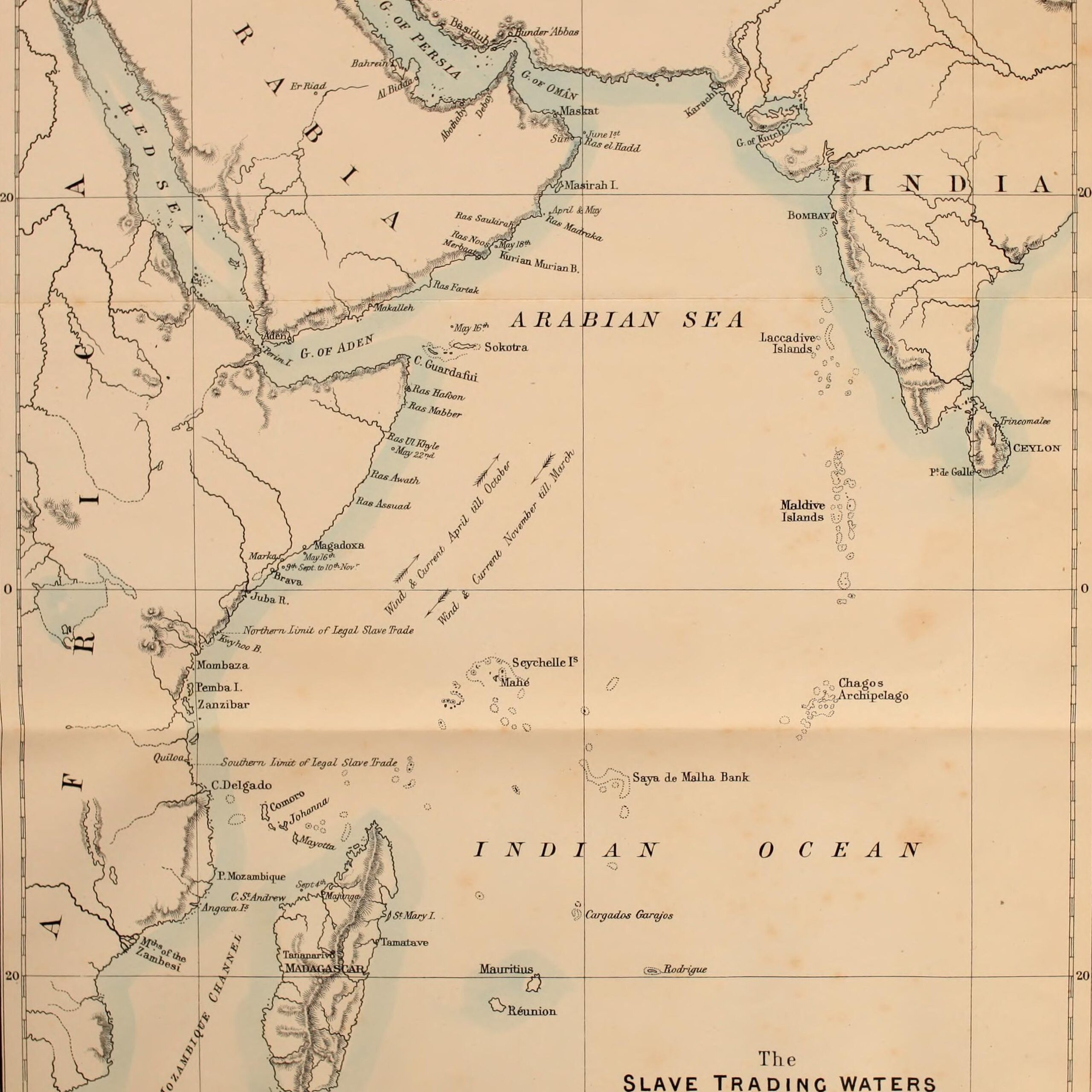

L’histoire des Siddis s’ancre dans une géographie vaste, qui s’étend des côtes de l’Afrique orientale à celles du Gujarat et du Sind. Originaires des régions bantoues (du Mozambique au Kenya) mais aussi des hauts plateaux éthiopiens et de l’Abyssinie, ces hommes et femmes furent emportés dans un flux maritime multi-séculaire qui reliait l’Afrique, la péninsule Arabique et l’Asie du Sud. Cette circulation ne se résume pas à la traite d’esclaves : elle inclut aussi des échanges commerciaux, des migrations militaires, des alliances religieuses et des installations durables.

Le golfe d’Aden et la mer d’Arabie, bien avant l’expansion européenne, constituaient déjà un axe fondamental de la mobilité humaine. Des marchands omanais, des navigateurs gujaratis, des capitaines arabes embarquaient avec eux des Africains, parfois réduits en servitude, parfois employés comme mercenaires ou marins. Les Arabes les appelaient Zanj, terme générique désignant les peuples noirs d’Afrique de l’Est. Ce sont ces mêmes Zanj qui fourniront les premiers contingents afro-asiatiques du sous-continent indien, bien avant l’arrivée des Européens.

Lorsque les Portugais s’implantent à Goa et sur les côtes de Malabar au XVe siècle, ils ne font que s’insérer dans une dynamique bien antérieure. Eux aussi transportent des Africains depuis leurs colonies mozambicaines, mais dans une logique chrétienne et impériale différente. En somme, les Siddis ne sont pas des intrus soudains : ils s’inscrivent dans une tradition d’échanges afro-asiatiques aussi fluide que méconnue, dont l’océan Indien fut l’amphithéâtre central.

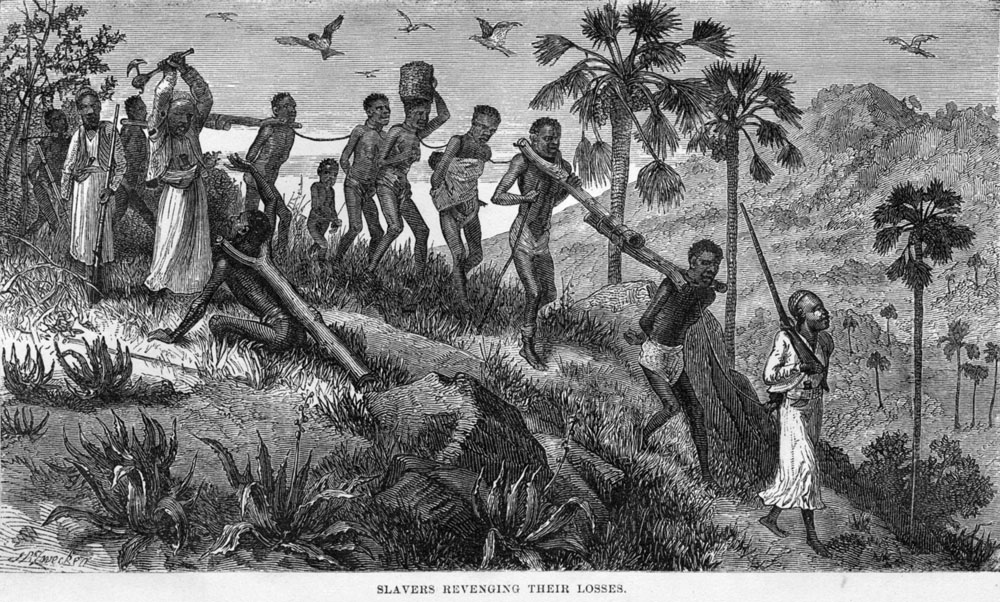

1.2 Multiplicité des statuts : esclaves, soldats, commerçants, élites

Réduire l’histoire des Siddis à celle de l’esclavage reviendrait à ignorer la profondeur de leur rôle dans les structures politiques et militaires du sous-continent. S’il est vrai que nombre d’entre eux furent arrachés à leurs terres en tant qu’esclaves (surtout à travers les routes omanaises et portugaises) leur destin ne fut ni figé ni linéaire. Le système social dans les sultanats de l’Inde médiévale permettait à certains captifs, une fois convertis ou libérés, d’accéder à des fonctions militaires, administratives, voire souveraines.

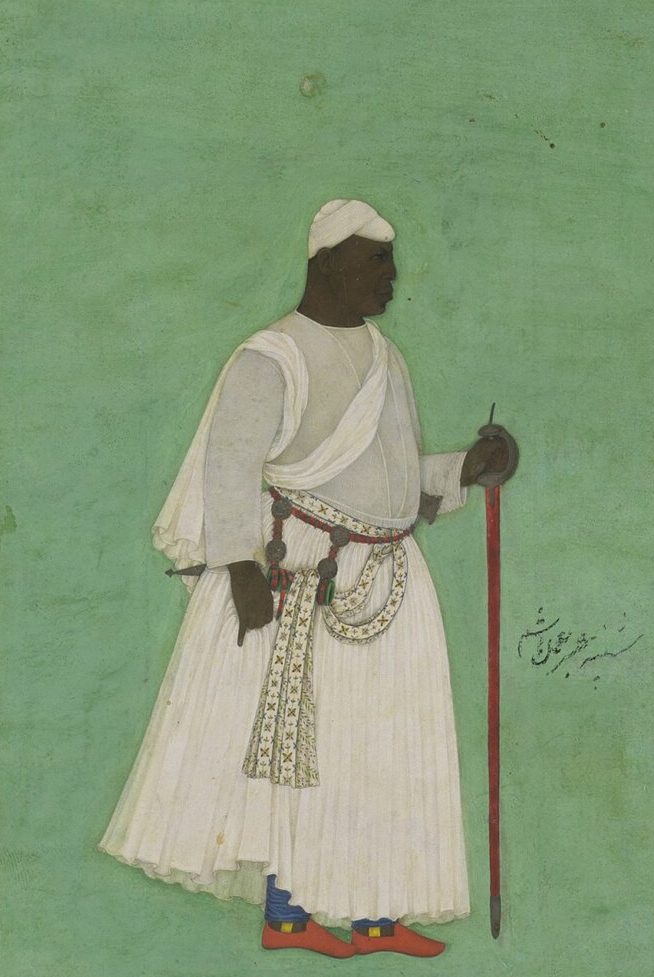

L’exemple le plus éclatant est sans doute celui de Malik Ambar (1548–1626). Né en Éthiopie, capturé dans son enfance, vendu à plusieurs reprises avant d’être affranchi, il devint l’un des plus grands stratèges militaires de l’Inde médiévale. À la tête de l’armée du sultanat d’Ahmadnagar, il utilisa des tactiques de guérilla novatrices contre les incursions mogholes, redessinant l’équilibre des forces dans le Deccan. Plus qu’un général, il fut un bâtisseur : urbaniste, diplomate, mécène. Il fit édifier la ville d’Aurangabad et imposa aux sultans et aux empereurs le respect dû à un chef de guerre.

Mais Malik Ambar n’était pas une exception isolée. Des figures comme Ikhlas Khan à Bijapur, Sidi Johar à Murud-Janjira ou Saifuddin Firuz Shah au Bengale incarnent cette capacité à transformer une condition initialement servile en pouvoir effectif. Certains créèrent même des États indépendants ou semi-autonomes, comme la principauté siddi de Janjira, qui résista farouchement aux Marathes.

La société siddi fut donc traversée par une hiérarchie interne souple, allant du soldat au gouverneur, du pêcheur au dignitaire de cour. Cette pluralité de statuts invite à reconsidérer leur trajectoire non comme celle d’une population dominée, mais comme celle d’un corps social stratifié, mobile et politiquement actif.

II. IMPLANTATIONS RÉGIONALES ET STRUCTURES SOCIOPOLITIQUES

2.1 États africains d’Asie : souveraineté et bastions militaires

Les implantations siddi sur le sous-continent indien ne relèvent pas seulement d’une présence marginale ou d’une insertion subalterne. Elles s’illustrent aussi par la constitution de noyaux de pouvoir politique et militaire, parfois d’une autonomie remarquable. Ce phénomène, observé sur plusieurs siècles et dans diverses régions, contredit l’idée d’une diaspora passivement intégrée ou simplement acculturée. Les Siddis se sont dotés d’une mémoire politique ancrée dans la géographie et dans les institutions.

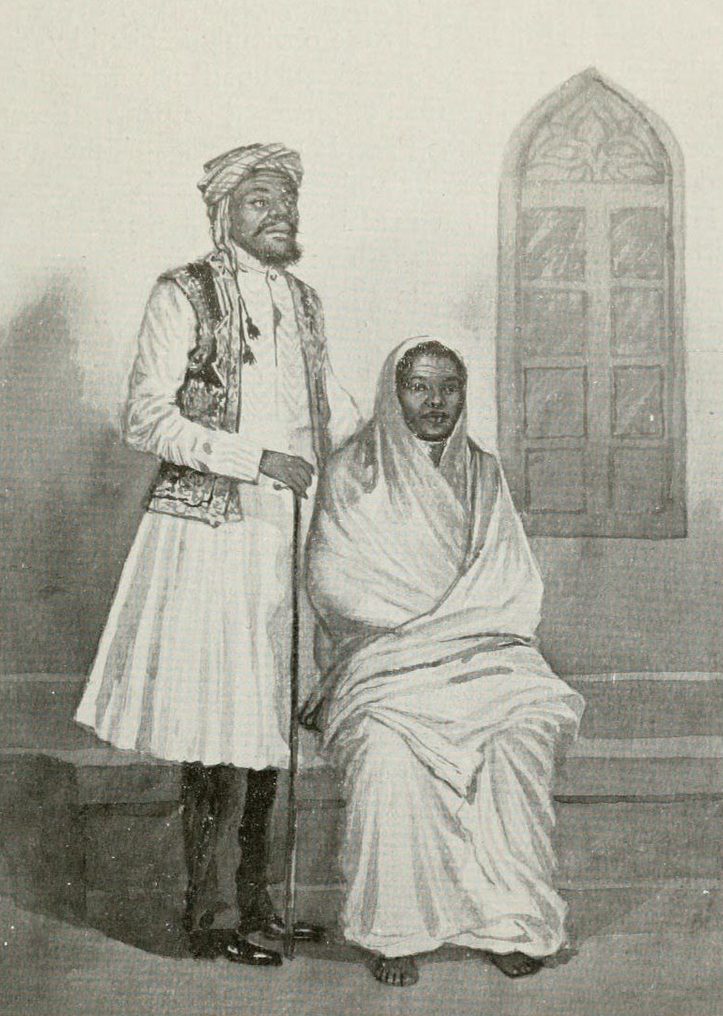

Le fort de Janjira, au large de la côte de Konkan dans l’actuel Maharashtra, en constitue l’exemple le plus éloquent. Ce bastion maritime imprenable, tenu par des dynasties siddis pendant près de trois siècles, opposa une résistance obstinée aux ambitions navales des Marathes. Loin d’être de simples vassaux, les Nawabs de Janjira jouaient habilement des rivalités mogholes, européennes et régionales, parfois alliés de Delhi, parfois maîtres de leur propre destinée. Les tombes de la dynastie, les armes conservées, les chartes subsistantes en témoignent : les Siddis ne furent pas des supplétifs, mais des souverains locaux dotés d’un pouvoir réel.

À Hyderabad, les Africains intégrés dans la cavalerie d’élite des Nizams forment un autre type de bastion, davantage militaire que territorial. Les Gardes de cavalerie africains, cantonnés autour de Masjid Rahmania, étaient distingués non seulement pour leur loyauté, mais aussi pour leur culture propre, rythmée par la musique marfa, d’origine afro-arabe. Le quartier d’Habsiguda, littéralement “village des Habshis”, perpétue à lui seul la mémoire toponymique de cette présence africaine institutionnalisée.

Plus à l’est, le Bengale vit s’élever au XVe siècle une éphémère mais marquante dynastie habshi. Dans un contexte de crise politique, des esclaves d’origine abyssinienne promus officiers par les sultans bengalis prirent le pouvoir par la force. Saifuddin Firuz Shah, architecte du Firoz Minar à Gour, symbolise cette brève hégémonie. Loin d’être un épisode folklorique, cette prise de pouvoir illustre la porosité des hiérarchies ethniques et sociales dans les structures sultaniennes.

Ces bastions africains (navals, militaires ou dynastiques) dessinent une cartographie insoupçonnée de la puissance siddi en Asie. Ils rappellent qu’en dépit de leur dispersion, les Africains de l’Inde et du Pakistan furent, à certains moments de l’histoire, maîtres de leur sort et bâtisseurs d’États.

2.2 Les Siddis ruraux et sédentaires

Au-delà des figures militaires et des bastions autonomes, la grande majorité des Siddis, au fil des siècles, a connu un enracinement rural profond. Dispersés dans les États de l’Inde de l’Ouest et du Sud (Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa) ainsi qu’au Pakistan dans les provinces du Sind et du Baloutchistan, ils ont développé une existence sédentaire fondée sur l’agriculture, l’artisanat ou des fonctions subalternes dans l’économie locale. Ce mode de vie, loin de signifier un effacement culturel, révèle en réalité une dialectique constante entre adaptation et maintien d’une identité africaine.

Dans les régions de Sasan Gir au Gujarat, ou dans le village de Sirvan, exclusivement habité par des Siddis, l’indianisation est visible à travers la langue, la cuisine et les pratiques vestimentaires. Pourtant, certains marqueurs subsistent, notamment dans les formes musicales comme le Goma ou Dhamaal, héritage direct des danses rituelles bantoues, où le tambour devient médium spirituel et lien communautaire. Le mot lui-même dérive du kiswahili ngoma, désignant autant l’instrument que l’acte rituel de danser pour invoquer les ancêtres.

Dans le Karnataka, où vivent environ un tiers des Siddis d’Inde, l’empreinte africaine s’entrelace avec les pratiques religieuses locales : hindouisme (41,8 %), islam (30,6 %) et christianisme (27,4 %) coexistent au sein d’une même communauté. Cette diversité religieuse témoigne non pas d’une dilution identitaire, mais d’un ancrage territorial souple, nourri d’interactions séculaires. Certaines familles affirment même un lien spirituel ou génétique avec Barack Obama, comme pour revendiquer une place symbolique dans la modernité globale.

Au Pakistan, les Sheedis du Sindh ont su tisser des réseaux internes solides, organisés autour de confréries ou “makans” (maisons), avec leurs propres saints tutélaires et fêtes communautaires comme le Sheedi Mela de Manghopir, où musique africaine et vénération des crocodiles sacrés se croisent dans un rituel unique. Là encore, la ruralité n’empêche ni l’organisation, ni la transmission d’une culture distincte.

Ainsi, la sédentarité des Siddis n’a pas signifié leur disparition. Au contraire, elle a permis une forme d’acculturation maîtrisée, où l’identité africaine se mue sans se dissoudre. En s’intégrant dans la mosaïque sud-asiatique, les Siddis ont su préserver l’essentiel : une mémoire vivante, souvent vibrante, de leur origine et de leur singularité.

III. CULTURE, MÉMOIRE ET IDENTITÉS PLURIELLES

3.1 Créolisation culturelle

La culture des Siddis se situe à la croisée de l’ancestral et du local, de l’Afrique bantoue et de l’Asie méridionale. Elle illustre un phénomène de créolisation lente, où les éléments culturels africains n’ont pas été simplement absorbés, mais métissés, réinterprétés et parfois sanctifiés dans un cadre indien ou pakistanais. Le résultat : une culture siddi reconnaissable, malléable, et vivace.

Langue et religion furent les premières interfaces d’adaptation. Les Siddis parlent le gujarati, le marathi, le kannada, ou encore le sindhi selon leur localisation, et très peu conservent des éléments lexicaux africains. Cependant, certaines expressions communautaires (en particulier autour des rituels) trahissent des syntaxes orales proches du kiswahili ou de l’amharique. Religieusement, on observe un équilibre fascinant entre intégration et distinction : musulmans majoritaires au Gujarat et au Sindh, les Siddis sont hindous dans le nord du Karnataka, et parfois chrétiens, conséquence probable des conversions forcées ou opportunistes sous domination portugaise. Cette pluralité religieuse n’a pas fragmenté la conscience communautaire, mais l’a renforcée par la ritualisation de la différence.

C’est dans la musique que l’héritage africain s’exprime avec le plus de force. Le Goma, également appelé Dhamaal, est bien plus qu’une danse : c’est une transe rythmée par le tambour, dérivé du ngoma swahili, au sein de laquelle les corps deviennent des relais spirituels. Dans certaines cérémonies, les participants disent être “possédés” par les anciens esprits siddi.

Au Pakistan, le style musical des Sheedis (identifiable à ses percussions syncopées, à ses rythmes circulaires et à ses cadences vocales) s’infiltre même dans la culture populaire, comme en témoigne la chanson politique “Bija Teer” ou les succès populaires du chanteur Younis Jani. Ces survivances ne sont pas des reliques : elles sont vivantes, partagées, et dans certains cas, intégrées à des formes contemporaines telles que le reggaeton, les musiques soufies ou le hip-hop urbain.

Enfin, la notion même de créolisation chez les Siddis ne se limite pas à une fusion passive de traits culturels. Elle est stratégie identitaire, adaptation consciente, voire posture politique. Affirmer son africanité dans un contexte indien ou pakistanais sans tomber dans le repli : telle est la prouesse qu’ils incarnent depuis plus de cinq siècles.

3.2 Réseaux mémoriels et affirmation contemporaine

Dans les sociétés où la mémoire des marges est souvent reléguée à l’oubli, les Siddis et Sheedis se distinguent par leur capacité à entretenir, transmettre et reconfigurer une mémoire africaine, non comme vestige folklorique, mais comme levier de reconnaissance. Cette mémoire, tissée à la fois dans les pratiques rituelles, les récits familiaux et les institutions locales, constitue l’ossature d’une affirmation identitaire contemporaine.

L’un des principaux vecteurs de cette mémoire vivante réside dans les rites communautaires. Au Pakistan, le Sheedi Mela de Manghopir, dans les faubourgs de Karachi, concentre chaque année une foule fervente autour du sanctuaire de Pir Mangho, saint soufi vénéré, dont le lien avec l’Afrique est revendiqué. Les crocodiles du bassin sacré, perçus comme des intercesseurs spirituels, incarnent cette fusion entre croyance islamique, pratiques animistes et mémoire esclave. La fête est à la fois religieuse, festive et politique : elle affirme la place des Sheedis dans le tissu social pakistanais, tout en célébrant leur africanité.

En Inde, ce travail mémoriel s’exprime à la fois dans l’art, la politique et le sport. Des personnalités comme Shantaram Siddi, devenu membre du Conseil législatif du Karnataka, ou Girija Siddi, chanteuse de musique classique hindoustani, incarnent une nouvelle génération de figures publiques revendiquant ouvertement leur ascendance africaine tout en participant activement à la culture indienne dominante. Leur réussite n’est pas qu’individuelle : elle fait écho à une dynamique collective de repositionnement communautaire.

Dans le Sindh pakistanais, l’élection en 2018 de Tanzeela Qambrani, première femme Sheedi au Parlement provincial, marque un tournant. Issue de la maison Qambrani (du nom de Qambar, l’esclave affranchi du calife Ali) elle incarne la réappropriation d’une histoire souvent instrumentalisée. En assumant son héritage africain, elle redonne à ce pan de l’histoire musulmane asiatique une visibilité inédite.

Ces affirmations contemporaines s’appuient également sur une relecture académique croissante de l’histoire siddi. Travaux de chercheurs, documentaires ethnographiques, récits diasporiques circulant sur les réseaux sociaux : tout cela alimente une contre-mémoire qui s’oppose à l’effacement. Ce n’est pas tant la revendication victimaire qui prime, mais la reconnaissance d’un passé riche, d’un rôle joué dans les dynamiques locales, et d’une dignité restée intacte malgré les siècles de marginalité.

Loin d’être figée, l’identité siddi se redessine aujourd’hui au croisement du local et du global, dans un dialogue entre la mémoire du tambour et les exigences de la modernité.

L’histoire des Siddis, souvent reléguée aux marges des récits nationaux indien et pakistanais, mérite une place centrale dans toute réflexion sur la circulation des peuples, des cultures et des souverainetés en Asie. Leur trajectoire n’est pas celle d’un peuple oublié, mais celle d’un peuple dispersé, enraciné, et pourtant toujours en tension avec les représentations dominantes.

Ils furent esclaves et généraux, bâtisseurs d’États et gardes d’honneur, agriculteurs de l’arrière-pays et poètes urbains. Leur présence dans des espaces aussi variés que Murud-Janjira, Hyderabad, Karachi ou les forêts de Gir démontre que l’Afrique orientale ne s’est pas contentée de traverser l’océan Indien ; elle y a laissé une empreinte durable, parfois silencieuse, mais jamais effacée.

En somme, les Siddis incarnent une autre lecture de l’histoire afro-asiatique : celle d’une diaspora volontairement créolisée, stratégiquement intégrée, et farouchement digne. À l’heure où l’Inde et le Pakistan cherchent à redéfinir leur pluralité interne, leur reconnaissance ne relèverait pas de la charité mémorielle, mais d’un impératif historique.

SOURCES

- Harris, J.E. (1971). The African Presence in Asia: Consequences of the East African Slave Trade. Northwestern University Press.

- Obeng, P. (2007). Shaping Belonging, Defining the Nation: Cultural Politics of African Indians in South Asia. University Press of America.

- Ali, S.S. (1996). The African Dispersal in the Deccan: From Medieval to Modern Times. Orient Blackswan.

- Yimene, A.M. (2004). An African Indian Community in Hyderabad: Siddi Identity, Its Maintenance and Change. Cuvillier Verlag.

- Roychowdhury, A. (2016). “African rulers of India: That part of our history we choose to forget.” The Indian Express.

- Abbas, Z. (2002). “Pakistan’s Sidi keep heritage alive.” BBC News.

- Stuart, A. (2018). “Inside a Lost African Tribe Still Living in India.” National Geographic.

- The New Indian Express (2018). “The Siddis: Discovering India’s little-known African-origin community.”

- Shah, A. et al. (2011). “Indian Siddis: African Descendants with Indian Admixture.” American Journal of Human Genetics, 89(1), pp. 154–161.