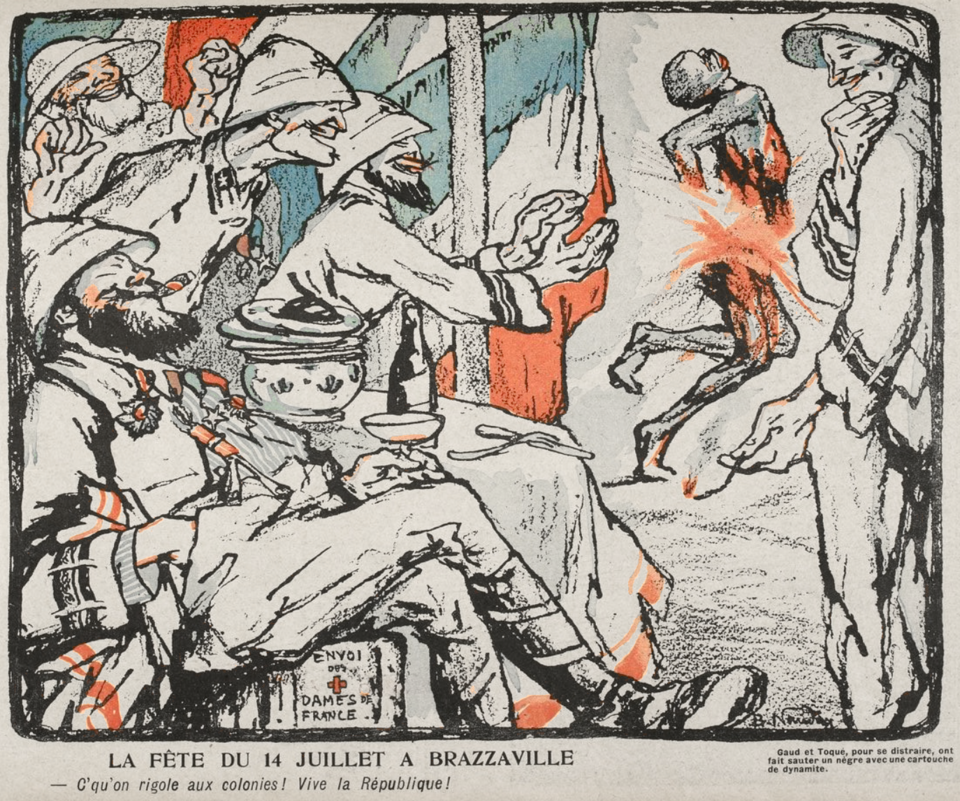

Le 14 juillet 1903, à Fort-Crampel, un homme noir est exécuté à la dynamite par deux agents coloniaux français. Ce n’était pas une bavure, mais le reflet cru d’un système colonial structuré par la violence et l’impunité. Retour sur l’affaire Gaud-Toqué, ou quand la République fit exploser sa propre façade humaniste.

Le silence avant l’explosion

Fort-Crampel, 14 juillet 1903. Tandis que la République française parade sous les drapeaux tricolores, célébrant la prise de la Bastille, dans une clairière reculée de l’Oubangui-Chari (actuelle Centrafrique) trois hommes africains croupissent dans un silo à grain. Pas de procès. Pas d’acte d’accusation. Seulement l’ordre vague d’un administrateur colonial alité par la fièvre : « Faites-en ce que vous voudrez. » Deux seront libérés. Le troisième, Pakpa, ne survivra pas. On ne lui tire pas dessus. On ne l’étrangle pas. On le fait exploser.

C’est Fernand Gaud, commis aux affaires indigènes, qui orchestre l’exécution. Une cartouche de dynamite, normalement réservée à la pêche, est fixée au cou de l’homme. Puis, dans un geste aussi technique qu’expéditif, on allume la mèche. Quelques secondes plus tard, il ne reste de Pakpa qu’un souvenir sanglant. Et un message :

« Le feu du ciel est tombé sur celui qui n’avait pas voulu faire amitié avec le blanc. »

Cette phrase, citée lors du procès, n’est pas une métaphore. Elle est la signature d’un acte colonial assumé, une synthèse violente de la logique impériale. Pakpa n’est pas tué pour un crime. Il est exécuté parce qu’il incarne une menace diffuse : celle d’un Noir qui aurait pu désobéir, trahir, se soustraire à l’ordre. Il est réduit à une fonction pédagogique, un exemple dissuasif. On ne tue pas l’homme. On discipline la population.

L’affaire aurait pu être classée, comme tant d’autres, dans les marges de l’administration. Un accident, un excès, une bavure. Mais cette fois, une enquête éclatera. Tardive, sabotée, incomplète ; mais suffisante pour révéler ce que la France préférait ignorer : que sous les habits de la République, l’Empire fonctionnait selon d’autres règles. Raciales. Absolues. Administratives.

Car cette exécution n’a rien d’un moment de folie. Ce n’est pas un “dérapage” isolé. C’est un meurtre programmé, commis dans un espace de non-droit organisé, par des hommes formés pour maintenir un pouvoir total, dans un système où la vie noire pesait moins qu’une cartouche de dynamite.

Pakpa, ce nom si rarement évoqué, incarne bien plus que la victime d’un crime colonial. Il est le symptôme d’un Empire sans témoin, sans procès équitable, sans retour. Un Empire où le silence précède toujours l’explosion ; et où l’explosion est souvent la seule réponse à une existence jugée de trop.

L’Empire aux mains nues (architecture de l’impunité)

Ils n’étaient ni tyrans, ni criminels de guerre chevronnés. Juste deux fonctionnaires en mission. Fernand Gaud, 29 ans, ex-étudiant en pharmacie, relégué en Afrique après un parcours bancal. Un homme de second plan, frustré, mal intégré à la hiérarchie coloniale, mais assez zélé pour se rendre indispensable dans les marges. Georges Toqué, 24 ans, administrateur colonial sorti de l’École coloniale, incarnation du fonctionnaire-missionnaire de la République. Deux visages de l’autorité : l’un rustique, l’autre bureaucratique. Mais tous deux investis du même pouvoir absolu.

Leur complémentarité est inquiétante. Toqué détient le titre, l’instruction, la légitimité républicaine. Gaud détient l’initiative brutale, la familiarité avec la violence de terrain. Ensemble, ils administrent Fort-Crampel comme un territoire sans loi, où leur autorité ne rencontre aucune limite. Aucun juge. Aucun témoin crédible. Aucun recours pour les indigènes.

Ce que révèle leur histoire, c’est l’effet délétère de l’infrastructure coloniale française : des postes reculés confiés à des hommes trop jeunes, trop libres, trop imprégnés de l’idée que les Noirs n’ont pas les mêmes droits. À l’École coloniale, Toqué a appris à gérer des “populations primitives” avec “fermeté et méthode”. Il applique. Gaud, lui, n’a pas eu besoin de cours. Il improvise, comme beaucoup d’agents coloniaux envoyés sans préparation psychologique dans des environnements où la domination raciale était la seule boussole.

Le plus glaçant est sans doute leur tranquillité. Avant et après l’explosion de Pakpa, ils ne montrent ni panique, ni remords. Toqué ne sanctionne pas Gaud. Il réprouve la méthode, dit-il, mais sans sévérité. Gaud, de son côté, se justifie avec assurance :

« C’était pour impressionner. Pour dissuader. »

Ils parlent d’un être humain comme d’un pion mal placé sur l’échiquier colonial. À leurs yeux, ce n’est pas un meurtre, c’est une gestion de risque.

Il faut comprendre une chose : dans le cadre de l’administration coloniale, ils n’étaient pas des déviants. Ils étaient des rouages. Ce que l’un a suggéré et l’autre accompli s’inscrit dans une logique tolérée, parfois encouragée, par le silence de leurs supérieurs. Ils n’ont pas “mal agi”. Ils ont agi comme on agit dans une zone d’exception.

Fort-Crampel n’est pas un lieu maudit. Il est un modèle réduit de l’Empire, un concentré de ce que la République fait quand personne ne regarde. Poste isolé, sans présence judiciaire, sans presse, sans observateurs. Pas de prison, pas d tribunal, pas d’avocat. L’autorité repose uniquement sur la volonté du fonctionnaire blanc.

C’est ici que s’opère l’équation coloniale dans sa version la plus nue : les indigènes ne sont pas des citoyens, mais des ressources administrées. Le portage devient une corvée permanente. L’impôt, un prélèvement au sabre. La désobéissance, un crime instantanément puni, sans débat. Les hommes sont des corps. Les femmes, des otages. Les enfants, des garanties vivantes. Le caoutchouc, l’objectif. Tout le reste est variable.

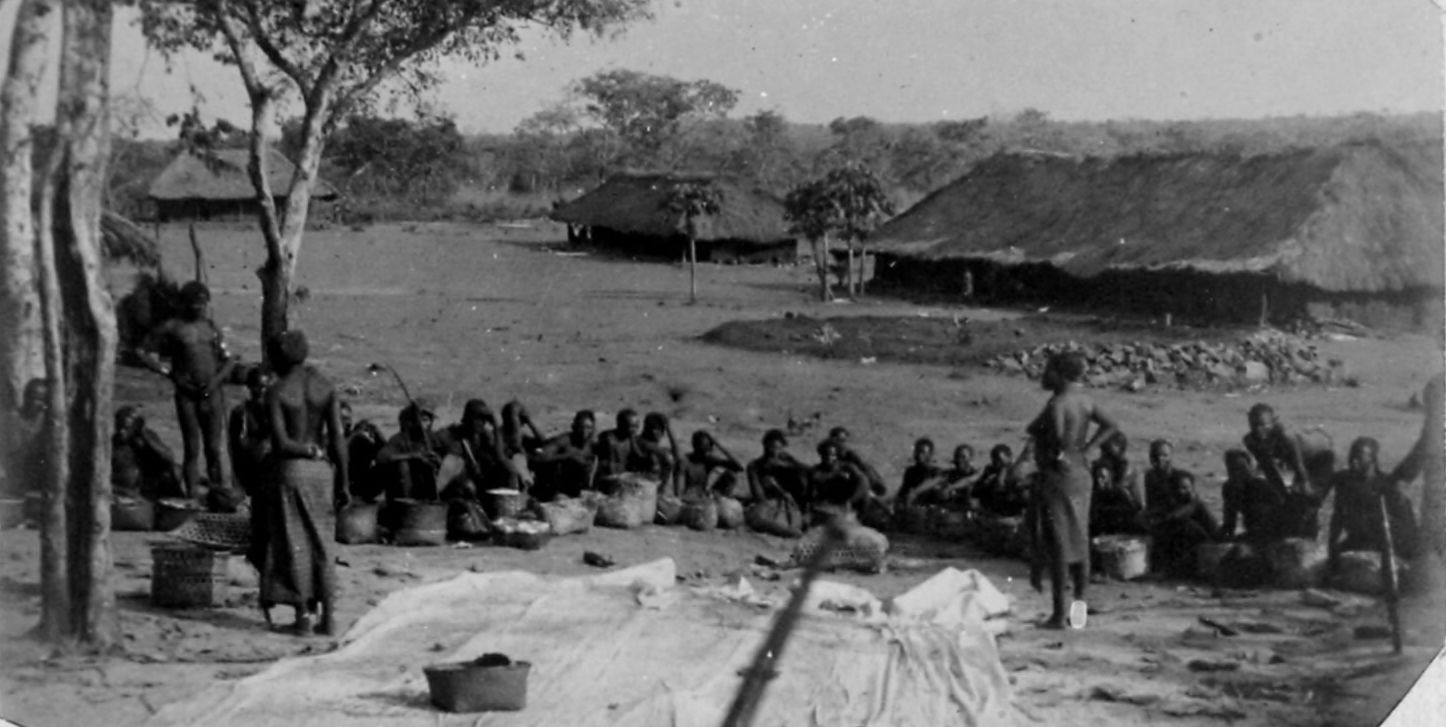

Le témoignage de Brazza, arrivé plus tard, est sans appel : des otages entassés dans une case obscure, soixante-six personnes enfermées sans lumière, vingt-cinq morts en douze jours. Les survivants sortent faméliques, inaptes à marcher. À Fort-Crampel, la faim, la peur, et l’humiliation ne sont pas des erreurs. Elles sont des outils.

La dynamite, dans ce contexte, n’est pas une aberration. Elle est la quintessence de la logique coloniale : efficacité maximale, symbolisme brutal, coût minimal. Un Noir soupçonné de trahison ? Inutile de perdre du temps avec une enquête. Une charge, une mèche, un exemple. Gaud, en cela, n’innove pas : il optimise. Il incarne le gestionnaire colonial, celui qui transforme l’horreur en méthode, et la méthode en routine.

Fort-Crampel n’est pas une tache. C’est un précipité de l’Empire : une enclave où la République suspend ses principes pour mieux asseoir sa domination. Et les fonctionnaires qui y opèrent ne sont pas des brebis galeuses. Ils sont le produit exact du système qui les a envoyés là.

L’exécution de Pakpa (un meurtre programmé)

Il n’y a pas eu de procès. Il n’y a pas eu de cri. Il n’y a pas eu de résistance. Il y a eu une phrase, chuchotée dans une pièce moite par un administrateur colonial alité par la fièvre : « Faites-en ce que vous voudrez. » Le 14 juillet 1903, dans ce poste reculé de Fort-Crampel, cette phrase ouvre la voie à l’un des actes les plus sinistres de la domination française en Afrique équatoriale.

Pakpa, indigène arrêté quelques jours plus tôt, accusé sans preuve d’avoir trahi, est conduit dans une clairière. Plutôt que d’organiser une exécution par balles (trop formelle, trop militaire) Fernand Gaud opte pour la dynamite. Il attache la cartouche autour du cou du prisonnier, l’amorce, s’éloigne, et laisse l’explosif faire son œuvre. L’homme est littéralement désintégré. Son corps, vaporisé. L’horreur n’est pas un effet secondaire : elle est le message.

Ce n’est pas une exécution, c’est une leçon. Gaud dira plus tard qu’il voulait marquer les esprits : « Méduser les indigènes. » Il n’utilise pas le mot “punir”, ni “protéger”, ni même “neutraliser”. Il dit “impressionner”. Faire peur. Instaurer la domination par l’effet de choc. À ses yeux, la brutalité n’a de valeur que si elle est vue, sue, répétée dans les villages. Le meurtre devient un outil pédagogique.

Et pour justifier son geste, Gaud convoque même un imaginaire biblique : « Le feu du ciel est tombé sur celui qui n’avait pas voulu faire amitié avec le blanc. » Comme si le pouvoir colonial n’était pas seulement politique, mais sacré. Comme si la République avait, quelque part dans les nuages, un mandat divin.

À Fort-Crampel, ce 14 juillet, le pacte républicain n’est pas célébré. Il est inversé. L’égalité est pulvérisée avec le corps de Pakpa. La fraternité est réservée aux blancs. Et la liberté, elle, s’écrit dans la terreur. L’explosion n’est pas une détonation isolée : c’est l’acte fondateur d’un ordre colonial qui se passe de discours, de lois, et même d’aveux. Il suffit d’un geste. D’un éclat. D’un silence après le bruit.

Après l’exécution, rien ne se passe. Pas de rapport d’incident. Pas de commission. Pas même une note à Brazzaville. L’administration coloniale absorbe l’acte comme on absorbe un soubresaut logistique. Pakpa n’existe plus. Et ceux qui l’ont tué ne s’en cachent même pas.

Georges Toqué, l’homme qui a autorisé le crime d’un haussement d’épaule, ne blêmit pas. Il n’écrit pas une ligne de remords. Lorsqu’il apprend les détails (l’usage de la dynamite, la méthode barbare) il grimace, mais ne sanctionne pas. Il considère l’affaire close. Pakpa n’a pas de nom dans les registres. Il n’a donc pas droit à la justice.

Fernand Gaud, lui, se vante presque. Il raconte l’explosion. Il parle du silence qui a suivi. Il théorise. Il transforme l’horreur en outil pédagogique. Pour lui, l’acte est un exemple d’“efficacité coloniale”. Et si certains s’en indignent plus tard, c’est, selon ses mots, parce qu’ils “ne comprennent pas les réalités du terrain”.

Ce n’est que par un enchaînement improbable que l’affaire parvient à remonter jusqu’à la métropole. Des lettres, des témoins indirects, un début de scandale. Et surtout, le retour de Pierre Savorgnan de Brazza, missionné par la République pour enquêter sur les abus au Congo. Accompagné du jeune agrégé Félicien Challaye, il recueille des témoignages, confronte les silences, et finit par reconstruire le puzzle.

Mais même là, l’impunité se maintient. Le procès est délocalisé à Brazzaville, loin de Paris, loin de l’agitation politique. Gaud et Toqué comparaissent, non comme criminels de guerre, mais comme fonctionnaires ayant mal géré une “situation exceptionnelle”. L’un est reconnu coupable de “meurtre sans préméditation”. L’autre de “complicité”. Cinq ans de prison. Et encore : avec circonstances atténuantes.

Dans la salle d’audience, les colons s’indignent. Non pas du meurtre, mais du verdict. Pour eux, le problème, ce n’est pas la violence. C’est qu’on puisse la juger. « On accorde trop de valeur à un indigène. » Cette phrase, prononcée par des notables présents au procès, résume toute la philosophie coloniale de l’époque. L’Afrique ne valait pas un homme. Encore moins un procès équitable.

L’exécution de Pakpa ne choque pas l’Empire. Elle l’interroge à peine. Elle dérange seulement parce qu’elle fut visible. Parce qu’elle fut racontée. Et surtout, parce que le corps (cette fois) n’a pas disparu sans laisser de trace. Mais le système, lui, est resté intact.

Brazza, l’homme qui a vu

En 1905, l’État français, poussé par une presse en ébullition et des parlementaires inquiets, envoie une figure légendaire pour “faire la lumière” sur la situation au Congo français : Pierre Savorgnan de Brazza. Ancien explorateur, humaniste au cœur de fer, il est chargé d’évaluer les conditions de vie des populations indigènes, après des rumeurs persistantes de violences, d’exactions, et d’extorsions. Ce qu’on attend de lui, en vérité, c’est une opération de relations publiques. Une mission de façade. Un écran de fumée.

Mais Brazza n’est pas un homme de façade. Dès son arrivée à Libreville, il constate que tout est fait pour l’empêcher d’enquêter. Retards logistiques, refus de transport, crédits bloqués. Son adjoint Charles Hoarau-Desruisseaux est même sommé de rester à distance. On lui interdit de rejoindre la mission sur le terrain. Brazza est isolé, surveillé, freiné à chaque étape. C’est un sabotage bureaucratique, élégant et mortel. On veut l’empêcher de voir.

Mais il voit quand même.

Malgré la maladie qui l’épuise (diarrhées, fièvres continues, amaigrissement extrême) il poursuit sa route, soutenu par sa femme Thérèse et quelques compagnons fidèles. À chaque étape, il note, il consigne, il interroge. Et ce qu’il découvre dépasse l’entendement.

Dans le cœur de l’Afrique équatoriale française, Brazza découvre une machine coloniale tournant à la terreur pure. À Bangui, il entre dans une case longue de six mètres, sans fenêtre, sans ventilation, dans laquelle sont entassés 66 otages. Femmes, enfants, vieillards. Ils ne sont pas accusés d’un crime. Ils sont là pour forcer les hommes du village à livrer leur quota de caoutchouc. Ce sont des gages humains. Des moyens de pression.

En douze jours, vingt-cinq d’entre eux meurent. Les corps sont jetés à la rivière. Les survivants sont libérés dans un état de délabrement absolu. Plusieurs meurent dans les jours suivants. Une femme rentre chez elle en allaitant l’enfant d’une autre. À Fort-Crampel, Brazza découvre une infrastructure comparable à un camp de concentration avant la lettre. Les otages y sont parqués dans des conditions inhumaines. Les femmes pagaient seules sur des pirogues, battues si elles ralentissent. Les hommes sont introuvables : disparus, en fuite, ou déjà morts.

Et ce n’est pas tout. À l’entrée d’un sentier, il tombe sur un squelette abandonné, desséché, oublié. Il ordonne qu’on l’enterre selon les coutumes locales. Un acte dérisoire face à l’ampleur de la catastrophe, mais d’une portée symbolique immense. Pour la première fois, un haut représentant de la République reconnaît l’humanité d’un cadavre noir.

Le rapport qu’il rédige est clair, méthodique, accablant. Il y consigne ceci :

« Ce n’est pas un fait isolé. Ce que j’ai vu témoigne d’un système. Le département [des colonies] ignore, ou feint d’ignorer, la réalité des procédés employés. »

Son compagnon de mission, Félicien Challaye, agrégé de philosophie, écrit dans Le Temps des chroniques féroces. Il décrit sans fard les otages affamés, les enfants sans nom, les femmes suppliciées, les villages désertés. Il nomme l’horreur. Il la rend publique. Il refuse l’euphémisme.

Mais à Paris, l’administration fait tout pour enterrer le rapport. Il ne sera publié intégralement qu’un siècle plus tard. En 2014. Entre-temps, Brazza meurt. Usé, brisé, ignoré. Il refuse d’être porté sur une chaise (le “tipoye” réservé aux colons malades), marche jusqu’au dernier bateau, soutenu par sa femme. Il s’éteint le 14 septembre 1905, à Libreville. Seul. Sans honneur. Sans réponse.

Brazza aura vu. Et ce qu’il a vu (ce que la France n’a pas voulu voir), c’est que son Empire ne se tenait debout que parce qu’il s’appuyait sur des cadavres.

Un procès pour l’exemple… mais de qui ?

Quand l’affaire finit par remonter à la surface, l’État français se retrouve piégé par sa propre image. Impossible d’ignorer l’exécution de Pakpa après le rapport Brazza. Impossible, aussi, de faire comme si ce n’était qu’un incident local. Mais juger deux agents coloniaux revient à jeter une lumière crue sur les rouages de l’Empire. Il faut donc une manœuvre plus fine : faire un procès, mais sans juger le système. Accuser les hommes, pas l’institution. Punir sans se remettre en question.

C’est dans ce cadre que s’ouvre, en août 1905, le procès de Fernand Gaud et Georges Toqué à Brazzaville. La localisation n’est pas anodine : en éloignant la procédure de Paris, on réduit la pression médiatique. Seul un journaliste, Félicien Challaye, est présent ; le même qui a accompagné Brazza et publié des témoignages implacables dans Le Temps.

L’audience commence. Gaud, malade, joue la torpeur. Il parle peu, esquive. Toqué, lui, se défend avec fougue : il dénonce les conditions d’exercice de sa mission, les injonctions contradictoires, l’absence d’infrastructure judiciaire. Il admet le recours au travail forcé, aux prises d’otages, aux châtiments corporels. Il admet, sans ciller, que des familles ont été affamées pour obtenir leur obéissance. À ses yeux, ce n’est pas de la cruauté. C’est de l’administration.

Mais à aucun moment, les fondements du système ne sont mis en cause. L’interrogation centrale ne porte pas sur l’humanité du geste, mais sur la chaîne de commandement. Qui a donné l’ordre ? Qui a dérapé ? Toqué accuse Gaud d’avoir agi seul. Gaud affirme avoir reçu un feu vert implicite. Ils s’accusent mutuellement, chacun tentant de se dégager.

Le tribunal ne tranche pas clairement. Le 26 août 1905, Gaud est condamné à cinq ans de prison pour meurtre sans préméditation, Toqué à la même peine pour complicité. À l’époque, ces sanctions paraissent sévères aux yeux des colons, qui dénoncent « un excès de zèle judiciaire pour une vie indigène. » Dans la salle, plusieurs commentateurs murmurent que la République a “cédé à la pression parisienne”.

Mais la sentence, aussi lourde qu’elle semble, ne touche pas l’édifice impérial. Aucune instruction n’est lancée sur les pratiques de portage forcé. Aucun supérieur hiérarchique n’est convoqué. Aucun protocole n’est modifié. Gaud et Toqué sont désignés comme des déviants, des exceptions ; alors même que leurs actes s’inscrivent dans une normalité coloniale documentée, acceptée, institutionnalisée.

Le procès devient donc un rituel d’auto-purification pour la République : elle condamne deux hommes, pour mieux absoudre son Empire. Elle donne des gages à la presse, apaise les parlementaires, rassure l’opinion. Le crime est jugé. L’ordre est restauré. Le décor reste intact.

Et Pakpa ? Aucune mention de ses proches. Aucun statut de victime reconnu. Aucun monument, aucune stèle, aucune mémoire. Il n’est pas le cœur de l’affaire. Il en est le prétexte invisible.

Ce procès n’a pas jugé un meurtre. Il a scellé un silence.

Mémoire dynamitée, République aveugle

L’histoire de Pakpa n’est pas enseignée. Elle ne figure dans aucun manuel, aucune commémoration nationale, aucun monument. Son nom n’est pas gravé, sa souffrance pas reconnue, son exécution à la dynamite traitée comme un fait divers. Pourtant, il incarne ce que l’historiographie officielle refuse de nommer : la cruauté délibérée comme outil de gouvernement, la déshumanisation comme pilier de l’autorité coloniale, et le silence comme stratégie d’État.

Le colonialisme français ne fut pas seulement une aventure de “grandeur” ou de “mission civilisatrice”. Il fut, dans ses périphéries les plus reculées comme à Fort-Crampel, une bureaucratie de l’humiliation, gérée par de jeunes technocrates blancs convaincus d’œuvrer pour l’ordre. La République n’a pas déraillé un jour de juillet 1903. Elle a fonctionné comme prévu. Ce jour-là, elle n’a pas dysfonctionné. Elle a révélé son double visage.

Et c’est peut-être cela le plus insoutenable : l’apparente banalité des acteurs. Gaud, pharmacien raté. Toqué, jeune diplômé. Pas de monstres. Pas de fanatiques. Juste des hommes ordinaires, investis d’un pouvoir extraordinaire, dans un système sans garde-fous. Et lorsque ce pouvoir s’est mué en droit de vie et de mort, aucun principe, aucune loi, aucune morale n’est venue l’entraver.

Ce que Brazza a découvert, ce n’est pas une exception. C’est une architecture. Une structure administrative, logistique, politique ; où la terreur était rationnelle, les cadavres comptés, les châtiments normalisés. Une mécanique de l’Empire. Il l’a dit. Il l’a écrit. Il en est mort. Et l’on a mis un siècle à publier son rapport.

Aujourd’hui encore, cette mémoire est en miettes. Dynamitée, comme Pakpa. Effacée sous le vernis des discours officiels. Or, se souvenir, ce n’est pas “faire repentance”. C’est refuser le mensonge, refuser que le silence remplace la justice. Refuser que l’histoire ne retienne que les noms des bourreaux ; et jamais ceux des victimes.

Alors il faut dire Pakpa. L’écrire. Le rappeler. Non pas comme une figure tragique, mais comme un homme tué par un système qui se croyait éternel. Et poser, au seuil du XXIe siècle, une question sans réponse facile : combien de Pakpa l’histoire française a-t-elle oubliés ?

SOURCES

- Le rapport Brazza. Mission d’enquête du Congo : rapport et documents (1905–1907), éd. Le Passager Clandestin, 2014.

- Gustave Regelsperger, L’Affaire Gaud-Toqué, in: Revue Universelle, Larousse, 1905.

- Le Temps, 23 & 26 septembre 1905 – articles d’audience du procès Gaud-Toqué.

- Edward Berenson, The Politics of Atrocity: The Scandal in the French Congo (1905), Historia y Política, 2018.

- Daniel Vangroenweghe, The ‘Leopold II’ Concession System Exported to French Congo, Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 2006.

- Pierre Mollion, Le portage en Oubangui-Chari (1890–1930), Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, 1986.

- Benjamin König, Le rapport Brazza, tableau de la barbarie coloniale française, L’Humanité Magazine, n° 942, février 2025.