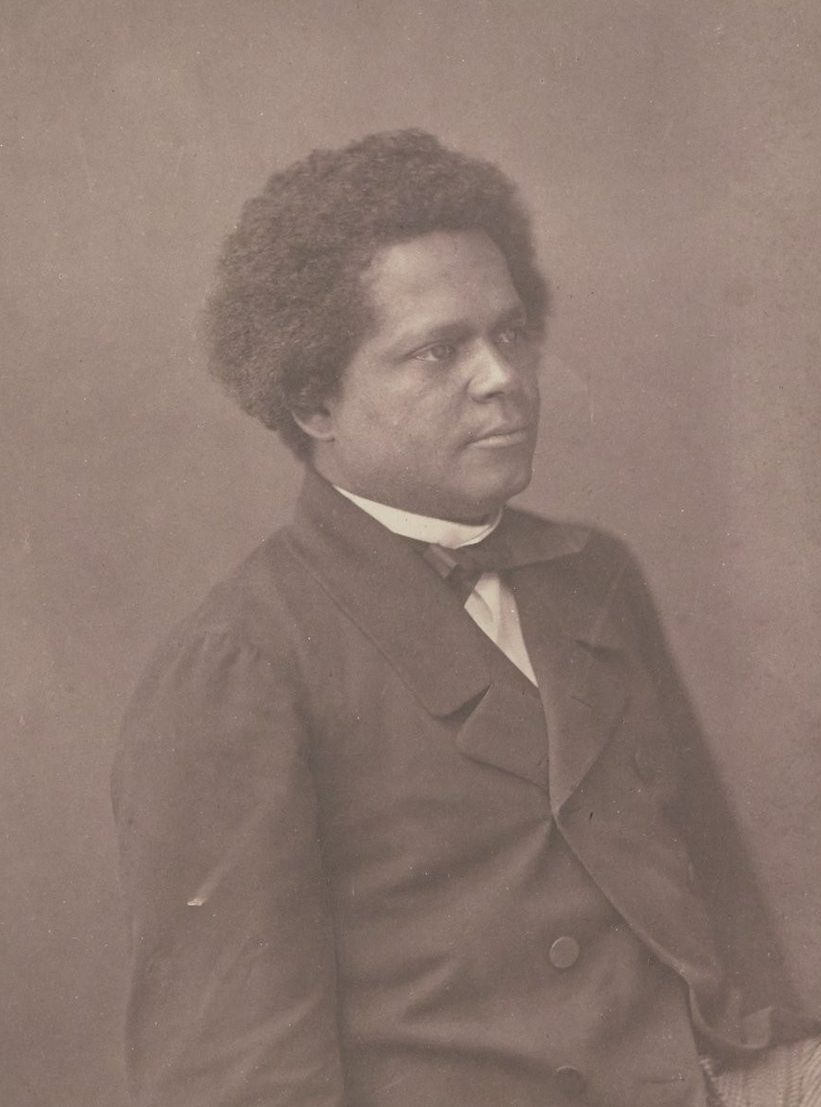

Découvrez la trajectoire singulière de Victor Cochinat (1819–1886), avocat martiniquais, journaliste et intellectuel engagé, figure oubliée de la pensée coloniale critique sous le Second Empire. De Fort-de-France à Paris, de la justice à la satire, son parcours éclaire les tensions entre assimilation et affirmation identitaire.

Le parcours de Jean-Baptiste-Thomas-Victor Cochinat s’inscrit dans une période charnière de l’histoire coloniale française, au croisement des logiques d’assimilation républicaine, des tensions impériales, et de l’émergence d’un regard noir sur la société métropolitaine. Originaire de Saint‑Pierre de la Martinique, Cochinat est l’une de ces figures que l’historiographie officielle a marginalisées, malgré un engagement intellectuel et politique notable.

Une ascension dans la société coloniale

Né en 1819 dans l’une des cités les plus actives de la Martinique, Victor Cochinat appartient à cette élite créole éduquée, formée dans le moule des institutions françaises. Dès ses jeunes années, il reçoit une instruction solide, fondée sur les principes du droit civil et de la rhétorique. Il devient avocat, puis magistrat ; d’abord substitut, ensuite procureur de la République à Fort‑de‑France. Il représente alors cette génération issue des colonies, parfaitement intégrée aux codes de l’administration française, mais toujours reléguée dans une zone grise entre reconnaissance formelle et suspicion raciale.

Cochinat exerce ces fonctions durant les années précédant et suivant l’abolition définitive de l’esclavage en 1848. Le contexte est donc hautement sensible : la société martiniquaise est en pleine recomposition, les rapports de force économiques et sociaux se transforment, et le rôle des juristes devient central pour faire tenir l’ordre républicain naissant.

L’exil intellectuel à Paris

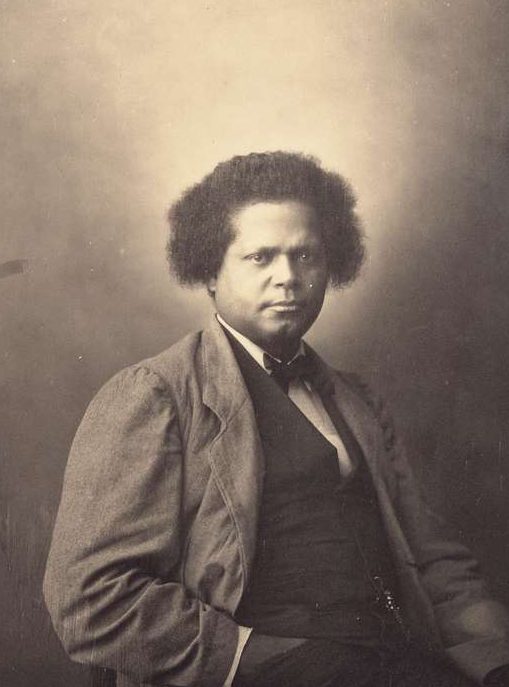

En 1850, Cochinat fait le choix, comme tant d’autres intellectuels des colonies, de « monter » à Paris. Il y rejoint un monde qui le fascine et le repousse. Très rapidement, il devient le secrétaire d’Alexandre Dumas, figure tutélaire pour les hommes de lettres noirs de l’époque. Cette rencontre est plus qu’une collaboration : elle illustre l’émergence d’un réseau diasporique informel dans le Paris littéraire du Second Empire.

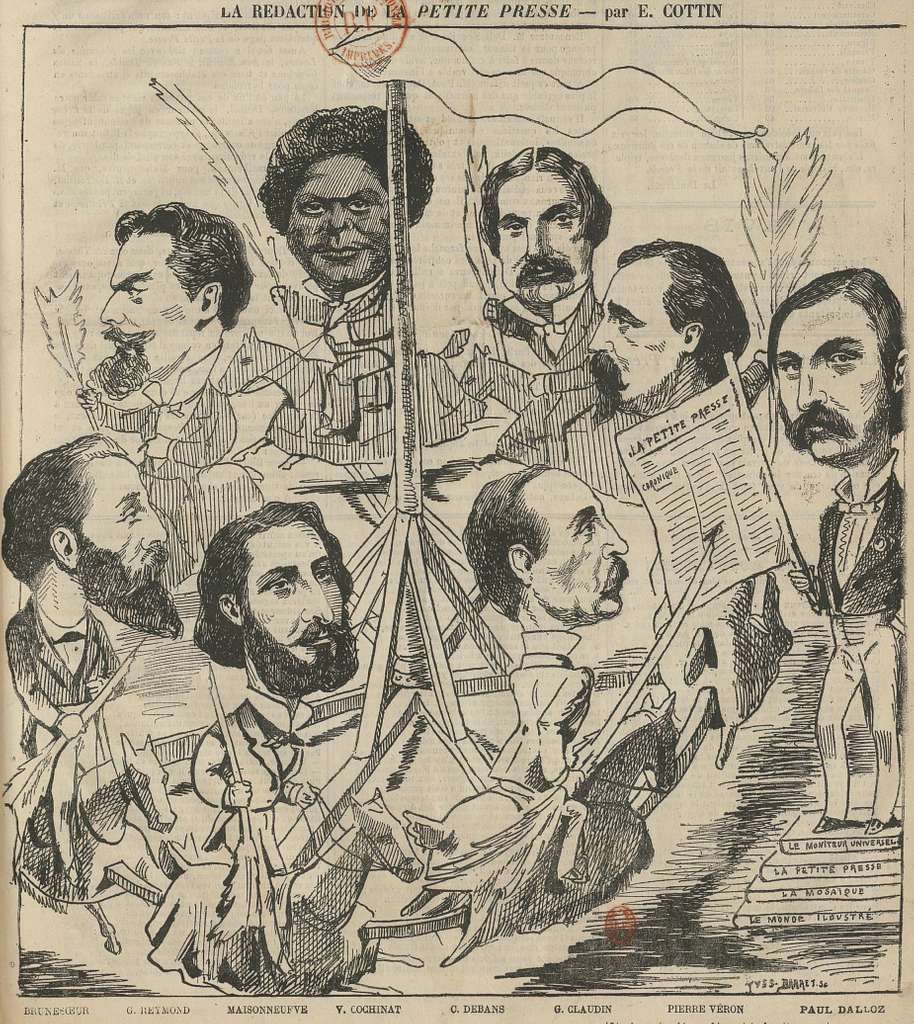

Dans les années qui suivent, Cochinat prend la plume. Sous les pseudonymes de Maxime Leclerc ou Louis de Roselay, il écrit pour de nombreuses publications. Rédacteur en chef du Figaro‑programme en 1856, il dirige ensuite Le Foyer, journal culturel d’inspiration républicaine. Il y développe un style critique, volontiers moqueur, souvent acerbe. Il participe aux batailles culturelles de son temps, notamment contre le Parnasse, et dénonce le conformisme littéraire sous couvert d’objectivité.

Sa célèbre attaque contre les “Vilains Bonshommes”, surnom railleur qu’il donne aux parnassiens ayant acclamé Un Passant de Coppée en 1869, témoigne de son indépendance de pensée et de sa volonté de ne pas se laisser enfermer dans des appartenances idéologiques figées.

Engagement pour une voix coloniale

Dans la dernière partie de sa vie, Cochinat tente de renouer avec ses origines. Il voyage à Haïti (symbole pour lui d’un État noir libre, malgré ses instabilités) puis fonde La Revue exotique en 1880. L’objectif est clair : offrir un espace de visibilité aux productions intellectuelles venues des “périphéries”. Il s’agit, dans son esprit, de démontrer que les peuples colonisés sont capables de pensée autonome, de critique, de création.

Lancée sous l’égide de l’Académie des Palmiers, à laquelle appartiennent Hugo, Schoelcher ou Leconte de Lisle, la revue ne survit qu’un an. Toutefois, elle constitue une expérience fondatrice. Après sa mort, en 1886, cette entreprise renaît en 1889 sous le nom d’Alliance universelle. Elle connaîtra un succès institutionnel, mais sans l’âme critique et pionnière insufflée par Cochinat.

Une figure oubliée de l’universalisme colonial

Cochinat est mort à Fort‑de‑France le 6 octobre 1886, loin des cénacles parisiens. Son œuvre est éparse, ses textes souvent non réédités, et son rôle sous-estimé. Pourtant, il incarne un moment-clé : celui où les sujets coloniaux accèdent à la parole publique, tentent de produire un discours situé, et refusent de n’être que des objets de réforme ou d’assimilation.

Ce que révèle le parcours de Cochinat, c’est l’ambiguïté constante entre intégration et critique, loyauté et subversion. Homme de loi devenu polémiste, créole assimilé devenu défenseur d’un monde “exotique” à faire entendre dans le concert intellectuel, il représente l’une des premières figures d’une pensée diasporique francophone.

Notes et références

- Janvier, Louis-Joseph. La République d’Haïti et ses visiteurs (1840–1882), Paris, Marpon et Flammarion, 1883, 636 p.

- Chemla, Yves. « Comment la littérature haïtienne nous apprend à penser autrement », Littafcar (site académique sur la littérature africaine et caribéenne), 3 mars 2014.

- Le Voleur illustré, 61e série, vol. 40, no 1635, 1er novembre 1888, p. 450.

- Cochinat, Victor. Lacenaire, ses crimes, son procès et sa mort, Paris, Jules Laisné, 1864.

Sommaire