Avant d’être personnages de folklore, Bouki et Ti Malice sont des prismes. Par eux transitent des siècles d’esclavage, de résistance, d’humour comme art de survie. De la savane ouest-africaine aux mornes haïtiens, leurs aventures ne cessent de refléter les tensions du pouvoir, de la ruse et de la naïveté. Portrait d’un duo mythique, aussi cruel que tendre.

Quand la brousse entre dans la Caraïbe

À l’origine, avant même d’être des personnages de chair et d’os dans les imaginaires créoles, Bouki et Ti Malice rampaient et bondissaient à quatre pattes dans les savanes d’Afrique de l’Ouest. Là-bas, dans les récits transmis de village en village par les griots, Bouki était une hyène (« Bouki » en wolof) à la démarche maladroite, la mâchoire vorace, et l’odeur de la soumission dans le pelage. Animal de disgrâce et de faim, il représentait l’échec, la lourdeur, la bête qui obéit plus qu’elle ne comprend.

Face à lui, Leuk le lièvre. Petit, nerveux, fuyant. Un cabotin des fourrés, qui ne gagnait jamais par la force mais toujours par l’esprit. Rusé à l’excès, joueur parfois cruel, mais toujours vif. Dans ces contes originels, la confrontation est constante : la hyène court, le lièvre esquive. Bouki grogne, Leuk riposte par la ruse. C’est l’éternel duel entre le muscle soumis et l’intelligence frondeuse.

Ce duo n’était pas qu’un divertissement pastoral. Il était pédagogie, satire sociale, mise en scène des rapports de pouvoir dans les sociétés africaines. Leuk, le malin, ne riait jamais gratuitement : il riait pour survivre, pour déjouer la faim, le roi, l’ordre établi. Et Bouki, dans ses défaites, incarnait parfois les travers du peuple (sa naïveté, sa paresse, ses failles) mais aussi sa capacité à toujours se relever, à courir de nouveau malgré les humiliations.

Lorsque les récits franchissent l’Atlantique dans les cales des navires négriers, les bêtes africaines ne restent pas tout à fait les mêmes. Elles se métamorphosent. Sous le soleil des Antilles, Bouki et Ti Malice quittent peu à peu leurs fourrures pour revêtir des traits humains. Leurs voix s’épaississent, leurs visages prennent les rides des anciens du quartier, et leurs ruses ou leurs sottises deviennent des anecdotes familières. Le bestiaire originel devient galerie de personnages, croqués à même la vie.

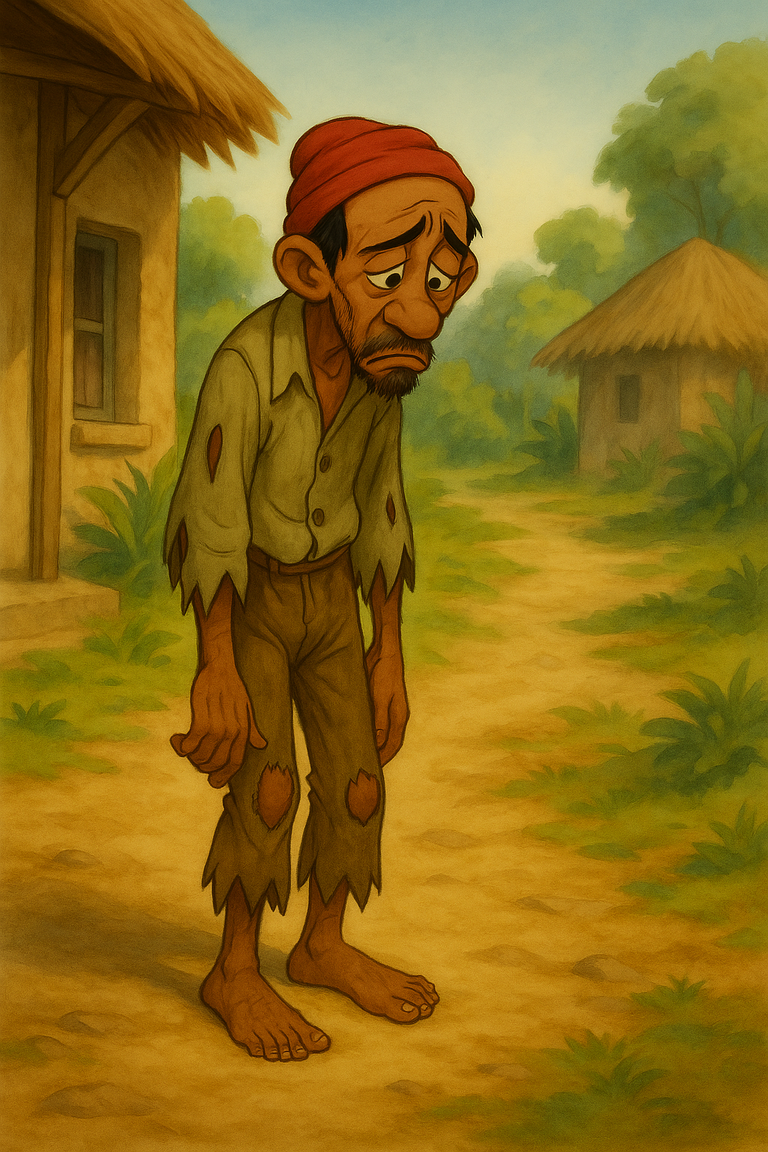

Dans les campagnes d’Haïti, Bouki devient un paysan famélique, souvent vêtu de haillons, toujours affamé, parfois touchant. Malice, lui, se transforme en un jeune homme frêle, mais vif d’esprit, volontiers escroc, irrésistiblement charmeur. L’animalité n’a pas disparu, elle s’est diluée dans les gestes, dans les regards. Elle a changé de peau, tout simplement.

En Martinique et en Guadeloupe, la mutation est plus nuancée. On y retrouve encore Zamba, le félin lent et crédule, incarnation locale de Bouki. Le lièvre, quant à lui, devient Lapin ; ou reste une allégorie au sourire en coin. Le duel demeure, mais chaque île lui insuffle ses nuances : l’histoire s’adapte au terroir, au créole, au rire des enfants qui l’écoutent sous les carbets.

Curieusement, cette dynamique animale-humaine n’est pas propre au monde afro-caribéen. Elle dialogue, parfois sans le savoir, avec les contes européens. Le Grand-Loup naïf n’est pas si éloigné de Bouki, et le rusé Maître Renard pourrait bien être un cousin éloigné de Ti Malice. Mais là où le Renard français agit avec froideur aristocratique, Malice agit avec urgence. Il ne trompe pas pour dominer, il trompe pour vivre ; nuance capitale, fruit d’une histoire différente, trempée dans la douleur et la débrouille.

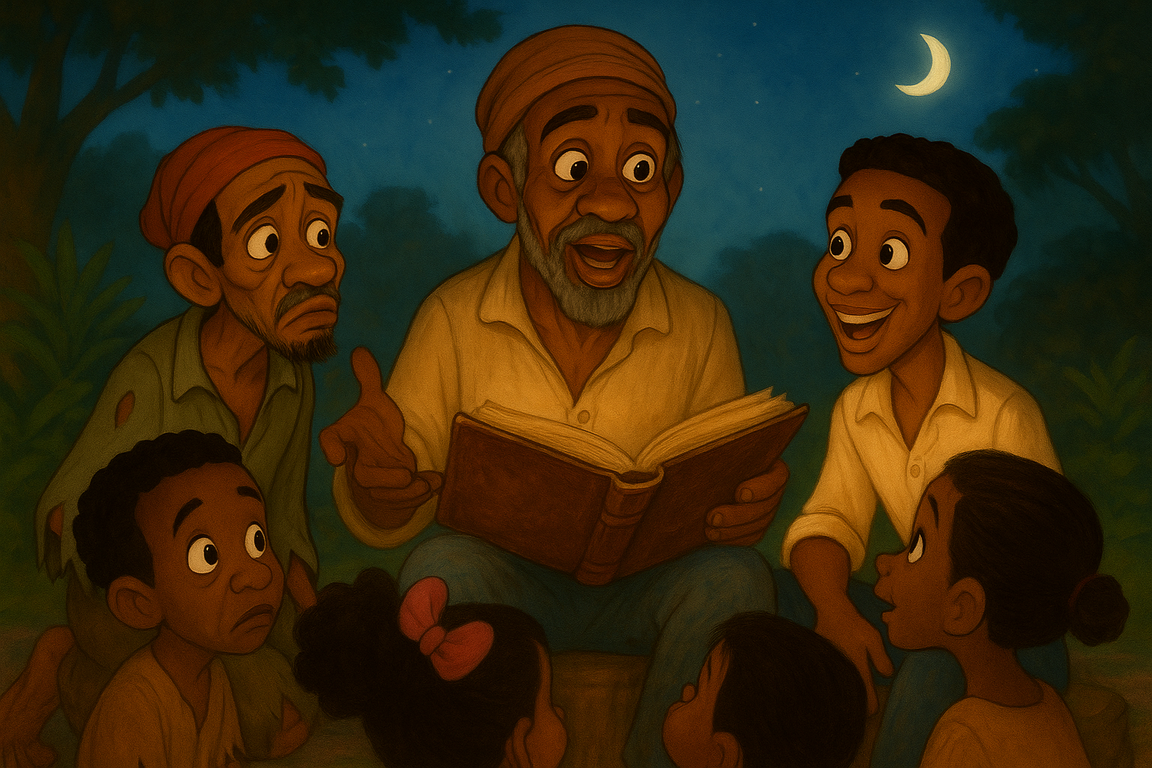

Dans les plantations, les chaînes ne laissaient pas place au rêve. Mais la nuit, quand les tâches s’achevaient et que la sueur séchait lentement sur les dos écorchés, une autre parole surgissait. Ce n’était pas une parole savante ou officielle. C’était une voix basse, espiègle, pleine d’ombres et de clins d’œil. Elle disait : « Krik ? » ; et l’autre répondait : « Krak ! ». Alors commençait le conte.

Ces histoires, mises en scène autour de Bouki et Ti Malice, n’étaient jamais innocentes. Sous couvert d’humour, elles offraient un miroir déformé du monde colonial : le maître devenait bête, le souffre-douleur trouvait sa revanche, et la survie passait par le mensonge bien tourné. Ti Malice n’était pas qu’un farceur : il était la voix du captif qui retournait l’ordre établi en l’enrobant de malice. Bouki, lui, rappelait les effets tragiques de la crédulité ; mais aussi la dignité d’exister malgré tout.

Il fallait raconter ces histoires après le crépuscule. Ce n’était pas qu’une règle esthétique. C’était un code sacré, hérité du vaudou et des traditions africaines. Conter avant la tombée de la nuit, c’était appeler les esprits à l’heure où ils n’étaient pas encore prêts, risquer la malchance, attirer le mauvais œil sur sa maison. Le conte, dans ces conditions, n’était pas qu’un art populaire. Il devenait rituel, pacte, soupape.

Rire dans les ténèbres de l’esclavage, ce n’était pas fuir la réalité. C’était l’encercler autrement. D’un trait d’esprit, d’une chute absurde, les conteurs africains créolisés dressaient un rempart contre la terreur quotidienne. Le fouet ne pouvait rien contre le mot bien placé. Et c’est ainsi que Bouki et Ti Malice, nés dans les savanes, sont devenus des héros de résistance nocturne dans les champs de canne.

Miroir d’un monde noir post-traumatique

Bouki, dans la bouche des anciens, c’est l’idiot magnifique. Celui qu’on aime moquer, mais jamais rejeter. Celui qui tombe dans tous les pièges, surtout les plus grossiers, et qui pourtant revient, à chaque histoire, la tête basse mais le cœur intact. Il n’apprend pas vraiment, ou mal. Il fait confiance, trop vite, trop souvent. Mais il incarne une forme d’humanité brute, vulnérable, émouvante par sa constance.

Dans le théâtre oral des contes haïtiens, Bouki n’est pas seulement la victime de Ti Malice ; il est aussi le reflet du peuple dans ses fragilités : la faim qui déforme le jugement, la fatigue qui érode la vigilance, le besoin d’amour qui rend aveugle. Il est paresseux parfois, glouton souvent, un peu bêta toujours. Mais il aime ses enfants, chérit sa femme (quand elle existe), et surtout : il persiste. Bouki n’abandonne jamais.

Il y a chez lui quelque chose du Sisyphe créole. À chaque chute, il remonte son rocher. Quand Malice l’humilie, il repart, les pieds nus et l’ego cabossé, mais l’âme toujours ouverte. Ce n’est pas un héros triomphant. C’est un survivant obstiné. Une figure de la dignité silencieuse.

Dans un monde où la ruse est reine, Bouki, par son absence de duplicité, devient paradoxalement le plus humain. Il nous tend un miroir cruel, mais juste : celui de nos naïvetés, de nos rêves trop simples, mais aussi de notre capacité à rester debout, même dans le ridicule.

Ti Malice, c’est le cerveau agile du duo. Un personnage qui ne se contente pas de survivre : il entend dominer, manipuler, faire plier le réel à sa volonté. Là où Bouki encaisse, Malice anticipe. Là où l’autre croit, lui soupçonne. Il est l’enfant bâtard de la débrouillardise et du vice ; un être qui comprend très tôt que, dans un monde structuré par l’injustice, l’éthique est un luxe pour les naïfs.

On le décrit souvent comme farceur, espiègle, joueur. Mais sous la couche de comédie, Ti Malice cache une lucidité presque inquiétante. Il voit les failles de Bouki comme des opportunités. Il triche, vole, ment ; toujours avec le sourire. Et c’est justement ce sourire qui dérange : car il est le masque d’une intelligence qui, dans un autre contexte, aurait fait un fin stratège ou un politicien hors pair.

Ti Malice, c’est aussi la revanche symbolique de l’opprimé qui refuse de plier. Il incarne une forme de résistance, certes amorale, mais pragmatique. Dans les récits issus de l’esclavage, il devient la voix de ceux qui, n’ayant pas le pouvoir, cultivent l’astuce comme arme de guerre. Il ne cherche pas à renverser l’ordre ; il l’exploite, le contourne, s’y faufile.

Mais cette stratégie a un coût : Malice est seul. Son triomphe est souvent amer. Car si l’on rit de ses tours, on se méfie de sa duplicité. Il charme, puis il trahit. Il fait rire, mais n’inspire pas confiance. On l’admire à distance, comme on regarde un feu de paille : avec fascination, et prudence.

Il est l’autre face du monde noir post-traumatique : celle qui, au lieu d’endurer, choisit d’attaquer ; même au risque de devenir un monstre dans le miroir.

Derrière leurs rires en cascade et leurs grimaces de papier-mâché, Bouki et Ti Malice jouent une comédie bien plus grave qu’il n’y paraît. Chaque conte, chaque ruse, chaque humiliation cache une mise en scène fine (parfois cruelle) des rapports sociaux hérités de l’esclavage et reconduits dans la société post-coloniale. Ces deux-là, en surface complices, incarnent en creux une fracture : celle entre dominé et dominateur, entre celui qui subit et celui qui manœuvre.

Bouki, par sa passivité, son manque de discernement et sa condition de perpétuel perdant, reflète l’image de ceux que les structures du pouvoir laissent sur le bord du chemin. Il est le paysan naïf, l’ouvrier exploité, l’homme ordinaire à qui on promet monts et merveilles, et qui finit toujours par payer l’addition. En face, Ti Malice, avec ses détours, son verbe, sa souplesse sociale, incarne une figure de l’opportunisme ; mais aussi, paradoxalement, celle d’une certaine élite noire ou métissée, formée dans l’ombre du système colonial et souvent prête à se courber pour mieux grimper.

On peut y voir un oncle et son neveu, mais aussi un peuple et sa bourgeoisie, un corps souffrant et un cerveau calculateur. La dynamique entre les deux est faussement ludique. Elle interroge, au fond, la trahison : que vaut une ruse si elle se construit sur le dos des siens ? Et que vaut la vertu si elle mène à l’échec, encore et encore ?

Dans ce théâtre populaire, Bouki et Ti Malice deviennent les archétypes d’une lutte de classes qui dépasse les frontières d’Haïti. Ils posent une question brutale : dans un monde brisé par la colonisation, qui a le droit d’être rusé ? Et surtout, à quel prix ?

Quand la fiction éclaire l’histoire

Longtemps, Bouki et Ti Malice n’ont existé que dans l’air, dans les rires partagés sous les vérandas, dans les veillées tièdes où la parole valait refuge. Ils appartenaient à l’oralité pure, celle qui ne laisse pas de traces mais qui s’inscrit dans les corps, dans les intonations, dans les silences complices. Raconter Bouki et Malice, c’était un art. L’écrire, c’était risquer de le figer.

Mais il fallut bien un jour que ces figures migrent aussi vers le papier, ne serait-ce que pour ne pas disparaître. Ce fut Alibée Féry, écrivain et conteur haïtien du XIXe siècle, qui osa le premier. Avec lui, les personnages gagnèrent en fixité ce qu’ils perdirent peut-être en souplesse. Le verbe s’encre, les dialogues se couchent sur la page. Une nouvelle étape commence : celle de la littérature populaire haïtienne.

Un siècle plus tard, entre mai 1991 et mai 1992, les dialogues de Bouki et Malice font leur retour dans les colonnes du Nouvelliste, quotidien de Port-au-Prince. Chaque semaine, un nouvel épisode : le public suit les péripéties de ces deux larrons comme on suivrait une série télé. Le conte, jadis murmuré, devient feuilleton. Il touche un autre lectorat, urbain, lettré, curieux de voir ses racines noires et rurales ressurgir dans l’imprimé.

D’autres plumes s’en emparent : Suzanne Comhaire-Sylvain dans Le Roman de Bouqui, Jean André Victor avec ses 50 dialogues choisis, Colette Rouzier qui offre une version jeunesse. Chaque auteur adapte, traduit, condense. Mais tous gardent l’essence : celle d’un folklore insaisissable, qui résiste à l’oubli, même quand on tente de le cadrer entre deux couvertures.

Le passage de la bouche au livre, loin d’avoir dilué leur puissance, a permis à Bouki et Ti Malice d’entrer dans le panthéon littéraire haïtien ; tout en gardant ce parfum d’impertinence populaire qui leur appartient.

Le conte n’est pas un simple divertissement. Dans les sociétés noires post-esclavagistes, il est un lieu de mémoire. Une mémoire chaude, incarnée, transmise non par les archives officielles (trop souvent muettes ou biaisées) mais par la parole des aïeux, par les intonations tremblantes, par les silences chargés de ce qu’on ne peut plus dire. Bouki et Ti Malice, à ce titre, sont plus que des personnages : ce sont des relais. Des véhicules de la mémoire affective d’un peuple traumatisé.

À travers eux, c’est toute l’expérience noire qui s’exprime : la faim, la trahison, la débrouillardise, l’humiliation, l’amour aussi. Chaque histoire devient une métaphore vivante. Une petite scène grotesque (Bouki qui perd son bœuf, qui se fait rouler par Malice, qui revient pieds en sang) devient un éclat d’histoire. L’histoire d’un peuple qui n’a cessé d’être dupé, mais qui, contre toute attente, continue d’avancer.

Le conte fonctionne ici comme une capsule émotionnelle. Il transmet des savoirs (moraux, pratiques, politiques) mais surtout, il transmet une sensation : celle d’avoir vécu malgré tout. Ce n’est pas pour rien qu’on les raconte aux enfants. Pas pour les endormir, mais pour les réveiller au monde. Le rire qu’ils provoquent est souvent nerveux, grinçant. C’est un rire qui soigne autant qu’il pique. Un rire qui dit :

« Oui, on a souffert. Mais regarde ce qu’on a fait de cette douleur. »

Et puis il y a cette langue, ce créole charpenté d’images, ce français métissé de musiques orales, qui porte les récits de Bouki et Malice. Cette langue elle-même est archive. Elle contient les chocs, les blessures, les transformations d’un monde bouleversé par la violence coloniale. Quand on écoute ces histoires, on entend aussi la voix des absents ; de ceux qui n’ont laissé aucun écrit mais dont l’empreinte traverse les siècles par la magie du conte.

On pourrait croire que Bouki et Ti Malice appartiennent à un monde révolu ; celui des cases en terre battue, des veillées à la chandelle, des anciens au verbe lent. Et pourtant, leurs figures continuent de résonner, bien au-delà des mornes haïtiens ou des plantations guadeloupéennes. Pourquoi ? Parce qu’au fond, ils parlent d’un rapport universel au pouvoir, à la faiblesse, à la ruse, à la survie. Leur langage est celui de l’humanité nue, dépouillée des apparats, confrontée à ses instincts les plus archaïques.

On retrouve leurs pendants partout : dans la figure d’Anansi l’araignée au Ghana, dans les farces du lapin Br’er Rabbit des Afro-Américains du Sud, ou dans les malices de Ti Jean en Louisiane créole. Même au cinéma ou dans la pop culture, l’opposition entre le dupeur et le dupe demeure un ressort narratif fondamental. Car ces deux figures, aussi enracinées soient-elles dans un terroir afro-caribéen, ne sont pas limitées à une géographie. Elles touchent à une vérité plus large : celle des sociétés fondées sur des déséquilibres de force.

Ti Malice incarne la ruse comme forme de génie populaire, Bouki la crédulité comme trait universel. Dans un monde où les rapports de domination ne cessent de se renouveler (qu’ils soient économiques, culturels, ou numériques) les leçons de leurs aventures restent cruellement d’actualité. Il y aura toujours des Malice qui savent détourner les règles, et des Bouki qui s’y font prendre.

Mais cette universalité n’est jamais purement théorique. Elle est incarnée. Elle est noire. Elle est créole. Elle vient d’une expérience du monde où l’injustice n’est pas une idée abstraite, mais une réalité quotidienne. C’est là toute la force des contes de Bouki et Ti Malice : ils disent le monde tel qu’il est, tout en laissant croire qu’il pourrait être autrement.

Une sagesse masquée dans le rire

Il faut se méfier des contes. Ce qu’ils disent avec légèreté est souvent ce que les livres d’histoire taisent avec gravité. Bouki et Ti Malice ne sont pas que deux amuseurs publics issus du folklore haïtien. Ils sont les porte-voix d’une mémoire collective, les gardiens d’une philosophie populaire née dans les ténèbres de la traite, murie dans les champs de canne, transmise dans les bouches tremblantes des grands-mères au crépuscule.

À travers leur éternel duel (naïf contre rusé, cœur contre tête, muscle contre verbe) c’est toute une cartographie des tensions sociales, raciales et morales du monde afro-diasporique qui se dessine. Un monde où l’on survit souvent grâce à l’ironie, où le rire devient stratégie, où le conte n’est jamais qu’un jeu.

Et si, au fond, ces personnages avaient mieux compris notre époque que bien des analystes ? Dans un monde saturé de manipulations, de mensonges politiques, de naïvetés exploitées et de rapports inégaux, Bouki et Ti Malice continuent de poser la bonne question : faut-il mieux être dupe avec dignité… ou malin sans scrupule ?

C’est peut-être là, dans cette tension, que se loge leur vraie sagesse ; une sagesse masquée par le rire, mais trempée dans l’expérience crue du monde.

À propos – Transmettre sans trahir : Griokids, la mémoire en héritage

Si Bouki et Ti Malice ont traversé les siècles, ce n’est pas un hasard. C’est parce que des voix ont continué à les porter. Aujourd’hui, cette mission prend un nouveau visage avec Griokids.com, une plateforme dédiée à la transmission du patrimoine folklorique africain et caribéen, pensée pour les plus jeunes ; mais sans jamais les prendre de haut.

À contre-courant de la mondialisation culturelle qui aplatit tout sur son passage, Griokids fait le pari d’un enracinement joyeux. On y trouve des contes animés, des récits audio, des fiches pédagogiques ; mais surtout, une volonté farouche de préserver la chaleur de l’oralité, le souffle des histoires dites avec amour, en créole, en wolof, en lingala, en français… avec des accents de partout et d’hier.

Griokids n’éduque pas, il enracine. Il ne muséifie pas, il fait vivre. Parce que transmettre, ce n’est pas figer : c’est continuer la ronde. Et dans cette ronde, Bouki et Ti Malice dansent encore ; malicieusement.

Découvrez leurs aventures sur www.griokids.com