Ahmet Ali Çelikten, officier ottoman devenu colonel de l’armée de l’air turque, fut le premier pilote noir de l’histoire. Pourtant, son nom est resté dans l’ombre. Ni héros d’empire, ni icône républicaine, ce pionnier afro-turc incarne une mémoire enfouie entre deux récits officiels ; celui de la modernité aérienne et celui de l’identité nationale. Son parcours, éclipsé des livres d’histoire, force à repenser la place des figures noires hors du prisme colonial occidental.

L’histoire mondiale de l’aviation célèbre volontiers ses pionniers. Les frères Wright, Roland Garros, Guynemer, ou encore Eugene Bullard pour la mémoire afro-américaine. Pourtant, un nom reste absent des annales officielles, malgré un parcours qui le place, chronologiquement et symboliquement, parmi les tout premiers pilotes militaires noirs de l’histoire humaine : Ahmet Ali Çelikten, dit « l’Aigle noir d’Izmir ».

Né en 1883 dans l’Empire ottoman, d’ascendance africaine nigériane par sa mère, et formé à la marine impériale avant de devenir pilote dès 1914, Ahmet Ali s’inscrit dans une temporalité qui précède tous les afro-descendants souvent cités comme « premiers » dans ce domaine. Mais à la différence de ses homologues américains, caribéens ou français, il n’évolue pas dans un contexte colonial. Il incarne une autre modernité : celle d’un empire non occidental, multiethnique, où les Afro-descendants occupent une place complexe, ni totalement marginale, ni pleinement visible.

Oublié des manuels d’histoire autant que des musées d’aviation, Ahmet Ali Çelikten est une figure d’interstice : à la fois militaire de haut rang, héros discret de la guerre d’indépendance turque, et symbole d’une diaspora noire ottomane à laquelle aucun espace mémoriel n’a jamais été accordé.

Cet article s’attache à redonner sa place à cet homme de l’air dont le destin traverse les guerres mondiales, les ruptures impériales, et les fractures raciales, tout en révélant une vérité trop longtemps négligée : l’histoire des Noirs ne se limite pas aux périphéries coloniales. Elle a aussi volé, combattu, et triomphé depuis le cœur d’autres puissances.

Aux origines d’un pilote hors du commun

Ahmet Ali Çelikten naît en 1883 à İzmir, dans le vilayet d’Aydın, l’un des plus anciens ports ouverts de la Méditerranée orientale. Cosmopolite, multilingue, brassant les populations grecques, turques, arméniennes, levantines et africaines, İzmir incarne alors cette “interface ottomane” entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe. C’est dans ce creuset impérial que grandit celui que l’histoire désignera tardivement comme le premier pilote militaire noir.

Sa lignée familiale éclaire une trajectoire bien plus vaste que celle d’un simple individu. Sa mère, Emine Hanım, est d’origine nigériane ; elle descend des esclaves ou affranchis passés par l’Égypte ottomane, puis par la Crète, avant de rejoindre l’Anatolie. Son père, Ali Bey, est lui aussi afro-descendant, intégré à l’élite artisanale ou militaire ottomane. Ainsi, Ahmet Ali incarne cette diaspora africaine de l’Empire, souvent invisibilisée mais bien présente : les Zenci Osmanlılar, littéralement “les Noirs Ottomans”, établis dans les grandes villes côtières.

À la différence des sociétés coloniales européennes, l’Empire ottoman ne fonde pas son système politique sur une hiérarchie raciale rigide. Il n’y a pas de “code de couleur” au sens juridique. Cela ne signifie pas pour autant l’absence de discrimination. Mais dans ce cadre, les Afro-Ottomans pouvaient accéder à certains postes (dans l’armée, les métiers techniques, les fonctions religieuses) à condition de loyauté et d’effacement culturel. C’est dans ce pli que se glisse le destin d’Ahmet Ali.

Élevé dans une société où l’islam joue un rôle intégrateur plus qu’exclusif, il bénéficie d’un enseignement structuré. Très jeune, il manifeste une attirance pour la mer et la mécanique. Dans un empire vieillissant, conscient de sa fragilité face aux puissances européennes, les écoles militaires techniques représentent une voie d’ascension sociale ; et aussi une manière de servir sans renier sa singularité raciale.

La famille choisit donc de l’inscrire à la Haddehâne Mektebi, l’école technique de la marine ottomane. Là, il devient l’un des rares élèves afro-descendants, mais non un cas unique. Cette institution, comme d’autres à Istanbul et Smyrne, formait alors une jeunesse impériale dont les origines étaient aussi diverses que les territoires de l’Empire lui-même. Ce n’est pas une France républicaine qui ouvre les portes à un jeune homme noir : c’est une Sublime Porte ottomane, tardive mais encore capable d’intégrer ses propres marges.

Ce cadre d’origine est crucial pour comprendre l’homme qu’il deviendra. Ahmet Ali ne se pense pas comme un sujet colonisé. Il n’est ni dominé, ni exilé. Il est un officier en devenir dans un État qui, malgré ses tensions internes, le reconnaît comme partie prenante. Ce statut impérial complexe le distingue radicalement des figures afro-descendantes de l’aviation militaire dans les pays occidentaux : là où d’autres ont dû braver la ségrégation, lui opère depuis une zone grise d’inclusion limitée mais réelle.

Ahmet Ali est donc, dès ses origines, le produit d’un autre récit. Celui d’un empire islamisé, bureaucratisé, poly-ethnique ; où les Noirs n’ont jamais été majoritaires, mais jamais totalement effacés. Ce détail changera tout.

Le destin d’Ahmet Ali Çelikten bascule en 1904 lorsqu’il intègre la prestigieuse Haddehâne Mektebi, l’École technique de la marine ottomane. En pleine phase de modernisation de l’appareil militaire, l’Empire mise sur une jeunesse instruite, techniquement compétente, capable de répondre au défi technologique posé par les puissances européennes. Ahmet Ali, jeune homme afro-descendant dans un corps où l’élite est majoritairement turque et arabisée, s’y distingue par ses capacités techniques et sa discipline.

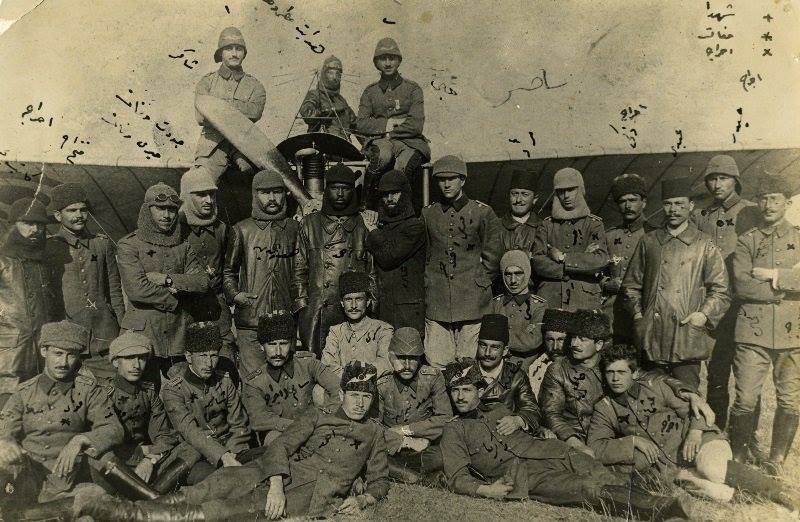

Diplômé en 1908 comme mülâzım-ı evvel (lieutenant de marine), il entame une carrière dans la marine ottomane. Mais très vite, une nouvelle force l’attire : le ciel. L’aviation militaire est à ses débuts dans l’Empire ottoman, qui crée sa première école de pilotage navale, la Deniz Tayyare Mektebi, à Yeşilköy en 1914 ; le même lieu où il posera plus tard pour les rares clichés qui nous sont parvenus. L’accès à l’aviation dans l’Empire n’est pas encore saturé par des critères sociaux ou raciaux rigides. C’est un espace neuf, ouvert aux techniciens de la marine, surtout à ceux qui maîtrisent les mécaniques modernes. Ahmet Ali coche toutes les cases.

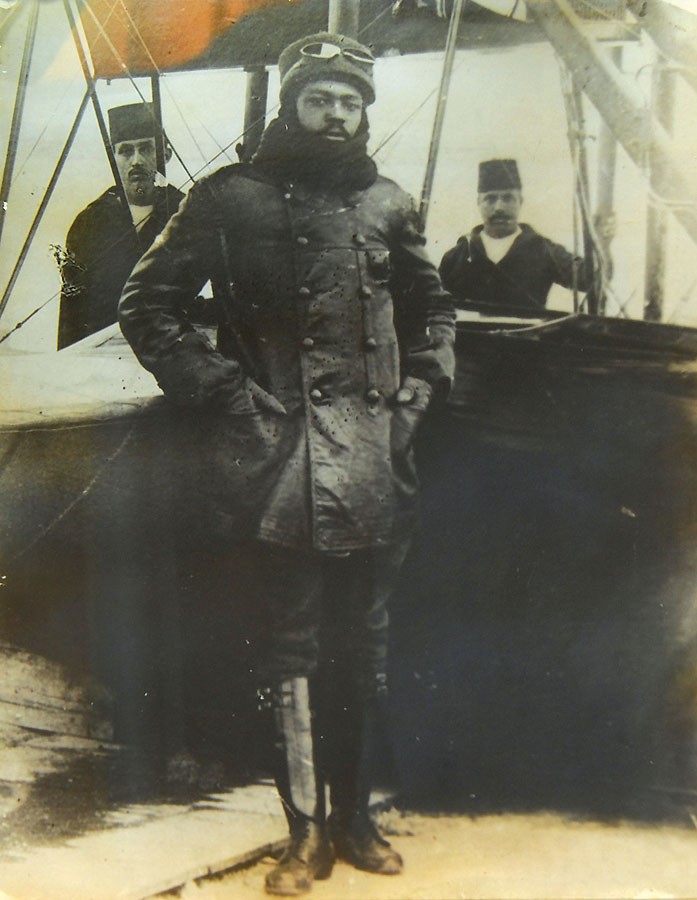

Cette bascule du marin vers le pilote n’est pas anodine. Elle représente une double ascension : dans la hiérarchie militaire et dans l’imaginaire collectif. L’aviateur, dans l’Empire comme ailleurs, est la figure du progrès, du courage, de la maîtrise de l’invisible. Pour un homme noir, cette position dépasse le cadre personnel. Elle devient une subversion silencieuse. Là où l’Afrique colonisée est pensée comme « clouée au sol », passive, sans maîtrise technologique, Ahmet Ali prend les airs.

Le 11 novembre 1916, il devient officiellement pilote militaire. Il est alors parmi les tout premiers à recevoir ses ailes dans l’Empire ottoman. Mieux : il est le premier homme noir au monde à intégrer une force aérienne régulière en tant que pilote militaire. À cette époque, Eugene Bullard n’a pas encore reçu son brevet français, William Robinson Clarke est à peine en formation, et Domenico Mondelli sert dans un cadre paramilitaire italien.

Mais Ahmet Ali ne se contente pas de voler. Le 14 février 1917, il est promu Yüzbaşı (capitaine), et envoyé en Allemagne pour y suivre des cours d’aviation avancée. À Berlin, il découvre un autre rapport à la guerre technologique, mais aussi à la race. Ce séjour va renforcer chez lui une posture singulière : il n’est ni un colonisé formé par l’Occident, ni un “Noir utile” mis en avant à des fins symboliques. Il est un officier autonome, turc et africain, ottoman et moderne.

De retour en Anatolie, il est affecté à l’Unité aéronavale d’Izmir, avec un surnom désormais gravé dans les registres : Kara Kartal ; « l’Aigle noir », ou plus littéralement, « l’Aigle de fer noir ». Ce nom n’est pas seulement un surnom martial : il est une déclaration. Dans un monde où les figures noires sont assignées à l’infanterie coloniale ou à l’effacement, lui prend le vent. Et l’histoire, pourtant, refusera longtemps de lui accorder l’altitude qu’il mérite.

L’image d’un pilote noir dans l’armée ottomane au début du XXe siècle pourrait surprendre. Dans l’imaginaire collectif, les Afro-descendants sont souvent associés aux colonies d’Afrique subsaharienne, aux empires européens, à la condition d’assujettis ou de tirailleurs. Pourtant, l’Empire ottoman a, lui aussi, connu sa propre population africaine, ses propres dynamiques raciales ; distinctes mais pas toujours plus inclusives. Pour comprendre la place d’un homme comme Ahmet Ali Çelikten dans l’armée ottomane, il faut d’abord déconstruire les clichés tenaces.

Loin d’être un monde ethniquement homogène, l’Empire ottoman était une mosaïque impériale : Turcs, Arabes, Kurdes, Arméniens, Grecs, Juifs, Bosniaques, Circassiens, mais aussi Afro-descendants y coexistaient dans des structures sociales hiérarchisées, certes, mais plus souples que les régimes coloniaux raciaux d’Europe occidentale. L’esclavage y fut aboli tardivement, au tournant du XXe siècle, mais de nombreux affranchis africains s’étaient déjà intégrés dans les tissus urbains et militaires.

À Istanbul, Smyrne, ou en Anatolie, les Zenci (terme utilisé à la fois pour désigner la couleur noire et l’origine africaine) formaient des communautés souvent liées au service domestique, religieux ou militaire. Beaucoup servaient dans les palais, les mosquées, les confréries soufies. Mais certains parvinrent à s’élever, notamment dans les unités maritimes ou les écoles techniques, là où la compétence technique primait encore sur les hiérarchies raciales strictes.

L’armée ottomane, bien que dominée par des élites turques et caucasiennes, n’interdisait pas explicitement l’accès aux Afro-descendants. Elle le rendait difficile par les biais sociaux, mais pas légalement impossible. Ainsi, la présence d’un officier noir, et bientôt pilote, n’était pas totalement inédite ; mais restait rare. Ahmet Ali n’est pas une exception radicale, mais une incarnation extrême d’une possibilité rarement réalisée.

Dans la culture militaire ottomane, l’image du soldat africain n’était ni celle du “tirailleur nègre” européen ni celle du “barbare” à civiliser. Elle oscillait entre deux pôles : celui du loyal serviteur et celui de l’étranger toléré. Ce positionnement ambigu permettait certains accès ; mais rendait toute ascension spectaculaire politiquement invisible. C’est peut-être ce qui explique pourquoi, malgré ses états de service, Ahmet Ali ne deviendra jamais une figure publique dans la Turquie républicaine à venir.

Il est également important de noter que, dans l’imaginaire ottoman, la hiérarchie entre musulmans primait souvent sur celle entre races. Un Africain musulman, loyal à l’État et discipliné, pouvait théoriquement aller plus loin qu’un chrétien d’Europe de l’Est ou un Juif d’Empire, considérés comme millets (communautés non musulmanes) soumis mais distincts. Cette logique religieuse, plutôt que raciale, aura permis à Ahmet Ali d’entrer dans les cercles fermés de l’aviation naissante.

Mais cela ne signifie pas l’absence de préjugés. Être noir dans l’Empire ottoman, même musulman et loyal, signifiait porter un stigmate : celui d’une altérité visible, toujours susceptible d’être rappelée, toujours sujette à effacement. En ce sens, Ahmet Ali est aussi l’héritier d’une tradition de loyauté non reconnue ; celle des Noirs de l’Empire, invisibles dans les fresques impériales, mais omniprésents dans les marges du pouvoir.

Ce contexte éclaire la singularité de son ascension. Il n’est pas un pion dans une stratégie d’inclusion. Il est l’exception née d’une faille dans le système. Et l’histoire officielle, celle de l’État ottoman comme celle de la République turque, se hâtera d’oublier cette anomalie.

Un pionnier de l’aviation militaire mondiale

Dans le panthéon de l’aviation militaire, les figures noires sont rares ; et souvent tardivement reconnues. Eugene Bullard, pilote afro-américain ayant servi dans l’armée française pendant la Première Guerre mondiale, est généralement présenté comme “le premier aviateur noir de l’histoire”. C’est une erreur historique. Car trois ans avant que Bullard ne reçoive son brevet de pilote en 1917, un autre homme, né d’ascendance africaine, avait déjà conquis les airs : Ahmet Ali Çelikten, diplômé pilote militaire ottoman dès 1914.

Cette antériorité n’est pas anodine. Elle révèle combien l’histoire officielle, façonnée par les centres impériaux d’Europe et d’Amérique, a systématiquement marginalisé les trajectoires noires situées hors du prisme colonial classique. Ahmet Ali ne servait pas dans une armée coloniale ; il servait un empire musulman, certes vieillissant, mais encore souverain. Et c’est peut-être ce qui le condamna à l’oubli : il ne rentrait dans aucune catégorie commode du récit occidental.

La chronologie est pourtant claire. L’école d’aviation navale de Yeşilköy ouvre ses portes en juin 1914. Ahmet Ali y est déjà officier de marine, formé à la technique. Il fait partie des premiers à suivre la formation. En novembre 1916, il est officiellement reconnu pilote militaire. Il est promu capitaine en février 1917, soit plusieurs mois avant qu’Eugene Bullard, William Robinson Clarke (Jamaïque, Royal Flying Corps) ou Domenico Mondelli (Erythrée/Italie) n’accèdent eux-mêmes au statut de pilotes de guerre.

Mais là où Bullard bénéficie d’un culte mémoriel posthume (médaille militaire française, timbre américain, statues et documentaires) Ahmet Ali reste dans l’ombre. Même la Turquie moderne ne l’a que très rarement célébré. Pourquoi ?

Parce qu’il est le produit d’un monde disparu : celui d’un empire non européen, où la modernité technique ne passait pas exclusivement par l’Occident. Parce qu’il est noir, mais sans lien avec l’esclavage américain ou les colonies africaines. Parce qu’il est musulman, dans un univers où l’islam reste souvent perçu comme opposé à l’idée même de progrès technologique.

Son cas révèle donc un biais majeur de l’historiographie : l’incapacité des récits dominants à reconnaître la pluralité des trajectoires noires, surtout lorsque ces dernières émergent hors des systèmes coloniaux européens. Ce n’est pas seulement le racisme qui a effacé Ahmet Ali ; c’est l’eurocentrisme appliqué à la mémoire noire elle-même.

Et pourtant, son existence est documentée. Ses états de service, ses photographies en tenue d’aviateur, les archives militaires turques, les témoignages de ses contemporains : tout confirme qu’il fut bel et bien le premier pilote noir de l’histoire militaire mondiale.

Ce fait, une fois reconnu, bouleverse notre lecture des débuts de l’aviation. Il oblige à déplacer le centre de gravité du récit. Il rappelle que les figures noires de l’histoire ne sont pas toutes issues de la résistance à l’Europe, ni nées sous bannière coloniale. Certaines, comme Ahmet Ali, ont pris leur envol depuis d’autres mondes ; ignorés, mais puissants.

Au moment où l’Europe plonge dans la Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman, affaibli mais encore souverain, s’allie à l’Allemagne dans l’espoir de reconquérir un poids stratégique face à ses pertes territoriales. L’aviation, encore embryonnaire, devient rapidement un levier tactique majeur. Dans ce contexte, Ahmet Ali Çelikten entre dans une phase active de sa carrière : non plus simple pilote, mais acteur militaire d’un empire en guerre.

À la différence des aviateurs des grandes puissances industrielles, les pilotes ottomans évoluent dans des conditions rudimentaires : peu d’appareils, pièces détachées rares, formation écourtée, mais une polyvalence inégalée. Ahmet Ali, déjà reconnu pour ses compétences techniques, est affecté à des missions de reconnaissance et de logistique au-dessus des zones sensibles, notamment dans le cadre de la campagne des Dardanelles (Gallipoli). Il ne combat pas en escadrille de chasse, mais joue un rôle clé dans la coordination navale et la surveillance aérienne du littoral égéen.

En décembre 1917, il est envoyé en Allemagne pour y parfaire sa formation à l’aéronautique. Ce stage dans l’allié technologique majeur de l’Empire n’est pas qu’une formalité : c’est un moment stratégique, car les Allemands, en pleine guerre d’attrition, veulent faire des officiers ottomans des relais de leur savoir-faire. Ahmet Ali en revient aguerri, et surtout reconnu comme l’un des rares officiers noirs de toute l’alliance germano-ottomane. Dans les archives militaires, il est référencé sous un surnom unique : “Çelik Kara Kartal”, le « Black Steel Eagle« .

À son retour, il est affecté à la compagnie aéronavale d’İzmir, où il assure non seulement des vols de surveillance, mais aussi l’encadrement de jeunes pilotes. Dans un moment où l’Empire commence à se disloquer sous la pression militaire et politique, Ahmet Ali choisit pourtant de rester engagé. Il refuse de rejoindre les puissances étrangères qui offrent parfois un asile doré aux élites ottomanes déçues.

Ce patriotisme, enraciné dans une vision ottomane de l’honneur militaire, va connaître un prolongement inattendu : la guerre d’indépendance turque (1919–1923). À la chute de l’Empire, le pays est fragmenté, sous occupation étrangère. Une nouvelle lutte commence, menée par Mustafa Kemal et le mouvement nationaliste. Une guerre sans ligne de front fixe, où l’aviation jouera un rôle discret mais crucial.

Ahmet Ali se joint aux nationalistes. Il est affecté à la base aérienne de Konya, puis participe à une mission stratégique : le détournement et la récupération d’appareils stockés dans les entrepôts ottomans, afin de les transférer à Amasra, sur la mer Noire. Ce sont ces avions (transportés clandestinement) qui permettront aux forces kémalistes de mener des reconnaissances aériennes et de défendre leurs lignes navales.

Ce moment de bascule (entre la fin de l’Empire et la naissance de la République) est déterminant dans la trajectoire de Çelikten. Il devient l’un des rares officiers afro-ottomans à transiter vers la Turquie républicaine en conservant son rang et sa fonction. Il incarne ainsi un fil de continuité peu visible dans les récits modernes : celui d’un soldat noir ayant servi les deux formes politiques de son pays, sans jamais renier sa loyauté.

Lorsque l’armistice de 1918 scelle la défaite ottomane, l’Empire est morcelé par les puissances alliées, Istanbul est sous occupation britannique, Smyrne sous contrôle grec, et l’Anatolie s’embrase. Ce n’est plus un simple conflit de frontières : c’est une guerre existentielle. Dans ce chaos, Ahmet Ali Çelikten fait un choix net : celui de rejeter la résignation et d’embrasser la lutte pour une nouvelle souveraineté turque.

L’aviation, dans ce contexte, n’est pas un outil de domination technologique comme dans les grandes puissances occidentales. C’est une ressource rare, précaire, mais décisive. Les nationalistes doivent improviser une armée à partir de fragments épars. Parmi leurs besoins stratégiques : des avions… et des pilotes expérimentés. Ahmet Ali est alors l’un des seuls aviateurs de métier encore en service, et surtout un homme de confiance ; loyal, compétent, non affilié aux anciennes élites impériales compromises avec les Alliés.

Sa première mission cruciale intervient en 1922 : il est envoyé à Amasra, port discret de la mer Noire, pour superviser l’exfiltration d’avions entreposés dans les hangars militaires abandonnés. Le but : les soustraire à l’œil des puissances occupantes, les réparer, et les utiliser pour sécuriser les côtes stratégiques du nord de l’Anatolie. Ce ne sont pas des combats aériens spectaculaires, mais des vols à très haut risque, dans des conditions météorologiques souvent extrêmes, et avec un matériel en mauvais état.

Depuis Amasra, les avions récupérés sont utilisés pour surveiller les mouvements de troupes grecques, intercepter les approvisionnements maritimes suspects, et fournir des données essentielles au commandement kémaliste. Ahmet Ali n’est pas seulement un pilote : il devient un coordinateur opérationnel de l’aviation nationaliste, sorte de directeur technique de fortune pour un embryon de force aérienne libre.

Ce rôle discret mais stratégique lui vaut la reconnaissance des plus hauts niveaux de la nouvelle hiérarchie. En 1924, la République turque, fraîchement proclamée, lui décerne la Médaille de l’Indépendance n°480, signée par Mustafa Kemal Atatürk en personne. Ce geste symbolique, rare pour un officier noir dans un pays en recomposition, marque une reconnaissance implicite : celle d’un homme qui, sans chercher la gloire, a servi avec constance une cause nationale.

Mais dans la nouvelle Turquie, hyper-centralisée, républicaine et tournée vers une modernité européanisée, l’image d’un pilote noir de l’ancien empire ne cadre pas avec les mythes fondateurs. Peu à peu, Ahmet Ali est relégué dans les marges de l’histoire. Il poursuit néanmoins sa carrière dans l’armée de l’air, participe à la création de l’Air Undersecretariat (Hava Müsteşarlığı) au ministère de la Défense, avant de prendre sa retraite en 1949 avec le grade de colonel.

Ce que retient l’histoire officielle, souvent lacunaire, ce n’est ni son rôle stratégique à Amasra, ni son expérience allemande, ni son implication dès 1914. Ce que l’on oublie, volontairement ou non, c’est qu’il fut le seul aviateur afro-descendant à servir à la fois sous la bannière ottomane et dans la république de Mustafa Kemal ; un témoin direct de la transition d’un monde vers un autre, sans jamais renier son intégrité.

Il est temps, aujourd’hui, de le remettre au centre de la mémoire.

L’aigle noir et la mémoire dérobée

L’histoire d’Ahmet Ali Çelikten est à la fois exceptionnelle et révélatrice. Exceptionnelle, parce qu’il fut le premier pilote noir de l’histoire militaire mondiale, un pionnier discret au cœur d’un empire en déclin et d’une république en gestation. Révélatrice, parce qu’elle expose les mécanismes d’invisibilisation qui touchent les figures noires en dehors du cadre colonial classique : celles qui n’ont pas combattu l’oppresseur blanc, mais servi loyalement un État non-européen, elles aussi disparaissent du récit global.

La trajectoire d’Ahmet Ali contredit tous les clichés : il n’est ni esclave affranchi, ni simple tirailleur exotique, ni héros folklorisé. Il est un technicien, un militaire, un patriote (et un homme noir) ayant exercé au plus haut niveau d’un appareil d’État. Il est l’antithèse vivante de l’idée selon laquelle les Noirs seraient entrés dans la modernité technologique par la porte coloniale européenne.

Que son nom reste absent des livres d’histoire, des manuels scolaires, des commémorations officielles, est un symptôme d’un mal plus large : la difficulté à intégrer les parcours noirs qui ne cadrent pas avec les narratifs dominants, qu’ils soient occidentaux ou nationalistes.

Restituer à Ahmet Ali Çelikten sa juste place, ce n’est pas seulement corriger une erreur historique. C’est élargir notre regard sur la modernité, sur l’Afrique diasporique, sur l’histoire des technologies et des nations. C’est rappeler que les ailes de l’histoire noire ne se sont pas déployées qu’au-dessus des champs de coton ou dans les escadrons coloniaux, mais aussi, parfois, depuis un ciel ottoman ; chargé d’oubli, mais aussi de promesses.

Notes et références :

- Nicolle, David. The Ottoman Army 1914–1918. Osprey Publishing, 1994. Men-at-Arms Series.

- Posta. « Dünyanın İlk Siyahi Pilotu: Arap Ahmet – 1 à 4 », Posta, mars 2011.

- Johnson, Mark. Caribbean Volunteers at War: The Forgotten Story of the RAF’s “Tuskegee Airmen”. Pen and Sword, 2014.

- Nicolle, David. Over the Front, Vol. 9, No. 3, Fall 1994.