Arraché aux terres d’Afrique pour être vendu comme esclave, Malik Ambar parvient à défier l’ordre établi jusqu’à ériger un royaume libre au cœur du Deccan indien. Stratège visionnaire, bâtisseur infatigable, figure méconnue mais essentielle, il incarne une histoire de résistance et de réinvention, là où l’histoire officielle préfère souvent l’oubli. Son parcours fulgurant interroge encore aujourd’hui notre mémoire collective, tiraillée entre effacement et reconnaissance.

Le roi noir du Deccan qui défia les empires et bâtit une cité éternelle

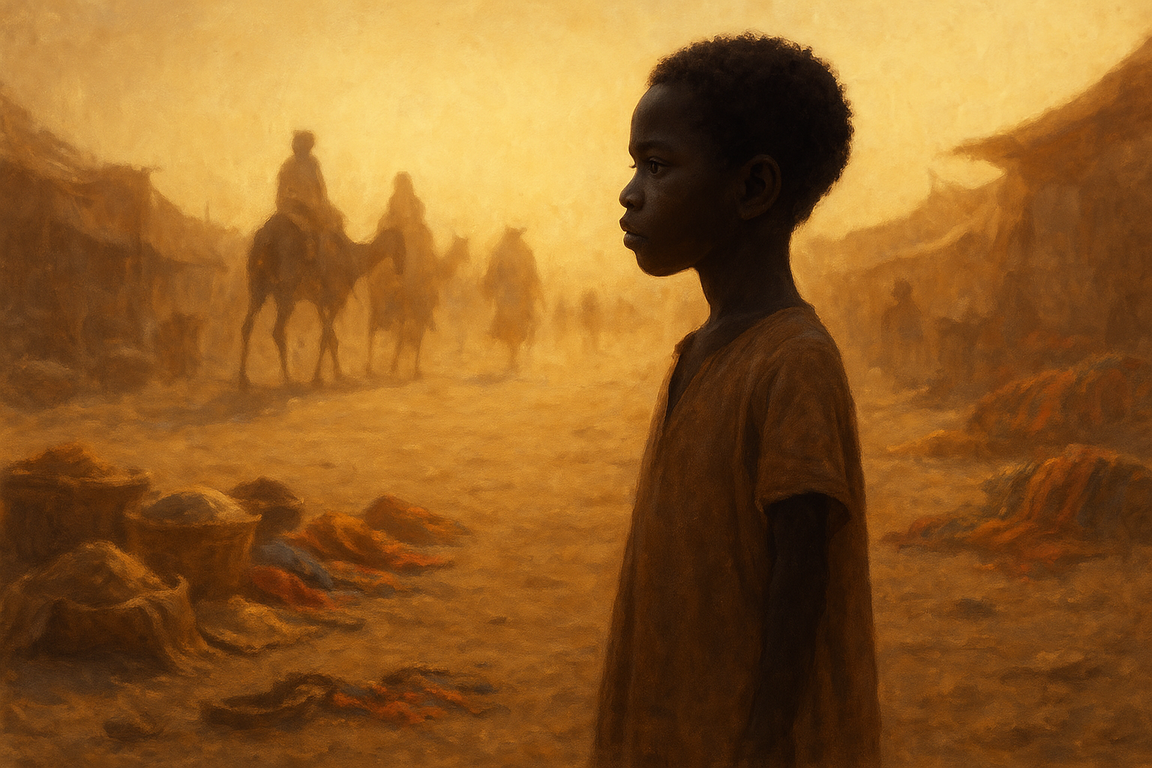

Sur le marché poussiéreux d’Harar1, parmi les étals d’épices et les cris des marchands, un jeune garçon observe l’horizon. Ce n’est pas la curiosité ordinaire de l’enfance qu’on lit dans son regard, mais une inquiétude profonde ; celle de ceux dont la vie va basculer sans avertissement. Bientôt, il sera arraché à sa terre natale, vendu comme esclave, et jeté dans les remous d’un monde inconnu. Que reste-t-il aujourd’hui des rois noirs oubliés de l’Orient ? Que disent-ils de l’injustice, du pouvoir et de la lutte obstinée pour survivre et se faire un nom dans un monde qui leur nie toute grandeur ?

De l’Afrique à l’Inde

Né aux alentours de 1548 dans les hautes terres d’Harar ou de Kambata2, régions fertiles et montagneuses de l’Éthiopie, Chapu (futur Malik Ambar) grandit dans un univers où l’Afrique de l’Est, l’Arabie et l’Inde étaient déjà liés par des siècles d’échanges commerciaux et religieux. Pourtant, au-delà des épices et de l’ivoire, c’est aussi un commerce plus sombre qui prospère : celui des êtres humains. Victime de razzias qui dévastent régulièrement les communautés de la Corne de l’Afrique, Chapu est capturé alors qu’il est encore adolescent, vendu à des marchands arabes, puis transporté à travers la mer Rouge. Chaque escale sur cette route de la servitude l’arrache un peu plus à son monde d’origine.

À La Mecque ou dans les cités portuaires du Yémen, où il transite probablement, Chapu est confronté à un environnement cosmopolite mais hiérarchisé, où sa condition d’Africain le place au bas de l’échelle sociale. Pourtant, au lieu de se réduire à l’état d’objet, il absorbe une culture nouvelle : il embrasse l’islam, non seulement par obligation mais aussi parce que cette foi lui offre, paradoxalement, un ancrage et une dignité que son statut d’esclave nie. Sa conversion marque une étape essentielle : elle le dote d’une identité religieuse partagée par les élites du monde musulman, ce qui deviendra un atout politique majeur plus tard.

Arrivé en Inde par la voie maritime, probablement débarqué sur la côte du Gujarat3, Chapu est racheté par un marchand d’origine habshi ; terme désignant les Africains dans l’Inde musulmane médiévale. C’est là que commence une autre transformation : son maître, loin de le cantonner aux tâches serviles, reconnaît en lui un potentiel hors du commun. Il finance son éducation, lui enseigne les rudiments de la stratégie militaire, du droit islamique, et peut-être même les subtilités de l’administration. Dans un monde où la couleur de peau est certes un handicap, mais où la compétence peut encore ouvrir des portes, Chapu commence à se forger une arme plus redoutable que la force brute : l’intelligence.

Ainsi, le jeune esclave africain, en traversant mers et cultures, n’accumule pas seulement des cicatrices, mais aussi des savoirs et des alliances tacites. Son nom, Chapu, s’efface progressivement au profit d’une nouvelle identité : Malik Ambar, « le roi ambré ». Ce titre n’est pas encore officiel, mais déjà, dans les replis de son destin, il prépare l’ascension qui fera trembler les empires.

L’esclave devenu stratège

Lorsque Malik Ambar pose le pied sur le sol indien, il découvre un Deccan4 tiraillé entre ambitions rivales. Loin d’être un territoire homogène, cette vaste région est morcelée entre de puissants sultanats (Bijapur5, Ahmadnagar6, Golconde7) chacun dirigé par des élites complexes où se côtoient Deccanis de souche, nobles persans fraîchement arrivés, et militaires africains appelés Habshis. Ce brassage ne gomme pas les tensions ethniques et religieuses : au contraire, il les exacerbe dans une lutte incessante pour les meilleures places à la cour.

C’est dans ce contexte instable que Malik Ambar, vendu à un noble influent du sultanat d’Ahmadnagar, entame son ascension. Rapidement affranchi, il rejoint les rangs des Habshis, ces soldats d’origine africaine qui ont su se tailler un statut particulier : tantôt gardes du corps prestigieux, tantôt chefs d’armées, ils bénéficient d’une relative mobilité sociale dans un système par ailleurs verrouillé. Malik Ambar ne tarde pas à se faire remarquer. Non par une force brute (d’autres en sont capables) mais par son sens tactique aigu et sa capacité à lire entre les lignes des conflits politiques.

Dans les couloirs sombres des palais et sur les champs de bataille poussiéreux, il apprend l’art subtil de la survie. Chaque victoire militaire est moins un triomphe éclatant qu’un coup de sonde dans les alliances incertaines du Deccan ; chaque défaite apparente, une manœuvre déguisée pour resserrer ses réseaux. Là où d’autres cherchent la gloire immédiate, Malik Ambar construit patiemment son influence, s’alliant tantôt aux Deccanis contre les Persans, tantôt aux factions rivales au sein même des cours.

À force d’ingéniosité, il gravit les échelons, accumulant des postes-clés : commandant de troupes, conseiller militaire, gestionnaire de territoires. Sa particularité n’est pas seulement de manier les armes ; il sait aussi manier les hommes, jouer sur les jalousies, négocier sa loyauté au prix fort sans jamais se laisser enfermer par un seul maître. Dans un monde où trahir est parfois moins dangereux que de rester fidèle au mauvais camp, Malik Ambar devient un virtuose de l’équilibre instable.

Au fil des ans, l’ancien esclave se transforme en un acteur incontournable de la politique du Deccan ; un homme que les rois redoutent autant qu’ils courtisent. Déjà, sans le savoir peut-être, il pose les jalons de ce qui deviendra bientôt bien plus qu’une carrière : une révolution silencieuse contre l’ordre établi.

Le bâtisseur d’un royaume libre

À l’orée du XVIIᵉ siècle, l’ombre écrasante de l’Empire moghol8 s’étend sur le Deccan. Sous Jahangir, fils d’Akbar, les ambitions de conquête prennent des allures de fatalité pour les petits royaumes encore debout. Mais au cœur de ce rouleau compresseur impérial, une figure imprévisible échappe à l’assimilation : Malik Ambar.

Comprenant qu’une armée locale, aussi vaillante soit-elle, ne pourrait vaincre de front les légions mogholes bien équipées, Malik Ambar bouleverse les codes traditionnels de la guerre. Il opte pour une guérilla sans relâche, modelée par l’observation fine du terrain : raids éclairs, embuscades en terrain accidenté, coupures méthodiques des lignes d’approvisionnement ennemies. Chaque colline, chaque rivière devient une arme, chaque déplacement moghol une opportunité d’usure. Cette guerre d’attrition ne vise pas à remporter de grandes batailles, mais à rendre la conquête si coûteuse et humiliante qu’elle en devienne insoutenable.

Son génie ne se limite pourtant pas aux champs de bataille. Conscient que la résistance militaire ne suffira pas sans base solide, Malik Ambar entreprend de bâtir un véritable cœur pour son projet politique : Aurangabad9. Plus qu’une simple ville fortifiée, il conçoit un modèle urbain sophistiqué, où la distribution rationnelle de l’eau, grâce à un système d’aqueducs et de canaux souterrains (le fameux système de qanâts10) assure la prospérité et la résilience des habitants. Dans un Deccan ravagé par les conflits et la sécheresse, cette maîtrise hydraulique est un gage d’indépendance aussi vital que ses armées.

À travers Aurangabad, Malik Ambar affirme une idée presque révolutionnaire : un royaume africain en Inde, né non pas d’une soumission aux dynasties existantes, mais d’une volonté de tracer une voie alternative. Le prestige de la ville, sa croissance rapide, attirent marchands, artisans, érudits, contribuant à tisser autour de lui un tissu social loyal et autonome, moins vulnérable aux caprices des alliances seigneuriales.

Ainsi, dans un monde où l’ordre impérial semblait inévitable, Malik Ambar oppose une réponse aussi subtile que radicale : un pouvoir fondé sur la mobilité, la ruse et l’infrastructure, plutôt que sur la force brute seule. Un royaume né de la résilience, de l’intelligence, et d’une foi inébranlable en la possibilité de déjouer le destin.

Le crépuscule d’une étoile noire

Même les plus grands stratèges ne peuvent éternellement contrarier l’usure du temps et l’implacable logique des empires. Dans les dernières années de sa vie, Malik Ambar doit affronter non seulement l’assaut extérieur des Moghols, mais aussi un front intérieur tout aussi redoutable : la fatigue des élites, les jalousies de ses alliés, et les divisions grandissantes au sein du sultanat d’Ahmednagar11.

Ce qui avait fait sa force (son habileté à naviguer entre factions concurrentes) devient un piège. Les promesses d’or, de titres et de terres offertes par les Moghols séduisent certains chefs de guerre et courtisans, érodant peu à peu la loyauté patiemment tissée au fil des décennies. Les ambitions personnelles émergent alors que les ressources s’amenuisent. Chaque siège repoussé, chaque victoire chèrement acquise pèse davantage sur un appareil politique exsangue, incapable de supporter indéfiniment une guerre sans répit.

Malgré ces vents contraires, Malik Ambar ne cède ni au découragement ni à la tentation d’un compromis facile. Jusqu’à son dernier souffle, il s’emploie à défendre son idéal d’indépendance, multipliant les campagnes de résistance, organisant les défenses d’Aurangabad, tentant même d’instaurer des réformes administratives pour stabiliser son royaume en crise. Mais à mesure que ses forces déclinent, l’épuisement s’installe parmi ses troupes, naguère si féroces.

En 1626, sa mort laisse un vide béant. Il n’a pas eu le temps (ou peut-être la possibilité) de forger une succession solide autour de lui. Son héritage politique repose davantage sur une volonté individuelle que sur une structure institutionnelle durable. Dès lors, le fragile équilibre qu’il avait maintenu s’effondre : Ahmednagar tombe presque sans résistance, absorbé par l’empire moghol comme un ultime tribut à la fatalité historique.

Ainsi s’achève la trajectoire fulgurante de Malik Ambar ; une étoile noire, dont l’éclat n’aura pas suffi à conjurer la pesanteur des empires.

Mémoire fracturée d’un roi noir

L’ombre portée de Malik Ambar hante les marges de l’histoire officielle, oscillant sans cesse entre glorification locale et oubli national. Dans certaines régions du Deccan, son nom reste vivant, murmuré comme celui d’un chef qui sut, envers et contre tout, défier les empires. Des chroniqueurs persans et arabes, parfois fascinés, parfois dédaigneux, dressent de lui des portraits ambigus : tour à tour tacticien de génie et usurpateur dérangeant. Cette dualité n’est pas fortuite. Elle trahit une gêne profonde face à une figure qui, par son ascension spectaculaire, bousculait l’ordre racial et politique établi.

Dans les récits officiels de l’Empire moghol, Malik Ambar est souvent réduit à un simple obstacle sur la route de la conquête, un barbare opportuniste opposé à la « civilisation » impériale. Son identité africaine est tantôt exotisée, tantôt occultée, comme si reconnaître pleinement l’ampleur de son œuvre menaçait l’idée d’une hiérarchie raciale naturelle sur laquelle reposaient en partie les mythes impériaux.

À mesure que l’Inde moderne se construit, notamment à partir du XIXᵉ siècle sous domination britannique, de nouveaux récits nationaux émergent, avides d’une continuité historique lisse et exaltante. Malik Ambar, avec sa double altérité (noire et musulmane), ne trouve pas sa place dans ces fresques héroïques souvent centrées sur des figures hindoues ou mogholes plus consensuelles. La complexité de son héritage, qui défie les catégories simples de héros ou de traître, en fait un souvenir dérangeant dans un monde qui préfère les symboles univoques aux mémoires fracturées.

Pourtant, en filigrane, son existence interroge de manière brûlante les rapports entre couleur de peau, pouvoir et légitimité politique. Malik Ambar n’était pas seulement un survivant ou un stratège brillant ; il incarnait la possibilité même pour un homme né esclave et africain d’imposer son empreinte durable sur un monde étranger, et cela sans s’effacer ni se renier.

Aujourd’hui encore, redécouvrir Malik Ambar, c’est ouvrir une brèche dans les récits dominants, c’est accepter que l’histoire de l’Inde médiévale, loin d’être univoque, fut aussi traversée par des trajectoires improbables, des résistances invisibles, et des victoires silencieuses contre l’oubli.

Dans un monde où l’histoire est souvent écrite par les vainqueurs, que reste-t-il des Malik Ambar de ce monde ? Invisibilisés, fragmentés, transformés en ombres sur les fresques du passé, ils nous rappellent que toute victoire est fragile, et que la mémoire est un champ de bataille aussi âpre que les plaines du Deccan jadis sillonnées par ses cavaliers. Peut-être est-il temps de réentendre leurs voix, de redécouvrir ces trajectoires qui défient l’oubli ; avant qu’elles ne se dissipent pour de bon.

Sources

- Richard M. Eaton, A Social History of the Deccan, 1300–1761: Eight Indian Lives, Cambridge University Press, 2005.

- Omar H. Ali, Malik Ambar: Power and Slavery Across the Indian Ocean, Oxford University Press, 2016.

- Kenneth X. Robbins et John McLeod (dir.), African Elites in India: Habshi Amarat, Mapin Publishing, 2006.

- Philip Curtin, Cross-Cultural Trade in World History, Cambridge University Press, 1984.

- Shanti Sadiq Ali, The African Dispersal in the Deccan: From Medieval to Modern Times, Orient Blackswan, 1996.

- Burton Stein, A History of India, Wiley-Blackwell, 2010.

- Sanjay Subrahmanyam, Explorations in Connected History: From the Tagus to the Ganges, Oxford University Press, 2005.

- Joseph E. Harris, The African Presence in Asia: Consequences of the East African Slave Trade, Northwestern University Press, 1971.

- Audrey Truschke, Aurangzeb: The Life and Legacy of India’s Most Controversial King, Stanford University Press, 2017.

- Michael Pearson, The Indian Ocean, Routledge, 2003.

Notes

- Harar, ancienne cité fortifiée située dans l’actuelle Éthiopie orientale, fut dès le XVe siècle un important centre commercial et religieux musulman de la Corne de l’Afrique. Carrefour des échanges entre l’Afrique intérieure, l’Arabie et l’océan Indien, Harar joua également un rôle clé dans la traite des esclaves et la diffusion de l’islam dans la région. ↩︎

- Kambata est une région montagneuse située dans le sud de l’actuelle Éthiopie. Peuplée par les Kambata, un groupe ethnolinguistique couchitique, elle fut historiquement marquée par des dynamiques d’indépendance locale, mais aussi par des conflits et des razzias qui alimentèrent en partie les réseaux de traite des esclaves vers la mer Rouge et l’océan Indien. ↩︎

- Le Gujarat, région côtière de l’ouest de l’Inde, fut dès l’Antiquité un centre commercial majeur, ouvert aux échanges avec l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est. Aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, ses ports (tels que Cambay et Surat) jouèrent un rôle clé dans la traite des esclaves, les réseaux marchands musulmans et l’expansion économique du sous-continent. ↩︎

- Le Deccan désigne le vaste plateau situé au sud de la vallée du Gange, couvrant une grande partie du centre et du sud de l’Inde. Entre les XIVᵉ et XVIIᵉ siècles, il fut le théâtre de rivalités intenses entre plusieurs sultanats musulmans et, plus tard, de la résistance contre l’expansion de l’Empire moghol. ↩︎

- Bijapur, capitale d’un des grands sultanats du Deccan (1489-1686), fut dirigée par la dynastie des Adil Shahi. Connue pour son mécénat artistique et architectural, elle joua un rôle militaire clé dans la résistance aux ambitions mogholes. ↩︎

- Ahmadnagar, fondée en 1494 par Malik Ahmad Nizam Shah, fut un sultanat majeur du Deccan. En butte aux pressions mogholes dès la fin du XVIᵉ siècle, il devint le principal théâtre des luttes de Malik Ambar contre l’expansion impériale. ↩︎

- Golconde, célèbre sultanat du Deccan (1518-1687), prospéra grâce au commerce des diamants et au contrôle de routes commerciales stratégiques. Son raffinement culturel et son autonomie politique en firent un acteur central des rivalités régionales. ↩︎

- L’Empire moghol, fondé en 1526 par Babur, domina une grande partie de l’Inde jusqu’au XVIIIᵉ siècle. Cet empire musulman d’origine turco-mongole fut marqué par un raffinement administratif, artistique et militaire, mais aussi par des campagnes expansionnistes qui cherchèrent à unifier le sous-continent sous une autorité centrale. ↩︎

- Aurangabad, fondée par Malik Ambar au début du XVIIᵉ siècle dans le Deccan, devint un centre stratégique et économique majeur grâce à son urbanisme innovant et ses infrastructures hydrauliques. La ville prit son nom actuel sous le règne de l’empereur moghol Aurangzeb. ↩︎

- Les qanâts sont des systèmes d’irrigation souterrains inventés dans l’Iran antique, consistant en des galeries drainantes creusées dans des zones arides pour capter et acheminer l’eau sur de longues distances. Ce procédé fut repris et adapté dans de nombreuses régions musulmanes, dont le Deccan sous Malik Ambar. ↩︎

- Le sultanat d’Ahmednagar, fondé en 1490 par Malik Ahmad Nizam Shah, fut l’un des cinq principaux royaumes du Deccan après la chute du Bahmanîd. Rival des autres sultanats et cible privilégiée des ambitions mogholes, il servit de base politique à Malik Ambar au début du XVIIᵉ siècle. ↩︎