Figure emblématique de la lutte noire révolutionnaire aux États-Unis, exilée à Cuba depuis plus de quarante ans, Assata Shakur s’est éteinte le 25 septembre 2025 dans un silence diplomatique pesant. Ancienne militante des Black Panthers, membre clandestine du Black Liberation Army, première femme à figurer sur la liste des terroristes du FBI, elle laisse derrière elle une vie de combat, d’exil et de controverses. Ce portrait retrace le destin fulgurant (et dérangeant) d’une femme devenue mythe, entre guérilla noire et mémoire interdite.

La mort d’une fugitive en terre cubaine

Assata Olugbala Shakur s’est éteinte le 25 septembre 2025, à La Havane, loin des projecteurs, dans un anonymat presque absolu. Elle avait 78 ans. Pas d’hommage officiel, pas de une dans les grands quotidiens occidentaux. Un simple communiqué du ministère cubain des Affaires étrangères, sobre et laconique, a confirmé le décès de celle que les autorités américaines avaient désignée, depuis plus de quarante ans, comme une « terroriste » à capturer ; vivante de préférence, morte si nécessaire.

Aux États-Unis, le silence fut encore plus glaçant. Aucune déclaration du Département de la Justice, aucun mot du FBI, aucune allusion du Congrès. Comme si, en cette époque d’hypercommunication, la mort d’Assata Shakur avait valeur de tabou. Et pourtant, ce décès dit beaucoup plus qu’il ne semble avouer. Car il clôt, symboliquement, l’un des chapitres les plus fébriles de la mémoire politique américaine : celui de la guerre non déclarée entre l’État et les mouvements noirs révolutionnaires des années 60 et 70.

Assata Shakur n’était pas une dissidente comme les autres. Née JoAnne Byron, elle devient dans les années 70 l’ennemie publique numéro un du gouvernement fédéral. Militante du Black Panther Party, puis figure de proue de l’aile clandestine de la lutte armée, la Black Liberation Army (BLA), elle incarne pour l’État ce que l’on ne tolère jamais : une femme noire, intellectuelle, marxiste, et armée. Elle est capturée, jugée, emprisonnée, puis s’évade en 1979 et trouve refuge à Cuba, où elle devient, pour certains, une héroïne de la résistance noire, et pour d’autres, une criminelle réfugiée sous la protection d’un régime honni.

La mort d’Assata Shakur, ce n’est pas simplement celle d’une femme âgée exilée dans une capitale socialiste. C’est l’écho non résolu d’une Amérique fracturée, hantée par les spectres des luttes raciales, et qui, un demi-siècle après les révoltes urbaines, n’a toujours pas digéré les brûlures idéologiques des seventies. Là où la mémoire de Malcolm X a été partiellement intégrée dans le récit national, celle d’Assata, elle, reste radicalement incompatible avec l’amnésie officielle.

C’est aussi, à sa manière, une défaite américaine : car la seule femme jamais inscrite sur la liste des terroristes les plus recherchés par le FBI n’a jamais été capturée. Elle a survécu à la traque, à la prison, à l’exil, et c’est à Cuba, non à Washington, qu’elle a tiré son dernier souffle.

Naissance d’une conscience noire

Assata Shakur naît sous un autre nom, JoAnne Deborah Byron, le 16 juillet 1947, à Flushing, dans le Queens, alors quartier mixte d’une ville encore fracturée par la ségrégation résidentielle implicite. Si elle ouvre les yeux dans le Nord, son enfance est profondément marquée par le Sud. Après le divorce de ses parents, elle est confiée à ses grands-parents maternels à Wilmington, en Caroline du Nord ; terre du vieux coton, mais surtout terre de lynchages, de Jim Crow et de sermons dominicaux sur l’obéissance des Noirs. L’atmosphère y est pesante, mais formative.

Sa mère, institutrice, fait figure de stabilité modeste dans une Amérique où enseigner aux enfants noirs signifie souvent leur apprendre à survivre, plus qu’à rêver. Mais la figure déterminante, c’est Evelyn A. Williams, sa tante. Militante des droits civiques, juriste, intellectuelle, Evelyn est pour Assata ce que les griots sont aux peuples sans livres : une passeuse d’idées, de récits, de monde. Elle l’initie aux galeries d’art, aux musées, aux livres interdits dans les écoles catholiques, et surtout, à la question : pourquoi nous raconte-t-on cette histoire-là, et pas une autre ?

Dans sa jeunesse, JoAnne fréquente brièvement un lycée catholique pour filles, à Manhattan. L’uniforme y est strict, la discipline rigide, l’atmosphère blanche. Les religieuses lui apprennent une Histoire de l’Amérique où les Noirs arrivent à peine mentionnés. « Je ne savais pas à quel point on m’avait menti », écrira-t-elle plus tard. L’expérience y est doublement violente : symboliquement, elle apprend que l’Histoire est un récit d’exclusion ; psychologiquement, elle découvre que l’école peut être un outil d’aliénation raciale maquillée en éducation.

C’est ici que naît ce que l’on pourrait appeler sa dissonance cognitive raciale : une conscience aiguë de l’écart entre l’Amérique telle qu’on la lui enseigne, et l’Amérique qu’elle voit ; celle où la pauvreté, le mépris et la surveillance pèsent sur les siens. Cette faille, ouverte dès l’adolescence, ne fera que s’élargir. Elle ne deviendra pas une militante par accident, ni une guérillera par romantisme, mais par nécessité historique. Le système lui montrait chaque jour qu’il n’avait pas été conçu pour des femmes comme elle. Elle choisira donc de le rejeter tout entier.

Dans ce moment fondateur, se dessinent déjà les contours d’une trajectoire exceptionnelle : celle d’une intellectuelle noire, formée à l’école de l’humiliation, qui choisit la subversion comme mode d’existence. Elle n’est pas encore Assata, mais elle n’est déjà plus JoAnne.

Le choc du réel et l’entrée dans la militance

Lorsque JoAnne Byron, tout juste munie de son GED, entre au Borough of Manhattan Community College (BMCC), puis à la City College of New York (CCNY), elle est encore cette jeune femme noire en quête de sens, de direction ; et peut-être d’un récit plus grand que le sien. Mais dans l’effervescence contestataire des campus new-yorkais des années 60, ce qu’elle découvre n’est pas qu’un savoir académique : c’est un monde en feu, où l’idée de neutralité intellectuelle devient une forme de trahison.

C’est là, au détour d’un débat sur la guerre du Vietnam avec des étudiants africains de Columbia, que survient le déclic. Ils lui parlent de communisme, de l’impérialisme américain, de libérations nationales. Elle, bien que farouchement anti-communiste (par simple réflexe inculqué) se retrouve incapable de définir ce qu’elle critique. Le choc est profond. Elle se voit alors pour ce qu’elle est devenue malgré elle : un esprit colonisé. Elle dira plus tard que ce jour-là, elle s’est sentie « comme une clown certifiée ». Ce moment de honte lucide marque la naissance d’un regard critique sur la propagande idéologique américaine, surtout dans la bouche des professeurs et des manuels.

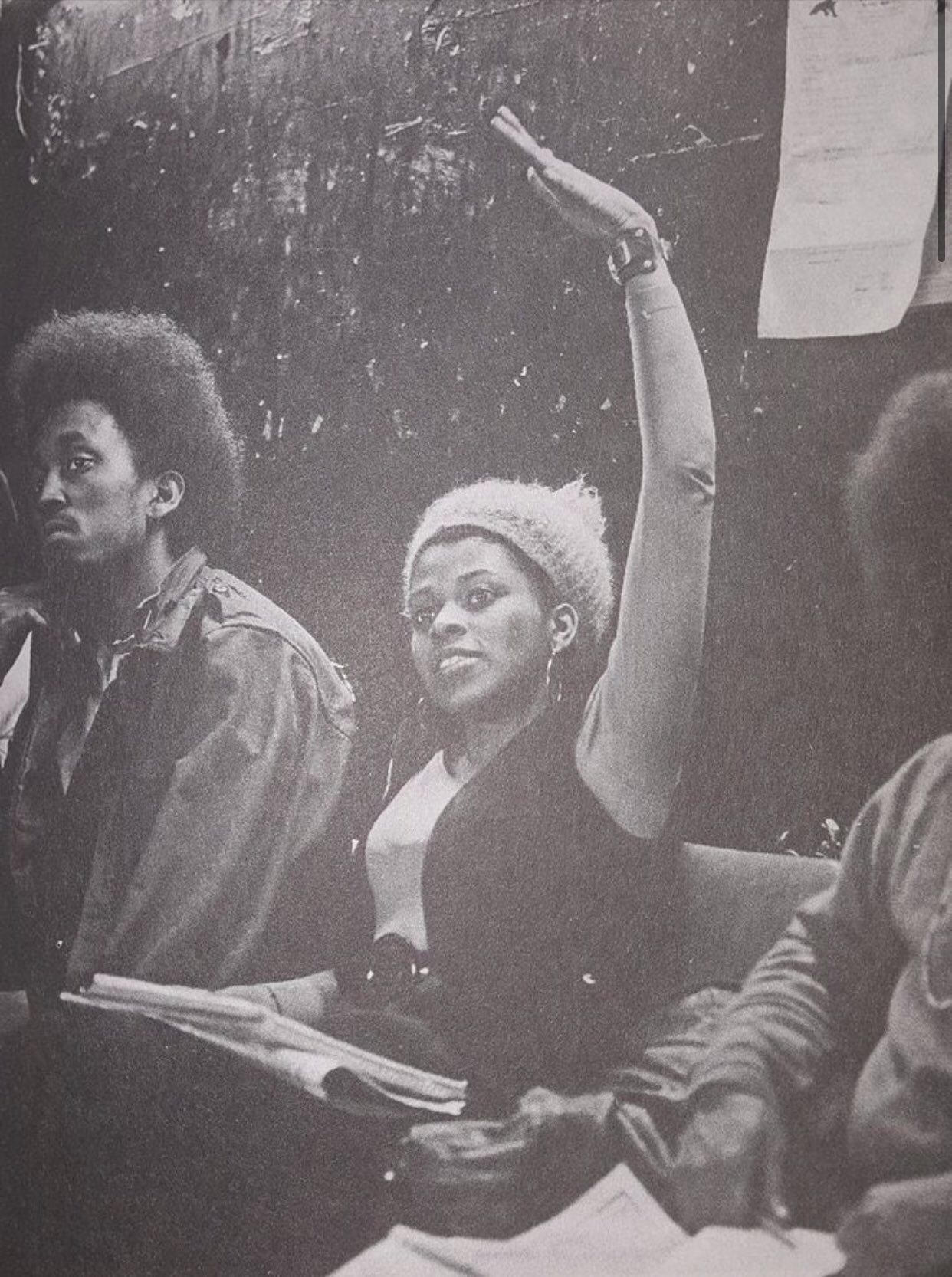

La transition entre la prise de conscience et l’action est rapide. En 1967, elle est arrêtée pour la première fois, lors d’un sit-in organisé au BMCC avec une centaine d’étudiants. Leur revendication est simple, presque naïve : plus de professeurs noirs, et l’instauration d’un programme d’études afro-américaines. Mais l’administration y voit une menace. Les portes sont enchaînées, les manifestants encerclés, la police intervient. JoAnne est menottée. Ce n’est qu’une infraction mineure (une arrestation pour intrusion) mais pour elle, c’est un baptême politique.

Ce moment, souvent relégué au second plan dans sa biographie, marque pourtant une étape cruciale. Il inaugure un mode d’action qui ne la quittera plus : le refus de plier devant une institution perçue comme structurellement injuste. Ce n’est pas encore la clandestinité, ni la lutte armée. Mais c’est déjà la dissidence. Une dissidence de surface, légale encore, qui pose la question suivante : à quel moment la contestation morale devient-elle confrontation politique ? À quel moment la protestation cesse-t-elle d’être un droit, pour devenir un crime ?

Dans les amphithéâtres de New York, elle découvre aussi ce que les bibliothèques avaient jusque-là soigneusement escamoté : Frantz Fanon, Aimé Césaire, Kwame Nkrumah, Malcolm X. Ce panthéon des décoloniaux devient sa boussole. C’est ici que commence, en silence, la mue vers Assata.

Panafricanisme et radicalisation

Après l’éveil intellectuel vient le passage à l’engagement concret. Dans la seconde moitié des années 60, JoAnne Byron (qui n’a pas encore pris le nom d’Assata) rejoint le Black Panther Party (BPP), organisation alors à l’apogée de son influence médiatique et politique. À Harlem, elle prend en charge la coordination de programmes communautaires : petits-déjeuners gratuits pour les enfants, cliniques de santé gratuites, éducation populaire. Le mot d’ordre est clair : « Serve the people. » Pour une jeunesse noire méprisée par l’État, les Panthers représentent une forme d’auto-État.

Mais très vite, derrière la façade militante, JoAnne perçoit des failles. Le machisme rampant des cadres masculins, l’obsession pour la confrontation martiale, et surtout, l’absence de réelle connaissance de l’histoire africaine et afro-américaine chez certains dirigeants. Le verbe est radical, les armes bien visibles, mais l’arrière-plan théorique souvent pauvre. Elle se heurte à une structure qu’elle juge minée par l’égo, la violence interne et une théâtralité révolutionnaire qui peine à se traduire en transformation durable.

Ce constat la pousse à une rupture idéologique, puis organique. Elle quitte le BPP et rejoint un groupe plus discret, plus radical, plus dangereux aussi : la Black Liberation Army (BLA). La clandestinité n’est plus une option, c’est une exigence stratégique. Le BLA se veut l’héritier des mouvements de libération tiers-mondistes. L’inspiration vient désormais de loin : du FLN algérien, des guérilleros vietcongs, des FARC naissantes. L’Amérique n’est plus perçue comme une patrie imparfaite à réformer, mais comme un empire racial à abattre.

La radicalisation est aussi lexicale : elle cesse d’être JoAnne, prénom d’esclave selon elle, pour devenir Assata Olugbala Shakur. « Assata » : « celle qui lutte » en arabe via l’africanisation du prénom Aisha. « Shakur » : « la reconnaissante ». « Olugbala » : « sauveuse », en yoruba. Par ce geste nominal, elle s’arrache symboliquement à l’Amérique pour se réinscrire dans une autre généalogie ; celle des femmes noires en lutte, des reines oubliées, des mères de nations opprimées.

Dès lors, les armes remplacent les tracts. Braquages de banques, attaques de postes de police, assassinats ciblés de dealers et de policiers ; selon une logique de guérilla urbaine inspirée du tiers-monde, mais adaptée au ghetto américain. La ligne est claire : si l’État est une machine à tuer les Noirs, alors il doit être combattu par tous les moyens nécessaires. Pour le BLA, la violence n’est pas une dérive : c’est une grammaire de la libération.

Assata entre dans la clandestinité comme on entre en religion. C’est un vœu, une rupture, une naissance. L’ex-Panther devient fugitive, l’intellectuelle devient soldate. Le reste de sa vie (poursuites, procès, emprisonnement, exil) découlera de ce choix irréversible.

Devenir Assata

Il y a dans le choix d’un nom un acte de rupture, un geste de renaissance. Lorsque JoAnne Chesimard devient Assata Olugbala Shakur, elle ne se contente pas de rejeter un patronyme hérité d’un passé esclavagiste ; elle se dote d’une nouvelle cosmogonie. Ce baptême révolutionnaire n’est pas folklorique. Il est, à ses yeux, un acte de désaméricanisation radicale, un refus ontologique d’appartenir à un empire blanc fondé sur l’esclavage, la dépossession et l’oubli forcé.

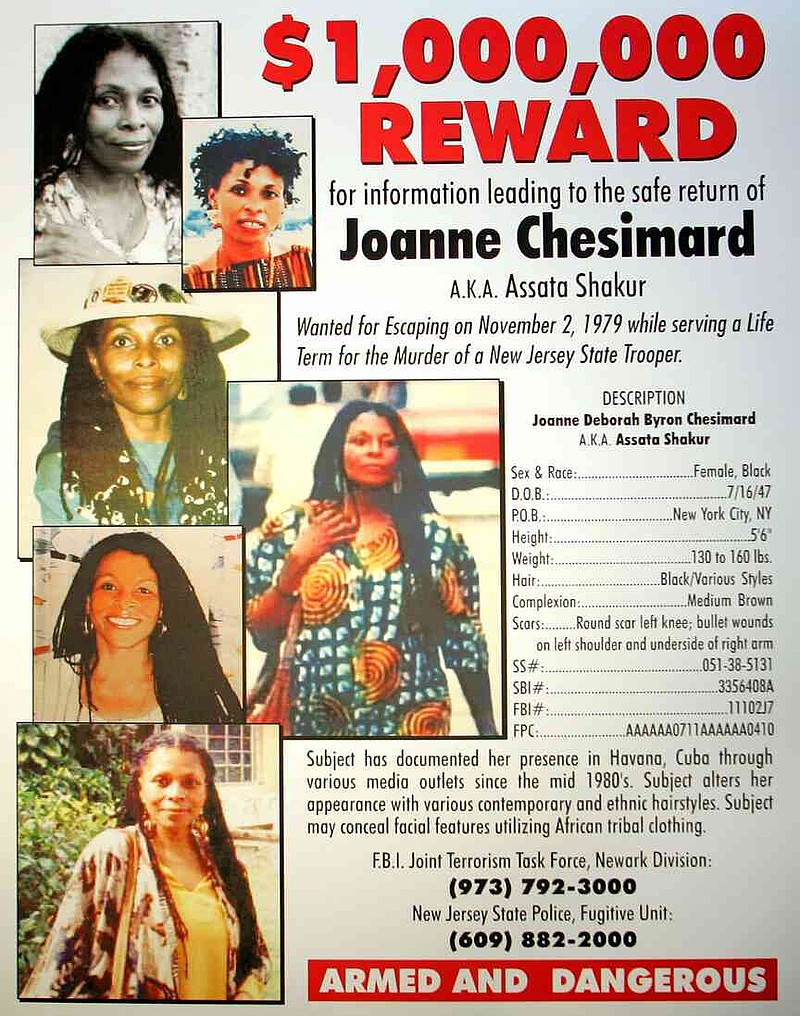

Ce changement de nom coïncide avec une montée en intensité de ses activités clandestines. Entre 1971 et 1973, son nom (ou plutôt son image) est associé à une série d’actes violents dans plusieurs États. Braquages de banques, attaques à la grenade contre des véhicules de police, embuscades armées. La presse la surnomme « la Panthère noire la plus dangereuse d’Amérique ». Le FBI, lui, construit méthodiquement son dossier : photographies, recoupements, témoignages souvent douteux, campagnes de désinformation. Les rapports internes la désignent comme la « mère poule » du BLA, « celle qui tient le groupe », « le cerveau féminin du réseau ». Elle devient un mythe policier avant même d’avoir été jugée.

Mais qui est-elle réellement à ce moment-là ? Une militante noire armée, oui. Une guerrière politique, certes. Mais aussi une cible idéale. Elle cumule tout ce que l’Amérique blanche post-ségrégation n’est pas prête à accepter : femme, noire, cultivée, marxiste, en fuite. Son corps devient un champ de bataille symbolique. Le simple fait qu’elle survive à plusieurs fusillades est présenté comme une preuve de sa dangerosité. Sa beauté même est perçue comme une arme. Comme souvent dans les récits de répression d’État, la figure féminine est à la fois diabolisée et érotisée, réduite à une menace insaisissable.

Assata, pourtant, ne revendique pas tous les actes qu’on lui attribue. À plusieurs reprises, elle admet qu’il y a eu « expropriations », que la lutte armée a eu ses raisons. Mais elle nie avoir tiré sur des policiers, nie les meurtres, conteste les preuves, accuse l’État d’avoir fabriqué des dossiers pour neutraliser toute dissidence noire radicale. Elle invoque COINTELPRO, le programme de contre-espionnage du FBI conçu pour infiltrer, discréditer et démanteler les organisations noires. Ce n’est pas elle, dit-elle, qui a déclaré la guerre : c’est l’État.

Le tournant approche. Elle est partout et nulle part, sa silhouette circule sur des affiches « Wanted« , sa légende se construit autant dans la rue que dans les bureaux du FBI. Assata Shakur est désormais plus qu’une militante. Elle est devenue l’incarnation d’une alternative noire révolutionnaire. Et dans les couloirs du pouvoir, sa simple existence suffit à déclencher la panique.

Le 2 mai 1973 sur la New Jersey Turnpike

Il est 00h45, dans la nuit du 2 mai 1973, lorsqu’une Pontiac LeMans blanche, immatriculée dans le Vermont, est arrêtée sur la New Jersey Turnpike, non loin du bâtiment administratif de l’autorité routière. À son bord : Sundiata Acoli au volant, Zayd Malik Shakur à l’arrière, et en passagère avant, une femme identifiée plus tard comme Assata Shakur. Le prétexte ? Un feu arrière défectueux et une vitesse légèrement excessive. La patrouille est conduite par le trooper James Harper, bientôt rejoint par Werner Foerster, son collègue.

Ce qui suit demeure l’un des événements les plus controversés de l’histoire judiciaire américaine. Selon les rapports officiels, après avoir demandé à Acoli de sortir du véhicule, une altercation éclate. Harper affirme qu’Assata, encore assise à l’avant, aurait sorti un pistolet de son sac à main et ouvert le feu, le blessant à l’épaule. Foerster, selon cette version, aurait tenté de riposter mais aurait été désarmé, puis « exécuté » avec sa propre arme.

Mais d’autres récits (notamment celui d’Assata elle-même) démentent cette version. Elle affirme avoir levé les bras en l’air, avant d’être immédiatement touchée par balles, une dans le bras droit, une autre dans le dos. Le diagnostic médical confirme que le nerf médian de son bras droit a été sectionné : elle aurait été incapable de tirer. Des experts indépendants iront plus loin : les blessures ne peuvent avoir été causées que si ses bras étaient levés au moment de l’impact.

Après les tirs, Acoli prend le volant, laissant Foerster mort, Harper blessé, Zayd Shakur grièvement touché (et mourant), et Assata agonisante. La voiture est poursuivie. Cinq kilomètres plus loin, Acoli s’enfuit dans les bois. Assata, blessée, lève les bras ensanglantés. Elle sera arrêtée sans opposer de résistance. Acoli, lui, sera retrouvé 36 heures plus tard, après une chasse à l’homme impliquant hélicoptères et chiens policiers.

Mais très vite, les incohérences s’accumulent : les premiers rapports ne mentionnent pas la présence de Foerster, dont le corps ne sera retrouvé que plus d’une heure après les faits. Les armes retrouvées ne portent aucune empreinte d’Assata, et les résultats de tests balistiques sont contradictoires. L’analyse de poudre sur ses mains est négative. Le récit de Harper, pourtant blessé et sous le choc, devient la clé de voûte de l’accusation, malgré ses contradictions.

Qu’importe : l’État a décidé. Il lui faut une figure à brandir. Une femme noire radicale, armée, associée au BLA ; voilà une coupable parfaite. En quelques jours, Assata Shakur devient l’ennemie publique numéro un. Son visage s’imprime sur des avis de recherche à travers tout le pays. Le FBI, déjà engagé dans sa guerre contre les « Black Radicals« , trouve en elle un totem à abattre. Peu importe les doutes, peu importe les preuves absentes ou les expertises médicales : la justice, comme souvent, a déjà tranché avant le procès.

Ce 2 mai 1973 ne marque pas seulement une fusillade sanglante. Il scelle la fin d’une époque. La militante devient accusée, la révolutionnaire devient symbole. La machine judiciaire va désormais s’acharner à la faire disparaître ; et, ce faisant, à figer son image dans l’Histoire.

Procès en série, incarcération politique et construction du mythe

À partir de mai 1973, le destin d’Assata Shakur se joue dans les tribunaux, sur les bancs des jurés, dans les cellules de haute sécurité, et surtout, dans l’arène médiatique où l’État américain tente de façonner l’image d’une « tueuse de flics », indissociable du danger noir radical.

En tout, dix inculpations distinctes seront prononcées contre elle entre 1973 et 1977 : braquages de banques, tentatives de meurtre, enlèvements, fusillades. Sept procès auront lieu. Elle est acquittée dans trois affaires, dont celle du braquage de la Manufacturer’s Hanover Trust à Brooklyn. Trois autres dossiers sont abandonnés, faute de preuves ou de crédibilité des témoins. Un seul procès aboutira à une condamnation : celui du meurtre du trooper Werner Foerster, lors de la fusillade sur la New Jersey Turnpike. Là encore, les preuves physiques sont absentes, les expertises médicales en sa faveur ignorées, et le verdict scellé par un jury exclusivement blanc, dont plusieurs membres avaient des liens avec les forces de l’ordre.

Mais au-delà des procès, c’est le traitement carcéral d’Assata qui suscite la stupeur des observateurs internationaux. D’abord enfermée à Rikers Island, puis transférée dans diverses prisons, elle est placée pendant 21 mois en isolement total. Une femme seule, dans une cellule conçue pour briser l’esprit : lumière allumée 24h/24, fouilles vaginales régulières, surveillances constantes, privation de lecture, absence de contact humain. Elle est souvent transférée sans préavis, parfois même dans des prisons d’hommes, sous prétexte de sécurité.

En 1974, au cœur de cette répression implacable, naît sa fille, Kakuya Shakur, dans une cellule médicalisée, au milieu d’un dispositif de surveillance qui tient plus du camp militaire que de la maternité. Les gardiennes blanches, dit-elle, la battent juste après l’accouchement, pour lui faire comprendre qu’elle ne sera jamais une mère, seulement une prisonnière. L’enfant est aussitôt retirée à sa garde. Ce moment, pourtant intime, devient un fait politique : la maternité d’une femme noire révolutionnaire est niée comme on nie un droit élémentaire à l’humanité.

À l’époque, plusieurs organisations internationales, dont un groupe de juristes mandatés par la Commission des droits de l’homme de l’ONU, dénoncent publiquement ses conditions de détention, les qualifiant d’« inhumaines et dégradantes ». Amnesty International, plus prudente, ne la reconnaît pas comme prisonnière politique, mais admet que le traitement qui lui est réservé viole les standards internationaux.

Et pourtant, malgré les murs, malgré les humiliations, une légende prend forme. Les soutiens s’organisent. Des comités « Free Assata » fleurissent dans les universités. Des artistes, des intellectuels, des militants, commencent à voir en elle non une criminelle, mais le symbole vivant d’une Amérique qui refuse de se réconcilier avec son passé racial.

C’est au fond de sa cellule que naît le mythe Assata ; cette femme qui, jugée cent fois, humiliée mille fois, refuse de se plier. L’État américain, en voulant l’effacer, vient sans le vouloir de l’inscrire dans l’histoire.

Le soutien du réseau révolutionnaire international

Le 2 novembre 1979, à l’heure où l’Amérique célèbre ses forces de l’ordre, une page stupéfiante s’écrit derrière les murs de la Clinton Correctional Facility for Women, dans le New Jersey. Assata Shakur s’évade. L’opération est digne d’un thriller révolutionnaire. Trois membres du Black Liberation Army (BLA), déguisés en visiteurs, dégainent des .45 automatiques et menacent les gardiens avec un bâton de dynamite. En quelques minutes, ils s’emparent d’un fourgon, prennent des otages, et s’évanouissent dans la nature avec la détenue la plus surveillée du pays.

Il n’y aura aucune victime. Aucun coup de feu. Aucun blessé. Une démonstration de force silencieuse, brutale d’efficacité. Derrière l’opération : un réseau clandestin mêlant anciens Panthères, radicaux blancs de la May 19 Communist Organization, et militants tiers-mondistes. On l’appelle simplement : « la Famille ».

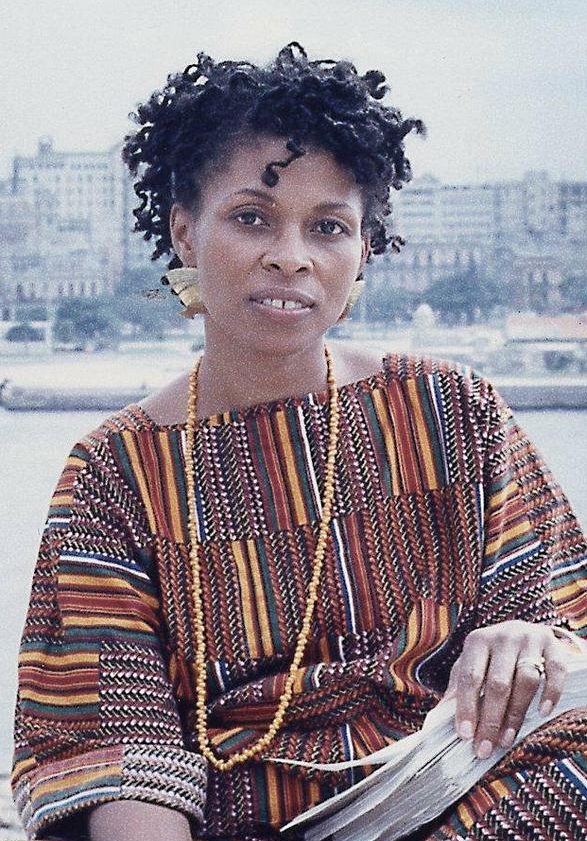

Commence alors une cavale méthodique. Assata disparaît, littéralement. Selon les documents du FBI révélés des années plus tard, elle aurait d’abord trouvé refuge à Pittsburgh, puis aurait été exfiltrée via les Bahamas. Ce n’est qu’en 1984 que l’on confirme sa présence à Cuba, où Fidel Castro lui accorde l’asile politique, en saluant le courage d’une femme « injustement persécutée pour ses idées ».

Ce geste n’est pas anodin. Nous sommes en pleine Guerre froide, et Cuba, isolée mais tenace, joue la carte de la dissidence afro-américaine pour affirmer son rôle de refuge anticolonial. Assata devient une figure géopolitique, une épine diplomatique dans le pied de Washington. Sur le sol cubain, elle vit modestement, enseignante, traductrice, intellectuelle en exil. Elle publie une autobiographie, donne quelques interviews, mais reste globalement discrète. Le gouvernement américain, lui, n’a pas oublié.

En 2013, dans un climat post-11-Septembre où le mot « terrorisme » devient un sésame pour l’anathème, le FBI inscrit officiellement Assata Shakur sur sa liste des “Terroristes les plus recherchés”. Elle est la première femme à y figurer. Deux millions de dollars de récompense sont promis pour sa capture. Elle n’a pourtant jamais tué de civil, ni revendiqué d’attentat aveugle, ni combattu sur un théâtre de guerre étranger.

Mais peu importe : dans l’imaginaire sécuritaire américain, Assata incarne le spectre d’une révolution intérieure, celle qui, malgré le temps, malgré l’exil, continue de hanter les fondations raciales de la République.

Et pourtant, à La Havane, la vieille femme aux cheveux poivre et sel promène désormais ses souvenirs sur le Malecón, entre deux réunions d’intellectuels décoloniaux. La guérillera est devenue matrone, l’ennemie d’État une légende. Mais la guerre d’images, elle, n’a jamais cessé.

Assata, icône de la diaspora ou fantôme politique ?

Dans les ghettos noirs de Chicago comme dans les facultés progressistes de Berkeley, le nom d’Assata Shakur résonne comme un mot de passe, un marqueur identitaire, un rappel que la mémoire noire américaine n’est pas soluble dans les manuels d’Histoire officiels. Pour une partie de la diaspora africaine mondiale, elle est plus qu’une fugitive : elle est une survivante, une combattante, une preuve vivante que la révolte est possible ; et que parfois, elle est juste.

Dans les années 2010, alors que les meurtres de Michael Brown, Eric Garner et tant d’autres embrasent les rues des États-Unis, le mouvement Black Lives Matter reprend ses mots, cite ses lettres, et proclame :

“It is our duty to fight for our freedom. It is our duty to win.”

Ces mots, griffonnés par Assata depuis son exil cubain, deviennent un mantra générationnel, scandé dans les marches, inscrit sur les pancartes, tatoué sur la peau.

Mais la gloire révolutionnaire n’est jamais univoque. Assata divise. Pour les défenseurs de l’ordre, elle reste une criminelle, une meurtrière de sang-froid. Son absence de remords publics, son refus de se soumettre aux narratifs républicains, et son exil prolongé à Cuba (patrie honnie du conservatisme américain) la rendent irrécupérable. À la question « résistance ou terrorisme ? », aucun consensus ne se dessine. Elle cristallise le dilemme fondamental de toute lutte armée : jusqu’où peut-on aller sans trahir la cause que l’on prétend servir ?

Et pourtant, paradoxalement, sa figure a franchi les frontières de la politique pour s’immiscer dans la culture populaire. Tupac Shakur, souvent présenté comme son « filleul » symbolique, évoque sa mémoire dans ses textes. Des artistes comme Common, Mos Def ou Lauryn Hill font référence à son parcours. Des professeurs afro-américains enseignent son autobiographie comme un texte de résistance littéraire. Elle est étudiée, chantée, tatouée. Son visage circule sur les t-shirts, entre Malcolm X et Angela Davis.

Mais ce que la culture populaire absorbe, elle tend aussi à neutraliser. La radicalité d’Assata (sa foi en la violence comme nécessité) est souvent édulcorée. On la cite pour sa poésie, pour son intelligence, pour son courage, mais on oublie la kalachnikov, les braquages, la clandestinité. Elle est peu à peu transformée en icône sans aspérités, en martyre postmoderne plus facile à aimer qu’à comprendre.

Ainsi, Assata Shakur demeure entre deux mondes : pour les uns, une figure mythifiée de la lutte noire, indomptable et intouchable ; pour les autres, un fantôme politique, vestige d’une époque qu’on préfèrerait oublier. Mais dans ce flottement mémoriel, une chose est certaine : elle n’a jamais cessé d’exister comme fracture vivante du récit national américain.

Mort dans l’ombre, mémoire en plein jour ?

Le 25 septembre 2025, Assata Shakur meurt à La Havane, à l’âge de 78 ans. Le communiqué du ministère cubain des Affaires étrangères parle sobrement de « complications liées à l’âge ». Aucun hommage national, aucune cérémonie d’État, aucun cortège militant. L’ultime souffle d’une révolutionnaire s’est éteint dans un isolement diplomatique, à mille lieues des drapeaux qu’elle avait un jour brandis.

Ce silence, lourd de sens, s’étend des Caraïbes à Washington. Aux États-Unis, aucune réaction officielle. Pas de message présidentiel, pas même un communiqué du FBI ; pourtant auteur de sa traque obstinée. Rien. Comme si sa mort devait acter non pas une fin, mais un effacement. Comme si l’État, par un dernier acte symbolique, voulait nier à jamais sa dimension historique. Ni célébrée, ni damnée : oubliée volontairement.

Ce vide soulève une question essentielle : s’agit-il d’une volonté d’effacement, ou d’une stratégie de discrédit ? Car Assata n’est pas qu’un souvenir encombrant : elle est un embarras politique vivant. Trop radicale pour être réintégrée dans la mémoire officielle, trop célèbre pour être niée complètement. Lui rendre hommage, même sobrement, reviendrait à légitimer des décennies de lutte armée. La taire, c’est maintenir intact le récit dominant de la justice victorieuse sur le désordre racial.

Mais la mémoire, surtout noire, n’obéit pas toujours à l’ordre d’en haut. Déjà, des appels s’élèvent, ici et là, pour sa réhabilitation. Des universitaires, des militants, des artistes évoquent un futur où Assata serait reconnue non comme « criminelle », mais comme prisonnière politique, victime de l’État profond et de ses mécanismes de répression raciale. Certains comparent son exil à celui de Du Bois, d’autres à l’excommunication d’Angela Davis ; jusqu’à ce que la postérité les requalifie.

Pour l’heure, elle demeure dans les limbes. Ni glorifiée, ni damnée. Ni célébrée par les institutions, ni oubliée par les luttes. Une figure souterraine, transmise de génération en génération dans les marges, les cercles militants, les livres interdits ou les bibliothèques de quartier.

La mort d’Assata Shakur n’a pas clos le dossier. Elle l’a rouvert. Car à travers elle, c’est une question que l’Amérique ne cesse d’éviter : que faire de celles et ceux qui ont dit non, radicalement, irrévocablement, au récit national ?

L’héritage d’Assata dans l’afroconscience contemporaine

La mort d’Assata Shakur n’a rien d’une conclusion. Elle n’éteint pas le feu ; elle le déplace. Car dans l’univers de la mémoire noire, les figures tombées ne disparaissent pas : elles changent de forme, migrent dans les slogans, les livres, les chansons, les rêves d’insoumis. L’Assata militante, de chair et de sang, cède désormais la place à Assata la métaphore, Assata l’étoile noire dans le ciel d’une Amérique qui n’a jamais cessé de tourner le dos à sa propre histoire.

Il serait tentant de dire que son combat est achevé. Tentant, et faux. Si l’État américain a gagné la guerre judiciaire, il a perdu la bataille des symboles. Car le nom d’Assata continue de circuler, porté par des voix jeunes, noires, fières, qui voient en elle non un modèle à copier, mais un cri à prolonger. Son héritage est celui d’une fracture assumée avec les structures de domination. Un refus, viscéral, de se contenter de survivre.

Elle a incarné l’inconfort. L’intranquillité. Elle a été la question que l’Amérique ne voulait pas entendre, et que même certains progressistes n’osaient poser : jusqu’où est-on prêt à aller pour vivre libre ? Et si la violence n’est pas juste une réaction, mais une réponse légitime à la violence d’État, qui décide de la légitimité ?

Dans ses derniers textes, Assata ne prône plus la lutte armée. Mais elle n’en renie rien. Elle parle d’éducation, de dignité, de mémoire. De la nécessité de ne jamais se laisser narrer par l’ennemi. Son autobiographie, publiée en 1987, reste une déclaration de guerre à l’amnésie et à l’oppression ; un manuel de survie, mais aussi de lucidité.

Et c’est dans ses pages que l’on trouve, peut-être, la plus juste épitaphe, une ligne qui, aujourd’hui encore, résonne comme un testament :

« I have been locked by the lawless. Handcuffed by the haters. Gagged by the greedy. And, if I know anything at all, it’s that a wall is just a wall and nothing more at all. It can be broken down. » « J’ai été enfermé par des hors-la-loi. Menotté par des haineux. Bâillonné par des cupides. Et si je sais une chose, c’est qu’un mur n’est qu’un mur, rien de plus. Il peut être abattu. »

L’héritage d’Assata dans l’afro-conscience contemporaine

La mort clôt-elle le combat ? Ou bien, à l’inverse, lui donne-t-elle un souffle que la vie ne pouvait plus porter ? Dans le cas d’Assata Shakur, la réponse ne relève ni de la biologie ni de la nostalgie. Sa disparition physique, en 2025, n’enterre rien. Elle métamorphose. Elle ne ferme pas un cycle ; elle élargit l’ombre portée d’un symbole déjà insaisissable.

Car Assata n’est plus seulement une militante, une guérillera, une exilée politique. Elle est devenue un mythe. Et le propre des mythes est de n’appartenir à personne, de se transmettre comme des flammes ; de main en main, sans jamais s’éteindre vraiment.

Dans les réseaux militants, dans les mouvements de jeunesse, dans les cercles panafricains ou décoloniaux, son nom est encore murmuré avec respect, avec défi, parfois même avec crainte. Assata, c’est la radicalité nue, celle qui refuse les compromis, celle qui rompt avec le cadre légal quand le droit devient complice de l’oppression. C’est cette voix que beaucoup, encore aujourd’hui, préfèrent ne pas entendre.

Et pourtant, l’histoire continue de l’évoquer, par effraction. À chaque fois que la police assassine sans procès. À chaque fois qu’un corps noir est traqué comme une cible. À chaque fois que l’État veut dicter aux opprimés la forme acceptable de leur colère.

Alors oui, sa trajectoire divise. Mais elle interpelle. Elle oblige à reposer les questions que l’histoire officielle esquive : la désobéissance est-elle un crime ? Le soulèvement est-il toujours un mal ? La paix sociale vaut-elle la soumission ?

Dans ses mémoires, publiées en 1987, Assata laissait déjà entrevoir cette tension entre enfermement et libération, entre le mur et l’espoir. Elle y écrivait, dans un poème devenu testament :

“A wall is just a wall and nothing more at all.

It can be broken down.” « Un mur n’est qu’un mur, rien de plus. Il peut être abattu. »

Derrière cette ligne simple, une vérité insoutenable : le pouvoir n’est jamais définitif. Il peut être défié. Il peut être renversé. Il peut, un jour, être oublié.

Notes références

- Shakur, Assata. Autobiographie (Assata: An Autobiography), Lawrence Hill Books, 1987.

- FBI Records – The Vault – Assata Shakur, Federal Bureau of Investigation.

- May 19th Communist Organization Papers, Tamiment Library, NYU Special Collections.

- Williams, Evelyn. Inadmissible Evidence: The Story of the Battle to Free Assata Shakur, Lawrence Hill Books, 1993.

- Assata Shakur sur la liste des terroristes du FBI, USA Today, 2013.