Dans l’Amérique urbaine des années 1960, le Black Panther Party naît pour « surveiller » la police et nourrir les enfants. En une décennie, le mouvement devient l’ennemi public n°1 du FBI et un modèle planétaire ; avant d’éclater sous les coups de la répression et ses démons internes. Comment une avant-garde noire a-t-elle tenté d’arracher pouvoir, dignité et services sociaux à la ville américaine ; et à quel prix ?

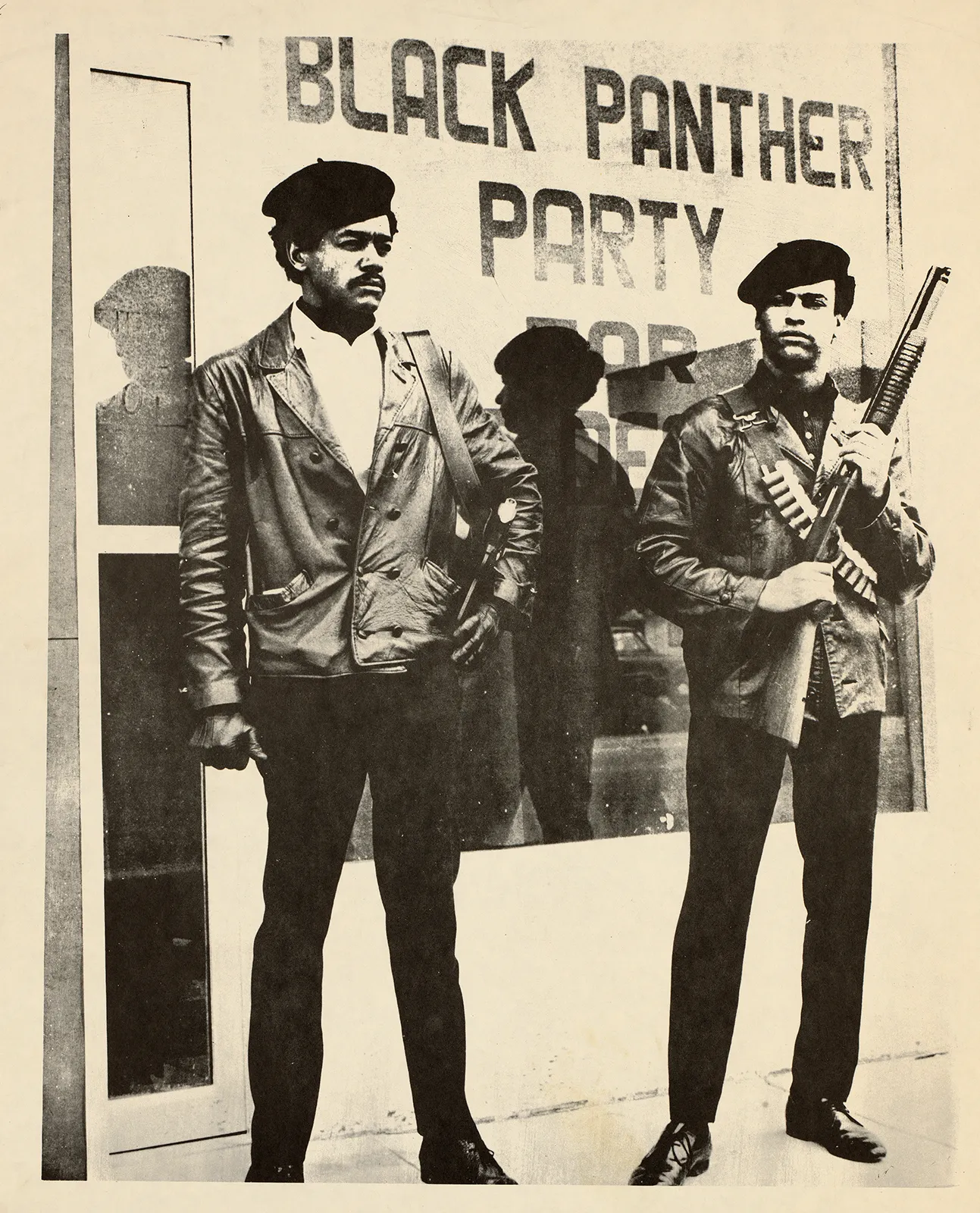

Oakland, printemps 1967. Le soleil tombe sur les façades décrépies de la 7ᵉ rue. Une voiture de police s’avance, deux agents blancs descendent pour contrôler un jeune Afro-Américain. Mais cette fois, la scène ne se déroule pas comme d’ordinaire. Sur le trottoir, une poignée de jeunes en blouson de cuir noir et béret vissé sur la tête observent, fusils à la main, Code pénal californien brandi. Ils ne parlent pas beaucoup, mais chaque geste est un défi. Ils s’annoncent comme des « patrouilles citoyennes » destinées à surveiller la police, à retourner contre l’État la légalité de ses propres lois sur le port d’armes. Dans les fenêtres, des habitants se pressent : certains murmurent, d’autres sourient.

À quelques rues de là, dans une église de quartier, une autre scène se joue. De grandes casseroles d’œufs brouillés, de toasts grillés et de jus d’orange sont préparés par des militantes. Des enfants des familles les plus pauvres du ghetto s’installent autour de tables improvisées. Pour la première fois, ils prennent un petit-déjeuner complet avant d’aller à l’école. Sur les murs, des affiches colorées proclament : Free Breakfast for Children. Le contraste est saisissant : d’un côté la défiance armée, de l’autre le soin quotidien. Deux visages d’un même mouvement.

Ce double décor condense l’essence du Black Panther Party, né quelques mois plus tôt dans l’East Bay : une organisation qui entend conjuguer l’auto-défense radicale et la construction d’alternatives sociales. À ses fondateurs, Huey Newton et Bobby Seale, l’Amérique blanche ne laissera jamais place par simple bonne volonté ; il faut à la fois résister par la force et bâtir des institutions parallèles. Le parti se définit comme avant-garde révolutionnaire : la « panthère » acculée qui, menacée, attaque.

La promesse est immense. En une décennie, cette poignée d’étudiants militants transformera un quartier d’Oakland en laboratoire mondial : un espace où se tissent des alliances avec les ghettos noirs, les étudiants blancs radicaux, les paysans vietnamiens ou encore les guérilleros africains. Du trottoir où l’on surveille la police à l’école gratuite où l’on enseigne Fanon, du fusil au bol de lait, s’élabore un projet inédit : l’intercommunalisme, une théorie qui voit dans toutes les communautés opprimées, au-delà des États-nations, une même lutte contre l’impérialisme.

Ghettos, migrations et police comme force d’occupation

Pour comprendre pourquoi les Panthères noires surgissent à Oakland et non ailleurs, il faut revenir sur la longue géographie des déplacements et des fractures sociales.

Après la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers d’Afro-Américains quittent le Sud rural pour chercher du travail dans les métropoles de la côte Ouest. On appelle cela la Seconde Grande Migration. Les usines navales de Richmond, les entrepôts de San Francisco, les docks de la baie offrent alors des opportunités, mais aussi des désillusions. Car une fois installées, ces familles se retrouvent cantonnées dans des quartiers ségrégués, soumis aux pratiques discriminatoires de l’urbanisme et du crédit : pas de prêts pour acheter ailleurs, pas d’écoles mixtes, pas d’emplois qualifiés.

Oakland devient ainsi une ville ghetto : majoritairement noire dans certains secteurs, mais gouvernée par des élites blanches qui contrôlent l’administration, la police et les banques. La fracture n’est pas seulement sociale ; elle est territoriale. La frontière entre le centre blanc et les périphéries noires est surveillée par une police perçue comme une force d’occupation. Les patrouilles multiplient les contrôles, les arrestations arbitraires, les humiliations. Pour beaucoup d’habitants, le policier n’est pas un agent de l’ordre public, mais le bras armé d’une domination raciale.

À cette réalité s’ajoute le déclin industriel. Dès les années 1960, les chantiers navals ferment, la désindustrialisation s’installe, et avec elle le chômage massif des jeunes noirs urbains. Sans travail, sans perspectives, confrontée à un système éducatif défaillant et à une justice discriminatoire, cette jeunesse devient le terreau d’une politisation radicale.

C’est dans ce contexte que des étudiants comme Huey Newton et Bobby Seale, formés à Merritt College, découvrent les écrits de Frantz Fanon, Che Guevara ou Malcolm X. Mais ils n’ont pas besoin de livres pour comprendre la logique coloniale : ils la vivent quotidiennement dans leur ville. Oakland, pour eux, c’est l’Algérie de Fanon transposée en Californie : une enclave coloniale où le colonisé ne survit que sous surveillance, et où la révolte devient la seule issue.

Ainsi, quand les Panthères naissent en octobre 1966, elles ne surgissent pas du néant. Elles sont l’aboutissement d’une série de déterminants structurels :

- une migration contrainte qui a concentré les Noirs dans des ghettos urbains ;

- une exclusion économique qui a miné toute intégration par le travail ;

- une police étrangère qui agit comme armée d’occupation ;

- une jeunesse scolarisée mais frustrée, prête à inventer une autre voie.

En ce sens, Oakland n’est pas seulement le lieu de naissance du Black Panther Party : il en est la matrice historique, le laboratoire de la révolution noire urbaine.

Doctrine, uniformes et tactiques (1966–1967)

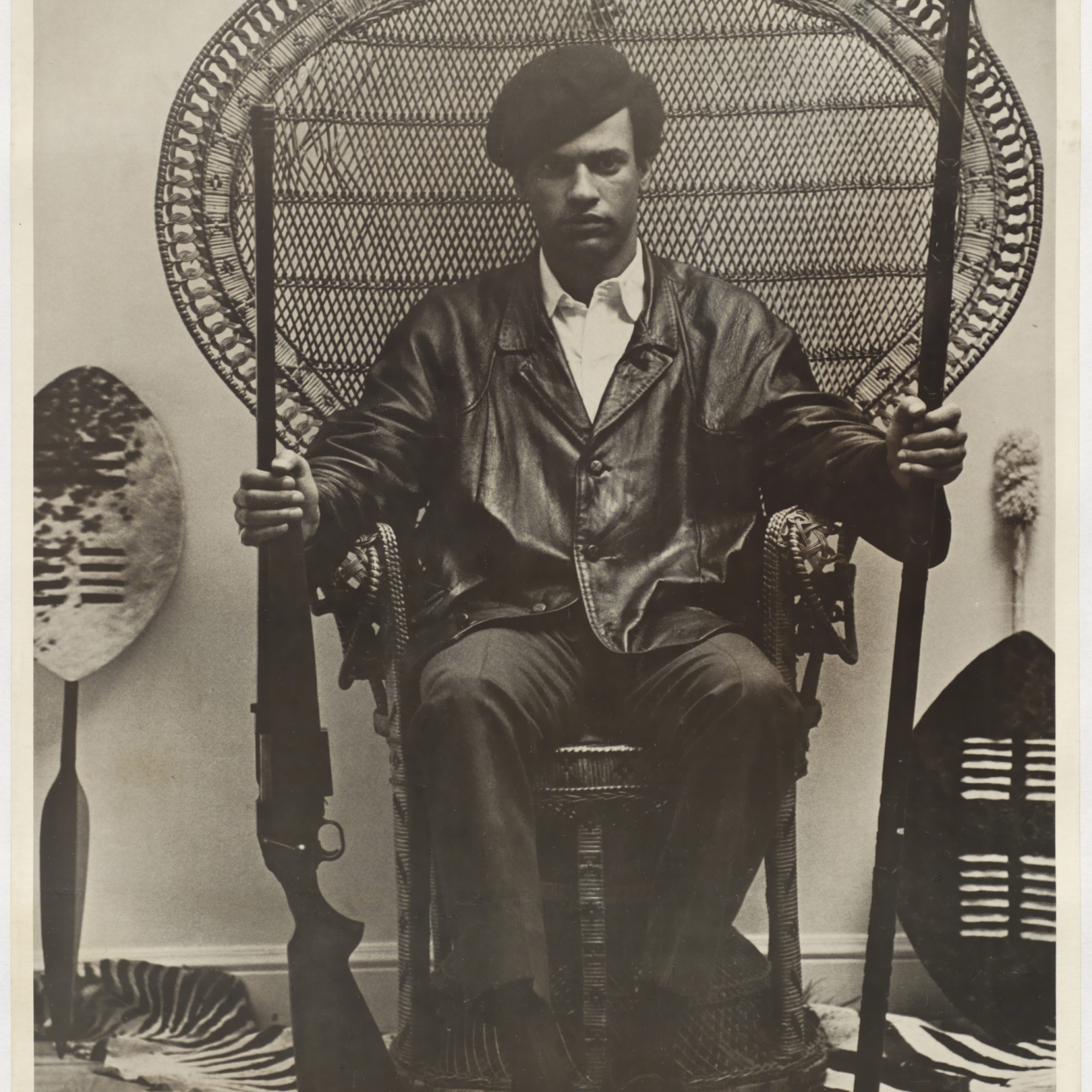

Octobre 1966. Dans un petit appartement d’Oakland, deux jeunes hommes griffonnent sur un carnet les premiers mots de ce qui deviendra le programme d’une organisation mythique. Huey P. Newton, étudiant en droit à la réputation bagarreuse, et Bobby Seale, technicien aéronautique, se connaissent de Merritt College, une pépinière d’étudiants noirs politisés. Ensemble, ils donnent naissance au Black Panther Party for Self-Defense.

Le nom n’est pas choisi au hasard : la panthère noire est un animal discret mais redoutable, qui n’attaque que lorsqu’il est acculé. Tout est dit : le BPP se veut une réponse à l’agression policière et sociale, non une provocation gratuite. Le manifeste initial est court, mais clair : la communauté noire doit pouvoir s’armer légalement pour se protéger, et s’organiser pour garantir ses droits.

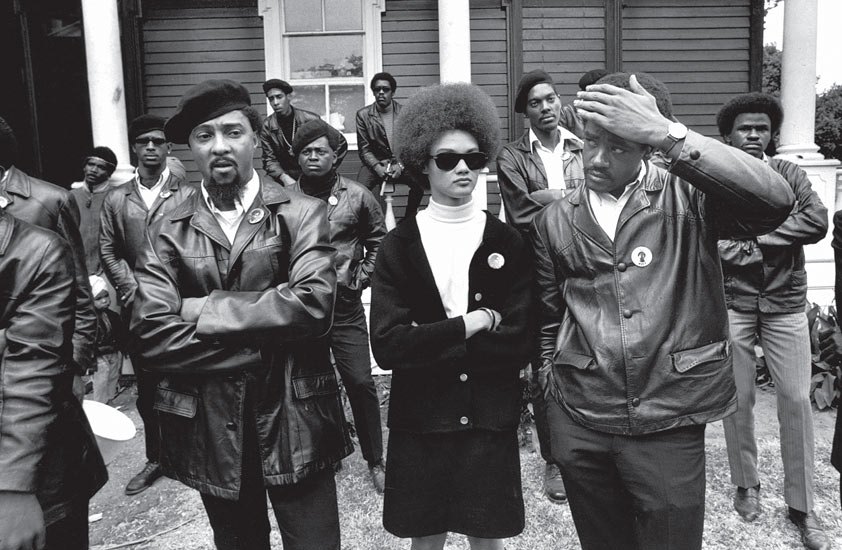

Rapidement, Newton et Seale comprennent que l’image compte autant que les idées. Ils adoptent un uniforme inspiré à la fois des guérilleros cubains et de l’esthétique militaire : béret noir, veste de cuir, chemise bleue, lunettes noires. Cette tenue devient une arme symbolique, un drapeau vivant qui impose respect et discipline. Chaque apparition publique est soigneusement orchestrée : les Panthères avancent en rang serré, visage fermé, fusil à la main.

Mais derrière cette théâtralité, la stratégie est précise. Les Panthers exploitent une faille du Code pénal californien, qui autorise alors le port d’armes chargées, à condition qu’elles soient visibles et non brandies de manière menaçante. Newton, juriste autodidacte, en connaît chaque ligne. Les patrouilles s’organisent : un groupe suit les voitures de police, note chaque contrôle, filme, interpelle les agents. Les habitants des ghettos découvrent avec stupeur qu’il est possible de retourner la loi contre ceux qui l’imposent.

L’écho médiatique est immédiat. Les journaux locaux décrivent ces jeunes « armés jusqu’aux dents » ; pour certains Blancs, ils incarnent une nouvelle menace. Mais pour les Afro-Américains marginalisés, ils deviennent des héros populaires. Dans les quartiers, on les appelle simplement « les frères qui surveillent la police ».

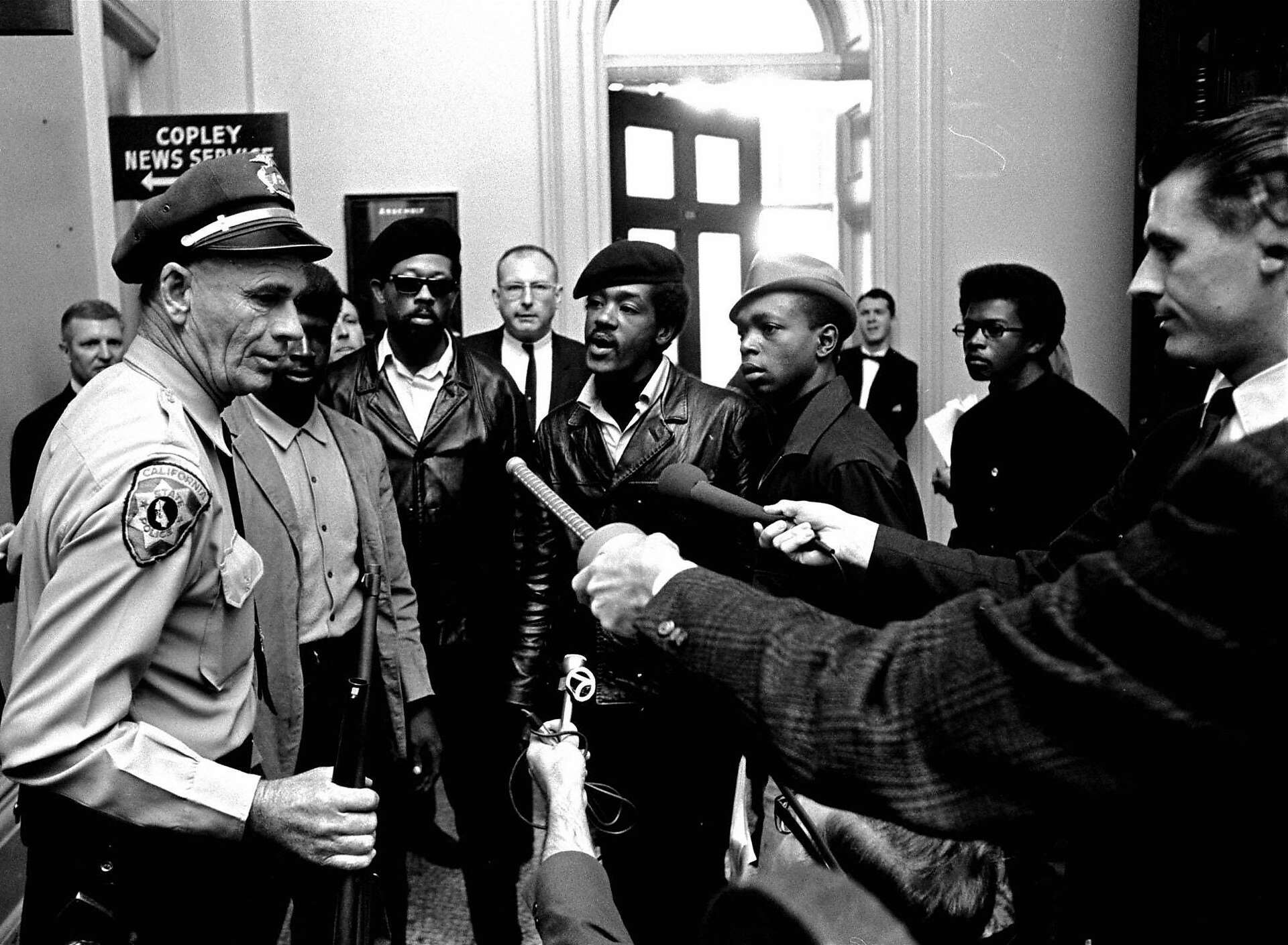

Le coup d’éclat arrive le 2 mai 1967. Une trentaine de Panthers, armés et en uniforme, pénètrent dans le Capitole de Sacramento pendant une session parlementaire. Ils ne tirent pas, ils lisent une déclaration solennelle contre une loi visant à restreindre le port d’armes (le Mulford Act). L’Amérique entière découvre les Panthères ce jour-là. Les caméras filment des jeunes Noirs défiant le cœur du pouvoir blanc, Constitution à la main et fusils à l’épaule.

En quelques mois, l’organisation est passée du statut de groupe local à celui de mythe national. La panthère a bondi. Mais derrière le spectacle médiatique, Newton et Seale savent que pour durer, il faut plus qu’une image : il faut un programme politique capable de rallier une base populaire. Ce sera le rôle du Ten-Point Program, publié en mai 1967, véritable charte révolutionnaire.

Le Ten-Point Program : une plate-forme de classe et de race

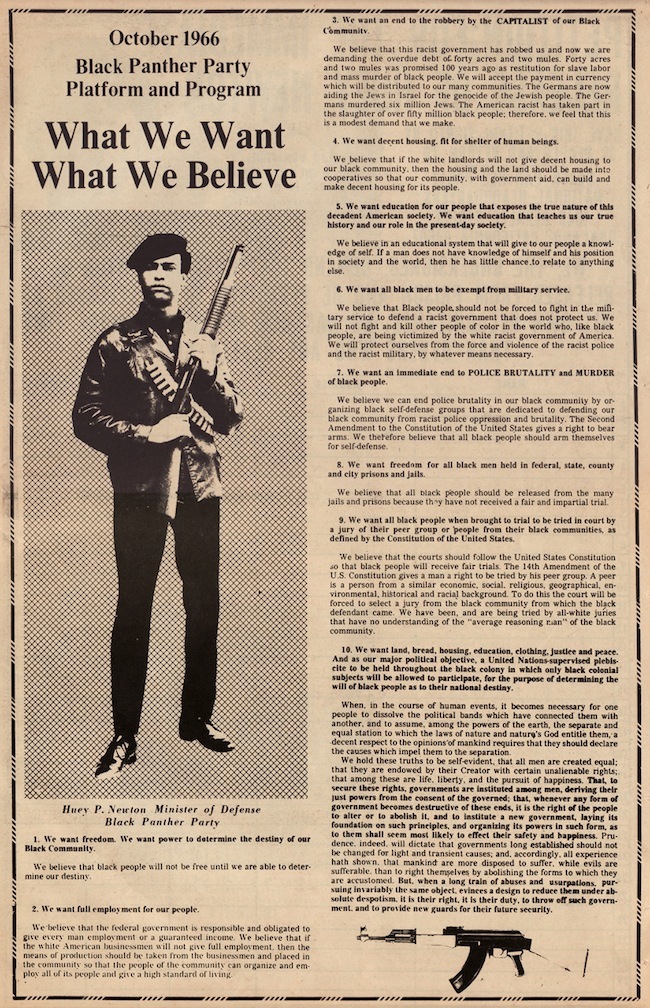

Mai 1967. Dans les colonnes encore artisanales du journal The Black Panther, les fondateurs publient un texte qui deviendra le socle idéologique du mouvement : le Ten-Point Program. Écrit en langage simple, presque biblique dans son rythme, il condense les rêves et colères de tout un peuple en dix revendications claires.

« What We Want. What We Believe. » Ainsi commence la déclaration. Pas de jargon académique, mais des phrases courtes qui frappent comme des slogans :

- Liberté et pouvoir de décider du destin des communautés noires.

- Emploi décent pour chaque homme noir.

- Fin du vol par les capitalistes blancs.

- Logement digne et décent.

- Éducation qui expose la vérité sur l’histoire des Noirs.

- Exemption du service militaire pour une population opprimée.

- Fin immédiate de la brutalité policière et des meurtres racistes.

- Libération des prisonniers noirs incarcérés selon des lois injustes.

- Procès équitables devant des jurys composés de pairs issus de la communauté.

- Enfin, l’utopie révolutionnaire : « land, bread, housing, education, clothing, justice and peace ».

Ce programme n’est pas seulement une liste de doléances : c’est une plate-forme de transition entre le nationalisme noir et le marxisme-léninisme.

- Les points 1 à 5 relèvent du panafricanisme et de l’auto-détermination : retrouver la dignité par l’histoire, l’éducation et la souveraineté communautaire.

- Les points 6 à 9 visent directement l’appareil d’État américain : armée, police, tribunaux, prisons. Ils révèlent la conviction que la justice américaine est structurellement raciste.

- Le point 10, enfin, universalise la lutte : ce que réclament les Noirs d’Oakland, c’est ce que devraient réclamer tous les opprimés de la planète.

On retrouve ici une articulation à la Fanon : la race comme vecteur d’une conscience politique qui mène à la classe. Pour Huey Newton, la communauté noire est le prolétariat intérieur d’une Amérique impériale.

Le Ten-Point Program a une force rare : il tient autant du manifeste révolutionnaire que du catéchisme populaire. Dans les quartiers, on l’affiche sur les murs, on le lit dans les réunions, on le récite presque comme une prière. Chaque point devient une clé d’interprétation de la vie quotidienne : le loyer trop cher ? C’est le point 4. La violence policière ? C’est le point 7. L’humiliation à l’école ? C’est le point 5.

Ce texte cristallise la dimension double du Black Panther Party :

- Un mouvement racial : il parle d’abord au peuple noir, en nommant ses blessures et en exigeant réparation.

- Un mouvement de classe : il situe ces blessures dans un système capitaliste global, reliant le ghetto d’Oakland au paysan vietnamien bombardé par les B-52.

En publiant ce programme, Newton et Seale offrent aux ghettos une boussole politique. Le fusil reste nécessaire, mais il s’inscrit désormais dans une vision plus large : celle d’un peuple qui ne demande pas la charité, mais un droit total à la dignité et à la justice.

« Survive until you can transform » : les programmes de survie

Au tournant de 1968, le Black Panther Party franchit une étape décisive. Après les fusils et les patrouilles, place aux casseroles, stéthoscopes et cahiers d’école. Newton l’explique dans une formule lapidaire : « Survive until you can transform ». Autrement dit, avant de rêver de révolution mondiale, il faut d’abord aider la communauté à tenir debout.

Chaque matin, dès l’aube, des femmes et des jeunes militants installent tables et chaises dans les sous-sols d’églises, des centres communautaires ou de simples garages. On y sert œufs, toasts, jus d’orange, lait. Dans certains quartiers, plus de 20 000 enfants reçoivent un repas quotidien. Pour les familles du ghetto, c’est un miracle. Pour les Panthers, c’est une stratégie : nourrir les enfants, c’est les préparer à apprendre, mais aussi à comprendre qu’une organisation noire peut offrir ce que l’État refuse.

L’impact est tel que J. Edgar Hoover lui-même s’inquiète : selon le patron du FBI, ces petits-déjeuners gratuits sont « la plus grande menace » posée par le BPP, car ils séduisent les masses et fabriquent une légitimité alternative.

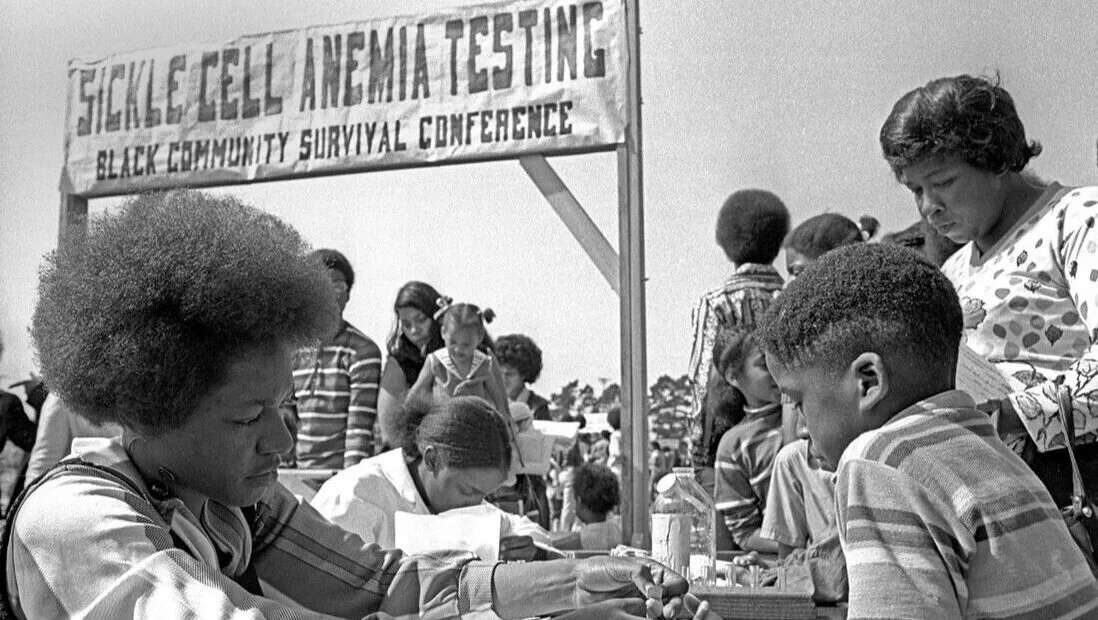

Autre terrain d’action : la médecine. Les Panthers créent des cliniques gratuites dans plusieurs villes, souvent installées dans des locaux de fortune. On y soigne les maladies ordinaires, mais surtout on dépiste systématiquement la drépanocytose, affection génétique touchant particulièrement les populations afro-américaines et largement ignorée par les hôpitaux publics. C’est un acte politique : prouver que la vie des Noirs compte, jusque dans les détails biologiques.

Dans les locaux des Panthers, entre les piles de journaux et les affiches de Che Guevara, on organise aussi des cours d’alphabétisation, des séances d’histoire afrocentrée, des lectures collectives de Fanon et de Du Bois. Chaque recrue doit se former théoriquement : le fusil seul ne suffit pas, il faut comprendre le système pour mieux le combattre.

Peu à peu, ces initiatives s’étendent : distribution de vêtements, transports gratuits pour visiter les prisonniers, centres de désintoxication, programmes d’aide juridique. À leur apogée, les Panthers gèrent plus de 60 programmes sociaux. Le BPP n’est plus seulement une organisation militante : il devient un État social miniature, enraciné dans les ghettos.

Mais cette réussite n’est pas sans ambiguïté. D’un côté, elle renforce la popularité des Panthers et leur ancrage communautaire. De l’autre, elle déplace l’organisation de la logique révolutionnaire vers la gestion sociale, exposant le BPP à des critiques internes : certains accusent Newton d’abandonner la confrontation directe pour devenir un « maire parallèle » d’Oakland.

Quoi qu’il en soit, ces programmes incarnent la face lumineuse du Black Panther Party : celle qui nourrit, soigne et éduque, et qui inspire jusqu’en Afrique, en Asie et en Europe. C’est ici que se joue l’avenir du mouvement : peut-il transformer la survie en révolution ?

COINTELPRO, criminalisation et guerre sale (1967–1970)

Le succès des Panthers attire très vite l’attention de Washington. Pour J. Edgar Hoover, patron du FBI, il ne s’agit pas d’un mouvement communautaire parmi d’autres : en 1969, il le qualifie de « plus grande menace pour la sécurité intérieure des États-Unis ». L’ennemi numéro un n’est plus Moscou ou Pékin, mais une poignée de jeunes Noirs armés, organisés et capables de nourrir leurs enfants mieux que l’État.

Depuis les années 1950, le FBI a développé un arsenal clandestin baptisé COINTELPRO (Counter Intelligence Program). Objectif : surveiller, infiltrer, discréditer et détruire tout mouvement jugé subversif. Avec les Panthers, ce programme atteint son apogée. Les tactiques sont multiples :

- Infiltration : agents doubles insérés dans les sections locales pour provoquer des querelles ou des dérapages violents.

- Désinformation : fausses lettres envoyées aux militants pour semer la méfiance, alimenter les rivalités internes.

- Criminalisation : campagnes médiatiques associant systématiquement les Panthers à des crimes, pour briser leur aura populaire.

- Neutralisation ciblée : arrestations massives, inculpations pour délits mineurs, surveillance permanente des leaders.

Le FBI va jusqu’à manipuler la presse. Des journaux reçoivent des « fuites » sur les liens supposés entre Panthers et mafias, ou sur des soi-disant scandales financiers. À Hollywood, des acteurs solidaires comme Jane Fonda sont surveillés. Même la chanteuse Jean Seberg, qui avait fait un don aux Panthers, est diffamée par une fausse rumeur lancée par le FBI sur sa grossesse.

Le 4 décembre 1969, la guerre sale franchit un cap. À Chicago, une unité spéciale de la police, guidée par un informateur du FBI, lance un raid nocturne contre l’appartement de Fred Hampton, jeune leader charismatique de 21 ans. Après avoir drogué Hampton à son insu, les forces de l’ordre tirent près de 80 balles dans l’appartement. Hampton est exécuté dans son lit, aux côtés de Mark Clark. Le message est clair : tout dirigeant capable d’unifier Noirs, Latinos et Blancs pauvres sera éliminé.

En quelques années, la répression porte ses fruits. Des centaines de militants sont arrêtés, certains condamnés à de longues peines sur la base de dossiers fragiles. Les divisions internes s’aggravent sous la pression. Chaque section locale se demande si son voisin est un frère ou un agent. La paranoïa s’installe, et avec elle la fragilisation du projet initial.

COINTELPRO n’a pas inventé la violence des Panthers, ni leurs erreurs stratégiques. Mais il a systématiquement exploité leurs failles, amplifié leurs querelles et frappé leurs leaders au moment où ils devenaient dangereux pour l’ordre établi. Le mouvement en sort affaibli, éclaté, mais aussi mythifié : aux yeux de nombreux jeunes, les Panthers deviennent l’ultime preuve que l’Amérique ne tolérera jamais une rébellion noire organisée.

Violence, scandales et fractures internes

La guerre contre les Panthers n’est pas seulement menée par le FBI : elle se joue aussi à l’intérieur même du mouvement. La répression exacerbe les rivalités idéologiques, attise les ambitions personnelles et pousse parfois à la dérive.

À Los Angeles, dès 1969, une rivalité s’installe entre le BPP et l’US Organization fondée par Ron Karenga, promoteur du nationalisme culturel et inventeur de la fête de Kwanzaa. La discorde (nourrie par les fausses lettres du FBI) dégénère à l’université UCLA : deux dirigeants Panthers, Bunchy Carter et John Huggins, sont assassinés dans une fusillade avec des membres d’US Organization. Ces morts cristallisent l’image d’un mouvement révolutionnaire déchiré par des querelles fratricides.

La spirale de violence s’accompagne de procès retentissants :

- À New York, le dossier des Panther 21 (1969) mobilise l’opinion : 21 militants accusés de préparer des attentats, finalement acquittés après un procès spectaculaire.

- Dans le Connecticut, l’« affaire Alex Rackley » (1969) choque l’opinion : un jeune militant soupçonné d’être informateur est torturé et exécuté par ses camarades. Exploitée par la presse et le FBI, l’affaire ternit durablement l’image des Panthers.

En 1971, les tensions atteignent un point de rupture. Huey Newton, libéré de prison, prône un recentrage sur les programmes sociaux et la politique municipale à Oakland. Eldridge Cleaver, en exil à Alger, appelle au contraire à intensifier la lutte armée et à internationaliser la révolution. Le conflit est violent, jusqu’aux menaces de mort. Les sections locales choisissent leur camp, beaucoup se désagrègent. Le BPP perd alors son unité et sa cohésion.

Dans plusieurs sections, la hiérarchie impose une discipline quasi militaire : punitions physiques, purges contre les « traîtres », expulsions brutales. Le climat de suspicion permanent (nourri par l’infiltration du FBI) érode la confiance militante. Là où, en 1967, régnaient l’enthousiasme et la solidarité, les années 1970 voient l’organisation sombrer dans la méfiance et parfois la brutalité interne.

Aux yeux du public, les Panthers apparaissent désormais à double visage : d’un côté les petits-déjeuners, les cliniques et les discours charismatiques ; de l’autre, les fusillades, les procès et les divisions intestines. Cette dualité nourrit la fascination, mais aussi la peur. L’« avant-garde » rêvée par Newton se transforme en un mouvement écartelé entre service social, rébellion armée et rivalités personnelles.

Femmes, pouvoir et contradictions de genre

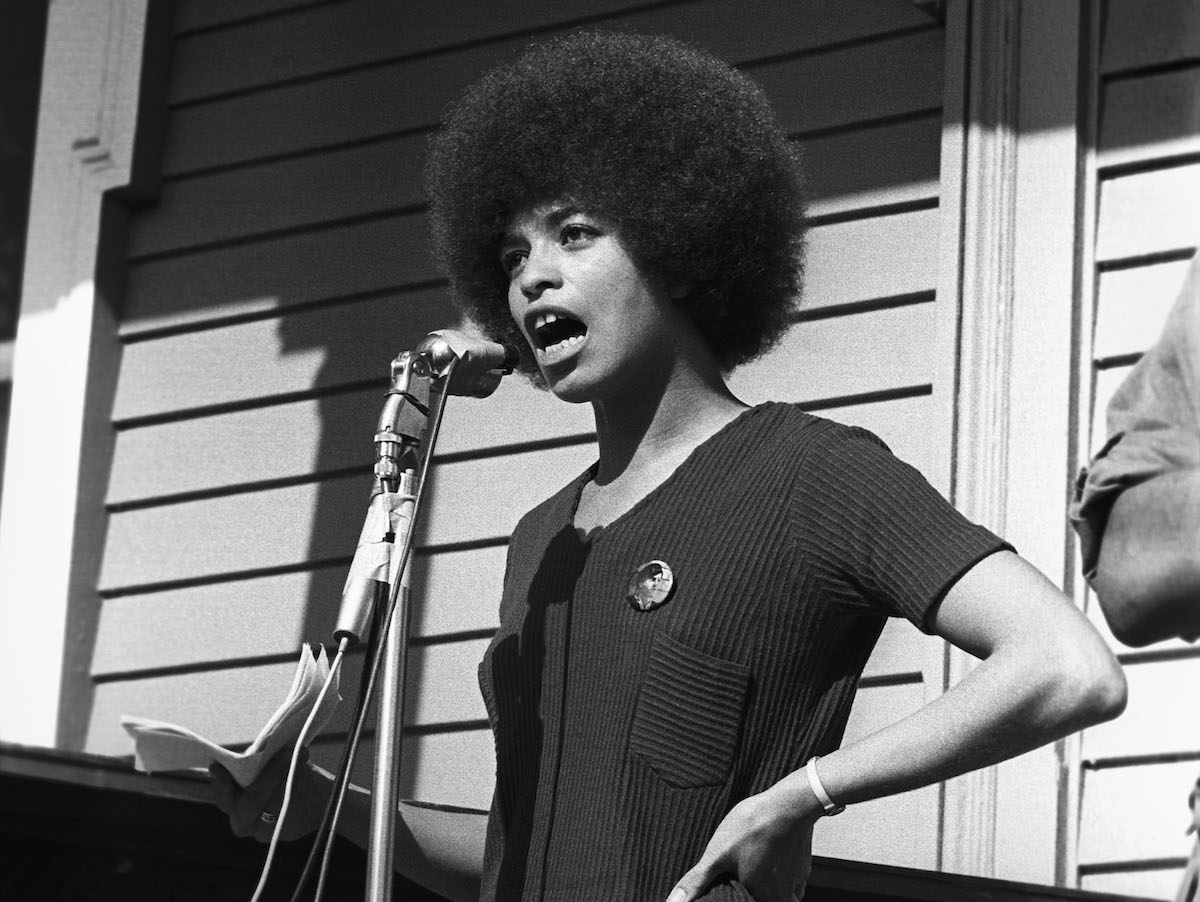

Quand on imagine les Black Panthers, on pense souvent à des silhouettes masculines en béret et en cuir, fusil à l’épaule. Pourtant, dès la fin des années 1960, ce sont les femmes qui composent la majorité du mouvement. Dans certaines sections, elles représentent jusqu’à 70 % des effectifs.

Dans les cuisines des Free Breakfast Programs, dans les dispensaires improvisés ou les écoles communautaires, ce sont surtout des femmes qui organisent, gèrent, enseignent. Elles incarnent la dimension sociale et constructive du Parti. Le journal The Black Panther publie régulièrement des portraits de ces militantes, présentées comme les héroïnes discrètes du quotidien révolutionnaire.

Certaines prennent une place centrale dans la direction :

- Kathleen Cleaver, avocate et responsable de la communication, incarne la diplomatie panthère et la projection internationale.

- Elaine Brown, devenue présidente du Parti en 1974, mène une stratégie de conquête municipale à Oakland et fonde l’Oakland Community School, vitrine d’une pédagogie anti-raciste novatrice.

- JoNina Abron, dernière rédactrice en chef du journal jusqu’en 1982, symbolise la continuité intellectuelle du mouvement.

Mais cette féminisation n’efface pas le machisme interne. De nombreux témoignages évoquent des attitudes sexistes dans les rangs, une hiérarchie militaire dominée par les hommes et des violences verbales ou physiques tolérées. Newton lui-même reconnaîtra, dans les années 1970, que le Parti doit réviser ses pratiques pour inclure la lutte féministe dans sa stratégie.

Cette contradiction est structurante : le BPP se voulait l’avant-garde de l’émancipation noire, mais il a parfois reproduit les hiérarchies de genre qu’il dénonçait chez ses adversaires. Pourtant, grâce aux militantes, les Panthers ont survécu plus longtemps que bien d’autres organisations. En tenant les écoles, les programmes sociaux et les réseaux de solidarité, elles ont fait de l’idéologie un quotidien tangible, là où les armes seules n’auraient rien bâti.

Dans la mémoire contemporaine, ces femmes apparaissent comme les véritables gardiennes de l’esprit Panther : leur rôle a inspiré les mouvements féministes noirs des années 1970 et demeure un modèle pour les activistes intersectionnels d’aujourd’hui.

Laboratoire social à Oakland (1971–1977)

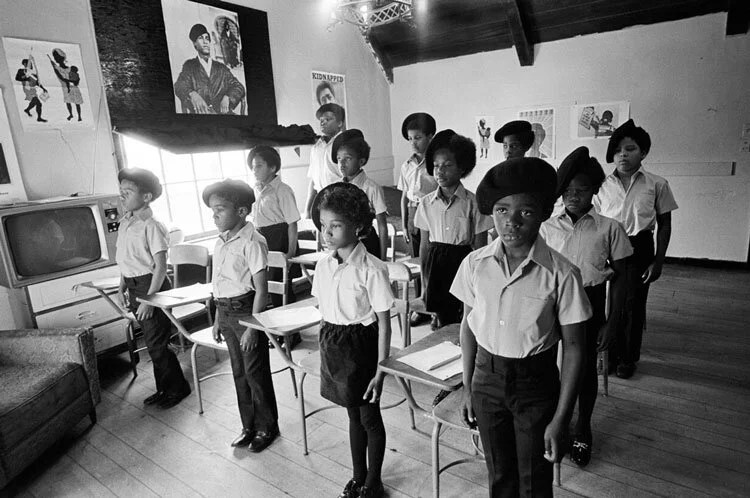

Au début des années 1970, alors que les fusillades et les procès ont affaibli le Parti, les Panthers déplacent leur centre de gravité. Désormais, le fusil cède le pas au tableau noir : l’école devient l’arme révolutionnaire.

En 1971, à Oakland, les Panthers inaugurent l’Intercommunal Youth Institute. Quelques salles modestes, un effectif réduit, mais une ambition immense : créer une éducation qui rompe avec le système public ségrégationniste. La pédagogie est radicale :

- classes réduites (un professeur pour dix élèves),

- contenus afrocentrés (histoire africaine, figures panafricanistes, analyse de l’impérialisme),

- discipline communautaire (apprentissage de la solidarité, partage des tâches domestiques).

L’objectif n’est pas seulement scolaire : il s’agit de former une génération de cadres noirs autonomes, capables de penser et diriger leur propre communauté.

En 1973, le projet prend de l’ampleur et devient l’Oakland Community School. Rapidement reconnue comme un modèle alternatif, elle reçoit même des prix municipaux pour la qualité de son enseignement. Des centaines d’élèves y passent, entourés d’enseignants militants et de bénévoles. Les programmes incluent les mathématiques et les sciences, mais aussi des cours de théâtre, de musique, de langues étrangères. L’école est gratuite, financée par les réseaux Panthers et la solidarité locale.

Dans le même temps, Huey Newton théorise le concept d’intercommunalisme. Contrairement au nationalisme noir classique, il ne s’agit plus de revendiquer un État noir séparé, mais de penser le monde comme un ensemble de communautés opprimées reliées par l’impérialisme mondial. Pour Newton, les ghettos afro-américains ne sont pas fondamentalement différents des villages vietnamiens bombardés ou des townships sud-africains : tous forment une même zone de domination, et donc une même avant-garde révolutionnaire.

Ainsi, l’école d’Oakland devient le laboratoire concret de cette théorie. À travers l’éducation, les Panthers cherchent à incarner l’intercommunalisme au quotidien : nourrir, instruire, protéger une communauté pour montrer qu’un autre ordre social est possible.

Mais cette orientation a un prix. Loin de la flamboyance des années 1967–1969, le Parti s’institutionnalise, devient plus local, parfois plus bureaucratique. Les effectifs militants chutent, mais l’expérience éducative laisse une empreinte durable. Des anciens élèves se souviendront d’avoir découvert, dans ces salles de classe, une dignité et une histoire qui leur étaient refusées ailleurs.

En misant sur l’école, les Panthers ont compris qu’une révolution ne se gagne pas seulement dans la rue, mais aussi dans la mémoire et l’imaginaire des enfants.

D’Alger à Pékin, alliances et images

Alors que les États-Unis les désignent comme ennemis intérieurs, les Panthers se projettent à l’extérieur comme ambassadeurs d’une révolution mondiale. Leur discours et leur esthétique franchissent l’Atlantique et le Pacifique, nourrissant un imaginaire transnational.

En 1970, Eldridge Cleaver, en exil après une fusillade à Oakland, installe le Bureau international du BPP à Alger. La ville est alors un carrefour du tiers-mondisme : y transitent des guérilleros palestiniens, des leaders africains, des émissaires vietnamiens. Dans ce décor, les Panthers tissent des alliances, organisent des conférences de presse, et présentent leur cause comme partie intégrante de la lutte anti-impérialiste globale. Alger devient la vitrine internationale du BPP.

En 1971, une délégation Panther est reçue en Chine populaire. Des photos circulent montrant des militants noirs brandissant le Petit Livre rouge de Mao. Le symbole est fort : les ghettos américains se pensent désormais comme une « colonie interne » reliée aux luttes du Vietnam, de la Chine, de l’Angola. Pour Newton et Seale, l’Amérique n’est pas seulement un pays raciste ; elle est l’épicentre de l’impérialisme mondial.

Les Panthers nouent aussi des contacts avec la Corée du Nord, Cuba, et jusqu’aux indépendantistes basques et irlandais. Dans leurs communiqués, ils citent Fanon, Nkrumah, mais aussi Hô Chi Minh. Leur cause se veut universelle : une alliance de toutes les communautés opprimées, quelles que soient leur couleur ou leur continent.

Au-delà des alliances diplomatiques, les Panthers comprennent la puissance des images. Les photographies de bérets noirs à Alger, de drapeaux panthères aux côtés de leaders vietnamiens ou cubains, circulent dans la presse internationale. Ces clichés forgent une légende : le BPP n’est plus une organisation locale d’Oakland, mais un symbole global de résistance.

Pourtant, ce rayonnement planétaire masque des fragilités. Le bureau d’Alger, coupé de la base américaine, dérive parfois vers un exil confortable. Les alliances avec Pékin ou Pyongyang sont plus symboliques que concrètes. Et la fracture Newton–Cleaver, entre stratégie locale et internationalisme armé, s’accentue.

Mais l’impact demeure : dans les années 1970, des groupes comme les British Black Panthers, les Polynesian Panthers en Nouvelle-Zélande ou les Dalit Panthers en Inde reprennent le nom, le style et une partie des idées. La panthère noire devient une icône mondiale, réinventée selon les contextes.

« Prendre la ville«

Au milieu des années 1970, le Black Panther Party, affaibli par la répression et les divisions, choisit de déplacer son champ de bataille. Les fusillades et les procès ont saigné l’organisation ; l’exil de Cleaver a fracturé la direction. Pour survivre, il faut investir un nouveau terrain : la politique municipale.

Oakland n’est pas seulement le berceau du Parti : c’est aussi une ville où la majorité noire s’affirme démographiquement, mais reste marginalisée dans les institutions. Les Panthers décident d’y jouer leur avenir. Le slogan est clair : si l’État fédéral est hors d’atteinte, alors il faut « prendre la ville ».

En 1973, Bobby Seale se présente à l’élection municipale d’Oakland. Sa campagne, spectaculaire, mobilise des milliers de bénévoles. Les meetings mêlent discours politiques et concerts, les affiches reprennent l’esthétique Panther, et les programmes sociaux servent de vitrine électorale. Résultat : Seale arrive second, forçant un second tour qu’il perd de peu. Cet échec relatif prouve pourtant qu’une percée électorale est possible.

Deux ans plus tard, Elaine Brown, devenue présidente du Parti après le départ de Newton, poursuit la stratégie institutionnelle. Elle tisse des alliances avec des syndicats, des associations, et obtient une certaine reconnaissance politique. Sous sa direction, l’Oakland Community School devient la vitrine d’un projet éducatif réussi, attirant même les félicitations de responsables locaux.

Mais cette orientation politique n’est pas sans ambiguïté. Pour certains militants, entrer dans les institutions revient à « se vendre » au système que l’on combattait. Pour d’autres, c’est la seule voie réaliste après l’échec de la confrontation armée. Newton lui-même, revenu sur le devant de la scène, oscille entre soutien et méfiance.

Les Panthers n’ont jamais remporté Oakland. Mais leur passage par la politique municipale révèle une évolution : d’un mouvement d’auto-défense armée, ils sont devenus une force électorale potentielle, capable de transformer la ville en laboratoire noir. Ce virage n’a pas suffi à sauver l’organisation, mais il a préparé le terrain pour les générations futures de maires afro-américains dans les grandes villes américaines.

Déclin, dissolutions, héritages (1977–1982)

À la fin des années 1970, l’étoile des Panthers pâlit. La répression policière et judiciaire, les rivalités idéologiques, la fatigue militante et les scandales internes ont vidé le Parti de sa vitalité. Ce qui reste est une organisation fragmentée, concentrée à Oakland, tentant de survivre par ses programmes sociaux et son implantation locale.

Les sections locales, jadis foisonnantes, ferment les unes après les autres. À New York, Chicago, Los Angeles, les bureaux désertés témoignent du reflux. À Oakland, la base militante s’effiloche : l’école communautaire continue de fonctionner, mais les effectifs chutent. La discipline militaire et la suspicion interne découragent les nouvelles recrues.

En 1982, Elaine Brown, dernière dirigeante effective, ferme le journal The Black Panther et annonce la fin de l’organisation. Après seize ans d’existence, le Parti qui avait marqué l’imaginaire mondial s’éteint, victime autant de la répression d’État que de ses contradictions internes.

Pourtant, la panthère noire ne disparaît pas. Son style, son iconographie, ses slogans se réincarnent ailleurs :

- En Grande-Bretagne, les British Black Panthers reprennent son esthétique et son discours contre le racisme institutionnel.

- En Nouvelle-Zélande, les Polynesian Panthers adaptent le modèle aux luttes des Maoris et des insulaires du Pacifique.

- En Inde, les Dalit Panthers s’inspirent de l’image Panther pour dénoncer l’oppression des castes inférieures.

Partout, le BPP devient un répertoire d’action exportable : l’idée que des communautés opprimées peuvent se structurer en force autonome, mêlant défense et services sociaux.

Dans les années 1990, un groupe nommé le New Black Panther Party tente de se réclamer de cet héritage. Mais les vétérans historiques dénoncent une usurpation : ce nouveau mouvement, plus identitaire et islamisé, trahit selon eux l’esprit originel du BPP, enraciné dans le marxisme-léninisme et l’intercommunalisme.

Le BPP laisse un héritage paradoxal :

- Un mythe : celui d’une jeunesse noire fière, disciplinée, prête à défier l’État américain.

- Un modèle social : programmes gratuits, écoles et cliniques, qui inspirent encore les associations communautaires.

- Une blessure : divisions internes, violence fratricide, infiltration, qui rappellent combien l’avant-garde peut s’autodétruire.

À l’heure où de nouveaux mouvements comme Black Lives Matter s’imposent, l’ombre des Panthers plane toujours. Dans chaque slogan contre la brutalité policière, dans chaque initiative d’aide communautaire, on retrouve l’écho de ce parti qui voulut, l’espace d’une décennie, transformer l’Amérique noire en force révolutionnaire mondiale.

Mythes & réalités

Le Black Panther Party a laissé une empreinte unique : rarement une organisation politique aura suscité autant de fascination, de peur et de malentendus. Pour comprendre son héritage, il faut démêler les mythes des réalités.

Mythe 1 : « Une armée criminelle »

Dans l’imaginaire médiatique des années 1960–70, les Panthers sont souvent réduits à des gangs armés, menant fusillades et pillages. Cette vision a été alimentée par le FBI et la presse dominante.

Réalité : le Parti a certes connu des épisodes de violence interne et de confrontations meurtrières, mais il fut surtout un mouvement social massif, organisant plus de soixante programmes communautaires (petits-déjeuners, cliniques, écoles). Les armes étaient d’abord un outil de dissuasion et de symbolique politique, plus qu’une stratégie militaire durable.

Mythe 2 : « La répression n’a fait que révéler la nature violente des Panthers »

Pour les autorités, si le BPP a implosé, c’est parce que son idéologie était vouée à la violence.

Réalité : la répression par COINTELPRO fut déterminante. Infiltration, assassinats ciblés (Fred Hampton), campagnes de désinformation : tout fut mis en œuvre pour détruire le Parti. Mais il est vrai que les Panthers ont aussi payé leurs propres contradictions : autoritarisme, machisme, purges internes et divergences idéologiques.

Mythe 3 : « Un mouvement purement racial »

Certains observateurs ont réduit les Panthers à un nationalisme noir exclusif.

Réalité : très tôt, le BPP a développé une dimension internationaliste et intercommunale. Alliances avec des organisations blanches radicales (Students for a Democratic Society, Peace and Freedom Party), dialogues avec les Latinos des Young Lords, et réseaux mondiaux à Alger ou Pékin montrent que les Panthers voyaient la race à travers le prisme plus large de la lutte de classe et de l’anti-impérialisme.

Mythe 4 : « Une parenthèse sans lendemain »

Certains considèrent que le BPP s’est dissous sans trace durable, simple produit d’une époque de fièvre révolutionnaire.

Réalité : les Panthers ont influencé durablement les mouvements sociaux. Leurs programmes sociaux préfigurent certaines politiques publiques (petits-déjeuners scolaires, cliniques communautaires). Leur iconographie (béret, poing levé, panthère) continue d’inspirer artistes, rappeurs, et mouvements comme Black Lives Matter, qui reprend leur dénonciation de la brutalité policière.

Au final, le Black Panther Party fut à la fois :

- une utopie sociale, qui nourrissait et instruisait les ghettos oubliés ;

- une organisation armée, qui croyait pouvoir dissuader l’État par le fusil ;

- une tragédie politique, détruite par la répression mais aussi par ses propres failles.

Les Panthers ne furent ni les anges révolutionnaires que certains admirent, ni les démons violents décrits par leurs adversaires. Ils furent une tentative historique, née d’un contexte précis (celui des ghettos noirs de l’Amérique urbaine des années 1960) pour inventer un autre horizon. Et c’est cette tentative, mêlant grandeur et déchirures, qui continue de fasciner un demi-siècle plus tard.

Que reste-t-il des Panthers ?

Un demi-siècle après leur apogée, les Black Panthers ne sont plus une organisation vivante, mais une ombre portée qui continue de traverser l’histoire noire et la mémoire américaine.

Leur bilan est ambivalent. Sur le terrain, ils ont prouvé qu’un groupe issu du ghetto pouvait construire un État social parallèle : nourrir des enfants, soigner des malades, instruire une génération. Leur imagination politique a inventé l’intercommunalisme, une vision planétaire des luttes qui dépasse la race et l’État-nation. Et leur esthétique (bérets, cuir, poings levés) est devenue un langage visuel mondial de la rébellion.

Mais leur trajectoire est aussi une leçon d’échec. La fascination pour la confrontation armée a ouvert la porte à la répression la plus brutale, tandis que les divisions internes, les purges et le machisme ont miné leur cohésion. La panthère noire s’est révélée autant vulnérable à ses ennemis qu’à ses propres griffes.

Aujourd’hui, les slogans des Panthers trouvent un écho dans les cortèges de Black Lives Matter : « Stop Police Brutality » pourrait figurer tel quel dans le Ten-Point Program de 1967. Mais la stratégie a changé : là où Newton brandissait un fusil, les militants actuels brandissent un smartphone et un hashtag. Le terrain de la lutte s’est déplacé, mais l’héritage demeure.

En définitive, les Black Panthers furent une utopie inachevée, une tentative de transformer la colère en pouvoir et la marginalité en dignité. Leur histoire rappelle une vérité simple et universelle : chaque communauté opprimée, quand elle s’organise et se pense comme sujet politique, peut devenir un laboratoire d’avenir.

La panthère, même vaincue, continue de rôder dans l’imaginaire des révoltes contemporaines. Et c’est peut-être là sa victoire ultime : avoir inscrit la dignité noire dans la conscience du monde.

Notes et références

- Black Panther Party. The Black Panther (Newspaper), 1967–1980.

- Newton, Huey P. Revolutionary Suicide. New York: Writers and Readers, 1973.

- Seale, Bobby. Seize the Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton. New York: Random House, 1970.

- Ten-Point Program. « What We Want, What We Believe », Oakland, 15 mai 1967.

- FBI Files on the Black Panther Party (COINTELPRO). National Archives, déclassifiés années 1970–1990.

- Brown, Elaine. A Taste of Power: A Black Woman’s Story. New York: Pantheon, 1992.

- Cleaver, Eldridge. Soul on Ice. New York: McGraw-Hill, 1968.

- Cleaver, Kathleen. Articles et interviews dans The Black Panther, 1969–1975.

- Bloom, Joshua & Waldo E. Martin Jr. Black Against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party. University of California Press, 2013.

- Rhodes, Jane. Framing the Black Panthers: The Spectacular Rise of a Black Power Icon. University of Illinois Press, 2007.

- Hilliard, David, & Donald Weise (eds.). The Huey P. Newton Reader. New York: Seven Stories Press, 2002.

- Austin, Curtis J. Up Against the Wall: Violence in the Making and Unmaking of the Black Panther Party. University of Arkansas Press, 2006.

- Ogbar, Jeffrey O.G. Black Power: Radical Politics and African American Identity. Johns Hopkins University Press, 2004.

- Churchill, Ward & Vander Wall, Jim. Agents of Repression: The FBI’s Secret Wars Against the Black Panther Party and the American Indian Movement. South End Press, 1988.

- Foner, Philip S. (ed.). The Black Panthers Speak. New York: Da Capo Press, 1995.

- Pearson, Hugh. The Shadow of the Panther: Huey Newton and the Price of Black Power in America. Addison-Wesley, 1994.

- Katsiaficas, George. The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life. Humanities Press, 1997. (Héritage transnational).

- Johnson, Jakobi Williams. From the Bullet to the Ballot: The Illinois Chapter of the Black Panther Party and Racial Coalition Politics in Chicago. University of North Carolina Press, 2013.

- Seale, Bobby. Interviews dans Eyes on the Prize II (PBS Documentary, 1987).