Dans le Harlem bouillonnant des années 1920, deux figures s’affrontent : Marcus Garvey, prophète d’un nationalisme noir radical, et W.E.B. Du Bois, intellectuel partisan de l’intégration. Leurs visions opposées (séparatisme panafricain ou intégration institutionnelle) ont façonné tout le XXᵉ siècle noir et continuent d’inspirer les luttes d’aujourd’hui.

Harlem, années 1920

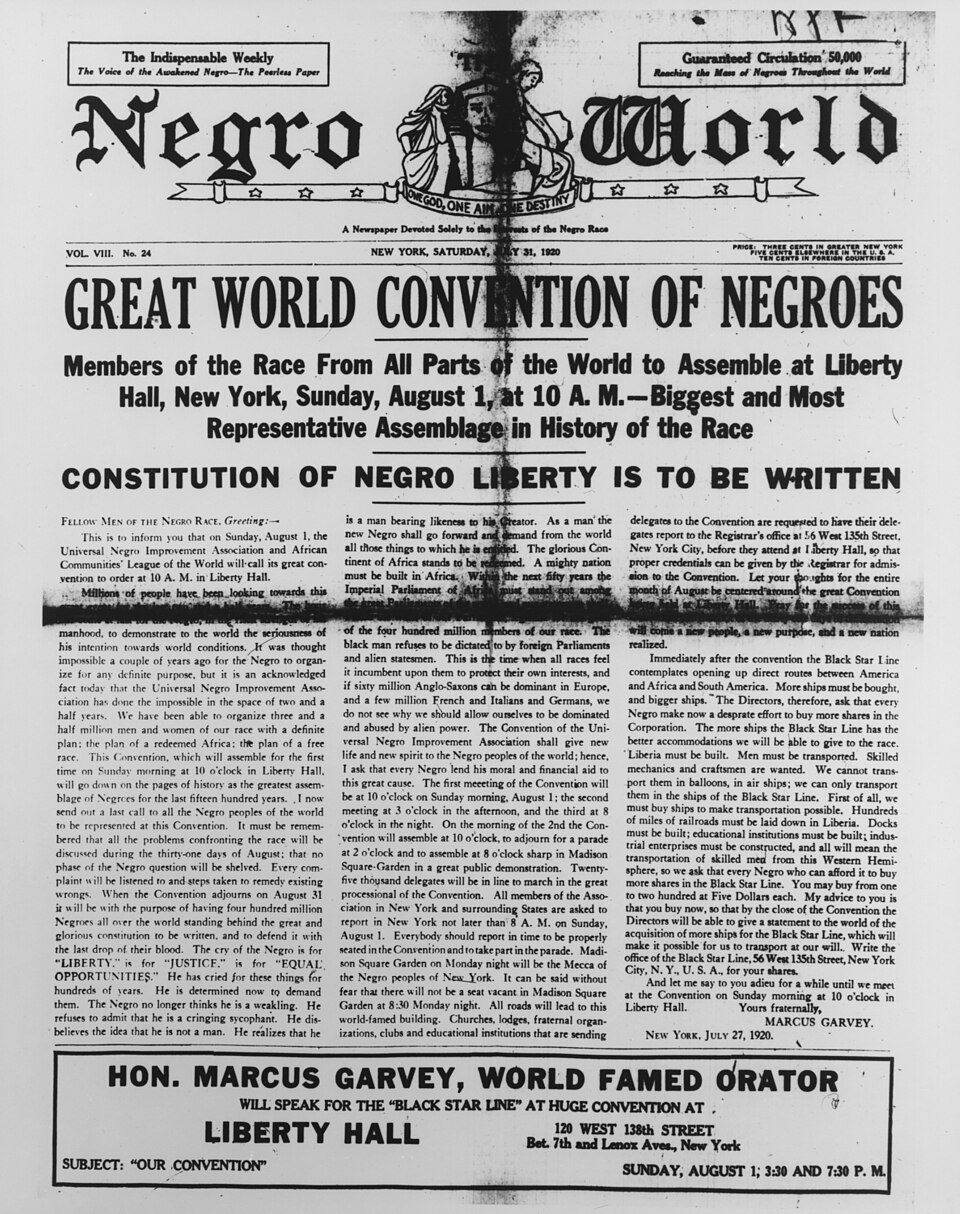

Harlem, été 1920. Les rues débordent de bruit, de couleur et d’énergie. Sur Lenox Avenue, les tambours résonnent, les fanfares éclatent, les uniformes défilent. Des milliers d’hommes et de femmes avancent en rangs serrés, brandissant fièrement un drapeau rouge, noir et vert. C’est le cortège de l’Universal Negro Improvement Association (UNIA), mené par un Jamaïcain charismatique : Marcus Garvey. Costume trois-pièces, panache de plumes, il salue la foule comme un chef d’État en exil, promettant une Afrique libérée et une nation noire mondiale.

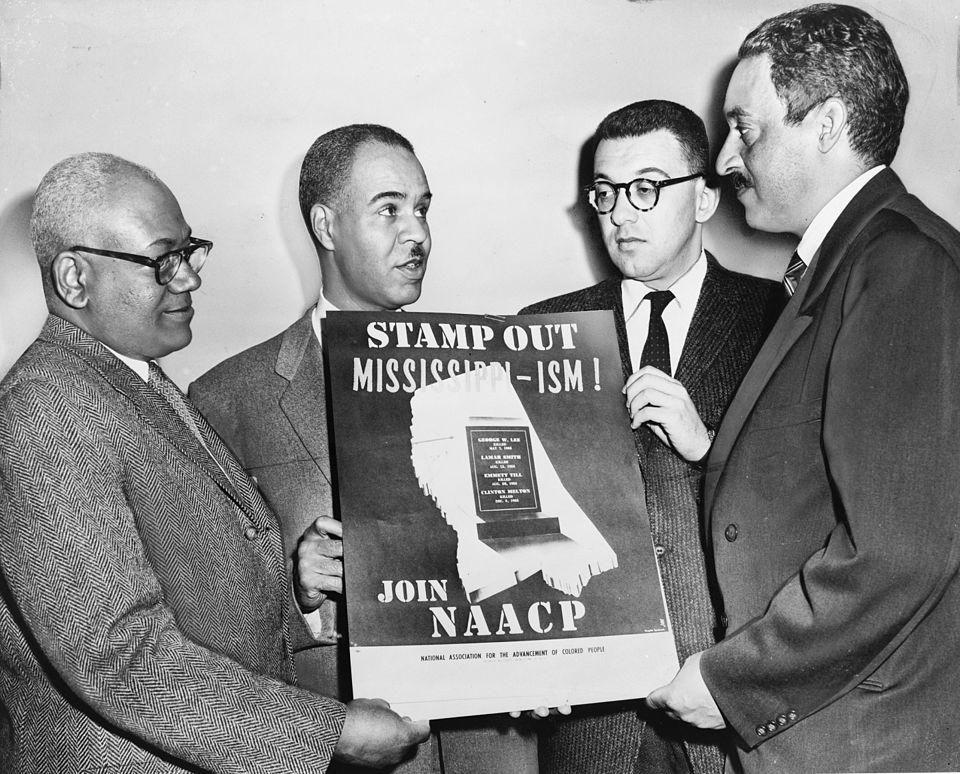

À quelques rues de là, dans les locaux feutrés de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), l’atmosphère est toute autre. Pas de défilés, mais des plumes qui grattent le papier, des juristes qui rédigent des mémoires, des intellectuels qui corrigent des articles destinés à The Crisis. Au centre de cette ruche studieuse : W.E.B. Du Bois, lunettes rondes, diction parfaite, figure respectée du monde universitaire. Pour lui, la lutte se joue dans les tribunaux, les écoles, les journaux, non dans la rue.

Deux mondes, deux stratégies, une même quête : la dignité et l’émancipation des Noirs. Mais ces routes ne s’ignoraient pas, elles se croisaient, se heurtaient, se combattaient. Garvey et Du Bois se détestaient au point de se traiter de “fou” et de “traître” (The Crisis, mai 1924) ou d’“homme sous la paie des Blancs” (Negro World). Leur opposition n’était pas une simple querelle d’ego, mais l’incarnation d’un clivage idéologique majeur qui allait traverser tout le XXᵉ siècle noir : séparatisme panafricain contre intégrationnisme élitiste.

Problématique : pourquoi l’histoire noire moderne fut-elle marquée par cette fracture ? Et qu’a-t-elle révélé des tensions sociales, raciales et politiques au sein de la diaspora ?

Deux racines sociales, deux visions du monde

Pour comprendre ce duel, il faut revenir à leurs origines.

Marcus Garvey naît le 17 août 1887 à Saint Ann’s Bay, petite ville portuaire de Jamaïque. L’île est alors une colonie britannique, structurée par une hiérarchie raciale implacable : au sommet, les planteurs blancs et une élite mulâtre anglicisée, éduquée dans les institutions coloniales et imprégnée des valeurs victoriennes ; à la base, la masse noire, issue de l’esclavage aboli seulement cinquante ans plus tôt, cantonnée aux plantations de canne, aux petits métiers et aux bidonvilles urbains.

Fils d’une famille modeste (son père, maçon autodidacte mais instable, et sa mère, domestique) il connaît la pauvreté et l’exclusion. L’école, qu’il fréquente jusqu’à ses 14 ans, n’est qu’une parenthèse dans une vie marquée par le labeur. À l’adolescence, il devient apprenti typographe, un métier qui l’expose aux journaux, aux tracts, aux débats politiques et aux idées circulant dans l’Atlantique noir. Chaque feuillet composé à l’imprimerie devient pour lui une leçon ; chaque article une fenêtre sur un monde plus vaste.

Garvey s’instruit seul, développe un appétit vorace pour la lecture, et découvre les écrits de Booker T. Washington, le penseur afro-américain qui prônait l’élévation des Noirs par l’éducation technique, la discipline, et surtout l’économie autonome. Washington devient son modèle à distance, son “maître invisible”.

En 1914, mû par cette inspiration, Garvey fonde l’Universal Negro Improvement Association (UNIA) à Kingston. L’objectif est clair : unir les Noirs du monde entier, renforcer leur fierté, bâtir une économie indépendante. Mais l’échelle jamaïcaine est trop étroite pour son ambition. En 1916, il embarque pour les États-Unis, attiré par Harlem, capitale culturelle et politique de la diaspora noire. Là, il veut transformer une communauté dispersée en force mondiale.

Harlem devient son théâtre. Dans les rues, il retrouve les dockers antillais, les migrants du Sud ségrégué, les ouvriers des usines. Ses discours enflammés, portés par son accent jamaïcain et son verbe charismatique, rencontrent un écho immédiat. En quelques années, il passe du statut d’ouvrier autodidacte à celui de prophète d’une renaissance noire, capable de mobiliser des millions de sympathisants de New York à Lagos, de Kingston à Londres.

W.E.B. Du Bois voit le jour en 1868 à Great Barrington, petite ville du Massachusetts. L’environnement dans lequel il grandit est très différent de celui de Garvey : pas de colonie britannique ni de hiérarchie raciale codifiée par la loi, mais une Nouvelle-Angleterre puritaine où le racisme se fait plus subtil, niché dans les regards, les barrières sociales, les exclusions implicites. Issu d’une famille métisse relativement intégrée, Du Bois bénéficie d’une enfance sans pauvreté extrême, mais marquée par la conscience aiguë d’être “l’autre” dans une communauté blanche.

Élève surdoué, il gravit les échelons académiques avec une précocité qui force l’admiration. En 1890, il devient le premier Afro-Américain diplômé de Harvard. Mais il ne s’arrête pas là : il part à Paris, étudie à la Sorbonne, puis traverse l’Atlantique pour se former à Berlin, où il découvre la rigueur universitaire allemande et les théories sociales émergentes. Enfin, il revient à Harvard pour décrocher en 1895 un doctorat en histoire, le premier attribué à un Noir américain.

Ce parcours exceptionnel le transforme en symbole vivant : un Noir capable de rivaliser avec les plus brillants esprits blancs du monde. Polyglotte, érudit, sociologue, Du Bois s’impose comme un intellectuel transatlantique, maniant aussi bien les concepts que la plume journalistique.

En 1909, il participe à la fondation de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), organisation qui se veut le fer de lance de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Un an plus tard, il lance le journal The Crisis, qui devient rapidement la principale tribune intellectuelle et politique de la cause noire. Entre articles de fond, portraits culturels et plaidoyers politiques, Du Bois façonne l’opinion, forme les cadres militants, et impose sa vision : celle d’un peuple noir qui, grâce à son élite cultivée, finira par se faire reconnaître au sein de la société américaine.

Du Bois ne parlait pas la langue des foules comme Garvey, mais il maîtrisait celle des tribunaux, des universités et des salons internationaux. Là où Garvey enflammait les masses par ses parades, Du Bois construisait des dossiers, plaidait, écrivait, persuadé que l’émancipation viendrait par la respectabilité et l’intelligence collective.

Deux parcours, deux mondes : Garvey, le tribun autodidacte des foules ; Du Bois, l’intellectuel formé par les meilleures universités blanches. Deux visions de l’émancipation : par la masse ou par l’élite.

Nation, race et intégration

Derrière leurs parcours, un clivage idéologique fondamental : quelle place pour les Noirs dans le monde moderne ?

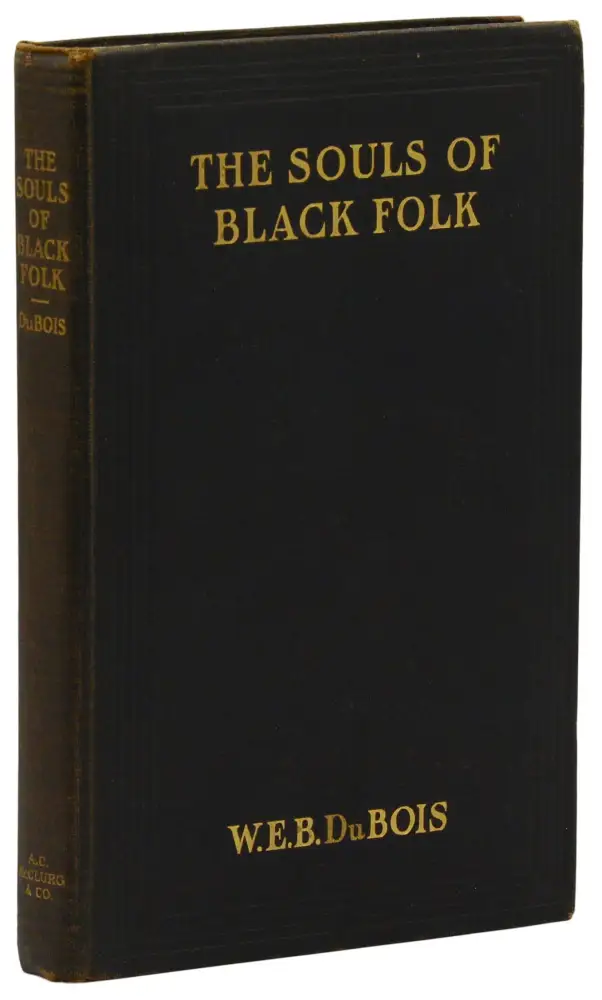

Pour Du Bois, la clé de l’émancipation se trouve dans l’intégration progressive au sein de la société américaine. Mais cette intégration ne doit pas reposer sur des illusions ou des promesses vides : elle doit s’appuyer sur une stratégie réfléchie. En 1903, dans son ouvrage majeur, The Souls of Black Folk, il développe une idée appelée à devenir célèbre : la théorie du Talented Tenth.

Selon lui, environ 10 % des Afro-Américains, les plus instruits, les plus disciplinés et les plus talentueux, formeront une élite capable de guider la masse vers l’égalité. Ces leaders éclairés, grâce à l’éducation supérieure et aux valeurs de respectabilité, seraient les médiateurs entre la communauté noire et la société blanche. Leur mission n’était pas seulement de réussir individuellement, mais de tirer tout un peuple vers le haut, en prouvant par l’exemple que les Noirs méritaient la pleine citoyenneté.

Ce projet s’inscrit dans une logique d’ascension par le mérite : fréquenter les universités, publier dans la presse, exceller dans les arts et les sciences, occuper des postes de responsabilité. Du Bois croyait au pouvoir des institutions américaines (tribunaux, écoles, médias) pour briser progressivement la ségrégation. L’éducation, selon lui, n’était pas un simple privilège, mais un instrument politique.

Le Talented Tenth reflète aussi son expérience personnelle : élevé dans un environnement relativement protégé du Sud profond, formé par les universités les plus prestigieuses, Du Bois projetait son propre parcours comme modèle collectif. Mais cette vision, ambitieuse et structurée, n’était pas sans critiques. Pour beaucoup, elle semblait mépriser la majorité pauvre et non instruite, comme si seule une minorité “élue” avait droit de cité. Garvey, notamment, s’en servit pour dénoncer un projet élitiste, déconnecté des réalités des masses.

Malgré ces débats, l’idée du Talented Tenth a marqué durablement la stratégie afro-américaine du XXᵉ siècle : former des cadres, investir l’éducation, croire en la puissance des élites comme locomotives du changement social.

Marcus Garvey rejette sans appel l’idée d’une intégration dans la société blanche américaine. Pour lui, croire que l’Amérique reconnaîtrait un jour les Noirs comme citoyens à part entière relève de l’illusion. La ségrégation, les lynchages, l’exclusion économique en sont les preuves vivantes. Sa devise (“Africa for the Africans, at home and abroad”) condense une vision radicale : l’avenir du peuple noir ne peut se construire qu’en dehors du système dominant.

Dans ses discours, Garvey mobilise des images puissantes : l’Afrique comme Terre promise, Harlem comme capitale provisoire d’une nation en exil, les Noirs dispersés comme une armée prête à rentrer au pays. L’Universal Negro Improvement Association (UNIA) devient ainsi une sorte de gouvernement parallèle, avec ses drapeaux, ses hymnes, ses uniformes, ses conventions. À Harlem, les défilés de l’UNIA rassemblent des dizaines de milliers de personnes, donnant à voir une proto-nation noire en marche.

Loin de l’élitisme académique de Du Bois, Garvey s’adresse aux masses. Il parle dans la langue des ouvriers, des domestiques, des migrants caribéens, des paysans antillais : une rhétorique directe, biblique, messianique. Pour lui, la dignité ne viendra pas d’une reconnaissance concédée par l’oppresseur, mais d’une souveraineté totale ; économique, politique, culturelle.

Cette rupture est aussi géopolitique. Garvey envisage l’Afrique comme le socle d’un futur État noir mondial. Dans ses conventions, il se proclame même “Président provisoire de l’Afrique”, signe que son projet dépasse les frontières américaines. Son ambition : transformer la diaspora dispersée en une force planétaire capable de rivaliser avec les empires européens.

Ce séparatisme, souvent caricaturé comme irréaliste, répond pourtant à une logique : si l’Amérique blanche refuse l’égalité, il faut créer un ailleurs. Ce rêve d’un retour à l’Afrique, même symbolique, irrigue toute l’imaginaire garvéiste et nourrit des générations entières, du rastafarisme à Malcolm X.

Le contraste est saisissant : Du Bois veut ouvrir les portes de l’Amérique aux Noirs ; Garvey veut les refermer pour bâtir un ailleurs. Du Bois prône la double conscience ; être Noir et Américain à la fois. Garvey refuse cette contradiction : être Noir doit suffire, pleinement.

Ce débat (intégration vs séparatisme) traversera tout le XXᵉ siècle.

Classe, couleur et hiérarchies internes

Leur opposition s’explique aussi par des fractures sociales et raciales internes au monde noir.

Du Bois, clair de peau, représente une élite métisse américaine bénéficiant d’un certain capital symbolique. Ses écrits dénoncent le racisme, mais son entourage est composé d’universitaires, d’artistes, de juristes. Aux yeux des masses, il apparaît parfois distant, aristocratique, méprisant.

Garvey, plus foncé, incarne l’inverse : il parle aux dockers, aux vendeuses de marché, aux ouvriers. Ses discours exaltés, son accent jamaïcain, son style flamboyant séduisent les masses populaires. Il méprise ouvertement l’élitisme de Du Bois, qu’il traite de “mulatto aristocrat”.

En 1924, Du Bois frappe fort dans The Crisis :

« Garvey is, without doubt, the most dangerous enemy of the Negro race… He is either a lunatic or a traitor. »

Garvey réplique dans Negro World, qualifiant Du Bois d’“homme sous la paie des Blancs”. Les attaques deviennent personnelles, révélant une tension profonde : élites métisses vs masses noires, respectabilité vs authenticité populaire.

Économie et institutions

Pour Garvey, l’émancipation passe par l’économie. En 1919, il fonde la Black Star Line, compagnie maritime financée par des milliers d’actionnaires noirs. Elle devait relier Amériques et Afrique, transporter hommes et marchandises, symboliser une nation en marche. Autour gravitent des entreprises comme la Negro Factories Corporation, visant à créer une économie noire autonome.

Mais la Black Star Line échoue : mauvaise gestion, sabotage, campagnes hostiles, procès. Garvey est condamné en 1925 pour fraude postale. Pourtant, son projet reste une utopie fondatrice : la preuve qu’un peuple noir pouvait rêver de souveraineté économique.

Du Bois, lui, mise sur les institutions américaines. Avec la NAACP, il multiplie les actions judiciaires contre la ségrégation, utilise The Crisis comme arme de mobilisation, et croit à l’éducation comme levier central. Pour lui, la prospérité économique ne peut exister sans reconnaissance légale et politique.

Deux voies irréconciliables :

- Garvey : l’indépendance se construit par la possession d’usines et de navires.

- Du Bois : l’émancipation se conquiert par la loi et les diplômes.

Internationalisme et Afrique

Harlem n’était pas seulement un champ de bataille américain. Les deux hommes pensaient en termes mondiaux.

Garvey plaide pour un panafricanisme populaire. Ses conventions de l’UNIA à Harlem rassemblent des milliers de personnes. En 1920, la Déclaration des droits des peuples noirs du monde affirme une souveraineté globale. Il se proclame “Président provisoire de l’Afrique” et rêve de rapatrier des milliers de descendants d’esclaves.

Du Bois, au contraire, incarne un panafricanisme diplomatique. Il organise en 1900 le premier Congrès panafricain à Londres, puis celui de 1919 à Paris, pour interpeller les puissances coloniales. Il dialogue avec juristes et diplomates, misant sur des réformes progressives et la pression morale des élites.

Deux visions complémentaires mais incompatibles : le messianisme des foules (Garvey) et la diplomatie d’élite (Du Bois).

Méthodes et alliances

Leurs méthodes reflétaient leurs idéologies.

Garvey choisit la mise en scène : défilés militaires, rhétorique biblique, promesses de grandeur. Mais il choque en rencontrant en 1922 des représentants du Ku Klux Klan à Atlanta. Pour lui, il s’agit de tactique : puisque les Blancs veulent la ségrégation, et lui aussi, autant négocier. Pour Du Bois, c’est une trahison.

Du Bois choisit les réformes institutionnelles : procès, campagnes de presse, alliances avec les progressistes blancs du Nord. Moins spectaculaire, mais plus prudent.

Le fossé devient béant : Garvey accuse Du Bois de “quémander” la reconnaissance blanche ; Du Bois le traite de “fou ou traître”. Leur querelle devient publique, ravageuse, affaiblissant l’unité du mouvement noir.

Femmes, genre et leadership

Un angle souvent occulté est celui du rôle des femmes.

Garvey est épaulé par Amy Ashwood Garvey, puis par Amy Jacques Garvey, deux figures essentielles de l’UNIA. Elles organisent, rédigent, théorisent. Amy Jacques publie même Garvey and Race, plaidoyer pour le nationalisme noir. Mais malgré leur importance, elles sont souvent reléguées à des rôles secondaires par un mouvement dominé par le patriarcat.

Du Bois, plus sensible aux intellectuelles noires, collabore avec des figures comme Ida B. Wells ou Jessie Fauset. Mais lui aussi reste prisonnier d’un univers masculin. Dans les deux camps, les femmes furent indispensables mais sous-valorisées, révélant une limite partagée.

Héritages croisés et contradictions

Garvey finit déporté en Jamaïque en 1927, marginalisé, mais son discours survit. Il inspire la Négritude (Césaire, Senghor), les Black Panthers, le mouvement rasta en Jamaïque, et plus tard Malcolm X, dont le père avait été garvéiste.

Du Bois poursuit sa carrière intellectuelle, mais évolue. Dans les années 1930, il se rapproche du socialisme, critique le capitalisme américain, puis rejoint le Parti communiste en 1961. Il meurt en 1963 au Ghana, accueilli par Kwame Nkrumah, au moment même où Martin Luther King prononçait son discours “I Have a Dream”.

Leurs trajectoires, opposées dans la vie, finissent par se rejoindre dans la mémoire : deux figures désormais célébrées comme pères du panafricanisme, malgré leur haine mutuelle.

Deux routes, un même horizon

Garvey et Du Bois incarnaient deux pôles de la quête noire du XXᵉ siècle :

- Garvey, prophète d’un nationalisme radical, parlant aux masses et rêvant d’une Afrique retrouvée.

- Du Bois, intellectuel élitiste, croyant en l’intégration et en la réforme institutionnelle.

Leur opposition fut brutale, leurs insultes cinglantes. Mais au-delà de leur querelle, ils dessinent ensemble une même carte : celle d’un peuple noir en quête de dignité et de souveraineté.

Aujourd’hui encore, leurs héritages se croisent dans les luttes contemporaines ; du Black Lives Matter aux débats sur le panafricanisme, de l’afro-futurisme aux revendications diasporiques. Garvey et Du Bois, ennemis hier, apparaissent rétrospectivement comme les deux faces d’une même médaille : celle de la liberté noire, toujours en construction.

Notes et références

- Du Bois, W.E.B. The Souls of Black Folk. Chicago: A.C. McClurg & Co., 1903.

- Du Bois, W.E.B. Dusk of Dawn: An Essay Toward an Autobiography of a Race Concept. New York: Harcourt, Brace and Company, 1940.

- Garvey, Marcus. Philosophy and Opinions of Marcus Garvey, compiled by Amy Jacques Garvey. New York: Universal Publishing House, 1923–1925.

- Garvey, Marcus. Discours à la Convention de l’UNIA, Madison Square Garden, août 1920 : adoption de la Déclaration des droits des peuples noirs du monde.

- Du Bois, W.E.B. Articles publiés dans The Crisis (organe de la NAACP), notamment “A Lunatic or a Traitor” (The Crisis, mai 1924).