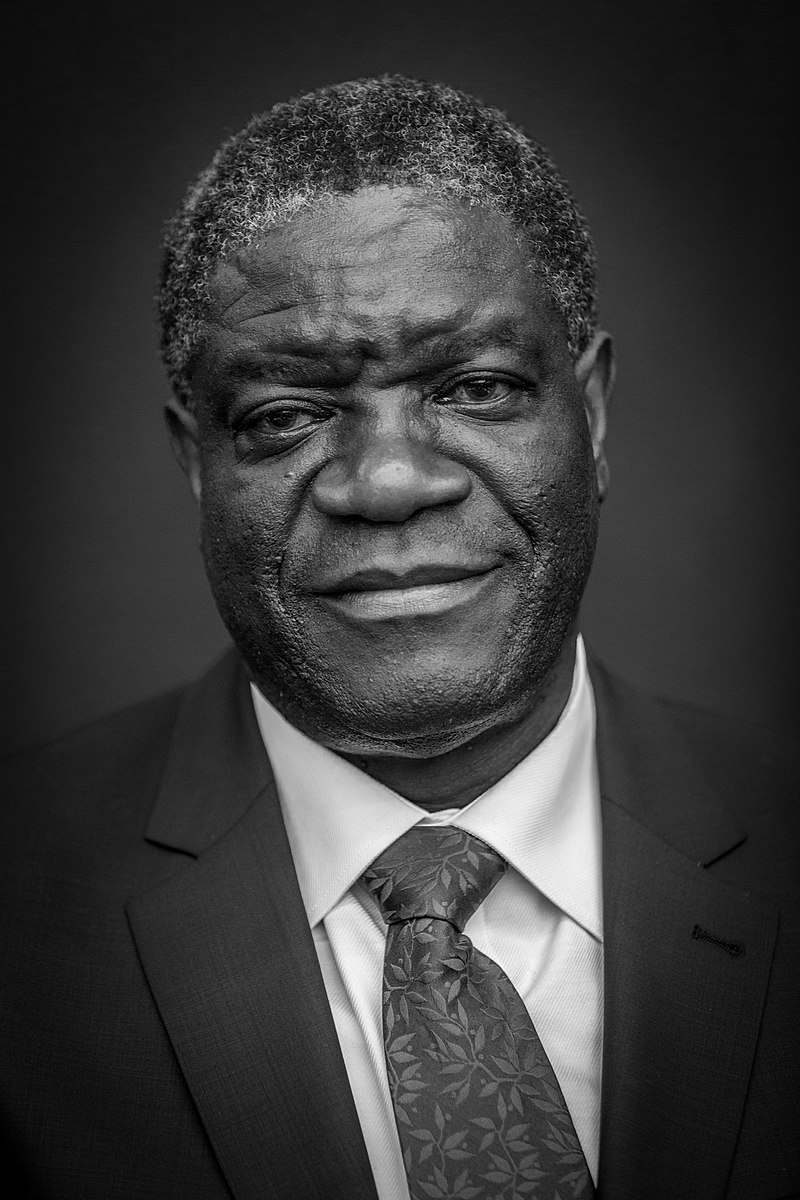

Chirurgien congolais et Prix Nobel de la Paix 2018, Denis Mukwege est surnommé « l’homme qui répare les femmes ». Le film Muganga – Celui qui soigne retrace son combat contre les violences sexuelles en RDC et célèbre la résilience des survivantes.

On l’appelle « l’homme qui répare les femmes ». Chirurgien gynécologue congolais, Prix Nobel de la Paix en 2018, Denis Mukwege est devenu l’un des symboles les plus puissants de la lutte contre les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Depuis plus de vingt ans, à l’hôpital de Panzi qu’il a fondé à Bukavu, il soigne des milliers de survivantes, redonne espoir aux communautés meurtries et interpelle la communauté internationale sur l’impunité des crimes commis en République Démocratique du Congo.

C’est ce destin hors du commun que raconte Muganga – Celui qui soigne, le nouveau film de Marie-Hélène Roux. À travers le portrait du Dr Mukwege et de celles qu’il accompagne, le film met en lumière l’ampleur d’un drame souvent passé sous silence : le viol systématique, instrumentalisé dans les conflits de l’Est congolais. Mais il rappelle aussi que, dans la nuit des guerres, subsiste une étincelle de résilience et de solidarité capable d’éclairer le monde.

Aux racines d’un médecin engagé

Bukavu, dans l’est de la République Démocratique du Congo. C’est là, au bord du lac Kivu, que naît en 1955 Denis Mukwege, troisième d’une fratrie de neuf enfants. Son père est un pasteur protestant respecté, habitué à visiter les malades et à prier à leurs côtés. Le jeune Denis l’accompagne souvent. Ces visites marqueront sa vie à jamais. Face aux souffrances des corps et à l’impuissance des prières, l’enfant formule un vœu :

« Quand je serai grand, je leur donnerai des médicaments. »

Ce vœu d’enfant deviendra une vocation. Après le lycée, Denis Mukwege se dirige vers la médecine, qu’il étudie à l’Université du Burundi. Très vite, son attention se porte sur la santé des femmes, qu’il voit trop souvent mourir en couches dans des conditions précaires. Lors de son premier poste de médecin généraliste, il est bouleversé par l’absence de structures adaptées pour sauver ces mères. Il choisit alors de se spécialiser en gynécologie et obstétrique, convaincu qu’aucune société ne peut avancer si ses femmes continuent de mourir en donnant la vie.

C’est à Limoges, en France, qu’il parachève sa spécialisation. Mais son objectif reste clair : revenir au Congo pour mettre ses compétences au service des femmes de son pays. Derrière le médecin en devenir, il y a déjà le militant en germe : un homme qui conçoit la médecine non seulement comme un métier, mais comme une mission de justice et de dignité.

L’hôpital Panzi

En 1999, alors que l’est de la République Démocratique du Congo s’enfonce dans la guerre, Denis Mukwege inaugure à Bukavu l’hôpital de Panzi. À l’origine, l’établissement est pensé comme une simple maternité. Mais très vite, les patientes qui franchissent ses portes ne viennent pas seulement pour accoucher. Elles arrivent mutilées, traumatisées, victimes d’une arme de guerre insidieuse et systématique : le viol.

Face à cette réalité brutale, Mukwege adapte sa mission. Panzi devient le premier hôpital du pays à offrir un accompagnement holistique aux survivantes : chirurgie réparatrice pour les blessures les plus graves, soins psychologiques pour panser l’invisible, accompagnement juridique pour briser l’impunité, et programmes de réinsertion économique pour permettre aux femmes de reconstruire leur vie et de retrouver leur place dans la société.

En un peu plus de deux décennies, plus de 54 000 femmes y ont été soignées. Mais Panzi n’est pas seulement un lieu de médecine : c’est devenu un refuge, un espace de renaissance. Là où tout semblait brisé, des vies reprennent forme, des communautés se reforment, des voix s’élèvent contre la barbarie.

Dans un pays ravagé par des décennies de conflits et de pillages, l’hôpital Panzi incarne une forme de résistance. Résistance à la fatalité, à l’oubli, à l’injustice. Résistance portée par un médecin et par des milliers de femmes qui, malgré l’horreur, refusent d’être réduites au silence.

Le viol comme arme de guerre

Depuis 1996, l’est de la République Démocratique du Congo est ravagé par des conflits d’une intensité rarement égalée. Ces guerres, parfois qualifiées de « Première guerre mondiale africaine », ont fait plusieurs millions de morts et provoqué l’un des déplacements de populations les plus massifs du continent. Mais derrière les chiffres et les batailles, une autre arme a été déployée, invisible et dévastatrice : le viol de masse.

Ici, la violence sexuelle n’est pas un accident du champ de bataille. Elle est une stratégie militaire. Les groupes armés l’utilisent pour détruire le tissu social des communautés : violer les femmes, c’est humilier les hommes, terroriser les villages, anéantir la transmission de la vie. Les chiffres sont effroyables : en moyenne, quatre femmes sont violées toutes les cinq minutes en RDC. Derrière chaque statistique se cache un visage, une famille brisée, une communauté traumatisée.

Pourtant, ce drame reste largement invisible aux yeux du monde. La souffrance des femmes congolaises se heurte au silence médiatique international, reléguée derrière d’autres crises jugées plus prioritaires. Sur le plan judiciaire, l’impunité est la règle. Les auteurs de ces crimes échappent le plus souvent à toute poursuite, protégés par le chaos de la guerre ou par la complicité de certaines autorités.

C’est dans ce contexte d’horreur et d’oubli que Denis Mukwege a choisi de lutter, faisant de chaque opération chirurgicale un acte de résistance, et de chaque survivante soignée, une victoire contre la barbarie.

Un combat personnel, un prix Nobel

Le prix d’un tel engagement ne s’est pas payé qu’en fatigue et en sacrifices personnels. Le Dr Denis Mukwege a vu sa vie menacée à plusieurs reprises. En 2012, après avoir dénoncé avec force la responsabilité des autorités congolaises et de leurs alliés dans l’entretien du chaos à l’Est, il échappe de peu à un attentat. Un de ses proches collaborateurs est tué, lui-même doit s’exiler en Europe, contraint à l’exil pour protéger sa famille.

Mais face à l’appel de ses patientes, qui manifestent et réunissent des fonds pour financer son retour, Mukwege reprend le chemin de Bukavu quelques mois plus tard. Ce retour est un acte de courage rare : il sait qu’il risque sa vie, mais refuse de laisser les survivantes seules.

Cette abnégation lui vaut une reconnaissance internationale. En 2014, il reçoit le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, remis par le Parlement européen. En 2018, il est couronné par le Prix Nobel de la Paix, aux côtés de la militante yazidie Nadia Murad. Ensemble, ils deviennent les porte-voix des survivantes de violences sexuelles dans les zones de conflit.

Depuis, son plaidoyer reste constant : faire reconnaître le viol de guerre comme un crime contre l’humanité, obtenir la mise en place d’un tribunal pénal spécial pour la RDC, et rappeler aux puissances que la paix ne peut être réelle tant que l’impunité règne. Mukwege ne se contente pas de soigner : il témoigne, alerte et interpelle, transformant son savoir médical en arme de justice.

Le sens de Muganga : soigner et témoigner

En swahili, Muganga signifie littéralement « celui qui soigne ». Un mot simple, mais chargé d’une dimension presque spirituelle : soigner les blessures visibles, mais aussi celles que l’on ne voit pas. À travers ce titre, le film de Marie-Hélène Roux ne se contente pas de retracer le parcours du Dr Denis Mukwege. Il révèle le cœur même de son combat : rendre à chaque survivante une part de son intégrité, de sa dignité et de sa voix.

Car Muganga ne raconte pas seulement l’histoire d’un médecin, mais celle des femmes congolaises qui, malgré l’horreur, trouvent la force de se relever. Leur résilience devient la colonne vertébrale du récit. Dans les couloirs de l’hôpital Panzi, ce ne sont pas seulement des patientes, mais des actrices de leur propre renaissance, qui transforment leur souffrance en résistance.

Cette leçon dépasse largement les frontières de la RDC. Dans un monde encore traversé par les guerres, les injustices et les violences faites aux femmes, Muganga devient une métaphore universelle : soigner, c’est aussi témoigner ; sauver une vie, c’est rappeler au monde qu’aucun crime ne doit rester impuni. Le film nous invite à voir dans le courage du Dr Mukwege et de ses patientes un miroir de ce que peut être la solidarité humaine, au-delà des genres, des cultures et des continents.

Denis Mukwege est plus qu’un chirurgien. Il est devenu un héros africain, l’incarnation d’une lutte qui dépasse les frontières du Congo : celle contre l’oubli, l’injustice et l’impunité. Son scalpel n’a pas seulement réparé des corps, il a ouvert une brèche dans le silence du monde.

Avec Muganga – Celui qui soigne, son histoire franchit un nouveau seuil : celui de la mémoire collective. Par l’art et le cinéma, le combat de Mukwege et la résilience des survivantes congolaises trouvent une résonance universelle.

Aller voir ce film, c’est plus qu’assister à une projection. C’est poser un acte de solidarité avec celles et ceux qui refusent de céder à la barbarie. C’est honorer un combat qui nous concerne tous : rappeler que, même au cœur des ténèbres, la dignité humaine reste inviolable.

Notes et références

- Denis Mukwege, Plaidoyer pour la vie : Un combat contre les violences sexuelles faites aux femmes, Éditions du Seuil, 2014.

- Denis Mukwege & Guy-Bernard Cadière, Réparer les femmes : Un combat contre la barbarie, Éditions Gallimard, 2019.

- Fondation Panzi : ressources et rapports sur l’hôpital Panzi et ses programmes holistiques.

- Comité Nobel de la Paix – Communiqué 2018 : attribution du Prix Nobel de la Paix à Denis Mukwege et Nadia Murad pour leur combat contre les violences sexuelles comme armes de guerre.

- Amnesty International, Rapport 2017 : « République Démocratique du Congo – Crimes de guerre et violences sexuelles ».

- Human Rights Watch, Soldiers Who Rape, Commanders Who Condone, Rapport sur les violences sexuelles dans l’Est de la RDC, 2009.

- ONU Femmes, Le viol comme arme de guerre : briser le silence, rapport 2015.

- Le Monde, « Denis Mukwege, l’homme qui répare les femmes », 5 octobre 2018.

- Jeune Afrique, « Denis Mukwege : entre la salle d’opération et la scène internationale », 2019.

- Festival du Film Francophone d’Angoulême 2025 – Palmarès officiel : Valois du Public, Valois des Étudiants, Valois de l’Acteur (Isaach De Bankolé) pour Muganga.