En 1915, après le lynchage du président Vilbrun Guillaume Sam, les Marines américains débarquent à Port-au-Prince et placent Philippe Sudre Dartiguenave à la tête d’Haïti. Modernisations spectaculaires, mais souveraineté confisquée : son septennat (1915–1922) incarne le paradoxe d’une République née de Dessalines, contrainte un siècle plus tard de vivre sous tutelle étrangère.

Port-au-Prince, 28 juillet 1915. Le soleil cogne sur les toits en tôle, l’air est chargé d’une tension électrique. À l’horizon, dans la rade, les silhouettes massives des navires américains se détachent. Sur le quai, le contre-amiral Caperton donne l’ordre : 330 Marines mettent pied à terre, baïonnette au canon, au nom de la « protection des intérêts américains et étrangers ». Les bottes claquent sur les pavés encore tachés de sang.

Car la ville est secouée par une violence sans précédent. Quelques jours plus tôt, le président Vilbrun Guillaume Sam, acculé, avait fait exécuter 167 prisonniers politiques dans les geôles de Port-au-Prince. En représailles, la foule l’a arraché à son refuge de la légation française, lynché sur place, son corps traîné dans les rues. Le palais national résonne encore de cette furie collective.

Plan serré sur les ruines symboliques du pouvoir haïtien : un fauteuil présidentiel vide, des murs fissurés par la rage populaire. Cut sur les docks : les caisses de sucre et de café attendent d’être chargées, surveillées désormais par des soldats venus d’ailleurs. Voix off : derrière ce théâtre sanglant se cache l’économie ; concessions sucrières, banques transatlantiques, dettes accumulées depuis des décennies. Haïti, première république noire née en 1804, se retrouve un siècle plus tard sous l’ombrelle d’une puissance étrangère.

La scène semble irréelle : la patrie de Dessalines, qui avait défié les empires, accepte une tutelle « légalisée » par traité, au nom de la stabilité et des finances publiques. Mais pouvait-il en être autrement ? Qui aurait résisté à la conjonction des dettes impayées, des luttes de factions et des ambitions impériales des États-Unis de Woodrow Wilson ?

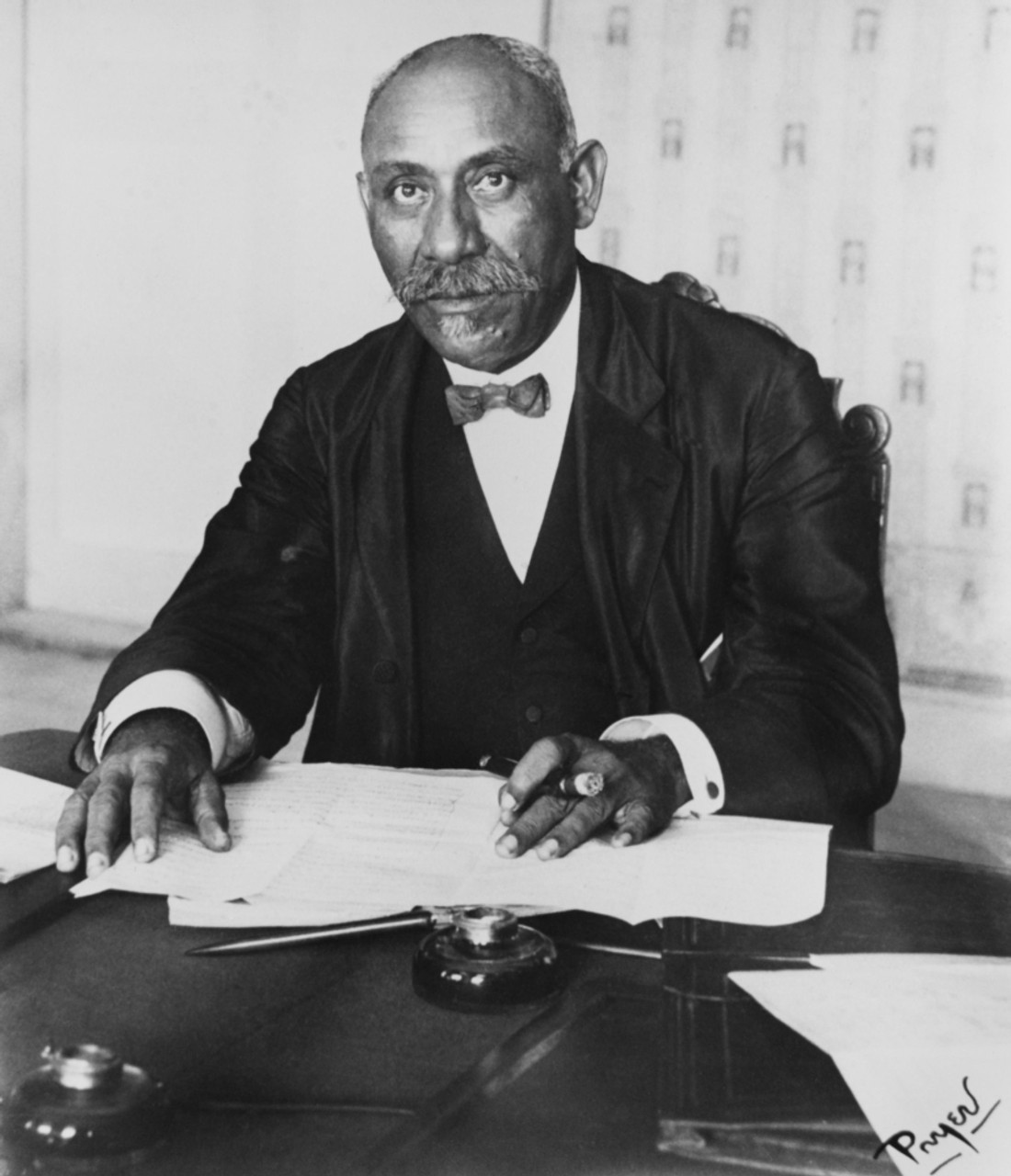

Un homme, surtout, va incarner ce basculement : Philippe Sudre Dartiguenave. Avocat, sénateur, homme de compromis, il est choisi par Washington comme figure « sûre » pour présider une Haïti désormais encadrée par les Marines. Son mandat, de 1915 à 1922, sera l’histoire paradoxale d’un pays modernisé mais soumis, d’un État renforcé mais amputé de sa souveraineté.

Comment un État né de l’indépendance la plus radicale a-t-il pu, un siècle plus tard, accepter l’occupation étrangère sous une forme institutionnalisée ? Et quel rôle joua le président Dartiguenave, entre collaboration, pragmatisme et impasse historique ?

Avant d’être président : un homme de la péninsule Sud

Philippe Sudre Dartiguenave voit le jour le 6 avril 1862 à Anse-à-Veau, dans la péninsule Sud. Ce territoire, relativement éloigné des secousses politiques de Port-au-Prince, produit depuis le XIXᵉ siècle une élite de notables respectés, enracinés dans leurs réseaux locaux mais aspirant à jouer un rôle national.

Formé au Collège Petit Séminaire Saint-Martial, institution prestigieuse tenue par les Spiritains, il incarne le modèle classique de l’élite haïtienne : instruction francophone, maîtrise du droit et entrée rapide dans la carrière publique. Devenu avocat, il gravit les échelons politiques : député, puis sénateur en 1910, jusqu’à présider le Sénat. Sans appartenir à un parti formel, il se positionne dans la mouvance conservatrice : défense de l’ordre, proximité avec les notabilités foncières, recherche de compromis institutionnels.

Mais derrière ce parcours lisse se cache un élément essentiel pour comprendre son élection en 1915 : Dartiguenave appartient à ce groupe social particulier que l’on appelle, dans la sociologie haïtienne, l’élite mulâtre. Sa couleur de peau, sa formation française, son capital symbolique l’inscrivent dans un monde urbain tourné vers l’Europe, parfois en porte-à-faux avec les masses rurales majoritairement noires et créolophones.

À la manière dont Bernard Lugan analyserait les sociétés coloniales, il faut ici rappeler la structure de classes héritée d’Haïti :

- une élite instruite, minoritaire, souvent de peau claire, occupant les postes de pouvoir et de représentation ;

- une majorité paysanne, héritière de l’économie de subsistance, fière de son autonomie mais méfiante envers les « politiciens de Port-au-Prince » ;

- un clivage sociologique et symbolique qui traverse toute l’histoire du pays et explique les révoltes récurrentes.

Dans cette architecture, Dartiguenave est un notable classique, choisi non pour sa popularité mais pour sa fiabilité aux yeux des forces étrangères comme des élites locales. Son profil rassure : catholique cultivé, juriste, homme de compromis plus que d’affrontement. En 1915, ce sera précisément ce type de figure que les Américains chercheront à placer au sommet d’un État en crise.

La bascule de 1915 : révolution, banques et Marines

L’été 1915 marque l’une des fractures les plus brutales de l’histoire haïtienne. À Port-au-Prince, le président Vilbrun Guillaume Sam, acculé par les luttes de factions, ordonne l’exécution sommaire de 167 prisonniers politiques, dont de nombreux notables liés à l’opposition. Le lendemain, la capitale se soulève : la foule envahit les rues, traîne le chef de l’État hors de son refuge à la légation française et le lynche publiquement. La scène, d’une violence inouïe, annonce l’effondrement total du système politique.

Mais cette crise interne se double d’un risque majeur pour Washington : l’accession probable au pouvoir de Rosalvo Bobo, leader soutenu par les cacos ; ces bandes armées paysannes du Nord, radicalement hostiles à l’ingérence étrangère. Pour les États-Unis, l’idée de voir ce tribun nationaliste s’installer au palais national est inacceptable. Le 28 juillet, 330 Marines débarquent sous le commandement du contre-amiral Caperton. Officiellement, il s’agit de protéger les ressortissants étrangers et les intérêts économiques. En réalité, c’est une prise de contrôle stratégique.

Car au cœur de cette intervention se trouve une équation financière. Depuis 1910–1911, la Banque Nationale d’Haïti est déjà partiellement contrôlée par la National City Bank de New York. La dette extérieure, héritée du XIXᵉ siècle, pèse lourdement sur l’État. Les concessions sucrières, notamment la Haitian American Sugar Company (HASCO), symbolisent l’emprise croissante du capital nord-américain. Dans les coulisses, les grandes maisons bancaires, comme Kuhn, Loeb & Co., ont également intérêt à verrouiller un espace jugé stratégique dans la Caraïbe, à deux pas du canal de Panama.

Ainsi, derrière l’image spectaculaire des Marines dans les rues de Port-au-Prince, se joue une autre bataille : celle de la finance et des matières premières. Haïti, première république noire née de la rupture coloniale, se retrouve un siècle plus tard happée dans les mécanismes d’une économie politique mondialisée, où le sucre, le café et les obligations d’État décident du destin des gouvernements.

C’est dans ce contexte explosif (effondrement politique interne et convoitises étrangères) que s’ouvre le septennat de Philippe Sudre Dartiguenave. Son élection, à peine deux semaines après le débarquement, ne saurait se comprendre sans cette toile de fond : un président choisi autant par les circonstances nationales que par les exigences d’une puissance impériale.

Un président sous conditions (1915–1922)

Deux semaines seulement après le débarquement des Marines, l’Assemblée nationale se réunit dans un climat de contrainte. Les candidats jugés hostiles aux Américains sont écartés, Rosalvo Bobo en tête. Reste une figure jugée « fiable » par Washington : Philippe Sudre Dartiguenave, président du Sénat. Le 11–12 août 1915, il est élu à l’unanimité pour un mandat de sept ans. L’élection, sous le regard des baïonnettes américaines, a valeur de mise en scène : un président légalement désigné, mais placé sous tutelle.

Quelques mois plus tard, en novembre 1915, la dépendance est scellée par la Convention américano-haïtienne. Prévue pour dix ans, elle place la gestion des finances, des douanes et de l’armée sous supervision directe des États-Unis. C’est un basculement historique : pour la première fois depuis 1804, un traité international réduit explicitement la souveraineté d’Haïti.

Le dispositif est rapidement mis en place. L’ancienne armée nationale est dissoute, remplacée par une Gendarmerie d’Haïti, corps unique de sécurité commandé par des officiers américains. Ses missions dépassent la simple police : maintien de l’ordre, encadrement de la population, collecte d’impôts, surveillance des routes. Ce nouvel appareil coercitif devient la colonne vertébrale du régime d’occupation.

À cela s’ajoute l’instauration de la corvée obligatoire : trois jours de travail par an imposés à chaque citoyen pour l’entretien des routes. Dans la pratique, les dérives sont immenses : des centaines de paysans sont arrachés à leurs foyers, attachés, contraints de travailler pour les chantiers publics. Cette mesure, héritée d’une logique coloniale, rallume les braises du ressentiment rural.

Même l’administration civile est investie. Dans plusieurs départements, ce sont des officiers américains qui assurent directement la gestion locale, reléguant les fonctionnaires haïtiens à un rôle subalterne. La tutelle devient ainsi totale : finances, police, justice, infrastructures.

Dartiguenave, pris dans cet étau, gouverne sous condition permanente. Son pouvoir, légal en apparence, se trouve constamment borné par les exigences de Washington. Ce septennat inaugure une ère de paradoxes : modernisations spectaculaires d’un côté, mais au prix d’une souveraineté confisquée et d’une paysannerie humiliée.

Gouverner entre modernisations et sujétions

Le septennat de Dartiguenave est marqué par un paradoxe éclatant : jamais Haïti n’avait connu de tels chantiers d’infrastructures, mais jamais non plus le prix politique et social de ces réalisations n’avait été aussi lourd.

Sous l’impulsion des ingénieurs américains et avec le concours forcé de la gendarmerie, le pays se couvre d’infrastructures. 1 700 kilomètres de routes et 189 ponts relient enfin des régions isolées ; des réseaux d’adduction d’eau apparaissent ; des hôpitaux et écoles primaires sont construits ; les ports de commerce sont modernisés, des phares installés pour sécuriser la navigation. À Port-au-Prince, un système de téléphone automatique (prouesse technologique pour l’époque) symbolise l’entrée du pays dans la modernité.

Sur le plan agricole, les autorités relancent des filières exportatrices : sisal pour les cordages, coton, canne à sucre. L’idée est claire : mettre Haïti au diapason des circuits économiques internationaux, assurer la solvabilité de l’État et honorer les créanciers étrangers.

Mais derrière ce tableau d’efficacité, un revers : ces progrès techniques et matériels reposent sur la contrainte. La corvée obligatoire, les réquisitions de main-d’œuvre, l’ingérence étrangère dans la gestion budgétaire réduisent l’élan modernisateur à une modernité imposée, souvent vécue comme une nouvelle forme de domination.

Car au-delà des chiffres flatteurs, le quotidien des Haïtiens est marqué par les violences et humiliations des Marines. Des témoignages évoquent des exactions, des ivrogneries, des brutalités gratuites, parfois couvertes par l’impunité militaire. En 1920, le journaliste Herbert J. Seligman, envoyé par la NAACP, dresse un rapport accablant sur le racisme et les abus commis par les troupes américaines.

Face à ces scandales, le général Lejeune, commandant du corps expéditionnaire, tente de redresser l’image des Marines, allant jusqu’à interdire la consommation d’alcool dans leurs rangs. Mais les tensions demeurent. Dans les campagnes, la corvée et les brutalités nourrissent le ressentiment paysan. Dans les villes, les élites instruites s’indignent des atteintes à la dignité nationale et des humiliations quotidiennes.

Ainsi se dessine le visage contradictoire de cette Pax Americana : stabilité institutionnelle et infrastructures modernisées d’un côté ; violence, racisme et dépossession de souveraineté de l’autre. Une paix relative, mais une paix sous contrainte, qui ne pouvait qu’engendrer à terme des révoltes.

La guerre paysanne : les Cacos contre l’Occupation

À peine l’occupation américaine installée, la première étincelle surgit dans les montagnes du Nord. Le 17 novembre 1915, les Marines lancent l’assaut contre Fort Rivière, place forte des rebelles cacos. La bataille, violente et inégale, tourne au massacre : la résistance paysanne est brisée, ses chefs dispersés. Mais loin d’éteindre le feu, cette victoire américaine ne fait que recouvrir de cendres une braise qui couve.

Trois ans plus tard, la flamme reprend avec une vigueur nouvelle. Charlemagne Péralte, ancien officier haïtien humilié par la dissolution de l’armée nationale, devient le symbole d’une insurrection nationale. De 1918 à 1919, il fédère des milliers de cacos dans le Plateau Central, organise des embuscades et ose même attaquer Port-au-Prince. Sa stratégie, mêlant guérilla et proclamation politique, en fait une figure de libérateur moderne. Mais en novembre 1919, il est trahi, abattu et cloué sur une porte par les Marines, son cadavre exhibé comme avertissement. L’image, loin d’intimider, fera de lui un martyr.

En 1920, la lutte reprend sous la conduite de Benoît Batraville, son successeur. Ses troupes harcèlent les garnisons, multiplient les coups de main et prolongent la guerre paysanne. La répression américaine est implacable : villages incendiés, arrestations massives, exécutions sommaires. Au total, plus de deux mille morts sont recensés parmi les insurgés et les populations civiles soupçonnées de les soutenir.

Cette guerre paysanne n’est pas un simple épisode périphérique : elle révèle la fracture sociologique de l’occupation. D’un côté, l’élite urbaine accepte ou tolère la tutelle, au nom de la stabilité et des modernisations. De l’autre, les masses rurales, attachées à leur autonomie et à la mémoire de 1804, voient dans la corvée et la gendarmerie un retour aux chaînes coloniales.

Cartographier les foyers de rébellion (Plateau Central, Artibonite, Nord) revient à tracer les zones où l’État haïtien, sous surveillance américaine, peine à s’imposer. Dans ces montagnes, la mémoire des marrons et des combats pour l’indépendance reste vivante, nourrissant la conviction que l’occupation est une trahison de l’esprit de Dessalines.

La Constitution de 1918 : la rupture dessalinienne

En 1917, l’Assemblée nationale haïtienne, dernier bastion d’autonomie institutionnelle, se dresse contre les exigences américaines. Les parlementaires refusent de ratifier une nouvelle constitution, dont la plume, ironie cruelle, revient à un jeune responsable du département de la Marine des États-Unis : Franklin Delano Roosevelt, futur président des États-Unis.

La riposte américaine est immédiate. Le commandant Smedley Butler, à la tête de la Gendarmerie d’Haïti, dissout l’Assemblée par la force. Les élus sont expulsés manu militari. La scène résume l’époque : la souveraineté nationale n’existe plus que sur le papier.

Un an plus tard, en 1918, un référendum est organisé pour faire adopter le texte constitutionnel rédigé à Washington. Les résultats sont spectaculaires d’uniformité : 98 225 “oui” contre seulement 768 “non”. Derrière ce plébiscite de façade, une réalité : faible participation, absence de campagne libre, encadrement de la population par la gendarmerie.

La mesure la plus explosive de cette charte est l’ouverture de la propriété foncière aux étrangers. Depuis l’Indépendance de 1804, ce principe avait valeur de dogme. Dessalines l’avait inscrit comme garantie ultime de la souveraineté : la terre d’Haïti ne pouvait appartenir qu’aux Haïtiens. En rompant ce tabou, la Constitution de 1918 frappe au cœur même de l’imaginaire national.

Les conséquences sont doubles :

- Foncières : les grandes compagnies étrangères, sucrières et minières, peuvent désormais acquérir directement des terres, fragilisant les petits cultivateurs.

- Symboliques : pour la paysannerie, c’est une trahison ouverte de l’héritage révolutionnaire. L’occupation n’est plus seulement militaire : elle touche la terre, matrice de la liberté.

Cette réforme, imposée sous Dartiguenave, scelle l’image d’un président instrumentalisé, incapable de défendre la ligne de Dessalines. Aux yeux de ses contemporains, et plus encore des générations suivantes, elle reste l’une des marques les plus indélébiles de la tutelle américaine.

Bilan d’un septennat : stabilité contre démocratie ?

Quand s’achève en 1922 le mandat de Philippe Sudre Dartiguenave, Haïti présente le visage d’un État paradoxal. D’un côté, le pays n’a plus connu les renversements de régime incessants qui, depuis l’assassinat de Dessalines, rythmaient son histoire politique. Les observateurs étrangers saluent une « paix et stabilité des institutions », obtenues grâce à l’appareil de la gendarmerie et au verrouillage constitutionnel. L’administration est plus professionnelle, certains secteurs modernisés, la corruption plus surveillée que par le passé.

Mais cette stabilité est fragile et coûteuse. Elle repose sur la répression d’une longue guérilla paysanne, sur l’humiliation de l’Assemblée dissoute et sur la mise au pas des institutions. Le Sénat, jadis chambre haute de la souveraineté, a disparu ; il est remplacé par un Conseil d’État docile, choisi pour ratifier les décisions voulues par Washington. La Constitution de 1918 a ouvert les terres aux étrangers, brisant un des piliers de l’indépendance.

Sur le plan financier, la dépendance est totale. Les intérêts bancaires américains absorbent une part considérable des recettes publiques. Les douanes, cœur économique de l’État haïtien, sont sous contrôle direct de fonctionnaires américains. L’équilibre budgétaire, vanté comme un succès technique, se fait au prix d’une perte de souveraineté qui scandalise l’opinion nationale.

Au moment de quitter le pouvoir, Dartiguenave laisse donc un pays modernisé sur certains aspects, mais profondément fracturé. Dans les villes, une minorité d’élites bénéficie des infrastructures nouvelles. Dans les campagnes, la corvée, la répression et la perte de la terre nourrissent un ressentiment durable.

Le jugement de l’époque est sévère : son septennat est vu comme un « échec et une déception », non pas parce qu’il n’a rien accompli, mais parce qu’il incarne la contradiction d’une République noire fondée sur l’autonomie et réduite, un siècle plus tard, à vivre sous une tutelle étrangère.

Sortie de scène et postérité

En 1922, le mandat de Philippe Sudre Dartiguenave s’achève. L’Assemblée, remodelée sous tutelle américaine, élit à sa place Louis Borno, autre figure jugée « compatible » avec les intérêts de Washington. Dartiguenave se retire dans sa ville natale d’Anse-à-Veau, loin du tumulte de la capitale. Quatre ans plus tard, en 1926, il meurt presque oublié, laissant quelques mémoires où il tente de justifier l’impossible équilibre qu’il dut incarner : celui d’un président haïtien dans un pays sous occupation étrangère.

Que reste-t-il de son passage ?

- Des infrastructures : routes, ponts, écoles, phares, qui marquent encore le paysage matériel d’Haïti.

- Un appareil policier : la Gendarmerie d’Haïti, véritable colonne vertébrale de l’État, mais conçue et encadrée par les Américains.

- Une Constitution nouvelle : celle de 1918, qui brise l’interdit foncier hérité de Dessalines et introduit la présence durable des capitaux étrangers dans le sol haïtien.

- Une fracture sociologique aggravée : entre élites urbaines partiellement intégrées dans le système et paysannerie humiliée par la corvée et la répression.

- Une souveraineté écornée : l’indépendance de 1804, conçue comme absolue, est réinterprétée dans un cadre de dépendance structurelle.

La postérité de Dartiguenave reste ambivalente. Pour certains, il fut un pragmatique, acceptant l’inacceptable afin d’éviter le chaos total. Pour d’autres, il incarne la soumission des élites haïtiennes, incapables de défendre la terre et la dignité de 1804.

Son septennat apparaît ainsi comme un miroir des contradictions d’Haïti : entre modernisation et asservissement, entre l’héritage révolutionnaire et les contraintes de la géopolitique mondiale. À travers lui se lit la grande question du XXᵉ siècle haïtien : comment rester fidèle à Dessalines quand la survie de l’État semble passer par la tutelle des puissances étrangères ?

Notes et références

- Philippe Sudre Dartiguenave, notice biographique, sources compilées (dont Wikipédia et archives numérisées) – base documentaire utilisée.

- Heinl, Robert Debs & Heinl, Nancy Gordon. Written in Blood: The Story of the Haitian People 1492–1971. Houghton Mifflin, 1978.

- Blancpain, François. Haïti, de 1804 à 1915 : Trente années de crises de souveraineté. Karthala, 2001.

- Balch, Emily Greene. Occupied Haiti. New York, The Writers Publishing Company, 1927.

- Seligman, Herbert J. “The American Occupation of Haiti.” The Nation, 1920.

- Gaillard, Roger. Les Blancs débarquent : 1915. Port-au-Prince, Le Natal, 1993.

- Gaillard, Roger. Charlemagne Péralte le caco. Port-au-Prince, Le Natal, 1982.

- Renda, Mary A. Taking Haiti: Military Occupation and the Culture of U.S. Imperialism, 1915–1940. University of North Carolina Press, 2001.

- Trouillot, Michel-Rolph. Haiti: State Against Nation. Monthly Review Press, 1990.