Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur est criblé de balles à Las Vegas. Près de trente ans plus tard, l’affaire reste l’un des plus grands mystères criminels américains. Entre enquête bâclée, rumeurs persistantes et procès sans cesse repoussé, le meurtre du rappeur dépasse le simple fait divers pour incarner une tragédie culturelle mondiale.

Une mort qui ne cesse de hanter l’Amérique

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, sous les néons d’une ville bâtie sur le pari et l’illusion, quatre balles mettent fin à la trajectoire fulgurante d’un jeune homme de 25 ans : Tupac Amaru Shakur. À ses côtés, Suge Knight, colosse de Death Row Records, échappe de peu à la mort. Ce qui aurait pu n’être qu’un fait divers sanglant de plus dans une Amérique saturée de violence devient, dès le lendemain, une tragédie universelle. Car Tupac n’était pas seulement un rappeur : il était poète, acteur, militant, prophète moderne d’une génération en révolte.

Près de trente ans après, son assassinat reste l’un des crimes les plus médiatisés au monde, cristallisant toutes les contradictions de la société américaine : luttes de gangs, rivalités musicales, manipulations politiques et inertie policière. Derrière les balles, c’est un système entier qui se révèle ; celui d’une Amérique incapable de protéger ses génies tout en se nourrissant de leur mort.

Et pourtant, l’histoire n’est pas close. En septembre 2023, un nom ressurgit : celui de Duane “Keefe D” Davis, vétéran des South Side Compton Crips, inculpé pour le meurtre de Tupac après des aveux partiels vieux de plusieurs années. Son procès, annoncé comme le grand dénouement, a été une nouvelle fois repoussé : il ne débutera qu’en février 2026. Ainsi, à mesure que le temps passe, le meurtre de Tupac Shakur continue de hanter l’Amérique, non comme une énigme résolue, mais comme une blessure ouverte dans la mémoire collective.

Les heures fatales de Las Vegas

Tout commence dans l’atmosphère électrique du 7 septembre 1996. Ce soir-là, Las Vegas vibre au rythme d’un combat très attendu : Mike Tyson contre Bruce Seldon, au MGM Grand. Parmi les spectateurs, Tupac Shakur et Suge Knight, magnat de Death Row Records, incarnent l’apothéose d’une culture hip-hop devenue spectacle mondialisé. Mais derrière les flashes et les applaudissements se trame une tragédie.

À la sortie du match, dans le hall du MGM, éclate une altercation qui sera l’étincelle fatale. Trevon Lane, proche de Death Row et affilié aux M.O.B. Piru Bloods, reconnaît Orlando Anderson, membre des South Side Compton Crips, déjà impliqué dans une tentative de vol contre lui quelques mois plus tôt. Tupac, exalté, bondit sur Anderson et le frappe au visage. L’homme est roué de coups par l’entourage de Death Row. L’incident, capté par les caméras de surveillance, scelle l’enchaînement inexorable des événements.

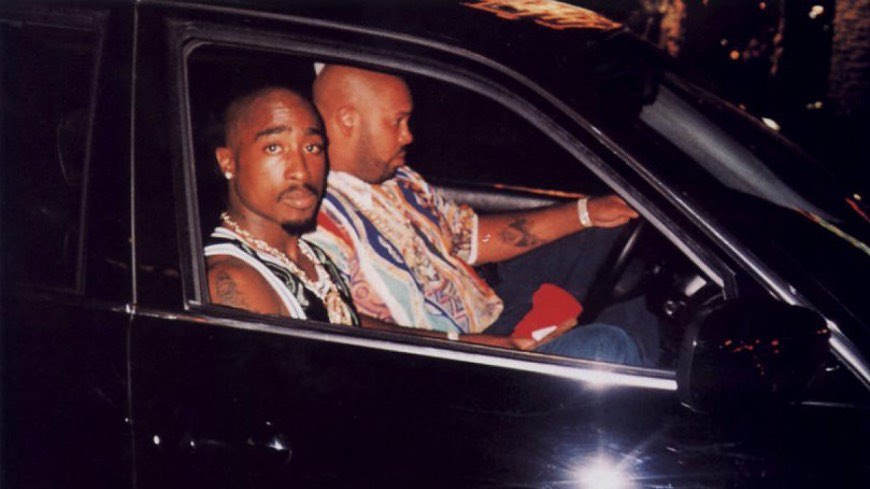

Quelques heures plus tard, Tupac et Suge Knight roulent en BMW 750iL noire, direction le Club 662, propriété de Knight. À peine quelques minutes avant le drame, la police les arrête brièvement pour musique trop forte et absence de plaques. Relâchés, ils reprennent la route, ignorants qu’ils ne verront jamais la fin de la nuit.

À 11h15 p.m., au croisement d’East Flamingo Road et Koval Lane, une Cadillac blanche surgit sur leur droite. La vitre arrière s’abaisse. Une rafale déchire le silence du désert : quatre balles frappent Tupac, deux dans la poitrine, une dans le bras, une dans la cuisse. Une atteint son poumon droit. Suge Knight est légèrement blessé à la tête par des éclats. Le rappeur s’effondre, mais l’histoire, elle, s’élève dans la légende.

La bataille hospitalière et les dernières heures

Après la fusillade, Suge Knight parvient miraculeusement à maintenir son véhicule en mouvement malgré un pneu crevé et ses propres blessures. Il conduit Tupac, agonisant, jusqu’à l’intersection de Las Vegas Boulevard et Harmon Avenue, où ils sont interceptés par une patrouille à vélo. Les policiers donnent aussitôt l’alerte, et une ambulance transporte le rappeur à l’University Medical Center of Southern Nevada (UMC).

À son arrivée, Tupac est pris en charge dans un état critique. Les médecins pratiquent plusieurs interventions et décident de le placer en coma artificiel pour contenir ses blessures. Pourtant, malgré la sédation, le rappeur tente à plusieurs reprises de se lever, comme si la rage de vivre défiait déjà la mort. Ses proches, terrifiés à l’idée que les assaillants viennent “finir le travail”, se relaient à son chevet, armes à la ceinture, gardant l’hôpital comme une forteresse.

Parmi eux, Kidada Jones, sa compagne, fille de Quincy Jones, reste auprès de lui. Elle raconte comment Tupac, un instant revenu à la conscience, a réagi lorsqu’elle fit jouer sur un lecteur CD “Vincent” de Don McLean, chanson qu’il affectionnait. Ses yeux s’ouvrirent, brouillés de larmes et de douleur. Kidada lui murmura son amour, donnant à la scène une intensité tragique presque shakespearienne.

Mais le combat était perdu. Le 13 septembre 1996, à 16h03, Tupac Shakur succombe à une hémorragie interne, conséquence des balles qui ont perforé son poumon. Sa mère, Afeni Shakur, prend la décision déchirante d’arrêter les soins.

La polémique n’en fut que plus vive. Selon un policier, ses dernières paroles auraient été un “Fuck you” lancé à l’agent qui l’interrogeait. Une version contestée par d’autres témoins, y compris Suge Knight et Frank Alexander, son garde du corps. Qu’importe la véracité : la légende s’en empare. Dans l’imaginaire collectif, Tupac meurt comme il a vécu, défiant l’autorité jusqu’à son dernier souffle.

Enquête et impasses policières

À peine les coups de feu retombés, l’enquête sur l’assassinat de Tupac Shakur s’enlise dans une série d’erreurs, de silences et d’occasions manquées. La Las Vegas Metropolitan Police affiche rapidement son impuissance, se heurtant à une barrière de méfiance et de non-dits.

Dès les premières heures, les proches du rappeur adoptent une position de défiance. Suge Knight affirme “n’avoir rien vu” malgré sa proximité immédiate avec la scène. Les Outlawz, groupe compagnon de Tupac, refusent de coopérer, convaincus que la police ne cherche pas à protéger leurs intérêts mais à les incriminer.

Plus grave encore, les témoins clés disparaissent un à un. Yafeu “Yaki Kadafi” Fula, membre des Outlawz et l’un des rares à avoir pu identifier les assaillants, est abattu deux mois plus tard dans le New Jersey, avant même d’avoir pu témoigner formellement. D’autres membres de l’entourage s’éparpillent, refusant toute collaboration avec les autorités.

L’enquête souffre d’une gestion chaotique :

- des témoins jamais recontactés malgré leurs déclarations initiales,

- des pistes ignorées, notamment autour de la Cadillac blanche aperçue à proximité,

- et des rivalités de juridictions qui laissent l’affaire stagner.

Rapidement, une conviction s’installe : la vérité sur la mort de Tupac n’est pas recherchée avec la volonté nécessaire. Dans les ghettos comme dans la presse, l’idée domine que les autorités américaines n’ont jamais voulu élucider l’affaire ; soit par négligence, soit par calcul.

Ainsi, l’assassinat de Tupac devient bien plus qu’un crime : un symbole des limites d’une justice sélective, prompte à enfermer des milliers de jeunes Noirs pour des délits mineurs, mais incapable d’élucider le meurtre le plus médiatisé de l’histoire du rap.

Théories, rumeurs et manipulations

Dans l’ombre de l’enquête officielle, les hypothèses et rumeurs se multiplient, nourrissant un imaginaire collectif où le meurtre de Tupac devient un véritable roman noir américain.

La première piste est celle de la vengeance des Crips. Quelques heures avant la fusillade, Tupac et son entourage avaient roué de coups Orlando Anderson, membre des South Side Compton Crips. Beaucoup considèrent cette humiliation publique comme le mobile direct. Anderson fut rapidement désigné comme suspect principal, mais il ne fut jamais inculpé. En 1998, il est lui-même abattu lors d’une fusillade de gang, emportant avec lui une vérité que la justice n’a jamais établie.

Une seconde hypothèse s’ancre dans la rivalité Est/Ouest qui empoisonnait le rap américain des années 1990. Tupac, figure de la côte Ouest, était en guerre ouverte avec le clan de la côte Est, symbolisé par Bad Boy Records et son duo emblématique : The Notorious B.I.G. et Sean “Diddy” Combs. La presse et certains témoignages insinuèrent une implication du camp adverse, alimentant une guerre médiatique qui culmine avec l’assassinat de Biggie à Los Angeles, six mois après Tupac.

Plus surprenant encore, les révélations du FBI en 2011 évoquent un autre angle : des documents déclassifiés indiquent que la Jewish Defense League aurait menacé Tupac et d’autres rappeurs afin de leur extorquer de l’argent en échange de “protection”. Une piste restée dans l’ombre, rarement relayée, mais qui souligne la complexité des réseaux criminels entourant l’affaire.

En 2017, Suge Knight, depuis sa cellule, avance une nouvelle thèse : il aurait été la véritable cible de l’attentat. Selon lui, le meurtre de Tupac serait le dommage collatéral d’un coup monté destiné à s’emparer du contrôle de Death Row Records. Déclaration sincère ou manœuvre pour brouiller les pistes ? La question reste entière.

Enfin, dans la culture populaire, l’assassinat de Tupac a engendré une mythologie parallèle : celle du rappeur encore en vie. Des rumeurs persistantes l’ont imaginé réfugié à Cuba ou au Belize, alimentées par des “apparitions” douteuses et des chansons posthumes publiées en cascade. Ces récits, bien qu’invraisemblables, disent une vérité : l’icône Tupac n’est jamais vraiment morte, car sa disparition brutale a nourri une éternelle attente de résurrection.

Le tournant judiciaire (2023–2025)

Pendant plus d’un quart de siècle, l’affaire semblait condamnée à l’oubli judiciaire. Mais en septembre 2023, un coup de théâtre survient : Duane “Keefe D” Davis, ancien membre influent des South Side Compton Crips et oncle d’Orlando Anderson, est inculpé pour meurtre. Déjà connu pour avoir évoqué publiquement sa présence dans le véhicule d’où partirent les tirs, Davis devient le premier et le seul homme officiellement poursuivi dans le dossier. Son arrestation alimente l’espoir d’un dénouement attendu depuis 1996.

Toutefois, le chemin vers la justice demeure semé d’embûches. En février 2025, alors que son procès devait enfin s’ouvrir, il est de nouveau repoussé à février 2026, nourrissant la frustration des proches et des observateurs. L’homme, déjà impliqué dans d’autres affaires criminelles, multiplie les manœuvres procédurales. En août 2025, il change une nouvelle fois d’avocats, signe de tensions internes dans sa défense et d’une stratégie visant à gagner du temps.

Aujourd’hui, l’opinion publique oscille entre scepticisme et impatience. Pour beaucoup, ce procès représente la dernière chance d’une vérité judiciaire sur l’assassinat de Tupac Shakur. Mais même si un verdict venait à tomber, rien n’effacera trois décennies d’incertitudes, d’incompétences policières et de spéculations.

Un meurtre devenu affaire d’État culturel

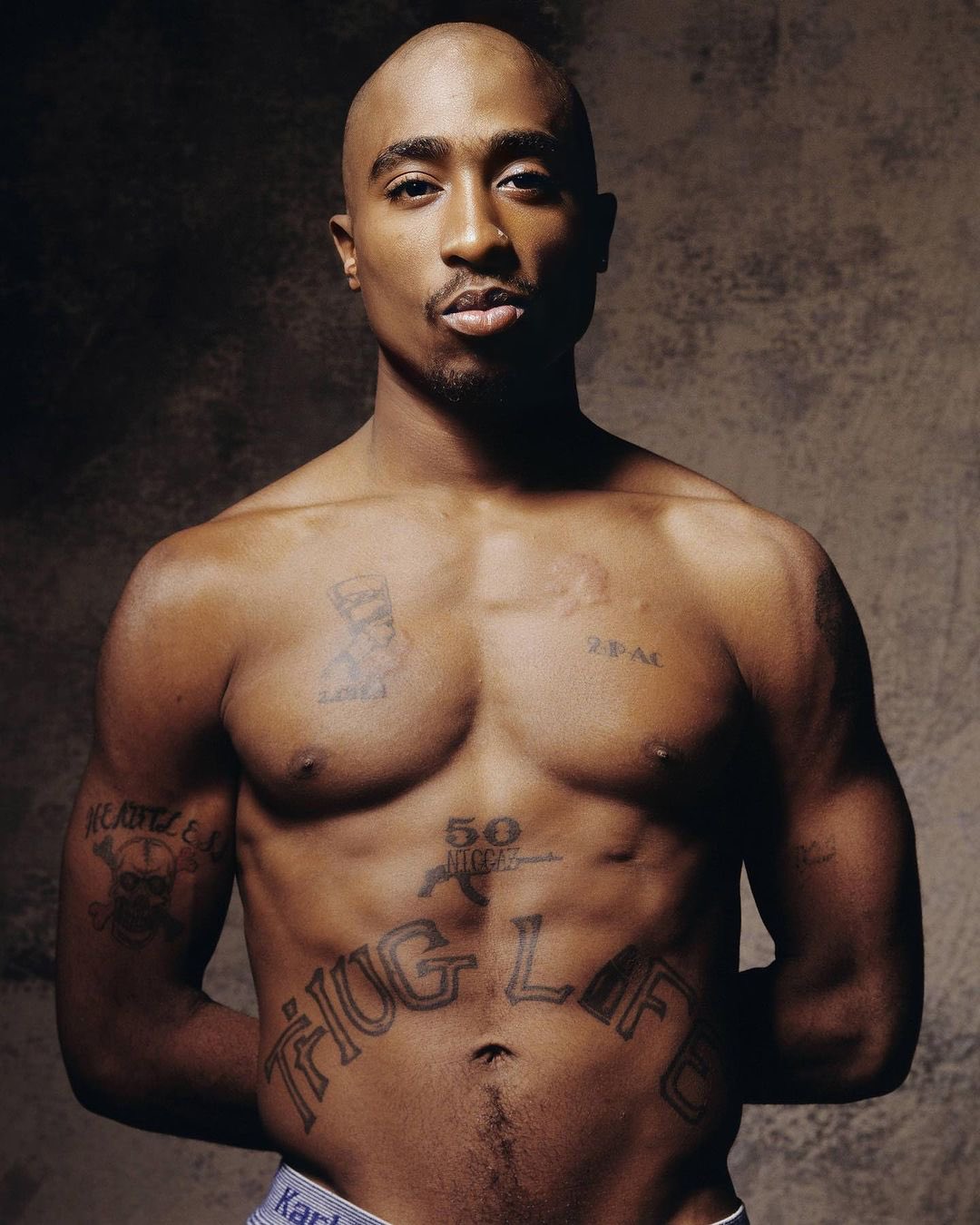

Au-delà du simple assassinat d’un rappeur, la mort de Tupac Shakur a pris valeur de miroir. Elle révèle les fractures profondes de l’Amérique des années 1990 et continue de résonner dans le présent. Car Tupac n’était pas seulement une voix du hip-hop : il était poète, acteur, militant, et portait l’héritage des luttes afro-américaines depuis les Black Panthers jusqu’aux ghettos de Los Angeles.

Son meurtre illustre d’abord la violence structurelle des années 1990, marquées par la montée en puissance des gangs, la prolifération des armes et la guerre des territoires entre Bloods et Crips. Il met aussi en lumière des fractures raciales et sociales que l’État américain se refuse à combler : criminalisation de la jeunesse noire, politiques répressives plutôt que sociales, et incapacité des institutions à offrir justice même dans les affaires les plus emblématiques.

Plus troublant encore, les liens entre l’industrie musicale, les gangs et les agences fédérales nourrissent l’idée que Tupac a été victime d’un système où l’art, l’argent et la politique s’entrecroisent dangereusement. La figure de Tupac devient alors celle du martyr moderne : un homme qui a dénoncé la marginalisation des Noirs américains et que l’Histoire a transformé en icône sacrificielle.

En 2025, un signe inédit confirme cette dimension culturelle : les archives personnelles de Tupac Shakur (manuscrits, poèmes, lettres) sont intégrées aux collections de l’Université Harvard. Un geste symbolique qui ancre son héritage au même rang que celui des grands écrivains et penseurs afro-américains. De rappeur “gangsta” diabolisé par les médias de son vivant, il est désormais reconnu comme un classique de la littérature et de la pensée noire.

Ainsi, l’affaire dépasse depuis longtemps le cadre criminel. Le meurtre de Tupac est devenu une affaire d’État culturel, où se croisent mémoire, justice, et reconnaissance d’une figure dont l’influence dépasse largement les frontières du hip-hop.

Un mythe immortel

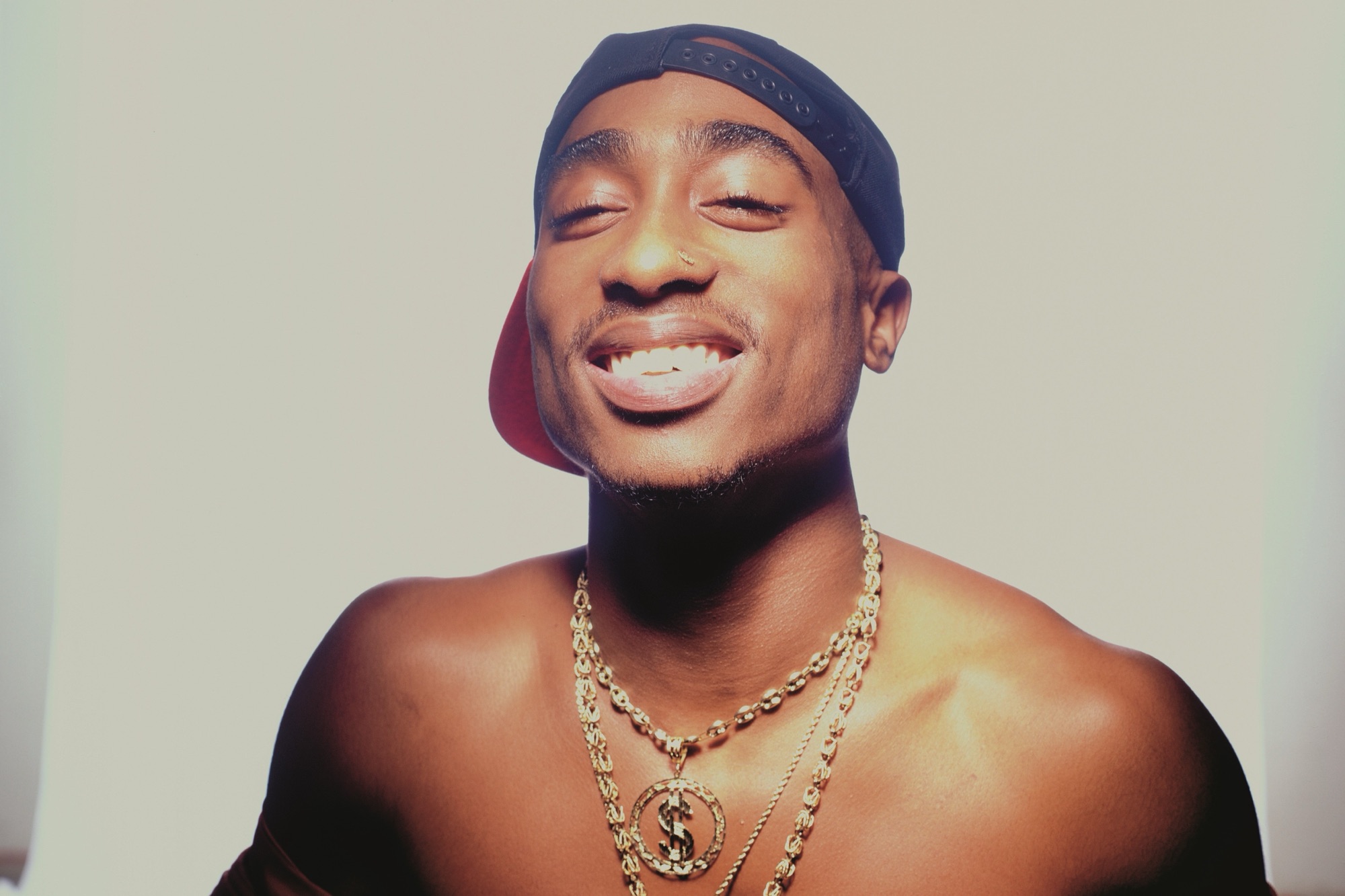

Le meurtre de Tupac Shakur ne saurait se réduire à un fait divers. Il incarne une tragédie américaine globale, où se mêlent la brutalité des rues, l’incapacité policière, les rivalités artistiques et les fractures sociales d’un pays qui proclame la liberté tout en condamnant ses voix dissidentes.

Près de trente ans après, la vérité demeure suspendue entre justice judiciaire et mythe populaire. Tupac est à la fois victime d’une embuscade, prophète d’une jeunesse en quête de dignité, et miroir d’une Amérique inachevée, incapable de solder ses contradictions.

En février 2026, le procès de Duane “Keefe D” Davis apportera peut-être une réponse juridique. Mais la légende, elle, a déjà échappé aux tribunaux. Tupac Shakur appartient désormais à la lignée des martyrs universels : sa mort nourrit une mémoire, son art continue de défier le temps, et son nom résonne comme une vérité intemporelle.

L’homme est tombé à Las Vegas. La légende, elle, n’a jamais cessé de vivre.

Notes et références

- Murder of Tupac Shakur, Wikipedia (version mise à jour, septembre 2025).

- Cathy Scott, The Killing of Tupac Shakur, Las Vegas Sun, 1997 (investigation journalistique approfondie).

- Chuck Philips, Who Killed Tupac Shakur?, Los Angeles Times, série d’articles (2002).

- NBC News, « Search warrant executed in Tupac Shakur homicide case, Las Vegas police say », 18 juillet 2023.

- Rolling Stone, « Tupac Shakur’s Murder Examined in New National Geographic Doc », 2 juillet 2014.

- CNN, « Tupac’s final words revealed by police officer on scene of murder », 23 mai 2014.

- Haaretz, « FBI files on Tupac Shakur murder show he received death threats from Jewish gang », 14 avril 2011.

- The Daily Beast, Amy Zimmerman, « Suge Knight Claims He Knows Who Killed Tupac—and Says He Was the Real Target », 4 avril 2017.

- HipHopDX, Trent Clark, « Photographer of last Tupac Shakur photo recalls being on the scene », 14 septembre 2016.

- Sky News, « Who killed Tupac Shakur: Could the mystery finally be solved? », 3 juillet 2018.