Tupac Shakur, icône du hip-hop et poète révolté, reste l’un des artistes les plus influents de son temps. Héritier des Black Panthers, prophète du rap politique et figure tragique du gangsta rap, il incarne à la fois la gloire, les contradictions et les blessures de l’Amérique noire. Vingt-cinq ans après sa mort à Las Vegas, son héritage continue de vibrer comme une arme, une confession et une prophétie.

La légende et la blessure américaine

Las Vegas, 13 septembre 1996. Un jeune homme de 25 ans, criblé de balles, s’éteint dans une chambre d’hôpital. Son nom : Tupac Amaru Shakur. En quelques années, il a vendu plus de 75 millions de disques, incarné l’ascension fulgurante du hip-hop, mais aussi sa chute tragique. À peine adulte, déjà une légende.

Sa mort, spectaculaire et inexpliquée, scelle le destin d’un artiste dont la vie fut une course contre la montre. Tupac n’était pas seulement un rappeur : il fut acteur, poète, militant, provocateur. Sa trajectoire incarne à elle seule le paradoxe américain : un pays se proclamant terre de liberté, mais gangrené par les inégalités raciales, la violence urbaine et l’obsession de la célébrité.

Plus qu’une icône musicale, Tupac a été le miroir des fractures d’une société. Sa voix portait les cicatrices de l’histoire noire américaine, de l’héritage des Black Panthers aux ghettos ravagés par la drogue et la pauvreté. Mais cette voix savait aussi séduire, divertir, enflammer les foules. Elle oscillait sans cesse entre l’appel à la révolte et l’apologie d’un mode de vie gangsta.

Comment comprendre cet être double, à la fois prophète et provocateur, ange et démon ? C’est dans cette tension que se loge le mythe Tupac : celui d’un homme qui voulait embrasser toutes les contradictions de son époque, quitte à s’y brûler.

Le fils des Black Panthers

Pour comprendre Tupac, il faut d’abord revenir à son berceau politique. Son existence commence au cœur du feu : sa mère, Afeni Shakur, militante du Panther 21, enceinte lorsqu’elle comparaît devant un tribunal new-yorkais, accusée de conspiration et d’attaques armées. Elle sera acquittée, mais l’enfant qu’elle porte naît déjà dans la tourmente : héritier d’une lutte, fardeau d’une mémoire. Son père, Billy Garland, fut lui aussi un activiste noir engagé dans les Black Panthers. Dans son arbre familial circulent d’autres figures de résistance : Mutulu Shakur, son beau-père, longtemps dans la clandestinité ; Assata Shakur, sa tante, devenue symbole d’insoumission face à l’État américain.

Même son nom, Tupac Amaru Shakur, sonne comme une prophétie. Sa mère le choisit en hommage à Túpac Amaru II, dernier descendant de l’Inca exécuté en 1781 pour s’être rebellé contre l’Empire espagnol. Elle voulait que son fils sache, dès la naissance, qu’il appartenait à une lignée de révolutionnaires, que son destin s’inscrivait dans une histoire plus vaste que celle d’un simple quartier ou d’une seule génération.

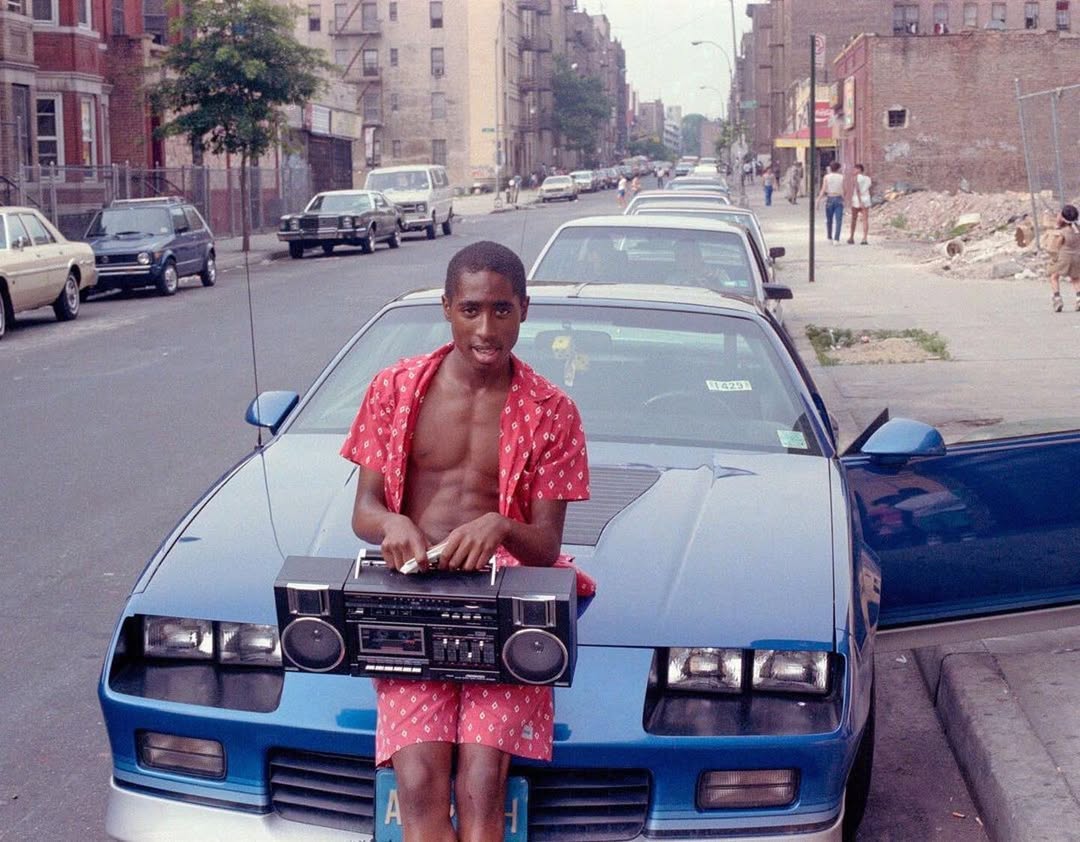

Mais cette noblesse symbolique ne se traduisit pas en confort. Tupac grandit dans la précarité, balloté par les déménagements, marqué par l’ombre de la pauvreté et par l’addiction de sa mère. Le contraste est frappant : élevé dans un récit de résistance héroïque, il découvre très tôt les fissures sociales d’une Amérique qui marginalise les siens. Entre les idéaux hérités des Black Panthers et la dureté du quotidien, un gouffre se creuse. C’est dans cet espace de contradictions que naîtra son art : une voix forgée par la fierté révolutionnaire, mais lestée par la fragilité sociale et intime.

Entre Shakespeare et la rue

En 1984, la famille Shakur quitte New York pour Baltimore. Dans cette ville fracturée par les inégalités, Tupac découvre un havre inattendu : la Baltimore School for the Arts. C’est là qu’il apprend à jouer Shakespeare, à déclamer des poèmes, à danser le ballet et à goûter au jazz. Dans cet espace, l’enfant des ghettos devient acteur, orateur, poète. Il incarne Hamlet le jour, mais retrouve le soir les rues rongées par la pauvreté et la violence.

Au milieu de ces années, une rencontre change sa vie : Jada Pinkett, camarade de classe, muse, sœur d’âme. Tupac lui dédie des poèmes où transparaissent une tendresse et une vulnérabilité rarement associées à l’image du rappeur. Ces textes, écrits bien avant la célébrité, révèlent une sensibilité littéraire nourrie autant par Shakespeare que par les douleurs intimes de l’adolescence noire américaine.

Mais cette double appartenance (la discipline des planches et la brutalité de la rue) forge une tension permanente. Tupac maîtrise l’art du masque, au sens théâtral comme au sens social : savoir jouer un rôle, savoir survivre. Il apprend que les codes de la scène ne sont pas si éloignés de ceux de la rue, où la réputation, la parole et l’apparence deviennent des armes. C’est dans cette dualité que s’enracine son génie : capable de citer Macbeth, mais aussi de transformer le désespoir d’un quartier en hymne rap.

Cette formation hybride explique pourquoi Tupac dépassera toujours la simple étiquette de “rappeur”. Il était déjà un acteur total, en quête d’une scène à la mesure de ses contradictions.

Du micro militant au “gangsta rap”

Les débuts de Tupac dans l’industrie musicale se font dans l’ombre, presque humblement. Sous le nom de MC New York, il s’essaie au rap avant d’intégrer en 1990 le collectif Digital Underground, d’abord comme danseur et “roadie”. Cette école des coulisses lui permet de comprendre la mécanique de l’industrie : les tournées, les studios, le rôle de la scène. Mais très vite, son charisme explose et son talent dépasse la simple figuration.

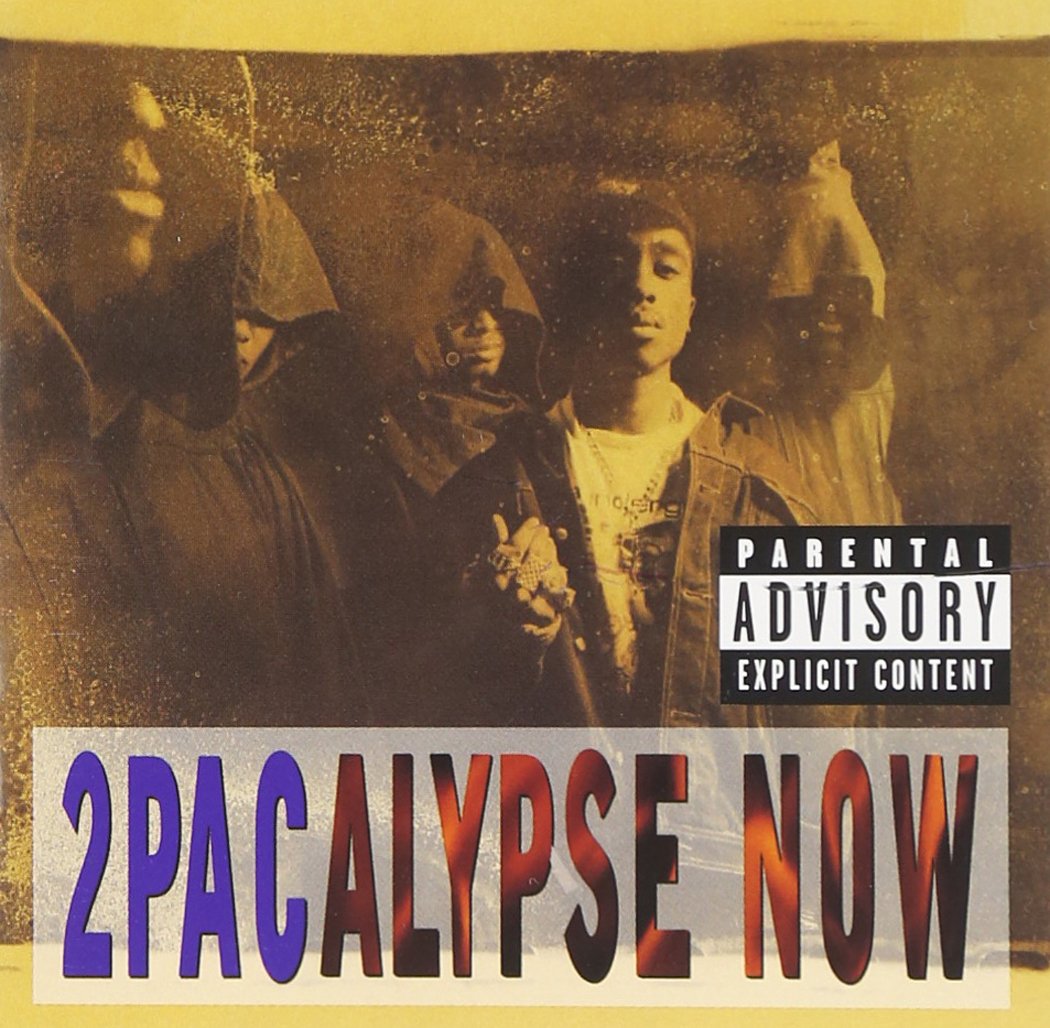

En 1991 paraît son premier album solo, 2Pacalypse Now. Dès les premières mesures, le ton est donné : ce disque est une arme. Tupac y dénonce frontalement le racisme, la misère sociale, la brutalité policière. Le titre Trapped devient un cri de révolte contre l’incarcération massive, Brenda’s Got a Baby raconte avec une poésie tragique la détresse d’une adolescente enceinte et abandonnée.

L’album choque au point que le vice-président américain Dan Quayle déclare qu’il “n’a pas sa place dans la société”. Mais loin de l’affaiblir, la polémique renforce son aura : Tupac n’est plus seulement un rappeur, il est une menace pour l’ordre établi.

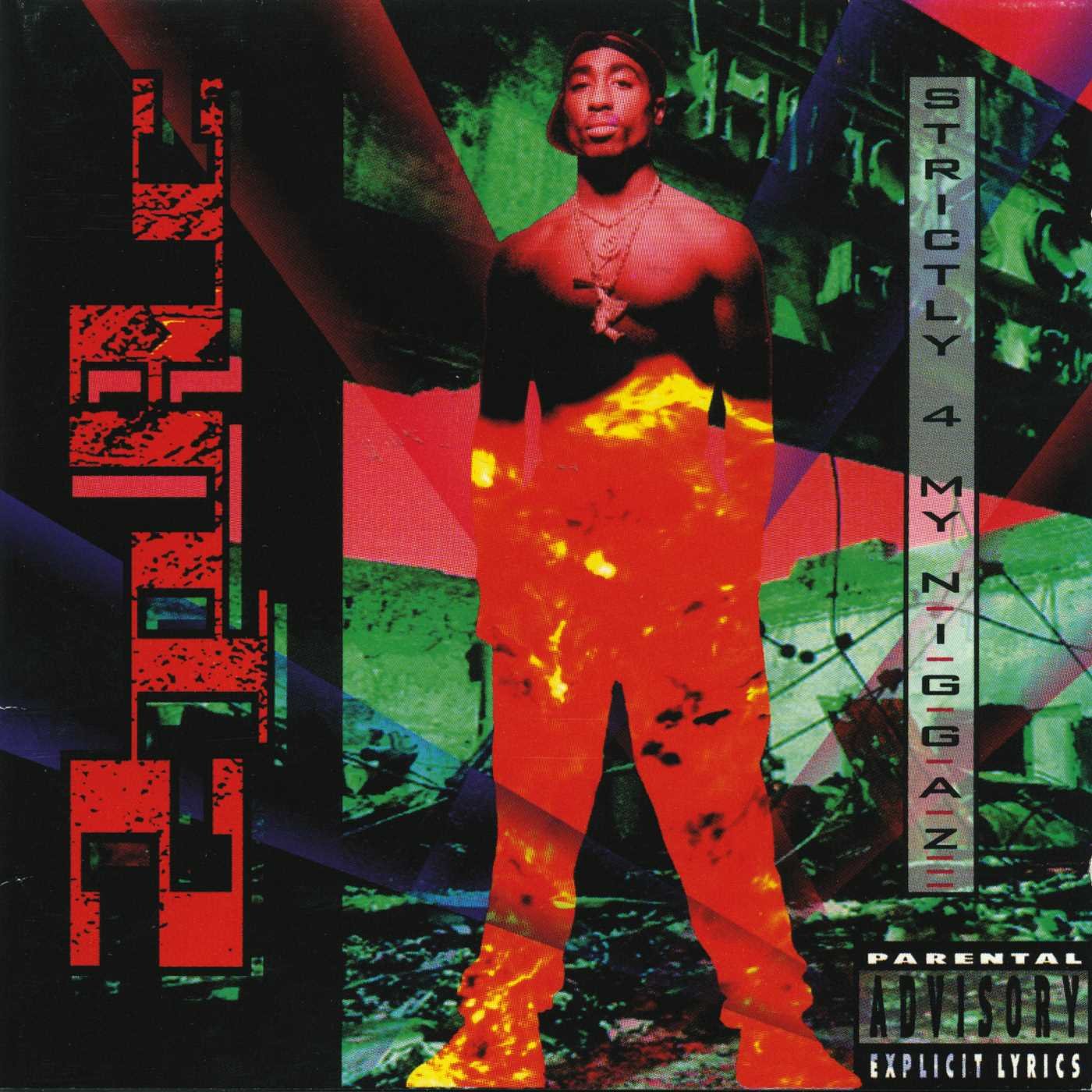

Deux ans plus tard, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (1993) confirme cette posture engagée tout en rencontrant le grand public. Le disque alterne entre brûlots politiques et hymnes fédérateurs.

Avec Keep Ya Head Up, Tupac signe une ode féministe inattendue dans un rap souvent machiste, tandis que I Get Around se transforme en succès festif, léger, calibré pour les clubs. Le contraste est saisissant : d’un côté, le poète militant ; de l’autre, l’homme qui assume un style de vie provocateur et hédoniste.

Dès cette époque, la contradiction fondatrice du mythe Tupac se dessine : il est à la fois la voix des opprimés et l’icône d’un rap de plus en plus assimilé au “gangsta lifestyle”. Ses textes oscillent entre compassion et menace, entre la lutte sociale et la tentation de la violence. Cette ambivalence, qui fera de lui une légende, nourrit déjà les polémiques et les malentendus.

La gloire au goût amer

À mesure que sa notoriété grandit, Tupac se rapproche toujours plus de la rue, non plus seulement comme sujet d’inspiration mais comme idéologie de survie. En 1993, il fonde le groupe Thug Life avec Mopreme Shakur et Big Syke. Plus qu’un collectif, c’est une bannière : le “voyou” (thug) n’est plus seulement un criminel, il devient une identité revendiquée face à un système qui nie toute dignité aux quartiers noirs. Dans ses interviews comme dans ses textes, Tupac érige la marginalité en drapeau : “Thug Life” n’est pas un vice, c’est une réponse à l’exclusion. Mais cette réappropriation, loin de calmer ses démons, alimente aussi la fascination et la peur qu’il suscite.

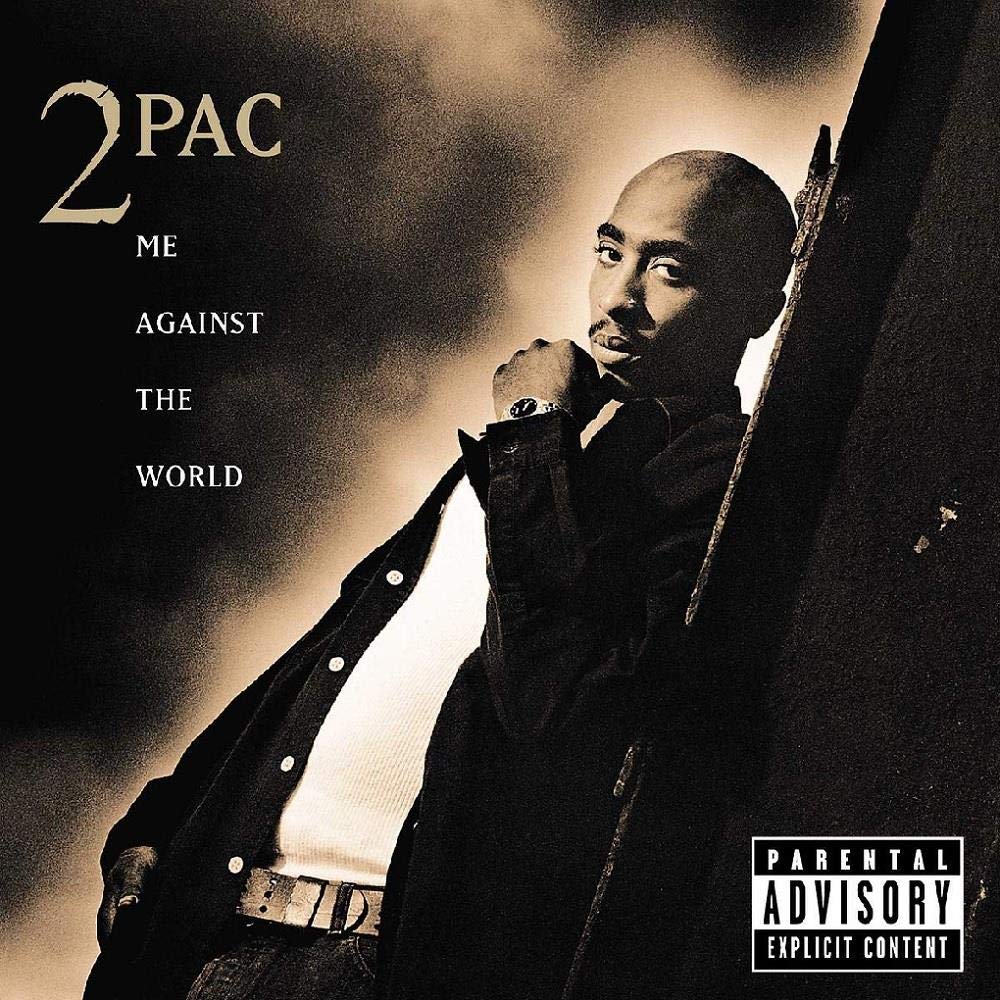

En 1995, tout bascule. Incarcéré pour une affaire de violences sexuelles contestée, Tupac enregistre depuis sa cellule ce qui deviendra son chef-d’œuvre : Me Against the World. Le disque, marqué par l’urgence et la clairvoyance, s’impose comme son testament anticipé. L’album entre directement à la première place du Billboard 200, fait inédit pour un rappeur derrière les barreaux.

À l’écoute, l’ambivalence de Tupac se déploie dans toute sa profondeur. D’un côté, la tendresse bouleversante de Dear Mama, hymne à sa mère Afeni et à toutes les mères noires qui portent leur famille à bout de bras. De l’autre, le désespoir de So Many Tears, où il confesse son obsession de la mort et la fatalité des destins brisés. Tupac est à la fois prophète et condamné, victime et bourreau de lui-même.

La critique le consacre, le public l’élève, les ventes explosent. Mais derrière le succès, la spirale infernale s’accélère : procès à répétition, fusillades mystérieuses, trahisons supposées, rivalités qui deviennent des guerres ouvertes. L’homme que l’on célèbre comme le plus grand rappeur de sa génération vit déjà comme un fugitif traqué par ses propres fantômes.

Le paradoxe est total : jamais Tupac n’aura été aussi reconnu, ni aussi isolé. Cette gloire, au goût amer, n’est pas l’aboutissement d’un rêve américain ; elle est le prélude à une chute tragique.

L’apothéose Death Row

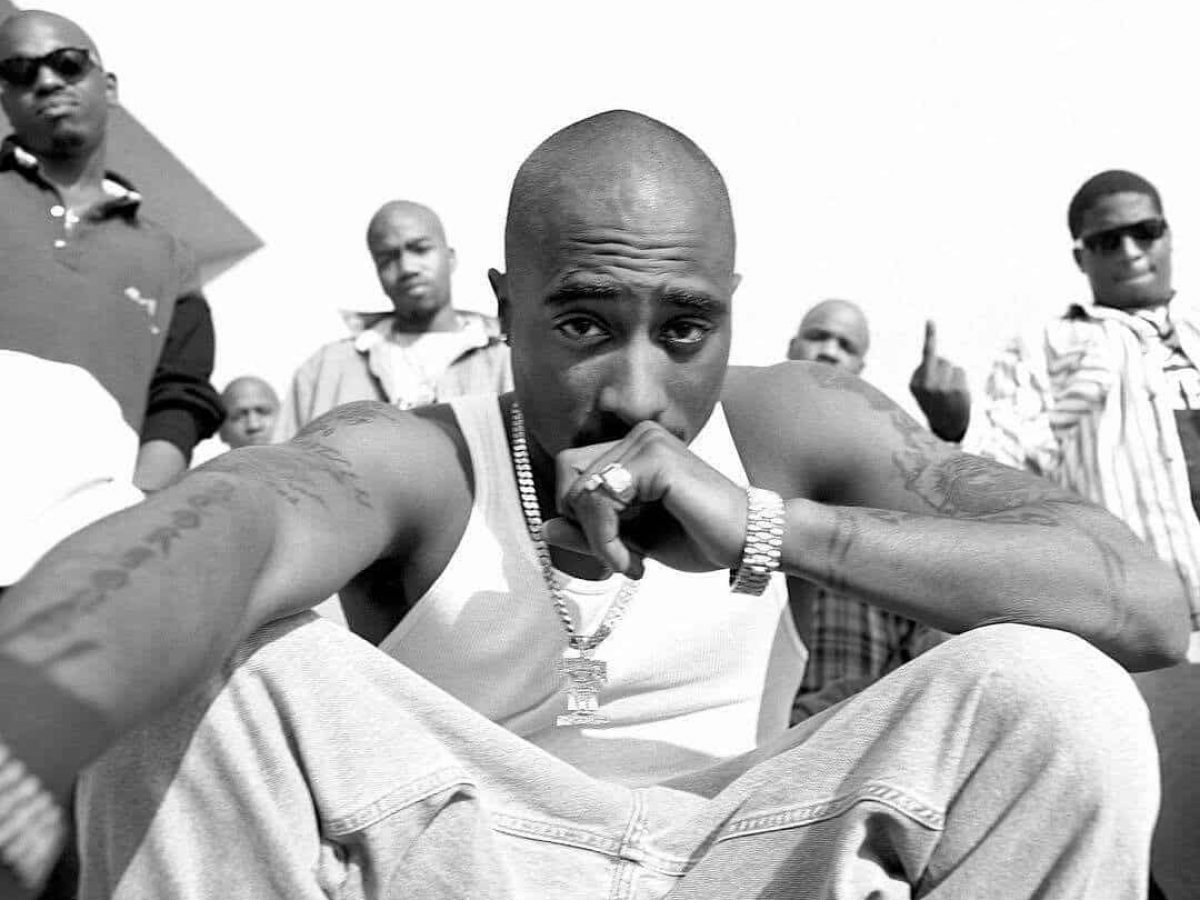

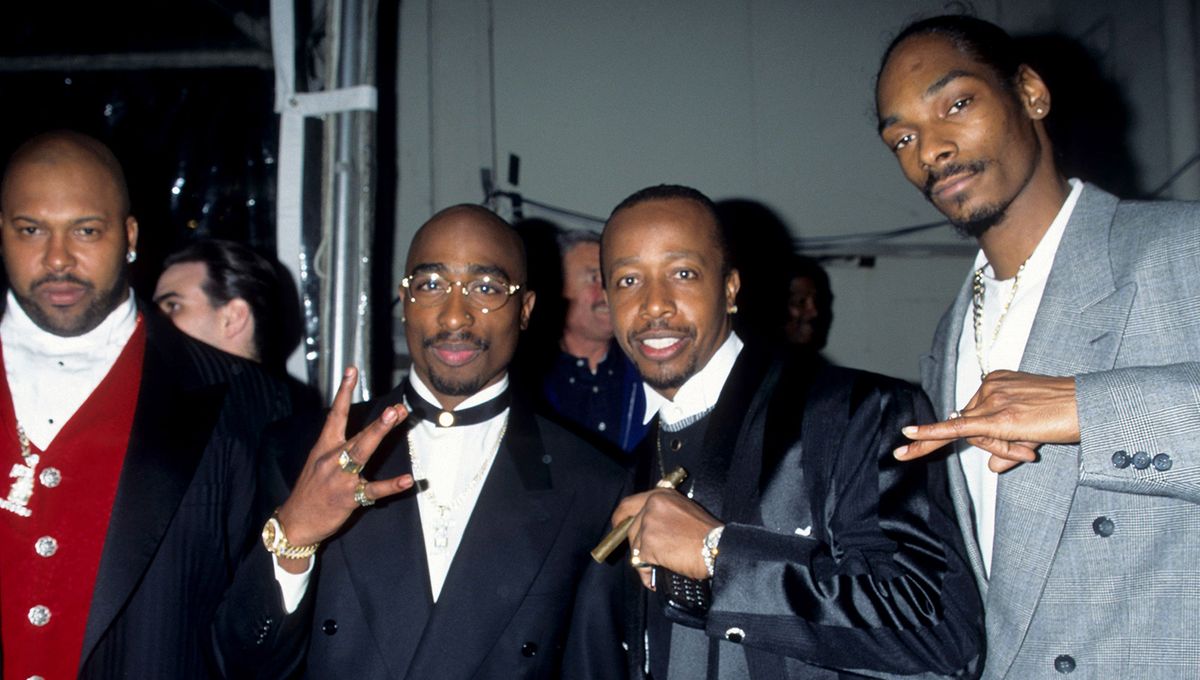

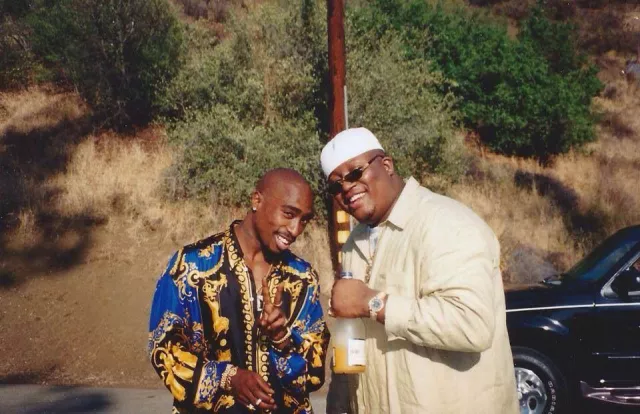

À sa sortie de prison en 1995, Tupac n’est plus le même homme. Brisé par l’incarcération, humilié par les procès, il signe avec Death Row Records, le label dirigé par le sulfureux Suge Knight. L’alliance est explosive : d’un côté, un rappeur incandescent, déterminé à prendre sa revanche ; de l’autre, un patron de label à la réputation de gangster, maître d’un empire où se confondent musique, argent et violence.

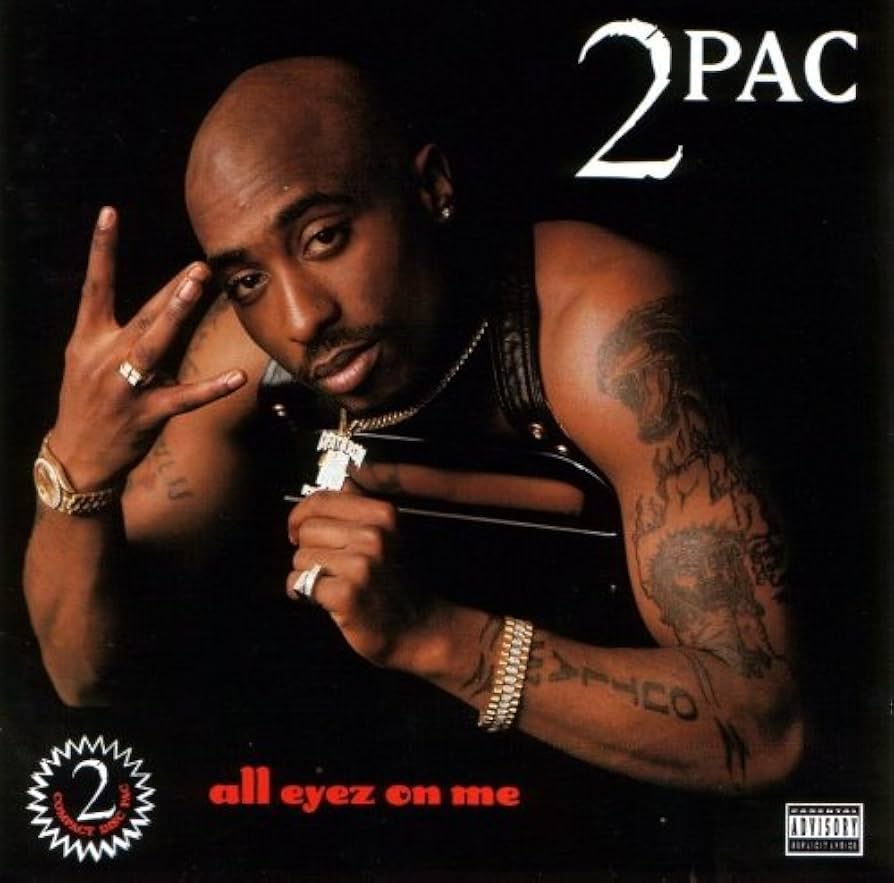

De cette union naît, en février 1996, l’album All Eyez on Me, premier double album de l’histoire du rap. Le projet est monumental, orgiaque, triomphal.

Porté par les hymnes California Love (avec Dr. Dre) et How Do U Want It, il propulse Tupac au sommet des classements mondiaux. En quelques mois, il devient le visage du hip-hop West Coast, star adulée et redoutée.

Mais derrière cette démesure, un basculement s’opère. La voix militante des débuts laisse place à une radicalisation de l’image. Tupac se met en scène en “gangsta” invincible, défiant ses ennemis à visage découvert. Le morceau Hit ’Em Up cristallise cette dérive : un diss-track incendiaire, véritable déclaration de guerre contre The Notorious B.I.G., Sean Combs et tout le camp East Coast. Rarement un artiste aura craché avec autant de rage sa haine dans un enregistrement destiné au grand public.

Cette escalade nourrit la légende, mais aussi la paranoïa. Tupac vit dans un climat de suspicion permanente : trahisons d’amis, règlements de comptes, menaces d’attentats. Chaque sortie, chaque concert, chaque studio devient une zone de guerre potentielle. L’artiste triomphe sur scène, mais vit comme un soldat assiégé hors des projecteurs.

Ainsi, All Eyez on Me n’est pas seulement un sommet artistique et commercial : c’est aussi l’album qui scelle la malédiction de Tupac. Tous les regards sont braqués sur lui, et dans cette lumière crue, il ne reste plus aucune échappatoire.

Makaveli : le testament prophétique

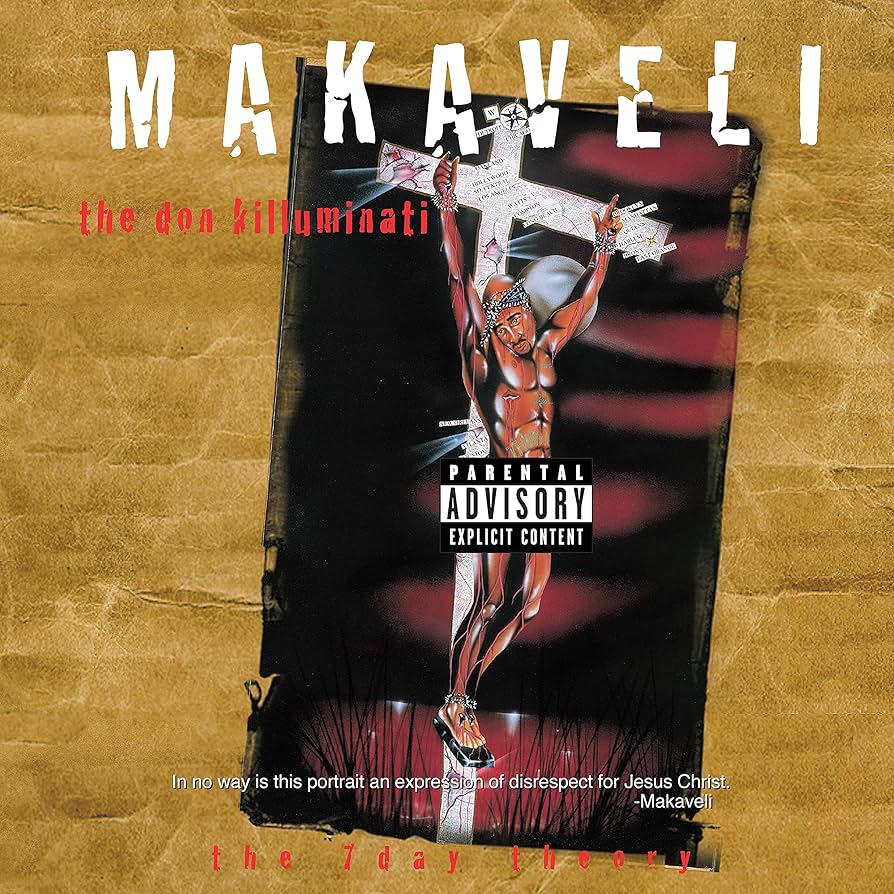

Quelques mois avant sa mort, Tupac s’isole en studio et enregistre, dans une urgence presque mystique, ce qui deviendra son ultime cri : The Don Killuminati: The 7 Day Theory. Écrit et enregistré en une semaine seulement, l’album paraît en novembre 1996, deux mois après son assassinat, sous un nouveau nom : Makaveli.

Ce pseudonyme n’est pas un hasard. Derrière “Makaveli” se profile la figure de Machiavel, dont Tupac a lu Le Prince durant son incarcération, aux côtés de L’Art de la guerre de Sun Tzu. L’influence est évidente : stratégie, manipulation, survie politique. Tupac se réinvente en stratège de la rue, en prophète visionnaire qui sait que ses jours sont comptés.

L’album lui-même sonne comme un testament. Les paroles, imprégnées de rage et de clairvoyance, semblent annoncer sa propre disparition. Chaque morceau transpire la fatalité, comme si Tupac écrivait déjà depuis l’au-delà. Hail Mary résonne comme une prière noire, un appel au salut impossible. Against All Odds règle ses comptes avec ses ennemis, dans une intensité presque suicidaire.

Devenu culte, The Don Killuminati: The 7 Day Theory est bien plus qu’un disque posthume : il est l’acte de naissance d’un mythe. Le nom de Makaveli nourrit les rumeurs ; certains le croient toujours vivant, caché, stratège ultime ayant orchestré sa propre disparition. Ce flou, entretenu par le caractère prophétique de l’album, ne fait qu’alimenter la légende.

En définitive, Makaveli n’est pas seulement une signature : c’est une métamorphose. Tupac y abandonne l’homme pour entrer dans l’éternité, non plus simple rappeur, mais icône tourmentée et visionnaire, crucifié par ses contradictions et ressuscité par sa musique.

Mort à Las Vegas

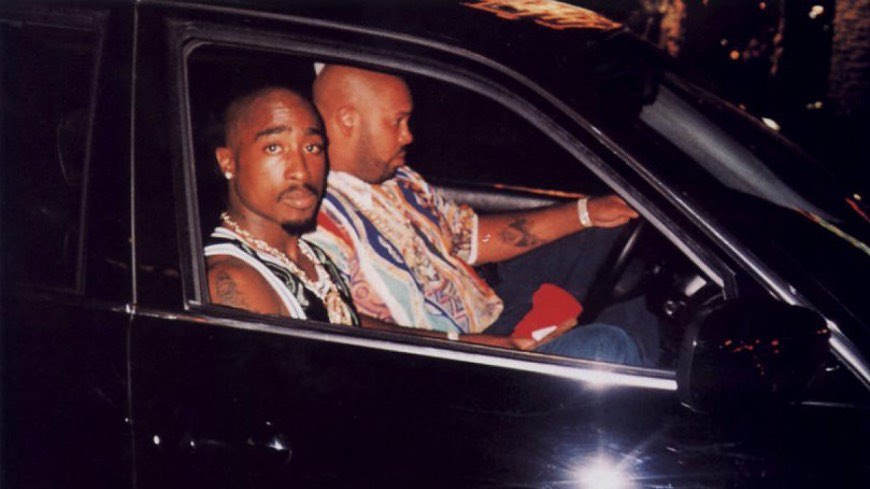

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, Tupac Shakur sort du match de boxe de Mike Tyson avec Suge Knight. Dans le hall du MGM Grand, il croise Orlando “Baby Lane” Anderson, membre des Crips de Compton, qu’il agresse avec son entourage. Quelques heures plus tard, à bord d’une BMW noire, Tupac est criblé de balles à un feu rouge sur Paradise Road. Quatre projectiles l’atteignent, dont deux au thorax. Transporté en urgence au University Medical Center, il lutte six jours avant de succomber le 13 septembre 1996, à seulement 25 ans.

La scène a tout d’un règlement de comptes mafieux. Pourtant, plus de vingt-cinq ans après, l’affaire reste auréolée de mystère. Les hypothèses se multiplient : Orlando Anderson, rapidement interrogé puis relâché, avant d’être abattu lui-même en 1998 ; l’implication supposée de The Notorious B.I.G., assassiné à son tour quelques mois plus tard à Los Angeles ; l’ombre d’un complot policier ou fédéral, certains évoquant même le FBI, accusé d’avoir toujours surveillé de près les figures issues des Black Panthers.

Le silence des autorités nourrit les rumeurs. Aucune condamnation formelle, aucune enquête aboutie, malgré des témoins et des suspects identifiés. La police de Las Vegas, critiquée pour son inaction, laisse s’installer l’idée d’une vérité confisquée. Dans cet espace de doute, l’industrie musicale et les médias exploitent l’événement, transformant l’assassinat en spectacle et en produit.

Mais pour des millions de jeunes, la mort de Tupac dépasse le fait divers : elle devient le martyre d’une génération noire américaine. Un symbole tragique de ce que signifie grandir dans un système qui fabrique des héros pour mieux les briser. Tupac n’est pas seulement tombé sous les balles d’un inconnu ; il est mort de la violence structurelle qui gangrène les ghettos et de l’obsession d’une société pour le sang et la gloire.

Poète, prophète, produit

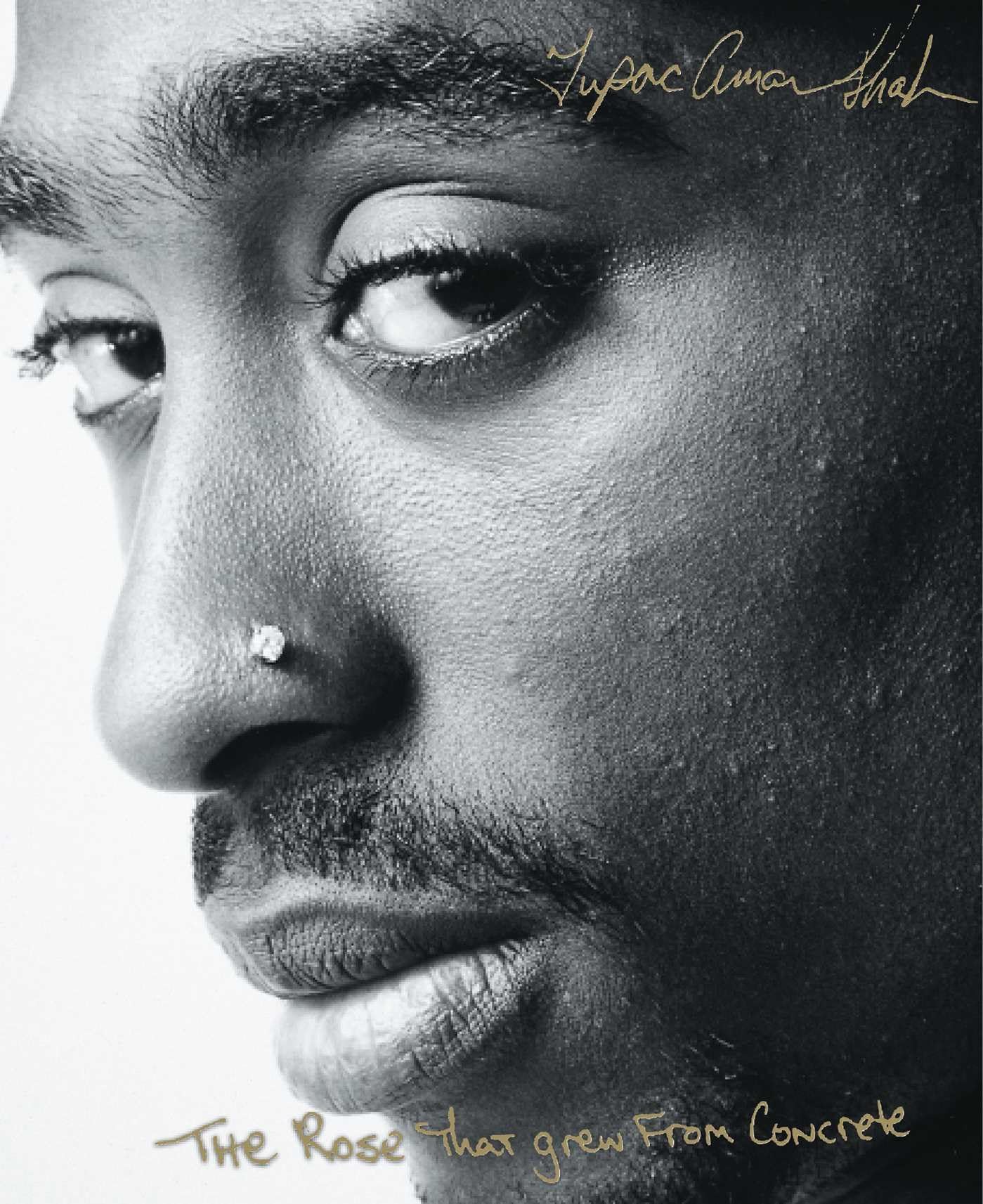

La mort de Tupac n’a pas mis fin à son œuvre ; elle l’a démultipliée. Au-delà de ses albums posthumes, c’est son écriture intime qui a ressurgi. Dans ses carnets, publiés sous le titre The Rose That Grew from Concrete, il laisse des poèmes d’une intensité désarmante : fragments où se mêlent douleur, amour, fierté et désir de liberté. Ces textes rappellent que Tupac n’était pas qu’un rappeur : il était un poète en lutte avec le réel, capable de transformer son expérience en parabole universelle.

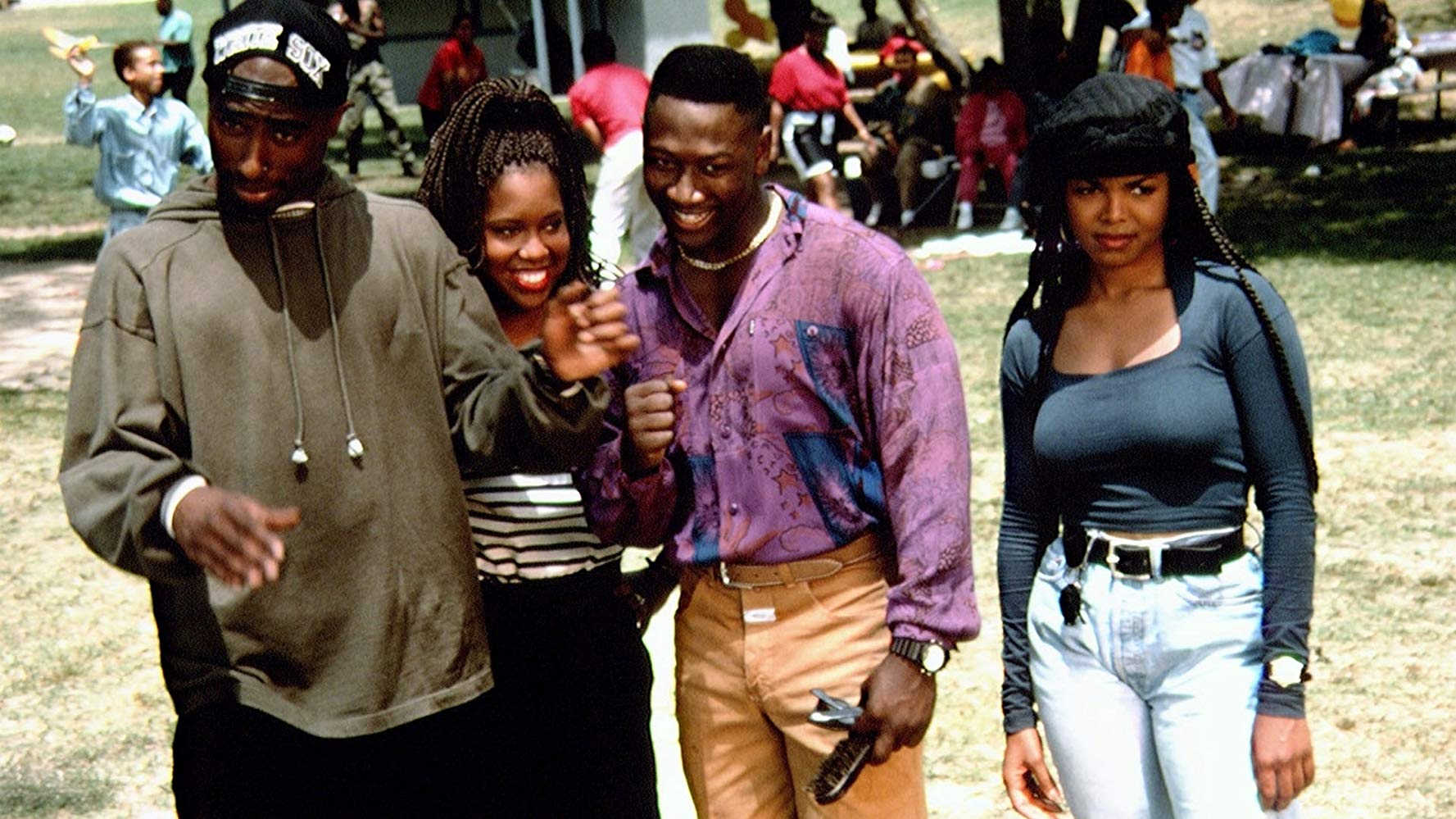

Son charisme dépassait la musique. Au cinéma, dans Juice (1992), il incarne un personnage habité d’une noirceur magnétique ; dans Poetic Justice (1993), aux côtés de Janet Jackson, il révèle une sensibilité romantique inattendue ; dans Above the Rim (1994), il se glisse dans la peau d’un gangster troublant de vérité. Chaque rôle confirmait ce que beaucoup savaient déjà : Tupac n’était pas seulement une voix, mais un corps incandescent, une présence qui captait la lumière et imposait le respect.

Sur le plan culturel, son influence est tentaculaire. Du rap conscient de Kendrick Lamar aux icônes contemporaines de la pop et du R&B, tous revendiquent l’héritage de Tupac, ce mélange unique de révolte, de poésie et de vulnérabilité. Dans la mode, son passage sur les podiums de Versace avec Kidada Jones a marqué les esprits : image d’un rappeur devenu icône mondiale, brouillant les frontières entre ghettos et haute couture.

Mais cette immortalité a un prix. Tupac est devenu un produit : t-shirts, hologrammes, rééditions, documentaires, biographies autorisées. L’industrie a transformé sa rébellion en marchandise, son cri de rage en slogan rentable. Pourtant, derrière cette récupération, le cœur de son message continue de vibrer. Dans les quartiers, dans les universités, dans les mouvements militants, Tupac reste une voix vivante de résistance, celle d’un homme qui a fait de son art une arme, et de sa vie une légende.

Le miroir d’une Amérique inachevée

Tupac Shakur apparaît aujourd’hui comme une figure christique du hip-hop, crucifiée par ses propres contradictions. Porteur de la parole des opprimés, il s’est aussi laissé consumer par les excès de la rue qu’il sublimait en chansons. Entre le poète et le gangster, entre le prophète et le provocateur, il n’a jamais choisi. C’est précisément cette tension qui a façonné sa légende.

Héritier des révoltes noires, Tupac a prolongé, à sa manière, la lignée des Malcolm X et des Black Panthers. Mais là où ses aînés maniaient le discours politique, lui maniait la rime, la scène et la caméra. Il a inventé une forme nouvelle de combat : le rap comme arme politique globalisée, entendue de Compton à Soweto, de Harlem à Paris.

Vingt-cinq ans après son assassinat, son écho demeure intact. Dans chaque jeune qui cite ses vers, dans chaque artiste qui revendique son héritage, Tupac rappelle que la musique peut être tout à la fois arme, confession et prophétie. Son corps a disparu sur une route de Las Vegas, mais son esprit continue de hanter une Amérique qui n’a toujours pas réglé ses fractures raciales et sociales.

Tupac n’a pas seulement été une star : il fut et reste un miroir tendu à l’Amérique. Et tant que ce pays n’aura pas accompli sa promesse d’égalité, son nom résonnera comme une blessure ouverte, une vérité qui dérange.

Notes et références

- Dyson, Michael Eric. Holler If You Hear Me: Searching for Tupac Shakur. Basic Civitas Books, 2001.

- Rose, Tricia. Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America. Wesleyan University Press, 1994.

- Chang, Jeff. Can’t Stop Won’t Stop: A History of the Hip-Hop Generation. Picador, 2005.

- Shakur, Tupac. The Rose That Grew from Concrete. Pocket Books, 1999.

- Quinn, Eithne. Nuthin’ but a « G » Thang: The Culture and Commerce of Gangsta Rap. Columbia University Press, 2005.

- Westhoff, Ben. Original Gangstas: Tupac Shakur, Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube, and the Birth of West Coast Rap. Hachette, 2016.

- Dyson, Michael Eric. Tears We Cannot Stop: A Sermon to White America. St. Martin’s Press, 2017 (chapitre sur Tupac et l’Amérique raciale).