On croit connaître Rosa Parks. Une femme, un bus, un refus. Mais derrière ce geste devenu mythe, se cache une vie de luttes, de stratégie, de courage. Loin de l’image figée d’une icône docile, Rosa Parks fut une militante redoutable, formée, connectée, et déterminée. Son refus du 1er décembre 1955 n’est pas un coup d’éclat isolé, mais le fruit d’années de combats silencieux et de tactiques collectives. Voici l’histoire vraie, complète, politique ; celle d’une femme qui n’a jamais cessé de résister.

Montgomery, Alabama. 1er décembre 1955.

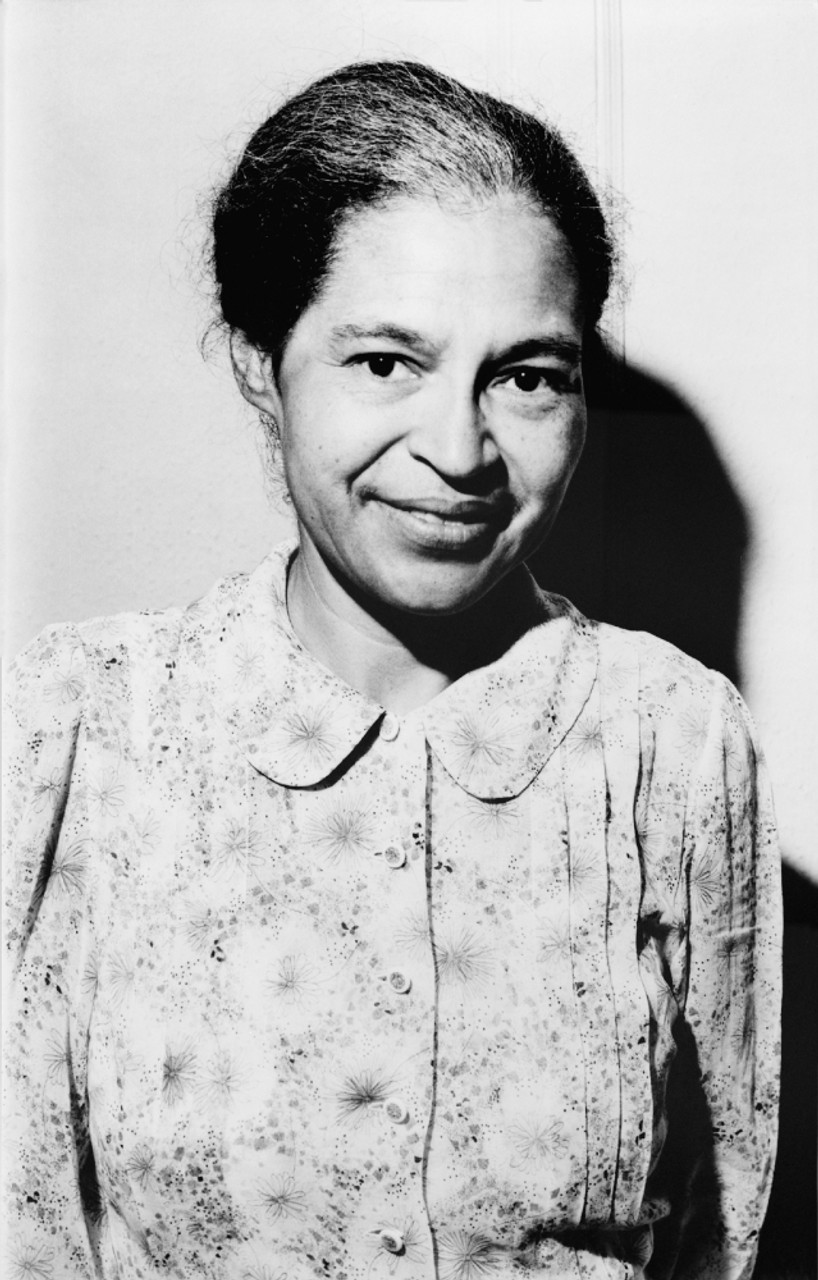

Le moteur du bus gronde dans la lumière tamisée d’un après-midi d’hiver. Les banquettes de cuir craquent sous le poids d’une ségrégation devenue ordinaire. Sur le siège 11, une femme noire, 42 ans, couturière discrète, s’assoit là où elle ne devrait pas. Le chauffeur, James F. Blake (un habitué des humiliations publiques) lui intime de se lever. Elle refuse. Et l’Histoire change de direction.

Ce jour-là, dans l’enceinte étouffante d’un bus municipal, c’est toute la structure raciale des États-Unis du Sud qui se fissure.

Mais pour comprendre la portée de ce refus, il faut plonger dans l’Amérique de l’après-guerre : une république victorieuse contre le nazisme, mais incapable de garantir l’égalité sur son propre sol. En Alabama comme ailleurs dans le Deep South, les lois Jim Crow codifient l’apartheid à l’américaine : bancs publics séparés, écoles inégales, lynchages impunis, et transports compartimentés. Le corps noir y est contrôlé, déplacé, et souvent écrasé ; symboliquement comme physiquement.

Dans ce décor de violence légale et de silences institutionnels, Rosa Louise Parks entre en scène. Non pas comme une grand-mère soudain lasse de marcher (comme le récit aseptisé des manuels scolaires aime à le répéter) mais comme une militante aguerrie, stratège, et parfaitement consciente du théâtre politique dans lequel elle s’inscrivait.

Et si Rosa Parks n’avait pas été “fatiguée” ce jour-là, mais stratégiquement prête ?

Et si le courage de rester assise fut moins une impulsion qu’un point d’orgue dans un combat déjà entamé ?

Dans les limbes d’un Sud racialement fracturé

Née Rosa Louise McCauley en 1913 à Tuskegee, au cœur de l’Alabama, la petite fille dont l’Histoire retient la posture tranquille d’un refus s’inscrit d’abord dans une cartographie complexe du sang et des appartenances. À la croisée des mondes, son arbre généalogique mêle l’Afrique subsaharienne, les terres Cherokee, et l’Irlande du Nord via les Scots d’Ulster. Une généalogie dissonante, composite, qui incarne à elle seule la violence fondatrice des Amériques : viols d’esclaves, effacements des peuples natifs, colons blancs en quête de terres vierges.

Le métissage de Rosa Parks n’a rien d’un folklore identitaire. Il est charge mémorielle, mémoire douloureuse incorporée. Sa grand-mère maternelle, Rose Edwards, fille d’une esclave et d’un Irlandais, fut le pilier affectif et spirituel de son enfance. C’est elle qui lui transmet, au-delà du prénom, la force morale des lignées subalternes. Une force faite de dignité muette, de refus intimes, d’insubordination domestique ; celle des femmes qui se taisent mais enseignent.

Son grand-père, quant à lui, montait la garde, fusil en main, sur le perron familial, guettant les processions nocturnes du Ku Klux Klan. Car dans cette Amérique de la première moitié du XXe siècle, les Noirs ne vivaient pas seulement sous la menace du mépris institutionnel : ils vivaient dans la peur physique, tangible, de la pendaison arbitraire. Loin des figures passives ou des victimes sans défense, la famille McCauley constitue une cellule de résistance avant l’heure. Une sorte de forteresse domestique au milieu d’un territoire hostile.

Il ne faut donc pas s’étonner que Rosa Parks ait porté très tôt une conscience aiguë du “double monde” dans lequel elle évoluait : celui des Blancs, vertical, dominant, sûr de ses lois ; et celui des Noirs, latéral, défensif, contraint à l’invisibilité. Ce clivage, elle l’a vécu dès ses trajets scolaires, observant chaque matin les bus emporter les enfants blancs tandis qu’elle et les siens marchaient dans la poussière rouge du Sud rural. L’Amérique lui offrait sa géographie raciale dès les premiers pas.

Avant de fréquenter les bancs de l’école, Rosa Parks fut d’abord l’élève silencieuse de sa mère, Leona, institutrice de métier et militante de conviction. Après le divorce des parents, c’est dans l’espace restreint mais rigoureux du foyer maternel que Rosa apprend à lire, écrire, penser ; et résister. L’enseignement n’y est pas qu’instruction : il est transmission d’un code moral, d’un sens du combat. Chaque leçon devient un acte de foi en la dignité noire, dans un monde bâti pour la nier.

Ce n’est donc pas un hasard si Rosa Parks fut alphabétisée avant même d’avoir porté un uniforme scolaire. Et lorsqu’elle intègre la Montgomery Industrial School for Girls, une institution fondée par des missionnaires abolitionnistes du Nord, elle y découvre un double enseignement : les savoirs académiques d’un côté, et la haine en retour de ceux qui ne supportent pas que des jeunes filles noires reçoivent une éducation. Deux fois, l’école sera incendiée par les sbires locaux du Klan. Les cendres en guise de bulletin.

Mais la violence n’est pas toujours spectaculaire. Elle est aussi sourde, insidieuse, quotidienne. Rosa se souvient que dans les lieux publics, l’eau des fontaines “pour Blancs” lui semblait avoir meilleur goût ; non pas parce qu’elle l’avait bue, mais parce que l’interdit même la rendait désirable. À sept ans, cette perception n’est pas naïve : c’est une prise de conscience que le monde n’est pas neutre, qu’il se divise en privilèges et en humiliations codifiées.

Dans les bus, les humiliations se ritualisent. Les enfants noirs n’ont pas de ramassage scolaire. Les adultes doivent payer à l’avant, ressortir, puis remonter par l’arrière — quand le chauffeur ne referme pas les portes pour les laisser derrière. Une scène qui, en 1943, faillit dégénérer lorsque Rosa se heurta déjà au même James Blake, le conducteur qu’elle affrontera douze ans plus tard. Ce jour-là, il la chasse comme une indésirable. Elle marchera huit kilomètres sous la pluie, seule, mais déterminée à ne plus jamais subir.

Il y a dans cette enfance marquée par la pédagogie maternelle et la brutalité structurelle un seuil invisible ; ce que Rosa Parks appellera plus tard la frontière entre soumission et conscience. Beaucoup de Noirs du Sud s’étaient résignés à survivre dans les marges. Rosa, elle, apprend à y lire le mensonge fondamental du “vivre ensemble” américain.

Et lentement, très lentement, une idée naît : que l’acceptation peut devenir complicité. Que refuser n’est pas un choix héroïque, mais une nécessité morale.

Une militante, une stratège, une femme

Contrairement à l’image figée d’une couturière “prise au dépourvu” par l’Histoire, Rosa Parks n’est pas tombée dans la dissidence par accident. Son geste du 1er décembre 1955 n’était ni impulsif ni isolé : il fut le fruit d’années d’engagement patient, discret, mais profondément structuré.

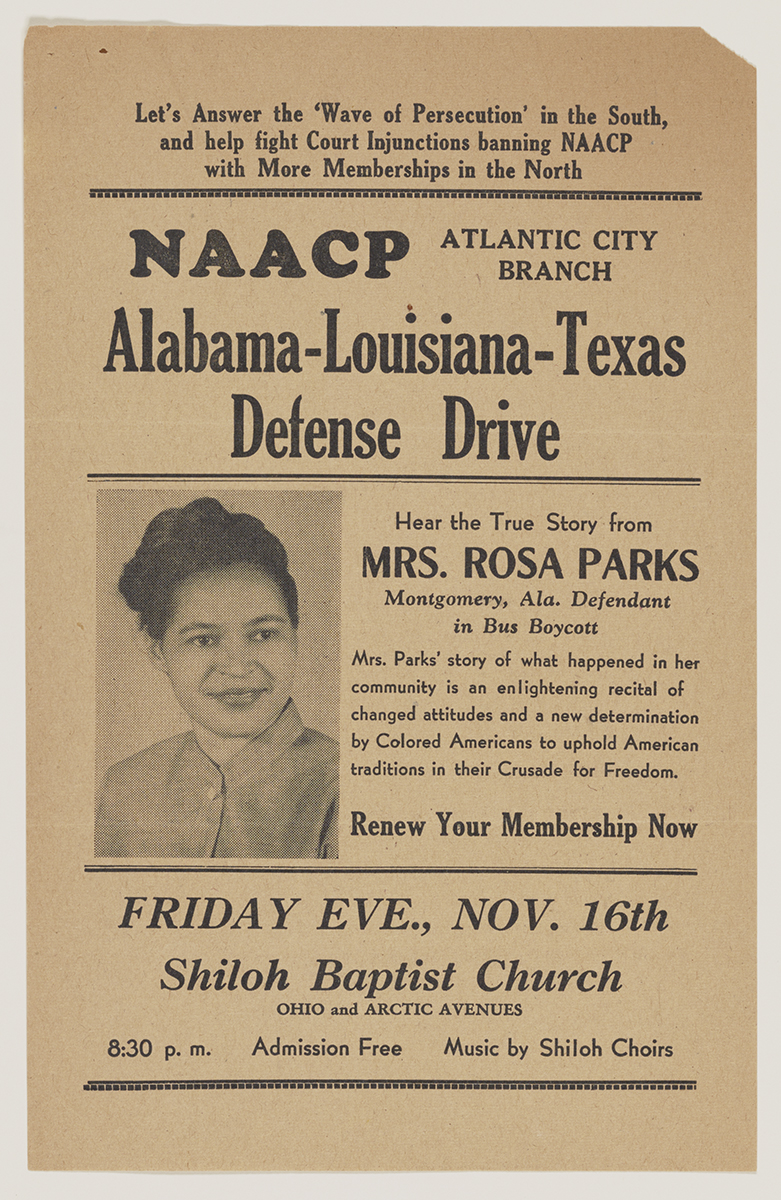

Dès 1943, elle adhère à la branche de Montgomery de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), organisation alors en première ligne dans la défense juridique des Afro-Américains. On la cantonne d’abord au poste de secrétaire ; un rôle administratif, modeste en apparence. Mais dans ce Sud patriarcal, où même les hommes noirs peinent à s’imposer, le statut d’une femme noire militante reste subalterne. Pourtant, elle tient son rang avec constance et détermination, consignant scrupuleusement les réunions, organisant les adhésions, écoutant les récits de brutalités. Ce secrétariat devient un poste d’observation stratégique.

L’année suivante, 1944, Rosa Parks est envoyée en mission à Abbeville, Alabama, pour enquêter sur une affaire qui a secoué la conscience noire : le viol collectif de Recy Taylor, une jeune ouvrière noire, par sept hommes blancs. Aucun ne sera poursuivi. L’affaire, étouffée par les autorités, révèle crûment l’impunité blanche dans le Sud. Rosa mène l’enquête, interroge, rassemble les preuves, et transmet les informations aux journaux. L’indignation gagne le pays, mais la justice reste aveugle. Pour Rosa, ce sera un moment charnière : l’intuition que les institutions ne protègent que ceux qu’elles ont choisis de considérer comme citoyens.

Ce même tournant la conduit à fréquenter un autre cercle de résistants ; un couple blanc, Clifford et Virginia Durr, juristes progressistes, proches du New Deal, et figures rares d’alliés blancs dans un Sud hostile. Ils reconnaissent en Rosa non pas une subalterne utile, mais une conscience lucide. Ils l’encouragent à suivre une session de formation au Highlander Folk School dans le Tennessee, centre d’éducation populaire alors sous surveillance pour ses idées trop radicales. Là, Rosa Parks découvre d’autres luttes : celles des ouvriers, des mineurs, des syndicalistes. Elle comprend que la question noire n’est pas isolée ; elle est au cœur d’un système global d’oppression.

Cette période n’est pas une simple “préface” à son acte de désobéissance. Elle en est l’armature. Elle montre que Rosa Parks ne fut jamais une simple victime, mais une militante méthodique, stratégiquement formée, socialement connectée, idéologiquement armée.

Il est donc temps de reconsidérer l’image convenue de la “vieille dame fatiguée”. En 1955, Rosa Parks n’est ni naïve ni spontanée. Elle est prête. Ce n’est pas l’Histoire qui l’attrape au vol ; c’est elle qui la saisit avec sang-froid.

L’histoire populaire aime les débuts clairs, les héroïnes solitaires, les gestes symboliques. Mais Rosa Parks ne fut ni la première, ni la seule. Neuf mois avant qu’elle ne refuse de céder sa place, Claudette Colvin, une adolescente de 15 ans, avait déjà défié le même système à Montgomery. Menottée, expulsée brutalement d’un bus, Colvin invoqua ses droits constitutionnels en hurlant dans la cabine du poste : « C’est ma liberté qu’on viole. » Pourtant, son cas sera écarté. Pourquoi ? Trop jeune, trop franche, et surtout ; enceinte d’un homme marié. Une transgression morale insupportable pour une communauté noire soucieuse de présenter un “plaignant irréprochable”. Rosa Parks, en revanche, est une femme mariée, stable, chrétienne, discrète. Une figure respectable. Et, surtout, une militante déjà au cœur des réseaux.

Ce choix, loin d’être une simple coïncidence, révèle la stratégie politique du mouvement. Rosa Parks n’est pas propulsée par le hasard ; elle est sélectionnée. Elle incarne à la fois l’ordre moral intérieur et la révolte maîtrisée. Une militante suffisamment expérimentée pour résister aux pressions policières, mais suffisamment digne pour porter le combat devant les tribunaux et les médias. Elle est, littéralement, la figure défendable.

En parallèle, son travail dans une base aérienne déségrégée, la Maxwell Air Force Base, l’expose à un autre monde possible. Là, ni les cantines ni les transports internes ne sont soumis aux lois Jim Crow. Cette coexistence, relative mais réelle, agit sur Rosa comme une révélation : la ségrégation n’est pas naturelle, elle est politique. Et donc, réversible. C’est à Maxwell que germe l’idée que l’oppression peut être contestée ; et que le refus, même individuel, peut ébranler l’ordre établi.

À cela s’ajoute une autre dimension, moins connue mais essentielle : le yoga. Rosa Parks en pratique depuis les années 1950, bien avant que cela ne devienne une mode bourgeoise. Pour elle, ce n’est pas un loisir, mais un outil de maîtrise corporelle, de canalisation du stress, et de recentrage moral. Dans ses mémoires, on découvre une femme pour qui le souffle et le calme intérieur sont des formes de résistance. Elle enseigne même cette discipline plus tard, dans le cadre de son institut, aux jeunes militants. Elle y mêle postures, mémoire des luttes, et enseignement des droits civiques.

Ainsi, bien avant le célèbre boycott de décembre 1955, Rosa Parks était déjà en mouvement, physiquement, intellectuellement et spirituellement. Ce qu’elle a accompli ce jour-là dans le bus n’était pas une rupture, mais une culmination. Une décision née d’un long trajet intérieur ; fait de désillusions, de formations, de micro-luttes, et d’une pratique quotidienne de la maîtrise de soi.

Rien dans son geste n’était improvisé. Tout, au contraire, était déjà écrit.

Le geste, l’arrestation, la révolte organisée

Ce n’est pas un inconnu que Rosa Parks affronte ce 1er décembre 1955. Ce n’est pas un simple chauffeur zélé appliquant des lois iniques. C’est James F. Blake, le même homme qui, douze ans plus tôt, avait déjà tenté de l’humilier publiquement. En 1943, Rosa monte dans son bus, paie à l’avant comme l’exige le règlement, mais plutôt que de redescendre pour rentrer par l’arrière (cette gymnastique humiliante imposée aux Noirs), elle s’avance vers le fond directement. Blake explose. Il crie, il menace, main sur la crosse de son arme. Rosa est expulsée. Le bus démarre, la laissant seule sous la pluie. Huit kilomètres à pied. Une marche amère, trempée de colère froide. Ce jour-là, quelque chose se brise ; mais aussi, peut-être, se forme.

Blake, pour Parks, incarne la brutalité quotidienne de la ségrégation. Pas le Ku Klux Klan masqué, pas le juge raciste en robe, mais le fonctionnaire banal de l’apartheid américain : un homme blanc, ordinaire, investi d’un petit pouvoir, décidé à rappeler aux Noirs leur place.

Alors en 1955, quand Rosa monte dans ce bus à Montgomery et voit Blake au volant, elle sait. Elle le reconnaît. Elle sait aussi ce qui va suivre. Et cette fois, elle reste assise.

Certains récits, bien commodes, diront qu’elle était “fatiguée”. Physiquement, peut-être. Mais fondamentalement, elle était prête. Depuis longtemps. Son refus n’était pas une explosion d’épuisement, mais un acte minutieusement mûri ; la convergence d’une décennie de luttes, de formations, de lectures, d’humiliations digérées et de stratégies apprises.

Dans ses mémoires, elle écrit :

« Je n’étais pas fatiguée de marcher, j’étais fatiguée de céder. »

Et elle ne cède pas. Blake appelle la police. Rosa ne résiste pas à l’arrestation, mais elle ne collabore pas non plus. Elle est calme, déterminée, inébranlable. À ce moment précis, ce n’est plus James Blake qui détient le pouvoir. C’est elle qui orchestre la scène, qui impose le tempo. Elle vient de déclencher une mécanique qu’aucun chauffeur blanc ne pourra désamorcer.

L’arrestation de Rosa Parks, en soi, n’aurait peut-être pas suffi à déclencher un mouvement national. D’autres avant elle avaient refusé l’injustice (Claudette Colvin, Aurelia Browder, Mary Louise Smith) mais aucun de ces actes n’avait encore trouvé la caisse de résonance adéquate. Ce qu’il fallait, c’était une conjonction : une figure légitime, des relais militants aguerris, et un contexte propice à la cristallisation de la colère noire.

Rosa Parks appelle depuis sa cellule Edgar Nixon, leader de la NAACP locale, syndicaliste tenace et vétéran des luttes civiques. Nixon comprend immédiatement que l’événement dépasse le fait divers. Il appelle à son tour Clifford Durr, avocat blanc progressiste, défenseur des causes perdues dans un Sud hostile aux justiciers. Durr accepte d’assurer la défense de Parks. La chaîne est lancée. L’affaire sort du simple cadre pénal. Elle devient politique.

Dès le soir même, la rumeur court dans Montgomery. Les militants se réunissent. La communauté noire, majoritaire parmi les usagers des transports publics, enrage depuis des années contre les humiliations de la compagnie de bus municipale. Rosa Parks devient le catalyseur de cette frustration collective. Mais pour que la mobilisation tienne, il faut une structure.

C’est là qu’émerge un jeune pasteur encore peu connu hors de son cercle : Martin Luther King Jr. Il n’a que 26 ans, vient d’arriver à Montgomery, et prêche à la Dexter Avenue Baptist Church. Son éloquence séduit, sa prestance rassure. Il est nommé président de la nouvelle organisation créée dans l’urgence : la Montgomery Improvement Association.

Le boycott est décrété. Pas de manifestation bruyante, pas de violence : une abstention massive. Les Afro-Américains, qui représentent 75% des clients des bus, décident de marcher, de s’organiser en taxis solidaires, de boycotter jusqu’à obtenir des avancées concrètes. Trois revendications simples, mais décisives, sont formulées :

- La liberté de s’asseoir n’importe où, selon la règle du “premier arrivé, premier assis”.

- Des chauffeurs plus respectueux envers tous les passagers, quelle que soit leur couleur de peau.

- L’embauche de conducteurs noirs, dans les quartiers afro-américains.

Le boycott dure 381 jours. La ville est paralysée. Les pertes économiques s’accumulent, la pression judiciaire monte, les domiciles de King et Nixon sont dynamités. Mais la mobilisation tient. Le monde observe. Les télégrammes de solidarité affluent d’Europe, d’Inde, de Harlem. Le combat local devient un symbole universel.

Et Rosa Parks, dans cette mécanique, reste la flamme initiale. Sans discours flamboyant, sans charisme spectaculaire. Juste une femme assise, dans un bus, et qui refuse l’effacement.

Rosa Parks, la femme derrière l’icône

L’Histoire aime les héroïnes, mais elle les traite rarement avec gratitude. Une fois les flashs passés, le nom de Rosa Parks devient un totem ; son corps, lui, reste vulnérable. À Montgomery, sa vie devient impossible. Menacée, harcelée, mise à l’index par les employeurs blancs et même marginalisée par certains militants noirs pour avoir volé la vedette à la cause, elle est contrainte, avec son mari Raymond, de quitter l’Alabama. Ce ne fut pas une ascension ; mais un exil.

Direction : le Nord industriel, plus précisément Detroit, dans le Michigan. Ville ouvrière, bastion afro-américain en devenir, mais encore gangrenée par les ségrégations sociales plus subtiles. Elle y retrouve la pauvreté, le chômage, la solitude. Elle travaille un temps comme couturière, retourne à la base ; les doigts sur la machine à coudre, la tête pleine de silences amers. L’icône n’a ni revenu, ni statut, ni protection.

Puis vient une rencontre décisive : John Conyers, jeune avocat, puis élu afro-américain au Congrès. Il la recrute comme assistante parlementaire en 1965. Rosa Parks entre alors dans les arcanes du pouvoir ; non pas pour s’y glorifier, mais pour y continuer, à bas bruit, le combat pour les droits civiques. Elle y travaille jusqu’à sa retraite en 1988. Trente ans de labeur, souvent dans l’ombre, toujours dans la cohérence.

Cette trajectoire post-boycott révèle une vérité crue : les sociétés libérales adorent sanctifier leurs dissidents… à condition qu’ils se taisent ensuite. Rosa Parks, elle, n’a jamais cessé. Même ignorée, elle ne s’est jamais détournée du combat ; pour les jeunes, pour les prisonniers politiques, pour les plus démunis.

L’exil ne l’a pas brisée. Il l’a rendue libre de toute institutionnalisation. L’icône s’est exilée ; la militante, elle, est restée debout.

Dès les premiers mois du boycott, l’image de Rosa Parks échappe à Rosa Parks. Les photographies circulent, les discours l’encensent, les politiciens la citent. On en fait une sainte laïque, la “mère du mouvement des droits civiques”. Pourtant, ce que l’on retient d’elle est souvent figé : une femme assise, le regard calme, le geste épuré. L’icône prend le pas sur l’individu, et l’histoire devient décorative.

Les médias américains, avides de figures simples à consommer, réduisent son geste à un acte de dignité passive. Rosa devient un symbole rassurant pour les consciences blanches : pas violente, pas bruyante, pas radicale. On gomme son engagement à la NAACP, son enquête sur Recy Taylor, son lien avec les milieux socialistes, sa fréquentation du Highlander School. On garde la légende : une vieille femme fatiguée qui voulait juste s’asseoir. On la sanctifie pour mieux la neutraliser.

Face à cette confiscation, Rosa Parks décide de reprendre la parole. Dans ses ouvrages (notamment Mon Histoire et Quiet Strength), elle restitue sa version du récit, avec lucidité et gravité. Elle y dit sa foi, son engagement, sa colère. Elle rectifie :

« Je n’étais pas vieille, j’avais 42 ans. Je n’étais pas fatiguée de marcher, j’étais fatiguée de me soumettre. »

Ses mots dégonflent les mythes. Elle y affirme aussi que l’arrestation n’a pas été un accident, mais une décision réfléchie.

Pourtant, malgré ces mises au point, Rosa Parks reste seule. Son statut d’icône ne s’accompagne pas de soutien matériel. Elle finit par vivre difficilement, victime d’un cambriolage en 1994, malade, menacée d’expulsion pour loyers impayés. L’État américain lui accorde les hommages symboliques ; mais lui laisse peu de moyens. L’aura publique masque mal la solitude militante, la dureté de l’après-révolte, le sentiment d’abandon.

Car derrière chaque figure statufiée se cache une chair. Derrière chaque mythe, une mémoire trahie. Rosa Parks, bien avant d’être une icône, était une stratège, une militante, une femme lucide ; et souvent seule.

Rosa Parks, icône capturée ou combattante active ?

Le paradoxe de Rosa Parks, c’est d’avoir été si longtemps oubliée, puis brusquement omniprésente. Aujourd’hui, elle est partout. Son nom orne des lycées, des avenues, des stations de tramway. Sa silhouette, figée sur un banc de bus, trône dans des musées. Une Barbie à son effigie a même été lancée par Mattel, la présentant comme une héroïne universelle, lisse et inspirante. Rosa Parks est devenue une marque.

Cette explosion mémorielle n’est pas neutre. Elle fait partie d’un processus bien rodé : celui par lequel les sociétés libérales intègrent les figures dissidentes pour mieux neutraliser leur potentiel subversif. En la statufiant, on la rend inoffensive. En la célébrant, on oublie qu’elle fut longtemps combattue, ignorée, marginalisée. La muséification fabrique le consensus, pas la mémoire.

Mais ce que l’on honore, bien souvent, ce n’est pas Rosa Parks ; c’est une version édulcorée d’elle-même. Une femme douce, posée, presque dépolitisée. L’image est devenue plus commode que l’engagement. Elle permet aux institutions, aux marques, aux élus, de se draper dans une mémoire confortable : celle d’une victoire morale, déjà acquise, sans aspérité ni conflit.

Or Rosa Parks n’a jamais cessé d’être radicale. Son engagement allait bien au-delà du refus de céder une place. Elle militait pour les prisonniers politiques, pour la jeunesse noire, pour la réforme du système carcéral. Elle critiquait l’impérialisme américain, dénonçait le racisme structurel, soutenait des figures controversées. Son héritage, s’il était pris au sérieux, gênerait.

Mais l’histoire officielle préfère les saintes que les combattantes. C’est ainsi que Rosa Parks fut peu à peu absorbée, polie, aseptisée. À force de commémorer son geste, on en oublie son combat. Et à force de parler de courage, on élude les structures qu’elle dénonçait.

Il reste alors une question ouverte : en multipliant statues et hommages, honorons-nous Rosa Parks, ou cherchons-nous à l’enfermer à jamais dans l’instant figé d’un bus silencieux ?

Là où d’autres se seraient contentés de recevoir médailles et hommages, Rosa Parks choisit de transmettre. En 1987, elle fonde avec Elaine Eason Steele le Rosa and Raymond Parks Institute for Self Development, une structure pensée non pas comme un musée, mais comme une école de conscience. L’objectif n’est pas de raconter l’histoire ; mais de former les héritiers. Le programme “Pathways to Freedom” emmène des jeunes dans les lieux-clés de la lutte des droits civiques. On y apprend le passé, certes, mais surtout à affronter l’avenir.

Ce legs, pourtant, ne s’arrête pas aux murs d’un institut. Il infuse les luttes actuelles. Rosa Parks est une référence centrale, non parce qu’elle a “fait avancer la cause”, mais parce qu’elle a montré la méthode : désobéir, résister, incarner. Elle est aussi revendiquée par le féminisme noir, pour avoir été longtemps ignorée au profit des grandes figures masculines, malgré son rôle fondamental dans l’élaboration des stratégies militantes.

Mais c’est sans doute dans son rapport au corps que Rosa Parks fut la plus avant-gardiste. On sait aujourd’hui, grâce à des archives récemment explorées, qu’elle pratiquait le yoga depuis les années 1970 ; bien avant que ce ne soit un produit marketing. Elle enseignait les postures, les étirements, la respiration, notamment aux jeunes militants. Non comme une hygiène de vie, mais comme une forme de discipline politique. Le corps, disait-elle, devait être prêt : à résister, à encaisser, à ne pas céder à la panique. Dans un monde où les Noirs étaient constamment en état d’hypervigilance, le souffle devenait une arme.

Cette articulation entre spiritualité, résistance et transmission constitue le véritable héritage de Rosa Parks. Une praxis, plus qu’un souvenir. Un outil, plus qu’un récit. Elle n’a jamais cherché à devenir un monument ; elle a cherché à semer des graines.

Rosa Parks n’a pas changé l’Histoire par accident. Elle l’a confrontée, corrigée, et transmise.

Rosa Parks, l’irréductible complexité d’un refus

On a longtemps voulu réduire Rosa Parks à un geste simple : un refus de se lever. Mais ce geste, en apparence modeste, fut en réalité un séisme. Ce n’est pas seulement une place qu’elle a refusée de céder ; c’est une logique millénaire d’infériorisation, une organisation sociale fondée sur l’obéissance des corps noirs, un ordre ségrégationniste légitimé par le droit, la coutume, et la peur.

Son « non » ne fut pas une pause dans le réel. Ce fut un point de bascule. Il surgit au terme d’un parcours, long, rude, minutieusement construit. Ce jour-là, dans ce bus, Rosa Parks n’était ni passive, ni fatiguée ; elle était stratégiquement prête. Elle savait ce qu’elle faisait, et pour qui elle le faisait. Sa résistance n’était ni spontanée, ni solitaire : elle était historique, enracinée, collective.

Et pourtant, l’Histoire adore les raccourcis. Elle aime transformer les luttes en légendes, les dissidentes en icônes, les stratégies en anecdotes. Mais il est temps de revenir à la densité réelle de Rosa Parks. Une femme radicale, organisée, engagée. Une femme qui savait que les révolutions ne naissent pas dans le tumulte, mais dans la maîtrise.

Elle ne s’est pas levée. Et ce refus (inerte en apparence) fit se lever une nation.

Notes et références

- Rosa Parks, Mon histoire, trad. de l’anglais par Julien Bordier, Libertalia, 2018.

- Rosa Parks & Jim Haskins, Quiet Strength: The Faith, the Hope, and the Heart of a Woman Who Changed a Nation, Zondervan, 1995.

- Rosa Parks, Encyclopædia Britannica.

- Boycott de Montgomery : Stride Toward Freedom de Martin Luther King, Harper & Row, 1958.

- Claudia Colvin, Twice Toward Justice, Phillip Hoose, Farrar, Straus and Giroux, 2009.

- Biographie officielle sur BlackPast.

- Dossier complet Wikipedia (consulté pour vérification chronologique et iconographie)