Née en 1944 à Birmingham, au cœur de l’Amérique ségrégationniste, Angela Davis a fait de sa vie une école de résistance. Philosophe marxiste, militante du Black Power et féministe avant l’heure, elle a connu la cavale, la prison, la gloire et l’exil ; sans jamais renier sa pensée. De la salle de classe aux tribunaux, des universités américaines aux tribunes de l’ONU, elle a transformé la lutte en méthode, et la pensée en arme. Aujourd’hui encore, son nom incarne l’alliance rare entre rigueur intellectuelle, courage politique et quête universelle de justice.

Le visage de la lutte

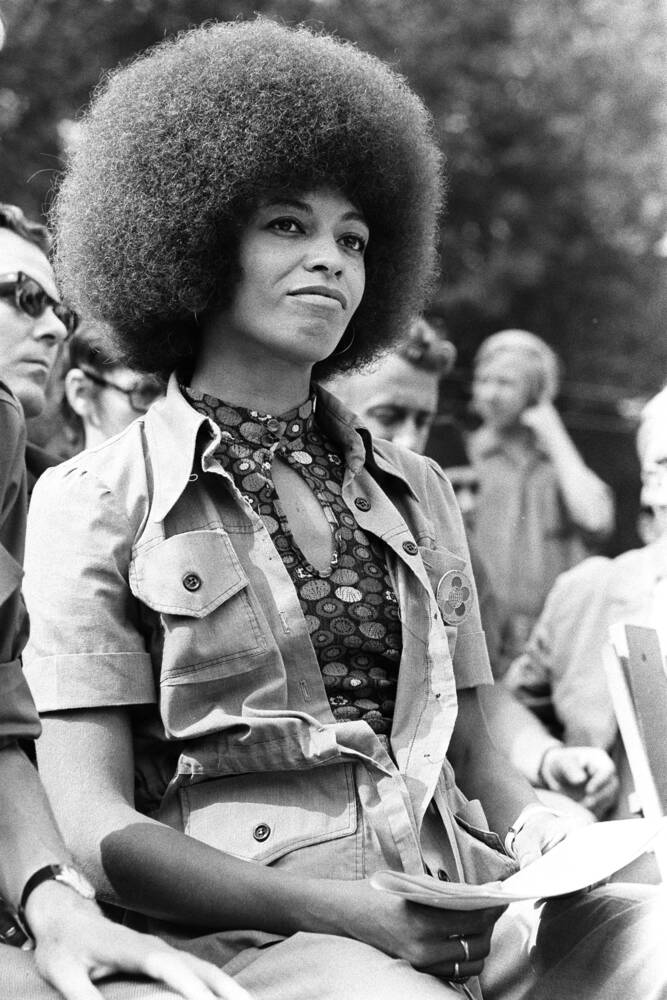

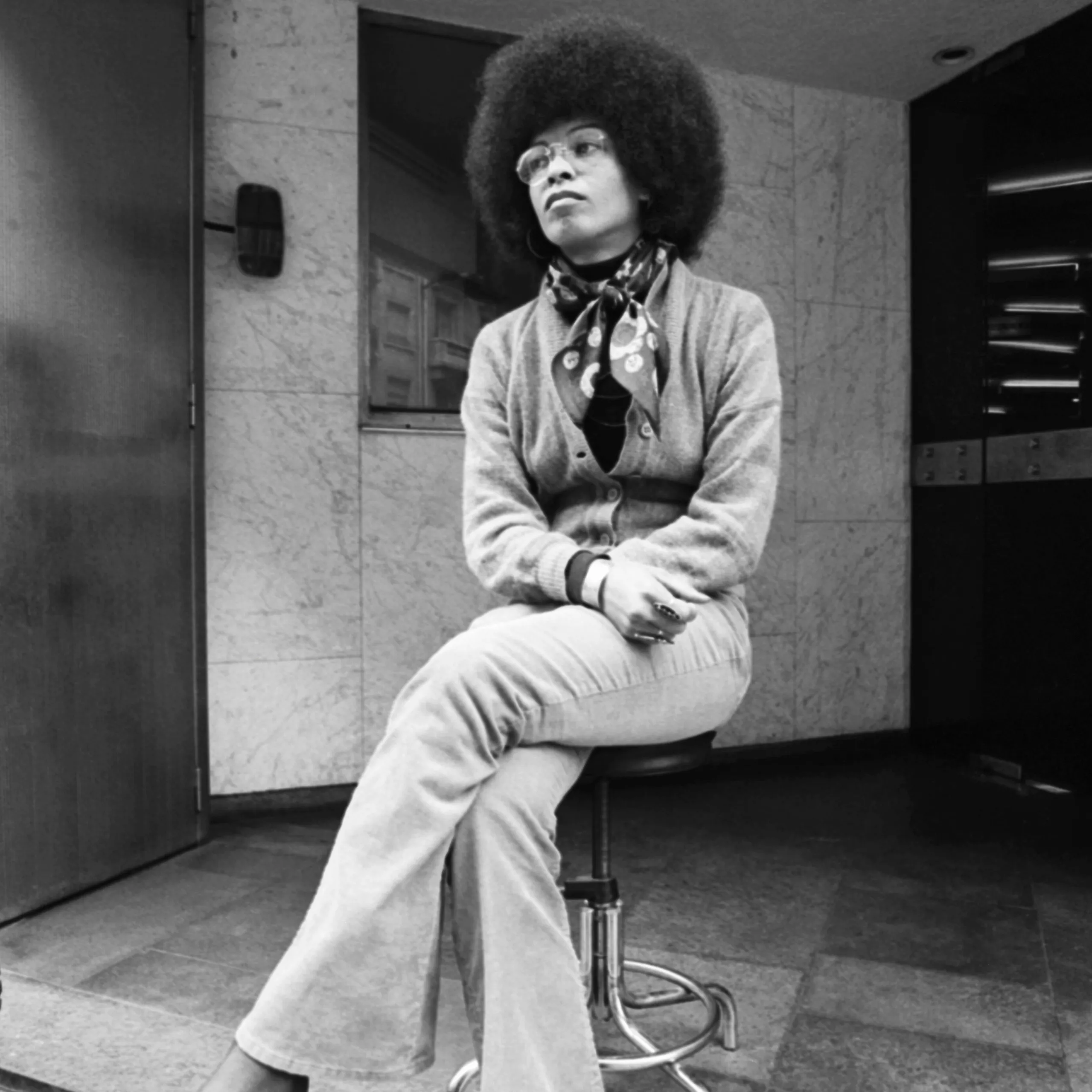

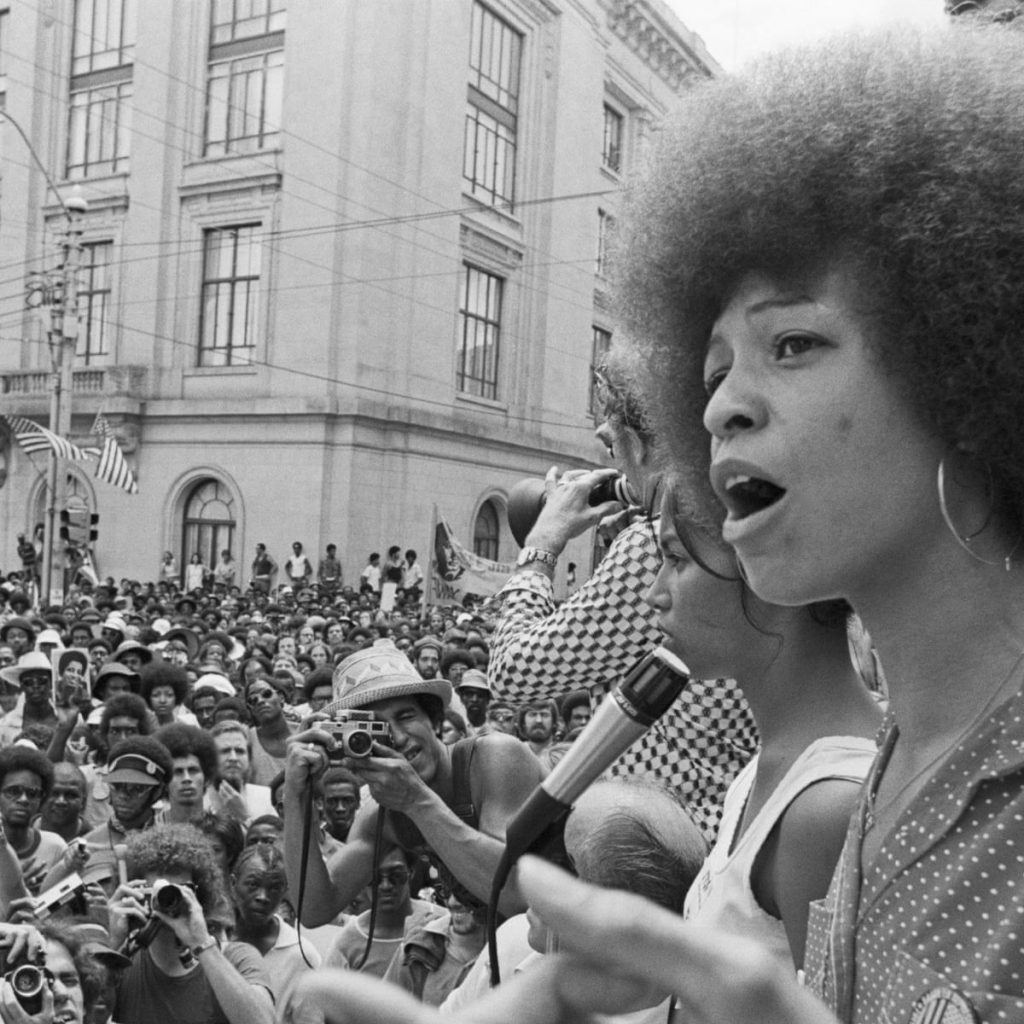

San José, 1972. Devant le palais de justice, une mer de poings levés scande un nom devenu symbole : “Free Angela!”. Une jeune femme noire, cheveux en afro, marche entre deux rangées de policiers, le regard droit, calme, impassible. Angela Davis vient d’être acquittée après seize mois de détention et une traque médiatique internationale. Elle n’a pas seulement gagné un procès : elle vient d’entrer dans l’Histoire.

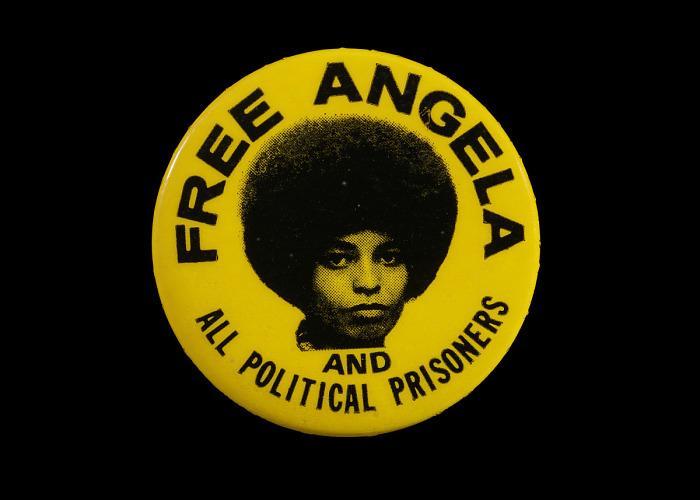

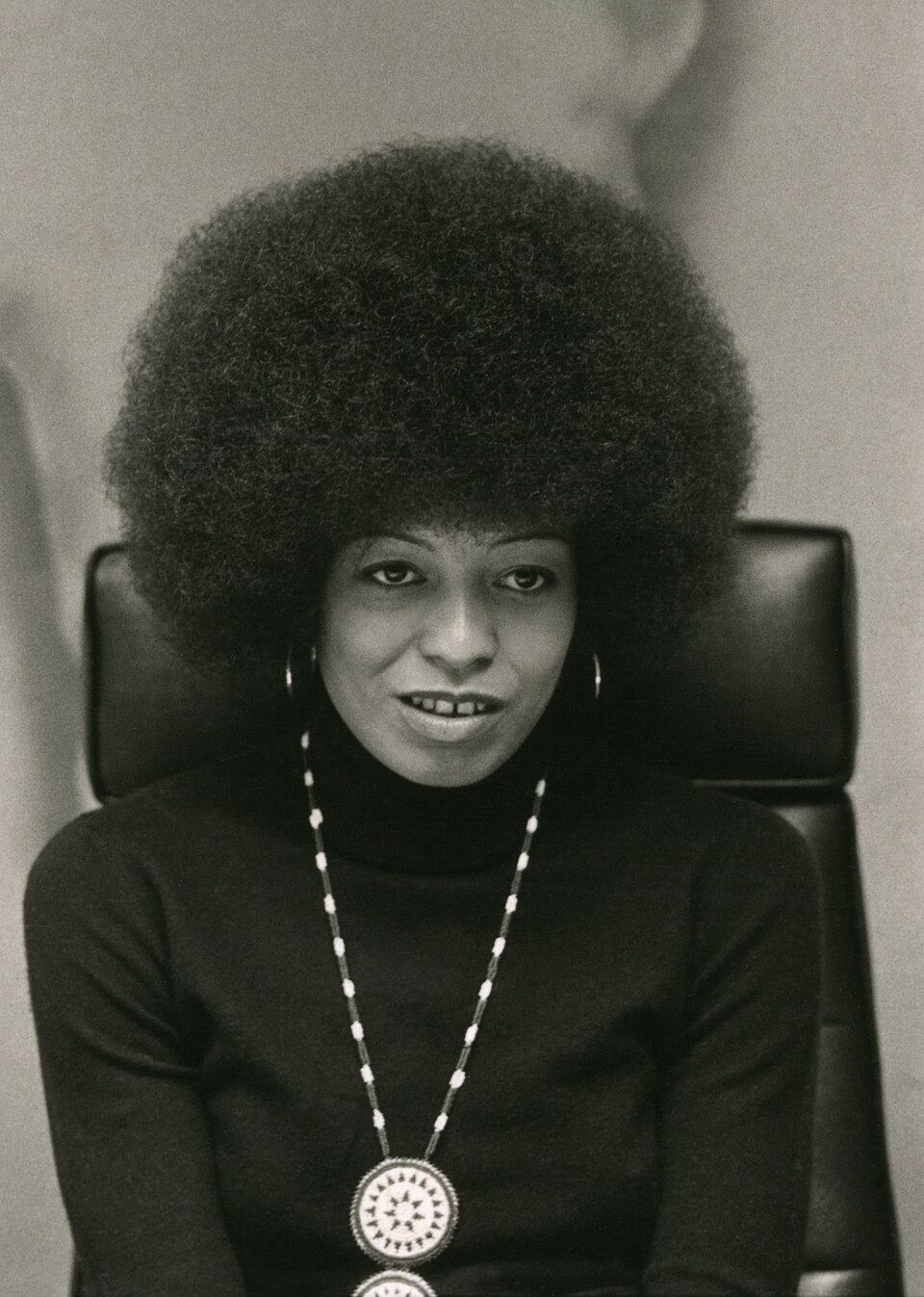

Philosophe, militante, professeure, prisonnière, icône, Angela Davis incarne à elle seule un demi-siècle de luttes : celles des Noirs, des femmes, des travailleurs et des prisonniers. Son visage, gravé sur les affiches du monde entier, représente bien plus qu’une personne : une idée. Celle que la pensée peut être une arme, que la liberté se conquiert à travers le savoir et l’action.

Mais derrière l’icône se cache un itinéraire complexe : celui d’une intellectuelle marxiste, née dans la ségrégation du Sud, formée à la rigueur allemande, forgée par la violence américaine. Comment cette enfant de Birmingham est-elle devenue une conscience universelle ? Comment une universitaire a-t-elle fait de la philosophie une praxis révolutionnaire ?

Pour comprendre Angela Davis, il faut lire une trajectoire où se croisent trois lignes de feu : la race, le genre et la classe. Trois blessures, trois champs de bataille. Trois axes d’une même révolte : penser la liberté, non comme un idéal, mais comme un devoir.

Angela Davis : icône noire, féministe et révolutionnaire engagée

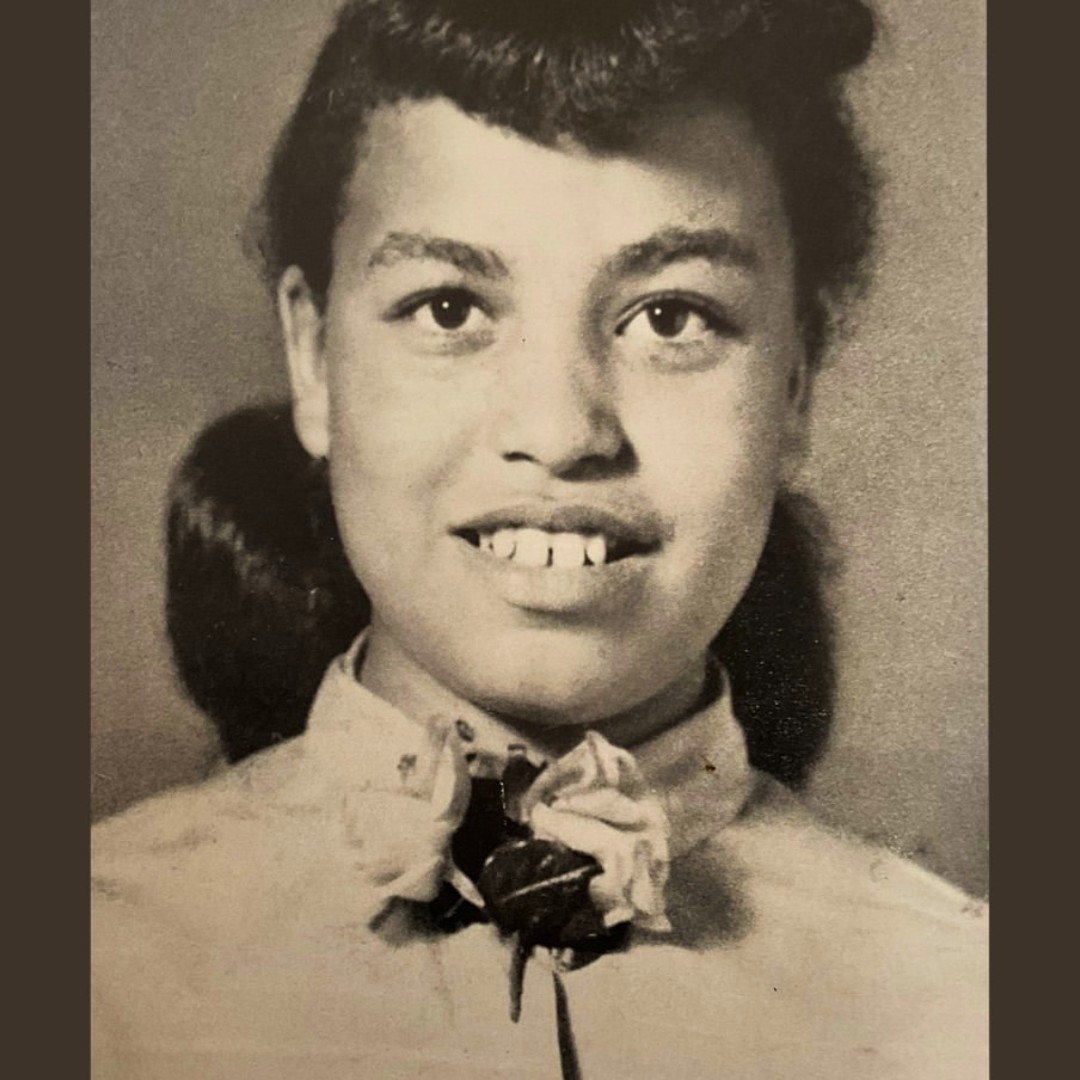

Angela Yvonne Davis naît le 26 janvier 1944 à Birmingham, en Alabama, dans une Amérique encore marquée par les lois Jim Crow. Son quartier, surnommé “Dynamite Hill”, porte bien son nom : les explosions du Ku Klux Klan y visent régulièrement les familles noires qui osent s’installer dans des zones “blanches”. L’enfant grandit donc entre les rires des repas familiaux et le grondement sourd de la haine raciale.

Ses parents, Frank et Sallye Davis, appartiennent à la petite bourgeoisie noire éduquée. Le père est enseignant devenu propriétaire d’une station-service ; la mère, institutrice, militante du Southern Negro Youth Congress, l’un des rares mouvements progressistes du Sud des États-Unis. Chez les Davis, on parle politique à table. On lit, on débat, on s’instruit ; non pour plaire, mais pour survivre.

Angela découvre très tôt le visage de la violence. À neuf ans, elle voit des voisins lynchés. À dix-neuf, elle pleure les quatre jeunes filles tuées dans l’attentat de la 16th Street Baptist Church, un drame survenu à quelques rues de chez elle. Ces événements forgent en elle une certitude : le racisme n’est pas une erreur individuelle, c’est un système organisé.

La ségrégation, paradoxalement, lui offre une école de conscience. Elle apprend que la résistance commence par la connaissance de soi. Et que, face à la domination, la pensée est une forme de défense.

À dix-sept ans, Angela quitte le Sud pour intégrer la Brandeis University, dans le Massachusetts. Elle y découvre un autre monde : celui d’une Amérique libérale, intellectuelle, majoritairement blanche. Mais l’étudiante noire aux notes brillantes s’y sent d’abord étrangère. Elle trouve refuge dans les livres (Hegel, Marx, Kant) et dans les séminaires d’un professeur charismatique : Herbert Marcuse, penseur marxiste de l’École de Francfort.

Marcuse deviendra son mentor, celui qui lui apprend à relier la théorie à la praxis. Sous son influence, Angela comprend que la philosophie ne se réduit pas à l’abstraction : elle doit interroger les rapports de pouvoir, les structures sociales, les conditions d’existence.

Grâce à une bourse, elle part étudier à la Sorbonne, puis à Francfort, en pleine effervescence des années 1960. L’Allemagne de l’Ouest, alors en reconstruction intellectuelle, est un laboratoire critique : la jeunesse conteste le capitalisme, la guerre du Vietnam, et la société de consommation. Angela s’y politise davantage. Elle lit Marx et Engels en version originale, fréquente les cercles maoïstes, découvre le féminisme européen et les luttes anticoloniales.

De retour aux États-Unis, elle ramène une conviction : la libération des Noirs ne peut se penser sans transformation globale du système économique et patriarcal. Elle veut enseigner la philosophie, mais une philosophie engagée ; une philosophie de combat.

À 25 ans, Angela Davis devient professeure assistante à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Sa nomination fait scandale : on découvre qu’elle est membre du Parti communiste américain et proche du mouvement Black Panther Party. Sous la pression du gouverneur Ronald Reagan, elle est renvoyée.

Mais le mal est fait : son nom circule, ses conférences attirent les foules. Elle incarne la fusion de deux mondes : celui de la rigueur intellectuelle et celui de la révolte urbaine. Elle parle de Marx et de Malcolm, de Lénine et de Luther King, de l’exploitation économique comme racine du racisme.

Son appartenance au Che-Lumumba Club, une section du Parti communiste afro-américain, la place sous surveillance du FBI. Pourtant, son discours reste pacifique : elle veut armer les consciences, pas les corps. Pour elle, le savoir doit devenir un levier de transformation.

Dans l’Amérique post-1968, Angela Davis devient un pont entre l’université et la rue. Elle représente une génération d’intellectuels noirs qui refusent le dilemme entre intégration et radicalité. Sa méthode est simple : penser pour agir, agir pour penser.

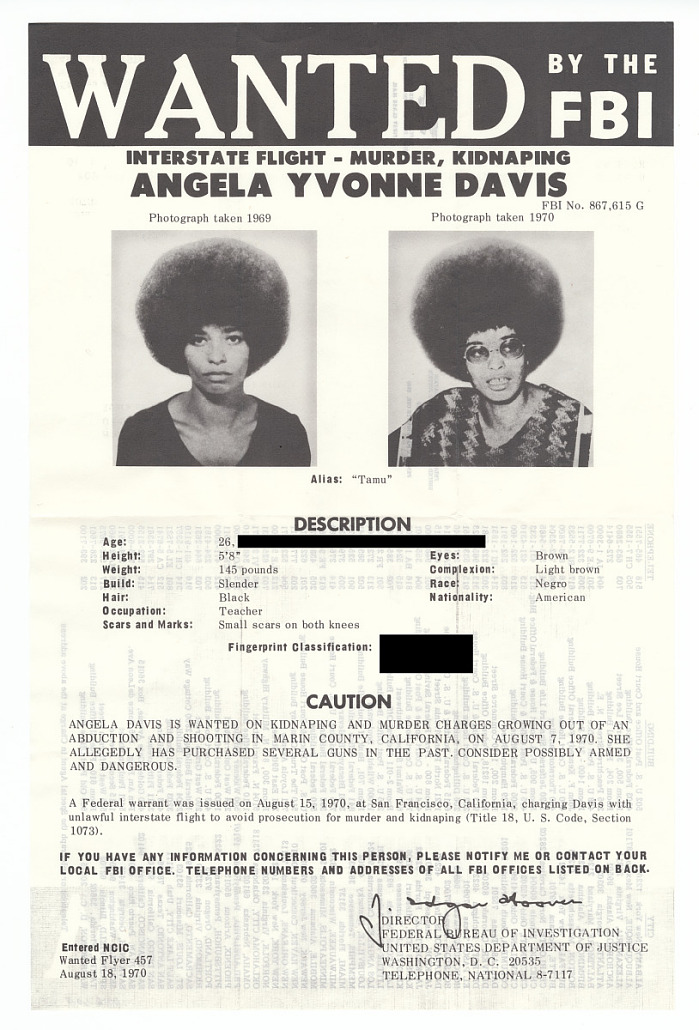

L’histoire bascule le 7 août 1970. Jonathan Jackson, jeune frère du militant noir George Jackson, tente de libérer trois prisonniers (les “Soledad Brothers”) en prenant des otages dans le tribunal du comté de Marin, en Californie. L’opération tourne au drame : quatre morts, dont le juge.

Les armes utilisées sont enregistrées au nom d’Angela Davis. Le FBI lance immédiatement un mandat d’arrêt pour “complot, enlèvement et meurtre”. Elle fuit, devient la femme la plus recherchée d’Amérique, et est arrêtée deux mois plus tard à New York.

Son procès, en 1971, devient un événement mondial. Des comités “Free Angela” se forment à Paris, Alger, Moscou, Accra. Les Rolling Stones, John Lennon, Yoko Ono et Miriam Makeba lui dédient des chansons. Elle risque la peine de mort.

Mais après seize mois de détention, le verdict tombe : acquittement total. L’univers retient son souffle. La jeune professeure sort de prison, poing levé, sourire triomphant. L’image fera le tour du monde : celle d’une femme noire qui a défié l’État américain et survécu.

Angela Davis devient une icône planétaire, non par choix, mais par nécessité. Elle ne se voulait pas héroïne ; elle devint symbole.

Libérée, Angela Davis se lance dans une carrière internationale. Elle voyage à Cuba, en URSS, en RDA, en Tchécoslovaquie. Elle y est accueillie comme une héroïne de la lutte anti-impérialiste. En 1979, elle reçoit le Prix Lénine pour la paix à Moscou.

Son engagement marxiste la place au cœur des débats idéologiques de la guerre froide. À l’Ouest, on la critique pour sa proximité avec les régimes communistes ; à l’Est, on l’admire comme incarnation du socialisme humaniste. Entre les deux, elle trace sa voie : celle d’un anticapitalisme afro-féministe.

De retour en Californie, elle reprend l’enseignement à San Francisco State University, puis à UC Santa Cruz. Ses cours attirent étudiants et militants. Elle développe une pédagogie de l’émancipation : l’université comme lieu de contestation.

Angela Davis devient alors une intellectuelle totale : à la fois professeure, militante, écrivaine, et témoin du siècle. Elle relie Marx à la rue, Fanon à la prison, Hegel à Harlem.

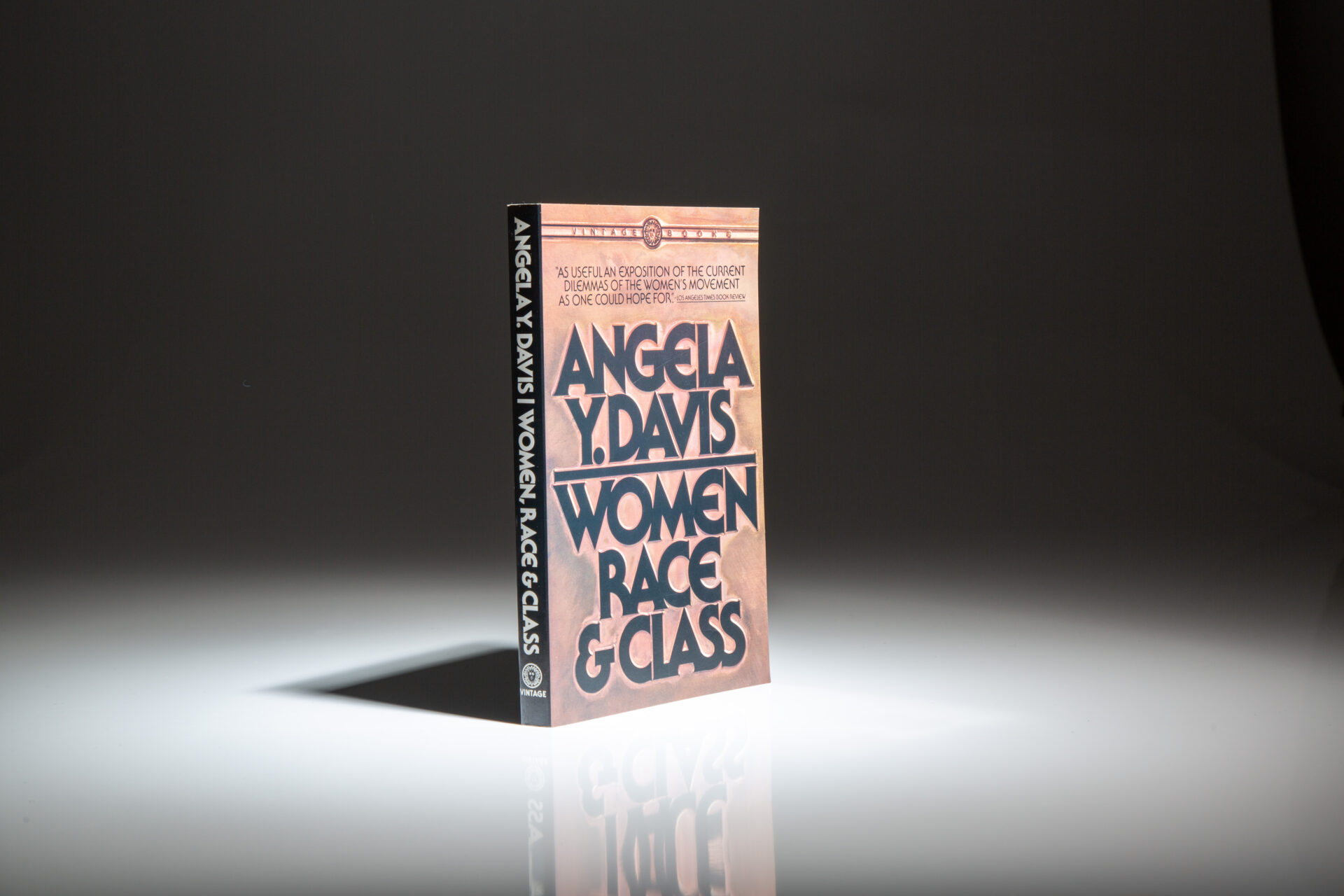

En 1981 paraît son ouvrage majeur, Women, Race and Class. Elle y développe une idée révolutionnaire : le féminisme, s’il ignore la race et la classe, n’est qu’un privilège blanc. Pour Davis, l’oppression des femmes noires ne se résume ni au sexisme ni au racisme, mais à leur intersection. Bien avant le mot “intersectionnalité”, elle en formule la logique.

Elle rappelle que les femmes noires furent les premières travailleuses forcées, les premières exploitées, les premières résistantes. Leur lutte ne vise pas seulement l’égalité des sexes, mais la réparation des inégalités structurelles.

Cette vision influencera durablement la pensée féministe mondiale, de bell hooks à Kimberlé Crenshaw. Dans l’Amérique des années Reagan, dominée par le néolibéralisme et la morale conservatrice, Angela Davis incarne la contre-culture intellectuelle : celle d’un féminisme inclusif, populaire, anticapitaliste.

À partir des années 1980, Angela Davis concentre son combat sur le système pénitentiaire américain. Elle y voit la continuité historique de l’esclavage : le “prison industrial complex” ; un réseau d’intérêts économiques exploitant les corps noirs pour le profit.

En 1997, elle cofonde le mouvement Critical Resistance, qui milite pour l’abolition des prisons au profit de structures communautaires et éducatives.

“Les prisons ne protègent pas la société, elles la reflètent.”

Son analyse s’appuie sur l’histoire : après l’abolition de l’esclavage, les lois sur le vagabondage et les peines forcées ont transformé les anciens esclaves en prisonniers. Aujourd’hui encore, les Afro-Américains, 13 % de la population, représentent plus de 40 % des détenus.

Davis fait de la prison le miroir du capitalisme racial. Elle démontre que la liberté n’est pas seulement une question juridique, mais économique. Et qu’aucune démocratie ne peut survivre à l’incarcération de masse.

À partir des années 2000, Angela Davis devient la grande témoin des luttes contemporaines. Elle soutient Occupy Wall Street, le mouvement Black Lives Matter, et la Women’s March de 2017. Son visage réapparaît sur les pancartes, ses citations circulent sur les réseaux sociaux.

En 2019, une controverse éclate : la ville de Birmingham (sa ville natale) retire puis lui restitue une distinction honorifique en raison de son soutien au peuple palestinien. Davis reste fidèle à sa ligne : l’universalité des luttes.

“La liberté ne se divise pas. On ne peut pas en revendiquer une part et refuser le reste.”

En 2025, elle reçoit un doctorat honoris causa de l’Université de Cambridge, reconnaissance tardive mais symbolique. À 81 ans, Angela Davis continue d’enseigner, de publier, de manifester. Sa voix, grave et posée, demeure celle d’une philosophie vivante.

L’œuvre d’Angela Davis dépasse son époque. Elle a relié les grandes traditions critiques (marxisme, féminisme, antiracisme) en une pensée cohérente et accessible.

Elle a prouvé qu’une femme noire pouvait être à la fois théoricienne, militante et figure morale sans se trahir. Son héritage se lit dans les universités, les musiques, les mouvements sociaux. Dans le hip-hop (Lauryn Hill, Tupac, Common), dans la littérature (Toni Morrison, Chimamanda Adichie), dans la recherche (Crenshaw, Angela Y. Davis Institute).

Pour la jeunesse africaine et afro-descendante, elle incarne un modèle rare : une révolution qui pense. Et dans un monde saturé d’opinions rapides, son œuvre rappelle que comprendre est la première forme de résistance.

Le feu de la pensée

Angela Davis n’a jamais cherché la célébrité. Elle voulait seulement comprendre pourquoi certains hommes sont libres et d’autres non. Mais en cherchant la liberté, elle est devenue l’un de ses visages.

De Birmingham à Berlin, de la cellule à la salle de classe, son parcours est celui d’une continuité : penser contre la domination. Elle a fait de la philosophie un outil d’émancipation, du militantisme une méthode, et de la pensée une arme.

“Je ne cherche pas la liberté pour moi seule. Je la veux pour ceux qu’on a oubliés dans les cellules du monde.”

Cette phrase, écrite il y a cinquante ans, résonne aujourd’hui comme un testament moral.

Angela Davis n’a pas seulement défendu les opprimés : elle a redonné un sens à la liberté.

Et si son combat continue de nous parler, c’est qu’il pose la question la plus simple et la plus urgente : qu’allons-nous faire, nous, de notre propre conscience ?

Notes et références

- Angela Y. Davis, Women, Race and Class, Random House, New York, 1981.

- Angela Y. Davis, Are Prisons Obsolete?, Seven Stories Press, 2003.

- Angela Y. Davis, Freedom is a Constant Struggle: Ferguson, Palestine, and the Foundations of a Movement, Haymarket Books, 2016.

- Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, Beacon Press, 1964.

- Gérald Horne, Angela Davis: The Biography, Polity Press, 1994.

- Donna Jean Murch, Living for the City: Migration, Education, and the Rise of the Black Panther Party in Oakland, California, University of North Carolina Press, 2010.

- Bettina Aptheker, The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis, Cornell University Press, 1999.

- FBI Records: The Vault – Angela Davis, Federal Bureau of Investigation, Washington, D.C., 1970–1972.

- John Lennon & Yoko Ono, chanson “Angela”, album Some Time in New York City, Apple Records, 1972.

- Rolling Stones, chanson “Sweet Black Angel”, album Exile on Main St., 1972.

- Smithsonian National Museum of African American History and Culture, dossier “Angela Davis and the Politics of Liberation”, 2018.

- University of California Archives, fonds Angela Davis Papers, UC Santa Cruz, 1980–2020.

- Robin D.G. Kelley, Freedom Dreams: The Black Radical Imagination, Beacon Press, 2002.

- bell hooks, Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism, South End Press, 1981.

- Kimberlé Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex”, University of Chicago Legal Forum, 1989.

- Critical Resistance, archives et publications (manifestes et campagnes abolitionnistes, 1997–2023).