Le 15 septembre 1963, une bombe détruit la 16ᵉ Street Baptist Church de Birmingham, tuant quatre fillettes afro-américaines. Derrière l’explosion, le Ku Klux Klan et l’impunité des autorités. Quarante ans seront nécessaires pour juger les coupables. Ce drame, symbole de la ségrégation américaine, marqua un tournant décisif dans la lutte pour les droits civiques.

Le sang et le silence

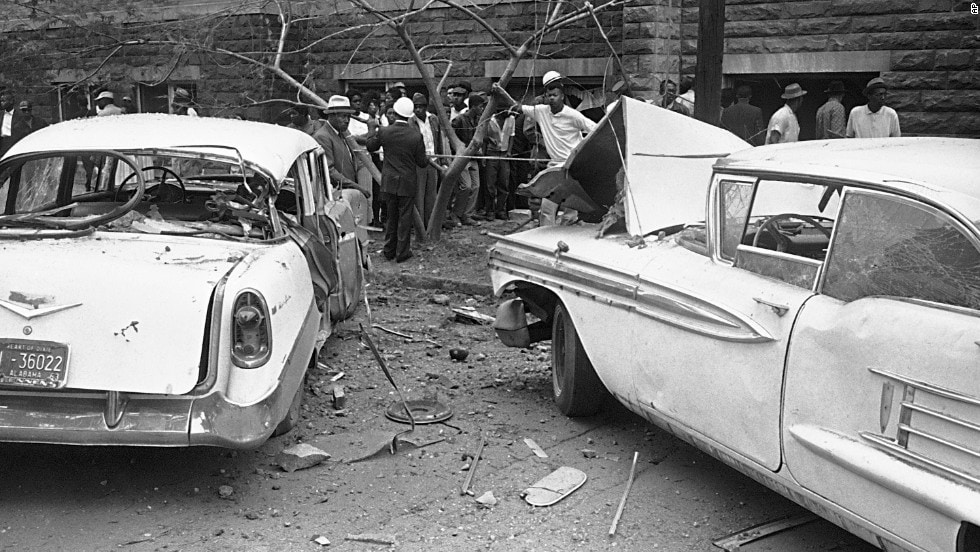

10h22. Le 15 septembre 1963, un souffle déchire la quiétude d’un dimanche matin à Birmingham. La détonation secoue l’air comme une gifle : les vitraux éclatent en une pluie de verre coloré, un escalier de pierre s’effondre, et un nuage de poussière épaisse envahit la nef de la 16ᵉ Street Baptist Church. Dans le sous-sol, les cris des enfants résonnent, mêlés au grincement du bois brisé et au fracas des murs qui cèdent. En quelques secondes, un lieu de prière se transforme en champ de ruines, théâtre d’un massacre.

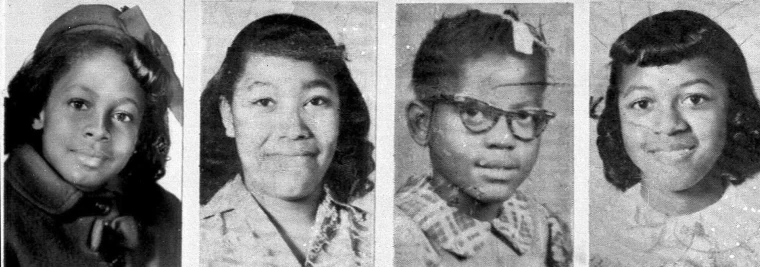

Sous les gravats, quatre corps frêles. Addie Mae Collins, Carole Robertson, Cynthia Wesley, Carol Denise McNair. Quatre fillettes noires, âgées de onze à quatorze ans, fauchées par la haine. Leurs robes blanches, préparées pour le culte, se couvrent de poussière et de sang. L’Amérique découvre, médusée, que même l’innocence enfantine ne protège pas de la violence raciale.

« L’un des crimes les plus vicieux et tragiques jamais perpétrés contre l’humanité », dira Martin Luther King Jr. Ce n’est pas seulement un attentat, mais un message adressé à tout un peuple : nul endroit n’est sûr, pas même la maison de Dieu.

Birmingham n’est pas une ville ordinaire. Surnommée “Bombingham” pour la fréquence de ses attentats racistes, elle incarne la ségrégation poussée à son paroxysme. Ici, l’apartheid américain se vit au quotidien : fontaines d’eau séparées, écoles compartimentées, humiliations et lynchages tolérés. Ici, le Ku Klux Klan règne dans l’ombre, couvert par la passivité (sinon la complicité) des autorités.

Mais l’explosion de la 16ᵉ rue dépasse le cadre local. En un instant, le monde entier prend conscience de la brutalité de la ségrégation. Les photos des petites victimes circulent dans les journaux de New York à Paris, les radios commentent la terreur qui frappe le cœur du Sud. L’Amérique, qui se voulait modèle de liberté face au bloc soviétique, se voit confrontée à son hypocrisie la plus éclatante.

Ce 15 septembre 1963 devient alors une date-symbole : celle où l’innocence des enfants sacrifie le silence des adultes, où la haine aveugle du Ku Klux Klan dévoile au monde la profondeur de la fracture raciale américaine.

Birmingham, capitale de la ségrégation

Au début des années 1960, Birmingham est la métropole industrielle du Sud profond. Ses hauts-fourneaux et ses mines de charbon lui valent le surnom de “Pittsburgh of the South”. Mais un autre sobriquet, plus sinistre, circule dans la presse noire : “Bombingham”. En huit ans, plus de vingt bombes ont explosé devant des maisons, des églises et des commerces afro-américains. Aucun auteur de ces attentats n’a été inquiété.

La ségrégation y est totale. Dans les parcs, les cinémas, les bus, jusque dans les cimetières, tout est divisé entre “Blancs” et “Noirs”. Les Afro-Américains, majoritaires en nombre, sont exclus des emplois publics, cantonnés aux tâches les plus pénibles : domestiques, porteurs, femmes de ménage. Aucun policier noir ne patrouille dans les rues. Le droit de vote, pourtant garanti par la Constitution, leur est confisqué par des taxes, des tests de lecture absurdes et des intimidations. En 1963, moins de 10 % des Noirs de Birmingham sont inscrits sur les listes électorales.

Au printemps 1963, Martin Luther King Jr. a mené des manifestations à Birmingham. Le commissaire de police Eugene « Bull » Connor a fait arrêter King et d’autres leaders, ce qui a poussé King à rédiger sa célèbre Lettre de la prison de Birmingham.

Au sommet de cette pyramide de fer, un homme incarne l’ordre blanc : Theophilus Eugene “Bull” Connor, commissaire de la sécurité publique. Véritable proconsul local, Connor règne par la peur. Ses policiers lâchent des chiens sur les manifestants, ses pompiers utilisent des lances à incendie contre des enfants qui défilent pacifiquement. Pour lui, l’égalité raciale n’est pas une idée politique, mais une menace existentielle. Sa brutalité vaudra à Birmingham de devenir l’un des épicentres de la lutte pour les droits civiques.

Face à ce système verrouillé, une église devient le cœur battant de la résistance : la 16ᵉ Street Baptist Church. Située au croisement stratégique des quartiers noirs, son architecture de briques rouges cache une fonction bien plus importante qu’un lieu de culte. Elle est le quartier général des organisations de lutte : la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) de Martin Luther King Jr., et le Congress of Racial Equality (CORE).

C’est là que se tiennent les réunions clandestines, les formations pour les jeunes, les séances de prière qui se transforment en briefings stratégiques. Fred Shuttlesworth, Ralph Abernathy, James Bevel y croisent Martin Luther King. L’église devient une école de la résistance, où l’on apprend à défiler pacifiquement, à affronter sans riposter les matraques et les menaces.

Au printemps 1963, ce sanctuaire sert de point de départ à une action inédite : la Children’s Crusade. Pendant plusieurs jours, plus d’un millier d’enfants et d’adolescents sortent des écoles pour marcher contre la ségrégation. Les images d’enfants projetés contre les murs par des lances à eau ou attaqués par des chiens de police font le tour du monde et mettent Birmingham au centre des regards.

Mais en devenant la citadelle de l’espoir, la 16ᵉ rue devient aussi la cible idéale pour la haine. Pour le Ku Klux Klan et les ségrégationnistes, frapper cette église, c’est frapper au cœur du mouvement.

Le 15 septembre 1963 : un dimanche sanglant

À l’aube du 15 septembre 1963, quatre hommes du Ku Klux Klan (Thomas Blanton, Robert Chambliss, Bobby Frank Cherry et Herman Cash) se glissent dans les rues encore endormies de Birmingham. Leur cible est choisie depuis longtemps : la 16ᵉ Street Baptist Church, symbole de la contestation noire. Sous l’escalier est dissimulé un engin de mort : 15 à 19 bâtons de dynamite, reliés à un dispositif retardateur. Une bombe artisanale, mais d’une puissance redoutable.

À 10h22, alors que le culte dominical bat son plein, un coup de téléphone anonyme résonne dans le bureau de l’école du dimanche. Une adolescente décroche. Deux mots seulement : « Three minutes ». Elle n’a pas le temps d’avertir. Moins d’une minute plus tard, le sol tremble, un rugissement fend l’air, puis un silence assourdissant.

L’explosion creuse un cratère de deux mètres dans le mur arrière. Les vitraux volent en éclats, sauf un : celui représentant le Christ guidant des enfants. Ironie tragique, ce seul panneau intact semble défier la haine. À des centaines de mètres, les fenêtres des maisons sont soufflées. Un automobiliste est projeté hors de son véhicule. Le quartier entier sait qu’un drame vient de se jouer.

Dans le sous-sol, elles étaient cinq à se préparer pour le service : enfiler leurs robes, lisser leurs cheveux, ajuster leurs ceintures. Quatre ne reverront jamais la lumière du jour :

- Addie Mae Collins, 14 ans

- Cynthia Wesley, 14 ans

- Carole Robertson, 14 ans

- Denise McNair, 11 ans

Leurs corps sont retrouvés mutilés, entassés les uns sur les autres. L’onde de choc a projeté leurs frêles silhouettes comme des poupées de chiffon. L’une d’elles est décapitée, une autre transpercée par un éclat de mortier.

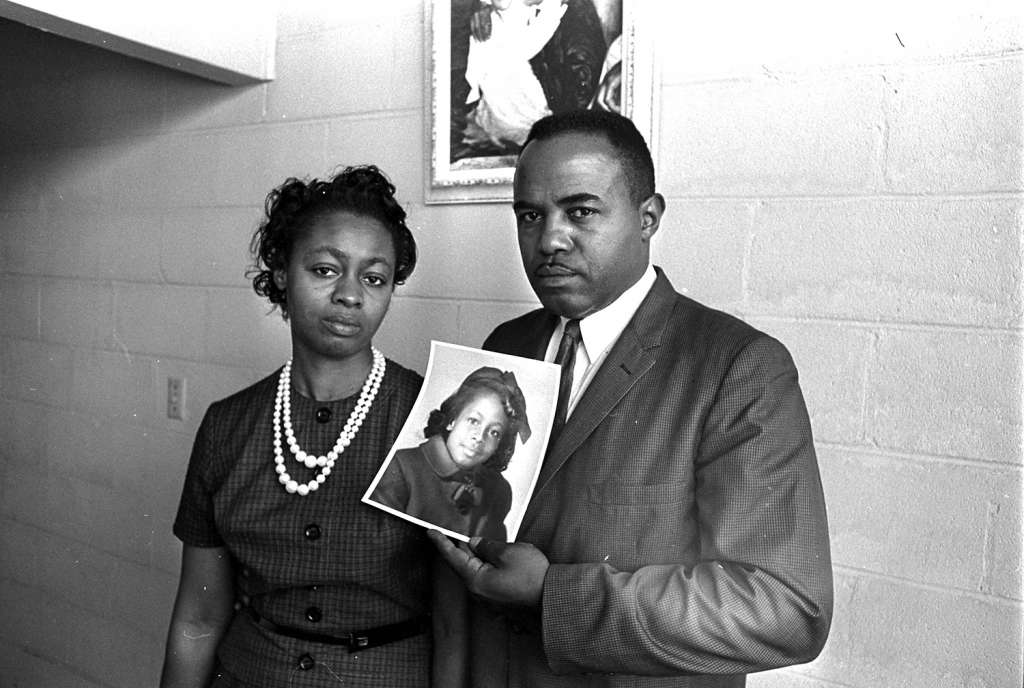

Seule survit Sarah Collins, 12 ans, la sœur d’Addie. Le visage criblé de verre, elle perd la vue d’un œil. Elle se souviendra toute sa vie de ce dernier geste, anodin et terrible : regarder sa sœur nouer le ruban de sa robe juste avant que tout bascule.

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En quelques heures, 2 000 habitants noirs se massent autour des ruines. Les mères pleurent, les pères crient vengeance. Le pasteur John Cross tente de calmer la foule en récitant le Psaume 23 au mégaphone :

« Même si je marche dans la vallée de l’ombre de la mort… »

Mais Birmingham s’embrase. Des jeunes noirs et blancs s’affrontent à coups de pierres. Les forces de l’ordre, dépassées, appellent la Garde nationale. En 24 heures, commerces incendiés, voitures détruites et fusillades sporadiques plongent la ville dans le chaos.

Et ce bain de sang ne s’arrête pas aux quatre fillettes. Le même jour, deux autres vies noires sont fauchées dans l’indifférence :

- Johnny Robinson, 16 ans, abattu dans le dos par un policier en fuite.

- Virgil Ware, 13 ans, tué par un adolescent blanc rentrant d’un meeting ségrégationniste.

En une journée, Birmingham compte six enfants noirs assassinés ; quatre par la dynamite, deux par les balles.

Un crime d’État ou l’impunité organisée

Le 4 septembre 1963, onze jours avant l’attentat, trois enfants noirs franchissaient pour la première fois les portes d’une école publique blanche de Birmingham. La déségrégation ordonnée par la Cour suprême devenait réalité, et l’Amérique blanche ségrégationniste tremblait. À Montgomery, le gouverneur de l’Alabama, George Wallace, farouche partisan de la ségrégation “now, tomorrow and forever”, enrageait. Devant la presse, il lança une phrase glaçante :

« Il faudrait quelques funérailles de première classe pour calmer les ardeurs de ceux qui veulent l’intégration. »

Quelques jours plus tard, la prophétie se transformait en acte criminel.

Wallace n’avait pas placé la bombe, mais ses mots avaient préparé le terrain. Dans une société où les discours officiels légitimaient la haine, les hommes du Ku Klux Klan savaient qu’ils pouvaient agir sans crainte. À Birmingham, cette culture d’impunité était entretenue par les élites locales, par la police de Bull Connor, par des juges qui fermaient les yeux, par des jurys blancs qui acquittaient systématiquement les criminels racistes.

Le climat était celui d’une guerre froide interne : les Afro-Américains réclamaient leurs droits constitutionnels, et les autorités blanches répondaient par la répression, la terreur et l’omerta.

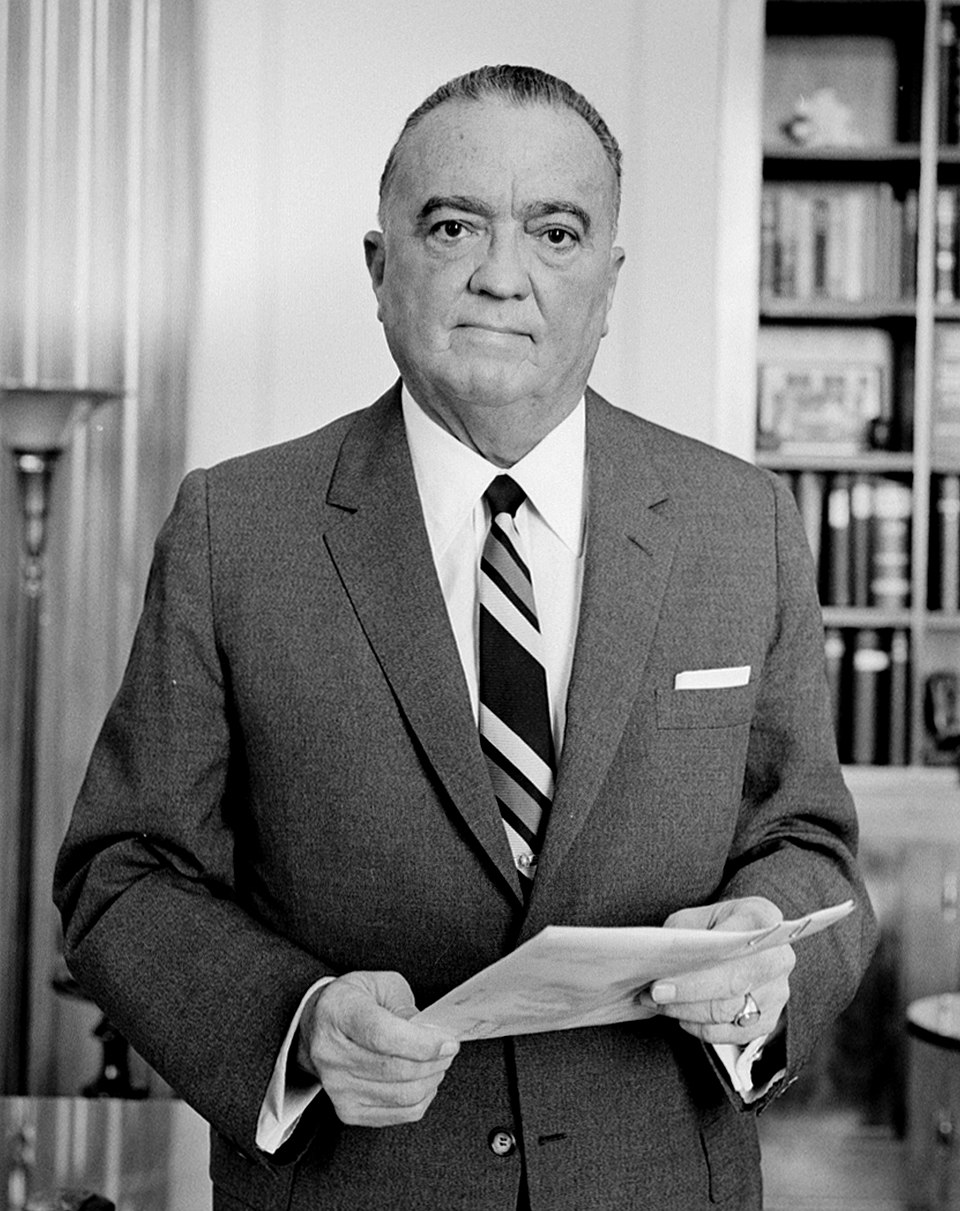

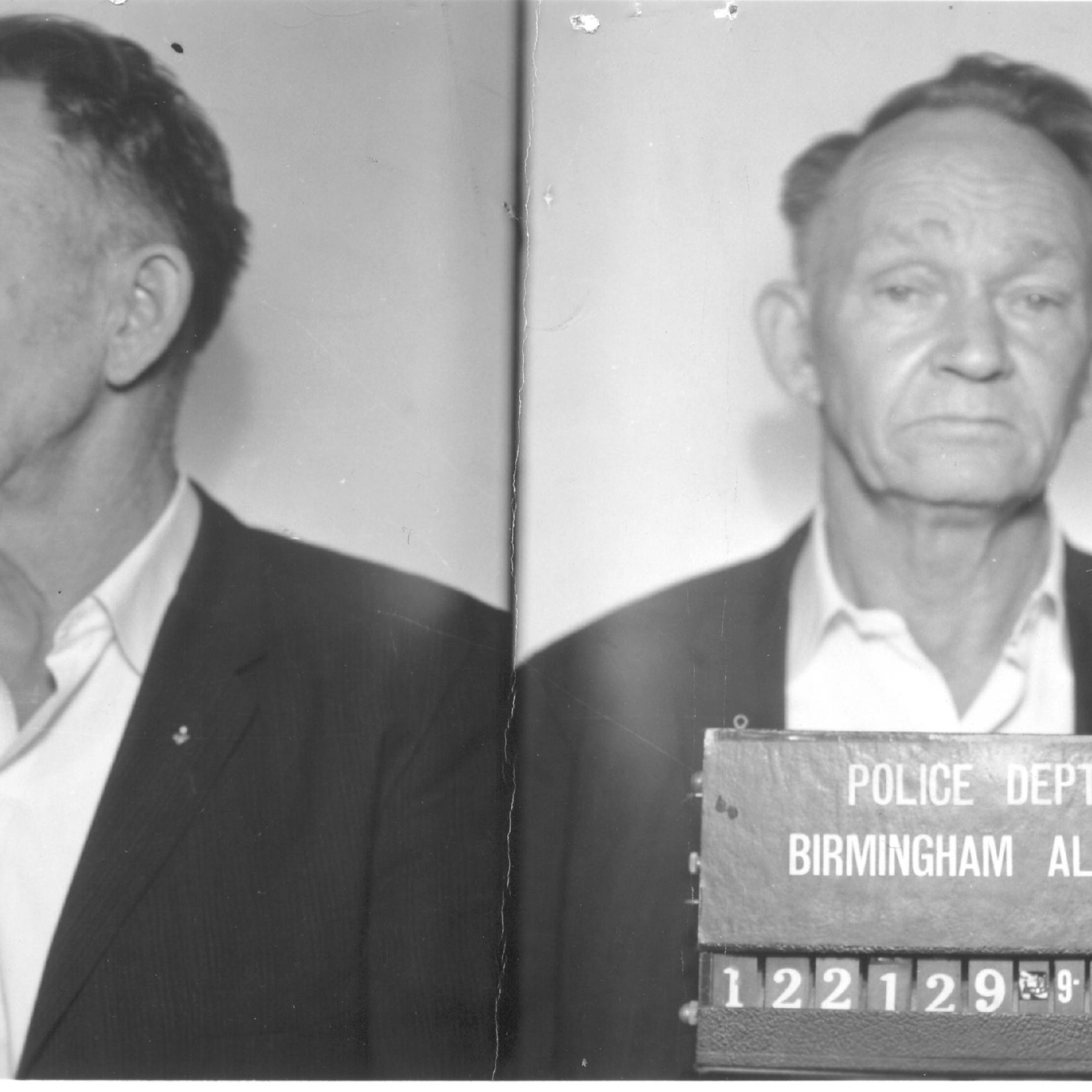

Dès 1965, l’enquête fédérale avait pourtant identifié les coupables : Robert Chambliss, Thomas Blanton, Bobby Frank Cherry et Herman Cash. Les agents disposaient de témoignages, de preuves indirectes, et même d’écoutes compromettantes. Mais rien ne se produisit.

La raison ? J. Edgar Hoover, le tout-puissant directeur du FBI. Hostile au mouvement des droits civiques, il voyait en Martin Luther King Jr. un agitateur, peut-être même un “agent communiste”. Pour Hoover, la menace ne venait pas des bombes du Klan, mais des marches pacifiques des Afro-Américains. Le bureau fédéral choisit donc la surveillance obsessionnelle des leaders noirs (filatures, micros clandestins, campagnes de diffamation) plutôt que la poursuite des terroristes ségrégationnistes.

Des preuves disparurent mystérieusement. Des documents furent classés secret. Les témoins furent intimidés. L’État fédéral, loin d’être un rempart, devint complice par son inaction. Officiellement, le dossier fut refermé en 1968. Officieusement, il s’agissait d’une capitulation face au Klan.

Cette attitude ne fut pas un accident, mais une politique systémique. Les crimes racistes n’étaient pas considérés comme des priorités nationales. Au contraire, toute l’énergie de l’appareil sécuritaire fut mobilisée contre les Afro-Américains eux-mêmes. Les manifestants de Birmingham, de Selma ou de Montgomery furent surveillés, infiltrés, fichés, parfois arrêtés arbitrairement.

Ainsi, l’attentat de la 16ᵉ rue n’est pas seulement l’histoire d’un acte terroriste. C’est aussi celle d’un État qui, par calcul politique et idéologique, a choisi de protéger ses bourreaux plutôt que ses victimes. L’impunité n’était pas une défaillance : elle était la règle.

Quarante ans pour juger

Après l’explosion, la rage, puis l’indignation, vint le silence. Dès 1965, le FBI avait désigné quatre suspects (Chambliss, Blanton, Cherry, Cash) mais l’affaire s’enlisa. En 1968, J. Edgar Hoover referma officiellement le dossier. Les preuves furent classées, les écoutes archivées, les témoins réduits au silence. L’État fédéral choisissait l’oubli plutôt que la justice.

Pendant quatorze ans, Birmingham vécut avec ce secret honteux : tout le monde savait qui avait posé la bombe, mais personne n’osait les traduire en justice. Les jurys blancs n’auraient de toute façon jamais condamné des hommes du Klan. La loi devenait un masque, derrière lequel prospérait l’impunité.

Il fallut attendre une nouvelle génération pour briser ce mur. En 1971, un jeune procureur, William Baxley, élu Attorney General d’Alabama, décida de rouvrir le dossier. Étudiant en 1963, il avait été marqué par les images des quatre fillettes. « Je voulais faire quelque chose », confiera-t-il plus tard.

Baxley déterra les archives, reconquit la confiance de témoins jusque-là terrorisés, et reconstitua patiemment l’affaire. En 1977, il réussit l’impensable : faire condamner Robert Chambliss, alors âgé de 73 ans, pour le meurtre de Denise McNair. Surnommé “Dynamite Bob” dans le milieu du Klan, Chambliss écopa de la prison à vie.

Mais cette victoire restait incomplète : trois autres meurtriers circulaient toujours libres.

Le temps s’étira encore, comme une ironie cruelle.

- Thomas Blanton : en 2001, près de quarante ans après les faits, il fut jugé grâce à des enregistrements audio du FBI. Sur les bandes, Blanton évoquait froidement la préparation de l’attentat. Le jury le condamna à la prison à vie. Lors de son procès, le procureur Doug Jones résuma l’enjeu : « Il n’est jamais trop tard pour dire la vérité, jamais trop tard pour rendre justice. »

- Bobby Frank Cherry : en 2002, il tenta de se soustraire à son procès en plaidant la démence sénile. Mais sa propre ex-femme témoigna : Cherry avait souvent avoué être l’un des poseurs de bombe. Reconnu coupable, il fut condamné à la perpétuité, avant de mourir en prison en 2004.

- Herman Cash : identifié dès 1965 comme l’un des quatre auteurs, il échappa à tout procès. Il mourut en 1994, libre, emportant avec lui son secret.

Quarante ans. C’est le temps qu’il fallut pour que l’Amérique condamne (partiellement) les auteurs d’un crime qui avait bouleversé le monde. Trop tard pour les familles, trop tard pour les victimes.

L’histoire de la 16ᵉ rue est celle d’une justice boiteuse : un combat obstiné mené par des procureurs courageux, mais freiné par des décennies de déni. La mémoire collective retiendra que, face à un crime contre l’humanité, l’État américain a préféré tergiverser plutôt que de frapper vite et fort.

Funérailles, mémoire et colère

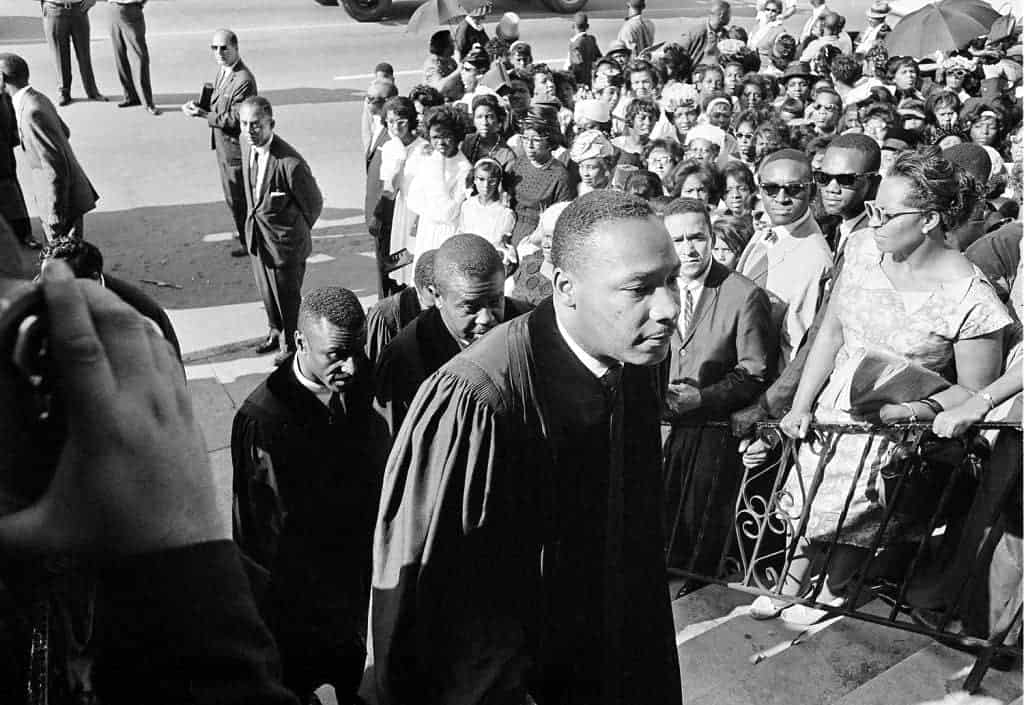

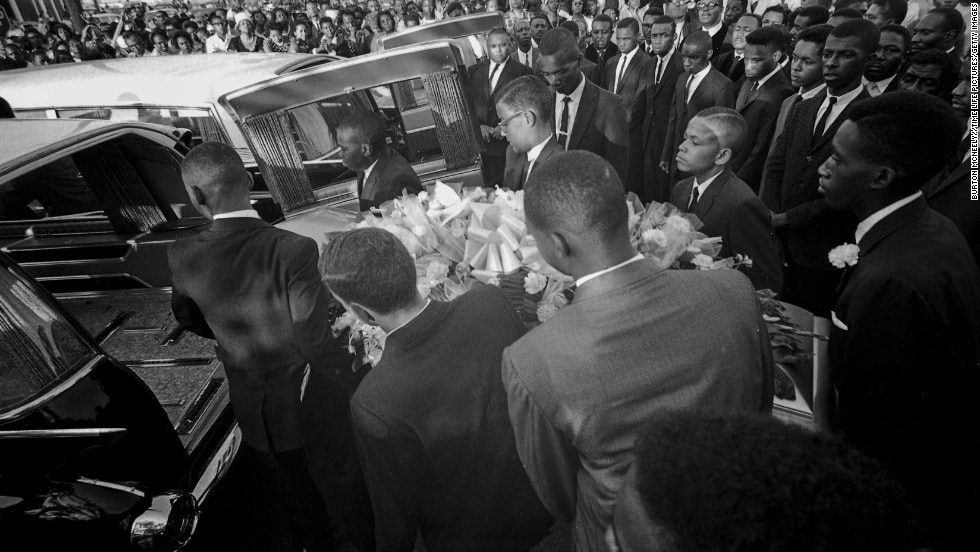

Trois jours après l’explosion, Birmingham se figea dans le deuil. Le 17 septembre 1963, la petite Carole Robertson fut enterrée à part, dans un service plus intime, à la demande de sa mère. Ce choix douloureux révéla aussi les tensions internes : certains reprochaient à Martin Luther King d’avoir imputé une part de responsabilité à la “complaisance” de la communauté noire face à la ségrégation.

Le lendemain, des milliers de personnes se rassemblèrent pour les funérailles d’Addie Mae Collins, Cynthia Wesley et Denise McNair. Dans l’église débordante de fidèles et à l’extérieur envahi par la foule, le cercueil bleu de Denise côtoyait ceux de ses amies. Aucun responsable municipal ne daigna se présenter. En revanche, des centaines de pasteurs blancs et noirs firent le déplacement.

Martin Luther King Jr. prononça alors l’un de ses sermons les plus poignants. D’une voix grave, il rappela que la haine ne devait pas engendrer la haine :

« En dépit de l’obscurité de cette heure, nous ne devons pas devenir amers. Nous ne devons pas perdre la foi en nos frères blancs. »

Ses mots, portés par le recueillement, résonnèrent comme une injonction à la dignité face à l’horreur. Mais derrière la solennité, la colère grondait.

Dès le lendemain de l’attentat, une voix inattendue s’était élevée : celle de Charles Morgan Jr., un jeune avocat blanc de Birmingham. Devant une assemblée de notables, il osa briser le silence en déclarant :

« Qui a posé la bombe ? Nous tous. Chaque personne qui a toléré la haine, chaque silence complice. »

Son discours courageux lui valut des menaces de mort et l’exil forcé de sa famille, mais marqua un tournant : pour la première fois, un homme blanc de la ville reconnaissait la responsabilité collective.

La compassion, elle, franchit les frontières. Des dons affluèrent du monde entier : près de 200 000 dollars, une somme considérable pour l’époque. Du pays de Galles arriva même un cadeau singulier : un vitrail conçu par l’artiste John Petts, représentant un Christ noir aux bras ouverts. Installé en 1965 au-dessus de l’entrée principale, il devint un symbole éclatant de résistance et de solidarité.

Ainsi, dès les premiers jours, les quatre fillettes de Birmingham cessèrent d’être seulement des victimes : elles devinrent des icônes planétaires de l’innocence sacrifiée, des “martyrs de l’égalité” dont le souvenir allait hanter l’Amérique.

Héritages et représentations culturelles

Avec le temps, Birmingham est devenu un lieu de pèlerinage de la mémoire noire américaine. La ville, jadis surnommée “Bombingham”, abrite aujourd’hui plusieurs monuments qui transforment la blessure en hommage.

En 1989, la sculptrice Maya Lin, connue pour avoir conçu le Vietnam Veterans Memorial à Washington, érigea le Civil Rights Memorial à Montgomery. Une fontaine conique, noire et silencieuse, où l’eau glisse en un cercle infini, porte gravés les noms de quarante et une victimes de la lutte pour l’égalité entre 1954 et 1968 ; dont ceux des quatre fillettes de Birmingham. L’œuvre invite à la méditation, comme un contrepoint à la violence aveugle de l’explosion.

En septembre 2013, pour le 50ᵉ anniversaire de l’attentat, Birmingham inaugura la statue des “Four Spirits” au Kelly Ingram Park. Le bronze grandeur nature représente Addie Mae Collins, Carole Robertson, Cynthia Wesley et Denise McNair quelques instants avant la bombe : l’une lace un ruban, une autre tient une Bible, la plus jeune libère des colombes. Autour d’elles, la vie suspendue, la promesse brisée. L’œuvre, émouvante et lumineuse, réinscrit les jeunes victimes dans le temps long de l’histoire.

Enfin, en 2013, le président Barack Obama remit à titre posthume la Médaille d’or du Congrès aux quatre enfants assassinés. Cinquante ans après leur mort, la plus haute distinction civile américaine reconnaissait leur martyr et leur rôle dans la marche vers l’égalité.

La musique fut l’un des premiers vecteurs de mémoire. Quelques mois après l’attentat, Nina Simone composa Mississippi Goddam. Sur un rythme syncopé et nerveux, elle lança un cri de rage contre les États racistes du Sud : “Alabama’s got me so upset”. Le morceau, interdit sur de nombreuses radios, devint l’hymne de la colère noire. La même année, John Coltrane enregistra Alabama, pièce funèbre et méditative, inspirée par le rythme des sermons prononcés aux funérailles des victimes.

Au cinéma, l’hommage le plus marquant reste le documentaire 4 Little Girls (1997) de Spike Lee, nominé aux Oscars. Le cinéaste donne la parole aux familles, aux amis, aux témoins, transformant la tragédie en récit intime et universel. Plus récemment, le film Selma (2014), consacré aux marches pour le droit de vote de 1965, inclut une scène rappelant l’attentat, soulignant la continuité entre le sang des enfants et les victoires politiques du mouvement.

La littérature, la musique, le cinéma ont ainsi prolongé la mémoire. Car Birmingham 1963 n’est pas seulement une date : c’est une blessure vivante, un symbole inscrit dans la culture mondiale de la lutte contre l’injustice.

Le poids d’une justice tardive

Le 15 septembre 1963 restera comme l’un de ces instants où une nation se dévoile à elle-même. L’explosion de la 16ᵉ Street Baptist Church n’a pas seulement tué quatre enfants : elle a révélé, au grand jour, la mécanique d’un système. Derrière la haine aveugle des Klansmen, il y avait la complicité des élites locales, la passivité des juges, la duplicité du FBI. Derrière le crime, il y avait l’État.

Certes, le choc de Birmingham accéléra l’adoption du Civil Rights Act de 1964 et fit progresser le mouvement des droits civiques. Mais la justice mit quarante ans à condamner, et ne jugea jamais tous les coupables. Cette lenteur en dit long : l’Amérique a préféré protéger son ordre social avant de protéger ses enfants.

Aujourd’hui encore, la silhouette des quatre fillettes hante Birmingham et au-delà. Leurs noms gravés dans la pierre, leurs visages dans les vitraux et les statues rappellent que la démocratie peut trahir ses promesses lorsqu’elle tolère la haine.

L’attentat de 1963 n’est pas seulement un chapitre du passé. Il demeure une leçon brûlante pour notre présent : celle de la nécessité de la mémoire, de la vérité, et de la vigilance. Car les violences racistes ne disparaissent pas avec le temps ; elles se réinventent, sous d’autres formes. Et face à elles, la voix des enfants de Birmingham nous intime encore de choisir ; entre le silence complice et la dignité de la justice.

Notes et références

- “16th Street Baptist Church Bombing”, Encyclopedia of Alabama, Alabama Humanities Foundation.

- The FBI and Birmingham, archives du Federal Bureau of Investigation, 1963–2002.

- NAACP Report on Birmingham Bombing, National Association for the Advancement of Colored People, 1963.

- McWhorter, Diane. Carry Me Home: Birmingham, Alabama – The Climactic Battle of the Civil Rights Revolution. Simon & Schuster, 2001.

- King Jr., Martin Luther. A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches. HarperCollins, 1986.

- Bass, S. Jonathan. Blessed Are the Peacemakers: Martin Luther King, Eight White Religious Leaders, and the “Letter from Birmingham Jail”. Louisiana State University Press, 2001.

- Eskew, Glenn T. But for Birmingham: The Local and National Movements in the Civil Rights Struggle. University of North Carolina Press, 1997.

- Civil Rights Act of 1964, Library of Congress, Public Law 88-352, July 2, 1964.

- Jones, Doug. Bending Toward Justice: The Birmingham Church Bombing That Changed the Course of Civil Rights. All Points Books, 2019.

- “Bombingham”, The New York Times, archives, 1963.

- Rice, Condoleezza. Témoignage personnel dans No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington. Crown, 2011.

- Lee, Spike. 4 Little Girls (documentaire), HBO, 1997.

- Lin, Maya. Civil Rights Memorial (monographie), Southern Poverty Law Center, 1989.

- MacQueen, Elizabeth. Four Spirits Memorial, Kelly Ingram Park, Birmingham, 2013.

- Petts, John. The Wales Window for Alabama (vitrail), 1965.