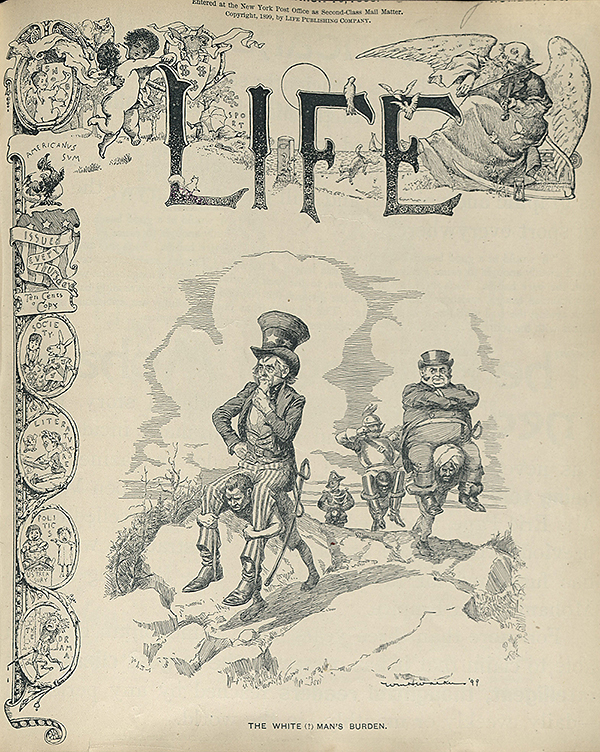

En 1899, Rudyard Kipling appelle l’Amérique à “porter le fardeau de l’homme blanc”. Derrière The White Man’s Burden une idéologie : transformer la conquête coloniale en mission morale.

Quand la poésie se fait empire

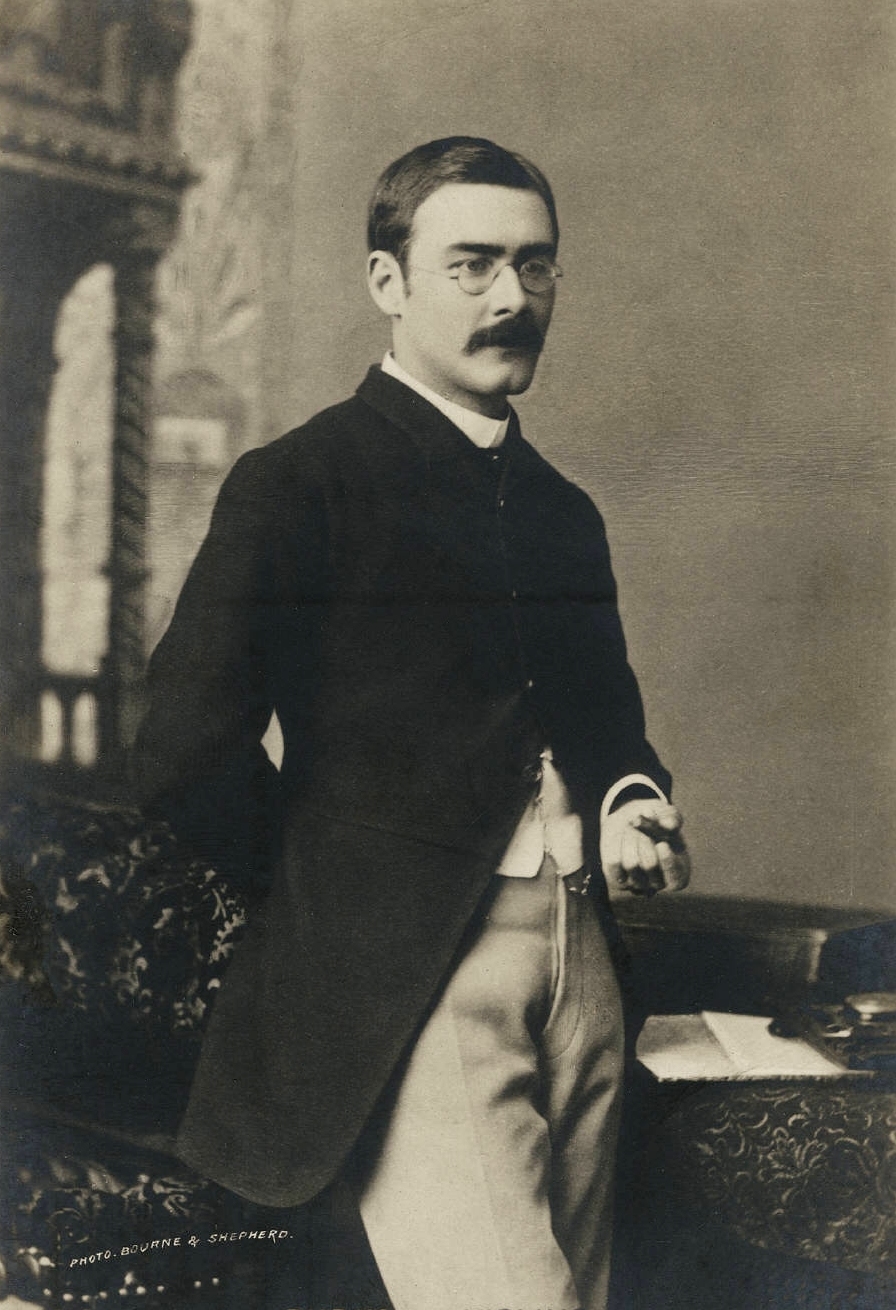

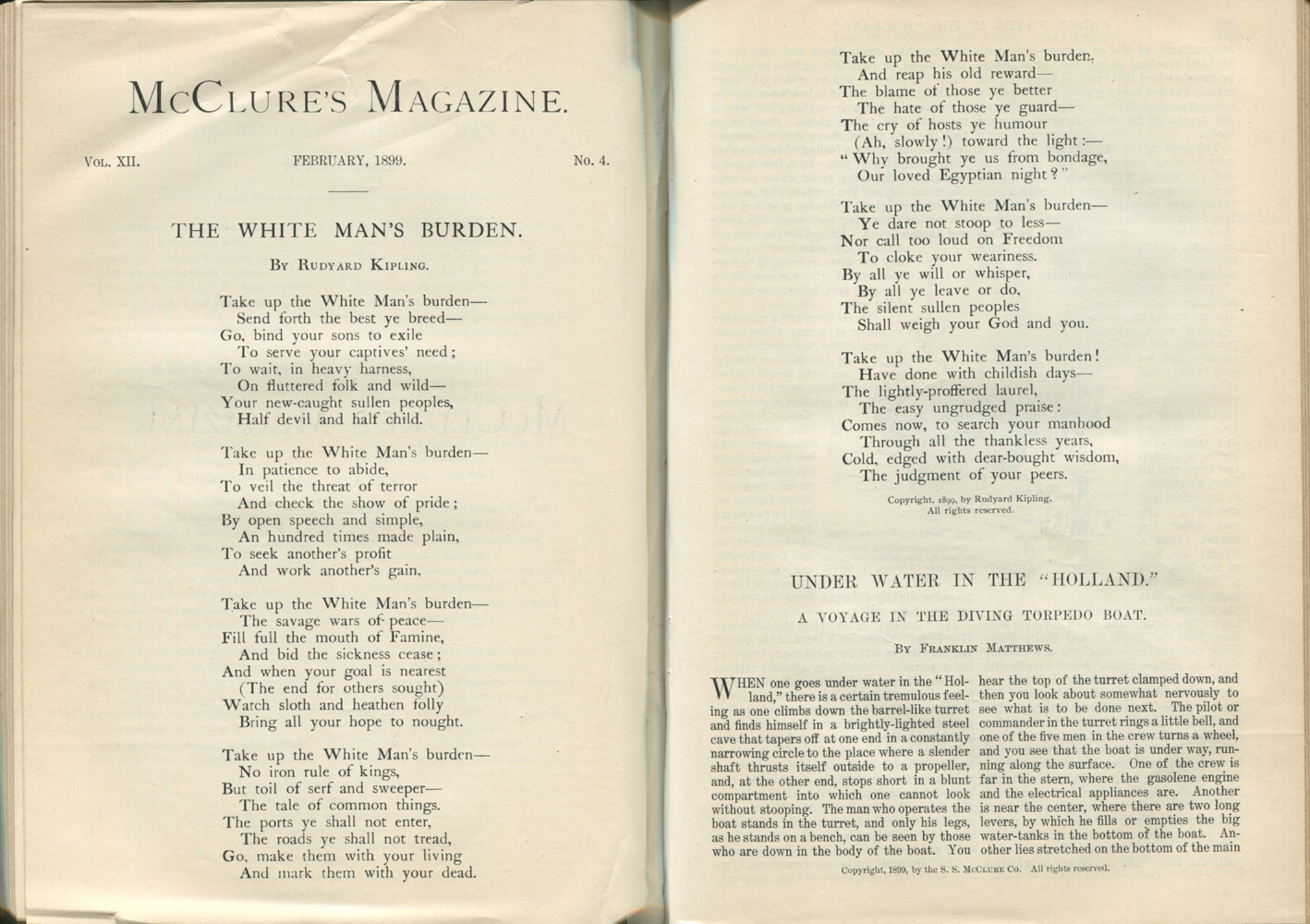

1899. Alors que les États-Unis s’apprêtent à administrer leurs nouvelles conquêtes aux Philippines, un poème paraît dans la presse et se transforme en manifeste politique. Intitulé The White Man’s Burden, signé par le Britannique Rudyard Kipling (prix Nobel de littérature quelques années plus tard) il exhorte l’Amérique à assumer sa “mission civilisatrice”.

Sous des vers apparemment solennels, l’idée est brutale : les peuples colonisés, décrits comme “demi-démons, demi-enfants”, doivent être pris en charge, guidés, disciplinés par l’Occident. La conquête se pare des habits du devoir moral, et l’impérialisme se présente comme un sacrifice généreux.

Mais derrière cette rhétorique se lit une idéologie : celle qui fait de la domination coloniale non pas une entreprise de pillage, mais une “responsabilité” du monde blanc. Kipling ne décrit pas seulement une guerre lointaine : il donne voix à une vision du monde où l’empire n’est pas un choix, mais un devoir.

L’Amérique aux portes de l’empire

À la fin du XIXᵉ siècle, les États-Unis apparaissaient encore comme la nation issue d’une lutte contre la domination coloniale, héritière de la Déclaration d’indépendance et du rejet des empires européens. Pourtant, en 1898, un basculement s’opère. La guerre contre l’Espagne, présentée d’abord comme une croisade pour la liberté de Cuba, se solde par l’acquisition de Cuba, Porto Rico, Guam et surtout les Philippines.

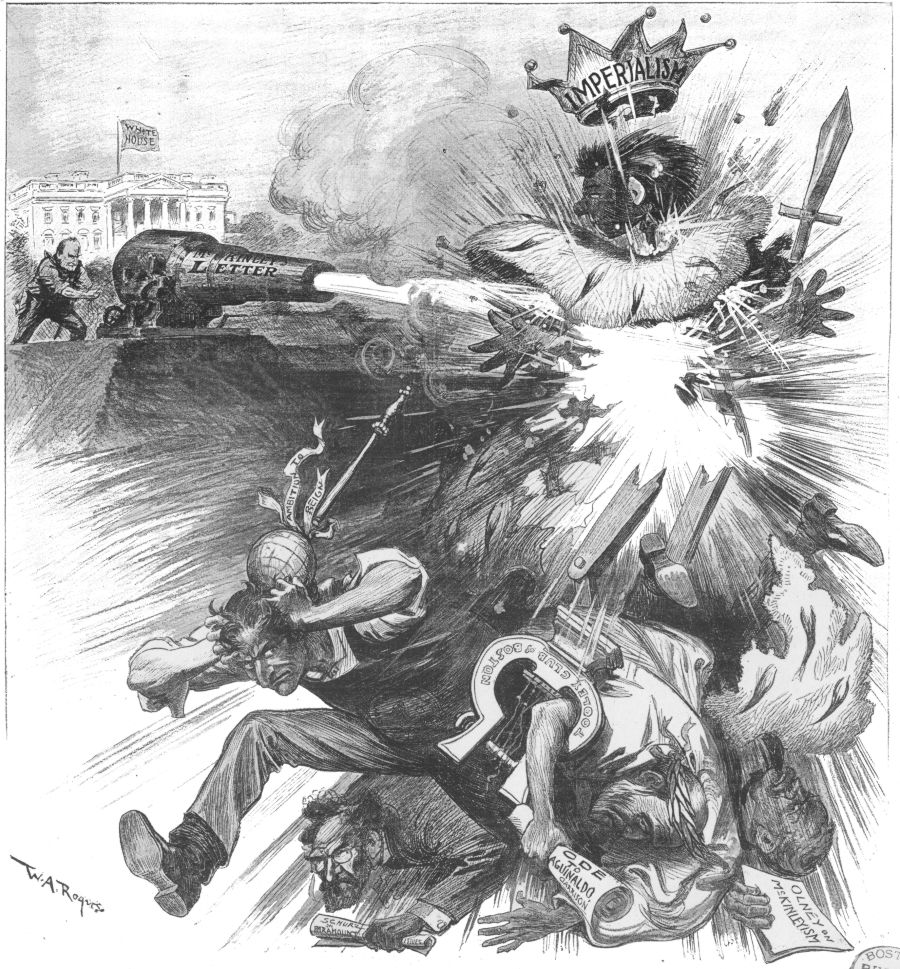

En quelques mois, l’Amérique passe du statut de puissance continentale à celui d’empire outre-mer, projetant sa flotte et son influence dans le Pacifique et les Caraïbes. Ce virage impérial suscite enthousiasme chez certains, indignation chez d’autres. Dans ce contexte de débat brûlant, la plume de Rudyard Kipling se transforme en arme politique.

Poète de l’empire britannique, convaincu de la mission civilisatrice de l’Occident, Kipling adresse son poème aux Américains comme une sorte de conseil “visionnaire” : accepter le “fardeau” de gouverner ces populations jugées immatures. Sa voix littéraire vient donner une légitimité morale à une expansion qui, sans cela, pouvait apparaître comme une simple entreprise de conquête.

Le poème

Take up the White Man’s burden—

Send forth the best ye breed—

Go bind your sons to exile

To serve your captives’ need;

To wait in heavy harness

On fluttered folk and wild—

Your new-caught, sullen peoples,

Half devil and half child.

Take up the White Man’s burden—

In patience to abide,

To veil the threat of terror

And check the show of pride;

By open speech and simple,

An hundred times made plain.

To seek another’s profit,

And work another’s gain.

Take up the White Man’s burden—

The savage wars of peace—

Fill full the mouth of Famine

And bid the sickness cease;

And when your goal is nearest

The end for others sought,

Watch Sloth and heathen Folly

Bring all your hopes to nought.

Take up the White Man’s burden—

No tawdry rule of kings,

But toil of serf and sweeper—

The tale of common things.

The ports ye shall not enter,

The roads ye shall not tread,

Go make them with your living,

And mark them with your dead!

Take up the White Man’s burden—

And reap his old reward:

The blame of those ye better,

The hate of those ye guard—

The cry of hosts ye humour

(Ah, slowly!) toward the light:—

« Why brought ye us from bondage,

Our loved Egyptian night? »

Take up the White Man’s burden—

Ye dare not stoop to less

Nor call too loud on Freedom

To cloak your weariness;

By all ye cry or whisper,

By all ye leave or do,

The silent, sullen peoples

Shall weigh your Gods and you.

Take up the White Man’s burden—

Have done with childish days—

The lightly proffered laurel,

The easy, ungrudged praise.

Comes now, to search your manhood

Through all the thankless years,

Cold-edged with dear-bought wisdom,

The judgment of your peers!

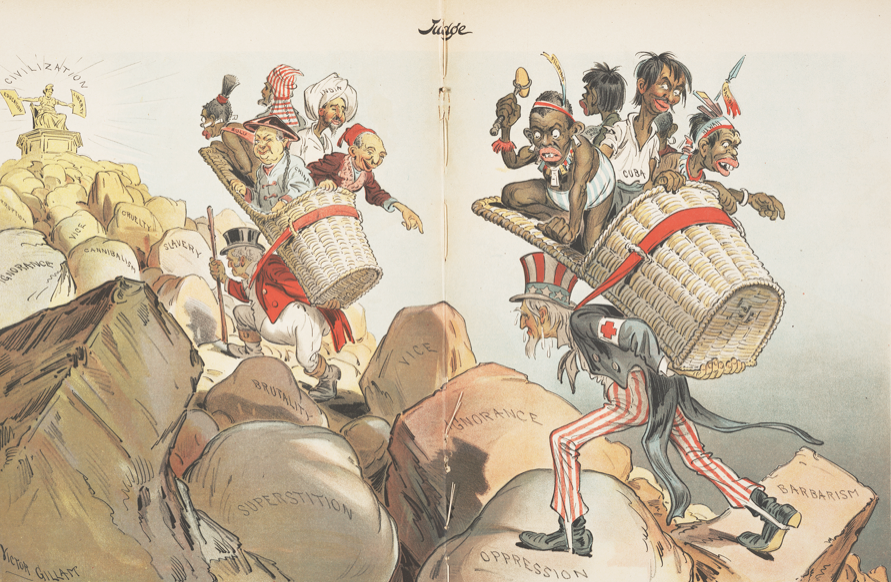

À première lecture, The White Man’s Burden peut sembler un hymne au sacrifice. Kipling exhorte les nations impériales à “porter le fardeau”, à se dévouer pour éduquer, soigner, guider des peuples présentés comme incapables de se gouverner seuls. Mais derrière la rhétorique du devoir se cache une vision profondément hiérarchisée du monde.

La formule la plus célèbre (“half devil, half child”) condense tout le mépris paternaliste qui traverse le texte. Les colonisés ne sont ni pleinement humains ni pleinement adultes : ils sont à la fois dangereux et immatures, à la fois menaçants et dépendants. Cette infantilisation justifie la tutelle impériale, comme si l’histoire coloniale n’était pas un projet de domination, mais une œuvre de charité.

Le poème met en scène une tension : d’un côté, le colon comme martyr, contraint à supporter “l’ingratitude” des peuples qu’il gouverne ; de l’autre, le colonisé comme être incapable de gratitude, condamné à la rébellion ou à la paresse. La conquête se renverse ainsi en sacrifice moral du conquérant.

Ce faisant, Kipling ne se contente pas d’écrire des vers : il met la poésie au service de la politique. Son texte devient une forme de propagande raffinée, destinée à donner une caution culturelle et morale à l’impérialisme américain naissant. Le charme des strophes masque la brutalité des rapports de force : sous la plume du poète, l’empire se travestit en mission quasi religieuse.

L’autre voix du XIXᵉ siècle

Si The White Man’s Burden devint un slogan de l’impérialisme triomphant, il suscita aussitôt une pluie de réponses ironiques, critiques ou indignées. Loin de faire l’unanimité, l’appel de Kipling cristallisa un débat brûlant sur la légitimité de l’expansion coloniale américaine.

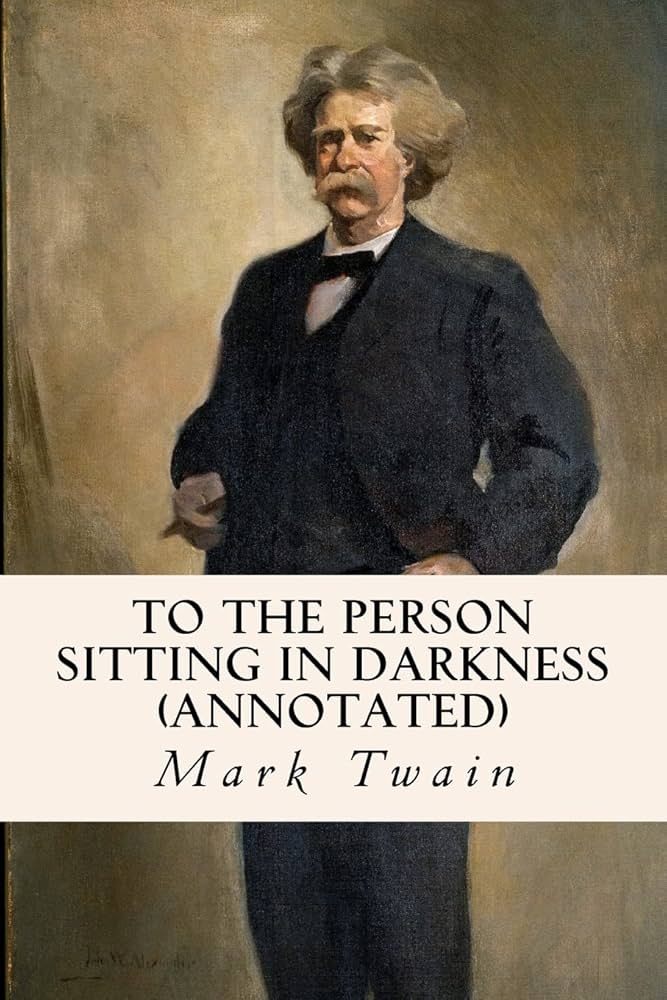

La voix la plus célèbre fut sans doute celle de Mark Twain. Dans son pamphlet satirique To the Person Sitting in Darkness (1901), il dénonça avec une ironie mordante les hypocrisies de l’impérialisme. Selon lui, derrière le masque de la mission civilisatrice se cachait la réalité des massacres, des pillages et des exactions commises aux Philippines. Là où Kipling voyait sacrifice et devoir, Twain dévoilait cynisme et brutalité.

D’autres écrivains s’emparèrent du poème pour en faire des parodies. En 1899 déjà, le journaliste britannique Henry Labouchère publia The Brown Man’s Burden, qui tournait en dérision la “mission” des Blancs en rappelant que le véritable but de la conquête était l’or, les terres et le pouvoir. Le même ton fut repris par le pasteur afro-américain H.T. Johnson dans The Black Man’s Burden, où il dénonçait non seulement l’exploitation coloniale, mais aussi l’hypocrisie de sociétés qui prêchaient la liberté tout en perpétuant la ségrégation raciale. Enfin, George McNeill Taylor signa The Poor Man’s Burden, soulignant que les classes populaires américaines payaient elles aussi le prix des ambitions impériales des élites.

Ces textes rejoignaient une contestation politique organisée : l’American Anti-Imperialist League, fondée en 1898, qui regroupait intellectuels, syndicalistes, écrivains et même d’anciens présidents comme Grover Cleveland. Pour eux, l’annexion des Philippines et la guerre coloniale contredisaient les principes mêmes de la démocratie américaine.

Ainsi, loin d’être un poème consensuel, The White Man’s Burden fut immédiatement le centre d’une bataille idéologique. À la voix paternaliste de Kipling répondit tout un chœur de critiques, révélant que l’empire n’était pas seulement une affaire de canons et de traités, mais aussi de mots et de récits concurrents.

Du Congo au Vietnam

Après l’écho immédiat de 1899, l’expression de Kipling n’a cessé d’être reprise, détournée, retournée contre ceux qui l’avaient forgée. Ce qui devait être un hymne à la mission civilisatrice est devenu, au fil du temps, un symbole d’hypocrisie coloniale.

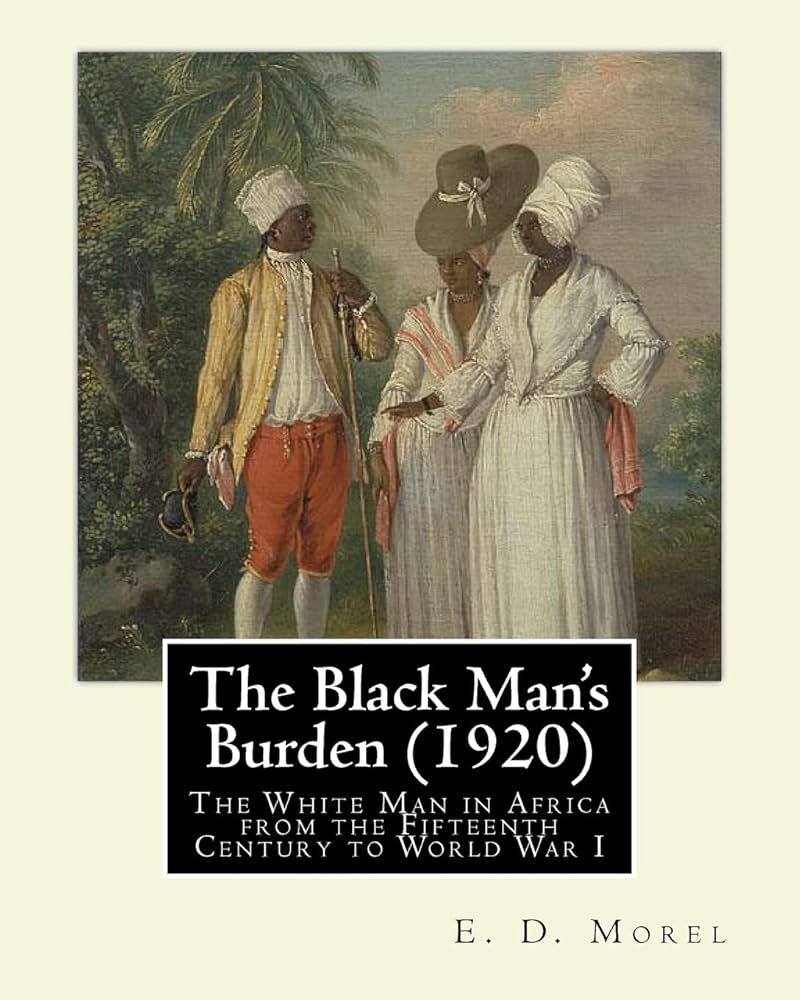

Dès 1903, l’activiste britannique E.D. Morel publie The Black Man’s Burden, un texte qui dénonce les atrocités commises dans l’État libre du Congo, propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique. Morel oppose au “fardeau” prétendument assumé par l’homme blanc le fardeau bien réel imposé aux Africains : exploitation, mutilations, massacres de masse. En un retournement brutal, l’expression de Kipling devient l’acte d’accusation des empires.

Tout au long du XXᵉ siècle, “the white man’s burden” resurgit dans les discours critiques. Journalistes, militants anticoloniaux et intellectuels s’en servent pour dénoncer l’écart entre la rhétorique paternaliste et la violence effective de la colonisation. L’expression incarne dès lors le masque moral de l’impérialisme.

Parfois, elle est réutilisée sur le ton de l’ironie. En 1974, le dictateur ougandais Idi Amin Dada, lors d’un sommet de l’OUA, déclare que l’Afrique devrait compatir au “fardeau de l’homme blanc” désormais accablé par ses propres crises économiques et politiques. La formule, détournée, se retourne contre l’Occident, transformant le poème de Kipling en objet de moquerie.

Du Congo de Léopold II au Vietnam américain, en passant par les luttes de décolonisation, la formule a suivi l’histoire comme un stigmate. D’abord étendard de l’empire, elle est devenue métaphore de son mensonge fondateur : présenter la domination comme un devoir, quand elle n’était qu’un rapport de force.

Plus d’un siècle après sa publication, The White Man’s Burden demeure une formule qui colle à la peau de l’Occident. Aujourd’hui, elle incarne non plus la grandeur morale que Kipling voulait célébrer, mais l’aveuglement paternaliste d’une époque convaincue de sa supériorité. Dans les débats postcoloniaux, l’expression revient comme un symbole du discours justificatif qui a masqué la violence de la conquête.

On la retrouve ainsi dans les critiques adressées aux politiques dites de “développement” ou d’“aide humanitaire” venues d’Europe ou d’Amérique, accusées parfois de prolonger, sous des formes plus douces, une logique de dépendance et de tutelle. De l’Irak de 2003 aux débats sur l’ingérence en Afrique, l’ombre du “fardeau” plane encore : celle d’une mission imposée au nom du bien, mais vécue comme domination.

Pour les penseurs postcoloniaux et les historiens critiques, le poème de Kipling est devenu un cas d’école : comment une œuvre littéraire peut cristalliser une idéologie et continuer à hanter les mémoires. Certains y voient un miroir fidèle de son temps, un condensé des certitudes impériales de la fin du XIXᵉ siècle. D’autres y lisent une prophétie démentie par l’histoire : loin d’apporter ordre et progrès, l’empire a semé conflits, fractures et dépendances durables.

En ce sens, The White Man’s Burden reste un texte-clé, non pour la beauté de ses vers, mais parce qu’il révèle à nu la logique intime de l’impérialisme : transformer la domination en devoir, et l’asservissement en sacrifice.

Le masque du fardeau

Avec The White Man’s Burden, Rudyard Kipling n’a pas seulement écrit un poème : il a livré un manifeste idéologique, une charte morale pour l’impérialisme naissant des États-Unis et pour l’Empire britannique à son apogée. Ses vers ont servi de caution culturelle à une politique de conquête qui, derrière le discours du sacrifice, dissimulait exploitation et violence.

Pour les impérialistes, ce texte fut une bannière : il donnait à la colonisation les atours d’une mission civilisatrice, d’un devoir historique. Pour les colonisés, il résonnait comme une condamnation : justification en vers d’une domination brutale qui refusait de dire son nom.

Plus qu’une œuvre littéraire, ce poème est resté comme le masque d’une époque : un voile poétique posé sur l’un des systèmes de domination les plus vastes de l’histoire. Mais l’histoire, elle, s’est chargée de faire tomber le masque.

Car en fin de compte, comme le rappelle la formule que l’on pourrait retourner à Kipling :

“Le seul fardeau de l’homme blanc fut d’avoir cru qu’il était seul à écrire l’histoire.”

Notes et références

- Kipling, Rudyard. The White Man’s Burden. McClure’s Magazine, 1899.

- Twain, Mark. To the Person Sitting in Darkness. The North American Review, 1901.

- Labouchère, Henry. The Brown Man’s Burden. London, 1899.

- Johnson, H.T. The Black Man’s Burden. 1899.

- Morel, E.D. The Black Man’s Burden. London: National Reform Association, 1903.

- Brantlinger, Patrick. Rule of Darkness: British Literature and Imperialism, 1830–1914. Ithaca: Cornell University Press, 1988.

- Bederman, Gail. Manliness and Civilization: A Cultural History of Gender and Race in the United States, 1880–1917. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

- Kramer, Paul A. The Blood of Government: Race, Empire, the United States, and the Philippines. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006.

- Said, Edward. Culture and Imperialism. New York: Vintage, 1993.

- Conklin, Alice L. A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895–1930. Stanford: Stanford University Press, 1997.