Né en 1949 dans une Haute-Volta encore coloniale, Thomas Sankara incarna le rêve africain d’indépendance et de dignité. Soldat philosophe devenu chef d’État, il transforma son pays en Burkina Faso, le “pays des hommes intègres”, où il voulut prouver qu’une nation pauvre pouvait vivre libre. En quatre années fulgurantes, il lança une révolution morale et sociale unique sur le continent avant d’être trahi et assassiné. Près de quarante ans plus tard, son nom demeure un étendard : celui d’une Afrique qui refuse la soumission et croit encore en la puissance de la probité.

L’étoile rouge du Faso

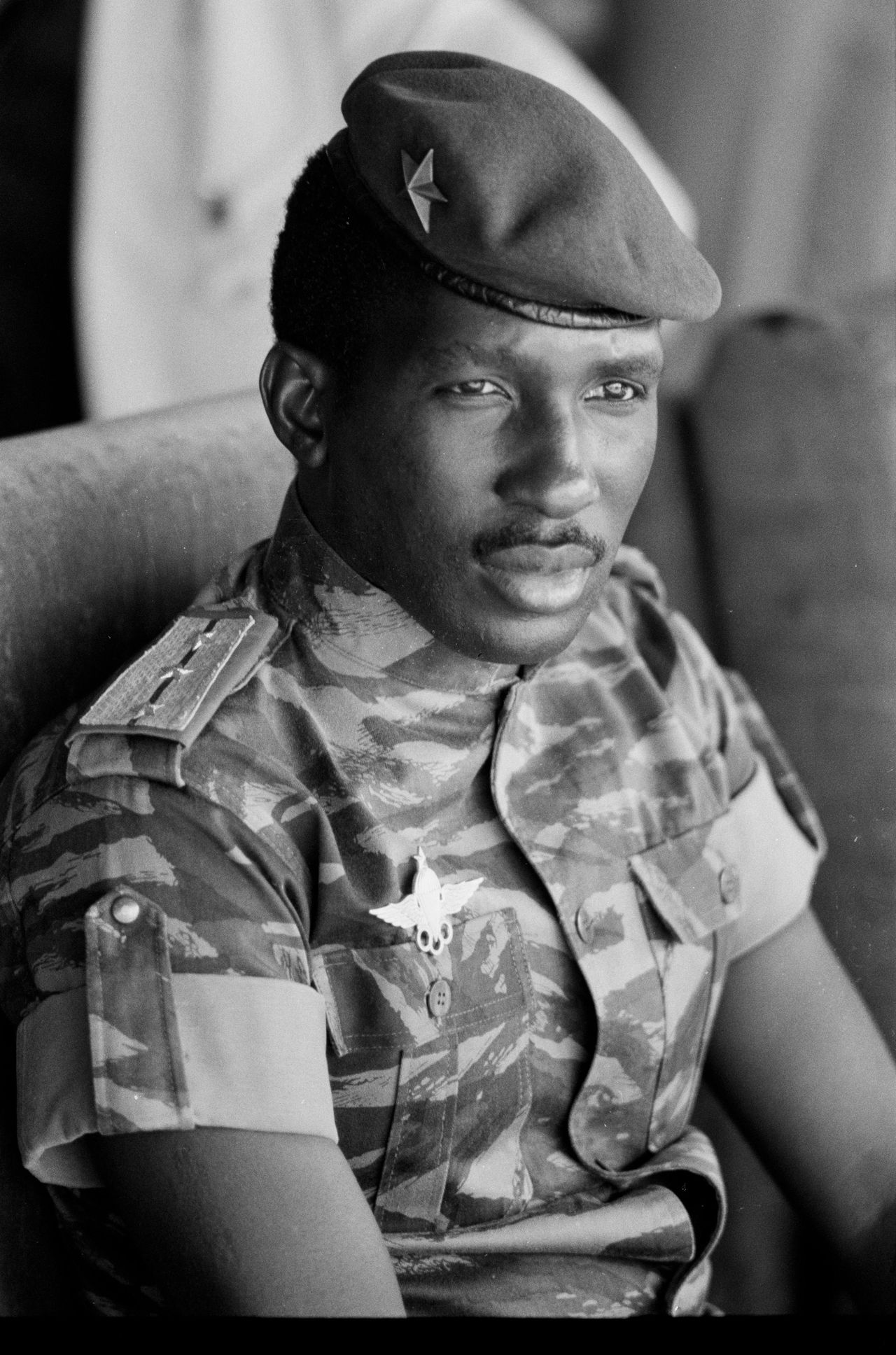

Ouagadougou, 1984. Sous un soleil de plomb, la place de la Révolution grouille de monde. Des milliers de Burkinabè, femmes et hommes, paysans et soldats, se pressent autour d’une estrade improvisée. Un jeune capitaine s’avance vers le micro, béret rouge sur la tempe, uniforme kaki sans décoration, guitare en bandoulière. Il sourit, gratte quelques accords, puis lance, d’une voix calme mais ferme :

« La patrie ou la mort, nous vaincrons. »

L’homme qui parle s’appelle Thomas Isidore Noël Sankara. Il n’a que trente-quatre ans, mais son nom, déjà, circule de Lagos à La Havane. En quatre ans de pouvoir, il bouleversera la face de son pays et donnera au monde un visage neuf de la révolution africaine.

Rien pourtant ne prédestinait le fils d’un gendarme mossi, né à Yako en 1949, à devenir ce héros d’envergure mondiale. Élevé dans la rigueur, formé dans l’armée, il s’est forgé une conviction simple et absolue : l’intégrité est la première des libertés. Dans l’Afrique postcoloniale gangrenée par la corruption, la dépendance et la résignation, il incarnera la dignité.

Thomas Sankara, c’est la révolution à visage humain, le rêve africain vêtu de probité. Il voulait un État pauvre mais libre, une armée populaire, une femme égale à l’homme, une nature protégée, un peuple debout. Mais l’histoire des hommes intègres est souvent brève. En quatre années de pouvoir, Sankara fit trembler les puissants, et c’est pour cela qu’il fut trahi.

Comment un officier burkinabè est-il devenu le symbole mondial de la fierté noire et de la souveraineté africaine ? Comment l’enfant d’un empire colonial a-t-il réinventé la politique en l’adossant à la morale ? Et pourquoi, enfin, ce héros fut-il effacé de la mémoire officielle avant d’être ressuscité par la jeunesse africaine ?

Voici l’histoire d’un homme debout, qui voulut apprendre à un peuple à le rester.

Thomas Sankara voit le jour le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, colonie française enclavée entre le Niger et la Côte d’Ivoire. Son père, Sambo Joseph Sankara, ancien tirailleur de l’armée coloniale devenu gendarme, incarne la loyauté à la France ; sa mère, Marguerite Kinda, fervente catholique, enseigne la piété, la rigueur et l’effort. L’enfant grandit dans une maison pauvre, mais ordonnée : chaque chose a sa place, chaque geste un sens.

À l’école missionnaire, il apprend la langue du colon, les vertus du travail et les hiérarchies implicites du monde. L’éducation chrétienne lui inculque la discipline et la compassion, mais elle forge aussi un questionnement : pourquoi l’homme blanc commande-t-il toujours, et le noir obéit-il toujours ? Le paradoxe du colonialisme se grave dans son esprit : il enseigne la morale universelle tout en pratiquant la domination raciale.

Dans les années 1950, la Haute-Volta reste un réservoir de main-d’œuvre pour ses voisins. Le pays, rural à 90 %, vit sous la férule des chefs coutumiers et de l’administration française. Mais dans les journaux qu’il découvre au presbytère, Sankara lit d’autres noms : Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Julius Nyerere. Ces figures d’émancipation deviennent ses premiers héros.

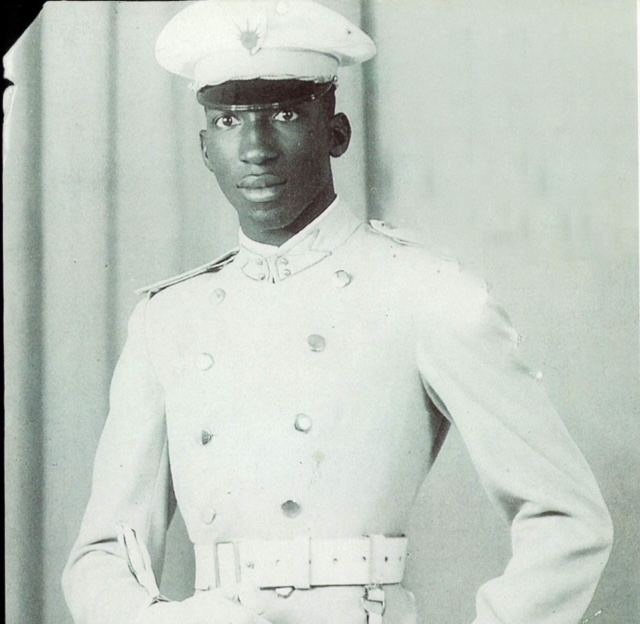

En 1966, à dix-sept ans, il entre à l’École militaire préparatoire de Kadiogo, près de Ouagadougou. Il y trouve une rigueur familière et un horizon nouveau : l’uniforme, pour un jeune Africain, n’est pas seulement un vêtement de service ; c’est une promesse de dignité. Mais l’adolescent studieux qui apprend à manier les armes rêve déjà de manier les idées. Le système colonial l’a formé à l’obéissance ; il en fera un instrument de libération.

La carrière militaire de Sankara est brillante, mais sa pensée se forme ailleurs : dans la lecture et la réflexion. En 1970, il est envoyé à Antsirabe, à Madagascar, pour y suivre une formation d’officier. Le pays, secoué par des grèves et une effervescence socialiste, marque profondément le jeune capitaine. Il découvre la misère rurale, les luttes étudiantes, les débats sur le tiers-monde et la révolution.

C’est à Madagascar qu’il lit Karl Marx, Lénine, Mao Zedong, Frantz Fanon et Che Guevara. Mais il ne se veut pas dogmatique. Ce qu’il retient, c’est la nécessité d’une révolution enracinée dans la culture africaine. “L’idéologie doit parler la langue du peuple”, confiera-t-il plus tard.

De retour en Haute-Volta, il devient instructeur au Centre national d’entraînement commando de Pô. Là, il transforme la caserne en école du peuple. Ses soldats plantent des arbres, cultivent des champs, suivent des cours d’alphabétisation. Il répète sans relâche :

“Le soldat n’est pas un privilégié, mais un paysan en uniforme.”

C’est à cette époque qu’il rencontre Blaise Compaoré, jeune officier charismatique. Ensemble, ils rêvent d’une armée révolutionnaire capable de libérer le pays de la corruption et du clientélisme. Leur alliance fraternelle marquera l’histoire du Burkina Faso — avant de s’achever dans le sang.

Dans la décennie 1970, Sankara incarne une nouvelle génération d’officiers africains : éduqués, patriotes, politisés. Alors que les régimes civils s’enfoncent dans le népotisme, l’armée devient un foyer de radicalisation. Pour ces jeunes militaires, la révolution n’est plus une utopie : c’est un devoir.

Le début des années 1980 plonge la Haute-Volta dans une crise profonde. Le pays dépend du FMI et de l’aide française. La dette étrangère dévore le budget national ; les récoltes sont maigres, la misère endémique. Les élites politiques se partagent le pouvoir dans une indifférence cynique.

En janvier 1983, Thomas Sankara est nommé Premier ministre par le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Sa popularité explose. Il parle au nom du peuple, visite les campagnes, refuse le protocole. Mais ses discours anticolonialistes inquiètent Paris, où l’on voit en lui un “Guevara sahélien”. En mai 1983, il est arrêté sur ordre du gouvernement, puis placé en résidence surveillée.

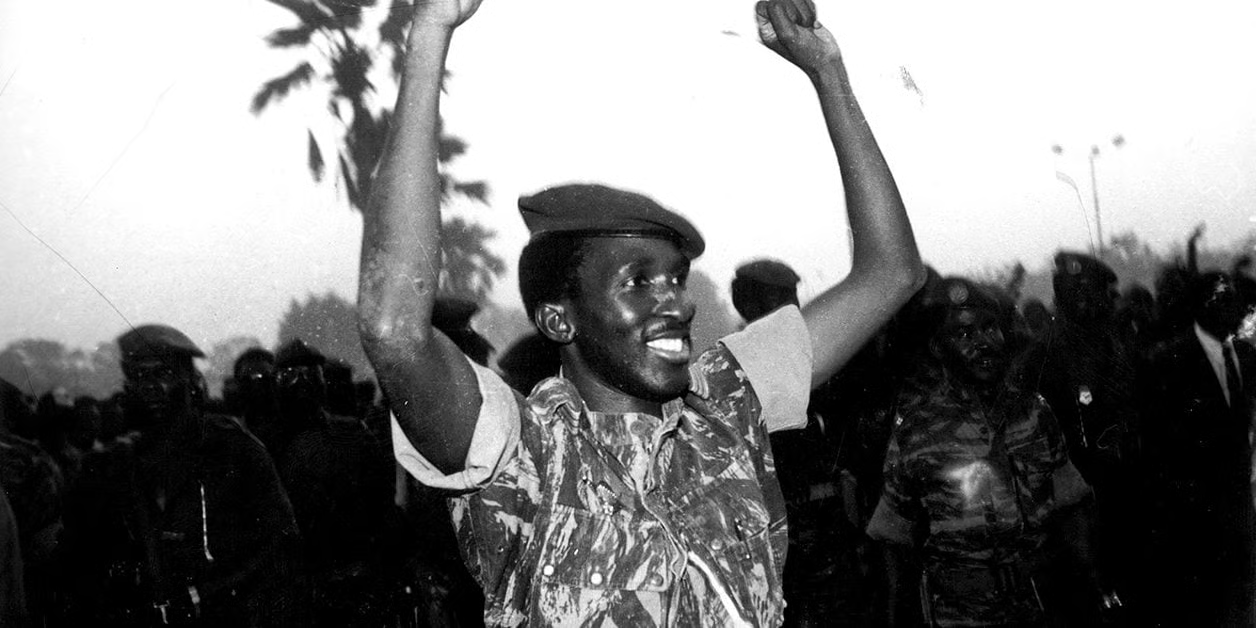

L’arrestation provoque une vague d’indignation. Dans les rues d’Ouagadougou, des milliers de jeunes manifestent en criant : “Libérez Sankara !” À Pô, le capitaine Blaise Compaoré mobilise ses hommes. Le 4 août 1983, il marche sur la capitale. Le coup d’État est rapide, presque sans effusion de sang.

Le soir même, Thomas Sankara, libéré, annonce à la radio la naissance du Conseil national de la Révolution (CNR). Il conclut son discours fondateur par une phrase appelée à devenir légendaire :

“La patrie ou la mort, nous vaincrons !”

Ce n’est pas un putsch ordinaire. Sankara n’a pas pris le pouvoir pour régner, mais pour refonder la morale publique. Ce qu’il propose, c’est une révolution éthique : réconcilier l’Afrique avec elle-même, rendre au peuple le sens de sa propre valeur. Dans un continent épuisé par les coups d’État prédateurs, son mouvement tranche par son inspiration : c’est un coup d’État de conscience.

Le 4 août 1984, un an après la révolution, Sankara annonce la disparition de la “Haute-Volta”, nom colonial hérité du découpage français. Le pays devient le Burkina Faso : le pays des hommes intègres, en fusionnant deux langues locales, le mooré et le dioula.

Le drapeau tricolore est remplacé par un rouge et vert frappé d’une étoile jaune. L’hymne national, “Une seule nuit”, appelle à la fraternité africaine. Tout un peuple, pour la première fois, se reconnaît dans son nom, dans ses symboles et dans sa langue.

Mais la révolution n’est pas que symbolique. Sankara abolit les privilèges, impose la sobriété aux ministres, refuse les cortèges, circule en Renault 5, loge dans une villa sans climatisation.

“Un dirigeant doit vivre comme son peuple, ou il trahit sa mission.”

À travers ces gestes simples, il entend montrer que la grandeur ne s’achète pas, elle se prouve.

En quatre ans, Sankara lance un programme de transformation sans équivalent en Afrique contemporaine.

- Alphabétisation : plus de 700 000 Burkinabè apprennent à lire et à écrire.

- Santé : trois millions d’enfants sont vaccinés contre la rougeole et la méningite.

- Agriculture : réforme agraire, autosuffisance alimentaire, reboisement massif.

- Condition féminine : interdiction de l’excision, de la polygamie, des mariages forcés.

- Économie : refus du FMI, promotion du “produire et consommer burkinabè”.

Son gouvernement incarne un idéal : l’État au service du peuple, non l’inverse. Sankara marche à pied, se mêle aux paysans, écoute, enseigne, exhorte. Dans un pays désertique, il plante des millions d’arbres. Dans une société patriarcale, il place des femmes à des postes de commandement.

Mais cette révolution dérange. Les notables perdent leurs privilèges, les marabouts leur influence, les diplomates français leur contrôle. Les sanctions économiques tombent, les campagnes de dénigrement se multiplient. Sankara, pourtant, persiste :

“Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l’eau potable pour tous.”

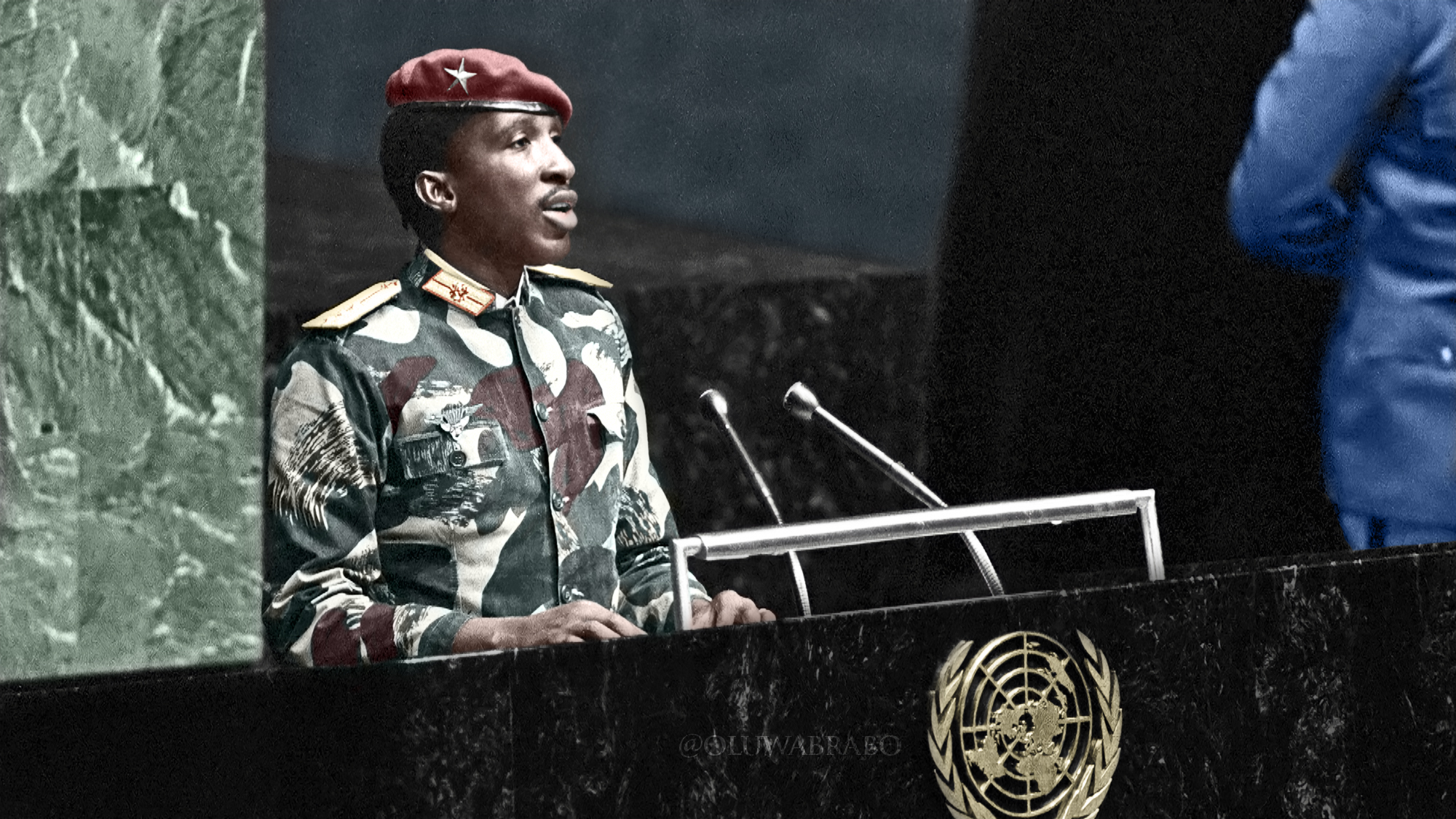

De 1984 à 1987, Sankara devient l’un des porte-parole du tiers-monde insurgé. À l’ONU, son discours du 4 octobre 1984 fascine et effraie.

“Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies, d’inventer l’avenir.”

À Addis-Abeba en 1987, lors du sommet de l’OUA, il dénonce la dette africaine :

“Si nous ne payons pas, les bailleurs ne mourront pas. Mais si nous payons, c’est nous qui mourrons.”

Ces paroles font le tour du monde. Il refuse de se soumettre au néolibéralisme, critique les multinationales, appelle à une Afrique solidaire. Ses alliés sont Cuba, le Ghana de Rawlings, la Libye de Kadhafi. Ses adversaires : la France de Mitterrand, la Côte d’Ivoire d’Houphouët-Boigny, le FMI.

Mais cette indépendance lui coûte cher. Le Burkina Faso est isolé, et son entourage commence à douter. Blaise Compaoré, son frère d’armes, s’éloigne. Le rêve s’effrite.

À partir de 1985, les tensions s’accumulent. Certains cadres du CNR dénoncent son autoritarisme. La guerre de la bande d’Agacher contre le Mali achève d’épuiser le pays. Sankara, lucide, comprend qu’il est seul. Ses discours se font plus graves, presque prophétiques :

“Vous pouvez tuer un homme, mais pas ses idées.”

Le 15 octobre 1987, il assiste à une réunion au Conseil de l’Entente. Des coups de feu éclatent. Sankara tombe, criblé de balles, aux côtés de douze de ses compagnons. Le pouvoir passe aussitôt à Blaise Compaoré, son ami de toujours.

Officiellement, la version parle “d’accident” ou de “règlement interne”. En réalité, c’est une exécution politique. Le révolutionnaire qui avait osé défier la logique du monde était devenu trop gênant, trop pur. L’Afrique venait de perdre son dernier prophète debout.

Longtemps, son nom fut effacé des manuels, ses portraits arrachés, ses partisans réduits au silence. Mais la mémoire populaire ne s’efface pas. Dans les années 1990, la jeunesse burkinabè redécouvre ses discours, diffusés clandestinement. En 2014, la chute de Compaoré réhabilite définitivement sa mémoire.

En 2022, un tribunal militaire condamne les responsables de son assassinat. À Ouagadougou, le Mémorial Sankaradevient un lieu de pèlerinage. Dans les universités africaines, on enseigne sa pensée ; dans les chansons de Tiken Jah Fakoly ou de Didier Awadi, son nom rime avec résistance.

Aujourd’hui, Sankara symbolise plus qu’une révolution : il incarne une morale politique. Dans un monde où les dirigeants s’enrichissent en silence, il demeure la preuve qu’on peut gouverner pauvre et mourir digne.

L’intégrité comme testament

Thomas Sankara n’aura régné que quatre ans, mais il aura donné à l’Afrique l’une de ses plus belles leçons : l’intégrité est une arme plus forte que la peur. Il a refusé les honneurs, affronté les puissants, et prouvé qu’un peuple peut se relever sans attendre l’aumône du monde.

Son assassinat n’a pas tué son message. Il l’a sanctifié. Chaque fois qu’un jeune Africain refuse la corruption, qu’une femme revendique sa liberté, qu’un paysan plante un arbre, Sankara vit encore.

“La révolution, disait-il, est faite d’hommes intègres. Et l’homme intègre ne meurt jamais.”

Notes et références

- Thomas Sankara, Discours à la Nation, Ouagadougou, 4 août 1983 – Archives du Conseil National de la Révolution (CNR).

- Thomas Sankara, Discours à l’ONU, New York, 4 octobre 1984 – Nations Unies, archives audio officielles.

- Discours sur la dette, Addis-Abeba, Conférence de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), 29 juillet 1987.

- Ludo Martens, Sankara, Compaoré et la révolution burkinabè (1983–1987), Éditions EPO, Bruxelles, 1989.

- Bruno Jaffré, Thomas Sankara : La liberté contre le destin, L’Harmattan, 2007.

- Ernest Harsch, Thomas Sankara: An African Revolutionary, Ohio University Press, 2014.

- Jacques Chérel, Thomas Sankara ou la fierté africaine, Éditions L’Harmattan, 1991.

- Pierre Sané, Justice pour Sankara, justice pour l’Afrique, Commission internationale des droits de l’homme, rapport spécial, 2017.

- Jeune Afrique, “Burkina Faso : Sankara, la passion du peuple”, numéro spécial, octobre 2017.

- Arte, documentaire Capitaine Thomas Sankara, réalisé par Christophe Cupelin, 2012.