Du XVIIᵉ au XXᵉ siècle, le racisme scientifique a prétendu hiérarchiser l’humanité. De la craniométrie à l’eugénisme, il a légitimé esclavage, colonisation et ségrégation. Retour sur cette dérive idéologique qui rappelle aujourd’hui encore la nécessité de déconstruire les mythes raciaux et de défendre l’unité de l’espèce humaine.

La science au service de l’ombre

Depuis que l’homme observe ses semblables, il cherche à nommer, classer, ordonner. Au XVIIᵉ siècle, cette volonté prit une tournure nouvelle : la science naissante (portée par la biologie, l’anatomie et bientôt l’anthropologie) se voulut capable de hiérarchiser l’humanité elle-même. Sous couvert d’objectivité et de rigueur, des savants entreprirent de mesurer les corps, de comparer les crânes, de scruter la couleur des peaux et la texture des cheveux, afin d’établir des catégories « naturelles » entre les peuples.

Mais derrière la blouse blanche se cachait souvent une idéologie. Du XVIIᵉ au XXᵉ siècle, cette prétention scientifique fut instrumentalisée par les États et les empires. L’esclavage atlantique, la colonisation européenne, la ségrégation raciale trouvèrent dans ces théories un vocabulaire et une légitimité : il ne s’agissait plus seulement d’une domination politique ou économique, mais d’une prétendue « vérité biologique ». Le racisme se parait des atours de la science.

Dès lors, une question fondamentale s’impose : comment des disciplines savantes, censées éclairer et libérer l’humanité, ont-elles pu servir à l’asservir ? Comment des outils d’analyse et d’observation sont-ils devenus des armes idéologiques, forgées pour justifier l’inégalité et l’oppression ?

Nofi vous propose de retracer cette histoire longue, de Bernier à Gobineau, de Broca à Madison Grant, en passant par la craniométrie, l’eugénisme et les politiques migratoires. Il s’agit de replacer le racisme scientifique dans l’histoire mondiale des idées, en montrant comment il fut à la fois une construction intellectuelle et une justification politique. Une plongée dans l’ombre, mais nécessaire pour comprendre comment la science, pervertie, a pu légitimer l’un des systèmes de domination les plus puissants de l’histoire moderne.

Les prémices du discours racial (XVIIᵉ–XVIIIᵉ siècles)

L’idée que l’humanité puisse être découpée en groupes distincts n’est pas née d’un seul geste, mais d’une série de tentatives intellectuelles au croisement de la philosophie, de la théologie et de la science naissante. Entre le XVIIᵉ et le XVIIIᵉ siècle, les Européens commencèrent à ériger en catégories fixes ce qui relevait auparavant de la diversité culturelle et géographique.

En 1684, le médecin et voyageur français François Bernier publia un texte dans lequel il proposait une première classification de l’humanité en “races”. S’appuyant sur ses observations en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient, il distinguait quatre grands groupes humains. C’était la première fois que le terme « race » était appliqué de manière systématique à l’ensemble de l’espèce humaine ; un tournant conceptuel majeur.

Derrière ce geste classificatoire se cachait un débat théologique et philosophique fondamental : le monogénisme contre le polygénisme. Les partisans du monogénisme, en accord avec la Bible, considéraient que tous les hommes descendaient d’Adam et Ève, les différences physiques résultant de l’influence du climat, du régime alimentaire ou de l’histoire. À l’inverse, les polygénistes, tels Lord Kames ou Charles White, soutenaient que les « races » avaient été créées séparément, chacune avec ses caractéristiques immuables. Ce dernier discours ouvrait la voie à l’idée d’inégalités « naturelles » entre les peuples.

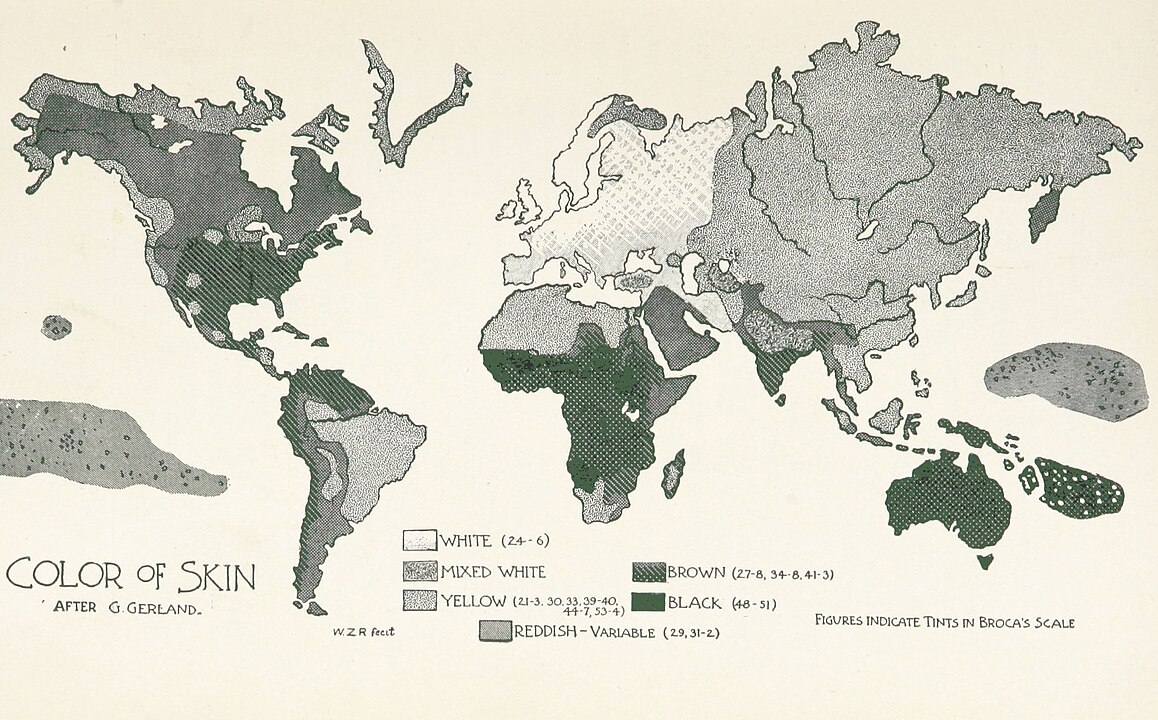

La science moderne, elle, apporta ses propres outils. Le naturaliste suédois Carl von Linné (1707–1778), fondateur de la taxonomie moderne, publia en 1735 son Systema Naturae. Il y rangea l’espèce humaine parmi les primates et la divisa en quatre variétés “raciales” : Européens (blancs), Américains (rouges), Asiatiques (jaunes) et Africains (noirs), chacun doté de traits physiques et moraux spécifiques. Par ce geste, il inscrivit la notion de race dans la science descriptive et naturaliste.

En France, Georges-Louis Leclerc de Buffon proposa une autre approche : pour lui, l’humanité était une seule espèce, mais soumise à des processus de “dégénérescence”. Le climat, l’alimentation et l’environnement pouvaient, selon lui, altérer les caractéristiques originelles. Ainsi, les différences visibles n’étaient pas éternelles mais le résultat de conditions de vie.

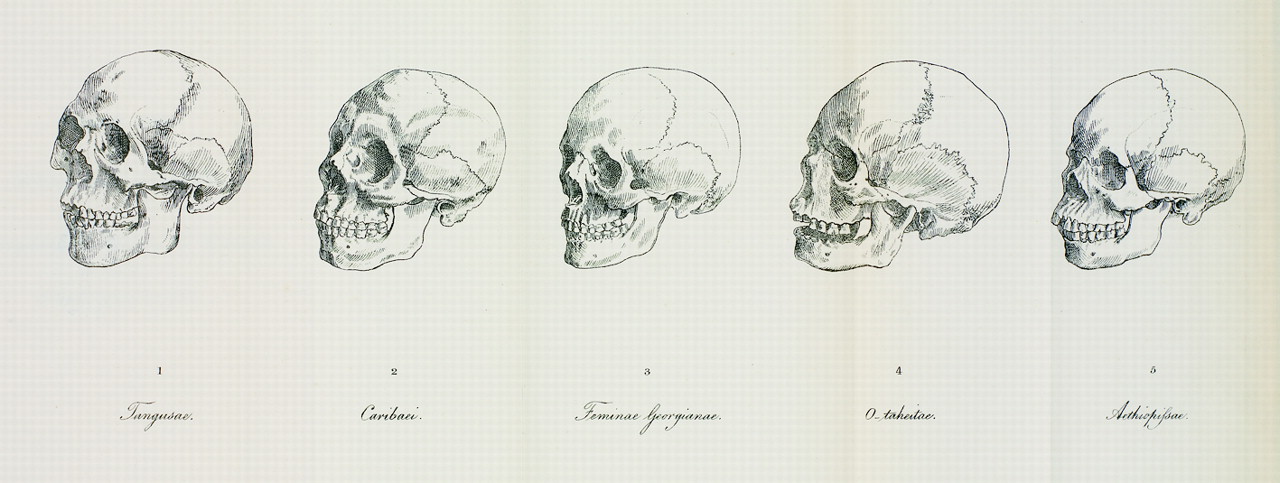

Enfin, l’Allemand Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840), souvent considéré comme le père de l’anthropologie physique, introduisit à la fin du XVIIIᵉ siècle une classification qui allait marquer durablement les esprits : les “cinq races humaines” ; caucasienne, mongole, éthiopienne, américaine et malaise. Il insistait sur leur unité biologique commune, mais sa typologie servit de base aux futures hiérarchisations.

Ces premiers discours posèrent les pierres d’une construction intellectuelle qui allait se durcir au XIXᵉ siècle. Ce qui n’était au départ qu’une tentative de classification descriptive allait se transformer en idéologie raciale, justifiant l’inégalité et l’asservissement au nom de la “nature”.

L’âge des hiérarchies : XIXᵉ siècle, science et empire

Le XIXᵉ siècle marque un tournant décisif : la classification des races, amorcée au siècle des Lumières, se rigidifie et devient une hiérarchie pseudo-scientifique. Ce n’est plus seulement un inventaire de la diversité humaine : c’est une échelle des valeurs, une cartographie du génie et de la barbarie, étroitement liée aux besoins de l’impérialisme européen et à la justification de l’esclavage ou de la colonisation.

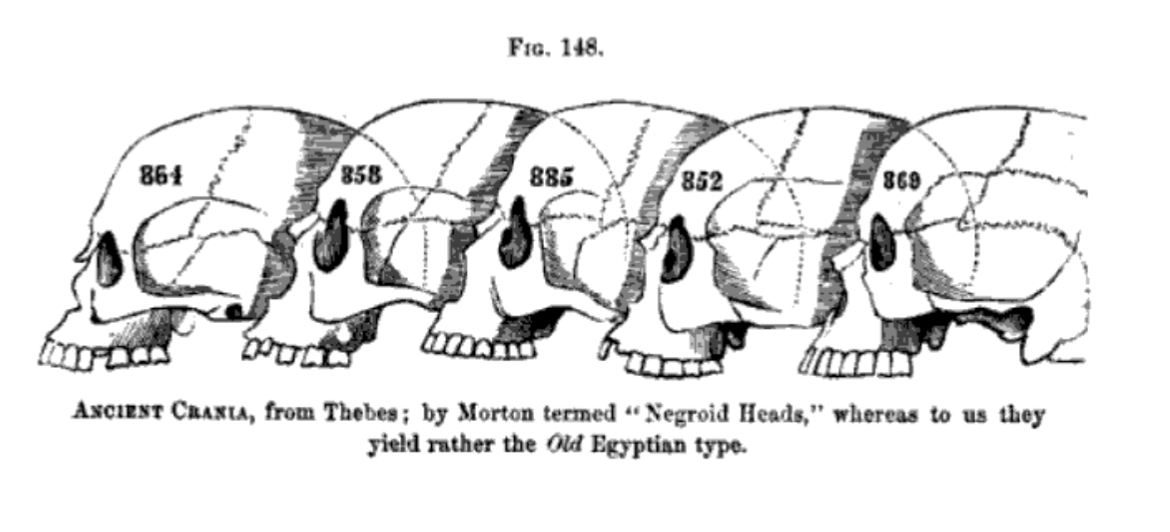

Aux États-Unis, le médecin Samuel George Morton développa la craniométrie, l’art de mesurer les crânes. En compilant des centaines de crânes du monde entier, il prétendait démontrer que la capacité crânienne (supposée reflet direct de l’intelligence) variait selon les « races ».

Dans ses tableaux, les Européens occupaient le sommet, tandis que les Africains étaient placés en bas de l’échelle. Ces mesures, pourtant biaisées et interprétées à charge, connurent un immense succès, fournissant une base « scientifique » à la défense de l’esclavage dans l’Amérique du Sud et du Nord.

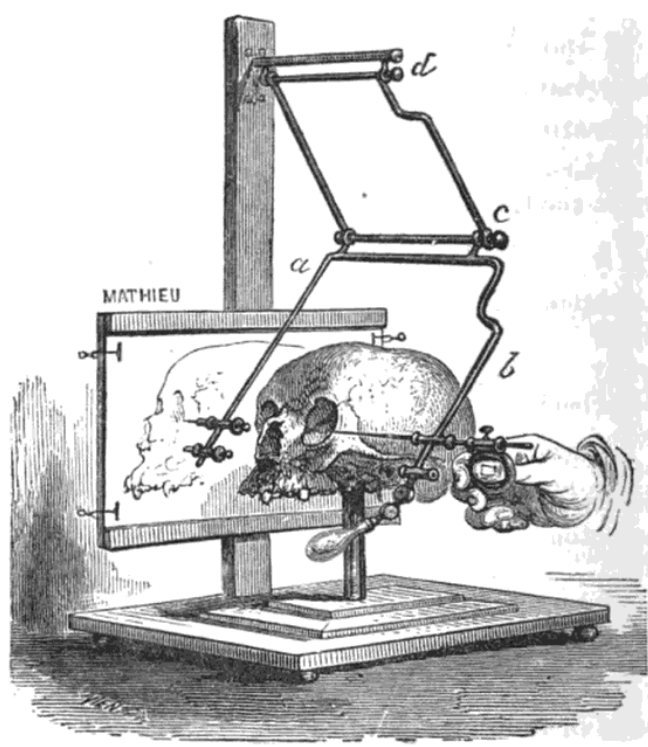

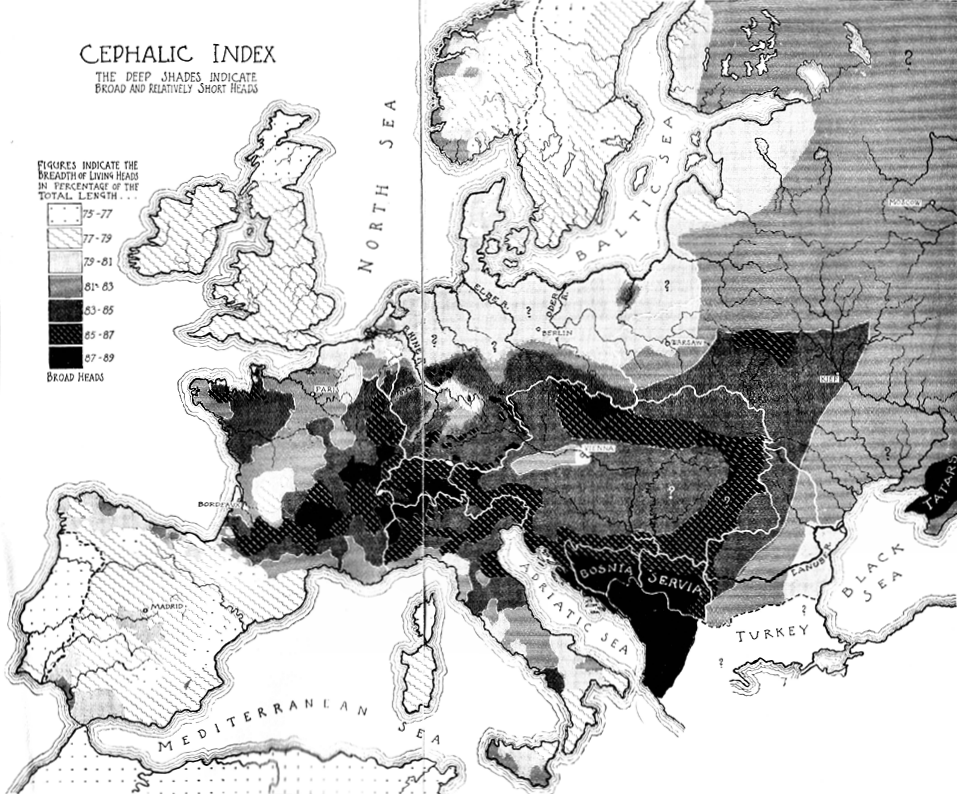

En France, l’anatomiste Paul Broca fonda en 1859 la Société d’anthropologie de Paris. Il perfectionna les méthodes de mensuration des crânes, introduisit la céphalométrie et multiplia les indices numériques pour classer les populations. Ce positivisme anthropologique, habillé de rigueur mathématique, plaça durablement l’« homme blanc européen » comme référence universelle et relégua les autres groupes humains à des stades prétendument inférieurs de développement.

D’autres théoriciens comme Christoph Meiners en Allemagne ou le Britannique Charles White poussèrent plus loin encore : ils distinguaient des « races belles » et des « races laides », hiérarchisant la dignité humaine selon des critères esthétiques et physiologiques. Cette vision polygéniste radicale affirmait que les races étaient des créations séparées, inégales par essence.

Même le grand naturaliste Georges Cuvier n’échappa pas à ce mouvement. Il proposa une tripartition des « grandes races » (caucasienne, mongole et éthiopienne) associant à chacune des traits physiques et des jugements moraux. La finesse des traits européens était, selon lui, signe de supériorité intellectuelle, tandis que les crânes africains seraient marqués par une « bestialité » supposée.

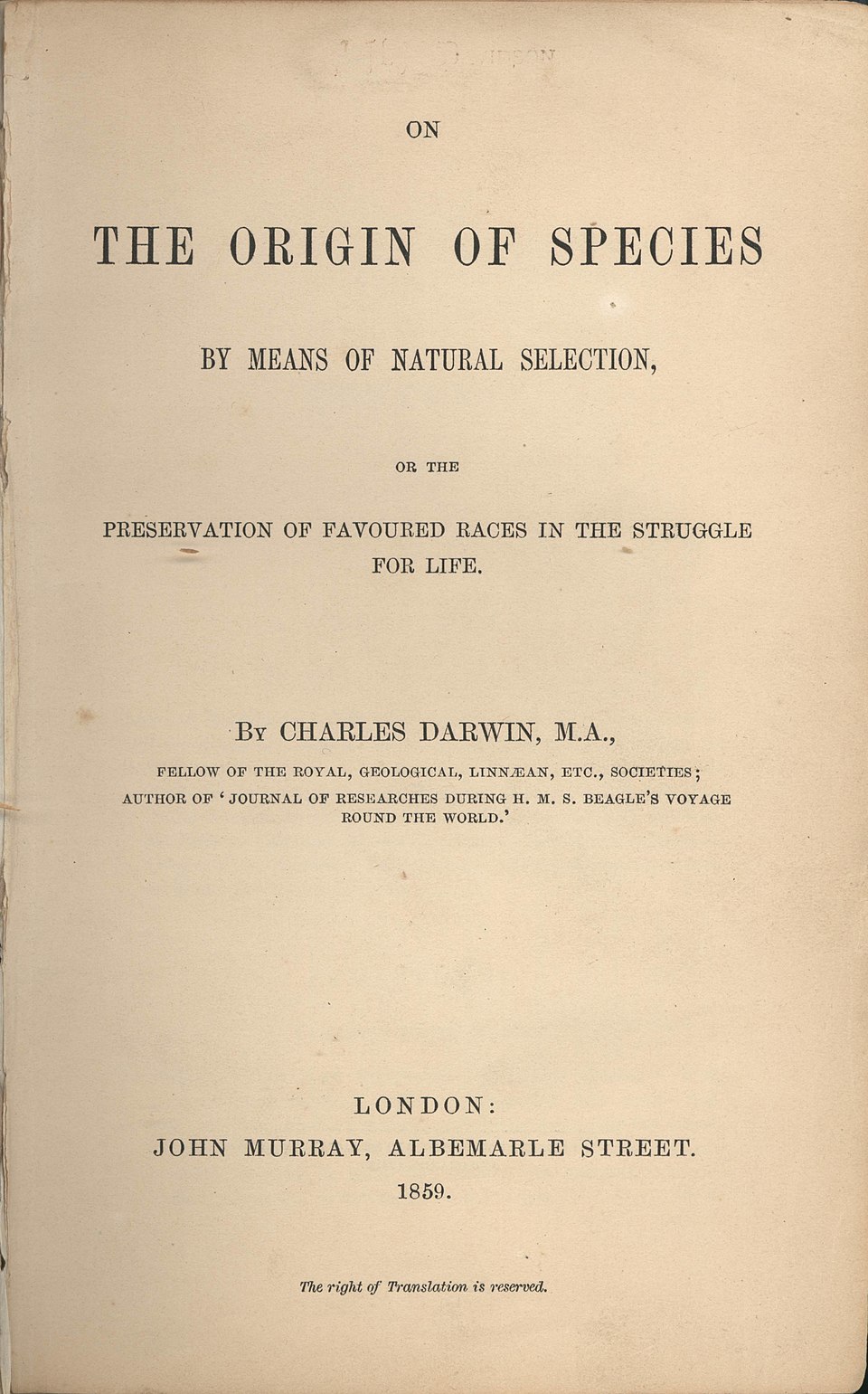

L’essor de la théorie de l’évolution apporta une nouvelle caution. Charles Darwin, dans De l’origine des espèces (1859), n’avait pas lui-même hiérarchisé les races humaines. Mais son disciple Ernst Haeckel et de nombreux vulgarisateurs s’emparèrent de ses thèses pour élaborer un darwinisme social : si la sélection naturelle régissait le monde, alors les « races supérieures » étaient destinées à dominer, voire à éliminer, les « races inférieures ». Cette lecture dévoyée donna aux empires coloniaux un vernis scientifique pour justifier leurs conquêtes.

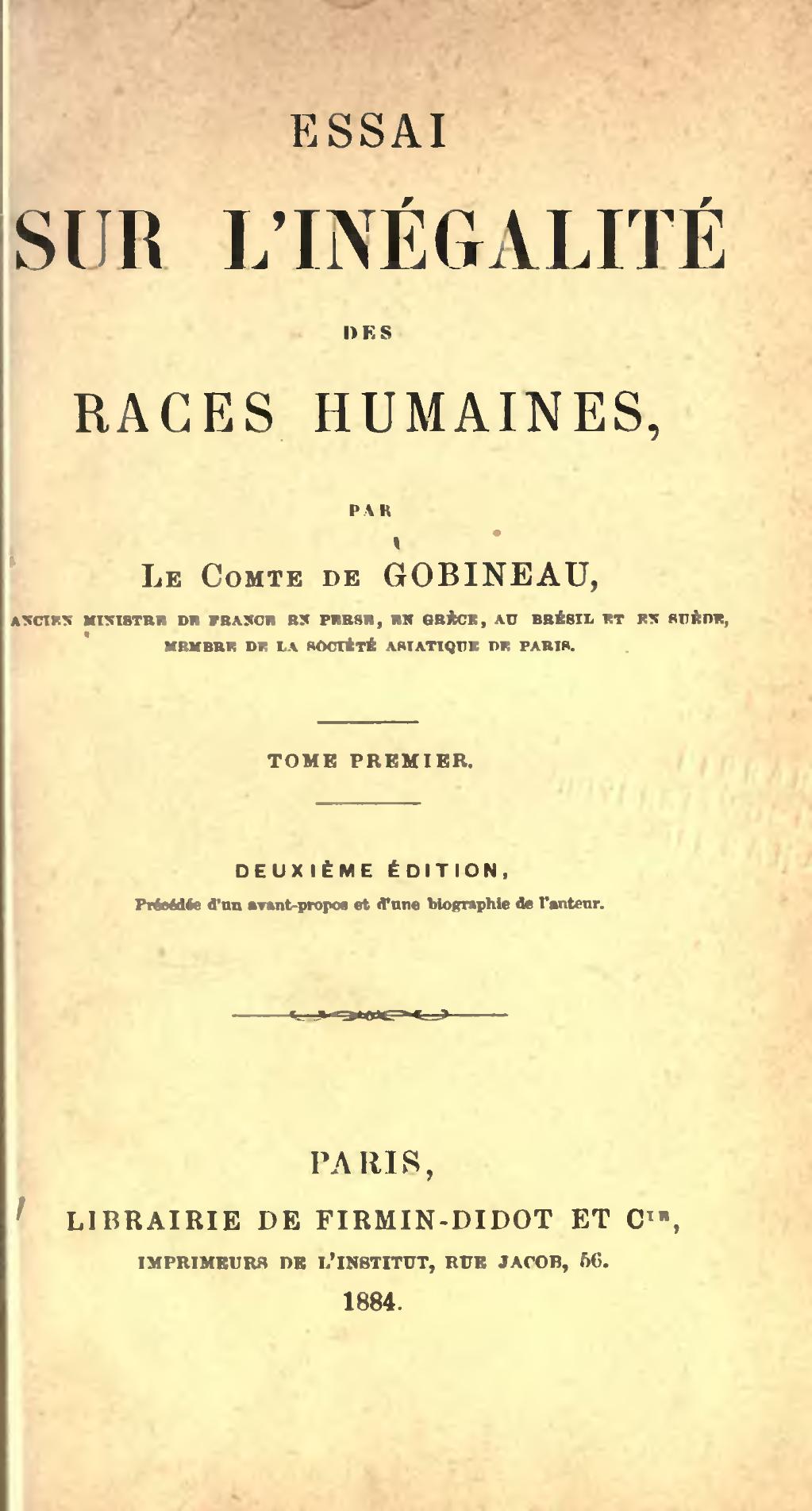

Enfin, l’aristocrate français Arthur de Gobineau publia entre 1853 et 1855 son Essai sur l’inégalité des races humaines. Pour lui, l’histoire entière de l’humanité s’expliquait par le mélange ou la pureté des races. La « race aryenne », qu’il plaçait au sommet, était selon lui la source de toute civilisation. Le métissage, en revanche, serait synonyme de dégénérescence et de décadence. Son œuvre exerça une influence considérable, annonçant les théories racialistes de la fin du siècle et inspirant, un siècle plus tard, les doctrines du nazisme.

Ainsi, le XIXᵉ siècle fut l’âge où la science, instrumentalisée, érigea la hiérarchie raciale en vérité prétendument universelle. Cette pseudo-science s’intégra parfaitement au projet colonial et impérial, donnant aux conquêtes et à l’esclavage une justification nouvelle : non plus seulement économique ou religieuse, mais « naturelle ».

Du laboratoire à l’idéologie : eugénisme et classifications (fin XIXᵉ–début XXᵉ)

À la fin du XIXᵉ siècle, la science raciale quitte le terrain de la spéculation savante pour se transformer en idéologie politique appliquée. Les laboratoires d’anthropologie et les cercles universitaires ne se contentent plus de mesurer et de classer : ils prescrivent désormais des politiques sociales, migratoires et coloniales. Ce glissement du savoir à l’action marque l’entrée du racisme scientifique dans son âge le plus dangereux.

En France, des figures comme Georges Vacher de Lapouge développent des typologies raciales d’une précision pseudo-mathématique. En combinant craniométrie et indices céphaliques, il distingue des « races supérieures » et « inférieures » au sein même de l’Europe, valorisant la « race aryenne dolichocéphale » et condamnant les autres à un rôle subalterne. Ces classifications se diffusent dans les cercles savants, alimentant une vision hiérarchisée des sociétés européennes elles-mêmes.

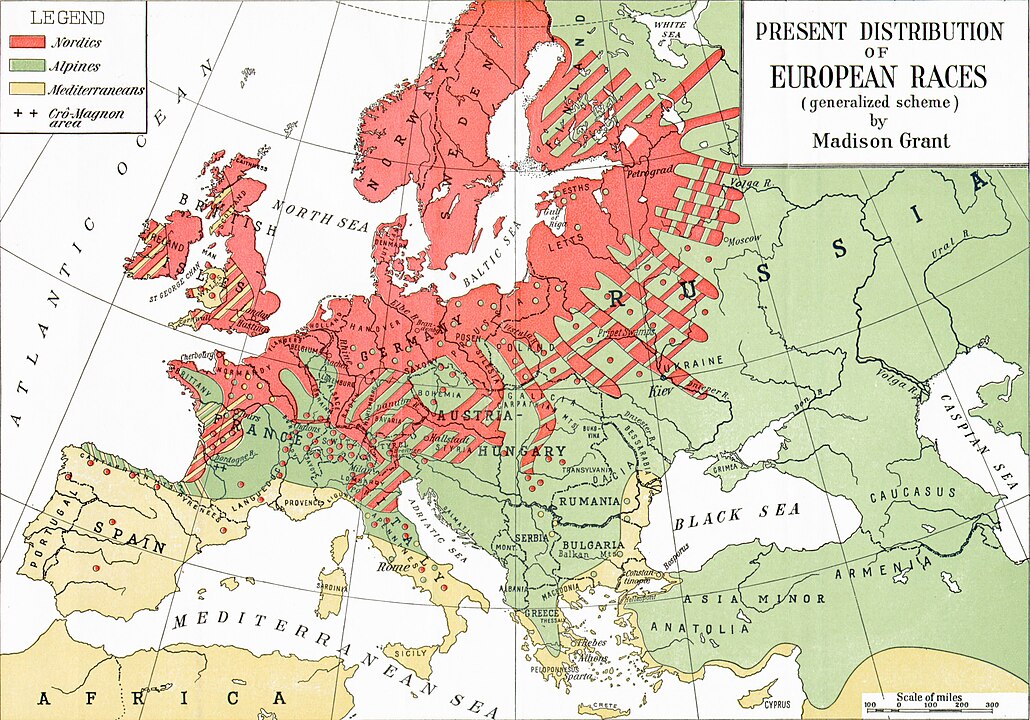

Dans le même temps, d’autres anthropologues comme William Z. Ripley (États-Unis) et Joseph Deniker (France) popularisent la notion de « race nordique ». Selon eux, les populations d’Europe du Nord (grandes, blondes, longilignes) incarneraient la quintessence de l’intelligence et de la civilisation. Ces théories, relayées par les élites, confèrent aux nations du nord-ouest européen un prestige pseudo-biologique, légitimant leurs ambitions impériales et leur domination sur les autres peuples.

Aux États-Unis, l’aristocrate new-yorkais Madison Grant donne en 1916 une formulation retentissante à ces idées avec The Passing of the Great Race. Véritable manifeste racial, son ouvrage met en garde contre le « déclin » des Anglo-Saxons face au métissage et à l’immigration massive venue d’Europe du Sud et de l’Est. Grant y préconise des politiques restrictives, de contrôle des naissances et de sélection, qui inspireront directement les lois migratoires américaines des années 1920 et, plus tard, les idéologues du national-socialisme en Allemagne.

La craniométrie et la céphalométrie, déjà utilisées au XIXᵉ siècle, se perfectionnent dans ces décennies. Les mesures du crâne et les indices corporels se veulent rigoureux, mais ils ne sont en réalité que des outils pseudo-scientifiques mis au service d’une hiérarchisation arbitraire. Ces chiffres, graphiques et courbes nourrissent l’illusion d’une science exacte, alors qu’ils sont profondément biaisés par l’idéologie raciale qui les inspire.

Les effets politiques sont considérables. Aux États-Unis, ces théories justifient les quotas migratoires, la ségrégation et les premières lois d’eugénisme appliquées dès 1907 (stérilisations forcées de « dégénérés »). En France, elles confortent l’idéologie coloniale, qui prétend civiliser des « races inférieures » au nom d’une mission scientifique et morale. En Afrique du Sud, elles alimentent la construction de l’apartheid, avec la volonté d’organiser la société selon des critères raciaux prétendument objectifs.

Ainsi, à la charnière des XIXᵉ et XXᵉ siècles, le racisme scientifique se transforme en un système normatif et prescriptif : il n’observe plus seulement le monde, il le façonne. Des salles de cours aux parlements, la hiérarchie raciale devient un outil de gouvernement.

Le racisme scientifique et l’esclavage/colonialisme

Si les classifications raciales se voulaient savantes, elles trouvèrent leur pleine utilité dans les systèmes d’oppression concrets : l’esclavage, la colonisation et la ségrégation. Les théories de la supériorité raciale fournirent aux sociétés esclavagistes et impériales un arsenal idéologique capable de légitimer des pratiques violentes en leur donnant une apparence de nécessité scientifique.

Aux États-Unis esclavagistes, la médecine racialisée illustre ce détournement. En 1851, le médecin du Sud Samuel Cartwright invente la pseudo-pathologie de la « drapétomanie », définie comme une maladie mentale incitant les esclaves noirs à fuir leurs maîtres. Dans ses écrits, la rébellion et l’aspiration à la liberté n’étaient pas comprises comme un désir humain universel, mais comme une aberration physiologique. D’autres médecins affirmaient que les Africains étaient « insensibles à la douleur » ou dotés de poumons plus faibles, justifiant ainsi des pratiques médicales brutales et l’usage différencié de traitements. Ces stéréotypes pseudo-scientifiques perdurèrent bien après l’abolition, infiltrant la pratique médicale jusqu’au XXᵉ siècle.

Dans l’univers colonial, les Européens s’appuyèrent sur des études raciales pour consolider leur domination. Les Africains et les peuples d’Asie furent présentés comme des « races inférieures », incapables d’accéder à la civilisation sans la tutelle européenne. L’anatomie comparée, les manuels scolaires coloniaux et les expositions ethnographiques firent de la hiérarchie raciale une évidence aux yeux du grand public. Le racisme scientifique devint le langage de la « mission civilisatrice », transformant l’exploitation en devoir moral et en projet de progrès.

En Afrique du Sud, cette logique trouva une expression institutionnelle. La Commission Carnegie sur le « Poor White Problem » (1929–1932) conclut que la misère des Blancs pauvres résultait de leur proximité sociale et raciale avec les populations noires. Ces travaux « savants » alimentèrent directement l’idéologie de l’apartheid, en justifiant la séparation stricte des populations et la hiérarchisation des droits civiques selon des critères raciaux.

Dans tous ces contextes, l’outillage scientifique (craniométrie, études médicales, typologies anthropologiques) fut mis au service du contrôle social. Mesurer, comparer, classer revenait à naturaliser l’inégalité, à faire passer pour biologique ce qui relevait en réalité de rapports de force historiques et économiques. Ainsi, le racisme scientifique ne fut pas seulement une idéologie : il fut un instrument concret de gouvernance coloniale et esclavagiste.

Les contestations et fissures

Si le XIXᵉ siècle fut celui de la consolidation du racisme scientifique, il ne faut pas croire que cette idéologie régnait sans partage. Dès ses débuts, des savants s’élevèrent contre les dérives de la classification raciale, ouvrant des brèches dans le dogme hiérarchique. Ces voix dissidentes, minoritaires au départ, préparèrent le terrain à une remise en cause plus globale au XXᵉ siècle.

Dès les années 1830, l’anatomiste allemand Friedrich Tiedemann démontra que les différences de capacité crânienne invoquées par Morton et ses successeurs n’avaient aucune valeur hiérarchique. En comparant méthodiquement des centaines de mesures, il prouva qu’il n’existait pas de corrélation fiable entre taille du crâne et intelligence, et que les variations intra-groupes étaient aussi importantes que les variations inter-groupes. Ses travaux furent ignorés par les tenants du polygénisme, mais ils montraient déjà la fragilité scientifique de la craniométrie.

Au début du XXᵉ siècle, l’anthropologue germano-américain Franz Boas fut l’une des figures majeures de la contestation. Par ses études sur les immigrés européens aux États-Unis, il démontra que les caractéristiques physiques (comme la forme du crâne) variaient en fonction de l’environnement, de la nutrition et des conditions sociales. Autrement dit, les prétendus traits « raciaux » n’étaient pas fixes mais malléables. Boas remit en cause le déterminisme biologique, fondant ainsi l’anthropologie culturelle, qui expliquait les différences humaines par l’histoire, la culture et l’apprentissage, et non par la biologie.

Dans l’entre-deux-guerres, alors que l’eugénisme connaissait une popularité inquiétante, quelques savants comme Lancelot Hogben (biologiste britannique) ou Julian Huxley (biologiste et futur directeur de l’UNESCO) s’opposèrent ouvertement à l’usage idéologique de la biologie. Hogben dénonça la « pseudo-science » qui prétendait justifier l’inégalité sociale, tandis que Huxley plaida pour une biologie affranchie des mythes raciaux, insistant sur l’unité de l’espèce humaine.

Peu à peu, cette anthropologie critique gagna du terrain, surtout aux États-Unis, où l’anthropologie culturelle devint dominante. Les travaux de Boas et de ses élèves (Margaret Mead, Ruth Benedict) opposèrent à l’anthropologie raciale une autre vision : les cultures sont diverses, mais cette diversité n’est ni hiérarchique ni inscrite dans le sang.

Ces fissures fragilisèrent la légitimité du racisme scientifique. Pourtant, jusqu’aux années 1930, les discours hiérarchiques continuaient de dominer les institutions et les politiques. Il fallut attendre la tragédie de la Seconde Guerre mondiale pour que l’effondrement du paradigme racial devienne irréversible.

Le discrédit après 1945

Le XXᵉ siècle bascule en 1945 avec un traumatisme qui marquera durablement l’histoire de la science : la découverte des crimes nazis et du génocide juif. Le racisme scientifique, déjà contesté par certains savants, se trouva directement associé aux chambres à gaz, aux lois de Nuremberg et aux expériences médicales dans les camps de concentration. La Shoah révéla au grand jour le point d’aboutissement logique de l’idéologie raciale : l’extermination de populations entières au nom d’une hiérarchie biologique fictive. Dès lors, le racisme scientifique perdit tout crédit moral et intellectuel.

Face à cette urgence, l’UNESCO publia en 1950 un texte fondateur : The Race Question. Rédigée par un collectif de biologistes, anthropologues et sociologues (dont Claude Lévi-Strauss, Ashley Montagu, Theodosius Dobzhansky), la déclaration affirma que la notion biologique de « race » n’avait aucune validité scientifique. Elle reconnut l’unité fondamentale de l’espèce humaine et insista sur l’importance des facteurs culturels et sociaux dans les différences entre peuples. Ce fut un moment charnière : pour la première fois, une institution internationale prenait position contre l’usage scientifique du concept de race.

Parallèlement, les avancées de la génétique moderne renforcèrent ce constat. Les recherches sur l’ADN et la variation humaine démontrèrent que les différences entre individus d’un même groupe étaient souvent plus grandes que celles entre groupes différents. Autrement dit, les « races » n’étaient pas des catégories biologiques, mais des constructions sociales plaquées sur une réalité biologique infiniment plus complexe et nuancée.

Cette remise en cause ne mit pourtant pas fin aux débats. Dans les années 1980, le paléontologue américain Stephen Jay Gould, dans The Mismeasure of Man (1981), entreprit de déconstruire les biais idéologiques de la craniométrie et des tests d’intelligence. Il démontra comment les savants du XIXᵉ siècle avaient manipulé leurs données pour confirmer leurs préjugés raciaux, et rappela que la science pouvait être dévoyée lorsqu’elle servait des intérêts politiques.

Cependant, la polémique resurgit dans les années 1990 avec la publication de The Bell Curve (1994) de Richard Herrnstein et Charles Murray. L’ouvrage prétendait démontrer, sur la base de tests de QI, des différences d’intelligence entre groupes raciaux, relançant les débats sur la nature et la culture. Bien que largement critiqué par la communauté scientifique, le livre montra que les thèses racialistes pouvaient encore trouver une audience, en particulier dans des contextes politiques sensibles comme les politiques sociales ou éducatives.

Ainsi, après 1945, le racisme scientifique fut officiellement discrédité, mais jamais totalement éradiqué. Sa disparition des cercles académiques majeurs n’empêcha pas ses résurgences périodiques, preuve que l’attrait d’une hiérarchie simplifiée de l’humanité demeure vivace, même face aux acquis de la biologie moderne.

Héritages et résurgences

Si le racisme scientifique fut officiellement discrédité après 1945, ses échos continuent de résonner jusque dans notre présent. Il a quitté les amphithéâtres universitaires pour s’installer en marge, mais ses concepts, ses graphiques et son vocabulaire pseudo-biologique restent régulièrement mobilisés par des mouvements identitaires et suprémacistes.

Certaines publications continuent de servir de refuge à ces thèses. La revue Mankind Quarterly, fondée en 1960 par des intellectuels liés aux courants ségrégationnistes américains et européens, se présente comme une « anthropologie alternative ». Derrière la façade académique, elle reprend les schémas du racisme scientifique classique : hiérarchie raciale, obsession du QI, peur du métissage. Bien que rejetée par les grandes institutions, cette revue reste un carrefour idéologique pour des réseaux néo-coloniaux et suprémacistes.

Le suprémacisme blanc contemporain s’est emparé de ces pseudo-sciences pour habiller son discours. Sur les forums en ligne ou dans les manifestes de groupuscules, on cite encore Morton, Gobineau, Madison Grant, ou même des données génétiques détournées, pour justifier l’idée d’une supériorité « blanche ». Ces usages confèrent aux idéologies racistes une apparence de rationalité, transformant la haine en « débat scientifique » aux yeux d’un public profane.

Dans le monde académique, le rejet est désormais massif. La notion de race est traitée comme une construction sociale, et non comme une réalité biologique. Pourtant, le racisme scientifique survit sous des formes plus insidieuses dans les discours identitaires. Les théories du QI, les classements culturels simplistes, les généralisations sur la supposée « productivité » ou « paresse » des peuples prolongent, sous d’autres termes, la logique d’une hiérarchie naturelle.

Enfin, ses impacts sont visibles dans des domaines sensibles comme la médecine. De nombreux travaux ont montré que des biais persistent : on continue parfois à affirmer que les Noirs ressentiraient moins la douleur, ou à sous-estimer certains symptômes chez les patients afrodescendants. Les tests psychométriques, héritiers des débats du début du XXᵉ siècle, véhiculent encore l’idée de différences innées de performance intellectuelle, malgré leur invalidité scientifique. Les stéréotypes sociaux, quant à eux, perpétuent des hiérarchies implicites héritées des classifications raciales du XIXᵉ siècle.

Ainsi, si le racisme scientifique a perdu sa légitimité académique, il n’a pas disparu. Il s’est transformé en sous-culture idéologique, trouvant une seconde vie dans les marges politiques, les discours identitaires et même certains biais institutionnels. La vigilance demeure donc essentielle pour éviter que les vieilles hiérarchies, vêtues d’un nouveau langage, ne regagnent une place dans nos sociétés.

Leçons d’une science pervertie

L’histoire du racisme scientifique révèle jusqu’où peut mener la prétention de la science lorsqu’elle s’allie au pouvoir politique et aux intérêts économiques. Ce qui, au départ, se présentait comme une recherche neutre (mesurer, classer, décrire) se transforma en un outil de domination. Sous l’autorité de la science, les hiérarchies raciales se virent dotées d’une légitimité redoutable : elles devinrent non plus simples préjugés, mais vérités prétendument démontrées, destinées à organiser le monde.

Le racisme scientifique fut le miroir des rapports de force coloniaux. Il justifia l’esclavage, accompagna les conquêtes impériales, légitima la ségrégation et l’apartheid. Chaque fois, la science fut convoquée pour habiller la violence en nécessité naturelle, la domination en évidence biologique. Dans ce sens, l’idéologie raciale n’était pas une dérive marginale mais un pilier du système impérial qui gouverna le XIXᵉ et une partie du XXᵉ siècle.

Pour notre présent, l’enseignement est clair : il faut demeurer vigilant face aux usages politiques de la science. Les chiffres, les mesures, les graphiques ne sont jamais neutres lorsqu’ils servent à trancher sur la dignité humaine. Hier, c’étaient les crânes et les indices céphaliques ; aujourd’hui, ce peuvent être les tests de QI, les algorithmes biaisés ou les statistiques détournées. L’illusion d’une hiérarchie biologique ressurgit toujours là où les inégalités cherchent une justification.

C’est pourquoi les sciences humaines et biologiques ont aujourd’hui une mission cruciale : déconstruire ces mythes, montrer que les différences visibles n’impliquent aucune inégalité fondamentale, et rappeler l’unité profonde de l’espèce humaine. Face aux résurgences du suprémacisme et aux biais persistants dans la médecine, l’éducation et les politiques publiques, la responsabilité des chercheurs est immense.

Le racisme scientifique appartient au passé, mais son ombre demeure. L’étudier, c’est comprendre comment la science peut être pervertie et comment l’humanité doit rester vigilante pour que jamais la connaissance ne serve à hiérarchiser les vies. Au lieu de diviser, elle doit éclairer et unir ; car, comme l’a rappelé l’UNESCO en 1950, il n’existe qu’une seule humanité.

Notes et références

- François Bernier, Nouvelle division de la terre par les différentes espèces ou races qui l’habitent (1684), in : Journal des Sçavans, Paris.

- Carl von Linné, Systema Naturae (1735), 10ᵉ éd., Stockholm : Salvius, 1758.

- Georges-Louis Leclerc de Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière (1749–1788), Paris.

- Johann Friedrich Blumenbach, De generis humani varietate nativa (1775, 3ᵉ éd. 1795), Göttingen.

- Samuel George Morton, Crania Americana (1839), Philadelphia : J. Dobson.

- Paul Broca, Mémoires d’anthropologie (1871–1888), Paris : Reinwald.

- Christoph Meiners, Grundriß der Geschichte der Menschheit (1785–1796), Hannover.

- Charles White, An Account of the Regular Gradation in Man (1799), Londres.

- Georges Cuvier, Leçons d’anatomie comparée (1800–1805), Paris.

- Arthur de Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines (1853–1855), Paris : Firmin-Didot.

- Georges Vacher de Lapouge, L’Aryen, son rôle social (1899), Paris.

- William Z. Ripley, The Races of Europe (1899), New York : Appleton.

- Joseph Deniker, Les races et les peuples de la Terre (1900), Paris : Schleicher.

- Madison Grant, The Passing of the Great Race (1916), New York : Scribner.

- Samuel A. Cartwright, « Report on the Diseases and Physical Peculiarities of the Negro Race », New Orleans Medical and Surgical Journal, vol. 7 (1851).

- Friedrich Tiedemann, « On the Brain of the Negro Compared with That of the European and the Orang-Outang », Philosophical Transactions of the Royal Society, 1836.

- Franz Boas, Changes in Bodily Form of Descendants of Immigrants (1912), New York : Columbia University Press.

- Lancelot Hogben, Genetic Principles in Medicine and Social Science (1931), London : Allen & Unwin.

- Julian Huxley & A. C. Haddon, We Europeans: A Survey of “Racial” Problems (1935), London : Jonathan Cape.

- UNESCO, The Race Question (1950), Paris.

- Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man (1981), New York : Norton.

- Richard Herrnstein & Charles Murray, The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life (1994), New York : Free Press.

- George W. Stocking Jr., Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology (1968), New York : Free Press.

- Nancy Stepan, The Idea of Race in Science: Great Britain, 1800–1960 (1982), London : Macmillan.

- Claude Lévi-Strauss, Race et histoire (1952), Paris : UNESCO.