En 1899, la mission Voulet-Chanoine, censée achever la conquête française du Tchad, se transforma en « colonne infernale ». Villages incendiés, massacres de masse, rébellion contre l’autorité française : un scandale colonial occulté par l’Histoire officielle. Retour sur une tragédie coloniale où ambition personnelle et violence impériale se confondent.

Une colonne de feu dans la savane

Au lever du jour, la savane s’éveillait dans un silence lourd, brisé par les cris des survivants et l’odeur acre des cendres. Derrière eux, il ne restait que des villages calcinés, des greniers éventrés, des cadavres abandonnés aux vautours. Devant, avançait une colonne de soldats épuisés, traînant canons et fusils, escortés de femmes et d’enfants réduits en porteurs. Ce cortège n’était pas celui d’une armée étrangère surgie de nulle part : c’était une mission française, officiellement mandatée par la République, censée porter la « civilisation » dans les terres du Niger et du Tchad.

La mission Voulet-Chanoine, lancée en janvier 1899, devait être une expédition de prestige : relier le Niger au Tchad, unir les possessions françaises éparses et achever le grand dessein colonial esquissé à Berlin. Elle devint pourtant l’une des pages les plus sombres de l’histoire coloniale. Ce qui devait être une marche de conquête se transforma en une déflagration incontrôlée : villages rayés de la carte, populations massacrées, résistances locales écrasées dans le sang.

À mesure que la colonne progressait, elle n’était plus le bras armé de la France, mais une force autonome, ivre de violence, rêvant d’un empire personnel. On la surnomma bientôt la « colonne infernale ».

Dès lors, une question demeure : comment une mission officielle, encadrée par des officiers formés dans l’armée française, a-t-elle pu basculer dans l’horreur ? Ce scandale, trop vite recouvert par l’oubli, éclaire les zones d’ombre de la colonisation et révèle la part brutale, incontrôlable, d’un empire en expansion.

La « course au clocher » en Afrique

Lorsque la mission Voulet-Chanoine est conçue, l’Afrique est déjà une immense partie d’échecs où chaque puissance européenne place ses pions avec frénésie. Quinze ans plus tôt, la Conférence de Berlin (1884-1885) avait entériné le « partage » du continent. Dans les salons capitonnés des chancelleries, des lignes droites avaient été tracées sur des cartes, ignorant royaumes, peuples et frontières ancestrales. La règle était simple : occuper le terrain, planter son drapeau, bâtir des postes et signer des traités. C’était la « course au clocher », où la lenteur se payait par la perte de territoires.

Pour la France, l’enjeu était colossal : réaliser le rêve d’un empire continu de l’Atlantique au Tchad, reliant le Sénégal aux confins du Sahara et jusqu’aux rives du Congo. Un ruban tricolore traversant l’Afrique de part en part, rivalisant avec l’Empire britannique qui, lui, avançait du Cap vers Le Caire. Le point de contact entre ces ambitions se situait au cœur du continent, autour du Soudan et du lac Tchad, région stratégique pour contrôler les routes commerciales et asseoir une hégémonie politique.

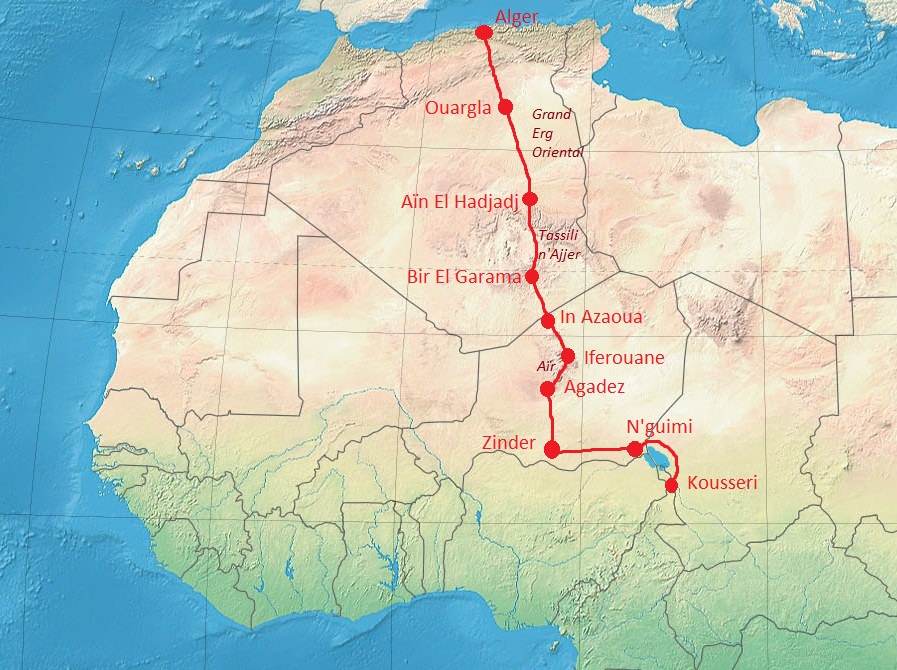

C’est dans ce contexte que naquit la mission Voulet-Chanoine. En juillet 1898, André Lebon, secrétaire d’État aux Colonies, l’imagina comme un maillon essentiel d’un triptyque militaire. Depuis l’Algérie, la mission Foureau-Lamy progressait vers le sud. Depuis le Congo français, Émile Gentil remontait vers le nord. La colonne Voulet-Chanoine, quant à elle, devait partir du Niger et remonter vers le lac Tchad. Les trois expéditions, en se rejoignant, formeraient l’épine dorsale du futur empire français en Afrique équatoriale.

Officiellement, il s’agissait de conquérir de nouveaux territoires par la diplomatie autant que par la force : signer des traités, rallier des chefs locaux, assurer la continuité de l’Empire. Mais derrière le discours, la logique était militaire et sans concession. Dans une Afrique déjà bouleversée par la pénétration coloniale, chaque village qui résistait devenait un obstacle à abattre. La mission Voulet-Chanoine ne tarderait pas à incarner la brutalité nue de cette ambition.

Voulet et Chanoine, officiers de la brutalité

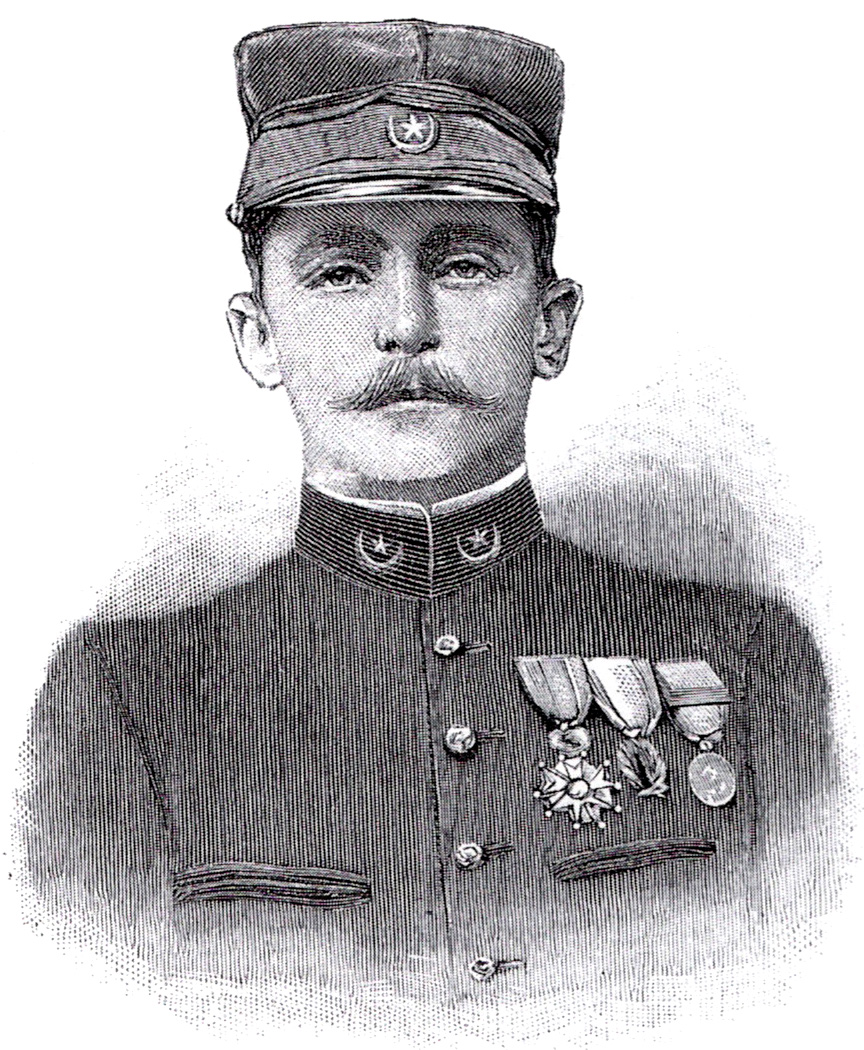

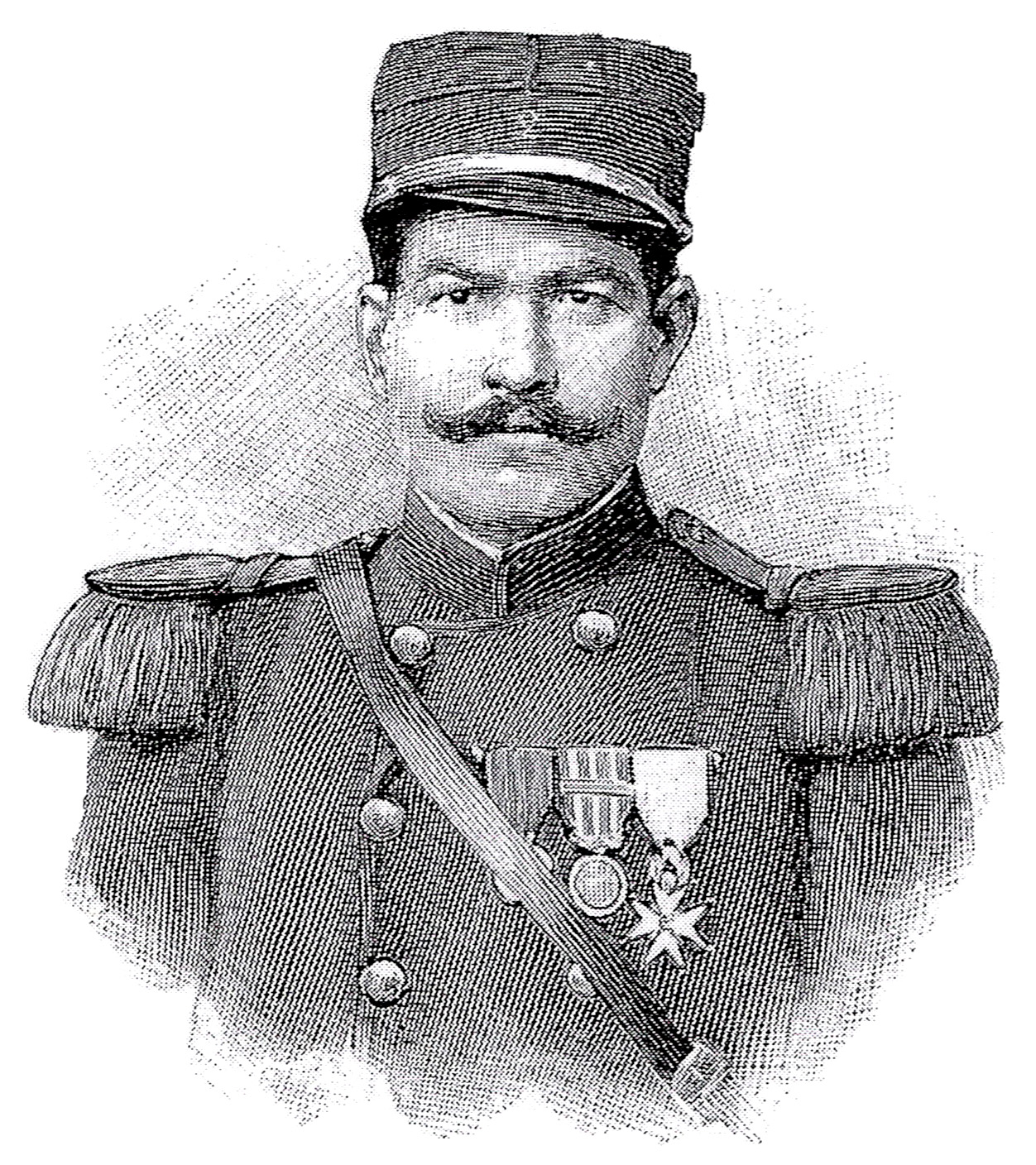

Deux hommes, deux trajectoires, mais une même réputation de férocité. Paul Voulet, né en 1866, est alors âgé de trente-trois ans. Officier du 2ᵉ régiment de tirailleurs sénégalais, il s’est déjà illustré dans la conquête du royaume mossi, au Burkina Faso actuel. À Ouagadougou, sa brutalité a marqué les mémoires : villages pillés, répressions sanglantes, mépris affiché pour les coutumes africaines. Son nom inspire autant la crainte que la fascination. Ses supérieurs le décrivent comme efficace, mais d’une dureté excessive. Ses hommes connaissent ses colères et son absence totale de scrupules. À cela s’ajoute une anglophobie virulente, reflet des rivalités coloniales franco-britanniques.

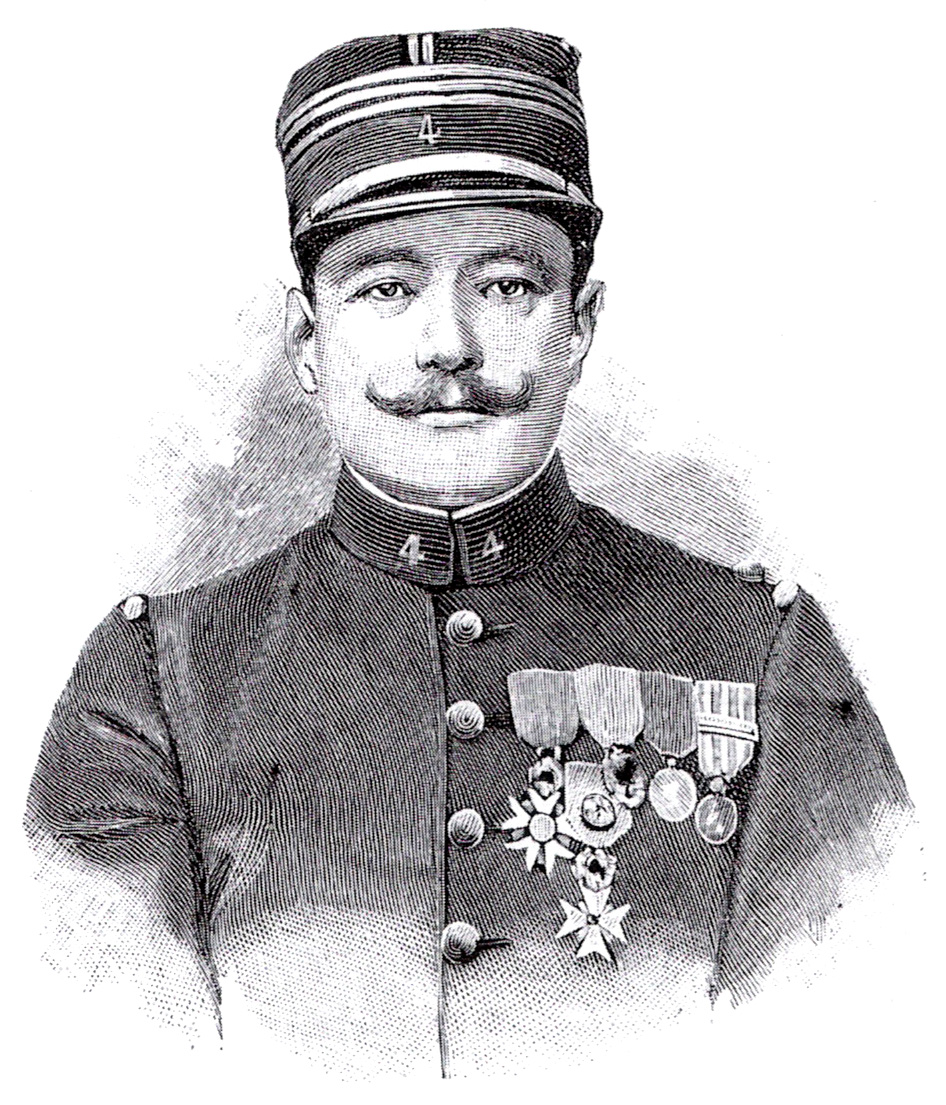

À ses côtés, Julien Chanoine, né en 1870, n’a pas trente ans lorsqu’il prend la tête de l’expédition. Fils du général Jules Chanoine (qui fut brièvement ministre de la Guerre en 1898) il incarne l’ascension rapide d’une génération d’officiers façonnée par la conquête coloniale. Son nom lui ouvre des portes, sa jeunesse le pousse à la témérité. Mais derrière l’ambition se cache une brutalité que ses campagnes en Afrique occidentale ont déjà révélée. Là où son père représentait l’institution militaire, lui entend marquer l’Histoire par le fer et par le feu.

La presse métropolitaine, avide de récits héroïques, enjolive leurs « succès » militaires. Les expéditions menées au Mossi ou le long du Niger sont présentées comme des victoires éclatantes, sans mentionner les villages détruits ni les populations massacrées. Voulet et Chanoine deviennent ainsi, dans l’opinion française, les figures de la conquête africaine. Mais pour ceux qui croisent leur route en Afrique, ils incarnent autre chose : la violence coloniale à visage découvert, sans retenue, sans masque.

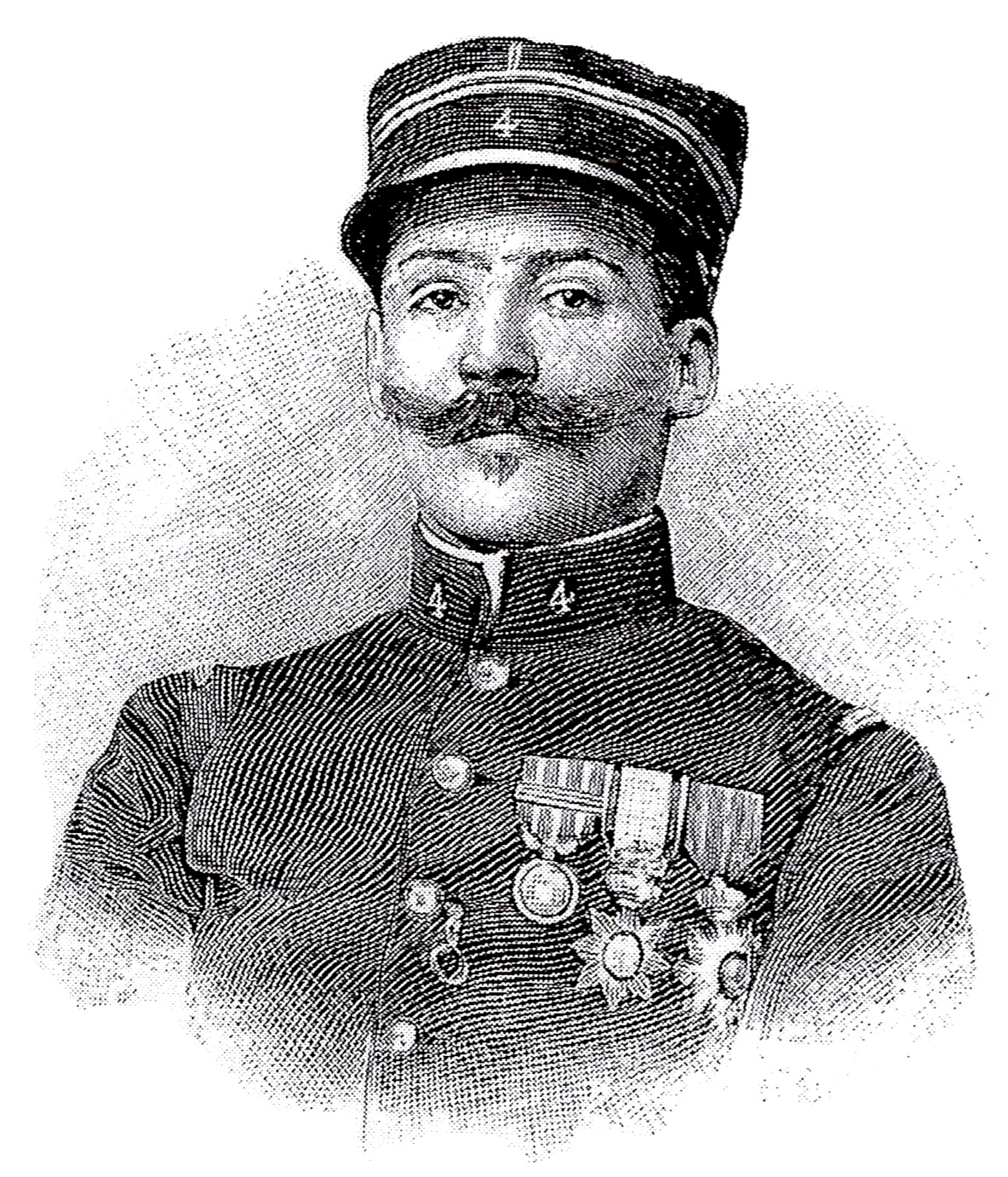

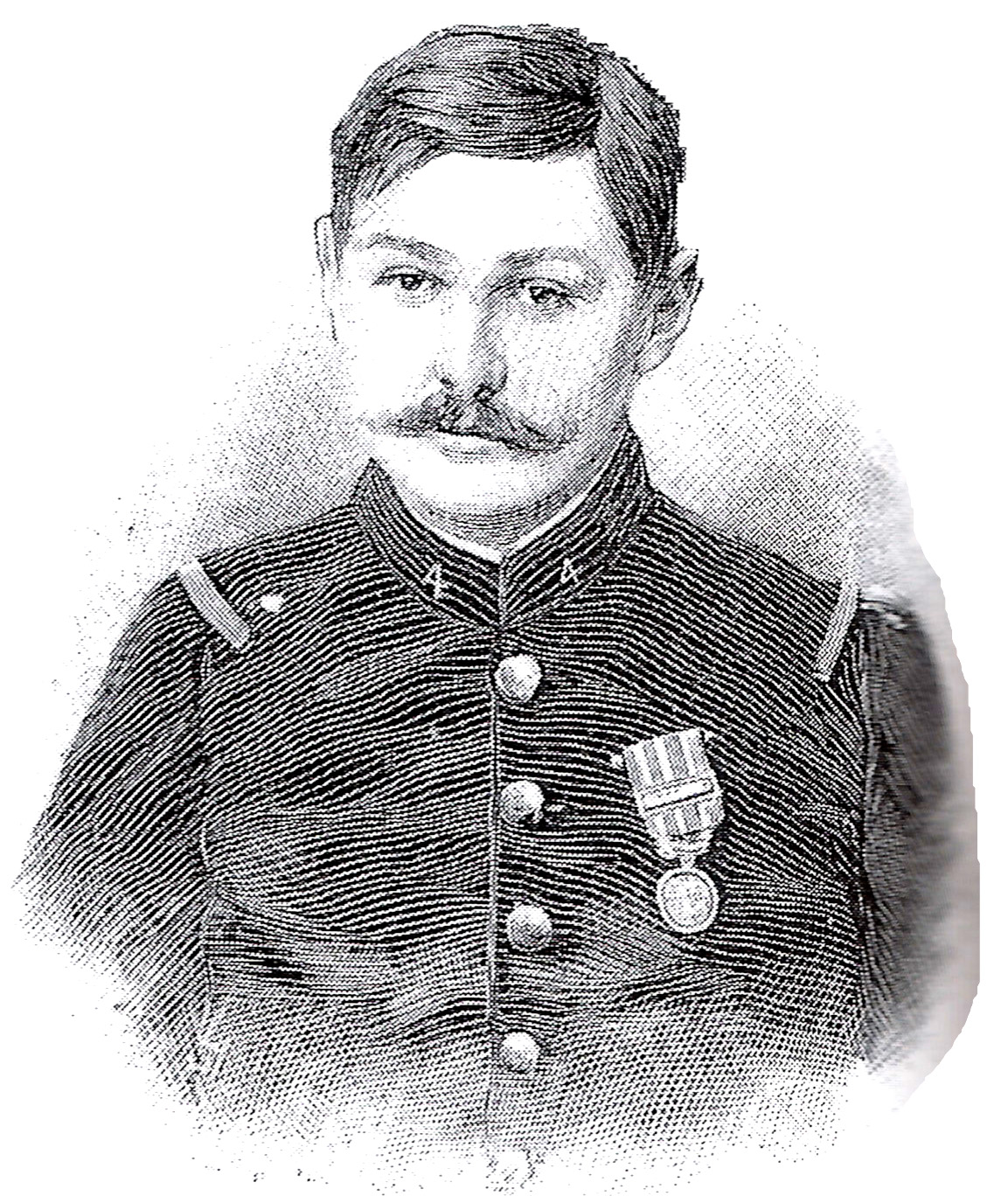

Autour d’eux, une équipe de seconds complète la colonne. Le lieutenant Paul Joalland, artilleur, se distinguera plus tard dans la reprise de la mission après la chute de ses chefs. Le lieutenant Pallier, l’officier Péteau et le docteur Henric forment l’ossature d’un commandement intermédiaire, à la fois soumis aux ordres de Voulet et Chanoine, mais aussi témoins gênés des excès qui vont suivre. Les sous-officiers Laury, Bouthel et Tourot, encadrant les tirailleurs soudanais, participent à la mécanique implacable de la colonne.

Derrière ces figures militaires, ce n’est pas seulement une expédition qui se met en marche, mais une vision : celle d’une Afrique à conquérir par la force, coûte que coûte. Et Voulet comme Chanoine, portés par leur ambition, allaient bientôt franchir les limites mêmes de l’obéissance à la République.

Composition de la colonne et logistique

Derrière les noms des capitaines, il y avait une machine de guerre impressionnante, taillée pour la conquête. La mission Voulet-Chanoine aligne près de 600 tirailleurs soudanais, des soldats africains déjà aguerris par les campagnes menées contre les royaumes toucouleur et bambara. Ces hommes, enrôlés de force ou attirés par la solde, connaissent la discipline brutale de l’armée coloniale française. Leur rôle est d’être l’avant-garde, celle qui ouvre la route et exécute les ordres sans discuter.

À leurs côtés, une centaine de spahis sénégalais, cavaliers venus du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, ajoutent mobilité et prestige à la colonne. L’artillerie n’est pas en reste : un canon de Bange de 80 mm, redoutable contre les murs de terre des villages, assure la terreur psychologique autant que la supériorité militaire.

Mais l’essentiel de la masse humaine de l’expédition se trouve ailleurs : près de 2 000 porteurs, auxiliaires et femmes suivent la troupe. Sans eux, impossible de transporter vivres, munitions, bagages et matériel. Ces porteurs, souvent réquisitionnés de force dans les villages traversés, sont les véritables bêtes de somme de la mission. Beaucoup périront d’épuisement, de mauvais traitements ou seront abandonnés en route. Les femmes, elles, subissent un double fardeau : corvées logistiques et violences sexuelles.

La colonne devait, en théorie, fonctionner avec une autonomie limitée : trente jours de vivres au maximum. Au-delà, il fallait se ravitailler en chemin. Cette contrainte logistique, commune à toutes les expéditions coloniales, devint le prétexte idéal au déchaînement. Faute d’une intendance organisée, la mission s’imposa comme une prédatrice : villages pillés, greniers vidés, bétail confisqué. Les refus étaient sanctionnés par le feu et le sang.

Ainsi, dès ses premiers pas, la mission portait en elle les germes de la violence. Le poids de la colonne, sa dépendance aux ressources locales et l’impunité de ses chefs en faisaient une force incontrôlable. Loin d’apporter le « prestige français » annoncé, elle incarnait déjà la brutalité nue de l’expansion coloniale.

Le basculement : de l’expédition militaire à la « colonne infernale »

Dès les premières semaines de marche, la mission Voulet-Chanoine révéla son vrai visage. L’expédition, censée avancer par la diplomatie et les traités, se transforma en machine à écraser toute résistance. Avril 1899 : dans les villages de Lougou et Tongana, les habitants refusent de céder leurs vivres et leurs porteurs. À leur tête, une femme : la reine Sarraounia, figure de courage et de résistance. Ses guerriers affrontent la colonne française. Les pertes infligées aux Européens, rares mais symboliques, suffisent à déclencher une répression impitoyable. Lougou est attaqué, incendié, ses habitants dispersés. Sarraounia parvient à échapper à la capture, mais son nom entre dans l’Histoire comme celui d’une reine insoumise face à la colonisation.

Quelques semaines plus tard, la violence franchit un seuil irréversible. Le 8 mai 1899, la grande cité haoussa de Birni N’Konni (forte de plus de 10 000 habitants) est assiégée. Hommes, femmes, enfants tentent de fuir. Voulet et Chanoine ordonnent de tirer sans distinction. La ville entière est détruite, ses habitants massacrés. Birni N’Konni, jadis centre vivant de commerce et de culture, devient un champ de ruines. Ce massacre, relaté jusque dans la presse européenne, reste l’un des plus effroyables crimes de la conquête coloniale française.

À mesure que la colonne progresse vers le nord, la terreur s’installe dans les campagnes haoussas et peules. Villages incendiés les uns après les autres, enfants pendus aux arbres pour l’exemple, exécutions sommaires contre quiconque ose résister. Le pillage systématique des greniers et du bétail provoque famines et déplacements massifs de populations. La colonne ne vit plus « sur le pays » : elle le détruit méthodiquement.

Mais ce déchaînement de violence dépasse le cadre de la mission officielle. À ce stade, Voulet et Chanoine semblent avoir franchi une ligne invisible : ils ne se contentent plus de servir la France, ils rêvent de construire leur propre royaume africain. Dans leurs discours, les capitaines évoquent de plus en plus ouvertement la perspective de se tailler un empire personnel au cœur du Sahel. L’expédition cesse d’être l’avant-garde de l’armée coloniale française pour devenir la colonne infernale, symbole d’une folie impériale où ambition personnelle et brutalité coloniale se confondent.

Le tournant : la mission devient incontrôlable

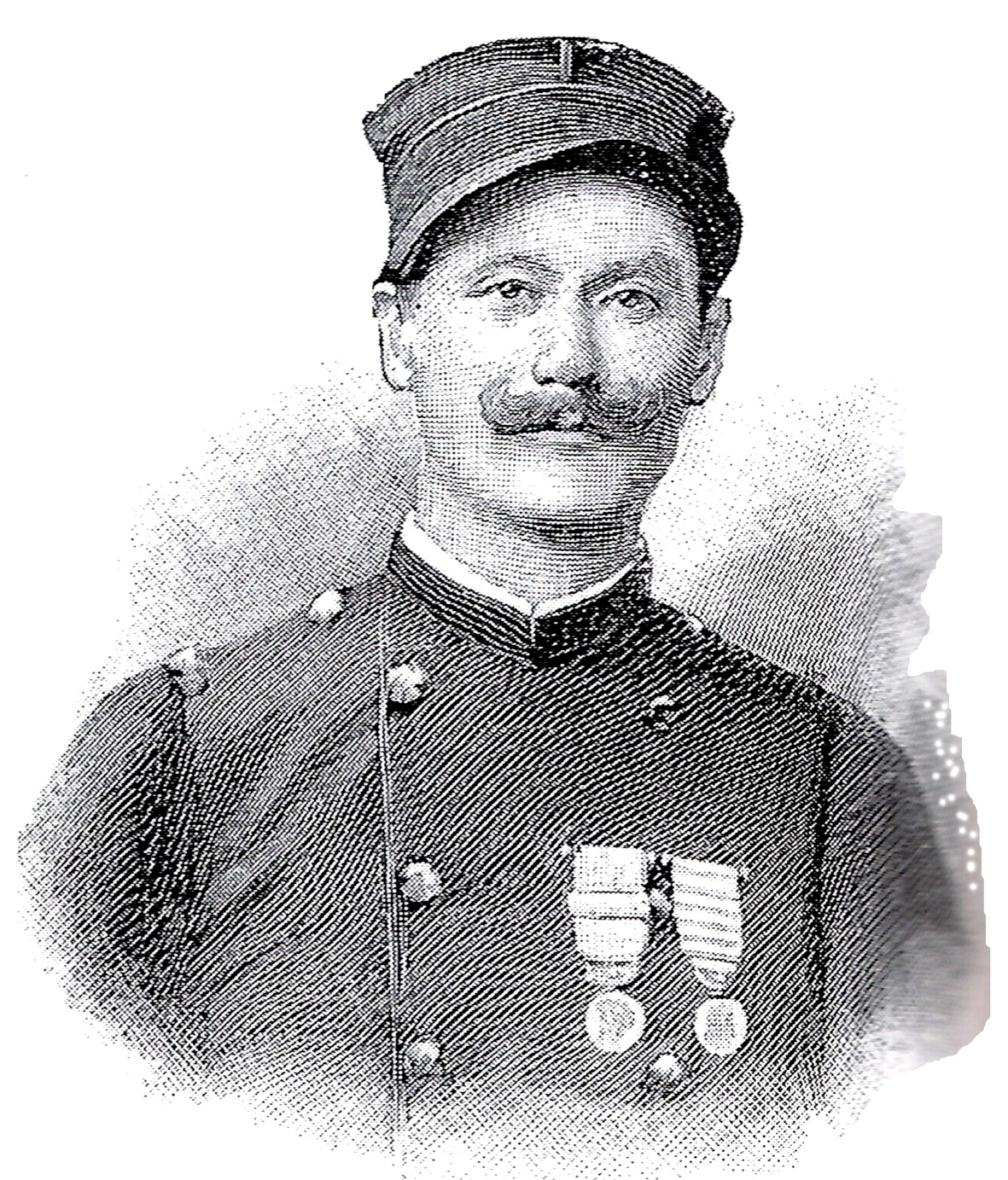

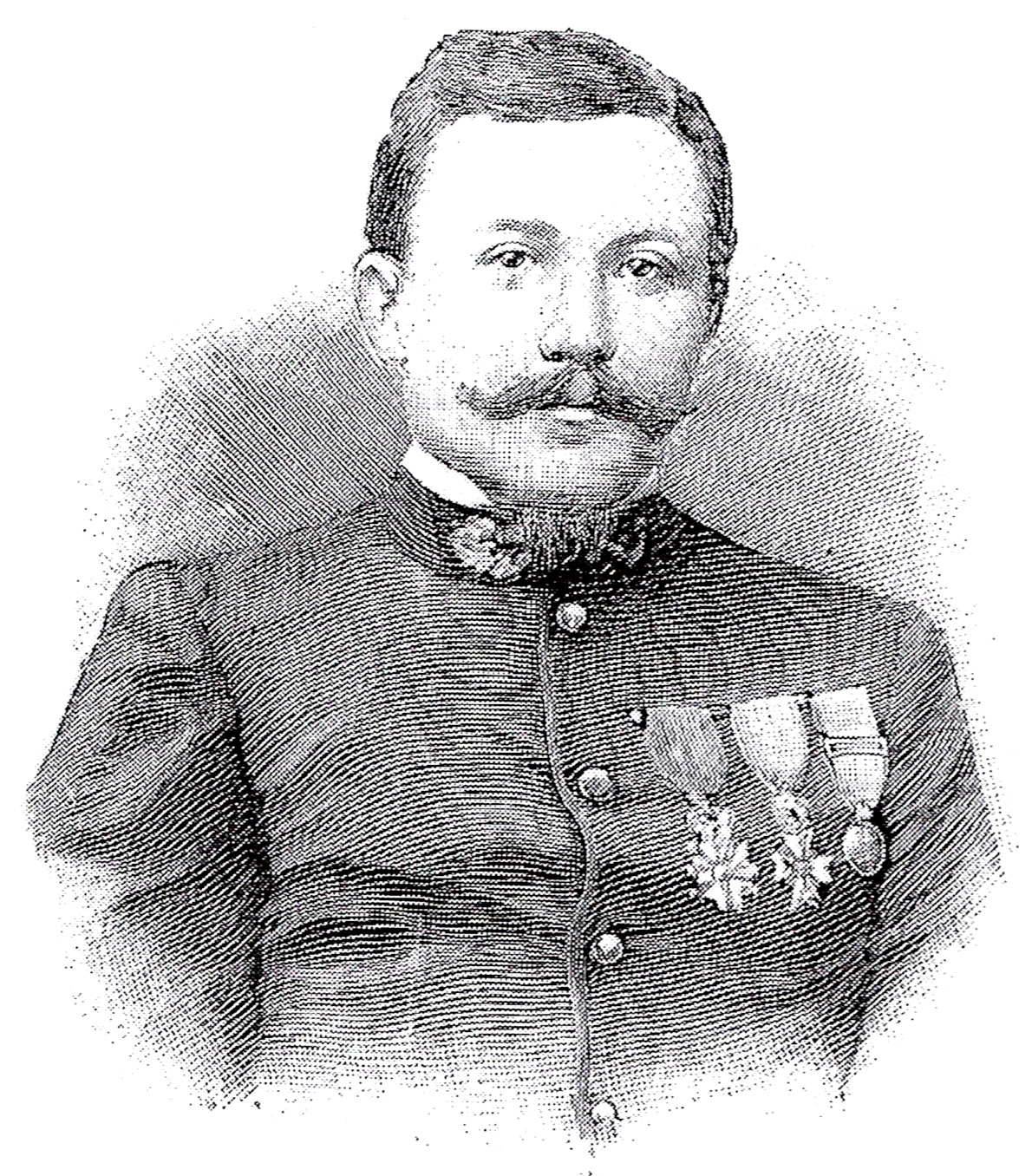

Au printemps 1899, les rumeurs de massacres franchissent les rives du Niger pour parvenir jusqu’à Paris. Dans les cercles coloniaux, les récits parlent d’une colonne devenue folle, incendiant villages après villages, massacrant femmes et enfants. Face au scandale qui menace, le ministre des Colonies dépêche un homme de confiance : le lieutenant-colonel Jean-François Klobb, commandant la garnison de Tombouctou. Sa mission est claire : rejoindre la colonne Voulet-Chanoine et la placer sous son autorité, en attendant son rapatriement.

Klobb entame une marche éprouvante à travers plus de deux mille kilomètres de savane et de villages détruits. À mesure qu’il avance, il découvre les traces de la terreur : cases encore fumantes, charniers improvisés, survivants en fuite. Chaque étape confirme l’ampleur des atrocités commises. Dans son rapport, il évoque des fillettes pendues aux arbres, des populations décimées. La colonne Voulet-Chanoine n’est plus un corps expéditionnaire : c’est une force d’anéantissement.

Le 14 juillet 1899, ironie terrible de l’Histoire, jour de la fête nationale française, Klobb rattrape enfin la colonne à Dankori. Drapé dans son uniforme d’officier, il s’avance, sûr de son autorité et de sa mission. Mais en face, Voulet n’entend pas se soumettre. Il ordonne à ses hommes d’ouvrir le feu. Les balles pleuvent, Klobb s’effondre, tué par ceux qui, la veille encore, arboraient comme lui l’uniforme français.

Ce meurtre marque un point de non-retour. Jamais, jusque-là, un officier français n’avait été exécuté par une mission française en Afrique. Le scandale est immense : la colonne Voulet-Chanoine n’est plus seulement hors de contrôle, elle est devenue rebelle à la République elle-même. Pour la première fois, la conquête coloniale révèle en pleine lumière son visage monstrueux : celui d’une armée coloniale capable de se retourner contre sa propre hiérarchie, au nom d’une ambition démesurée.

Chute des « capitaines des ténèbres »

Après l’assassinat du lieutenant-colonel Klobb, la mission Voulet-Chanoine sombre dans une spirale d’autodestruction. L’autorité morale et militaire des deux capitaines s’effrite. Les officiers subalternes murmurent, les porteurs désertent, les tirailleurs doutent. Pour maintenir leur emprise, Voulet et Chanoine recourent à la terreur, n’hésitant pas à exécuter leurs propres soldats dès qu’une hésitation ou un refus se manifeste.

À ce stade, les deux hommes ne se réclament plus de la France. Ils parlent ouvertement d’ériger un empire personnel au cœur de l’Afrique. Leur rêve démentiel effraie même leurs plus fidèles compagnons. La discipline, qui avait jusqu’alors tenu la colonne, se délite jour après jour.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1899, la rupture éclate. Les tirailleurs africains, las des massacres et des exécutions arbitraires, se soulèvent. Les coups de feu retentissent dans le campement. Paul Voulet est tué par ses propres hommes. Le lendemain, Julien Chanoine connaît le même sort. Ainsi s’achève la carrière de ceux que l’Histoire retiendra comme les « capitaines des ténèbres ».

Mais en France, on préfère ne pas parler de mutinerie ni d’un système colonial qui engendre ses propres monstres. Pour sauver l’honneur de l’armée, on invente une explication commode : la « soudanite », une prétendue folie tropicale provoquée par la chaleur, la soif et l’isolement, qui aurait conduit les deux officiers à perdre la raison. Cette thèse, relayée dans la presse, déplace la responsabilité : ce n’est plus la logique coloniale qui est en cause, mais un délire individuel.

En réalité, la mort de Voulet et Chanoine ne met pas fin à l’expédition. Elle illustre seulement le point culminant d’une dérive où ambition personnelle et violence coloniale se sont nourries l’une de l’autre, jusqu’à l’implosion.

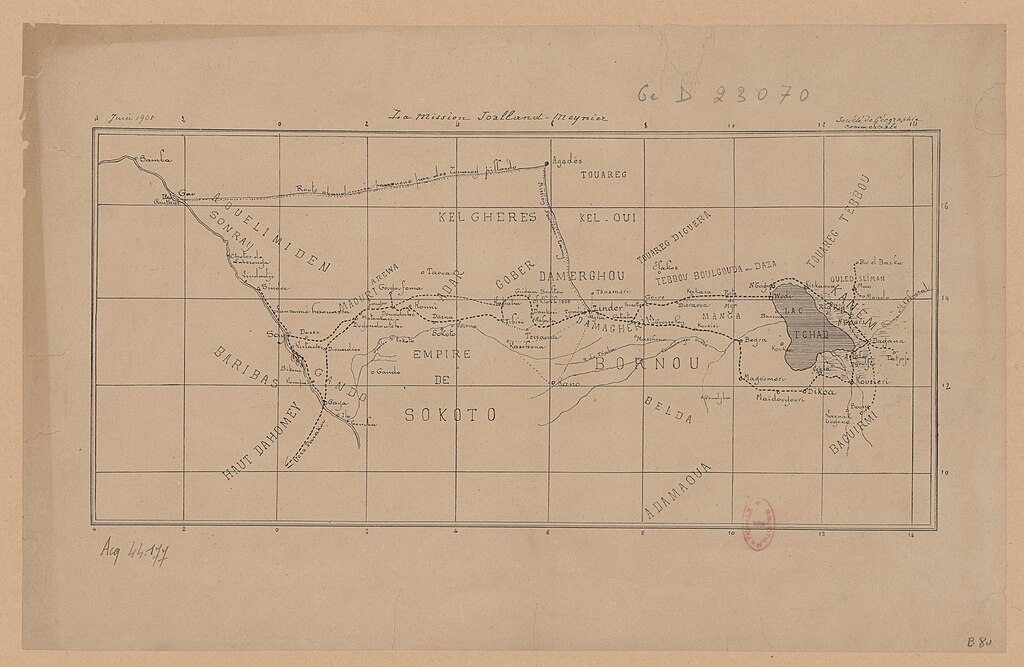

La continuité : mission Joalland-Meynier et conquête du Tchad

La mort de Voulet et Chanoine aurait pu signifier la fin de l’expédition. Mais dans la logique implacable de la conquête coloniale, l’objectif passait avant tout. Dès la disparition des deux capitaines, les lieutenants Pallier, Paul Joalland et Octave Meynier reprennent le commandement. La colonne change de nom : désormais, on l’appellera mission Joalland-Meynier.

Malgré les désertions, les pertes humaines et le traumatisme des semaines précédentes, la marche reprend vers le nord. Les atrocités de la « colonne infernale » sont tues, maquillées ou rejetées sur des auxiliaires africains exécutés à la hâte pour servir de boucs émissaires. La République préfère sauver la face plutôt que d’admettre l’ampleur du désastre.

Et l’essentiel, pour Paris, est atteint : la jonction avec les autres colonnes. En 1900, la mission Joalland-Meynier rejoint la mission Foureau-Lamy venue d’Algérie et celle d’Émile Gentil partie du Congo. Ensemble, elles réalisent le rêve de l’administration coloniale : l’unification des possessions françaises autour du lac Tchad. La conquête est proclamée, et la démesure sanglante de Voulet et Chanoine se trouve reléguée derrière la bannière du succès militaire.

Cette continuité illustre une vérité dérangeante : les massacres, aussi atroces soient-ils, ne remettaient pas en cause le projet impérial. La machine coloniale absorbait les scandales, effaçait les cadavres et poursuivait son avancée. La mission Voulet-Chanoine, puis Joalland-Meynier, démontre que la logique de l’expansion française en Afrique n’était pas stoppée par l’horreur : elle s’en nourrissait, puis la recouvrait d’un vernis de gloire et d’« accomplissement national ».

Mémoire, oubli et résurgences

L’affaire Voulet-Chanoine, vite étouffée en France, continua pourtant de hanter les mémoires locales et de susciter des résurgences inattendues. En 1923, un administrateur colonial du Niger, Robert Delavignette, fit rouvrir les tombes supposées contenir les restes de Voulet et Chanoine. À la surprise générale, elles se révélèrent vides. Le mystère alimenta les rumeurs : certains affirmaient que les capitaines n’avaient jamais été exécutés, d’autres qu’ils erraient encore, fantômes maudits de la colonisation.

La littérature et les arts se sont emparés de ce drame. Dans son roman Sarraounia (1980), l’écrivain nigérien Abdoulaye Mamani fit revivre la résistance héroïque de la reine qui avait tenu tête à Voulet. Cette œuvre inspira à son tour le film de Med Hondo (1986), qui porta à l’écran la dignité d’une figure africaine longtemps occultée par les récits coloniaux. Plus récemment, la bande dessinée La Colonne de Christophe Dabitch et Nicolas Dumontheuil (2013-2014) replongea le lecteur dans l’horreur et l’absurdité de cette expédition sanglante.

Les historiens n’ont pas non plus cessé d’interroger cet épisode. Muriel Mathieu, Bertrand Taithe ou encore Michel Pierre ont analysé en détail la mécanique de la colonne infernale et la façon dont la France chercha à en minimiser la portée. Le scandale Voulet-Chanoine s’inscrit désormais parmi les cas emblématiques de la violence coloniale déchaînée hors de tout contrôle.

Mais c’est surtout au Niger que la mémoire demeure la plus vive. Dans les villages traversés par la colonne, des récits oraux se transmettent encore, évoquant les incendies, les massacres et la fuite des survivants. Pour ces communautés, la mission Voulet-Chanoine n’est pas une affaire d’archives mais une cicatrice historique, un traumatisme collectif dont les traces se lisent encore dans la mémoire populaire.

L’expédition française trouve des échos dans d’autres scandales coloniaux européens. En Allemagne, Carl Peters en Tanzanie ou Jesko von Puttkamer au Cameroun se sont également rendus coupables d’exactions sanglantes, révélant un même modèle : celui d’administrateurs ou d’officiers poussés par l’ambition personnelle, la violence raciale et l’impunité impériale. La colonne Voulet-Chanoine n’est donc pas une aberration, mais un symptôme d’une colonisation où l’idéologie de la conquête légitimait le pire.

Une tragédie coloniale, miroir de l’Empire

La mission Voulet-Chanoine demeure l’un des épisodes les plus sombres et révélateurs de la colonisation française. Elle incarne toute l’ambiguïté d’un empire qui proclamait une « mission civilisatrice » tout en semant la mort et la terreur. Derrière le vernis des proclamations républicaines, la réalité était celle des villages incendiés, des populations massacrées, d’un Tchad conquis au prix du sang de milliers de civils innocents.

Cette expédition démontre que la colonisation n’était pas seulement une entreprise politique ou économique, mais aussi un déchaînement de violences individuelles, couvertes, minimisées, parfois même effacées de la mémoire officielle. Voulet et Chanoine furent présentés comme des officiers frappés de folie tropicale ; en vérité, ils incarnaient la brutalité structurelle d’un système colonial qui produisait ses propres monstres.

L’héritage est double. D’un côté, une mémoire enfouie en France, étouffée par les nécessités de l’État et le silence de l’armée. De l’autre, une mémoire vive au Niger et dans les régions traversées, où les récits populaires conservent la trace des incendies et des massacres. Cet écart illustre combien l’histoire coloniale reste à écrire et à reconnaître, non comme un simple détail, mais comme une composante centrale de l’aventure impériale.

Dès lors, une question demeure, brûlante : comment transmettre cette histoire ? Comment l’intégrer dans les récits scolaires, dans les espaces muséaux, dans les commémorations mémorielles ? La mission Voulet-Chanoine n’est pas seulement une tragédie passée : elle est un miroir, tendu à la société française et africaine, qui nous oblige à regarder en face ce que fut la colonisation, dans sa lumière crue comme dans ses ombres les plus profondes.

Sources

- Finn Fuglestad, « À propos de travaux récents sur la mission Voulet-Chanoine », Revue française d’histoire d’outre-mer, t. 67, nos 246-247, 1980, p. 73-87.

- Muriel Mathieu, La mission Afrique centrale : la mission Voulet-Chanoine, Paris, L’Harmattan, coll. « Racines du présent », 1996, 281 p.

- Bertrand Taithe, The Killer Trail: a Colonial Scandal in the Heart of Africa, Oxford University Press, 2009, 324 p.

- Michel Pierre, « L’affaire Voulet-Chanoine », L’Histoire, no 69, « Le temps des colonies », juillet 1984, p. 67-71.

- Isabelle Surun (dir.), Les sociétés coloniales à l’âge des Empires (1850-1960), Atlande, 2012, p. 196-197.

- Jean Meyer, Histoire de la France coloniale, des origines à 1914, Paris, Armand Colin, 1991, p. 663.

- Christian Roche, L’Afrique noire et la France au XIXe siècle : Conquêtes et résistances, Karthala, 2008.

- Historique du 2ᵉ régiment de tirailleurs sénégalais : 1892-1933, Paris, Imprimerie-librairie militaire universelle L. Fournier, 1934, p. 126-128 (Gallica, BnF).

- Rapport du lieutenant-colonel Jean-François Klobb (1899), cité dans plusieurs études (notamment chez Muriel Mathieu).