De la Guinée-Bissau au Cap-Vert, le PAIGC mena l’une des luttes anti-coloniales les plus emblématiques d’Afrique. Entre mythe panafricain, victoire militaire et héritage contradictoire.

Un parti, deux terres, une utopie panafricaine

Dans la longue fresque des luttes de libération africaines, peu de mouvements portent autant de symboles que le Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC). Fondé en 1956 par une poignée d’intellectuels et de militants déterminés, il incarne à lui seul l’énergie, les espoirs et les contradictions des indépendances africaines. Le PAIGC fut à la fois un mouvement de guérilla redoutablement efficace, une expérimentation socialiste enracinée dans la brousse et une tentative unique de fédération entre deux territoires (la Guinée portugaise et le Cap-Vert) que tout semblait opposer : l’un continental et forestier, l’autre insulaire et aride.

Au milieu des années 1950, l’empire portugais semblait inébranlable. Tandis que la France et le Royaume-Uni envisageaient déjà des transitions vers l’autonomie, Lisbonne s’accrochait à ses colonies, proclamées « provinces d’outre-mer ». Pourtant, dans ce décor figé, un petit groupe d’hommes et de femmes osa imaginer une issue. Autour d’Amílcar Cabral, ingénieur agronome visionnaire, ils décidèrent d’engager le combat contre la plus vieille dictature d’Europe, celle de Salazar, et de bâtir une utopie panafricaine à la mesure de leur temps.

Mais comment un mouvement né dans un coin oublié de l’empire colonial réussit-il à incarner un espoir continental ? Comment le PAIGC est-il parvenu à conjuguer à la fois la lutte pour la liberté, l’expérimentation d’un socialisme africain et le rêve (vite contrarié) de l’unité entre deux peuples ?

Replacer le PAIGC dans l’histoire, c’est comprendre non seulement la victoire militaire et politique contre le colonialisme portugais, mais aussi les défis de la construction étatique en Afrique de l’Ouest. C’est, enfin, interroger les héritages d’un mouvement qui, plus d’un demi-siècle après ses premiers combats, continue d’inspirer les luttes de souveraineté et de justice sur le continent.

De l’intellectuel agronome à la cause nationale

La Guinée portugaise (aujourd’hui Guinée-Bissau) et l’archipel du Cap-Vert vivaient, dans les années 1950, sous une domination coloniale d’une rare dureté. Contrairement aux puissances voisines, qui amorçaient des réformes pour préparer l’indépendance, le Portugal de Salazar s’entêtait à considérer ses colonies comme de simples « provinces d’outre-mer », intégrées au territoire national. L’administration coloniale y exerçait un contrôle étouffant : hiérarchie raciale stricte, absence quasi totale de droits politiques pour les populations africaines, répression des syndicats et surexploitation des ressources. Le Cap-Vert, frappé par les sécheresses et la famine, subissait de plein fouet les carences de cette gestion autoritaire, tandis que la Guinée-Bissau voyait ses paysans asservis par l’impôt, le travail forcé et les violences coloniales.

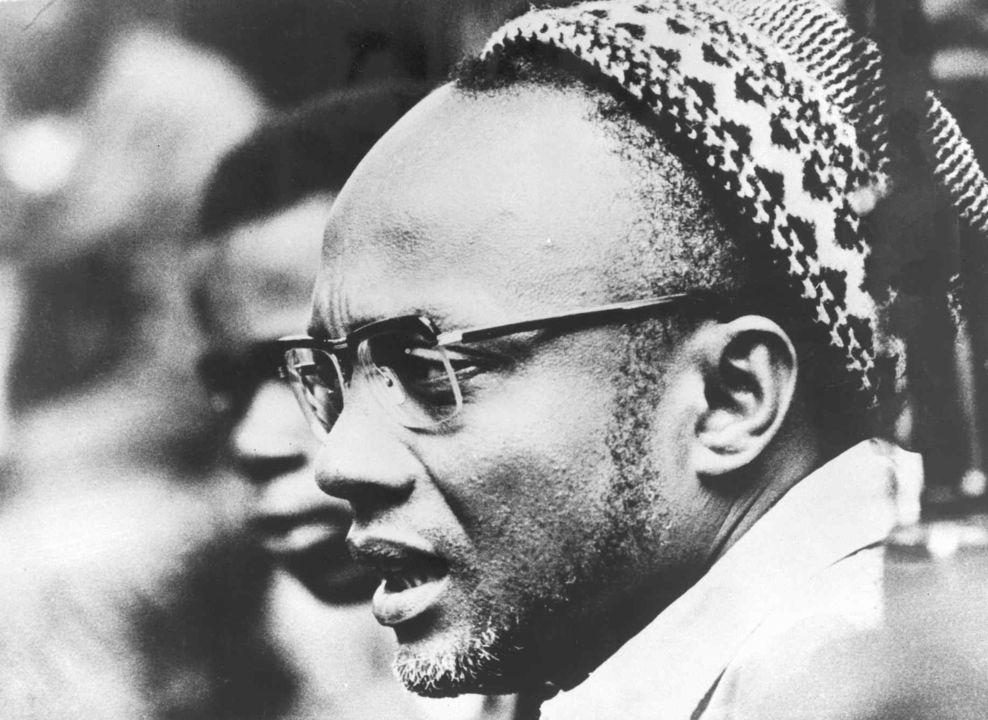

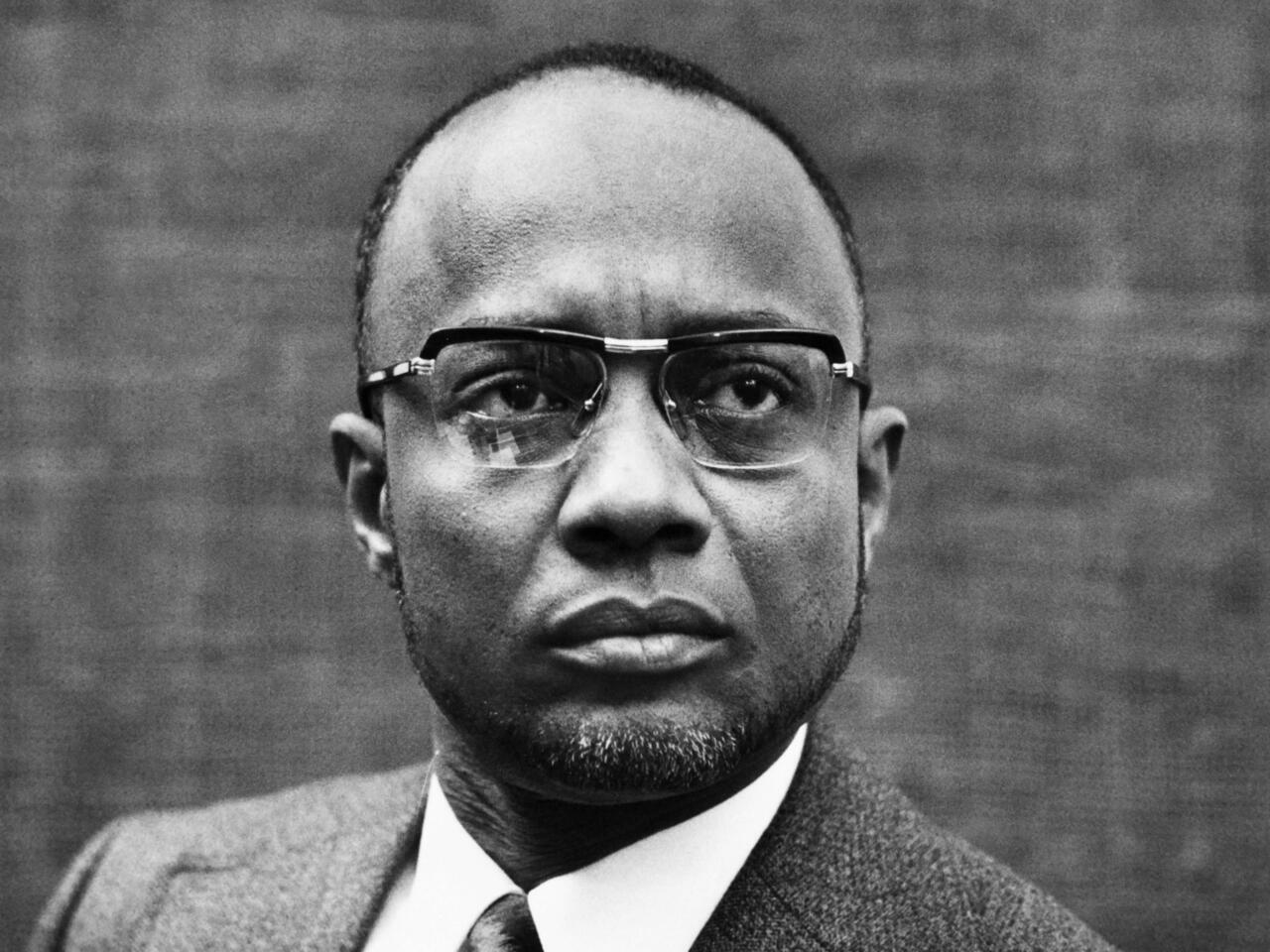

C’est dans ce contexte qu’émerge la figure d’Amílcar Cabral. Né en 1924 en Guinée-Bissau et élevé au Cap-Vert, il suit des études d’ingénieur agronome à Lisbonne, au sein de l’Institut supérieur d’agronomie. Cette formation, qui le place au contact direct des élites portugaises, lui donne une arme intellectuelle rare : la capacité de décoder les mécanismes d’exploitation agricole et de penser les bases matérielles de la libération. Cabral est autant un scientifique qu’un militant. Dans les cercles étudiants africains de Lisbonne (aux côtés d’autres futurs leaders comme Agostinho Neto (Angola) ou Mário de Andrade (Angola)) il forge une pensée panafricaine, nourrie de marxisme, d’humanisme et d’un profond enracinement culturel africain.

En 1956, à Bissau, il participe à la création du Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC). À ses côtés, des figures décisives : Henri Labéry, intellectuel capverdien, Aristides Pereira, futur président du Cap-Vert, et Luís Cabral, son demi-frère, futur chef d’État de Guinée-Bissau. Le parti naît d’abord comme une organisation clandestine, discrète mais structurée, qui s’appuie sur les réseaux syndicaux urbains et sur une élite politisée en quête de changement.

Les premières années du PAIGC se déroulent sous le signe du militantisme pacifique. Inspirés par le modèle syndical, ses membres organisent des grèves, mènent des campagnes de sensibilisation, réclament des améliorations des conditions de travail et dénoncent la brutalité coloniale. Cabral croit encore à la possibilité d’un dialogue, mais la brutalité de la répression portugaise (arrestations, exils forcés, massacres) va rapidement convaincre les militants que l’émancipation ne pourra se faire que par les armes.

Le massacre de Pidjiguiti (1959)

Le 3 août 1959 marque un tournant irréversible dans l’histoire du PAIGC et, plus largement, dans la lutte contre la domination portugaise en Afrique. Ce jour-là, les dockers du port de Pidjiguiti, à Bissau, entrent en grève. Leurs revendications sont simples : une augmentation de salaire, de meilleures conditions de travail, le respect de leur dignité. Mais face à ces demandes, l’administration coloniale ne voit qu’une menace.

La réponse fut d’une brutalité inouïe : la police coloniale et les forces armées portugaises ouvrirent le feu sur les travailleurs désarmés. On dénombra près de 50 morts et des dizaines de blessés, leurs corps étendus sur les quais, sous le soleil implacable. Ce massacre de Pidjiguiti fut pour les Guinéens une révélation tragique : le colonisateur ne céderait jamais à la négociation, et le combat pacifique ne suffisait plus.

Pour Amílcar Cabral et ses compagnons, ce bain de sang marqua la fin des illusions. Le PAIGC, jusque-là engagé dans le militantisme urbain, décida de franchir le pas vers la lutte armée. Dès les mois suivants, ses cadres commencèrent à organiser des réseaux clandestins dans les campagnes, où se trouvait la majorité de la population. La base arrière du mouvement fut installée à Conakry, capitale de la Guinée indépendante d’Ahmed Sékou Touré, qui offrit son territoire comme sanctuaire et soutien logistique aux combattants.

Le PAIGC n’était pas seul. Dans l’ensemble de l’empire colonial portugais, des organisations similaires prenaient forme. En Angola, le MPLA (Mouvement Populaire de Libération de l’Angola) multipliait les attaques contre Lisbonne. Au Mozambique, la FRELIMO (Front de Libération du Mozambique) naissait de la même dynamique. Très vite, ces mouvements comprirent la nécessité d’unir leurs forces.

En 1961, ils créèrent ensemble la CONCP (Conférence des Organisations Nationalistes des Colonies Portugaises). Cette structure panafricaine avait une double fonction : coordonner les stratégies militaires et diplomatiques, et projeter à l’échelle internationale l’image d’un combat commun contre l’un des derniers empires coloniaux d’Europe.

La guerre de libération (1963–1974)

Après plusieurs années de préparation clandestine, le PAIGC lança officiellement son insurrection armée en 1963. Les premières attaques visèrent des garnisons portugaises isolées dans les régions de Tite et de l’Oio, marquant l’ouverture d’une guerre qui allait durer plus d’une décennie. Face à une armée coloniale mieux équipée, le PAIGC choisit la guérilla : mobilité, enracinement dans les campagnes, connaissance du terrain. Très vite, les zones rurales se transformèrent en bastions de la résistance.

Le mouvement mit en place des zones libérées, administrées directement par ses militants. On y instaurait des structures embryonnaires d’un futur État indépendant : hôpitaux de fortune, tribunaux populaires, coopératives agricoles. Les FARPs (Forces Armées Révolutionnaires du Peuple), branche militaire du PAIGC, constituaient l’épine dorsale de cette organisation. Elles encadraient la population, protégeaient les villages et assuraient une discipline qui contrastait avec l’arbitraire colonial portugais.

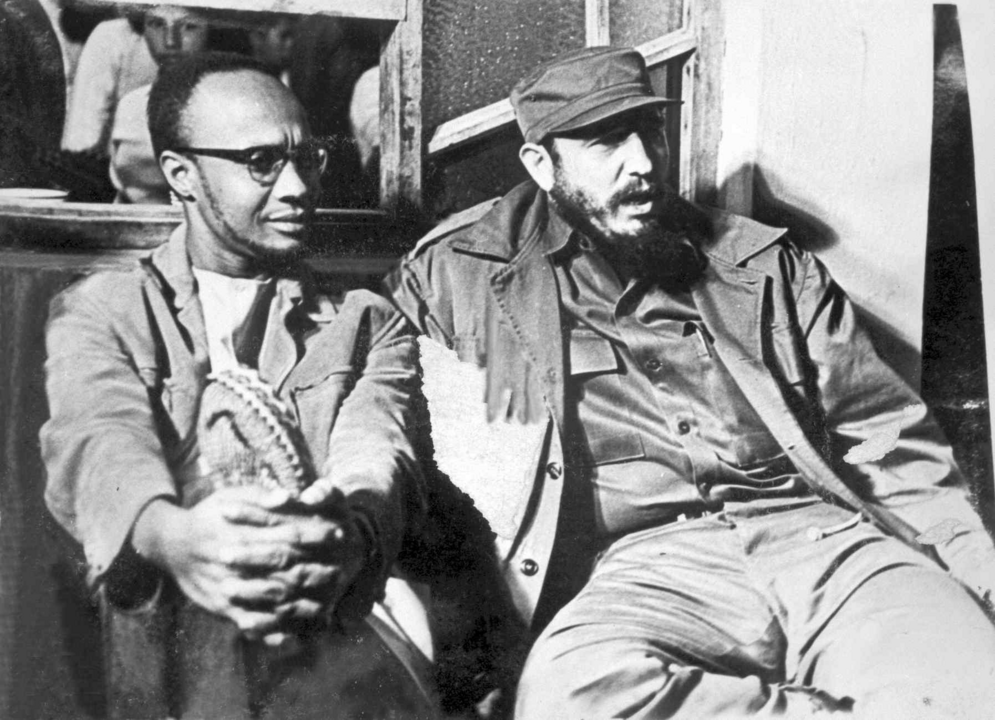

Un élément décisif de la réussite du PAIGC fut le soutien international. Dans le contexte de la Guerre froide, le mouvement sut mobiliser la solidarité du camp socialiste. Cuba, sous l’impulsion de Fidel Castro, envoya des conseillers militaires, des médecins et des techniciens. L’URSS fournit des armes lourdes, de l’artillerie et une assistance logistique. La Chine maoïste livra du matériel et forma des combattants. Fait notable, la Suède, pays non-aligné, participa aussi à l’effort, notamment par une coopération civile et humanitaire. Cette pluralité de soutiens permit au PAIGC de maintenir une pression constante sur Lisbonne.

La guerre fut jalonnée de grandes batailles. En 1964, les combats autour de Como Island marquèrent la première victoire symbolique de la guérilla. Dans la région de Cantanhez, au sud, le PAIGC établit une zone libérée quasiment imprenable. Enfin, les offensives dans le secteur de Quitafine montrèrent la capacité des combattants à infliger des revers sérieux à l’armée coloniale. En dépit de la supériorité aérienne et logistique portugaise, le terrain (marécages, forêts denses, rivières) se révéla favorable aux guérilleros.

Amílcar Cabral insista toujours sur le fait que la lutte ne devait pas être seulement militaire, mais aussi politique et culturelle. Dans les zones libérées, il fit ouvrir des écoles de brousse, où l’on enseignait à lire et à écrire, mais aussi l’histoire africaine et les valeurs du mouvement. Les femmes furent massivement mobilisées à travers l’UDEMU (União Democrática das Mulheres da Guiné e Cabo Verde), qui leur confiait des rôles de combattantes, d’infirmières, d’éducatrices. Cette mobilisation contribua à donner au PAIGC une légitimité qui dépassait le simple affrontement armé : il apparaissait comme le représentant d’un nouvel ordre social.

L’internationalisation de la lutte

Si la guérilla en Guinée portugaise constitua le cœur battant du PAIGC, Amílcar Cabral comprit très tôt que la victoire ne pouvait venir seulement des armes. La guerre devait aussi se mener sur le terrain de la diplomatie internationale, là où se jouaient les équilibres de la Guerre froide et où se forgeait la légitimité politique des mouvements de libération.

Dès le début des années 1960, Cabral participa activement aux conférences panafricaines, notamment à Accra et à Dar es-Salaam, où il tissa des liens étroits avec Kwame Nkrumah et Julius Nyerere. Mais c’est surtout lors de la Conférence tricontinentale de La Havane en 1966 que le PAIGC prit une dimension mondiale. Aux côtés des représentants du Vietnam, de Cuba et de l’Algérie, Cabral se fit le porte-parole des peuples africains sous domination portugaise. Son éloquence, sa rigueur intellectuelle et sa vision politique firent forte impression : il démontra que la lutte du PAIGC n’était pas un conflit local, mais un maillon de la chaîne globale de l’anti-impérialisme.

Dans le contexte de la Guerre froide, le PAIGC devint une véritable vitrine de la lutte anti-coloniale. Soutenu par l’URSS, Cuba et la Chine, mais aussi respecté par de nombreux pays du Tiers-Monde non-aligné, le parti acquit une stature internationale qui renforça sa légitimité auprès des Nations unies. Contrairement à d’autres mouvements plus divisés, il apparaissait comme discipliné, efficace, et capable de construire un ordre nouveau dans les zones libérées.

Le rôle de la Guinée de Sékou Touré fut décisif. Dès 1958, Conakry accueillit les bases arrière du PAIGC. Le territoire guinéen servait de sanctuaire, permettant aux combattants de se replier, de s’entraîner et de recevoir armes et aides venues de l’étranger. Sékou Touré, en offrant ce soutien, s’affirmait comme l’un des parrains du panafricanisme militant, et Conakry devint un hub stratégique du combat anti-impérialiste.

Pour autant, l’union Guinée–Cap-Vert qui animait le PAIGC restait fragile. Si la lutte armée progressait en Guinée-Bissau, elle était en revanche impossible au Cap-Vert, archipel aride et contrôlé militairement par Lisbonne. Là, le mouvement dut rester dans la clandestinité, agissant à travers des réseaux discrets de sympathisants, sans jamais parvenir à déclencher une insurrection. Cette asymétrie entre le continent et l’archipel annonçait déjà les fractures futures : deux réalités sociales et géographiques radicalement différentes allaient compliquer la mise en œuvre du rêve fédéral.

L’assassinat de Cabral (1973)

Le 20 janvier 1973, la trajectoire du PAIGC fut brutalement brisée par un événement tragique : l’assassinat d’Amílcar Cabral à Conakry. Abattu devant son domicile par un commando composé de dissidents bissau-guinéens, manipulés par les services portugais, le fondateur du mouvement ne vit pas l’indépendance qu’il avait tant préparée.

Les circonstances de ce meurtre restent entourées de zones d’ombre, mais l’essentiel est clair : Lisbonne avait infiltré et exploité les divisions internes du PAIGC, attisant les rivalités ethniques et personnelles. Le coup fut autant politique que psychologique : en éliminant Cabral, les Portugais espéraient décapiter le mouvement et briser son unité.

La perte fut immense. Cabral n’était pas seulement un chef militaire ; il était avant tout un intellectuel visionnaire, un stratège politique capable d’articuler la lutte armée à une réflexion profonde sur la culture, l’identité et la libération. Son charisme, sa rigueur et sa capacité de dialogue faisaient de lui une figure respectée bien au-delà des frontières de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert.

Pour les militants, ce fut un choc comparable à la disparition d’un prophète. On parla d’un « prophète inachevé », dont l’œuvre théorique – sur le rôle de la culture comme ciment de la libération, sur la nécessité d’un socialisme enraciné dans les réalités africaines – continua d’inspirer d’autres luttes. Ses écrits, prononcés dans des conférences internationales, furent repris par des générations de militants panafricains, afro-descendants et tiers-mondistes.

Pourtant, l’assassinat n’interrompit pas la dynamique du PAIGC. Quelques mois plus tard, en septembre 1973, les combattants proclamèrent unilatéralement l’indépendance de la Guinée-Bissau dans les zones libérées, geste rapidement reconnu par l’ONU. L’ombre de Cabral planait sur cet acte fondateur : son absence renforçait paradoxalement sa présence, faisant de lui un martyr de la cause africaine.

L’indépendance et l’union contrariée (1973–1980)

Quelques mois après l’assassinat d’Amílcar Cabral, le PAIGC franchit une étape décisive. Le 24 septembre 1973, dans la petite localité de Madina do Boé, les combattants proclamèrent unilatéralement l’indépendance de la Guinée-Bissau. Cet acte, plus symbolique que juridique, fut néanmoins un succès diplomatique : l’ONU reconnut rapidement la légitimité du nouvel État, preuve que la lutte du PAIGC avait su convaincre la communauté internationale.

L’année suivante, l’histoire s’accéléra en Europe. En avril 1974, la Révolution des Œillets mit fin à la dictature salazariste au Portugal. Le nouveau régime militaire, épuisé par des guerres coloniales sur trois fronts (Angola, Mozambique, Guinée-Bissau), choisit de se retirer. En septembre 1974, l’indépendance de la Guinée-Bissau fut officiellement reconnue. Quelques mois plus tard, en juillet 1975, ce fut au tour du Cap-Vert d’accéder à l’indépendance, sous la direction d’Aristides Pereira.

L’idéal formulé par Amílcar Cabral semblait alors à portée de main : unir la Guinée-Bissau et le Cap-Vert dans une fédération unique, cimentée par le PAIGC. Luís Cabral, frère d’Amílcar, devint président en Guinée-Bissau, tandis qu’Aristides Pereira prenait la tête du Cap-Vert. Les deux pays partageaient les mêmes institutions partisanes et affichaient une volonté commune d’incarner un modèle de socialisme africain, fondé sur le monopartisme, la planification économique et la solidarité entre travailleurs.

Dans les faits, la situation était plus complexe. La Guinée-Bissau sortait exsangue de onze ans de guerre, avec une économie rurale dévastée, une administration coloniale quasi absente et une armée surpuissante. Le Cap-Vert, de son côté, n’avait pas connu la guerre mais souffrait de la sécheresse chronique et d’un isolement insulaire qui rendait l’union difficile. Cette asymétrie profonde minait le projet fédéral dès le départ.

La rupture éclata en novembre 1980. À Bissau, un coup d’État militaire mené par João Bernardo Vieira renversa Luís Cabral. Vieira, soutenu par une partie de l’armée, accusa le pouvoir de favoriser les Cap-Verdiens au détriment des Bissau-Guinéens. Le projet fédéral vola en éclats : le PAIGC se scinda en deux entités distinctes, le PAIGC pour la Guinée-Bissau et le PAICV (Parti Africain pour l’Indépendance du Cap-Vert) pour l’archipel.

Cette fracture mit un terme à l’utopie d’une nation binationale rêvée par Cabral. Elle révélait les limites d’un modèle imposé d’en haut, où la solidarité idéologique n’avait pas suffi à surmonter les réalités sociales, économiques et identitaires. Le PAIGC, auréolé de sa victoire militaire contre le Portugal, se retrouvait désormais confronté aux contradictions de l’exercice du pouvoir.

Héritages et contradictions post-coloniaux

L’indépendance n’a pas marqué la fin des épreuves pour les héritiers du PAIGC. Au contraire, l’après-1974 révéla toute l’ampleur des défis posés par la construction étatique dans deux contextes radicalement différents : la Guinée-Bissau, théâtre d’une instabilité chronique, et le Cap-Vert, exemple d’une transition plus apaisée.

En Guinée-Bissau, le prestige du PAIGC ne suffit pas à garantir la stabilité. Dès les années 1980, le pays s’enlisa dans une série de coups d’État militaires, de purges internes et de conflits armés. Les tensions ethniques, l’hégémonie de l’armée et la fragilité des institutions plongèrent l’État dans une instabilité quasi permanente. Dans les années 1990, une guerre civile éclata, dévastant le pays et accentuant sa pauvreté structurelle. Pourtant, malgré cette succession de crises, le PAIGC resta une force politique dominante, capable de se maintenir au pouvoir à travers des coalitions, des élections ou des compromis fragiles. Mais sa légitimité, forgée dans la lutte de libération, fut progressivement érodée par la corruption, le népotisme et la perte de confiance populaire.

À l’inverse, le Cap-Vert connut un destin plus équilibré. Le PAICV, héritier direct du PAIGC, établit un système monopartite socialiste dans les premières années de l’indépendance, avant de céder la place, au début des années 1990, à une démocratie pluraliste. L’archipel se distingua par sa stabilité politique, sa gouvernance relativement efficace et ses progrès sociaux, contrastant fortement avec les convulsions de la Guinée-Bissau. Le PAICV y demeure une formation politique centrale, alternant au pouvoir avec d’autres partis dans un cadre démocratique reconnu comme l’un des plus solides d’Afrique.

Sur le plan idéologique, l’héritage du PAIGC reste double. D’un côté, il incarne la mémoire du panafricanisme et du socialisme africain, nourri par l’expérience de Cabral et la mobilisation populaire. De l’autre, il porte les stigmates du centralisme autoritaire, de la tentation du parti unique et de l’incapacité à transformer la légitimité révolutionnaire en institutions démocratiques pérennes. Cette ambivalence est au cœur de l’histoire post-coloniale bissau-guinéenne et capverdienne.

Enfin, l’héritage est aussi symbolique. Amílcar Cabral demeure une figure célébrée bien au-delà de la Guinée et du Cap-Vert : héros continental, penseur de la libération, il est invoqué dans les luttes africaines et diasporiques comme un modèle de rigueur et de vision politique. Les femmes combattantes du PAIGC, souvent oubliées dans les récits nationaux, incarnent quant à elles la mémoire d’un engagement égalitaire : infirmières, éducatrices ou combattantes armées, elles rappellent que la guerre de libération fut aussi une école d’émancipation pour les femmes africaines.

Le PAIGC aujourd’hui

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance, le PAIGC continue d’occuper une place centrale dans la vie politique de la Guinée-Bissau. Malgré une démocratie fragile, minée par les coups de force militaires, les ingérences étrangères et une corruption endémique, le parti demeure un acteur incontournable. Il alterne le pouvoir avec ses adversaires politiques, parfois affaibli, mais jamais effacé. Cette résilience s’explique par la profondeur de ses racines historiques : il reste le parti de la libération, celui qui a incarné l’espoir de tout un peuple.

Le culte de Cabral est au cœur de cette mémoire. Dans les rues de Bissau comme dans les discours officiels, son visage et ses mots rappellent la figure tutélaire du mouvement. Chaque année, le 20 janvier, date de son assassinat, des cérémonies sont organisées pour honorer sa mémoire. Statues, timbres, places publiques portent son nom, transformant Cabral en héros fondateur de la nation et en référence morale dans une classe politique souvent discréditée.

Le slogan du PAIGC, « Unidade e Luta » (« Unité et lutte »), continue d’être mobilisé dans la rhétorique contemporaine. Il exprime à la fois une fidélité à l’esprit révolutionnaire et une tentative de rallier un pays profondément divisé. Mais il révèle aussi le décalage entre l’idéalisme des années 1960 et les réalités actuelles d’un État en proie à la pauvreté et à l’instabilité.

Au-delà des frontières, le PAIGC et son héritage occupent une place importante dans les débats identitaires de la diaspora cap-verdienne et bissau-guinéenne. Pour beaucoup, Cabral et le parti demeurent des symboles d’unité, de dignité et de résistance à l’oppression. Mais pour d’autres, ils incarnent aussi les dérives du monopartisme et les promesses non tenues d’un avenir meilleur. Dans les cercles intellectuels afrodescendants, le PAIGC reste cité comme un modèle de lutte populaire, mais aussi comme une expérience politique dont il faut tirer les leçons.

L’épopée d’un parti, le mythe d’une Afrique libre

L’histoire du PAIGC se lit comme une véritable épopée de la décolonisation africaine. Né dans la clandestinité en 1956, il devint en moins de vingt ans l’un des mouvements les plus structurés et les plus efficaces du continent. En combinant la rigueur intellectuelle d’Amílcar Cabral, la force de la guérilla populaire et un réseau diplomatique international, le parti réussit là où beaucoup d’autres échouèrent : contraindre l’un des derniers empires coloniaux européens à céder.

Mais derrière la grandeur du mythe, l’ambivalence demeure. L’émancipation nationale fut incontestable : la Guinée-Bissau et le Cap-Vert doivent leur indépendance au PAIGC. Pourtant, l’unité rêvée (celle d’une fédération binationale, symbole du panafricanisme cabralien) se brisa dès 1980, victime des réalités sociales et des rivalités politiques. L’héritage fut également contradictoire : exaltation de la dignité africaine et du socialisme populaire d’un côté, dérives autoritaires, centralisme et instabilité chronique de l’autre.

L’épopée du PAIGC incarne à elle seule les grandeurs et les limites des utopies africaines du XXᵉ siècle. Grandeur, car elle montre la capacité de peuples jugés « périphériques » à inverser le cours de l’histoire coloniale par leur seule volonté. Limites, car la victoire militaire et symbolique ne suffit pas à garantir la prospérité ni la stabilité politique.

Aujourd’hui encore, le nom de Cabral, les chants de la guérilla et le slogan « Unidade e Luta » résonnent comme des rappels d’un temps où l’Afrique rêvait d’unité et de liberté totales. Le PAIGC appartient désormais à la mémoire collective : un mythe fondateur d’une Afrique libre, mais aussi une leçon de vigilance sur les fragilités qui menacent toute utopie lorsqu’elle se confronte au réel.

Sources

- Cabral, Amílcar. Unity and Struggle: Speeches and Writings of Amílcar Cabral. New York : Monthly Review Press, 1979.

- Chabal, Patrick. Amílcar Cabral: Revolutionary Leadership and People’s War. Cambridge : Cambridge University Press, 1983.

- Rudebeck, Lars. Guinea-Bissau: A Study of Political Mobilization. Uppsala : Scandinavian Institute of African Studies, 1974.

- Davidson, Basil. No Fist Is Big Enough to Hide the Sky: The Liberation of Guinea-Bissau and Cape Verde. London : Zed Books, 1981.

- Mendy, Peter Karibe. Amílcar Cabral: A Nationalist and Pan-Africanist Revolutionary. Athens, OH : Ohio University Press, 2019.

- Chilcote, Ronald H. Amílcar Cabral’s Revolutionary Theory and Practice. Boulder, CO : Lynne Rienner Publishers, 1991.

- Forrest, Joshua. Guinea-Bissau: Power, Conflict, and Renewal in a West African Nation. Boulder : Westview Press, 1992.

- Galli, Rosemary E., et Jocelyn Jones. Guinea-Bissau: Politics, Economics and Society. London : Frances Pinter, 1987.

- MacQueen, Norrie. The Decolonization of Portuguese Africa: Metropolitan Revolution and the Dissolution of Empire. London : Longman, 1997.

- Havik, Philip J. Silences and Soundbites: The Gendered Dynamics of Trade and Brokerage in the Pre-Colonial and Colonial Guinea-Bissau. Münster : LIT Verlag, 2004.

- Chilcote, Ronald H. Emerging Nationalism in Portuguese Africa: Documents. Stanford, CA : Hoover Institution Press, 1972.

- Mark, Peter, et José da Silva Horta. The Forgotten Diaspora: Jewish Communities in West Africa and the Making of the Atlantic World. Cambridge : Cambridge University Press, 2011 (utile pour contexte historique plus ancien).