Dans le sillage de l’abolition, l’Argentine, le Brésil, Cuba, la République dominicaine et le Mexique ont orchestré une politique de blanchiment démographique. Immigration, recensements truqués, effacements mémoriels : l’obsession de la blancheur a marqué l’histoire de ces nations.

Mise au point : dire ce que l’on nomme

Le mot espagnol blanqueamiento (littéralement « blanchiment ») recouvre un projet à la fois idéologique et démographique. Derrière ce terme se cachent des politiques, parfois explicites, parfois plus diffuses, visant à augmenter la proportion de “Blancs” dans la population : encouragement à l’immigration européenne, promotion de mariages “mixtes” censés « améliorer la race », manipulation des recensements pour minimiser la présence noire ou indigène. Autrement dit, un programme national où la couleur de peau devient variable d’État.

Le contexte est celui de l’après-abolition. Au XIXᵉ siècle, les jeunes républiques d’Amérique latine, sorties des tutelles coloniales, veulent se construire comme nations modernes. Inspirées par le positivisme, par les thèses eugénistes et par l’admiration pour l’Europe industrielle, leurs élites proclament la nécessité de « civiliser » la société. Et dans ce lexique de l’époque, « civiliser » signifiait souvent : européaniser le sang. Le projet de nation se confond alors avec une ingénierie raciale.

Une précision s’impose : employer aujourd’hui ces termes (« améliorer la race », « blanchir la population ») ne peut se faire qu’avec des guillemets critiques. Il ne s’agit en rien d’en valider le sens, mais de restituer les mots et les intentions des acteurs de l’époque. Les décrets, les statistiques officielles, les campagnes de presse ou les affiches de recrutement d’immigrants sont saturés de ce vocabulaire racialisé : ce sont ces sources que nous mobiliserons, en les citant comme objets historiques, non comme vérités.

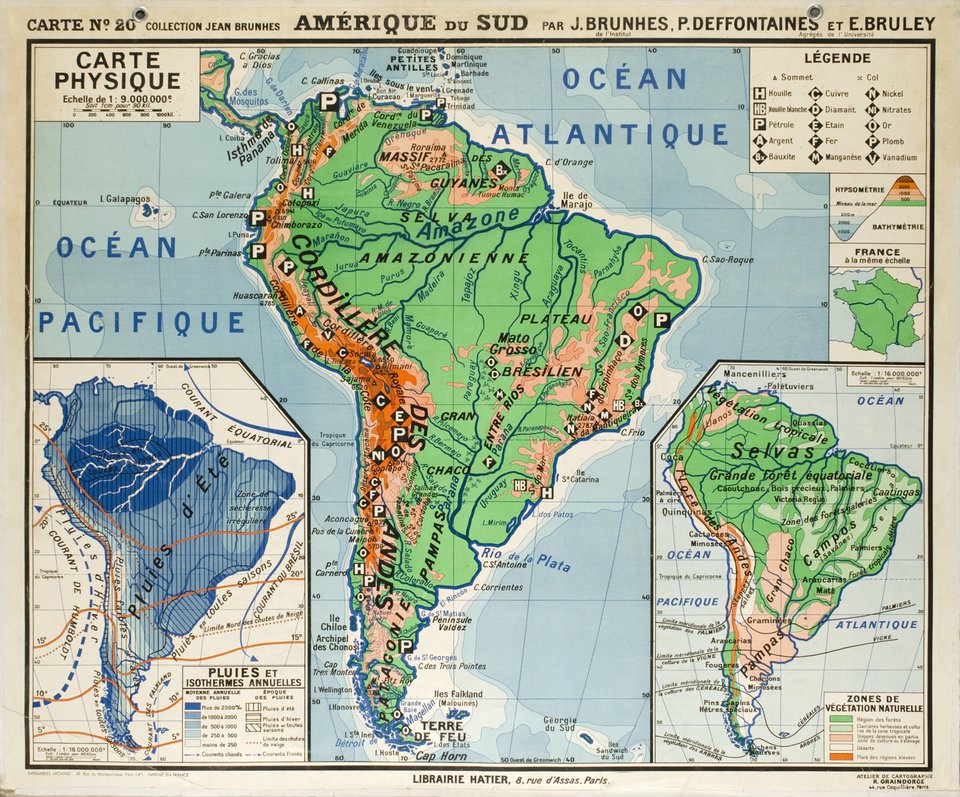

Carte d’ensemble (1800–1930)

Entre 1800 et 1930, l’Amérique latine connaît l’une des plus grandes migrations transatlantiques de l’histoire. Des millions d’Européens (Italiens, Espagnols, Portugais en majorité, mais aussi Allemands, Polonais, Slaves ou Suisses) traversent l’océan pour s’installer à Buenos Aires, São Paulo, La Havane, Veracruz ou Saint-Domingue. Ces vagues, souvent encouragées par les gouvernements locaux, ne sont pas seulement un phénomène économique : elles répondent à un agenda démographique et racial.

Pour les élites criollas, l’enjeu est double. D’abord, peupler des “déserts” ; immenses territoires jugés sous-exploités, du Rio de la Plata aux plaines mexicaines. L’Europe connaît alors crises agricoles et surpopulation, tandis que l’Amérique latine cherche des bras pour ses plantations, ses mines, son industrie naissante. L’immigration apparaît comme une solution mutuellement avantageuse.

Mais derrière ce discours utilitaire, une autre rationalité domine : “blanchir statistiquement” les sociétés issues de l’esclavage et du métissage colonial. Il s’agit, dans l’esprit des dirigeants, de diluer les populations noires, indigènes ou métisses dans un flux européen censé transformer la physionomie des nations. Les mots d’ordre d’époque sont explicites : “améliorer la race”, “civiliser par le sang européen”, “faire du Brésil une nation blanche en un siècle”.

Les conséquences attendues dépassent la simple démographie. On espère une croissance économique portée par ces colons agricoles et ouvriers ; une européanisation des mœurs dans les villes ; et surtout une reconfiguration sociale qui affaiblirait, par le nombre et par le stigmate, les “races” jugées indésirables. C’est cette logique que résume l’historien brésilien Gilberto Freyre en parlant d’un “laboratoire racial” : un continent où l’immigration devient un instrument de transformation biologique et culturelle, au service d’un projet national.

Les cinq cas

1) Argentine : la “nation européenne du Sud”

L’Argentine est sans doute le cas le plus emblématique du blanqueamiento assumé. Entre 1853 et 1914, près de 6 à 7 millions d’Européens (en majorité Italiens et Espagnols, mais aussi Allemands, Polonais et Russes) débarquent dans le port de Buenos Aires. La Constitution de 1853 proclame explicitement l’ouverture du pays à l’immigration, bientôt suivie de lois généreuses qui subventionnent les passages, distribuent des terres et organisent une propagande active en Europe.

Le discours d’État est clair : « Gouverner, c’est peupler », écrit Domingo Faustino Sarmiento, président et idéologue du XIXᵉ siècle. Peupler, c’est-à-dire remplir ce que l’on désigne alors comme le desierto ; ces plaines immenses, mais habitées par des peuples indigènes considérés comme obstacles au progrès. Dans cette équation, l’immigrant européen n’est pas seulement un colon agricole : il est présenté comme le vecteur d’une régénération raciale et culturelle.

Les mécanismes sont multiples : billets de bateau subventionnés, lotissements agricoles, agences de recrutement à Gênes ou Barcelone. Les recensements officiels, eux, valorisent la “blanchité” : les catégories “noir” ou “pardo” disparaissent peu à peu, absorbées sous le label générique de “blanc”. L’État construit ainsi une statistique nationale conforme à son projet idéologique.

Mais ces chiffres et ces récits ont leurs angles morts. La “Conquête du Désert” (1878–1885) n’est pas une simple colonisation agricole : c’est une guerre contre les peuples mapuches et tehuelches, chassés ou exterminés pour libérer des terres aux colons. Quant à la population afro-argentine (qui représentait jusqu’à 30 % de Buenos Aires au début du XIXᵉ siècle) elle est progressivement invisibilisée, soit par mortalité (guerres, épidémies), soit par effacement statistique.

Au début du XXᵉ siècle, le projet semble accompli : l’Argentine se présente comme une “métropole européenne en Amérique”, hispano-italienne dans sa démographie, francophile dans sa culture, germanophile dans son armée. Le mythe d’une Argentine “blanche” s’installe, effaçant dans le récit national l’héritage afro et indigène.

2) Brésil : blanchir l’après-abolition

Au Brésil, la fin de l’esclavage en 1888 (Lei Áurea) ouvre une page paradoxale. Libérés juridiquement, des millions d’anciens esclaves se retrouvent sans terres ni compensation, tandis que les élites, pétries de positivisme et d’eugénisme, imaginent une autre voie : remplacer progressivement la population noire par une immigration européenne massive, présentée comme un “remède démographique”.

La doctrine est assumée dans les discours parlementaires et universitaires de la fin du XIXᵉ siècle : “améliorer la race” par un métissage dirigé, où l’élément blanc, pensé comme dominant, finirait par “dissoudre” l’élément africain. Entre 1888 et 1930, près de 4 millions d’Européens (Italiens surtout, mais aussi Allemands, Polonais, Portugais, Espagnols) s’installent au Brésil, en particulier dans le Sud.

Les outils sont multiples : subventions de voyage, création de colonies agraires au Paraná, à Santa Catarina ou au Rio Grande do Sul, distribution de terres aux colons, propagande en Italie et en Allemagne. À l’inverse, des mesures restrictives frappent périodiquement l’immigration “non-blanche” (Syriens, Japonais, Africains), jugée “incompatible” avec l’objectif national.

Mais ce projet rencontre aussi des résistances. La presse noire, active dès la fin du XIXᵉ siècle à São Paulo ou Rio, dénonce les discriminations et revendique l’héritage africain dans la citoyenneté. Les sociétés de secours mutuel, les associations religieuses autour du candomblé ou des églises protestantes offrent des espaces d’organisation. Les réalités régionales compliquent le schéma : au Nord-Est, majoritairement afrodescendant, le “blanchiment” statistique reste un vœu pieux, tandis que le Sud devient vitrine de l’immigration européenne.

Le bilan est contrasté. Sur le papier, les recensements de 1920 montrent une hausse notable de la catégorie branco (blanc) dans certaines provinces méridionales. Mais ce vernis statistique cache la permanence d’un racisme structurel : accès différentiel au travail, ségrégation dans l’éducation, violences policières. L’idéologie officielle du XXᵉ siècle parlera bientôt de “métissage heureux”, célébré par Gilberto Freyre ; mais derrière cette image lisse, l’inégalité raciale persiste, héritée du projet de blanchiment d’après-abolition.

3) Cuba : l’Espagne comme “réservoir blanc”

À Cuba, l’abolition tardive de l’esclavage (1886) pose aux élites créoles et métropolitaines une question obsédante : comment contenir le poids démographique des Afro-Cubains, très nombreux dans l’île après quatre siècles de plantations sucrières ? La réponse est claire : renforcer la présence européenne. Entre les années 1860 et 1910, La Havane et Madrid encouragent l’arrivée massive de migrants espagnols, présentés comme “régénérateurs” du corps social.

L’objectif est double : réduire la visibilité numérique des descendants d’esclaves et hispaniser la jeune république, née en 1902 après l’indépendance formelle vis-à-vis de l’Espagne et la tutelle provisoire des États-Unis. Le “sang ibérique” est vu comme garant de loyauté culturelle et politique, mais aussi comme antidote supposé aux “désordres” attribués à la population noire.

Les mesures sont concrètes : facilités d’entrée pour les migrants espagnols, naturalisations rapides, distribution de terres dans les campagnes, création de lotissements pour agriculteurs européens. Dans la presse et les discours officiels, la rhétorique est hygiéniste et racialisée : on exalte les vertus de l’immigrant blanc, travailleur, sain, face à une population noire caricaturée comme paresseuse ou dangereuse.

Les conséquences se font sentir à deux échelles. Dans les villes, notamment à La Havane, l’afflux de migrants favorise une européanisation culturelle : cafés, associations régionales espagnoles, architecture modernisée. Dans l’Oriente, région orientale plus pauvre et plus noire, l’équilibre démographique reste fragile, et les tensions sociales s’exacerbent. En 1912, la répression sanglante du Parti Indépendant de Color (mouvement politique afro-cubain) illustre la volonté des autorités de briser toute contestation raciale.

Le bilan est paradoxal. Cuba parvient partiellement à européaniser son visage urbain et administratif, mais la fracture raciale demeure, nourrie par la marginalisation des Afro-Cubains dans l’accès à la terre et aux institutions. L’île devient vitrine d’une “hispanité caribéenne”, mais au prix d’un refoulement de son héritage africain, toujours bien vivant dans la culture populaire ; musique, religion, sociabilités.

4) République dominicaine : anti-haïtianisme et immigration “sélective”

En République dominicaine, la politique de blanqueamiento se lit à travers un prisme particulier : l’obsession anti-haïtienne. Depuis l’occupation haïtienne (1822–1844), les élites dominicaines construisent leur identité nationale en opposition à l’Ouest de l’île : “hispanité” contre “africanité”. Dans ce cadre, “blanchir” ne signifie pas seulement européaniser la population, mais surtout effacer la proximité avec Haïti, perçue comme noire et “barbare”.

Le projet prend forme à la fin du XIXᵉ siècle, puis atteint son apogée sous la dictature de Rafael Trujillo (1930–1961). Le discours officiel exalte les “racines espagnoles” de la nation dominicaine, nie ou minimise l’héritage africain, et valorise l’immigration européenne comme gage de modernité. Des colons espagnols, canariens, mais aussi quelques réfugiés allemands et juifs, sont accueillis avec faveur, dotés de terres et intégrés dans des colonies agricoles.

Cette politique est indissociable d’un contrôle strict des frontières avec Haïti. En 1937, le tristement célèbre massacre du Conuco ou Perejil, au cours duquel des milliers d’Haïtiens sont tués par l’armée dominicaine, incarne cette volonté d’“épurer” le territoire oriental. L’immigration européenne, aussi limitée soit-elle, sert de contrepoids symbolique à la présence haïtienne.

Le discours racial de l’époque est saturé de références à la “pureté hispanique” et à la nécessité d’écarter les influences africaines. Les recensements officiels exagèrent le poids de la population dite “blanche” ou “indienne”, invisibilisant les traits afro-descendants. Les images d’État (affiches, manuels scolaires, cérémonies publiques) mettent en avant une République “latine” et “catholique”, tournée vers l’Espagne plus que vers son voisin immédiat.

Le bilan est ambigu. Numériquement, l’immigration européenne reste modeste comparée à l’Argentine ou au Brésil. Mais son impact symbolique est immense : elle alimente une mythologie nationale fondée sur l’hispanité et l’anti-noirceur. Ce récit, entretenu jusque dans les manuels scolaires du XXᵉ siècle, laisse un héritage durable : une fracture mémorielle, où l’“africanité” de la population est niée au profit d’un mythe blanc, instrumentalisé contre Haïti.

5) Mexique : du projet “blanc” au métissage d’État

Au Mexique, l’histoire du blanqueamiento suit une trajectoire différente de celle du Cône Sud. Ici, l’objectif de “blanchir” la nation se heurte à une réalité démographique : une forte majorité indigène et métisse, beaucoup plus difficile à diluer par immigration européenne.

Dès le XIXᵉ siècle, les élites mexicaines (marquées par l’influence libérale et positiviste) cherchent à “moderniser” le pays par le sang européen. Sous le Second Empire de Maximilien (1864–1867) puis durant le Porfiriato (1876–1911), des campagnes de recrutement ciblent Italiens, Allemands, Français ou Espagnols. Des colonies agricoles sont implantées dans le nord et le Golfe, mais leur succès reste limité : l’immigration européenne vers le Mexique ne dépassera jamais quelques centaines de milliers de personnes, loin des masses qui transformèrent l’Argentine ou le Brésil.

L’idéologie officielle associe pourtant européanisation et progrès. Dans les discours de Porfirio Díaz et de ses conseillers, “civiliser” revient à peupler le pays de colons blancs, censés apporter discipline, technique et rationalité. Mais dans les faits, la majorité de la population demeure indigène ou métisse, et l’utopie blanche s’essouffle.

La Révolution mexicaine (1910–1920) change la donne. Au lieu de poursuivre un impossible blanchiment démographique, les nouvelles élites choisissent d’exalter le mestizaje : José Vasconcelos, dans son ouvrage La raza cósmica (1925), théorise l’idée d’un peuple nouveau, né du métissage entre Européens, Indiens et Africains, destiné à incarner l’avenir de l’humanité. L’idéologie nationale se retourne : ce n’est plus le “sang européen” qu’il faut importer, mais le mélange local qu’il faut sacraliser.

Cette bascule, cependant, n’efface pas les hiérarchies. Derrière la célébration du métis, l’indigène reste souvent perçu comme “à civiliser”, par l’école, la langue espagnole, l’intégration forcée. Le mestizaje officiel devient un outil d’assimilation plus qu’une réelle valorisation de la diversité.

Le bilan est donc double. Le Mexique échoue à mettre en place une politique de blanchiment par immigration massive, mais il invente un blanqueamiento symbolique, en redéfinissant la nation autour d’un métis idéalisé, supposé porter en lui l’“amélioration” des races. Derrière ce récit, les inégalités persistent : le “métis” célébré est un indigène européanisé, un héritage colonial réhabillé en fierté nationale.

Ce que disent les chiffres (et ce qu’ils cachent)

Les recensements des XIXᵉ–XXᵉ siècles constituent une source centrale, mais trompeuse. Les catégories raciales sont mouvantes, manipulées par les élites. L’Argentine efface progressivement les rubriques “noir” ou “pardo” pour ne retenir que “blanc”. Le Brésil, lui, élargit la catégorie branco pour y inclure des métis clairs. Au Mexique, le mot mestizo devient une bannière nationale, mais dissimule la persistance d’un mépris implicite pour l’indigène. Autrement dit, les chiffres disent moins la réalité biologique que les désirs politiques des États.

Ces politiques d’ingénierie raciale ont une constante : elles se construisent sur des effacements.

- Afro-descendants : invisibilisés dans les statistiques argentines, marginalisés au Brésil malgré l’abolition, réprimés à Cuba (Parti Indépendant de Color).

- Peuples autochtones : victimes d’expropriations massives (Conquête du Désert en Argentine, colonisation agraire au Mexique), sommés de disparaître dans le récit national.

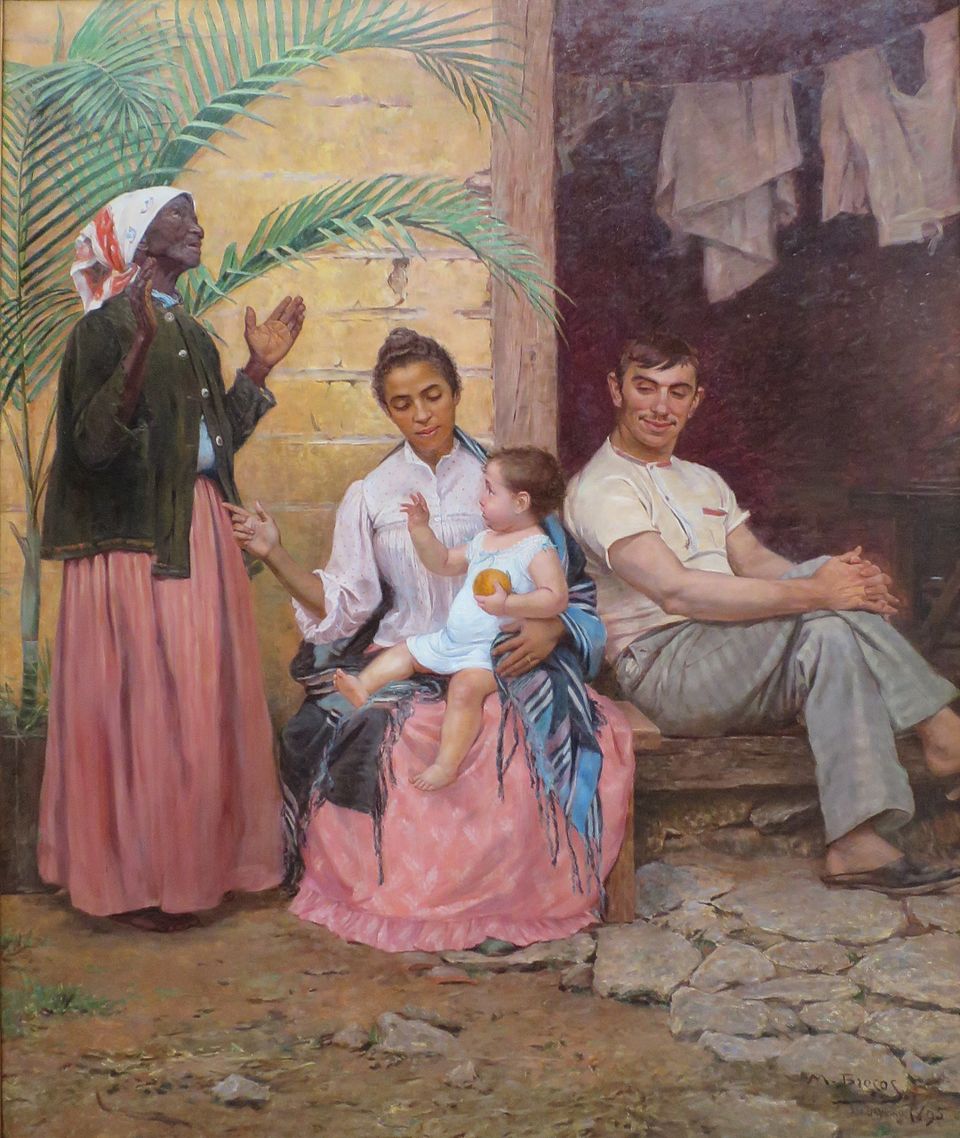

- Femmes : placées au centre du métissage “programmé”, utilisées comme matrices biologiques du projet de blanchiment, sans que leur consentement ou leur rôle social soit reconnu.

Le blanqueamiento n’est pas resté une simple utopie du XIXᵉ siècle. Ses traces se lisent encore dans les sociétés latino-américaines :

- Couleur sociale : plus la peau est claire, plus les chances de mobilité sociale, d’accès au travail ou à la représentation politique augmentent.

- Culture urbaine : les capitales du Cône Sud cultivent encore leur européanité revendiquée (Buenos Aires “Paris de l’Amérique”, São Paulo “Rome tropicale”), tandis que les périphéries restent plus métissées et marginalisées.

- Mémoire nationale : statues, manuels scolaires, discours officiels reproduisent des récits qui minimisent l’africanité et l’indianité des nations. Les débats contemporains sur les réparations, les quotas ou la représentation montrent que le blanqueamiento est un héritage brûlant, pas une relique.

À travers l’Argentine, le Brésil, Cuba, la République dominicaine et le Mexique, on retrouve une même logique : faire de l’immigration européenne une arme de transformation nationale. Peupler les déserts, moderniser l’économie, mais aussi (et surtout) réécrire la démographie pour se rapprocher d’un idéal européen.

Ce projet, assumé ou dissimulé, n’a jamais atteint pleinement ses objectifs. Les sociétés sont restées métisses, créoles, indociles. Mais il a laissé des cicatrices profondes : hiérarchies raciales intériorisées, mémoires effacées, fractures sociales persistantes.

Le blanqueamiento fut une tentative de manipuler le sang pour fabriquer une nation. L’histoire a montré qu’on ne blanchit pas des peuples : ils se racontent eux-mêmes, dans leurs contradictions, leurs métissages, et leurs luttes pour la reconnaissance.

Notes et références

- Andrews, George Reid. The Afro-Argentines of Buenos Aires, 1800–1900. Madison: University of Wisconsin Press, 1980.

- Andrews, George Reid. Afro-Latin America, 1800–2000. Oxford: Oxford University Press, 2004.

- Skidmore, Thomas E. Black into White: Race and Nationality in Brazilian Thought. Durham: Duke University Press, 1993.

- Lesser, Jeffrey. Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities, and the Struggle for Ethnicity in Brazil. Durham: Duke University Press, 1999.

- Helg, Aline. Our Rightful Share: The Afro-Cuban Struggle for Equality, 1886–1912. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995.

- De la Fuente, Alejandro. A Nation for All: Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.

- Sagás, Ernesto. Race and Politics in the Dominican Republic. Gainesville: University Press of Florida, 2000.

- Martínez-Vergne, Teresita. Nation and Citizen in the Dominican Republic, 1880–1916. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005.

- Vasconcelos, José. La raza cósmica. Mexico, 1925.

- Knight, Alan. Racism, Revolution, and Indigenismo: Mexico, 1910–1940. In The Idea of Race in Latin America, 1870–1940, edited by Richard Graham, University of Texas Press, 1990.

- Graham, Richard (dir.). The Idea of Race in Latin America, 1870–1940. Austin: University of Texas Press, 1990.

- Wade, Peter. Race and Ethnicity in Latin America. London: Pluto Press, 2010.