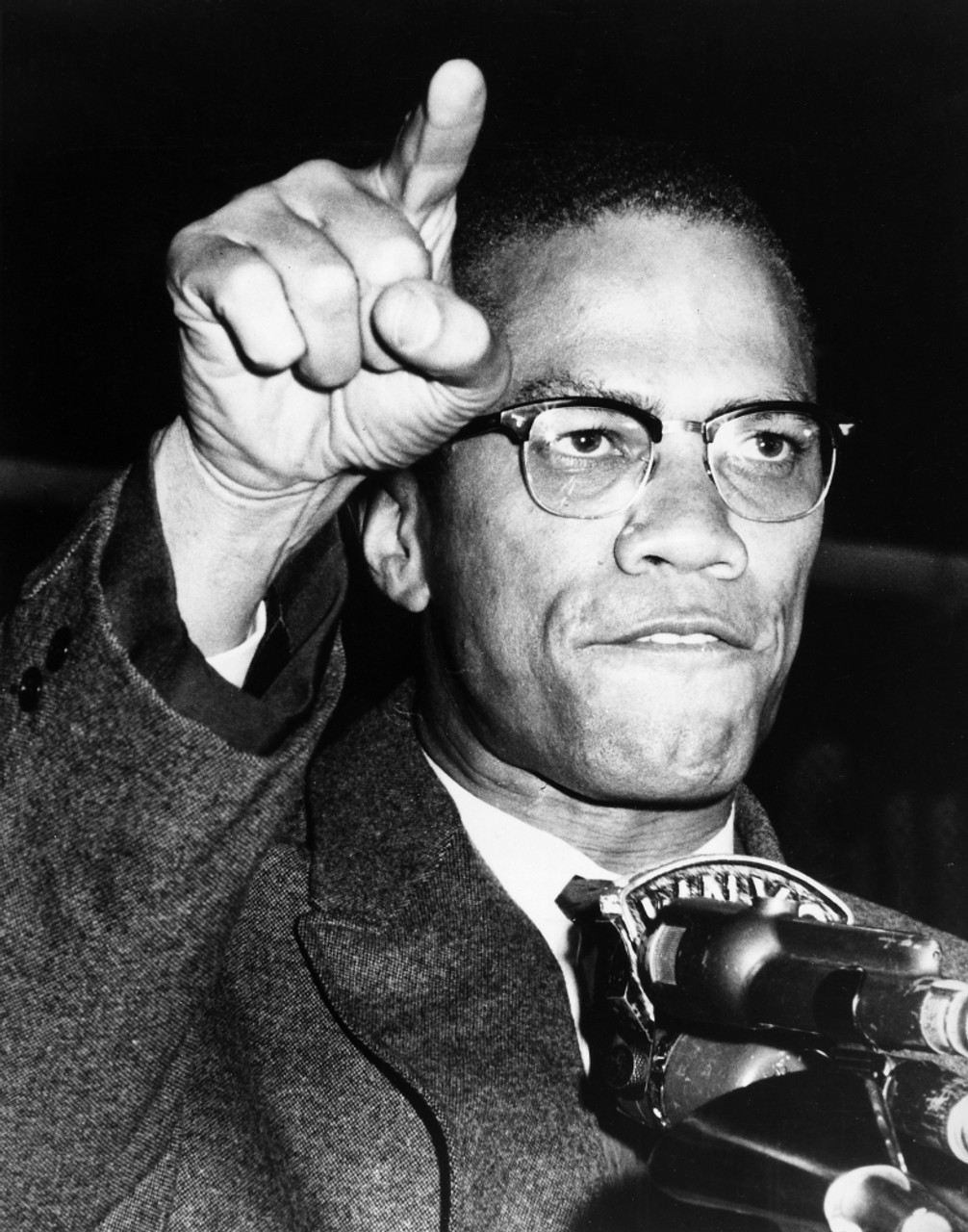

Un siècle après sa naissance, Malcolm X continue de déranger. Pensée radicale, stratégie panafricaine, rejet des compromis : il incarne une voix insoumise que l’histoire n’a jamais pu digérer. Portrait d’un homme devenu boussole, et non relique.

L’homme qui ne demandait pas la paix

Un siècle après sa naissance, Malcolm X demeure une figure que l’on regarde de biais.

Ni canonisé, ni consensuel, ni soluble dans les commémorations faciles. Il ne s’est jamais prêté aux raccourcis de l’histoire réconciliée. Il n’était pas là pour rassurer ; il était là pour déranger.

Alors que d’autres figures de la lutte pour les droits civiques ont été progressivement lissées, récupérées, épurées de leur radicalité originelle, Malcolm X échappe encore à la digestion nationale et mondiale. Il reste un éclat brut dans l’œil du pouvoir, une voix qui ne négocie pas. Il n’a jamais réclamé d’intégration, mais de la réparation. Jamais l’égalité abstraite, mais la souveraineté noire, réelle, inaliénable.

Sa pensée dérange parce qu’elle part d’un postulat simple, inacceptable pour beaucoup :

« You can’t have capitalism without racism. »

Avec cette phrase, il désigne ce que d’autres éludent : le lien structurel entre exploitation économique, domination raciale et impérialisme globalisé. Il ne s’agit pas pour lui d’un problème moral à corriger, mais d’un système à démonter.

Et ce que cette lucidité produit, encore aujourd’hui, ce n’est pas le respect tranquille dû aux anciens ; c’est l’inconfort. Celui d’un homme qui n’a jamais demandé la paix, parce que la justice n’avait jamais été rendue.

Une radicalité forgée dans la marge

Il ne naît pas radical. Il le devient.

Malcolm Little, né en 1925 à Omaha dans le Nebraska, n’a pas grandi dans un monde neutre. Son père, pasteur Earl Little, militant garvéyste, est retrouvé mort écrasé sous un tramway, dans ce que la famille a toujours interprété comme un lynchage déguisé. Sa mère, brisée par le système d’aide sociale, est internée en hôpital psychiatrique. L’enfant est placé, déplacé, invisibilisé. Très tôt, Malcolm comprend que les structures censées protéger sont souvent les premières à détruire.

Adolescent brillant mais vite relégué, il quitte l’école après qu’un professeur lui a dit que devenir avocat n’était « pas une ambition réaliste pour un garçon noir. » Il dérive dans la rue, devient « Detroit Red », se perd dans les marges ; là où les Noirs se recyclent en invisibles.

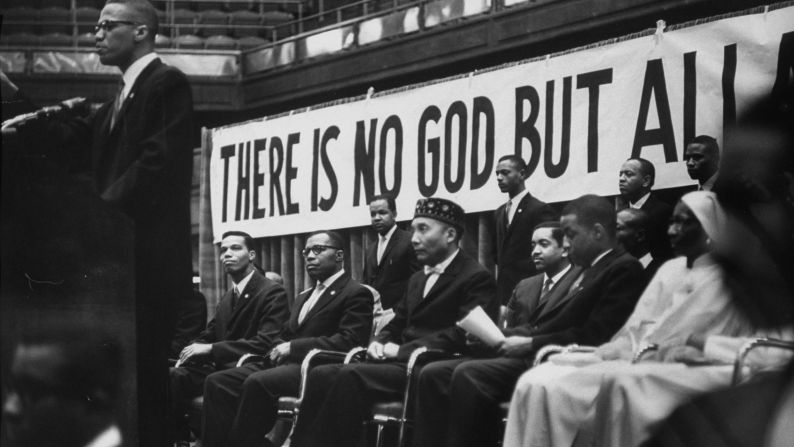

En prison, à 20 ans, il entame une métamorphose intellectuelle. Il lit, dévore, recopie le dictionnaire à la main. Il rejoint la Nation of Islam, mouvement politico-religieux noir qui prêche la séparation raciale, la discipline, l’autonomie économique. Ce n’est pas une réinsertion. C’est une réarmement.

Dans l’Amérique ségrégationniste des années 1950, il devient la voix qui refuse de supplier. Là où Martin Luther King tend l’autre joue, Malcolm tend un miroir. Il ne croit pas à l’amour du prochain quand ce prochain tient une matraque. Il prône l’autodéfense, la liberté sans permission, la fierté noire sans concession.

« I’m for truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it’s for or against. »

Sa radicalité est souvent caricaturée. Mais elle est en réalité le fruit d’une analyse politique rigoureuse :

- Le racisme n’est pas un résidu, mais une infrastructure.

- L’Amérique n’est pas hypocrite, elle est cohérente avec ses fondations.

- L’ordre social repose sur l’exclusion raciale organisée, pas sur une défaillance morale.

Malcolm X n’était pas seulement un produit des violences de son temps ; il était le révélateur de leur logique.

Une pensée en évolution permanente

Ce qui fait la grandeur de Malcolm X, ce n’est pas seulement sa radicalité. C’est sa capacité à évoluer sans renier, à se transformer sans se trahir.

Durant sa période au sein de la Nation of Islam, il incarne une rhétorique de séparation stricte entre Noirs et Blancs, nourrie d’un rejet viscéral de l’Occident et d’une spiritualité disciplinée. Mais en 1964, il rompt. Il quitte la Nation ; en désaccord avec l’hypocrisie de ses dirigeants, en quête d’un horizon plus vaste.

Ce moment marque une bascule décisive dans sa trajectoire intellectuelle et politique.

Il entreprend le pèlerinage à La Mecque, et c’est là, au cœur de l’Ummah, qu’il découvre une communauté spirituelle transraciale, déhiérarchisée, où Blancs, Noirs et Arabes prient ensemble. Ce qu’il croyait figé (la race comme destin) commence à se nuancer.

Il écrit :

« J’ai vu des Blancs qui n’étaient pas racistes. Cela m’a changé. »

Mais ce changement n’est pas un reniement. C’est une ouverture stratégique, non une conversion naïve.

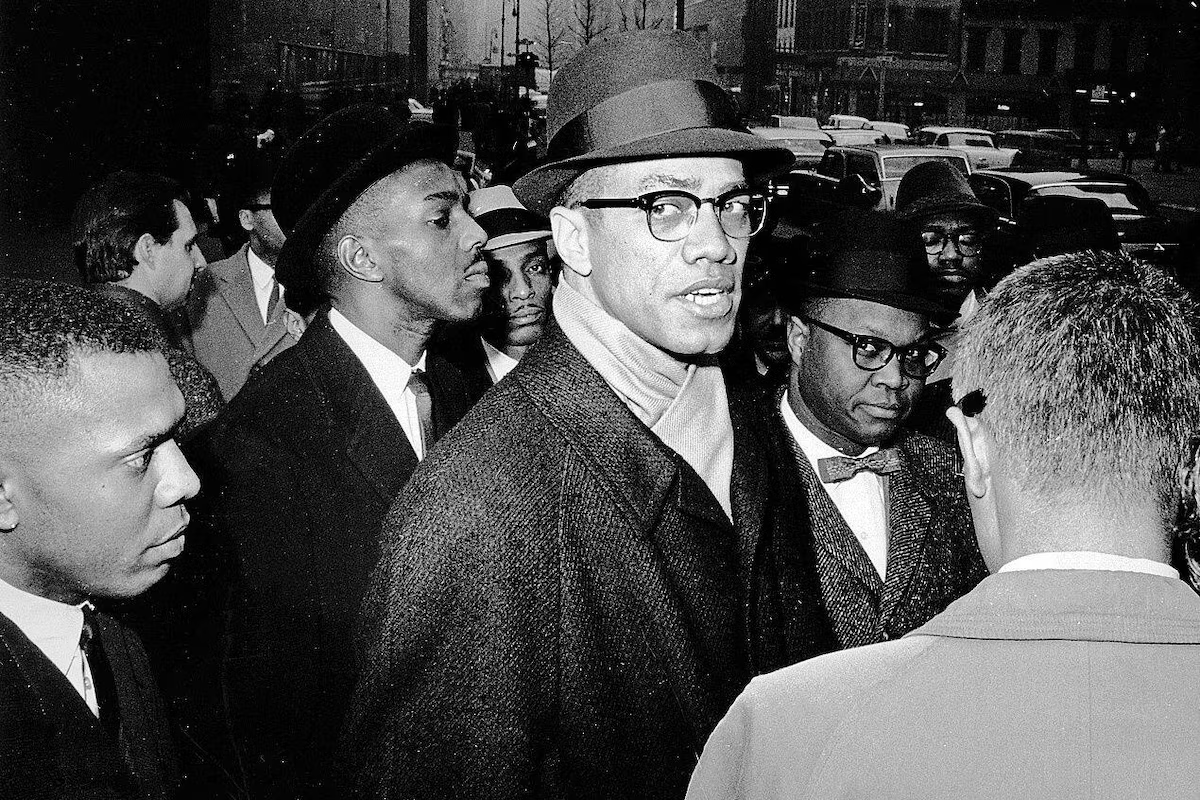

À son retour, il parcourt l’Afrique révolutionnaire : Ghana de Nkrumah, Tanzanie de Nyerere, Algérie du FLN. Il comprend que la cause noire américaine est inséparable des luttes de libération anti-coloniales.

- Les Noirs des États-Unis sont une colonie intérieure.

- Le racisme n’est pas un problème moral, c’est un rouage de l’impérialisme global.

Il fonde alors l’Organisation de l’unité afro-américaine (OAAU), inspirée de son modèle panafricain, dans le but de construire un front des opprimés, au-delà des frontières et des dogmes. Il rencontre les dirigeants de l’OUA, s’adresse à l’ONU, prend langue avec des leaders marxistes, musulmans, non-alignés.

Il n’est plus seulement le porte-voix des ghettos de Harlem, il devient l’ambassadeur politique d’une diaspora mondiale en éveil.

Et ce qui rend son évolution si rare, c’est qu’elle ne dilue jamais sa radicalité.

Elle l’affûte.

Il ne renonce ni à la critique du capitalisme, ni à l’exigence de souveraineté noire. Mais il les insère dans une géopolitique de la libération ; où la Palestine, le Vietnam, le Congo deviennent des miroirs de l’Amérique noire.

Un siècle plus tard, peu de figures ont su, comme lui, articuler avec tant de clarté le lien entre race, classe et empire. Peu ont osé dire que le racisme ne pouvait être combattu sans s’attaquer aussi à l’économie qui le rend rentable, ni à la domination géopolitique qui le justifie.

C’est ce geste intellectuel (large, intraitable, transnational) qui fait de Malcolm X non seulement un penseur radical, mais un stratège de la libération globale.

Une postérité vivante et fragmentée

L’assassinat de Malcolm X, le 21 février 1965, dans la salle de bal Audubon à Harlem, n’a pas mis fin à son influence. Il a, au contraire, multiplié ses visages.

Depuis ce jour, Malcolm X n’a cessé de réapparaître, sous des formes plurielles et parfois contradictoires :

- dans les slogans des luttes urbaines,

- dans les raps de Public Enemy ou de Tupac,

- dans les fresques murales, les manuels scolaires, les citations de fin de discours,

- dans les cellules de prison, les salles de classe, les archives déclassifiées.

Mais si Malcolm X hante l’Amérique, il ne la réconcilie pas.

Il n’est pas devenu une icône consensuelle. Contrairement à Martin Luther King, transformé en figure tutélaire de la non-violence et intégré au récit national, Malcolm X résiste à la récupération.

Pourquoi ? Parce qu’il refuse la neutralité.

Il incarne une mémoire fracturée, sans happy end, une colère qui ne s’excuse pas, un refus de se plier aux termes du dominant. Il oblige à affronter non pas la faute morale du racisme, mais sa fonction structurelle : produire de la hiérarchie, justifier la spoliation, entretenir la peur. Et il oblige à poser une question brutale, que l’histoire officielle évite :

Et si la violence des dominés n’était pas un échec, mais une logique de survie ?

Son héritage est ainsi vivant, mais fragmenté :

- certains le citent pour son éloquence,

- d’autres pour sa vision panafricaine,

- d’autres encore pour son intransigeance identitaire.

Mais peu assument l’ensemble, la cohérence radicale de sa pensée. Peu acceptent de voir en lui un intellectuel politique complet, à la fois stratège, pédagogue, et théoricien des rapports de force mondiaux.

Il ne permet pas l’oubli. Il empêche le confort. Il réactive sans cesse une parole noire qui ne supplie pas, ne quémande pas, mais exige.

Et c’est peut-être cela, plus que tout, qui continue de le rendre intolérable aux pouvoirs en place :

Malcolm X ne voulait pas être aimé. Il voulait que les Noirs soient libres ; entièrement, radicalement, sans condition.

Pourquoi il dérange encore

Ce qui rend Malcolm X si dérangeant, encore aujourd’hui, ce n’est pas sa colère ; c’est ce qu’elle révèle.

Il ne s’est pas contenté de dénoncer des injustices visibles. Il a démasqué les fondations invisibles d’un ordre social qui se prétend démocratique tout en produisant systématiquement l’inégalité raciale. Il a nommé, sans détour, ce que beaucoup préféraient taire :

- la brutalité de la police, non pas comme une dérive, mais comme un rouage ;

- l’hypocrisie des institutions, qui célèbrent la diversité mais refusent la redistribution ;

- la violence de l’oubli, qui raye des manuels scolaires des siècles entiers de résistance noire.

Il dérangeait parce qu’il refusait le silence stratégique ; celui qui consiste à attendre “le bon moment”, à demander avec docilité, à ne pas heurter les sensibilités blanches.

“Nous ne sommes pas ici pour nous intégrer dans une maison en feu.”

Il croyait à la nécessité d’un discours sans courbure, où la dignité noire ne se négocie pas, où la liberté ne se demande pas, elle s’arrache, où la réconciliation ne précède pas la réparation.

C’est précisément ce refus d’atténuation qui le rend, aujourd’hui encore, impossible à absorber dans un monde saturé de récits compatibles :

- un antiracisme décoratif, sans levier politique ;

- une mémoire historique vidée de sa conflictualité ;

- une culture noire consommable, remixée, exportée, mais dépouillée de sa charge subversive.

Malcolm X, lui, ne se laisse pas vendre. Il ne rassure pas, il interroge. Il ne cherche pas l’applaudissement, mais l’éveil. Il n’adoucit pas, il politise.

C’est pourquoi il dérange : parce qu’il nous force à choisir. Pas entre lui et King, mais entre résister ou consentir. Et ce choix, il le posait sans compromis, sans transition douce, sans mot tiède.

Sources

- Malcolm X & Alex Haley, The Autobiography of Malcolm X

- Manning Marable, Malcolm X: A Life of Reinvention, Penguin, 2011 (Prix Pulitzer)

- Stanford University – King Institute, Malcolm X overview

- U.S. National Archives – Malcolm X FBI files (declassified)

- PBS – Malcolm X: Make It Plain (1994)

- The Malcolm X Project – Columbia University (base documentaire exhaustive)