Le 13 mai 1888, l’Empire du Brésil tournait officiellement une page sombre de son histoire en adoptant la Lei Áurea (« Loi d’or » en portugais), un décret radical abolissant l’esclavage sans condition. Mais derrière ce texte historique, une réalité complexe persiste encore aujourd’hui.

Une abolition historique… mais tardive

Le 13 mai 1888, par un geste aussi bref que symbolique, la princesse impériale Isabel signa ce qui reste l’un des actes fondateurs les plus marquants de l’histoire moderne du Brésil : la Lei Áurea1, ou « Loi d’Or« .

À cette époque, l’empereur Dom Pedro II était en Europe pour raisons de santé. C’est donc sa fille, régente de l’Empire, qui porta politiquement cette décision capitale, tout en bravant l’opposition d’une partie de l’élite terrienne. Longtemps résistants aux évolutions abolitionnistes, les grands propriétaires esclavagistes (notamment dans les provinces du sud et du centre du Brésil) virent leur pouvoir sérieusement ébranlé.

Sur le continent américain, le Brésil avait été l’un des bastions les plus puissants de l’esclavage :

- Plus de 4 millions d’Africains y furent déportés durant la traite transatlantique, soit près de 40 % du total des esclaves amenés en Amérique.

- L’esclavage fut profondément enraciné dans l’économie sucrière, caféière, minière et dans les structures sociales coloniales.

Même après l’abolition officielle de la traite en 1850 (loi Eusébio de Queirós), l’exploitation interne et les pratiques d’asservissement indirect persistaient, retardant l’effacement réel du système.

La Lei Áurea, si courte, tranche radicalement avec les tentatives législatives antérieures. Voici son texte intégral :

- Article 1er : « À partir de cette date, l’esclavage est déclaré aboli au Brésil. »

- Article 2 : « Toutes les dispositions contraires sont révoquées. »

Cette concision extrême répondait à une volonté claire : éviter toute interprétation restrictive, tout délai, toute condition d’application. Contrairement aux lois précédentes (souvent alourdies par des clauses, exemptions ou compensations pour les maîtres), l’abolition de 1888 fut immédiate et sans ambiguïté.

Cependant, cette simplicité apparente masquait une profonde carence :

- Aucune mesure d’intégration ne fut mise en place pour les anciens esclaves.

- Aucune redistribution de terres, ni programme éducatif, ni accès facilité à la citoyenneté ne leur fut proposé.

Libérés du joug juridique, des millions d’ex-esclaves furent laissés sans ressources, dans une société qui continuait à les marginaliser. Ce vide institutionnel jeta les bases des inégalités raciales et économiques qui perdurent aujourd’hui au Brésil.

Un long chemin vers l’abolition

La Lei Áurea n’est pas tombée du ciel : elle fut l’aboutissement lent et souvent décevant d’un processus législatif entamé plusieurs décennies auparavant. Deux lois majeures avaient tenté d’éroder progressivement l’institution esclavagiste ; sans vraiment remettre en cause ses fondements.

La Loi du Ventre Libre (1871)2, dite Loi Rio Branco, fut un premier pas officiel vers l’émancipation. Cette loi déclarait que tout enfant né d’une femme esclave serait libre. Mais cette liberté était largement théorique : jusqu’à leur 21ᵉ anniversaire, les enfants devaient rester sous la tutelle de leurs anciens maîtres, qui en conservaient l’usage et le contrôle.

De plus, pour éviter d’assumer les coûts d’éducation et d’entretien, les maîtres pouvaient « céder » ces enfants à l’État, en échange d’une modeste compensation financière.

Résultat : la condition des enfants nés libres différait peu de celle de leurs parents, et le système esclavagiste, bien qu’aménagé, restait intact.

La Loi des Sexagénaires (1885)3, dite Loi Saraiva-Cotegipe, libérait quant à elle tous les esclaves âgés de plus de 60 ans.

Mais là encore, cette mesure relevait davantage du geste symbolique que d’un changement structurel :

- Les esclaves de cet âge, souvent brisés par des années de travail exténuant, n’étaient plus considérés comme économiquement rentables.

- Libérés sans ressources ni soutien, beaucoup vivaient leurs dernières années dans une grande précarité, dépendants de la charité publique ou condamnés à l’errance.

Ces deux lois avaient un objectif : répondre à la pression croissante des abolitionnistes brésiliens et internationaux, sans brusquer les grands propriétaires terriens.

En pratique, elles permirent au système de perdurer en l’adaptant :

- En 1888, plus d’un million de personnes vivaient encore sous le régime de l’esclavage au Brésil.

- L’économie du café, du sucre et du coton reposait toujours massivement sur le travail forcé.

La libération totale, radicale, sans compensation pour les maîtres (telle que la proclama finalement la Lei Áurea) représentait donc une rupture bien plus brutale que ces tentatives d’abolition progressive.

Pourquoi abolir l’esclavage en 1888 ?

(Wikisource).

Si la Lei Áurea est souvent perçue comme un geste humanitaire éclatant, son adoption en 1888 répondait, en réalité, à des pressions économiques, diplomatiques et sociales de plus en plus irrésistibles. Loin d’une pure philanthropie, l’abolition de l’esclavage fut aussi un calcul stratégique.

Au tournant des années 1880, l’économie brésilienne entrait dans une nouvelle phase.

Le modèle esclavagiste, autrefois si profitable, devenait un fardeau coûteux :

- Nourrir, loger, surveiller des esclaves représentait un coût croissant pour les planteurs.

- À l’inverse, l’immigration massive d’Européens (surtout d’Italiens, d’Allemands et de Portugais) offrait une main-d’œuvre bon marché, malléable et sans les frais permanents d’entretien.

Dans les grandes régions caféières de São Paulo, les fermiers optaient déjà pour le travail libre, jugé plus flexible, plus rentable et moins conflictuel que l’esclavage traditionnel. Le vieux modèle socio-économique esclavagiste s’effondrait de lui-même sous le poids de la modernisation.

Depuis des décennies, la Grande-Bretagne (premier partenaire commercial du Brésil) militait activement contre la traite négrière et l’esclavage dans le monde.

Déjà en 1845, la Loi Aberdeen avait autorisé les navires britanniques à arraisonner les bateaux brésiliens soupçonnés de trafic humain.

En 1888, continuer à défendre l’esclavage signifiait pour le Brésil :

- S’exposer à des sanctions commerciales.

- Risquer l’isolement diplomatique dans un monde occidental de plus en plus abolitionniste.

- Entraver son ambition de modernisation et d’intégration aux grands marchés mondiaux.

La Lei Áurea était donc aussi un signe envoyé à la communauté internationale : le Brésil souhaitait se présenter comme une nation moderne et civilisée.

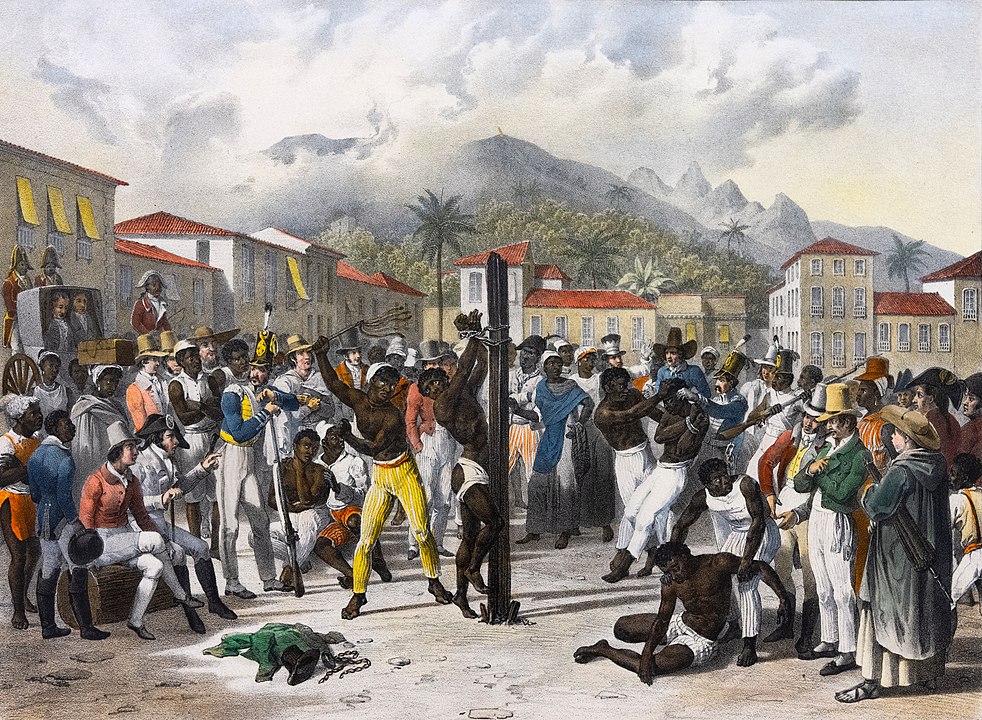

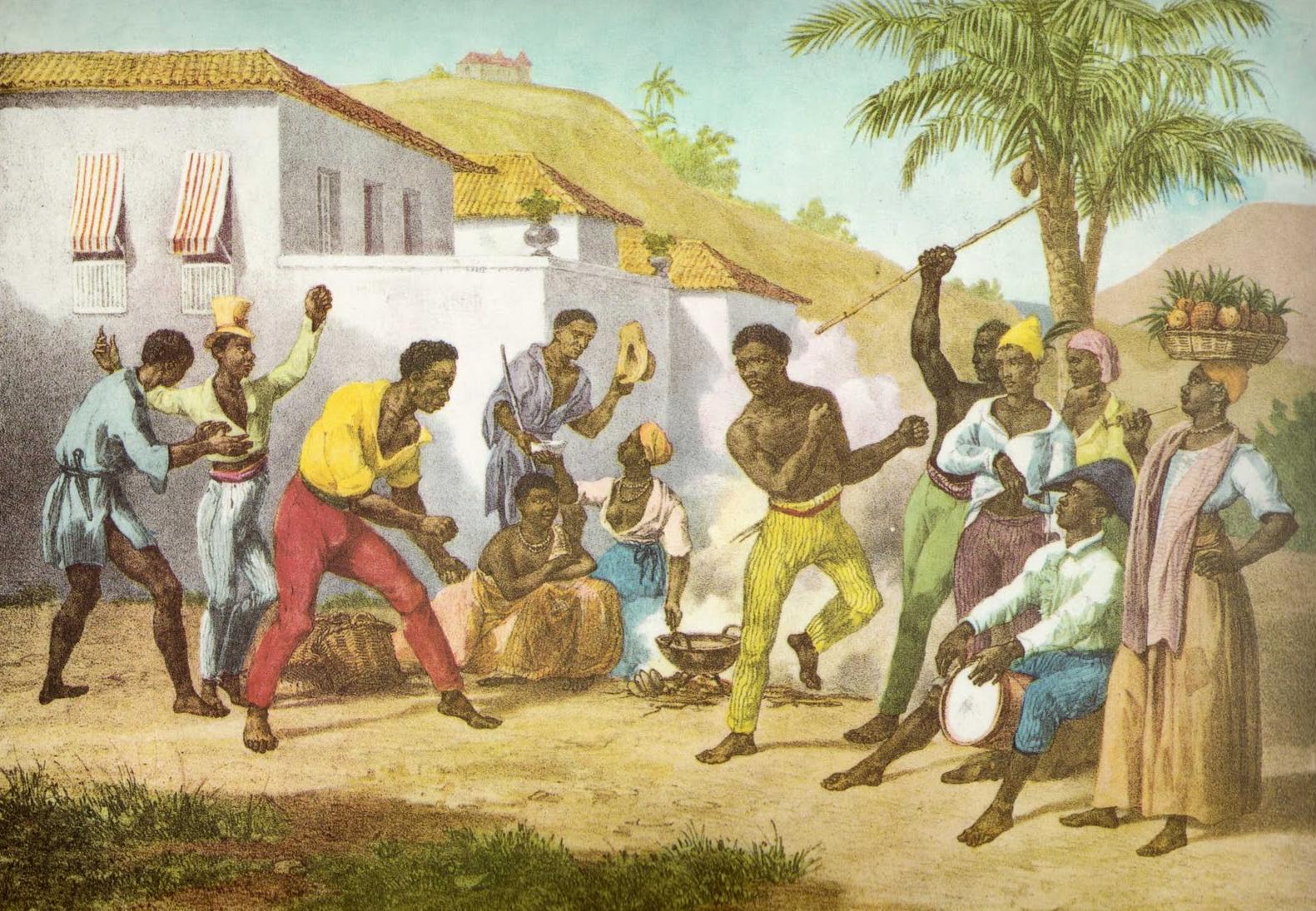

Loin d’être de simples victimes passives, les Africains réduits en esclavage au Brésil menèrent des siècles de luttes ; révoltes, sabotages, fuites massives.

L’une des formes les plus spectaculaires de résistance fut la création des quilombos :

- Villages fondés par des esclaves fugitifs, souvent dans des régions reculées et difficilement accessibles.

- Espaces de liberté, d’autogestion, et de préservation des cultures africaines interdites par la société coloniale.

Le plus célèbre fut le Quilombo de Palmares (XVIIᵉ siècle)4, qui regroupa jusqu’à 20 000 habitants sous la direction légendaire de Zumbi dos Palmares.

Même après sa chute en 1695, l’esprit de Palmares survécut et inspira des générations de résistants.

Au XIXᵉ siècle, les insurrections sporadiques, l’exode vers les quilombos, et les tensions dans les plantations rendaient l’esclavage de plus en plus instable et ingouvernable.

Maintenir l’ordre social coûtait cher ; le système s’effritait de l’intérieur.

Ainsi, l’abolition de 1888 n’était pas un choix moral isolé, mais l’aboutissement d’une crise globale : économique, diplomatique, sociale.

La monarchie brésilienne n’avait plus d’autre issue que de reconnaître une réalité devenue ingérable.

Une liberté sans réparation

La signature de la Lei Áurea en 1888 fit juridiquement des millions d’anciens esclaves des hommes et des femmes libres. Mais cette liberté resta strictement formelle.

- Aucun programme de redistribution des terres ne fut prévu.

- Aucune indemnité ne fut versée pour compenser les décennies de travail forcé.

- Aucun accès facilité à l’éducation, à la citoyenneté pleine ou au marché du travail ne fut mis en place.

Dépossédés de tout moyen économique d’assurer leur survie, les ex-esclaves furent abandonnés dans un système social figé, où la couleur de peau continuait à déterminer le destin.

Beaucoup d’entre eux devinrent ouvriers agricoles pauvres ou s’entassèrent dans les périphéries urbaines, créant les premières grandes ceintures de misère autour des villes brésiliennes ; phénomène dont les favelas sont l’héritage direct.

À la liberté juridique ne succéda aucune véritable inclusion sociale.

Et c’est cette absence de réparations concrètes qui explique, encore aujourd’hui, les profondes inégalités raciales au Brésil :

- Les Afro-Brésiliens continuent à être surreprésentés parmi les populations pauvres.

- L’accès à l’éducation supérieure, aux postes à responsabilité, ou aux soins de qualité reste structurellement déséquilibré.

Conséquences politiques (la fin d’un empire)

L’abolition provoqua une onde de choc parmi les élites économiques du Brésil :

- Les grands propriétaires, furieux d’avoir perdu gratuitement leur « capital humain », retirèrent leur soutien à la monarchie.

- Le lien traditionnel entre la couronne et les fazendeiros5 (propriétaires terriens) se rompit brutalement.

Affaiblie, isolée politiquement, la monarchie n’avait plus d’ancrage solide dans une société qui voulait tourner la page, non seulement de l’esclavage, mais aussi de l’Ancien Régime.

Moins d’un an après la ratification de la Lei Áurea, en novembre 1889, un coup d’État militaire mit fin à l’Empire du Brésil.

Une République fut proclamée, dirigée par des élites conservatrices peu enclines à promouvoir de véritables réformes sociales en faveur des Afro-descendants.

En abolissant l’esclavage sans révolutionner l’ordre social, le Brésil hérita ainsi d’une démocratie raciale de façade, où l’égalité proclamée restait largement théorique.

« Si on avait une carte sur laquelle une lampe rouge s’allumait à chaque endroit où les soulèvements d’esclaves noirs se produisirent sur le continent, on constaterait que, depuis le 16ᵉ siècle jusqu’à présent, il y aurait toujours une lampe allumée à chaque endroit. »

— Alejo Carpentier

Cette citation éclaire parfaitement la résistance continue des Africains et de leurs descendants, de l’époque coloniale jusqu’à nos jours. L’abolition fut un jalon majeur, mais le combat pour la justice réelle s’est poursuivi ; et se poursuit encore.

Sources

- Stela Bueno ~ « Le Brésil en finit avec l’esclavage« , www.herodote.net, publié le 12 juin 2017

- « Brazil. Parlamento. Câmara dos Srs. Deputados«

Notes de bas de page

- La Lei Áurea (Loi d’or), signée le 13 mai 1888 par la princesse Isabel, est l’acte juridique qui abolit définitivement l’esclavage au Brésil, sans prévoir d’indemnités pour les anciens esclaves ni de programme d’intégration. ↩︎

- La Loi du Ventre Libre (Lei do Ventre Livre), adoptée en 1871 sous l’impulsion du vicomte de Rio Branco, accordait théoriquement la liberté aux enfants nés d’esclaves, mais en les maintenant sous la tutelle des maîtres jusqu’à l’âge de 21 ans, ce qui limitait fortement son effet pratique. ↩︎

- La Loi des Sexagénaires (Lei dos Sexagenários), promulguée en 1885, affranchissait les esclaves de plus de 60 ans, mais sans leur garantir moyens de subsistance, et ne concernait qu’une faible partie de la population asservie. ↩︎

- Le Quilombo de Palmares, actif entre 1605 et 1695 dans la région actuelle d’Alagoas, fut la plus grande communauté d’esclaves fugitifs du Brésil colonial ; Zumbi dos Palmares, son chef emblématique, reste une figure majeure de la résistance afro-brésilienne. ↩︎

- Après l’abolition de l’esclavage, la colère des fazendeiros (propriétaires terriens) accéléra la chute de la monarchie brésilienne, remplacée par une république militaire en 1889, mettant fin à l’Empire du Brésil. ↩︎