À Montevideo, il était né sans nom. À Rome, il est mort en héros. Andrés Aguiar, esclave affranchi devenu lieutenant de Garibaldi, a traversé deux continents et deux révolutions. Mais il fallut plus d’un siècle pour que son nom ressurgisse enfin des marges de l’Histoire.

Montevideo, 1810 : Naissance dans les chaînes

Dans les ruelles poussiéreuses de Montevideo du début du XIXe siècle, une ville portuaire tiraillée entre ambitions impériales et luttes naissantes pour l’indépendance, naît un enfant noir, fruit du système esclavagiste qui structure alors toute l’Amérique latine. Andrés Aguiar, comme tant d’autres, vient au monde dans une condition d’infériorité imposée : celle d’un bien meuble, propriété d’autrui. Son nom, hérité non pas de ses ancêtres mais de son maître présumé (le général uruguayen Félix Eduardo Aguiar), est déjà un indice de cette dépossession première, de cette identité volée par l’Histoire.

On sait peu de chose des premières années d’Aguiar. Les archives sont silencieuses sur les existences que l’on jugeait sans importance. Mais à travers les bribes conservées par les historiens, émerge l’image d’un jeune homme robuste, agile, excellent dompteur de chevaux ; un savoir ancestral hérité des communautés africaines et créoles de la campagne orientale. À une époque où l’aptitude à manier le cheval pouvait faire la différence entre la servitude et la survie, Aguiar se taille une réputation de cavalier émérite, respecté y compris dans les rangs militaires.

Mais l’essentiel de sa trajectoire va se jouer dans le fracas des armes et les turbulences de la Guerra Grande (1838–1851)1, un conflit brutal entre les partisans du gouvernement de Montevideo et les forces fédéralistes soutenues par l’Argentine de Juan Manuel de Rosas. C’est dans ce contexte que la liberté lui est sans doute accordée ; non comme un droit, mais comme une stratégie de guerre. En 1842, les deux camps proclament l’émancipation des esclaves dans l’espoir de renforcer leurs effectifs. Près de 5 000 hommes sont ainsi affranchis pour servir la patrie… ou du moins, les ambitions de leurs chefs.

Libéré de ses chaînes mais pas encore maître de son destin, Aguiar se lie au destin d’un autre paria : Giuseppe Garibaldi2, aventurier italien exilé sur les rives du Río de la Plata, porteur d’un idéal républicain et universaliste encore balbutiant. Garibaldi, alors commandant de la Légion italienne3, attire autour de lui une cohorte bigarrée de combattants : des exilés européens, des gauchos, des noirs affranchis. Andrés Aguiar s’engage à ses côtés ; un geste qui, pour lui, relève autant de la survie que de la foi dans une idée nouvelle : celle que les armes peuvent ouvrir la voie à la liberté.

Garibaldi, dans ses mémoires, parlera de ces hommes avec une admiration peu commune pour l’époque. Il décrit Aguiar comme un compagnon de confiance, loyal, calme, courageux, doué d’un sang-froid exceptionnel. À ses yeux, cet ancien esclave n’est pas un simple soldat : c’est une figure, un symbole, une incarnation vivante de l’idéal de libération pour lequel il se bat.

C’est donc en Uruguay que naît non seulement le soldat Aguiar, mais aussi le mythe ; celui d’un homme qui, ayant tout perdu à la naissance, va peu à peu gagner ce que la République elle-même promettait à chacun : l’honneur, la reconnaissance, et le droit de mourir debout.

L’Uruguay en guerre ou le baptême du feu

Au cœur des années 1840, l’Uruguay est un champ de bataille permanent. Montevideo, encerclée depuis des années par les troupes de Manuel Oribe (allié du dictateur argentin Rosas) résiste avec l’énergie du désespoir. Dans ses rues pavées, une armée hétéroclite, surnommée le « gouvernement de la Défense », se bat pour sa survie. À leurs côtés, les étrangers affluent, non par appât du gain, mais mus par des idéaux ou poussés par l’exil. C’est dans ce creuset que la Légion italienne de Garibaldi prend les armes.

La Légion, loin d’être une force professionnelle, rassemble une fraternité d’hommes aux parcours brisés : artisans, marins, poètes, fugitifs, esclaves libérés. Parmi eux, Andrés Aguiar, désormais affranchi, s’impose non seulement par sa stature impressionnante mais par une intelligence du terrain et un sens aigu de la tactique. Il n’est pas un soldat ordinaire ; il devient rapidement un pilier. Là où les autres hésitent, lui avance, stoïque. On le remarque. Et plus encore, on le respecte.

La bataille de San Antonio4 en 1846 est son coup d’éclat. Sur les rives de l’arroyo du même nom, Garibaldi et ses hommes affrontent les troupes oribistes. L’affrontement est violent, désordonné, et la cavalerie ennemie s’abat sur les lignes républicaines. Garibaldi, tombé de cheval au cœur du chaos, est sur le point d’être capturé. Aguiar, dans un geste que l’on dirait tiré d’une épopée, surgit. Il fend la mêlée, désarçonne deux assaillants d’un seul coup de lance, extrait son commandant et le hisse sur sa propre monture avant de disparaître dans la poussière.

Ce n’est pas la première fois qu’il sauve Garibaldi ; et ce ne sera pas la dernière. Ce jour-là, pourtant, une nouvelle relation se scelle. Aguiar ne sera plus seulement un soldat parmi d’autres. Il devient l’ombre du général, son garde du corps attitré, son compagnon de route et de guerre. Le lien dépasse le cadre militaire. Aguiar devient un confident, un frère d’armes dans un monde où la fraternité ne se proclame pas, elle se prouve.

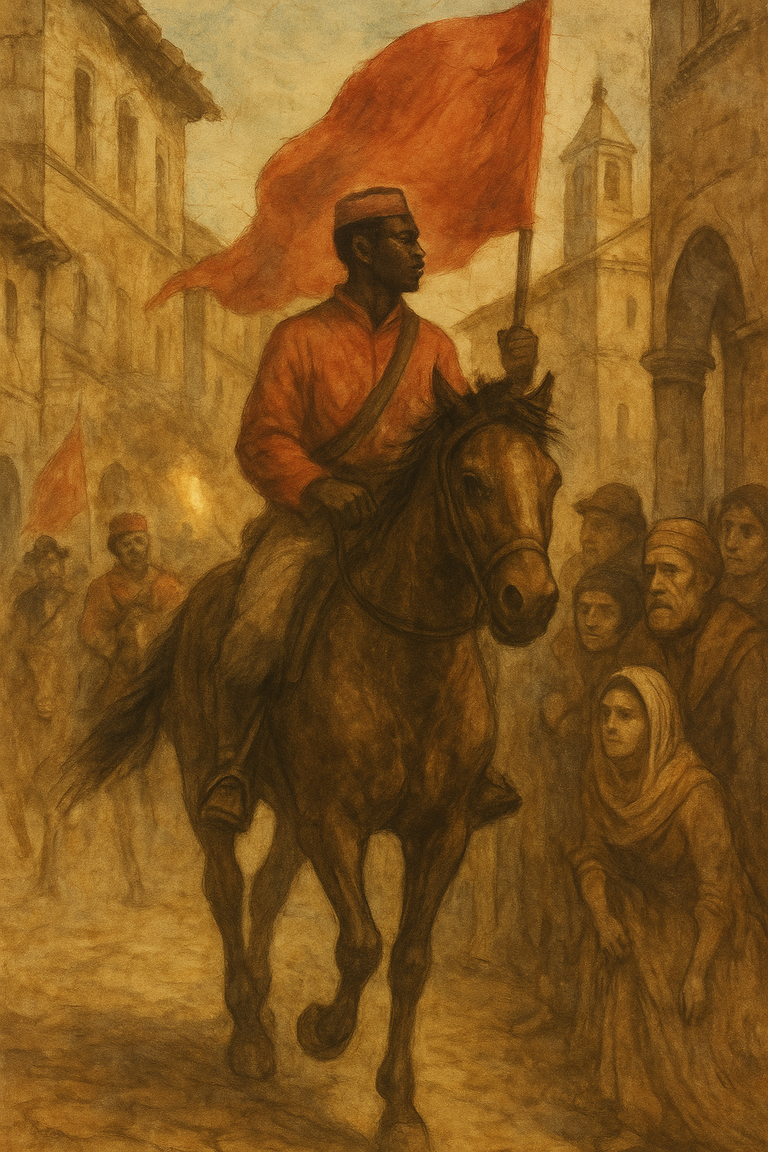

La presse, déjà avide de figures héroïques, commence à s’intéresser à ce soldat noir, silencieux mais central. Son image intrigue, détonne. Un géant à la peau sombre, monté sur un cheval noir, drapé d’un manteau écarlate, une lance ornée d’un fanion rouge dans le dos. À ses pieds, souvent, un chien à trois pattes : Guerrillo, un autre rescapé de la bataille, qu’Aguiar adopte et qui suivra les deux hommes jusqu’en Europe. Un trio improbable, presque légendaire, qui deviendra bientôt un symbole.

Si la guerre est un théâtre, Aguiar s’y forge un rôle rare : celui de l’égal discret. Dans un monde façonné par les hiérarchies raciales, il est l’un des rares hommes noirs à évoluer au plus près d’un chef militaire blanc de stature internationale. Et pourtant, jamais il ne cherche la lumière. C’est peut-être ce qui rend sa loyauté plus éclatante encore : elle n’est pas calculée, elle est choisie.

San Antonio n’est pas qu’un épisode militaire. C’est le moment où le destin d’un ancien esclave d’Amérique du Sud s’entrelace de façon indissociable avec celui d’un révolutionnaire italien, dans une alliance improbable mais indestructible ; née dans le feu et scellée dans la poussière des batailles.

Cap sur l’Europe : Le rêve de liberté

L’année 1848 est un séisme politique pour l’Europe : les peuples se soulèvent, les empires vacillent, les barricades montent à Paris, Berlin, Vienne… et Rome s’enflamme à son tour. Pour Garibaldi, c’est l’heure du retour : il quitte les rives du Río de la Plata pour rallier son Italie natale en feu. À ses côtés, Andrés Aguiar embarque sans hésiter. Ce n’est plus seulement la guerre d’un général qu’il suit, c’est une idée : celle d’une liberté sans frontières, affranchie des continents et des couleurs de peau.

À leur arrivée, l’Italie est morcelée : les troupes autrichiennes au nord, les Bourbons au sud, et les États pontificaux en plein vacillement. Garibaldi rejoint les combats en Lombardie, menant des actions éclairs dans les villes de Luino et Morazzone5. Aguiar, désormais aguerri et fin stratège, y joue un rôle tactique souvent ignoré par les récits européens : éclaireur, cavalier de liaison, protecteur rapproché. Il ne parle pas italien, mais il comprend la logique du terrain, la mécanique des sièges, et surtout l’instinct de survie. Ce sont ses gestes, sa présence, son autorité silencieuse qui font de lui un cadre naturel dans les escouades garibaldiennes.

C’est à Rome que le destin d’Aguiar se fige dans l’histoire. En février 1849, la République romaine est proclamée, renversant l’autorité du Pape. Mazzini, Saffi, Armellini gouvernent une ville désormais menacée par les armées françaises, dépêchées pour restaurer l’ordre pontifical. Garibaldi prend la tête de la défense populaire. Et parmi ses hommes, le lieutenant Aguiar, enfin promu officiellement ; une reconnaissance exceptionnelle pour un ancien esclave noir, dans une Europe encore ligotée par ses préjugés.

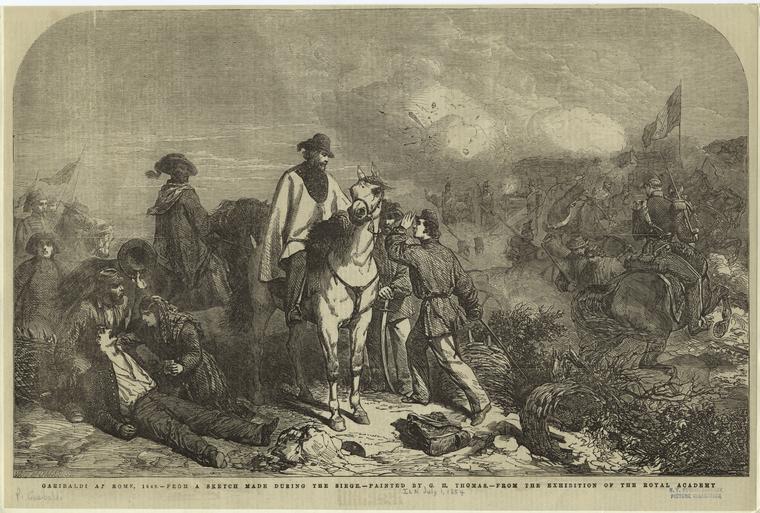

À Rome, Aguiar n’est plus seulement un combattant. Il devient une icône. La presse européenne, avide d’images fortes, s’empare de sa silhouette. Le Illustrated London News publie un dessin saisissant : Aguiar, crâne nu, portant une écharpe rouge et un sabre, chevauche derrière Garibaldi dans les ruelles sinueuses du Trastevere. L’hebdomadaire britannique le décrit comme « un brave parmi les braves, imposant et digne, le seul visage noir sur les lignes européennes ». D’autres gravures le montrent sabre au clair, portant un drapeau déchiré ou défendant un bastion avec une lance à fanion rouge. Il devient malgré lui l’ »Autre » glorifié : l’exotique loyal, l’Africain libre aux côtés des héros blancs.

Mais derrière ces représentations, il y a un homme. Un soldat sans famille, sans nation à proprement parler, qui porte sur lui une autre guerre : celle contre l’oubli. Aguiar ne réclame rien, mais sa présence seule dérange. Elle conteste la normalité d’une lutte européenne vue comme exclusivement blanche. Il est la preuve vivante que la liberté, celle qui se gagne les armes à la main, ne se limite pas à un peuple ou une géographie.

Dans les lettres des volontaires suisses ou allemands engagés dans la République romaine, on lit souvent des mentions étonnées d’Aguiar : certains le décrivent comme « l’incarnation du courage », d’autres comme un « démon rouge aux allures bibliques », tant son image frappait les esprits. L’artiste néerlandais Jan Koelman, également soldat, raconte comment Aguiar lançait des lassos pour désarçonner les cavaliers ennemis, récupérait les chevaux fuyant sans cavalier, et montait la garde pendant que Garibaldi dormait, allongé sur sa selle utilisée comme oreiller.

Ces récits tissent autour d’Aguiar une figure mi-historique, mi-mythique. Mais la réalité est plus poignante encore : au milieu des ruines, entre deux canonnades, un ancien esclave d’Uruguay tenait la ligne pour défendre une république italienne naissante, aux côtés de ceux qui, quelques années plus tôt, n’auraient pas partagé leur pain avec lui.

En juin 1849, alors que les troupes françaises préparent l’assaut final sur Rome, Aguiar reste en première ligne. C’est dans ce tumulte, aux abords de l’église Santa Maria in Trastevere, qu’il sera grièvement blessé, tombant à ses pieds. D’après les témoignages, il aurait crié en s’écroulant : « Vive les républiques d’Amérique et de Rome ! ». Transféré d’urgence à Santa Maria della Scala, il meurt le jour même malgré les soins du docteur Bertani, célèbre médecin des volontaires garibaldiens.

Aguiar meurt comme il a vécu : au cœur du combat, au service d’un idéal plus vaste que sa propre vie. Il ne laisse pas de lettres, pas de descendance, pas de fortune. Seulement une trace brûlante dans les archives de l’Histoire, et quelques croquis épars où sa silhouette, droite et noire, continue de hanter les récits de la liberté européenne.

Trastevere, 30 juin 1849, le dernier combat

Ce 30 juin 1849, les rues pavées de Trastevere ne résonnent plus des chants populaires, mais du fracas des obus et des cris de guerre. Après des semaines de siège, les troupes françaises, envoyées par Napoléon III pour restaurer le pouvoir papal, lancent leur assaut final contre la République romaine. Dans les faubourgs sud de Rome, une poignée de résistants, épuisés, affamés, mais tenaces, tient bon face à un ennemi mieux équipé et supérieur en nombre. Parmi eux, un homme en rouge, silhouette massive, à la peau d’ébène, se bat encore et toujours, lance au poing, jusqu’à ce que la guerre le fauche.

Andrés Aguiar est frappé par un éclat d’obus alors qu’il défend un point stratégique près de l’église Santa Maria in Trastevere6, l’un des plus anciens lieux de culte de Rome. Selon plusieurs témoignages, l’impact fut violent, projetant son corps contre un mur. Gravement blessé à la poitrine et au flanc, il est transporté d’urgence à quelques rues de là, à Santa Maria della Scala7, où des médecins militaires, dont le célèbre docteur Agostino Bertani8, tentent de le stabiliser. Mais l’hémorragie est trop importante, les moyens trop dérisoires, et Aguiar meurt quelques heures plus tard, dans cette petite église baroque transformée en hôpital de fortune.

Pour Garibaldi, la perte est incommensurable. Jamais le général au regard de feu, au verbe impétueux, ne s’était laissé aller à l’émotion. Mais face au corps sans vie de son frère d’armes, il plie. Le témoignage du capitaine Rafael Tosi est explicite :

« C’est la seule fois où je vis ses yeux se remplir de larmes. Il ne cria pas, ne s’emporta pas. Il resta silencieux, debout, les poings serrés, les larmes roulant sur ses joues tannées. »

Cette douleur ne s’exprime pas seulement par des gestes. Dans son journal, Garibaldi couche ces mots :

« Hier, Rome a compté de nouveaux martyrs. L’Amérique a offert, avec le sang de son valeureux fils Andrés Aguiar, une preuve d’amour pour notre Italie plus belle, plus trahie. »

Mais au-delà de l’émotion personnelle, la mort d’Aguiar cristallise une injustice historique. Voici un homme né esclave à Montevideo, mort pour une République européenne, et dont le nom, contrairement à tant d’autres héros de l’unification italienne, ne figurera sur aucune statue, aucune place publique, aucun manuel scolaire ; du moins, pas avant plus d’un siècle.

Son décès, pourtant, a marqué les esprits. Même les journaux conservateurs, qui caricaturaient jusqu’alors sa présence au côté de Garibaldi, y voient un symbole. Des gravures le montrent gisant au sol, le torse nu, la lance brisée à ses pieds. Il est décrit comme « l’incarnation d’une liberté noire étrangère, tombée pour une patrie qui n’était pas la sienne mais dont il avait fait le combat ». L’ironie tragique est là : Aguiar est mort pour une république dont il ne parlait même pas la langue, mais dont il comprenait le sens profond mieux que beaucoup de ses contemporains.

Le quartier de Trastevere, où il est tombé, ne gardera que peu de traces de son passage. Pourtant, les soldats, les volontaires, les habitants se souviennent. On raconte qu’un silence inhabituel s’installa dans la zone de combat ce soir-là. Une trêve tacite, comme si même les canons reconnaissaient la grandeur de la perte. Certains soldats français, témoins de la scène, auraient baissé leur fusil en le voyant tomber.

Mais l’Histoire, elle, choisit ses héros. Et souvent, elle oublie ceux qui n’avaient ni nom célèbre, ni peau blanche, ni statut bourgeois. C’est dans cette béance que se perd Aguiar ; dans ce moment où l’hommage populaire ne suffit pas à graver la mémoire dans la pierre.

L’oubli et la résurgence : Une mémoire retrouvée

À sa mort, Andrés Aguiar fut pleuré par Garibaldi, admiré par ses frères d’armes, salué même par ses ennemis, mais à peine mentionné dans les récits officiels de la République italienne naissante. Comme tant d’autres héros afrodescendants, sa mémoire s’estompa lentement, glissant dans l’ombre d’une Histoire écrite par d’autres, pour d’autres.

Ni plaque dans les manuels scolaires, ni présence dans les discours patriotiques. Au Janicule, haut lieu de la mémoire garibaldienne à Rome, des bustes en marbre veillent sur la ville, immortalisant les visages de ceux qui tombèrent pour l’unité italienne. Aguiar n’en faisait pas partie. Pourtant, il avait combattu comme lieutenant, versé son sang sur la même terre, et été célébré en son temps dans les journaux européens. Mais sa peau noire, son origine servile, son statut d’étranger l’ont lentement exclu de la légende nationale.

Il fallut attendre plus d’un siècle et demi pour que sa silhouette réapparaisse dans le paysage mémoriel. En 2013, l’Uruguay prend une première initiative. Le Musée historique national de Montevideo organise une exposition consacrée à ce fils oublié de la République. Un timbre commémoratif à son effigie est émis, montrant Aguiar en uniforme rouge, la lance en main, le regard fier ; image rare d’un Noir honoré non pour sa souffrance, mais pour son courage.

Ce geste, loin d’être anecdotique, marque un tournant. Il réinscrit Aguiar dans l’histoire afro-uruguayenne, où il incarne l’un des premiers exemples de résilience et d’héroïsme noir transatlantique. Il devient un symbole pour les jeunes générations afrodescendantes d’Amérique latine : celui d’un homme né esclave, devenu soldat, compagnon de Garibaldi, puis héros de deux continents.

En Italie, la reconnaissance fut plus lente, mais la résonance mondiale des luttes contemporaines finit par éveiller les consciences. En 2021, à l’occasion d’un hommage commun au général Thomas-Alexandre Dumas (le « général noir » français), la ville de Rome initie un projet de mémoire partagée entre la France, l’Italie et l’Uruguay. Le maire du XVIIe arrondissement de Paris et celui de Rome posent les bases d’une collaboration pour faire entrer dans la pierre ceux que l’histoire a laissés en marge.

Ce n’est qu’en 2024 que justice est véritablement rendue. Un buste d’Andrés Aguiar est inauguré au Janicule, au cœur du Panthéon des héros du Risorgimento. Sculpté dans une pierre sombre aux veines profondes, il contraste avec le marbre clair des autres figures. Un contraste qui, loin de le diminuer, souligne la singularité de son destin et la profondeur de son engagement. Il ne s’agit plus seulement d’un soldat noir aux côtés de Garibaldi. Il devient ce qu’il aurait toujours dû être : un symbole de la liberté transnationale, de la solidarité républicaine et de l’universalité des luttes contre l’oppression.

Les mots gravés sur la plaque sont simples :

« Andrés Aguiar, lieutenant de la République romaine. Né esclave, mort libre. »

Un rappel à l’ordre pour ceux qui auraient encore tendance à croire que l’Histoire est un monopole de blancs. Un monument pour rappeler que le sang versé pour la liberté ne connaît pas de couleur, mais que l’oubli, lui, a longtemps été sélectif.

L’écho d’un cavalier noir dans l’Histoire blanche

L’histoire d’Andrés Aguiar est celle d’un homme libre, né esclave. Elle traverse deux continents, deux révolutions, deux mémoires. C’est l’histoire d’un homme dont le corps a porté les cicatrices d’un siècle d’oppression, et dont l’âme s’est enflammée au contact des idéaux républicains. Sa silhouette puissante, sa lance rouge, sa fidélité à Garibaldi, sa mort sur les pavés de Rome : tout chez lui relève d’une tragédie classique et d’une épopée contemporaine.

Mais si son nom a mis si longtemps à franchir les seuils de la postérité, c’est bien parce qu’il était noir. Parce qu’il venait du Sud. Parce qu’il incarnait une mémoire qui dérange : celle d’un peuple trop souvent relégué aux marges du récit national, alors même qu’il en a écrit les pages les plus vibrantes.

En ressuscitant Aguiar aujourd’hui, il ne s’agit pas d’ajouter une figure exotique au panthéon républicain. Il s’agit de corriger une injustice historique, de restituer une voix, une présence, une flamme. Il s’agit de rappeler que la liberté n’est pas un privilège d’Occident, mais un combat universel ; et que ceux qui l’ont portée jusqu’au sacrifice le plus ultime méritent plus qu’un buste ou un timbre : ils méritent un chapitre.

Andrés Aguiar fut de ceux-là.

Et désormais, grâce à la mémoire retrouvée, il ne galope plus seul dans l’oubli.

Notes et références

- La Guerra Grande (1838–1851) désigne la longue guerre civile uruguayenne opposant les Blancos (conservateurs) aux Colorados (libéraux), sur fond d’interventions étrangères, notamment de l’Argentine de Rosas et du Brésil, reflétant les luttes d’influence dans la région du Río de la Plata au XIXᵉ siècle. ↩︎

- Giuseppe Garibaldi (1807–1882) est une figure centrale du Risorgimento, le mouvement d’unification italienne. Aventurier et stratège militaire, il mena également des campagnes en Amérique latine, notamment en Uruguay, où il combattit durant la Guerra Grande aux côtés des Colorados. Son image de « héros des deux mondes » s’est construite entre mythe et réalité, portée par son charisme, ses victoires symboliques et un engagement constant en faveur des républiques. ↩︎

- La Légion italienne désigne un corps de volontaires créé à Montevideo en 1843 par Giuseppe Garibaldi durant la Guerra Grande. Composée d’exilés italiens, souvent républicains ou carbonari, cette unité militaire défendit la cause des Colorados contre les Blancos soutenus par Rosas. Elle fut le creuset des futurs combattants du Risorgimento, liant l’idéal républicain européen aux luttes d’indépendance sud-américaines. ↩︎

- La bataille de San Antonio, livrée en 1846 dans le cadre de la Guerra Grande, opposa les troupes loyalistes de Montevideo, composées notamment de la Légion italienne commandée par Garibaldi, aux forces rurales des Blancos. Ce combat fut marqué par l’engagement décisif de nombreux combattants afro-descendants et étrangers, dont Andrés Aguiar, et s’inscrit dans la défense de la capitale assiégée, alors symbole d’une République menacée. ↩︎

- Luino et Morazzone sont deux petites villes de Lombardie, dans le nord de l’Italie. Connues pour leur soutien aux idéaux républicains au XIXᵉ siècle, elles furent le berceau de plusieurs volontaires engagés dans les campagnes de Giuseppe Garibaldi, notamment en Uruguay. Ce lien entre localités italiennes et luttes transatlantiques témoigne de l’internationalisation des combats pour la liberté au sein du monde atlantique. ↩︎

- Santa Maria in Trastevere est l’une des plus anciennes églises de Rome, située dans le quartier populaire du Trastevere. Symbole de résistance lors de l’entrée des troupes françaises en 1849 pour rétablir le pouvoir papal, elle fut le théâtre de violents affrontements entre les défenseurs de la République romaine et les soldats français. C’est dans ses environs que plusieurs volontaires garibaldiens, dont des Afro-descendants comme Andrés Aguiar, livrèrent leur dernier combat. ↩︎

- Santa Maria della Scala est une église historique du quartier du Trastevere à Rome, voisine de Santa Maria in Trastevere. Durant l’été 1849, à la chute de la République romaine, elle servit temporairement d’hôpital de fortune pour les blessés garibaldiens, dont plusieurs volontaires étrangers. Parmi eux, on compte Andrés Aguiar, officier afro-uruguayen, grièvement blessé lors des combats contre les troupes françaises. ↩︎

- Agostino Bertani (1812–1886) est un médecin et patriote italien, figure importante du Risorgimento. Connu pour son engagement humaniste, il organisa les services de santé des troupes garibaldiennes durant les campagnes militaires, notamment lors de la défense de la République romaine en 1849. Républicain convaincu, il incarna la jonction entre médecine, politique et idéal révolutionnaire au service des causes nationales et populaires. ↩︎