Né dans la brûlure de Saint-Domingue et mort guillotiné en pleine Terreur, Louis Guizot fut en 1790 le premier maire noir de France. Dans une République en construction, il incarne l’idéal d’une citoyenneté ouverte, bien avant que l’histoire officielle ne l’oublie. Voici le destin exemplaire d’un homme libre, à redécouvrir absolument.

De Saint-Domingue à Saint-Geniès : le destin brisé de Louis Guizot

Né en 1740 dans la chaleur moite de Saint-Domingue, Louis Guizot (baptisé à la naissance Louis Ferrier) incarne dès l’origine une fracture : celle d’un monde colonial qui engendre des enfants métis sans toujours les reconnaître. Son père, Paul Guizot, colon huguenot établi sur l’île depuis 1726, s’éprend d’une esclave afro-antillaise, Catherine Rideau. Lorsque Catherine accouche, Paul est déjà reparti pour la France. Deux ans plus tard, il fait venir mère et enfant en métropole. Catherine, trop éprouvée par le climat, retourne à Saint-Domingue. Louis reste, élevé seul par son père. Ce déracinement initial marque le début d’un parcours hors norme.

Installé dans le Languedoc, Louis Ferrier apprend d’abord la confection de bas de soie à Lédignan, puis embrasse des études de droit. Il devient viguier pour le duc d’Uzès, fonction judiciaire mineure mais prestigieuse. En 1760, dans une France encore marquée par la rigueur du Code noir, il épouse Marie Boisson, issue d’une famille bourgeoise locale. Ensemble, ils auront six enfants.

Sa reconnaissance légale comme fils de Paul Guizot en 1763 constitue une révolution silencieuse. Après des atermoiements familiaux et judiciaires, il obtient le droit de porter le nom « Guizot », scellant ainsi son intégration dans le paysage social local. Trois ans plus tard, il reçoit le baptême catholique, tournant décisif dans son parcours d’assimilation.

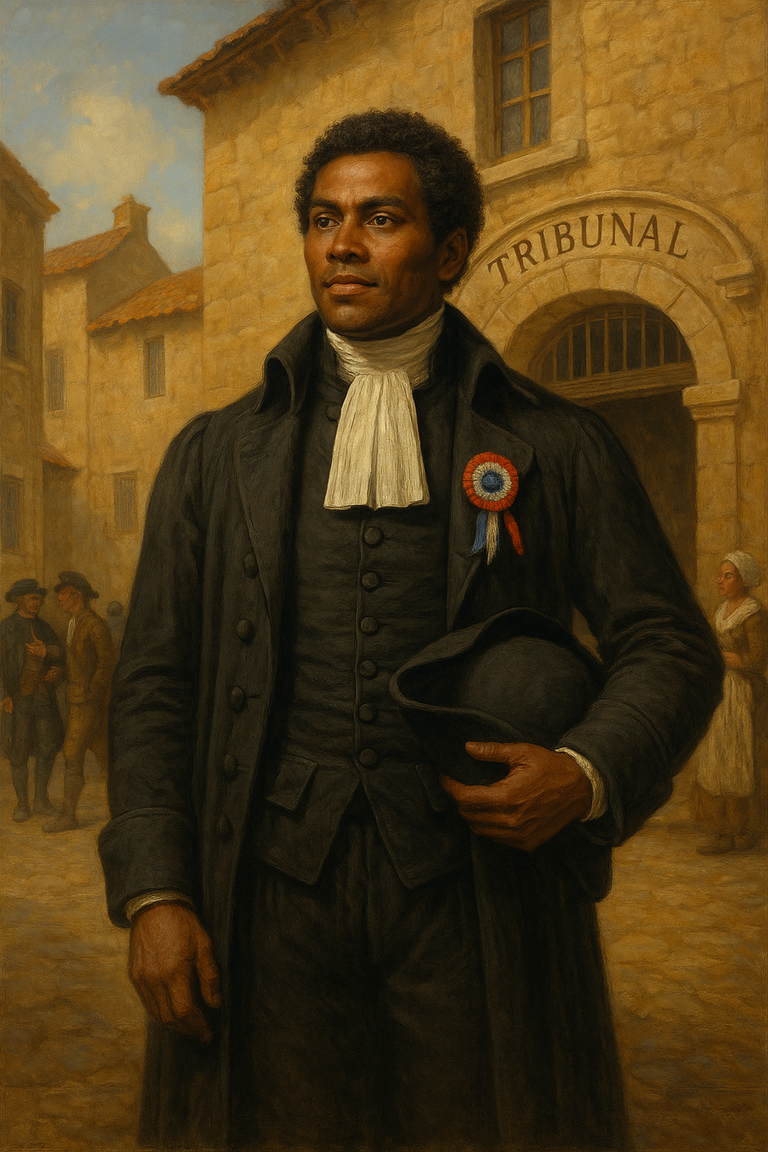

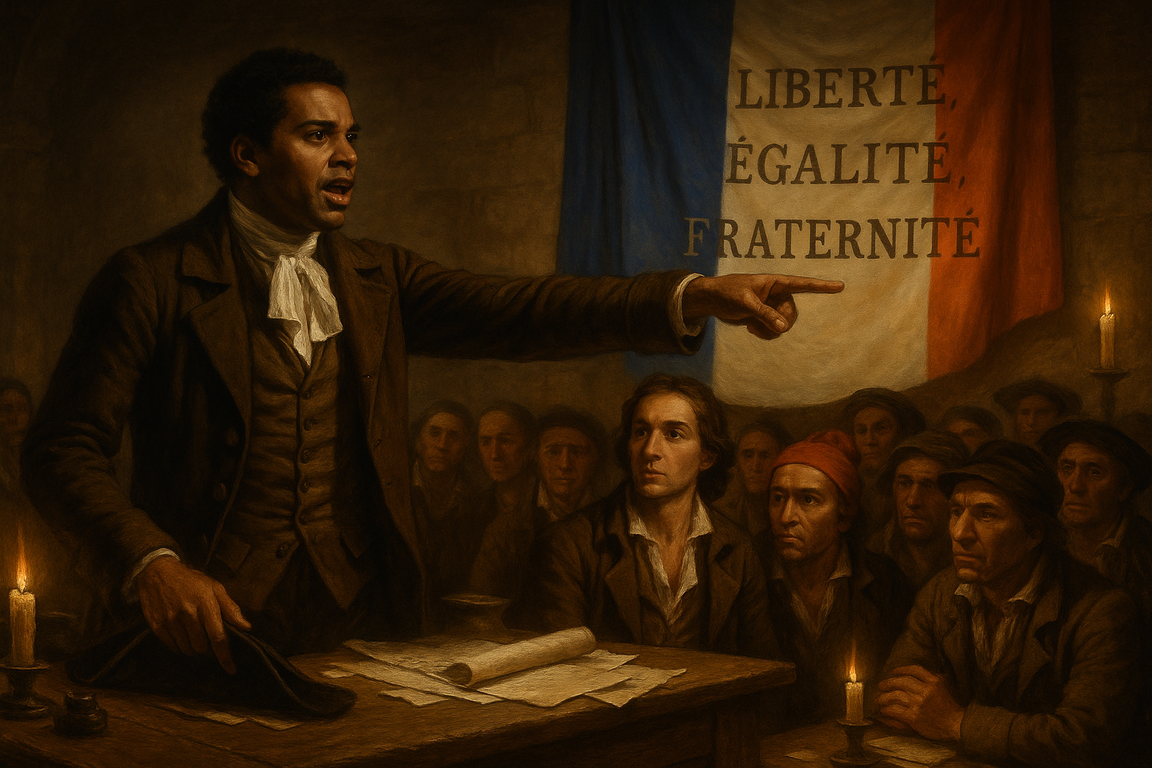

À la veille de la Révolution française, Louis Guizot est devenu un notable respecté. En 1789, il joue un rôle clé dans la rédaction du cahier de doléances de Saint-Geniès-de-Malgoirès, où il milite pour des causes d’une modernité saisissante : liberté de la presse, tolérance religieuse, justice fiscale.

Son engagement va au-delà de la plume : il participe à l’assemblée générale des trois ordres à Nîmes, s’affirme comme capitaine général de la garde républicaine locale, puis prend la tête de la Fédération de la Gardonnenque, regroupant 50 compagnies et 12 000 hommes.

Le 7 février 1790, Louis Guizot est élu maire de sa commune avec 167 voix sur 176, éclipsant le consul sortant. Il devient ainsi le premier maire noir de France. Cette victoire n’est pas anecdotique : elle est le signe que la Révolution, à ses débuts, a pu être le creuset d’une citoyenneté réellement inclusive.

Fidèle à l’idéal girondin, Louis Guizot défend un modèle de République fédérale. En 1793, il est nommé juge de paix pour le canton de Saint-Geniès. Mais ces positions, dans une France désormais gouvernée par la peur et la suspicion, deviennent des marques de vulnérabilité.

La Terreur s’abat sur le pays. Jean Borie, représentant en mission des Montagnards, traque les modérés. Selon une tradition orale, Louis Guizot se cache dans un grenier. Mais il est bientôt arrêté, incarcéré à la citadelle de Nîmes. Pendant trois jours de procès, des citoyens de Saint-Geniès ; rebaptisée « Montesquielle » par la Révolution ; témoignent pour sa défense. Rien n’y fait. Il est condamné à mort.

Le 3 juillet 1794, Louis Guizot est guillotiné, victime d’une Révolution qu’il avait servie avec loyauté et intelligence. Il meurt debout, comme il a vécu : en homme libre.

Louis Guizot laisse derrière lui une descendance. Son fils, également nommé Louis, deviendra juge de paix à Saint-Chaptes. Mais l’histoire oublie trop vite le destin du père. Son nom est effacé des manuels, des monuments, des récits officiels de la République.

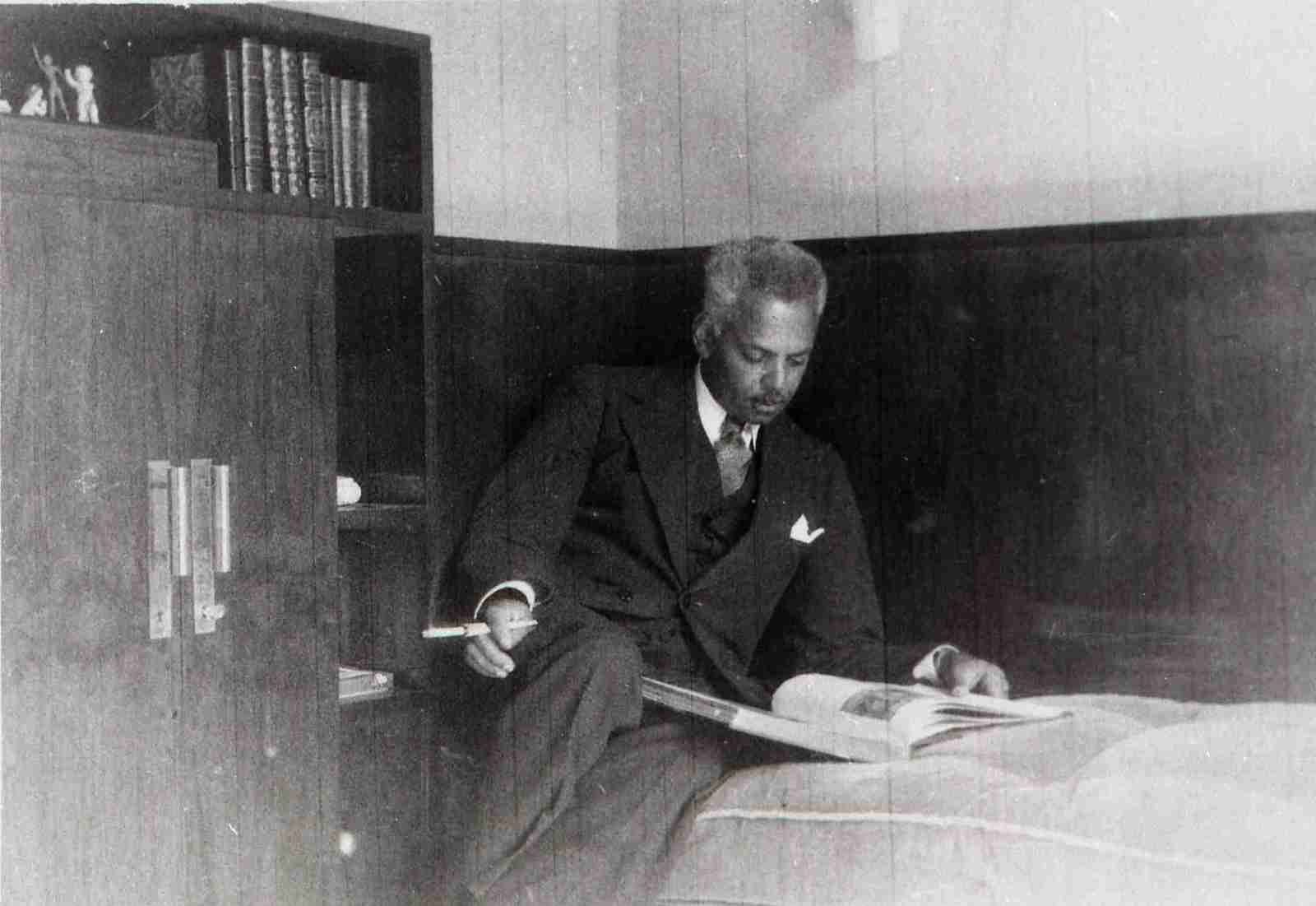

Ce n’est qu’en 1929 qu’un autre homme noir, Raphaël Élizé, devient maire d’une commune française, à Sablé-sur-Sarthe. Près de 140 ans plus tard.

Aujourd’hui, seule une école maternelle à Saint-Geniès-de-Malgoirès porte le nom de Louis Guizot. Insuffisant, face à l’importance symbolique de son parcours. Il ne fut pas seulement un pionnier afro-descendant dans une France blanche : il fut aussi l’incarnation d’un idéal républicain exigeant, où la couleur de peau n’annulait ni la compétence ni le mérite.

Dans une France qui cherche à recomposer sa mémoire, la redécouverte de Louis Guizot est une urgence. Elle est un appel à revisiter les marges de l’histoire nationale, à reconnaître celles et ceux qui ont bâti la République, parfois au prix de leur vie, dans l’ombre des grands noms.

Louis Guizot fut un homme de droit, un homme de paix, un homme d’action. Il fut noir, et cela, dans la France du XVIIIe siècle, était une singularité absolue. Mais il fut surtout, et avant tout, un citoyen exemplaire, une figure d’engagement et de loyauté à la chose publique.

L’histoire de Louis Guizot mérite d’être transmise, racontée, enseignée. Car à travers lui, c’est toute une autre histoire de France qui se dessine, faite de résistance, d’intelligence et de dignité. Une histoire que Nofi s’engage à ne plus laisser dans l’ombre.

Sources

- Henri Hugues, De Louis Guizot à Barack Obama (Mémoires de l’Académie de Nîmes, 2010)

- Wikipédia « Louis Guizot » (consulté en avril 2025)

- Roger Little, Un maire noir sous la Révolution (Africultures, 2005)