Sous la présidence d’Ibrahim Traoré, le Burkina Faso amorce une révolution silencieuse : celle de la souveraineté minière. En révisant son code minier, en reprenant le contrôle des ressources et en imposant une gouvernance plus inclusive, le pays trace un chemin inédit vers l’autodétermination économique. Décryptage d’un tournant stratégique africain.

OR NOIR ET POUVOIR JAUNE

Sous les terres rouges du Burkina Faso, l’or ne brille pas pour tout le monde. À chaque gramme extrait, à chaque once expédiée, c’est une question qui s’impose avec l’insistance d’un tambour de guerre : à qui profite cette richesse ?

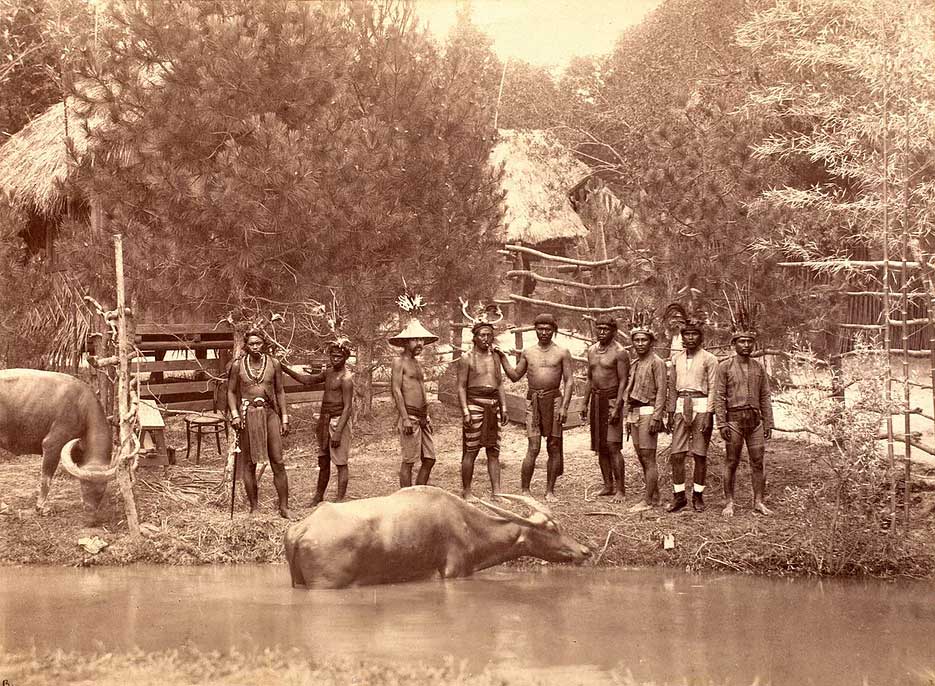

L’Afrique, on le sait, est assise sur une montagne de trésors. Pétrole, cobalt, coltan, diamants, uranium… et l’or, ce métal vieux comme le soleil, qui a alimenté les conquêtes coloniales et les rêves impériaux. Mais ce sous-sol béni semble n’avoir fait que nourrir les faims d’autrui. Pendant que les cours mondiaux explosent, le continent reste à la traîne d’un festin qu’il sert sans jamais s’asseoir à table.

Au Burkina Faso, l’or représente plus de 70 % des exportations nationales. Pourtant, dans les villages miniers de Houndé, de Bissa ou de Karma, la misère est plus dense que le minerai. Des pistes défoncées, des écoles sans toit, des dispensaires vides. Le contraste est saisissant : les filiales canadiennes, australiennes ou russes engrangent les bénéfices ; les populations locales, elles, se contentent des poussières ; parfois littéralement.

Et si ce n’était pas une fatalité ?

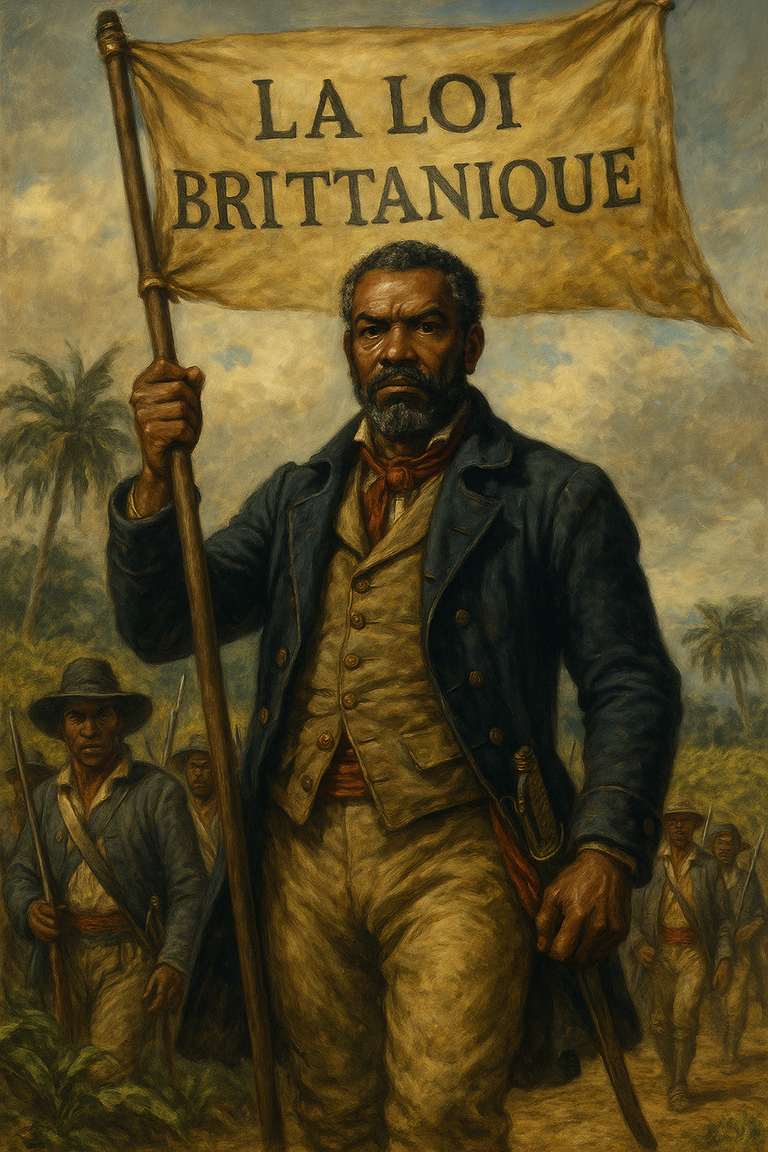

Depuis l’arrivée d’Ibrahim Traoré au pouvoir, une nouvelle ligne de fracture s’est dessinée. Celle entre un passé où l’État regardait les concessions filer entre ses doigts et un présent où il tente de les reprendre une à une, à la tenaille. Avec un mot d’ordre simple : reprendre le contrôle, réécrire les règles, transformer la rente en levier de souveraineté.

Mais cela est-il possible ?

Peut-on, dans un contexte mondialisé, face aux mastodontes miniers, imposer une gouvernance panafricaine du sous-sol ? Le Burkina peut-il être le laboratoire d’un nouveau paradigme, où les ressources naturelles financent les écoles, irriguent les villes, et renforcent les États, plutôt que les affaiblir ?

À cette question, le peuple burkinabè, son gouvernement et ses détracteurs répondent déjà ; par la loi, par l’action, ou par les critiques. Nofi propose une plongée dans les soubassements de cette révolution aurifère.

UNE DÉPENDANCE STRUCTURELLE

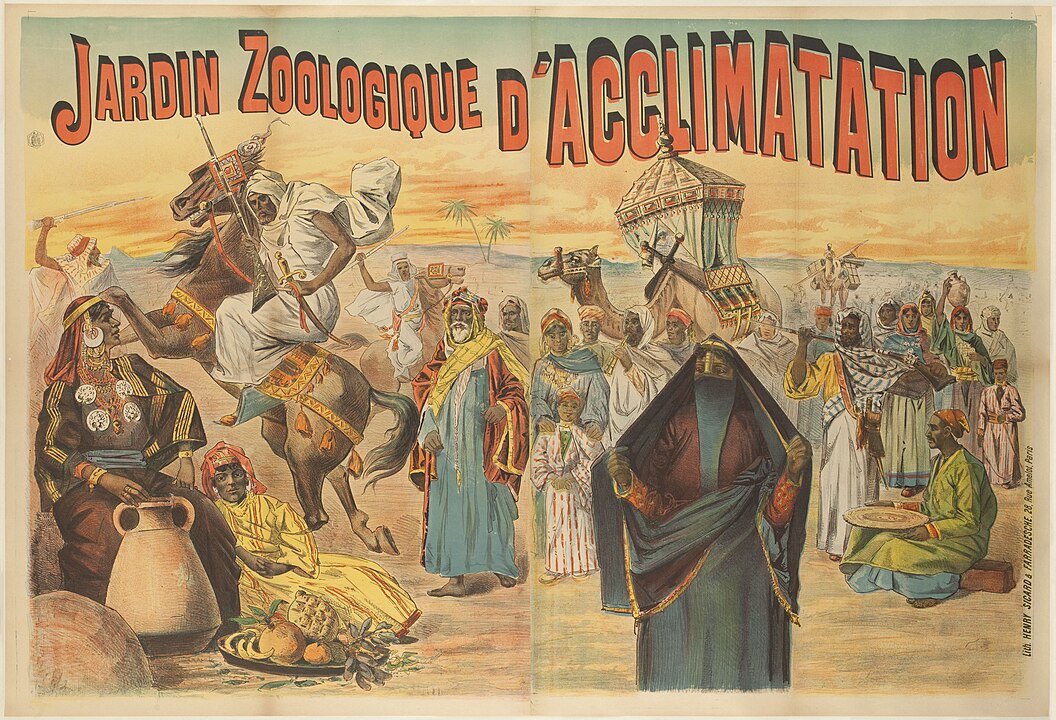

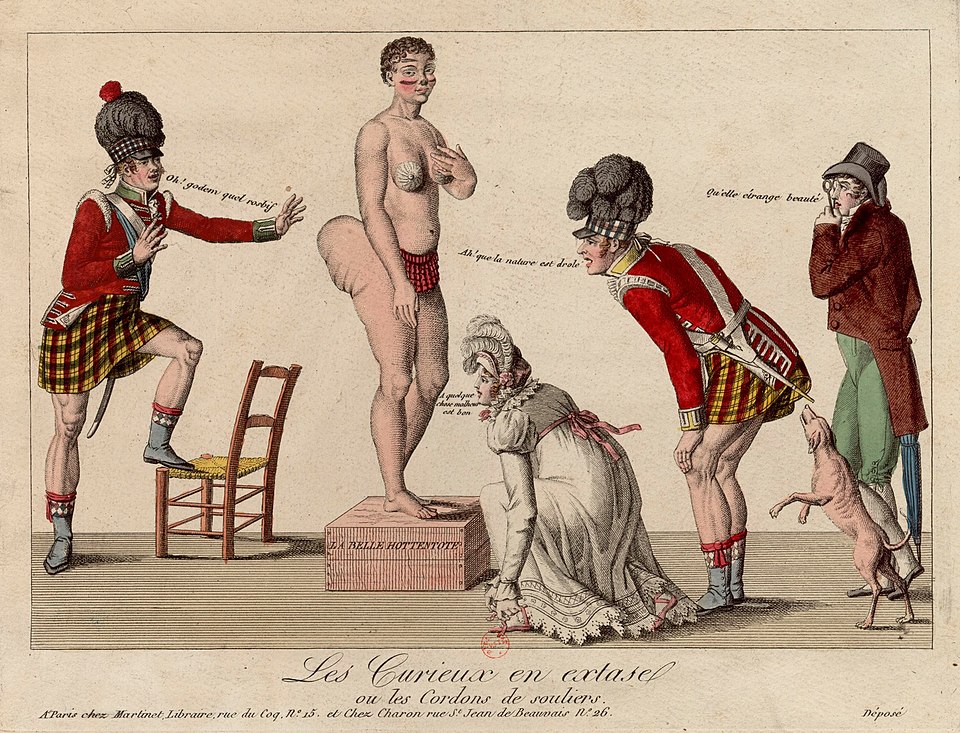

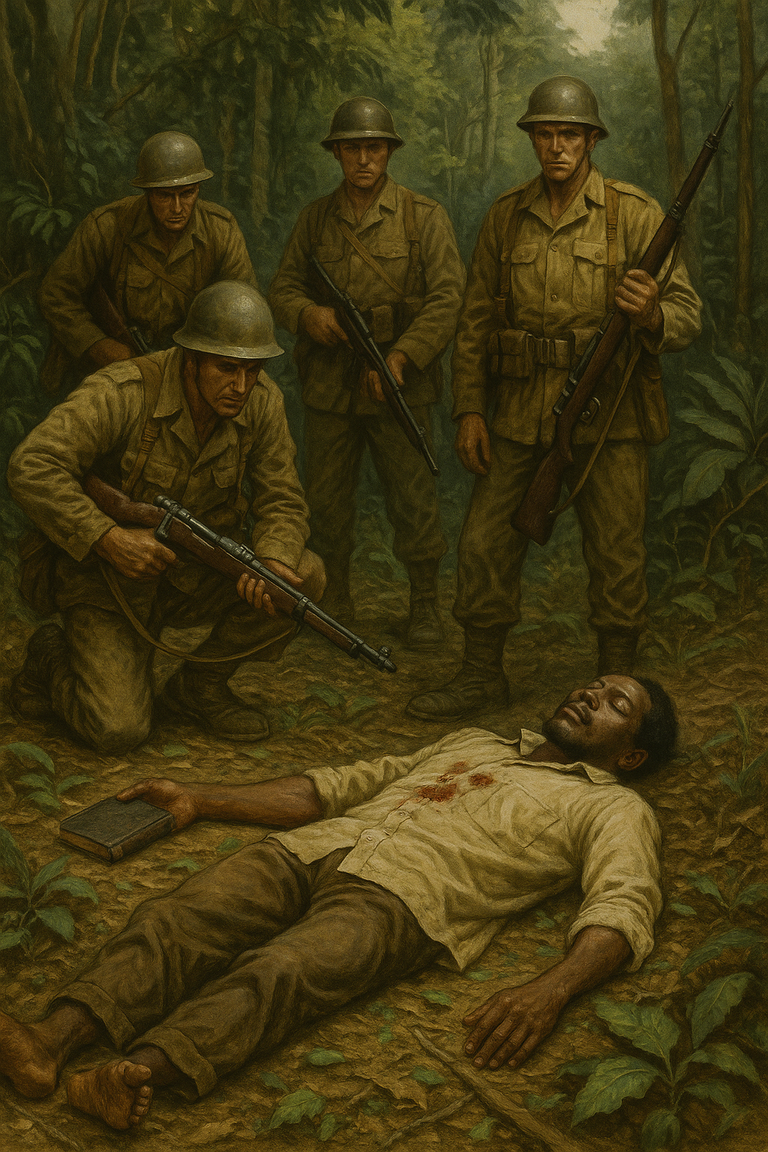

La colonisation a-t-elle vraiment pris fin, ou a-t-elle simplement changé de méthode ?

Dans le domaine minier, la réponse semble toute trouvée. Si hier les empires européens pillaient au nom de la « civilisation », aujourd’hui ce sont des multinationales bien enregistrées, aux conseils d’administration feutrés, qui extraient, exportent et engrangent ; avec la bénédiction de législations africaines taillées pour leur confort.

Tout commence dans les années 90, sous l’égide de la Banque mondiale et du FMI. En échange d’une aide financière vitale, les États africains sont sommés de privatiser, déréguler, ouvrir. Ce sont les fameux « plans d’ajustement structurel », qui imposent un retrait massif de l’État des secteurs stratégiques, y compris miniers. L’Afrique, dit-on, doit devenir « attractive ».

Le Burkina Faso, alors en quête de relance économique, revoit son code minier en 1997. Objectif : attirer les investisseurs étrangers. Résultat : les sociétés minières étrangères obtiennent des exonérations fiscales, des permis d’exploration longs, et une participation minimale de l’État, souvent limitée à 10 % ; sans droit de regard réel sur la gestion.

Des compagnies canadiennes, australiennes, sud-africaines, russes, turques affluent. Le pays, qui ne comptait qu’une seule grande mine d’or en 2007, en exploite plus d’une quinzaine en 2025. Mais à quel prix ?

Certes, le PIB augmente. Oui, l’or remplace le coton comme première source d’exportation. Mais la richesse reste en haut, bien souvent à l’extérieur du pays. Les contrats, souvent négociés dans l’opacité, laissent peu de place aux populations locales. Les zones d’exploitation deviennent des enclaves, où les compagnies font la loi, recrutent peu de Burkinabè qualifiés, et versent des compensations dérisoires aux communautés dépossédées de leurs terres.

Plus grave encore : les bénéfices échappent au pays. Grâce à des montages financiers complexes (filiales, paradis fiscaux, prix de transfert), certaines entreprises déclarent des pertes… tout en extrayant des tonnes d’or. Le manque de contrôle, de moyens techniques et de volonté politique transforme le Burkina en puits à ciel ouvert pour intérêts étrangers.

Dans les années 2010, les ONG, les journalistes et certains économistes burkinabè commencent à alerter.

Des rapports de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) montrent que moins de 15 % des revenus miniers sont réinvestis dans le développement local. L’exploitation artisanale, mal encadrée, crée des zones de non-droit. L’or alimente parfois des circuits informels, voire des groupes armés dans certaines régions instables.

Mais les réformes traînent. L’État manque de leviers. Le code minier de 2015 tente quelques ajustements, sans jamais rompre avec le modèle de « la main tendue ».

Jusqu’à 2022.

Avec l’arrivée d’Ibrahim Traoré, l’heure du basculement semble venue.

Une rupture s’annonce : faire de l’État un acteur central, pas un figurant.

Le 3 juillet 2025, une date que les futurs manuels d’économie politique africaine pourraient bien retenir. Ce jour-là, le gouvernement burkinabè adopte une révision majeure de son code minier. Une réforme radicale, sans fioritures, qui bouscule les règles du jeu établies depuis trente ans.

Ce n’est plus un ajustement. C’est une réorientation stratégique. Une manière de dire au monde :

« L’or du Burkina appartient d’abord aux Burkinabè. »

Première mesure : la part gratuite de l’État dans chaque nouveau projet minier passe de 10 % à 15 %. C’est une part que l’État acquiert sans investir, sans avancer de capitaux, mais qui lui garantit des dividendes, une place au conseil d’administration, un droit de regard.

Et ce n’est pas tout. L’État se réserve désormais le droit d’acquérir 15 % supplémentaires, cette fois de manière payante, pour porter sa participation potentielle à 30 % dans tout nouveau projet d’exploitation.

Une telle décision inquiète les investisseurs mais rassure les citoyens. Pour la première fois depuis l’indépendance, l’État burkinabè ne mendie pas sa part : il la revendique, l’impose.

Deuxième grande avancée : la participation des Burkinabè dans les projets miniers devient une obligation légale. Cela ne concerne plus seulement les postes subalternes, mais tous les niveaux hiérarchiques : ingénierie, gestion, direction, expertise environnementale.

Des quotas seront imposés, et des mécanismes de transfert de compétence exigés.

C’est un pas décisif vers la « localisation » du savoir-faire, souvent confisqué par les sièges sociaux à Toronto, Perth ou Dubaï.

Troisième réforme : les permis d’exploitation sont désormais limités à des durées plus courtes, et renouvelables sous conditions strictes.

Exit les concessions de 50 ans, octroyées sans contrôle. Place à des permis de 3 à 5 ans, conditionnés à des audits réguliers, à des clauses sociales, à des contributions concrètes au développement local.

Autrement dit : les entreprises minières restent tant qu’elles respectent leurs engagements. Sinon, la porte est ouverte.

Derrière ces mesures, une philosophie s’impose :

remettre l’État africain au centre de la gouvernance des ressources, sans pour autant chasser les investisseurs. Il ne s’agit pas d’une fermeture idéologique, mais d’une ouverture maîtrisée, souveraine, encadrée.

Le Burkina Faso ne dit pas « non » au capital étranger, il dit « oui, mais pas à n’importe quelles conditions ».

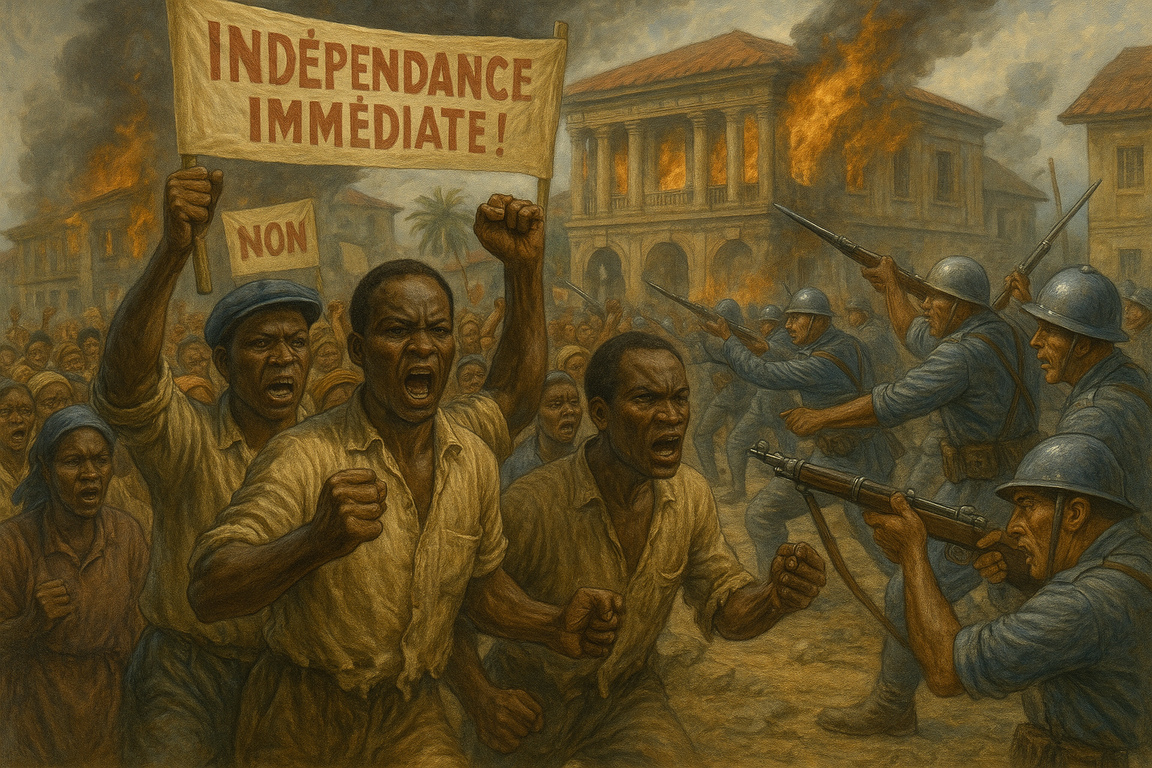

En pleine période de tensions géopolitiques, où les pays du Sahel remettent en cause les vieux équilibres post-coloniaux, cette réforme agit comme un marqueur politique. C’est un acte de rupture. Une ligne rouge. Un signal à ceux qui, pendant des décennies, ont exploité sans jamais rendre de comptes.

SOPAMIB : L’ÉTAT ENTRE EN JEU

Pendant longtemps, l’État burkinabè a été spectateur d’un théâtre minier joué sans lui. Les concessions se négociaient dans les bureaux d’avocats étrangers, les profits s’évaporaient via des holdings anonymes, et les mines, une fois vidées, laissaient derrière elles des cratères béants, comme des cicatrices dans le paysage.

Mais depuis 2023, une nouvelle entité publique surgit dans le décor : la SOPAMIB ; Société nationale des Mines du Burkina Faso. Et avec elle, l’État reprend pied dans le secteur minier, non plus comme arbitre impuissant, mais comme acteur stratégique.

La SOPAMIB n’est pas une vitrine. Elle a été pensée comme un véhicule souverain d’appropriation minière. Dotée d’un capital public, elle a vocation à racheter, reprendre ou coexploiter les gisements stratégiques, notamment ceux abandonnés ou mal exploités par des opérateurs étrangers.

Ce n’est pas une nationalisation brutale ; c’est une nationalisation ciblée et méthodique, adossée à la loi.

La SOPAMIB agit comme un bras armé :

- pour sécuriser les intérêts de l’État,

- pour garantir l’application des nouvelles normes sociales et environnementales,

- et pour empêcher que les ressources aurifères ne soient dilapidées sans retour.

L’objectif affiché est clair : reprendre le contrôle sur les actifs miniers clés.

Car pendant des années, certaines sociétés titulaires de permis n’ont jamais entamé d’exploitation réelle : elles se contentaient de spéculer sur les titres miniers, les revendant à prix d’or.

La SOPAMIB s’inscrit contre cette logique. Désormais, les permis inutilisés peuvent être révoqués puis transférés à l’entreprise publique. Le sol appartient à l’État, rappelle la loi ; il est temps que les ressources qu’il renferme servent réellement l’intérêt général.

Le modèle burkinabè n’évolue pas en vase clos.

Il s’inspire partiellement de la Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), qui, depuis les années 1980, coexploite les hydrocarbures ghanéens avec les majors.

Il évoque aussi la Sonatrach algérienne ou la Gécamines en RDC, avec leur contrôle ferme des ressources minières. Mais à la différence de ces géants, la SOPAMIB démarre avec une ambition de sobriété : pas de bureaucratie pléthorique, pas de luxe d’État, mais un mandat clair : sécuriser, exploiter, redistribuer.

Toutefois, créer une entreprise publique ne suffit pas. Encore faut-il qu’elle fonctionne.

Le danger, dans beaucoup de pays africains, c’est que les sociétés d’État deviennent des vaches à lait pour les élites : budgets opaques, nominations clientélistes, conflits d’intérêts.

Le défi de la SOPAMIB est donc double :

- Gagner en compétence technique, pour réellement concurrencer les opérateurs privés.

- Gagner en légitimité populaire, en montrant que l’or extrait bénéficie concrètement aux Burkinabè.

Dans une Afrique lassée des promesses creuses, la réussite de la SOPAMIB serait une démonstration puissante : celle qu’un État africain peut gérer ses ressources sans tutelle, ni dépendance.

FISCALITÉ MINIÈRE ET FONDS DE DÉVELOPPEMENT

Extraire l’or ne suffit pas. Encore faut-il que cette richesse se traduise en routes, en écoles, en hôpitaux. Pendant trop longtemps, au Burkina Faso comme ailleurs en Afrique, le secteur minier a été un moteur sans transmission. Il tournait à plein régime, mais les populations restaient sur le bas-côté.

La réforme de juillet 2025 entend réconcilier le sous-sol avec le développement du sol. Et pour cela, elle s’attaque au nerf de la guerre : la fiscalité minière.

Désormais, chaque entreprise minière opérant sur le territoire burkinabè a l’obligation légale de contribuer au FNDTM, un fonds public créé pour financer les projets structurants du pays.

Ce fonds n’est pas une caisse symbolique. Il représente 20 % des revenus nets des entreprises, versés en plus des taxes et impôts classiques.

Une première en Afrique de l’Ouest francophone.

Objectifs du fonds :

- financer la construction d’écoles,

- moderniser les centres de santé,

- améliorer l’accès à l’eau potable,

- réparer les routes dans les zones d’exploitation,

- et soutenir l’agriculture locale.

En clair : transformer l’or en infrastructures durables.

Jusqu’ici, la fiscalité minière au Burkina Faso était un fromage à trous. Les sociétés, souvent conseillées par des cabinets internationaux, utilisaient les prix de transfert, la sous-déclaration de production, les paradis fiscaux pour réduire au minimum leur imposition.

Résultat : l’or sortait, les bénéfices aussi. L’État, lui, se contentait de miettes. Selon un rapport de la Banque mondiale (2023), jusqu’à 80 % des flux financiers issus de l’or burkinabè échappaient à la fiscalité directe.

Avec la réforme de 2025, le rapport de force se renverse. Les entreprises ne sont plus les seules à dicter les règles. Le fisc burkinabè se muscle, les contrôles s’intensifient, et les règles de transparence se durcissent.

Un autre point clé : les contributions versées au FNDTM doivent désormais être partiellement réinvesties dans les zones d’exploitation. Fini le paradoxe des villages miniers sans électricité. Désormais, au moins 30 % des fonds collectés seront affectés aux collectivités territoriales concernées.

C’est une mesure de justice territoriale, mais aussi une stratégie de paix sociale : dans plusieurs régions minières, la frustration des populations envers les compagnies a nourri les tensions, voire alimenté les groupes armés.

Reste un enjeu central : la gestion de ce fonds sera-t-elle à la hauteur des attentes ?

Le gouvernement promet une gouvernance tripartite :

- État,

- société civile,

- représentants des communautés locales.

Mais la route est semée d’embûches. Le risque de détournement, de clientélisme ou de projets fantômes n’est pas théorique. Il est structurel.

Enquête parallèle : selon les chiffres de la Cour des Comptes, près de 40 % des investissements publics dans les zones rurales burkinabè n’aboutissent pas à des infrastructures fonctionnelles, faute de suivi ou de transparence.

Le FNDTM est donc un test. S’il réussit, il pourrait devenir un modèle régional, voire continental. S’il échoue, il deviendra un symbole de plus sur la longue liste des promesses non tenues.

Mais une chose est sûre : le temps de l’impunité fiscale minière est révolu.

LA RAFFINERIE NATIONALE D’OR : SYMBOLIQUE ET STRATÉGIE

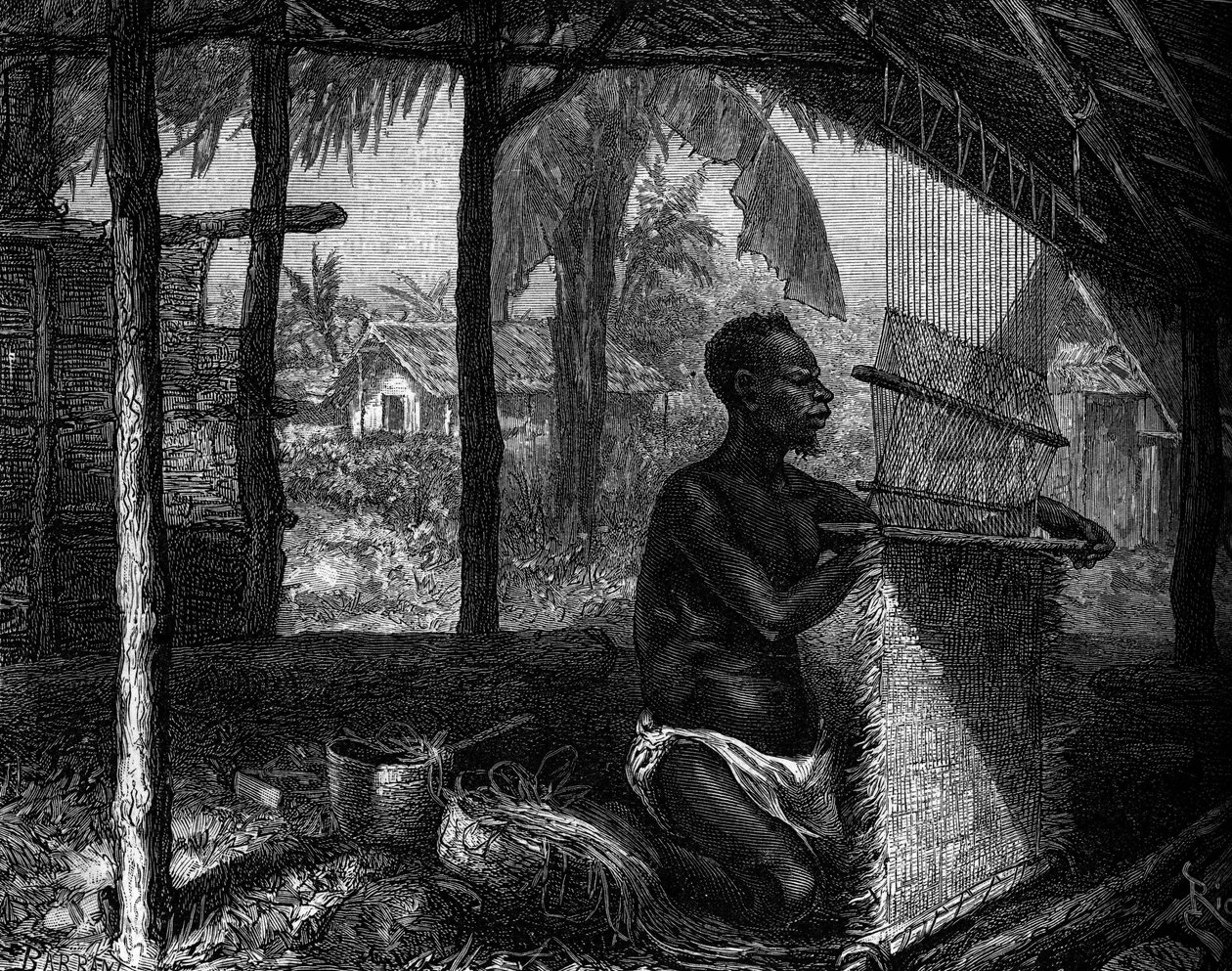

Depuis l’époque coloniale, l’Afrique extrait mais ne transforme pas. Le schéma est toujours le même : les matières premières quittent le continent brutes, avant de revenir, valorisées ailleurs, à prix d’or.

Dans le cas du Burkina Faso, des tonnes d’or sont extraites chaque année, mais quasiment aucune once n’est raffinée sur place. Le métal file directement vers les Émirats, la Suisse ou l’Afrique du Sud. Et avec lui, les profits, les emplois, la traçabilité, et le pouvoir.

Mais ça, c’était avant.

Car depuis 2024, le gouvernement burkinabè a lancé un projet hautement stratégique et symbolique : la création d’une raffinerie nationale d’or.

Construite à Ouagadougou, cette raffinerie vise une capacité initiale de traitement de plusieurs tonnes d’or par an.

Elle marque la fin d’un cycle de dépendance technique et l’entrée du Burkina dans le club restreint des pays africains capables de valoriser leur production in situ.

Raffiner sur place, cela signifie :

- reconquérir la chaîne de valeur,

- former des ingénieurs, des techniciens, des chimistes,

- mieux contrôler la qualité, le poids, la destination du métal,

- lutter contre la fraude et les sorties illégales.

C’est, en somme, reprendre possession de son or jusqu’à sa forme finale.

Jusqu’ici, une grande partie de l’or artisanal ou semi-industriel du Burkina échappait à tout contrôle officiel. Il était exporté via des circuits parallèles, souvent en direction de Dubaï, sans traçabilité, ni déclaration, ni taxe.

La raffinerie permettra désormais :

- d’imposer des circuits d’exportation centralisés,

- de contrôler les volumes,

- de garantir une certification burkinabè,

- et de capturer une partie de la rente de la transformation.

C’est une réponse directe aux accusations de corruption et de pillage.

L’or burkinabè ne voyagera plus nu. Il aura une signature. Un cachet. Un sceau d’État.

Au-delà des chiffres, l’impact est politique. Dans une Afrique où le sous-développement industriel est souvent justifié par le manque de « moyens », le Burkina montre qu’on peut faire autrement.

- Création d’emplois locaux qualifiés

- Relance de la formation technique dans les universités

- Accroissement des revenus douaniers

- Renforcement de la transparence dans la chaîne de l’or

Mais surtout : affirmation d’une souveraineté industrielle dans un secteur historiquement capté par l’extérieur.

La mise en place de cette raffinerie ne sera pas sans obstacles.

- Pressions diplomatiques ? Probables.

- Tentatives de sabotage économique ? Évidentes.

- Conflits juridiques avec certains partenaires étrangers ? Déjà en cours.

Mais le Burkina ne recule pas. Car il ne s’agit pas simplement d’un projet industriel. C’est un acte de foi en soi-même.

La raffinerie d’or de Ouagadougou n’est pas qu’une usine. C’est un manifeste. Un manifeste pour une Afrique qui veut arrêter d’être le « pays de l’or » pour devenir le « pays de la valeur ».

CONTRÔLER L’EXPORTATION, LUTTER CONTRE LA FRAUDE

Si l’or du Burkina Faso pouvait parler, il raconterait des histoires de fuite. Des tonnes de métal précieux quittent chaque année le territoire sans passer par les canaux officiels, dissimulées dans des valises diplomatiques, via des passeurs, des réseaux informels ou des transactions occultes.

Les chiffres sont éloquents : selon les données croisées de l’ITIE et du World Gold Council, plus de 30 % de la production aurifère burkinabè ne figure dans aucun registre officiel. Un manque à gagner estimé à plusieurs centaines de millions de dollars chaque année.

Pour briser cette spirale, le gouvernement a décidé la suspension temporaire des permis d’exportation à petite échelle.

Cette décision cible en priorité :

- les exportateurs artisanaux aux pratiques opaques,

- les filières informelles souvent liées à des réseaux transnationaux,

- les intermédiaires non agréés qui pullulent autour des sites d’orpaillage.

Derrière cette mesure se cache un objectif clair : assainir le marché de l’or, centraliser les flux, et empêcher les évasions massives de richesses.

La réforme vise à imposer un suivi de l’or de l’extraction à l’exportation, via des mécanismes numériques et des contrôles physiques renforcés.

Un numéro unique d’identification, des balances électroniques connectées, des enregistrements systématiques dans une base centralisée : voilà les outils d’un nouveau système de traçabilité souveraine.

Chaque gramme d’or exporté devra désormais porter l’empreinte de son origine :

mine, date, volume, raffinerie, acheteur.

Un changement de paradigme qui rapproche le Burkina des standards internationaux de l’OCDE sur l’or « propre » (Clean Gold), tout en rendant plus difficile le financement opaque de conflits ou de réseaux criminels.

La contrebande aurifère ne connaît pas de frontières. L’or burkinabè se retrouve à Niamey, à Bamako, puis à Dubaï ou Istanbul ; en dehors de tout contrôle fiscal.

Certains analystes estiment que des groupes armés au Sahel se financent en partie par ce commerce parallèle, utilisant les revenus de l’or pour acheter des armes, recruter, ou corrompre.

En reprenant le contrôle de l’exportation, l’État burkinabè tente aussi de couper l’oxygène financier de l’insécurité. Car au Sahel, l’économie souterraine est souvent le carburant des violences visibles.

Mais cette volonté de régulation heurte des intérêts puissants. Dubaï, par exemple, est devenue la principale plaque tournante mondiale de l’or africain, en grande partie grâce à sa tolérance envers les circuits non déclarés.

À chaque nouvelle régulation burkinabè, des voix s’élèvent pour crier à « l’entrave au libre marché ».

Mais de quel marché parle-t-on ? Celui de la fraude normalisée, du dumping fiscal, ou de la mainmise postcoloniale sur les richesses africaines ?

Contrôler l’exportation de son propre or ne devrait pas être une déclaration de guerre. Et pourtant, au Burkina Faso, c’est bien un acte de résistance.

UN TOURNANT POUR L’AFRIQUE FRANCOPHONE ?

Ce qui se joue aujourd’hui au Burkina Faso dépasse de loin les frontières du pays.

En s’attaquant de front à l’un des bastions du néocolonialisme économique (la gestion externalisée des ressources naturelles) le Burkina ne réforme pas seulement sa politique minière : il ouvre une brèche dans l’espace francophone tout entier.

Depuis 2023, la région connaît une dynamique inédite de réaffirmation souveraine. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso (désormais liés dans une Alliance des États du Sahel (AES)) partagent plus qu’un voisinage : une même volonté de se réapproprier leur destin économique.

Au Mali, une révision du code minier a également été amorcée, inspirée des mêmes principes :

- Augmentation de la participation étatique

- Nationalisation partielle des gisements inactifs

- Imposition de la transformation locale des minerais

Ces dynamiques convergentes traduisent une mutation profonde : l’heure n’est plus à la dépendance assumée, mais à la redéfinition des termes du contrat.

Ce tournant ne concerne pas que le Sahel. L’Afrique francophone dans son ensemble, historiquement bridée par des législations coloniales reconduites, pourrait bien suivre.

- En Guinée, la bataille autour du contrôle de la bauxite (3e réserve mondiale) fait écho à cette revendication.

- Au Sénégal, les mobilisations citoyennes exigent plus de transparence sur le gaz et le pétrole.

- En République Centrafricaine, la question des licences minières accordées à la Russie soulève des débats similaires.

Une chose est sûre : le vent tourne. Et le Burkina Faso pourrait devenir, malgré sa taille modeste, le laboratoire d’un panafricanisme économique renouvelé, décolonial, pragmatique et enraciné.

Mais si le Burkina cherche des repères, il n’a pas besoin de les chercher très loin. En Afrique du Sud, la loi B-BBEE (Black Economic Empowerment) impose depuis des années aux entreprises étrangères de réserver 30 % de leur capital à des Noirs sud-africains.

C’est ce dispositif qui a provoqué, en 2023, le bras de fer entre le gouvernement de Cyril Ramaphosa et Elon Musk, lorsque ce dernier a refusé d’intégrer Starlink aux conditions sud-africaines.

Le message était clair : la souveraineté économique n’est pas négociable, même face aux titans de la Silicon Valley.

Dans cette perspective, la réforme burkinabè ne fait pas cavalier seul. Elle s’inscrit dans un réveil continental, une prise de conscience collective : le XXIe siècle africain ne sera pas seulement politique. Il sera aussi minier, industriel et fiscal.

TRAORÉ, CIBLE INTERNATIONALE

Derrière chaque réforme souveraine, il y a un contre-feu médiatique. Et derrière chaque homme d’État africain qui ose redéfinir les règles du jeu, il y a un procès d’intention à peine voilé.

Ibrahim Traoré n’échappe pas à la règle.

Depuis l’annonce des réformes minières, le chef de l’État burkinabè est devenu une cible récurrente dans les discours diplomatiques occidentaux. En ligne de mire : ses liens supposés avec la Russie, ses options sécuritaires, mais surtout… son contrôle renforcé sur l’or.

Début 2025, un général américain, représentant du commandement militaire pour l’Afrique (AFRICOM), accuse publiquement Traoré d’enrichissement personnel via l’or, et de détourner les revenus miniers au profit de réseaux russes et chinois.

La déclaration est faite dans un think tank à Washington, mais elle est reprise en boucle sur CNN, Bloomberg, Reuters. Le message est limpide :

« Traoré utilise l’or pour consolider son pouvoir, pas pour développer son pays. »

La riposte du Burkina ne tarde pas. Dans un discours enflammé, le chef de l’État balaie les accusations :

« Ce n’est pas parce qu’un Africain contrôle ses richesses qu’il est corrompu. C’est parce qu’il les contrôle qu’il dérange. »

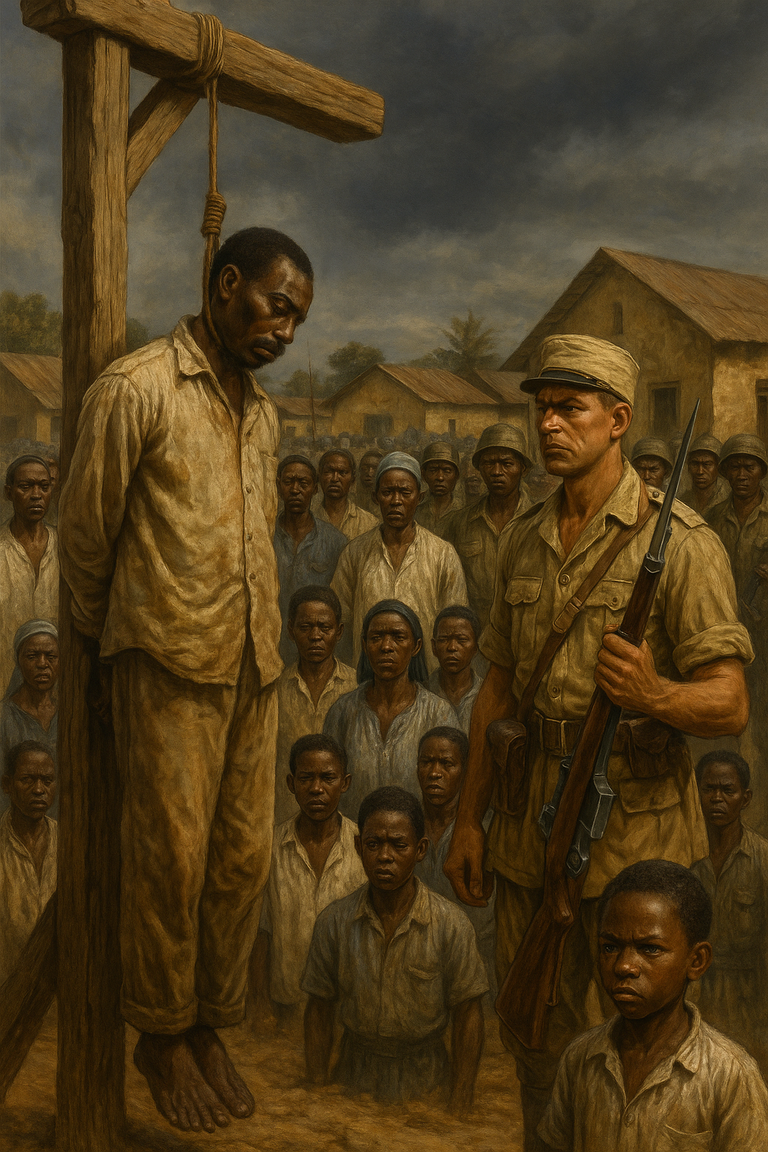

Cette rhétorique n’est pas nouvelle. Elle fait écho aux campagnes menées contre :

- Thomas Sankara, accusé à l’époque de vouloir « soviétiser » le Burkina,

- Kadhafi, diabolisé après avoir proposé une monnaie panafricaine adossée à l’or,

- Ahmed Sékou Touré, dont les positions anticolonialistes avaient valu une mise sous embargo économique.

À chaque fois qu’un leader africain tente de reprendre la main sur ses ressources, des accusations surgissent, souvent sans preuves solides, mais avec un effet immédiat sur l’opinion publique internationale : le doute.

Ce n’est pas une coïncidence si ces critiques surgissent au moment où le Burkina redéfinit les termes de ses contrats miniers. Derrière les arguments moraux, il y a des intérêts géostratégiques. Et l’or en est un.

Les grandes puissances n’ont aucun mal à tolérer des dictatures dociles… tant que l’accès aux ressources est garanti. Mais un petit pays sahélien qui :

- suspend les exportations artisanales,

- construit sa propre raffinerie,

- impose des participations locales obligatoires,

- et crée une société publique capable de concurrencer les majors…

… devient soudain un sujet de « préoccupation démocratique ».

Face à cette guerre douce, la meilleure arme du Burkina reste la transparence.

Publier les contrats. Rendre public l’usage des fonds miniers. Intégrer la société civile au contrôle des projets.

Autrement dit : prouver, par les actes, que le discours souverain n’est pas un masque pour la prédation, mais un levier pour l’équité.

Dans ce bras de fer international, la légitimité ne se gagne plus dans les chancelleries occidentales. Elle se gagne sur le terrain. Dans les écoles construites, les routes bitumées, les familles sorties de la misère grâce à l’or qui, cette fois, serait resté au pays.

L’OR DU PEUPLE OU L’OMBRE DES EMPIRES ?

Ce qui se joue aujourd’hui au Burkina Faso ne concerne pas seulement des mines, ni même des réformes techniques. C’est une bataille pour le sens. Une lutte pour savoir si l’Afrique peut, enfin, faire de ses ressources un levier d’émancipation plutôt qu’un piège de dépendance.

L’or du Burkina Faso a longtemps enrichi d’autres que les Burkinabè. Longtemps, les mêmes schémas se sont répétés :

- Des contrats opaques.

- Des États affaiblis.

- Des populations dépossédées.

- Des profits qui fuient.

- Des critiques venues d’ailleurs pour disqualifier toute tentative de reprise en main.

Mais cette fois, quelque chose change. En révisant son code minier, en imposant une raffinerie nationale, en reprenant le contrôle via SOPAMIB, le Burkina Faso affirme qu’il n’est plus un terrain de chasse mais une nation debout.

Est-ce suffisant ? Non. Les défis restent immenses :

- lutter contre la corruption interne,

- former une expertise nationale solide,

- protéger les intérêts collectifs sans tomber dans l’autoritarisme,

- éviter que la souveraineté proclamée ne devienne un simple slogan.

Mais cette trajectoire, incertaine et fragile, est surtout une invitation à penser l’Afrique autrement. Non plus comme un réservoir de richesses pour l’extérieur,

Mais comme un espace de création de valeur, de justice, de dignité.

Dans un monde où les puissances s’entre-déchirent pour les ressources critiques, le véritable pouvoir n’est plus dans la possession, mais dans le contrôle.

Et au Burkina Faso, pour la première fois depuis longtemps, ce pouvoir est en train de revenir là où il aurait toujours dû être : dans les mains du peuple.

SOURCES